日本病:从奇迹到没落的警示[下]

来源:岁月联盟

时间:2010-06-24

我们不妨以金融为主线,观察日本政府、银行和之间的“捆绑式”关系,日本金融体系以所谓“关系型融资”(Relationship Financing)和“主办银行制”(Main Bank System)为主要特征。在这样的赛局中,银行因执行政府的产业政策而获得隐含贷款担保,特定行业的企业因被纳入优先序列而接受大量融资,市场机制因扭曲而被冷落,只有政府在其中扮演“自由人”的角色。这样的管制性的产业金融体制不能支持强调独立创新的信息技术的融资需求,使日本从奇迹的巅峰滑落到困顿的孤独。

有利益可分享的贸易黑字,无人负责的泡沫破裂。在日本模式下,日本的产业结构是由竞争力强大的传统制造业如汽车、、化工等和软弱的金融、不动产、流通、建筑等服务性行业构成的。前一类产业在国际竞争的压力下不断提高生产率,愈发增强了其产品的出口能力,而后一类产业却在政府的保护下,生产效率低下,由此产生的内外价格差距使得日本国内市场带有很大的封闭性,同时也造成内需严重不足,最终构成了国际贸易黑字不断增加而国内经济危机不断加深的奇特现象。

构建于传统利益分配基础上的“家、官僚、利益集团”三角同盟的政治体制,使得执政者在重大决策上显得左右摇摆、犹豫不决,常为眼前利益而放弃未来长远发展目标。例如,1985年的日元升值,为“日本模式”敲响了警钟。已经是资金过剩的日本,由于日元升值更是实力倍增,日本本应该利用雄厚的经济实力、宽松的经济环境,对“日本模式”进行重大的甚至根本的改革。但是“政、官、企”“铁三角”关系的既得利益集团不愿意进行认真的改革,其中特别是涉及到官僚的利益。在日元升值、过剩资金倍增时,日本政府不是把力量放在模式改革上,而是放在把外需主导型转向内需主导型上,即著名的“前川报告”。倍增的过剩资金用冲向房地产和股票。在当时日元升值、资金过剩、超低利率的条件下,银行以及证券公司大量向不动产和股市提供资金,直接推动了泡沫经济的形成。

需要流血的金融改革?还是需要告别的日本模式?如前所述,尽管管制性的产业金融体制在日本经济起飞阶段促进和支持了日本经济奇迹的产生;但同时也带来了更深重的灾难,即政府主导酿就产业政策→产业政策需要关系融资→关系融资隐含政府担保→政府担保导致不良资产。1996年底日本大藏省认为不良债务总额为50万亿日元,相当于日本1995年GDP的10%。美国议会调查局推算日本的不良债务总额在70-80万亿日元之间,而有些学者认为不良贷款数字高达100万到150万亿日元!自90年代以来,日本金融业一直陷于严重的危机之中,破产风潮此起彼伏,经营丑闻屡屡爆光,国际地位江河日下。尽管经过多年的挣扎,日本的金融体系依然没有明显好转,在有的方面甚至有所恶化,战后日本的金融业获得了超常的发展,形成了近乎神话的“奇迹”。80年代中后期,世界500家银行排序时,前10家大银行几乎为日本所垄断,但现在日本的银行业在国际上的排名急剧下滑。此前,美国穆迪评级公司对日本的部分银行的金融能力给出了E+的等级(等级范围从A到E),从评级结果看,其现在的状况只比克罗地亚的银行体系稍许好一点。

面对严峻的形势,实际上日本在80年代就曾经进行过金融体制改革。1981年,对实施近50年的《日本银行法》进行了修改,被称为日本“金融改革真正的元年”,1985年开始出台了一系列的改革措施,但由于当时日本正处于泡沫经济的鼎盛时期,不仅改革不彻底,甚至在某些方面使其原有的弊病有所强化。到1993年4月日本实施了新的金融改革法,但起色并不大。1997年初又推出被称为“金融大爆炸”的改革,其主要目标就是减少政府干预,赋予金融机构更大的经营自由和权力,推动管制性的产业金融体系转向市场化的商业金融体系,以适应目前金融全球化的大趋势。

对于日本这次体制改革的前景,国际学界存在着不同的看法,日本经济界普遍认为这是一场“需要流血的改革”,“日本要为此付出巨大的代价”。我们的看法是,如果日本要彻底改革管制性的产业金融体系,就首先意味着要对长期形成的日本模式进行全面的改革,因为管制性的产业金融体系是与日本模式的其他方面密切相关的,而自从1997年日本金融改革全面铺开之后,其金融形势不仅没有出现转机,反而进一步加深了,特别是陷入困境的金融机构明显增多也许值得考虑的是,日本到底需要流血的金融改革,还是需要有勇气对日本模式永别,重新予以市场机制以起码的尊重?

成也金融败亦金融,“日本病”似乎仍广泛根植。 在日本的经济起飞时期,日本的管制性产业金融体制为日本的制造业提供了大量廉价资金,这使得日本公司可以负担很低的资本回报率,向员工提供终生雇佣制度,无限制地追求市场份额,形成了过去的日本模式。随着日本产业结构的调整和国际经济环境的变化,日本经济复苏的关键依然在日本金融业顺利实现从管制性的产业金融体制转向市场化的商业金融体制。真所谓成也金融,败也金融。为了日本病,国际经济界不少学者纷纷献计献策。美国麻省理工学院克鲁格曼所开的“药方”是,设定一个通货膨胀目标(inflation targeting),实行“有管理的通货膨胀”(managed inflation ),大量投放货币,以摆脱通货紧缩的困境。克鲁格曼并没有深刻地认识到,1991年以来日本所陷入的经济危机,不是常规意义上的经济危机,在银行不良资产这个巨大的冰山下面,还隐藏了日本经济体制中存在的一系列结构性的问题。日本能否走出日本病,日本的管制性产业金融体制能否顺利地转向市场化的产业金融体制,关键在于能否探索出一种适应新的国际经济经济金融环境的、更为市场化的模式,放松金融管制,打破既得利益阶层的阻挠,努力实现从政府管制下的产业金融向以市场为导向的商业金融体制的转换。

从发展方向看,无论是日本的发展模式、日本的金融体系,都可以说存在三种可能:一是在政府的主导和协调下,对现有的体制进行强制性的变革,考虑到目前缺乏清晰的变革目标,因而采用的可能性较小。二是以民间的自发努力和企业的探索为主,,通过以市场化的企业之间的竞争,即所谓诱致性的制度变迁,逐步建立新的体制。三是过大的传统体制的惯性、传统体制上依附的既得利益阶层的阻挠等使得日本的现有体制迟迟不能与国际国内经济金融环境的变化相适应,强制性的变革遭受失败,在旧体制崩溃的同时,新的体制却无法建立,使得日本经济陷入更深的危机。目前来看,以企业自发探索为基础的诱致性变迁是比强制性变迁更为有效的途径,日本的模式变革、日本病的医治应当沿着这个方向前进。任何对于日本经济、以及日本金融体系的过于短期的、盲目乐观的看法,都是缺乏现实依据的。客观地说,这将是一个相对较长的制度演进的过程。 至今日本隐约有不将“日本病”视做病症,反而视做精华的“气概”。无论在歌舞升平还是今非昔比时,日本经济学界“日本特殊论”的主张仍死而不僵:即认为日本的经济体制中包含了许多不同于欧美的、特殊和异质的模式特征,有些制度特征看起来已经违背了市场经济的一般原理,但是依然可以保证日本经济的持续增长,这主要表现在政府的过渡干预、对金融体系的严格管制、对外部市场的隔离等。至今这种奇谈怪论仍广泛存在。市场机制总是有其内在逻辑的,诸如参与着的平等竞争,价格信号和资源配置由市场自发决定等。任何借口本身的国情特殊而否认市场的一般性的企图,无论出于什么动机,都必然在长期内受到市场规律的惩罚。总是惊人的相似:曾经有人一度铺设了铁轨,并用马拉着火车前进,重新发明了既安全又省却了环境污染的“火车”;也曾经有人接受了市场经济的名词,并用政府主导亵渎了“看不见的手”基本原则,重新诠释了和市场经济无关的有特色的“市场经济”。

四、应该警惕什么:昔日奇迹的楷模今日困窘的前车

日本一度成为东亚群起效仿的楷模,至今也并无群起诛伐的迹象。但也许,我们应该三省吾身,将上述盛极而衰的过程看得完整些,因为在亚洲得“日本病”的并不仅仅是日本,也涵盖了很多其它体。令人不安的是,中国经济成长所带有的“日本病”色彩在被涂抹开来,连“创新”这样千差万别、箐芜俱存、主要由私人部门进行的事情也被冠以“工程”之名。如果视其为楷模,那已是昔日曾经的楷模;而如果视其为前车之鉴,则今日已是从理论和实践中重新审视,避免重蹈覆辙的时刻了。

不安迹象之一是体制复归的潜流汹涌。“日本病”已经揭示出:产业政策在赶超的初期也许是奏效的,但必将趋于弱化和失效;而无人对产业政策失败负责怎又将导致政府重新依赖宏观财政和货币政策,靠凯恩斯类似“酗酒”的方式刺激需求。而这种迹象在我国已隐然浮现。1、目前政府动用私人部门资源,注入效率低下的国有经济部门的趋势有所强化,但旧的亏损乃至破产和新企业的崛起和壮大正是市场机制这枚硬币的两面,无论是国有企业还是私人企业,试图让其长生不死始终是“不可能完成的任务”;无论是年愈50年的幼稚产业还是“过度竞争”的产业,都是市场机制被阻滞不能完成起码的资源配置的恶果。2、过去我们也是热衷于制订产业政策。产业政策失灵后,又重拾日本的牙篲,祭起财政、货币政策的大旗,走上艰难的宏观调控之旅。虽然,目前我国的财政、货币政策还有一定的操作空间,还可以再支撑几年,但若干年以后,我们该怎么办?!既有日本这个前车之鉴在眼前,我们为什么还要沿着错误的路线往前走呢?我们不应该拿经济的前途去打赌,期望在支撑若干年以后我国经济能自动变好。到时一旦没有奇迹出现,我国可能陷入目前日本所处困境。3、世界经济发展的表明,推动经济不断发展的持久动力只能是来自于不断创新,英国的由盛而衰、美国的长盛不衰和日本的赶超失败等几个例子都能得到很好地说明这一点。最重要的创新始终源自私人部门,中国20年的奇迹,经济学家的贡献也许仅在于为已出现的奇迹在事后寻找理论支撑,恰恰是安徽小岗村农民用按血受印创造的土地承包制,是江浙农民重拾资本主义尾巴的乡镇企业,使得改革具有了最深厚的民众基础。更何况,任何创新,即使是政府的集体创新,也只有在事后经得起市场考验才称其为创新,我们为什么不能从善如流,以创新求发展呢?!

迹象之二是渐进体制的宿债未偿。中国体系受不良资产之累日久矣!但这并不意味着金融部门存在着大规模的腐败,而只是中国银行业为渐进改革支付了成本。社会信贷始终必须为产业政策和国有企业的改制保荐护航,而不是尊从市场信号,因此不良贷款的沉淀是金融部门极其软弱,扮演“准财政”角色的结果。部分企业能够不被淘汰出局,无非也是依赖银行长期输血。政企、银企关系和日本如出一辙。估计目前不良资产已经突破三万亿人民币,并且是宿债未偿,金融信用和国企集团的信用正被隐含的国家信用所取代。

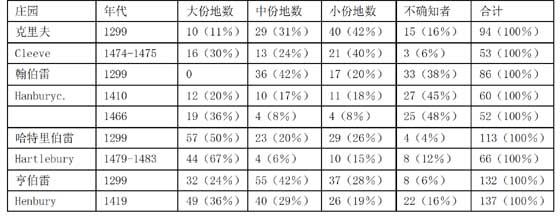

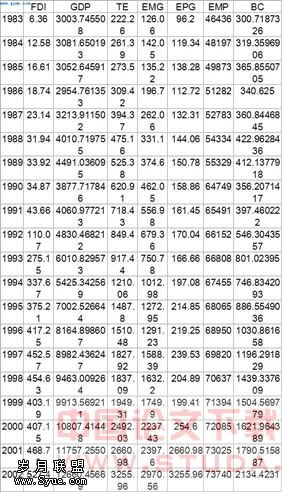

表2、关于中国国有银行不良贷款的几种估计

估计者

估计样本截至时期

估计值

不良贷款占银行总贷款的百分比

李欣欣(1998)

1996年

1997年中

24.4%

29.2%

北大中国经济研究中心(1998)

1997年

24.0%

樊纲(1999)

1998年

28.3%

银行重组成本占GDP的百分比

穆迪氏(1999)

1999年

18.8%

Dornbusch和Givazzi(1999)

1999年

25.0%

资料来源: 约翰.伯宁 黄益平:“中国国有银行的坏账及其处置办法”《经济社会体制比较》1999年第6期。

如同支离破碎的日本金融一样,管制型的中国金融之所以令人不安,也并不纯因历史包袱使然,而是我们在化解这样的问题时,诸如成立政策性金融机构、成立四大资产管理公司等等,仍然高度依赖集体的智慧,而不是群众的智慧和市场的力量。至今金融机构的商业化和股权多样化仍未有亮色,国有企业无预算约束的资金需求仍然勒挂在银行业的脖子上,私营银行和股份银行仍遥不可及,甚至表示资金价格的利率信号也仍然残缺不全。总言之,我们似乎仍然恐惧社会的微观金融基础有顺应市场机制的根本变化。我们如何能期望纯国有的、政府干预的专业银行能够“商业化”?!中国要告别的,也仍然是一种旧的金融模式和管制思维。换言之,如果期待一片森林,需要有资格播种、浇水和收获的大众,而不是三两个勤勉的老园丁在四五株饱受病害的大树周围修茸枝枝叶叶。

迹象之三是对市场机制的恐惧仍深。尽管改革开放20年来,顺从市场的改革取得了巨大成就,但逆市场的改革也并不鲜见。这突出表现在对成长速度主要取决于市场机制缺乏信任,对政府决定增长却寄托不切合实际的厚望。

在重新审视日本病时,我们更深切地感受到,对待市场经济只可能有实事求是一种态度,而不能虚与委蛇,所有的特色是在市场冲刷后仍不改的特色,而不是事前用油毡布密密裹来生怕市场冲击的古董。