人民币如何走向国际化

跨国公司进入,生产部门外迁,生产过程简化,生产程序删减,生产人员解雇——一种前所未见的地震和社会地震即将发生。不管是汽车制造还是机生产,化学应用还是学应用,远程电信还是邮政事业,零售贸易还是业,在职者都会由于国际经济震荡和跨国公司亏损或倒闭,而陷入看来是不可遏止的危险漩涡中。

与此同时,从美国到澳大利亚,从英国到日本,世界上一些经济大国的大众福利正在迅速消失。而在家特别是穷国中,工人的权益被更广泛地忽视了,一方面是由于政府的心有余而力不足,另一方面则是由于跨国公司的决策。

即便是美国公民也要为此付出痛苦的代价。这个世界上生产率最高和最富有的国家,变成了世界经济中最大的低工资国家,半数以上的居民在强制的竞争中陷入一场新的美国式的恶梦:处境不断下降,望不到尽头。在1995年,在全体男性职工中,有4/5的人一个工作小时的实际收入比1973年减少7个百分点。这表明,20年来,对绝大多数人来说,实际的生活水平下降了。在1979年至1995年间,有4300万人失去了他们的工作岗位,其中多数人很快又找到了新的工作,但是他们当中2/3的人不得不满足于低得多的报酬和更糟糕的工作条件。《纽约时报》说得好:“如果一个能得到小时工资15美元的制造业工人被解雇,而接着找到的工作只挣得这个数目的一半,那么说什么失业率很低又有什么意思呢?”报酬的实际减少,是另一种形式的剥削。

自从世界货币统一于贵金属的时代终结后,人类一直困惑于世界本位货币,目前是美元、欧元、日元等主要国别信用货币代行国际货币的职能。而国际货币架构的安排,对一国金融经济无疑有着重大的影响。因此,举凡大国经济,均对本币的可兑换持有浓厚兴趣。中国作为大国经济,人民币走向国际化的可能图景会如何?

命题一:成为国际倾向的最大收益是分享国际铸币税

至今我们并没有一个翔实细致的计算国际铸币税的方法,但是可以以境外债务和贸易入超的总和粗略估计它的大小。以美国为例,其经常项目收支从1973年到1997年累计逆差达15635亿美元,特别是1982年以来,经常项目无一年顺差。但是除个别年份以外,美国国际储备并没有多大的变动,仅累计减少了580亿美元。同时,资本项目和遗漏项目的净流入达15056亿美元,使美国的国际收支基本保持了平衡。从1970年以后的30年间,外国人持有美国国库券的比重平均仅为10.5%,但是80年代这个比重上升到超过25%,90年代则上升到超过50%。2001年美国的净外债预计突破2万亿美元,而当年,经常项目逆差可能高达4500亿美元,约是其GDP的5%!长期维持这样巨额的逆差而不予弥补的基本条件就是美国约动用全球2/3的净储蓄,可见美国由于其货币充当国际货币所获取的铸币税是惊人的。并且,至今并无迹象显示,美国会与法定美元化或事实美元化的国家就铸币税分享达成任何协议。

命题二:世界倾向的多元化和世界多极化趋势是一致的

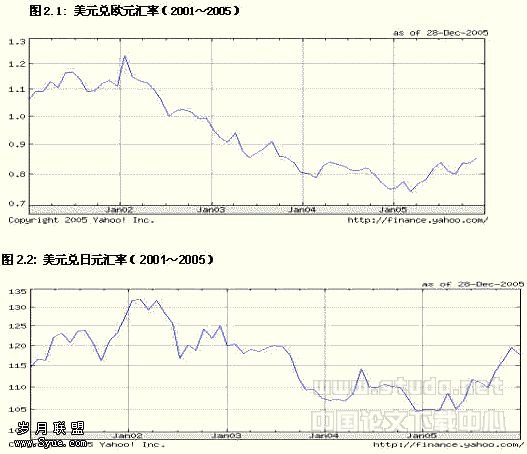

应该看到,美元在金融领域的地位,明显地较美国实体经济在全球产出中的份额要高得多,但世界多极化意味着金融领域可能也出现国际货币多极化的趋势。即以美元、欧元,日元等为核心的区域货币合作,可能使得国际货币领域出现多种强势货币对峙、同时分享国际铸币税的格局。大国经济所能够选择的,只有相对富于弹性的、促使本币成为支点货币,成为国际铸币税的主要分享者。从这一点看,欧元无疑将对美元在国际金融市场上的支配地位产生冲击,这表现在美国向世界征收铸币税的能力将下降或遇到竞争者,表现在美国在国际货币体系中惟我独尊的地位将有所削弱。欧元的建立事实上是利益格局的重新分配,尽管欧元自创立以来因欧盟经济状况欠佳而在美元面前略显疲软,但在2001年欧元现钞面世后的5-10年内,仍然可能有5000~10000亿美元的国际货币持有量从美元转换为欧元。这意味着美国将丧失如此数量的铸币收入,仅此就相当于美国每年损失其GDP的1%——1.25%!

鉴于国际铸币税收入对于其他非储备货币发行国而言,可能是马克思主义者所定义的“国际剥削”,而目前尚无约束那些代行国际货币职能的国家货币发行国滥发货币的机制,因此,这迫使中国不得不在推进资本项目可兑换的同时,就给予人民币的区域化乃至国际化以相当的关注,将资本项目可兑换进程和国际化进程合二为一。应该看到,中国经济的持续增长使人民币汇率具有中长期稳定的可能条件,这极大地增加了人民币区域化的可能性。从1994年汇率并轨以来,人民币一直以其坚挺部分地担当了亚洲支点货币的作用,人民币汇率的中长期稳定所依赖的不是纯金融因素,而是中国宏观经济的可持续增长。在世界银行《2020年的中国:新世界的发展挑战》的结论部分说,过去20年里中国取得了惊人成就,经济有了快速、稳定的发展,未来20年可望取得同样的成绩。如果考虑包括大陆和港澳台组成的中国经济体,那么我们不难发现,其GDP是仅次于美、日、德的第四大经济体,其国际贸易仅次于美、日,其国际储备则是全球首位。中国自身典型的大国经济特征,稳健的经济成长,以及人民币的持续强势,使得人民币有可能成为世界货币格局中引人注目的“第四极”货币。

命题三:“人民币之日”的降临即人民币审慎的区域化

如果人民币汇率能够保持长期稳定,并且稳健地逐步推进人民币的国际化,人民币就可能成为亚洲支点货币,其收益和风险并存:一是作为区域板块的核心,在金融资本全球化中处于相对有利的地位,源于外部的投机性金融攻击所能够造成的结果,是亚洲区域金融板块的最外围国家遭受碰撞和冲击后,暂时脱离亚洲货币汇率联系机制或退出泛亚元区,而核心国家则在很大程度上缓解了这种风险;但是,同时却必须负担起区域主导大国的责任,及时帮助这些区域外围国家重组金融体制,帮助其重返区域金融板块中。二是如果我国以推进人民币作为亚洲支点货币来迎接金融资本全球化的机遇与挑战,那么我们将能够获得部分国际铸币税;但是,有关人民币的宏观金融政策就不再是独立的国家政策,而是综合考虑了区域内其他国家金融经济需要的,带有“区域政策”的色彩。

如何估算人民币区域化可能获得的铸币税收益?我们可以粗略地将铸币税等同于其他国家和地区对人民币的储备需求。第一类经济体,是指在边境贸易中已经使用人民币,或者人民币已经在全境或局部通用的经济体,包括缅甸、越南、泰国、朝鲜、蒙古、澳门、香港、俄罗斯、巴基斯坦、尼泊尔等,此类国家和地区对人民币的储备需求比较大,可以用相当于双边贸易额的20%来:鉴于香港从内地的进口中相当部分为转口贸易,因此我们暂且估计其贸易额中仅需5%的人民币储备保证。第二类经济体,是指已经接受人民币存款或在将来十年有希望接受人民币的经济体,包括、柬埔寨、孟加拉、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国等,这些国家和地区对人民币的储备需求可以用相当于双边贸易额的10%来计算。以上估测还未包括与我国有密切经贸往来的第三类国家和地区的人民币储备需求,以及其他国家民间所可能持有的人民币资产,这一部分从理论上说应该不少于第一、二类国家对人民币的储备需求额。如果人民币的国际购买力能够在较长的时段内保持稳定,并且逐步推进人民币的区域化,那么,到2010年人民币区域化带来的国际铸币税收入可能为152.8亿美元,到2015年约为224.6亿美元,到2020年约为300.2亿美元。结论:将因人民币的国际化获得的年均铸币税收入,至少可稳定在25亿美元左右。

命题四:人民币的国际化需要国际化的人民币“资产池”作为支撑

人民币成为亚洲支点货币,是中国作为世界经济中重要一极的选择,也是中国以大国姿态参与全球化的必然选择。亚洲和中国可能获得一个重新审视多极化的真正内涵,摆脱在金融经济活动中的欧美中心主义传统的机会。但鉴于至少在今后20年内,从经济意义上讲中国并非亚洲的主导力量而仅仅是重要的平衡力量,因此,人民币的国际化需要多种政策的搭配和协调。

以双边协议为手段,以边境贸易为突破口,推进人民币的区域化。这就需要中国货币当局和周边经济体缔结人民币境外流通的双边协议。鉴于人民币在这些经济体的流通和储藏已经是既成事实,因此,双边协议的难点可能并不在于让周边经济体接受人民币及相应资产的输出,而是中国货币当局如何容忍和开放这些境外人民币向境内的回流渠道,以及人民币境外持有和流动可能产生的巨大风险。

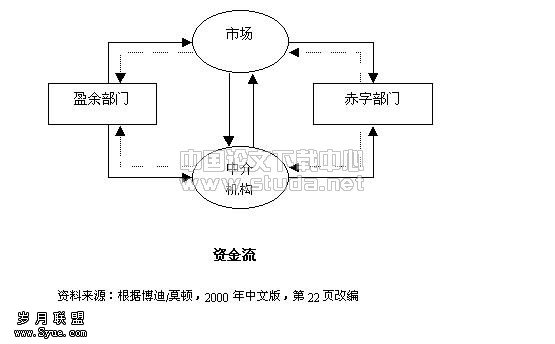

没有利益相关就没有关注,因此,人民币的国际化必须以人民币资产池的国际化为支撑。回顾美国,其国际化程度最高的金融市场是国债市场,而其股票市场的国际化程度却始终非常低,回顾欧盟,欧元疲弱的一个重要技术性因素,也正在于欧盟以外投资者持有的欧元以及欧元资产相对有限,才使得国际投资者对欧元汇率走势相对冷漠。因此,人民币和人民币资产的输出必须有国际化的中国国债市场为基础,这样才能形成和扩大中国央行相对于国际投资者的永久性的最小动态负债。

如何处理既存的日元与未来的人民币之间的定位,中日之间不可避免地面临着在金融经济领域乃至文化领域的冲突和协调。人民币国际化进程很可能有力地推动亚洲的次区域经济合作,并通过“议题相关”的方式有力地推动亚洲的区域合作,其中,中、日、韩和东盟间的动态博弈将是最重要的内容。

如何正视我国资本项目管制的长期性问题,欧洲国家在经常项目下的可兑换走到资本项目下的可兑换,平均花费了16—20年的时间,因此,人民币成为亚洲支点货币决不是一蹴而就的过程,而是一个值得中国关注的基本战略。这种战略尤其需要我们避免大国情绪的膨胀和“中国中心论”的复归。

![金融资本全球化是否历史发展的必然[下]](/d/file/20100626/b3c2c2820f9fdcfe57ba7658c0bbc299.jpg)