当代传播学视野中的中国传统信息接受观

【内容提要】语言是人类的标征,是人性的外化。由传统文化中的信息接受概念以及对它的解释,我们可以分析和推知中国古代受众信息接受的状态、和特色,因为信息接受的话语就是接受主体的“自画像”。本文通过对若干信息接受概念的考证、辨析和梳理,结合相关资料和当代科研成果加以分析和论证,发现“观”、“味”、“知”是三个具有中国特点的接受概念,其意蕴反映了中国古代受众的特殊接受状态;体现了古老智慧的精髓。文章还揭示了中国古代受众信息接受的五大特色:(1)虔诚性与严肃性;(2)咀嚼性与反复性;(3)细致性与深入性;(4)层次性与递进性;(5)联系性与窥探性。

【关键词】中国传播学;古代受众;信息接受;接受特点

“人之所以为人者,言也。人而不能言,何以为人。”[1] 语言为人类所独创,亦为人类所独解和独享。语言是信息传播的要素和符码,又是人类的标志和特征,同时还是人类认识世界、反映世界和改造世界的精神武器。因此,我们就准备从中国传统文化中对信息接受的语言描述出发,运用发生学、符号学和传播、接受理论及其方法,探索中国信息接受概念产生与演变的情形,进而在很大程度上导引并推论出中国古代受众的信息接受状态和特色,从而向世界展示中国传统文化宝库中的又一珍藏。

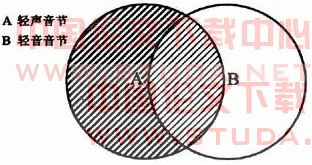

在中国传统文化中,用于描述和反映信息接受活动的概念或词汇有很多。从视觉描述的有:“见”、“看”、“视”、“观”、“睹”等;从听觉描述的有:“听”、“闻”;从味觉描述的有:“品”、“尝”、“味”、“咀嚼”等。但是,从信息接受概念或词汇产生时间、使用频率和认同程度等各方面综合考察,我们发现,“观”、“味”、“知”三个概念最能反映和揭示出中国古代受众原始的和一贯的信息接受的精神状态、操作特色;体现了古老的东方智慧在传播、认识、接受领域内的回响,而且可以结合的最新科研成果对中国古代受众的接受特色加以初步认定。

观:细致而优雅的信息接受

“观”,就是“看”。“观听不参,则诚不闻”[2] 。但是,“看”又不等于“观”。“看”,往往是粗略的、不专注的;“观”,大多是细致的、认真的。“看”,不全指信息接受,也指访问、看待、照看、守护等;“观”,大多指信息接受,“观风”、“观光”、“观赏”、“观瞻”等词汇乍看似与接受无关,细想也是指对外界讯息的接受。所以,在中国传统文化典籍中,人们多用“观”来描述眼睛对外界讯息的接受,而较少用“看”。

同是描述对文字讯息的接受,在古人看来,“观书”也不用于“读书”。观书是静态的;读书是动态的。观书默不作声,静静扫描,只受不传,其任务明确;读书字字有声,朗朗在口,既受且传,有点职责不明。观书乃以目视之,为单通道接受信息,表现平稳;读书为耳目并用,是双通道接受信息,较为忙乱。观书显得优雅,似乎是已达成熟的标志;读书显得灵动,更像是正在成长的特征。因此,古代的文人雅士多言“观书”而寡言“读书”。

在古代文化典籍中,“观”不论是指观书、赏文,还是指观人、观景,人们都强调要从统一的整体的角度观察和审视事物或对象的多样性和矛盾性。《周易·系辞上》说:“圣人有以见天下之动,而观其会通。”“观其会通”,就是“异而知其类,睽而知其通。”(王弼注)从统一和整体的视角接受讯息,就不会被其繁多与杂乱所困扰和迷惑。只有运用这一准则,人们在接受信息时才能够由浅入深,由表及里,得其神韵,获取真知,也才能够“观晋人字画,可见晋人之风猷;观唐人书踪,可见唐人的典则。”[3] 程颐也告诫人们:“凡观书,不可以相类泥其义,不尔,则字字相梗,当观其文势上下之意。如充实之谓美与诗之美不同。”[4]

“观”也要从讯息文本的实际出发,实事求是,不可以预先带有陈见,也不可以穿凿附会、“以己度人”、“以心度心、以情度情”[5] 。尽管讯息文本有着丰富的思想内涵,但观者对它的解释并不是无止境的,而是有限度的。这一限度之外的任何解释都将与讯息文本的含义不符。朱熹认为:“看文字先有意见,恐只是私意。谓如粗厉者观书,必以勇果强毅为主;柔善者观书,必以慈祥宽厚为主,书中何所不有。”[6] 南宋词人刘克庄主张以平易观诗,反对穿凿附会:“先贤平易以观诗,不晓尖新与崛奇。若以后儒穿凿说,古人字字总堪疑。”[7] 读者阅读时,围绕书中含义“轴”所作的摆动总有一定的摆幅,超出文本客观内容和价值方向的信息接受是不允许的。

对于优秀的作品,接受者不仅要“统观”、“实察”,而且要“博观”、“久观”、“善观”。所谓“博观”,就是要在较大范围内寻觅、扫描,多读各种好的作品。只有“博观”,才有比较,才能提高观赏品味,才能对作品作出比较客观、全面的评价。对此,刘勰写道:“凡操千曲而后晓声,观千剑而后识器;故圆照之象,务先博观。阅乔岳以形培謱,酌沧波以喻畎浍。无私于轻重,不偏于憎爱,然后能平理若衡,照辞如镜矣”。 [8]

提高观赏水平,除了“博观”,还需“久观”。“久观”就是“久久把玩”、反复观之,从而由微知著、由浅入深、由“不甚好之”到“好之尤笃”。欧阳修对此深有体会,他说“余始得李邕书,不甚好之。然疑邕有书名,自必有深趣。及看之久,遂谓他书少及者。得之最晚,好之尤笃。譬犹结交,其始也难,则其合也必久”[9] 。一观再观,反复把玩,既可体味“深趣”,又可形成“深爱”。反过来,深爱的对象又会对观者产生一种强大吸引力,使观者沉醉其中。据说,欧阳询曾在途中见到索靖写的一块古碑,他先是“驻马观之”,走了几步之后又返回“下马观之”,站累了,又铺开毡子坐而观之,最后,他干脆在碑旁边住了三天三夜,日夜观赏,然后才依依不舍地离开古碑 [10]。这种对优秀作品的痴迷和“观”法,堪称中国之最。

“善观”也可以提高观赏水平。“善观”就是对观照对象灵活地从多层面、多角度加以观赏、审视。刘勰写道:“是以将阅文情,先标六观:一观位体,二观置辞,三观通变,四观奇正,五观事义,六观宫商。斯术既形,则优劣见矣”。这就是说,观文读书既要看组织结构、文辞使用、继承革新,也要看驭奇执正的手法、用典举事的技巧和声律节奏的把握。

“善观”还可以“知人”、“识人”。古人认为:“事之至难,莫如知人;事之至大,亦莫为知人。”[12] 因此,“知人者智,自知者明” [13] 。“善观”可以解决“知人”的难题。诸葛亮认为,“知人之道”有“七观”,吕坤认为有“五观”,而更早的《淮南子》一书则提出了“九观”说,书中写道:“故论人之道:贵则观其所举,富则观其所施,穷则观其所不受,贱则观其所不为,贫则观其所不取。视其更难,以知其勇 ;动以喜乐,以观其守;委以财货,以论其仁;振以恐惧,以知其节:则人情备矣。”[14] 可见,“观”,的确是一个很“中国化”的信息接受概念。物(事物)、言、意在“观”中是溶为一体的,体现了一种整体、综合的全面接受观,极富当代意义。

味:一个最具中国特色的信息接受概念

“味”这个饮食文化的概念,在中国传统文化中曾被广泛地用来指信息接受的过程、特征和标准,是一个比“观”更有中国特色的信息接受概念。

最早从人类的信息接受角度使用“味”这一概念的,是老子。他在《老子》(第六十三章)中说道:“为无为,事无事,味无味。”这里的“味”,显然不是指“子在齐闻《韶》,三月不知肉味”[15] 的“味”。“肉味”是指肉(物质)所具有的能使舌头和鼻子得到某种感觉的特性(滋味或香味等),而“无味”则是指信息内容所具有的能使视觉、听觉、心理得到某种享受的特性,亦即“道之出口,淡乎其无味,视之不足见,听之不足闻,用之不足既”[16] 的特性。因此,“无味”并非没有味,而是“以恬淡为味”(王弼注)。徐上灜在《溪山琴况》中写道:“味者何?恬是已。味从气出,故恬也。”“不味而味,则为水中之乳泉;不馥而馥,则为蕊中之兰茝。吾于此参之,恬味得矣。”

老子的“味无味”的前一“味”字,徐氏的“不味而味”的后一“味”字,已不是名词,而是动词,是指受众的信息接受活动(视、听)及其过程,有咀嚼、品尝、欣赏、辨别、探求等意思,如“玩味”、“体味”、“研味”、“咀味”、“寻味”等等。汉代王充写道:“文必丽以好,言必辩以巧,言了于耳,则事味于心。”[17] “味”的行为不再是口鼻的活动,而是心理的活动;味的内容也不是物质性的味道,而是精神性的信息。而优美信息较之美味佳肴对人们往往有更大的吸引力和回味性。这就像钟嵘在评论张协诗歌时所说的那样:“调彩葱菁,音韵铿锵,使人味之斖斖不倦”[18] 。

作为受众的信息接受活动,味有其特殊的规律。在中国传统文化中,味的规律主要有五条:

一是“澄怀味象”。宗炳在《画山水序》中写道:“圣人含道应物,贤者澄怀味象。”意思是鉴赏家总是涤除杂念,以虚静空明的心境品味画中的山水意象。换句话说,“澄怀”是为了“味象”,而“味象”则必须“澄怀”,不“澄怀”就难以正确而准确地“味象”。“澄怀味象”,首先要“澄怀”、“疑心”,全神贯注,然后才是“味象”、“目击”、“深穿其境”,进而探求其“真味神韵”。

二是味久知味。古人认为,对作品必须长时间地慢慢咀嚼、细细品味;否则,一目十行,浮光掠影,是难得“真味”的。严羽在《沧浪诗话•诗评》中曾深有体会地写道:“读骚之久,方识真味。”欧阳修在《六一诗话》中也认为:“近诗尤古硬,咀嚼苦难嘬;又如食橄榄,真味久愈在。”魏禧在《示儿辈》中说道:“听言之道:气不虚,则善言不得入;心不细,则义味不得出。”一句话,只有味久才能知味。

三是“余味曲包”。刘勰写道:“深文隐蔚,余味曲包。”[19] “曲包”才有“余味”,而视听者也只有透过“曲包”方可品玩“余味”。那么,如何在作品中曲折地包孕含蓄蕴藉的美味呢?那就要“深文隐蔚”,“隐以复意为工,秀参卓绝为巧”,“秘响旁通,伏采潜发”,“始正而末奇,内明而外润”,只有这样才能“使玩之者无穷,味之者不厌矣。” [20]

四是味之无极。当代西方接受理论认为,伟大的形象和作品总是含蓄的和多面的,它有着无穷的涵义,这些涵义就像丰富的矿藏,能够被受众挖掘若干世纪还新意迭出,难以穷尽。这一乍看颇为新颖的见解,钟嵘早在1480年前就在《诗品》中有过精辟的论述。他说:“宏斯三义,酌而用之,干之以风力,润之以丹彩,使味之者无极,闻之者动心,是诗之至也。”[21] 这里的“味之者无极”,就是指成功的艺术作品常具有的使信息接受者品味不尽,回味无穷以及使“闻之者动心”的接受特点和规律。

五是味后言诗。杨万里在《习斋话语讲义序》中写道:“读书必知味外之味;不知味外之味而曰我能读书者,否也。”读书尚且如此,谈论创作和传播更是如此。司空图就曾明确提出:“辨于味而后可以言诗。”[22] 所谓“熟读唐诗三百首,不会吟诗也会吟。” [23]“读书百遍,其义自见”。“故书不厌百回读,熟读深思子自知。”[24] 杨亿也认为,读者要想与作者比肩并坐、平等对话、双向交流,就必须先“历览遗编,研味前作,挹其劳润,发于希慕”,否则是很难与作者“更迭唱和,互相切劘”[25] 的。

“味”作为信息接受者个人内心深处的一种隐秘的过程,一种在视听接受中难以记录的过程,既是一种活动过程,即研味作品、玩味字词、破译符号、领会语义;又是一种反应过程,即接受活动在受者心中所唤起和引发的思想、感情和审美上的变化,而反应又是多种多样、千变万化的。

中国传统文化认为,味的反应,有的与作品的信息特性相关,一般来说,富有情感特点的信息常激起“情味”,富有哲理特点的信息常产生“意味”,偏重幽默滑稽的信息常引起“趣味”,着眼风土民情的信息常引发“风味”。味的反应,有的与信息的编码特点有关,通常,富有韵律节奏的作品能产生“韵味”,新颖奇特的神来一笔会引起“神味”。当然,味的反应,有的还是直接由视听者接受和知觉状态所引起的,对优秀的艺术作品细嚼慢咽,常觉得“回味无穷”;对精致的审美对象长思深想,常感到“余味不尽”。至于那些末流之作,古人则批评为“味同嚼蜡”、“艰涩无味”、“淡乎寡味”。“味”讲究言外之意,意外之旨,既不脱离文本,同时又超越文本之外,注重读者接受的主观能动性,对当代的传播实践具有很强的指导性。

知:更深层次和更高境界的信息接受

“知”是一种更深层次和更高境界的信息接受。《荀子•儒效》:“见之不若知之,知之不若行之。”“见”与“知”都指信息接受,但程度和状态各异:“见”就是“看见”、“见到”,反映的是信息接受的初始状态,说明仍处在对信息作品的“注视”、“辨认”阶段;“知”就是“晓得”、“知道”,反映的是信息接受的最后状态,说明已处于对讯息作品的“理解”、“体味”阶段。它们的联系是,“见”是“知”的基础和前提,“知”是“见”的与升华;有“见”未必有“知”,但无“见”必然无“知”,两者互动互助,共进共演。

既然“知”是一种比较高级的信息接受状态,那么,就意味着要进入这一状态必然有一定的难度。刘勰早就看到了这一点,他说:“知音其难哉!音实难知,知实难逢,逢其知音,千载其一乎!”[26] 陶潜也说:“知人不易,相知实难。”[27] 曹雪芹甚至认为:“万两黄金容易得,知心一个也难求。”[28] 和刘勰同时代的刘昼在《刘子》一书中认为,知实难逢,理解偏颇,乍看是因为“重古而轻今,珍远而鄙近,贵耳而贱目,崇名而毁实”,实质上是由于人们的理解能力太低,“目乱心祸”,“赏而不正”,“评而不真”,再加之口味各异,就会产生“颠倒好丑”、不辨真假的怪现象 [29]。

“相知”有一定的难度,“知音”则是更高的境界,恐怕得千人挑一。《列子·汤问篇》中讲述的钟子期听琴的故事,就是人们千百年来传颂的“知音”典范。

伯牙善鼓琴,钟子期善听。伯牙鼓琴,志在高山。钟子期曰:“善哉!峨峨兮若泰山!”志在流水。钟子期曰:“善哉!洋洋兮若江河!”伯牙所念,钟子期必得之。

伯牙游于泰山之阴,卒逢暴雨,止于岩下;心悲,乃援琴而鼓之。初为霖雨之操,更造崩山之音。曲每奏,钟子期辄穷其趣。伯牙乃舍琴而叹曰:善哉,美哉,子之听夫!志想象犹吾心也,吾于何逃声哉!

在艺术接受史上,欧阳修对梅尧臣诗歌的推重 [30],朱熹对陈子昂诗歌的赞誉,[31] 苏轼对王维作品的品题 [32],都曾被后人看作是“知音”、“知己”式信息接受。这种高度的信息接受境界虽然一般人达不到,但并不意味着对讯息作品就不能有正确的“知”和信息接受了。刘勰认为,只要掌握一定的“知”的方法,正确的信息接受是完全有可能的。“知”的方法有二:一是“圆照之象,务先博观”,也就是广泛阅读,扩大阅历,比较鉴别;二是“披文以入情,沿波讨源”[33] ,就是通过文字了解情感,沿着文脉探寻主旨。

古人认为,与“知音”相比,“知人”又是更高的要求。《尚书•皋陶谟》就认为:“知人则哲”。孔子也认为:“不患人之不己知,患不知人也。” [34]“不知人”,就是对有关别人的信息掌握得不够充分。因此,“知人,圣人所难。”[35] “知人不易,人不易知” [36]。魏徵也说:“知人者智,自知者明。知人既以为难,自知诚亦不易。”[37] 知人虽难,但办法总是有的,那就是通过传播互动来知人。对此,古人说道:“知人之道,莫先于知言。” [38]“不知言,无以知人也。”[39] “何谓知言?曰:诐辞知其所蔽,淫辞知其所陷,邪辞知其所离,遁辞知其所穷。”[40] “言,心声也;书,心画也。声画形,君子小人见矣。”[41] 既然字如其人、诗如其人、文如其人,那么,人们就可以由言观人,由言知人。事实也正如叶燮所说:“余历观古今数千百年来所传之诗与文,与其人未有不同出于一者,得其一,即可以知其二矣。即以诗论,观李青莲之诗,而其人之胸怀旷达、出尘之概不爽如是也;观杜少陵之诗,而其人之忠爱悲悯、一饭不忘不爽加是也;其他巨者,如韩退之、欧阳永叔、苏子瞻诸人,无不文如其诗,诗如其文,诗与文如其人。”[42] 新闻是社会的镜子,传播是人性的外化。诗词文曲不过人性和人格的建筑材料,受众透过它们即可感知到或看到一个近似真实的创作者或传播者。

其实,从传播者的角度看,大多数人不仅不怕“被人知”,甚至渴望“被人知”,有人就说“天下有一知己,可以不恨。”[43] 曾子说:“知我,吾无欣欣;不知我,吾无悒悒。”[44] 虽然知我,我不会太高兴,不知我,我不会太忧伤,但终究“知我”比“不知我”好。薛瑄也希望“被人知”,但可以慢慢来:“人未己知,不可急求其知。”[45] 但是,“被人知”也是很难的。柳宗元在身遭贬谪后曾对“落井下石”者恣意贬讥其文章的行为,发出这样的慨叹:“得之为难,知之愈难耳!”[46] 他认为,自己作文不难、知文不难,难的是自己的文章求他人知很难,因为世人在知文观书时多“荣古虐今”、“贵远贱近”、“好官恶民”,并且这种恶习已延续千年。因此,纵观中国古代的信息接受史,“古之人未必不薄于当世,而荣于后世也!”[47] 既然当代读者不能知文知人,那么,只有将希望寄托在后世读者的身上。这既是一种自慰和无奈,也是一种符合信息接受规律的心理对策。在世界信息接受史上,我们也看到,当传播者受到现实受众的冷遇、漠视,或者被现实受众抛弃时,他们就会把全部希望寄托在后世的潜在受众身上,期望得到这些“未来受众”的青睐,使信息作品的生命重放光彩。“杨雄没而《法言》大兴,马迁生而《史记》未振”[48] ;法国《包法利夫人》作者福楼拜就对同时代的受众感到绝望;法国《红与黑》作者司汤达则在同时代受众那里碰得鼻青脸肿。……但后来的事实证明,他们的作品获得了潜在的后世受众的广泛接纳和许多好评。所以,真正有水平的传播者及其优秀作品,即使在当代不被受众所“知”或理解,但终有一天会“被人知”的。

可见,在中国传统文化中,“知”被提到信息接受的更深层次和更高境界上来加以认识,而且上升到了知识建构功能和文化生成意义的层面进行理解,这显然更有利于我们认识传播活动的社会文化建构本质。

中国古代受众信息接受的基本特点

通过上述介绍和分析,我们已经知道,“观”、“味”、“知”是三个中国特色的信息接受概念,围绕这三个概念所、归纳、探寻出来的一系列信息接受观念、原则和规律也具有中国特色;体现了一种源远流长的古老东方智慧。在此基础上,我们还可以进一步探索和推导出中国古代受众(主要是指文人雅士或读书人)在信息接受过程中的一些特点。

1、虔诚性与严肃性。中国古代受众对待接受对象是虔诚而尊敬的,对待接受活动是严肃而认真的。中国是一个读书的国度,人们对书本的尊敬,犹如宗教徒对待圣典。林语堂认为,这种“崇尚甚至已经达到一种普遍的迷信程度,任何写有文字的纸张都不可随意丢弃或派其他不适当的用场,而是应该收集起来焚于学堂或寺庙内。”[49] 观文知书则要求澄怀静心,全神贯注,目不转睛,不得心猿意马、一心二用。上悬梁刺股、凿壁偷光、折蒲学书、囊萤照读等勤奋好读的故事,至今仍是父母们劝说子女认真学习的经典材料。

信息接受的虔诚性和严肃性,也许是来源于中国古代受众对文字符号的敬畏和恐惧。《淮南子·本经训》记载:“昔者仓颉作书(创造文字),而天雨粟,鬼夜哭”。先民把文字诞生看作是惊天动地的神圣事件而满怀敬畏之情。的确,文字是初民所崇拜和惧怕的“灵物”。它为巫师掌握,则具有非凡的神奇魔力;它被权贵操纵,则具有特殊的权威效应。当文字用于命名,古人又以为名即字,字即魂,魂即人。于是,《封神演义》中的张桂芳能够“呼名落马”,《西游记》里的银角大王可以“呼名入葫”;当叫到“黄飞虎”,黄飞虎立即滚下了五色神牛,叫到“孙行者”,孙悟空就被吸进红葫芦。用文字写成对联,中国人用它避灾迎福、招财进宝;写成标语,人们又以为可以事随心愿、得到鬼神相助。可见,文字在中国人的心目中既具有神秘色彩,又具有无比魔力。难怪,人们观书赏文时,要澄怀焚香,全神贯注,表现出无比的虔诚和严肃的神情来。

2、咀嚼性与反复性。中国古代受众对挑中的书,在观赏时总是长时凝视,一观再观,读读停停,慢慢品味,反复咀嚼。古人认为,书是不可只读一遍的,更不可一目十行,而应该一遍一遍读,边读边想,边想边读,这样才能理解其义。

中国的汉字,与西方拼音文字截然不同,其独特的形制、结构和寓意也需要观者反复观照、再三玩味、慢慢品咂。据当代心研究,汉字在词形和长度上没有激活前中央窝视觉的信息差异,于是中国读者需要集中注意更小的组块,也就是在阅读时凝视文字的时间更长,在每个汉字上总是要花些注意力和时间,从而也降低了阅读速度。还有,中国文化典籍中的“久视”、“详观”、“谛观”、“回味”、“咀味”、“寻味”、“研味”、“玩味”等词语所描述和强调的也都是信息接受的咀嚼性和反复性问题。

3、细致性与深入性。对于读书,古人历来反对蜻蜓点水、浅尝辄止或者粗心大意、似懂非懂的阅读态度。在古代中国,要做一个读书人即意味着要付出艰苦卓绝的努力,要废寝忘食地仔细阅读大量的与口语分离的文言写成的书籍,并要求以超人的记忆力和独特的探寻技巧,孜孜不倦、深入细致地寻求和品味文章的意义和字词的出处,而且津津有味、自得其乐。

同时,中国学者更乐于亲身体味,独立钻研,那些试图从百科全书中寻找答案的“学者”往往被人看不起。对此,林语堂说:在中国古代,“好的学者是不需要百科全书的。我们有不少这样有血有肉的百科全书”。[50] 中国古代学者大概正是靠这种深入细致的独自探求的“个人英雄主义精神”,才编纂出了《说文解字》、《梦溪笔谈》、《本草纲目》等许多不朽巨著。“板凳要坐十年冷,文章不著一字空”,提倡的也正是这种精神。

4、层次性与递进性。古代文人观文读书一贯主张要由浅入深、由表及里、由此及彼、由文到义。“观”论认为:“观微”可以“知著”,“观过”可以“知仁”,“听其言而观其行”则可以“知人”。“味”论也认为,“味”有层次:由“味象”到“味神”,由“知味”到“余味”。“知”论更明确指出:“见之”方能“知之”,“知声”才能“知音”,“知音”才可“知人”。

信息接受坚持层次性、递进性,既符合信息接受的基本,也可以避免由于颠倒接受顺序而造成的以名、以官、以貌、以衣的不当反应或接受偏差。在我国信息接受史上,曾多次发生因先“知人”后“知文”而形成的不当反应——晕轮效应。据史书记载,张率12岁便擅长诗文,每日一篇,至16岁,已有二千余首(篇)。一位权威人士虞讷得知后看了他的诗,将其批得一文不值。事后张率又重写了几首诗,托人仍转呈此人,谎称此乃大诗人沈约所作,请他品评。“(虞)讷便句句嗟称,无字不善。(张)率曰:‘此吾作也。’讷惭而退。”[51] 东汉桓谭也说:“凡人贱近而贵远,亲见扬子云禄位容易貌不能动人,故轻其书”。[52] 就是说,一旦受众预先知道了传播者的形貌(美的或丑的),那么他会随之将其不加分析地扩展到对作品的评价上去。可见,只有坚持从作品实际出发,对作品进行有序的接受、细致的分析和客观的评价,才是正确的信息接受。中国古代的这一信息接受观念,即使在信息爆炸的媒介社会里依然富有生命力。

5、联系性与窥探性。中国古代受众在信息接受活动中,总是由文联系到人、由诗品推测到人品,人们认定:“文如其诗,诗如其文,诗与文如其人” [53];“诗品出于人品” [54];“书,如也。如其学,如其才,如其志,总之曰如其人而已。”[55] 这种联系性,源于中国受众对传播者的强烈窥探欲望。《尚书大传·大战》写道:“爱人者,兼其屋上之乌”,即所谓“爱屋及乌”。欧阳修联系受众的信息接受特点写道:“爱其书者,兼取其为人也。” 中国人一见面的一句问候话(吃了吗)和接下来的交谈,就是充满窥探欲望的。在中国受众看来,如果某种鸡蛋(作品)好吃,那么接下来就想看一眼下这种蛋的老母鸡(作者),最好连这只老母鸡也让他(她)尝一口。于是就有了信息接受中的“票友”、“梅党”(梅兰芳的票友)“影迷”、“歌迷”和“追星族”、“发烧友”等,就有了对信息本文的任意吹捧、胡乱引申和肆意联想。谭献在《谭评词辨》里甚至提出“作者未必然,读者何必不然”的鉴赏品评主张,为牵强附会的解释鸣锣开道,把自己的未必正确的理解强加给作者。在信息接受中,一味吹捧有时会葬送天才,而恶意理解又会造成文字狱。据说仅在编纂《四库全书》期间就有二十多起文字狱,作者或被革职,或被监禁,或被杀头。

所以,在今天,负责的中国受众应对自己的创造性理解和窥探性欲望予以合理控制,不能听任其到无视信息作品的客观规范性和特定“回旋余地”等不适当的程度,发展到与传播者的即存立场和传播意向相背离的地步。

结

论

通过对“观”、“味”、“知”三个中国古接受概念的细致体察及特色分析,不但对于当代传播的研究和实践具有启发性,同时我们还可以窥见古人在认识和接受层面所体现出来的深厚而极富当代意义的东方智慧。它们体现了一种宇宙全息的人类文化观和具有中国特有的传播人种学特色。在这个意义上说,古代的“言”指向事物,却并不停留在言和物。而是必须通过“观”、“味”、“知”等等方式获得一种“言外之意”、物外之旨;指向意却不脱离对言和物的依持,注重物的呈现和言的韵味。人们在接受过程中不仅仅在寻找自己的“影子”,也许更重要的还在于以言“观”物,以物悟意,沟通天地万物,最终达到一种物我融和、“天人合一”的至高文化境界。它们还巧妙的体现了传播过程中传受一体的整体观。从物到言最终抵达意,这个过程并没有被强行的分割开来,而是通过“观”、“味”、“知”的方式使言不离物,物不离意,以意致物,意在言先,最后统一在古老的意境理念之中。充分反映中国古老智慧中的有机的普遍联系的思想观念和思维模式。这和西方近代以来物质和精神文化两分的机械思维方式有着显在的区别,应和了当代文化生态学和文化人类学的思想潮流,具有一定的合理性及很强的认识价值和实践意义。

最后,值得指出是,对于中国古代受众的信息接受特色,我们不仅可以从传播学、符号学和接受学的视野加以观照和推论,还可以运用社会学、心、人类学的知识和方法对其加以描述和反映;而其中任何一种理论视野中的中国古代受众的信息接受形貌,都只能是一维的和平面的,而不可能是多维的和立体的;只有将多种理论视野中的“画面”予以的重组和整合,才可能得出一个客观而全面的结论。因此,本文至多也只是反映了中国古代受众在信息接受中的“部分真实”,笔者深知中国传统文化的博大精深,要从中探寻和整合“整体真实”的中国信息接受的特质和规律,还有许多研究工作要做。

注释:

[1] 《春秋糓梁传•僖公二十二年》,《春秋糓梁传注疏》,[晋]范宁集解,[唐]杨士勋疏,上海古籍出版社,1990年。

[2] 《韩非子•内储说上》,《韩子集释》,陈奇猷校注,上海人民出版社,1974年。

[3]

[清]刘熙载著:《艺概•书概》,上海古籍出版社,1978年。

[4]

[宋]程颐著:《近思录•致知》,《二程集》,中华书局,1981年。

[5]

[汉]韩婴撰:《韩诗外传》卷三, 古籍出版社 ,1957年。

[6]

[宋]朱熹著:《读书法》,《朱熹书翰文稿》,上海书画出版社,2002年。

[7]

[宋]刘克庄:《答惠州曾使君韵》,《后村先生大全集》四部丛刊本,商务印书馆,1957年。

[8]

[梁]刘勰:《文心雕龙•知音》,《文心雕龙注》,范文澜注,人民文学出版社1958年。

[9]

[宋]欧阳修撰:《欧公试笔》,《欧阳文忠公文集》,商务印书馆,1958年重印本。

[10]

[明]潘之淙:《书法离钩》卷二,见《墨池琐录(外13种)》(四库丛书),上海古籍出版社,1991年。

[11]

[梁]刘勰:《文心雕龙•知音》,《文心雕龙注》,范文澜注,人民文学出版社,1958年。

[12]

[宋] 陆九渊著:《陆九渊集》卷十八,中华书局,1980年。

[13] 《老子》第三十三章、第三十五章,《老子校释》,朱谦之校释,中华书局,2000年。

[14]

[汉]刘安等编著:《淮南子•氾论训》,高诱注,上海古籍出版社,1990年。

[15]

《论语•述而》,《论语译注》,杨伯峻译注,中华书局,1980年。

[16]

《老子》第三十三章、第三十五章,《老子校释》,朱谦之校释,中华书局,2000年。

[17]

[汉]王充:《论衡•自纪》,上海人民出版社,1974年。

[18]

[梁]钟嵘:《诗品》卷上,《诗品译注》,周振甫译注,中华书局,1998年。

[19]

[梁]刘勰著:《文心雕龙•隐秀》,《文心雕龙注》,范文澜注,人民文学出版社,1958年。

[20]

[梁]刘勰著:《文心雕龙•隐秀》,《文心雕龙注》,范文澜注,人民文学出版社,1958年。

[21]

[梁]钟嵘撰:《诗品•序》,《诗品译注》,周振甫译注,中华书局,1998年。

[22]

《与李生论诗书》,《全唐文》,[清]董诰等编,上海古籍出版社,1990年。

[23]

[清]孙洙:《唐诗三百首序》,《唐诗三百首》,[清]蘅塘退士编,中华书局,1959年。

[24]

[元]陈秀明:《东坡文谈录》,《民国丛书集成初编》本,商务印书馆,1937年。

[25]

[宋]杨亿:《西昆酬唱集序》,《西昆酬唱集》,杨亿编,上海古籍出版社,1986年。

[26]

[梁]刘勰著:《文心雕龙•知音》,《文心雕龙注》,范文澜注,人民文学出版社,1958年。

[27]

[晋]陶渊明著:《陶渊明集》卷六,逯钦立校注,中华书局,1979年。

[28]

[清]曹雪芹:《红楼梦》第五十七回,人民文学出版社,1973年。

[29]

[梁]刘勰:《刘子•正赏》,见《刘子集校》,上海古籍出版社,1985年。

[30]

见《书梅圣俞稿后》及《六一诗话》,《历代诗话》,[清]何文焕辑,中华书局,1981年。

[31]

见《感兴》诗小序,《晦庵先生朱文公文集》,[宋]朱熹著,四部丛刊本。

[32]

[宋]苏轼:《东坡题跋》卷五,上海远东出版社,1996年。

[33]

[梁]刘勰著:《文心雕龙•知音》,《文心雕龙注》,范文澜注,人民文学出版社1958年。

[34]

《论语•学而》,《论语译注》,杨伯峻译注,中华书局,1980年。

[35]

[晋]陈寿撰:《三国志•魏书•三少帝纪》, [宋]裴松之注,中华书局,1959年。

[36]

[唐]骆宾王:《自叙状》,《全唐文》,[清]董诰等编,上海古籍出版社,1990年影印版。

[37]

[唐]吴兢:《贞观政要•择官》,上海古籍出版社,1978年。

[38]

[明]刘宗周:《子刘子学言》,见《刘宗周全集》,戴琏璋、吴光主编,()中國文哲研究所筹备处编,1997年。

[39]

《论语•尧曰》,《论语译注》,杨伯峻译注,中华书局,1980年。

[40]

《孟子•公孙丑上》,《孟子译注》,杨伯峻译注,中华书局,1962年。

[41]

[汉]杨雄:《法言•问神》,《法言义疏》,汪荣宝义疏 ,中华书局, 2003年。

[42]

[清]叶燮:《已畦文集》卷八《南游集序》,《丛书集成新编》本第124册,台湾新文丰出版公司,1985年。

[43]

[清]张潮撰:《幽梦影》卷三,中国社会出版社,1997年。

[44]

《大戴礼记》,《大戴礼记解诂》,[清]王聘珍撰,王文锦点校,中华书局,1983年。

[45]

[明]薛瑄等撰:《薛文清公读书录·白沙语要·枫山章先生语录》,商务印书馆,1939年。

[46]

[唐]柳宗元:《与友人论为文书》,《柳宗元集》,易新鼎点校,中国书店,2000年。

[47]

[唐]柳宗元:《与杨京兆凭书》,《柳宗元集》,易新鼎点校,中国书店,2000年。

[48]

[唐]柳宗元:《与友人论为文书》,《柳宗元集》,易新鼎点校,中国书店,2000年。

[49]

林语堂著:《中国人》第七章(全译本),郝志东、沈益洪译,学林出版社,1994年。

[50]

林语堂著:《中国人》第七章,(全译本),郝志东、沈益洪译,学林出版社,1994年。

[51]

[唐]李延寿撰:《南史》卷三十一,中华书局,1974年。

[52]

[汉]班固撰:《汉书·杨雄传赞》,[唐]颜师古注,中华书局,1962年。

[53]

[清]叶燮:《已畦文集》卷八,《丛书集成新编》第124册,台湾新文丰出版公司,1985年。

[54]

[清]刘熙载著:《艺概·诗概》,上海古籍出版社,1978年。

[55]

[宋]欧阳修撰:《欧阳文忠公文集》卷一百二十九,商务印书馆,1958年重印本。