“语义语法”说略

“形式语法”以形式化为标志,“功能语法”以功能作用为标志,这些都是从国外引进的语法理论,当然在跟汉语研究结合以后,已经或多或少带有某些的研究特色。中国的汉语语法研究有自己的优秀传统,它吸收了传统语法、描写语法,以及格语法、认知语法的合理因素,根据汉语的特点和客观,逐渐形成以语义为研究的出发点和研究重点的语法研究理论。

正如王维贤先生(1991)指出的那样:“语言学有语义化的倾向,是指现代汉语语法研究重视语义研究及语义对结构的影响。”由于这一研究取向特别重视语义对句法的决定性作用,是以语义解释作为其标志的,我们不妨把它命名为“语义语法”。

国内的汉语语法学家在大量的卓有成效的研究基础上,发现如果只是亦步亦趋地运用国外的有关语法理论来研究汉语语法,往往会得出南辕北辙的结论,甚至于必须改变汉语的语言事实来迁就这些据说是“放之四海而皆准”的理论。这不能不促使我们思考,我们的语法研究理论是不是应该充分考虑到汉语语法的特点,是不是应该在汉语语言事实研究的基础上出若干理论与方法出来。一句话,我们要致力于建立具有中国特色的语法理论,而“语义语法”理论正是这样一种具有浓郁中国特色的语法理论。

一、“语义语法”的理论背景

(一)汉语语法的总特点

现在关于汉语语法总特点的看法,主要是采用吕叔湘先生在《汉语语法分析问题》里提出来的观点:汉语语法缺乏严格意义的形态变化。长期以来,这一看法得到了国内外许多语法学家的认同,现在几乎所有的语法专著或者语法教材都采用了这一说法。但是,如果我们仔细想一想,就会发现,实际上这一看法还是站在印欧语的立场上看问题,自觉不自觉地以有没有形态变化作为衡量某个语言的语法特点的标准。什么叫“缺乏”?《现代汉语词典》(1996)解释:“(所需要的、想要的或一般应有的事物)没有或不够”。用印欧语的眼光来观察汉语,汉语就是缺乏形态变化,因为在他们看来,凡是语言就应该具备足够的形态,而汉语没有或者说很少这样的形态。

我们从来也不会说,鱼缺了两条腿,也从来不会说,人缺了一条尾巴。但是如果你是站在人的立场上去看鱼,或者站在鱼的立场上去看人,也许就会得出类似上面这样的结论。同样的道理,如果用朴素的眼光来看汉语,屏弃“凡是语言就必定会有形态变化”这样的成见,实事求是地认识到汉语本来就不需要这样的形态变化,所以也就无所谓“缺乏”。形态不等于形式,形态只是形式之一,语序、虚词、重叠,乃至重音、停顿、语调、层次、变换等等都可以看作语法形式,虽然它们不是严格意义的形态。我们现在是这样来理解汉语语法的总特点的:表现语法意义的语法形式是多种多样的,汉语语法不依赖于严格意义的形态变化,而主要借助于语序、虚词、重叠等其他语法手段来表现语法关系和语法意义。只有这样的表述才是真正摆脱了印欧语语法理论的束缚。其基本出发点有三点:

1.希望用朴素的眼光来看汉语语法,尽可能地排除印欧语的干扰。

2.把形态变化和语序、虚词、重叠等都看作具有平等地位的语法手段、语法形式。

3.任何一种高度发达语言的语法,都是各有所长,也各有所短,如果它多采用某种语法手段,那么,就必然少采用其他的语法手段,这里不存在优劣、长短之分,只显示其不同的取向和特点。

(二)语法研究的最终目的

我们为什么要进行语法研究?语法研究的最终目的到底是什么?这个问题实际上涉及到语法研究的意义和价值。目前有这么几种有代表性的说法:

(1)怎样用有限的格式去说明繁简多方、变化无尽的语句,这应该是语法分析的最终目的,也应该是对于学习的人更为有用的工作。(吕叔湘《汉语语法分析问题》)

(2)句子分析的终点是确定句型,但确定句型并不等于完成了析句的全部任务。句子里复杂的语义关系须通过进一步的句法分析加以阐明。(张斌 胡裕树《句子分析漫谈》)

(3)语法研究的最终目的就是弄清楚语法形式和语法意义之间的对应关系。……讲形式的时候能够得到语义方面的验证,讲意义的时候能够得到形式方面的验证。(朱德熙《语法答问》)

这些提法应该说都有一定的道理,但是我们认为还不够全面。现在流行的语法研究三个平面的理论是指:语义平面、句法平面和语用平面。提出三个平面的理论的重要之处,就在于加强了语义的研究和语用的研究。鉴于“平面”这一提法容易误解为“平行的面”,所以不如叫“层面”。对这三个层面,各人的理解虽然各不相同,“仁者见仁,智者见智”,但是,区分这三个层面,并且在研究时又要把它们结合起来,则是近二十年汉语语法研究的一个重要突破。随着语法研究的深入,我们认为应该认真考虑第四个层面的存在,这就是“认知层面”。在我们看来,语法研究必须在语义、句法、语用以及认知各个层面都得到价值的实现。我们认为,汉语语法研究的最终目的应该是揭示“语义的决定性、句法的强制性、语用的选择性以及认知的解释性”。其中“语义的决定性”是我们汉语语法研究的出发点和重点,鉴于长期以来,句法结构中的语义研究没有得到充分的足够的重视,我们现在需要特别强调这一方面的研究;“认知的解释性”则是我们需要进一步追求的更高目标。

对语法研究最终目的认识上的强化,将有助于今后语法研究向纵深,而不是仅仅停留在句法结构表层的切分与归类。

(三)词语组合的双向选择性原则

语义,当然可以有多种理解:语汇意义、语法意义、语用意义……,我们这里所讲的语义,则专指语法意义,是指语法标志、语法结构、语法成分、语法位置以及语法变化所带来的语义上的概括以及互相的区别和对立。总之,语法意义是需要在形式上加以验证的。它根本上区别于有些人所说的“意合法”,因为他们打的虽然是语法的旗号,而实际上是取消了语法,在他们的手里,语法是一团泥巴,可以任意捏来捏去,是不需要在形式上加以证明的。因此,这种所谓的语法根本就不是语法。

词与词的组合不是随意的,而是由双方的选择性所决定。事实上,每一个词都具有一个可供组合的个体选择,你选择人家,人家也选择你,从而构成一个综合选择网络。这种选择关系主要是语义在起作用。句法语义的选择性原则至少应该由三个子原则构成(邵敬敏,1997):一是语义的一致性原则,即两个词语如果能够组合成为一个语言结构,那么,它们必定具有某个或某些相同的语义特征。否则两者是无法组合起来的。这样也就能够合理解释一些比较难以解释的语言现象。二是语义的自足性原则,即在一个句法结构中,词语的组合必须在语义上得到自足,否则,即使形式上两者是可以组合的,但是实际上却是不合法的。三是语义的决定性原则,即区别一个句法结构属于什么性质,决定性因素是语义,而不是形式。

当然,不同的人对“语义语法”的理解存在着许多差异。我们必须声明:我们这里所谓的“语义语法”,要解读为:以语法意义为研究出发点和重点的语法理论。它既不是单纯的语义的研究,也不是语义加上语法的研究。

二、“语义语法”的形成

国外的语法研究非常喜欢,也比较善于打出旗号,动辄标榜自己是“某某语法理论”,或者说“新创建了某某语法理论”,所以新的时髦的语法理论满天飞,虽然有的理论只不过是昙花一现。而我们的研究传统则不屑于也不善于,或者更加准确地说,是不敢打出旗号。说“不屑于”,是因为心里有个误区,以为我们重要的是做实际研究,打旗号有自吹自擂的嫌疑;说“不善于”,是指我们的学术品牌意识不够,总以为酒香不怕巷子深。至于说“不敢”,则是总觉得我们这些研究还没有达到建立理论的高度,而且中国的学术研究传统历来主张只做不说或少说,老先生们都没有打什么旗号,我们行吗?其实,这种观念在现时显得非常陈旧,显然已经跟不上时代的步伐。我们认为:旗号还是需要的,这就好比商品要树立“品牌意识”一样重要。理论提出来的时候可能还比较稚嫩,还存在着这样那样的缺陷,但是不管什么理论,她总是在研究过程中逐步发展、壮大起来的。没有开始,也就没有发展和成熟。

我们提倡的“语义语法”是继承了以吕叔湘、朱德熙为代表的语法研究思想。这实际上正是中国语法研究的优秀传统。从吕叔湘、朱德熙、胡裕树、张斌到陆俭明、邢福义等学者,都为这一理论的建立做出了自己独特而重要的贡献。

吕叔湘先生在《中国文法要略》的“重印题记”里指出:“语法书可以有两种写法,或者从听和读的人的角度出发,以语法形式(结构、语序、虚词)为纲,说明所表达的语法意义;或者从说和写的人的角度出发,以语法意义(各种范畴、各种关系)为纲,说明所赖以表达的语法形式。这两种写法各有短长,相辅相成。”(1982)。《中国文法要略》历时五十余年,长兴不衰,其主要魅力就在于下卷“表达论”有关语义范畴和语义关系的精细分析。当然,从现代的眼光来看,语义的分析可以做得更加深入,特别是在跟形式的沟通上还有许多工作要做。但是,它毕竟已经构拟出“语义语法”的雏形。已经并且必将继续证明,那种从形式出发的语法研究起码对汉语这样的语言是很不合适的。或者客气一点说,用处不是很大,特别对汉族人自己来说。

朱德熙先生深受结构主义语法理论的影响,早年偏重于形式的分析,后来他的思想有了重大的飞跃,对语法形式和语法意义的关系在三个方面有重大发展(1982):

第一,提出“语法形式和语法意义对应关系说”,认为:“语法研究的最终目的就是弄清楚语法形式和语法意义之间的对应关系”。

第二,提出“语法形式和语法意义结合渗透说”,认为“语法研究应当把形式和意义结合起来”,“真正的结合是要使形式和意义互相渗透”。

第三,提出“语法形式和语法意义互为验证说”,认为:“讲形式的时候能够得到语义方面的验证,讲意义的时候能够得到形式方面的验证。”

应该承认,吕叔湘关于“从形式到意义,从意义到形式”的路子,朱德熙关于“形式和意义相互验证”的观点奠定来语义语法的理论基础,此外,胡裕树、张斌关于“三个平面”的理论,胡明扬关于“句法语义”的论述,陆俭明关于语义特征和语义指向的研究,邢福义关于复句各种语义的研究。对我们也都具有极大的启发意义。

三、语义语法的内涵

(一)形式与语义可以互为研究的出发点

形式和意义是相互渗透、依存、制约的关系。在研究语法形式的时候,不忘记意义的解释;在研究意义的时候,不忘记形式上的验证。形式和意义可以互为起点和终点,也就是说是个“双通道”,所以我们反对语法研究只能从形式入手这种曾经流行然而不够全面的提法。形式和意义是双向的,而且在语法研究时往往是多次双向,反复双向,不要试图一次验证就会解决问题。因此,语法研究要重视相互交叉渗透性的研究,即你中有我,我中有你,真正达到水乳交融的境界。

(二)汉语语法研究更适合于从语义出发

语法研究当然可以从形式出发,但是,我们更主张从语义出发去寻求形式的验证,事实已经一再证明:汉语语法研究从语义出发是一条捷径。从这个意义上讲,语义研究也就具有了相对的独立性。也就是说,我们可以从语义出发去研究形式的表现,研究语义的表达手段,研究语义的细微差别所引起的句法上的变化,以及语义对句法的决定作用。

(三)语义是我们语法研究的重点

相对印欧语来讲,汉语语法是不太讲究形式的,也就是说,汉语语法的形式往往很难把握:一是形式比较隐蔽,比较难于发现;二是形式并不具备普遍性,往往只适应某些语法现象,却解释不了另外一些语法现象;二是形式往往不带有强制性,它不具备印欧语语法那样的“刚性”,而是富于“弹性”,或者叫“柔性”。四是相同的形式常常表示不同的意义,因此,形式很难作为一种衡量的标准。而语义对以汉族为母语的人来讲,却比较容易理解和掌握。这样,跟形式相比,语义就成了我们研究的重点。

(四)语义研究应该有相对的独立性

应该允许语法形式研究相对的独立性,同时也应该允许语义研究相对的独立性。特别是当一时找不到形式的验证时。因此特别要加强对句法结构中语义的独立研究,为此,我们提出语义研究的六大课题,特别是其中前两项,语义范畴和语义关系构成了汉语的语义系统的基本框架:

1.重建语义范畴。这主要指在句法结构中通过某些词语体现出来的语法意义的概括和集中,即语义范畴,它主要是指一种聚合。包括方所、时间、数量、否定、肯定、人称等。

2.梳理语义关系。这主要是指词、短语或者分句,乃至小句之间所形成的语义关系,这主要是指一种组合。包括并列、递进、选择、目的、补充、因果、转折、让步、条件等。

3.分配语义角色。即指出不同的词语在句法结构中所充当的语义角色,不仅指动词跟名词之间的语义角色,也包括名词之间以及形容词跟名词之间的语义角色。

4.揭示语义特征。即显示某些词的小类在不同结构格式中所体现出来的有区别性特征的语义要素以及它对句法结构是否成立的决定性作用。

5.确定语义指向。主要是揭示直接成分,特别是非直接成分之间的语义联系,包括句内、句间以及句外不同类型的语义指向。

6.建立语义结构。即揭示隐藏在句法结构背后的语义结构,并确定他们之间的语法关系。

(五)扩大对语法形式和语法意义内涵的理解。

对语法形式和语法意义内涵的理解要扩大,不必拘泥于国外语言学理论的定义,一切要从汉语的语言事实出发。有的学者认为:“要是光看意义,那么,世界上所有的语言都大致是相同的”,“之为英语,俄语之为俄语,汉语之为汉语,不是因为它们的逻辑基础和意义有什么大的不同,而是因为它们表示意义的形式系统各异”。(施关淦,1991)那种提法,似乎世界上的语言区别仅仅在于形式的不同,而语义都是一样的。其实不然,不同语言的真正的差异不仅表现在形式上,那只是表面的,而更为重要的是表现在语法意义系统的区别上,包括语义范畴和语义关系的区别。如果说人类在思维方式上是相通的,那仅仅是指逻辑层面的东西,实际上不同社会、不同文化的人们看待世界的方式存在着很大的区别,而正是这一点造成了语法意义的差异。

四、语义语法的研究方法

语义语法的背景就是坚持“两点论”,而不是偏激的“一点论”。两点论就是既看到事物的正面,也看到它的反面;既看到事物的这一面,也看到它的那一面。具体来说,主要体现在以下五个方面:

(一)形式跟意义的双向研究

从偏重形式研究转向以语义切入为主,即强调句法结构中的语义分析和语义选择。语义分析主要涉及以下几个方面:

1.语义指向分析

语义指向的客观存在是公认的,主要指句子内部的成分之间的语义联系,包括直接成分,也包括间接成分。例如:

王冕死了父亲。

女排我们冠军拿了三个。

例1其中“王冕”和“父亲”为间接成分,但语义上却密切相关,构成领属关系,即“王冕的父亲死了”。例2表面上句子前面有三个名词主语,其实“女排”和“冠军”之间存在领属关系。

不仅如此,而且还也可以指不同句子的成分之间的语义上的联系。例如:

他唱了一只歌,又跳了一个舞。

“唱了一只歌”跟“跳了一个舞”分别是句子,但通过副词“又”建立了语义上的联系。

更为重要的是语义指向还可以指句子跟句子之外的知识背景建立语义上的联系。例如:

今年又是个丰收年。

“今年”通过副词“又”,可以联系到“去年”甚至于“前年”,即使上下文中都没有出现,但我们还是可以理解。

2.语义特征分析

语义特征分析首先可以解释为什么有的句子成立,有的句子不能成立。例如:

A关了一盏灯 把一盏灯关了

寄了一封信 把一封信寄了

B开了一盏灯 *把一盏灯开了

写了一封信 *把一封信写了

A能够变换为把字句,B不能如此变换,说明其中起作用的是主要谓语动词的语义特征有区别:A组动词具有【+去除】语义特征,而B组的谓语动词则具有【-去除】语义特征。下面的例句是歧义的,说明其中的动词有时是【+去除】,有时却是【-去除】:

A倒了一杯水→ 把一杯水倒了(倒出)

烧了一车炭→ 把一车炭烧了(烧掉)

B倒了一杯水→ *把一杯水倒了(倒进)

烧了一车炭→ *把一车炭烧了(烧得)

关于动词的语义特征已经研究得比较多了,但是,要指出的是:不仅动词的语义特征对句法结构有制约作用,名词的语义特征同样也有明显作用。例如:

A烧了一桶油→ 把一桶油烧了

(油【+可燃性】)

B烧了一杯水→ *把一桶水烧了

(水【-可燃性】)

此外,语义特征还可以解释为什么有些词语可以组合,有些词语却不能组合。例如:

很有钱、很有思想、很有水平、很有激情、很有经验……

* 很有铜钱、很有房子、很有桌子、很有衣服、很有汽车……

很有几个铜钱、很有几间房子、很有几张桌子、很有一些衣服……

* 很有三个铜钱、很有四间房子、很有两张桌子、很有五件衣服……

“很”是程度副词,而“有钱”、“有思想”等属于抽象属性,也具有【+程度性】,所以可以修饰,但是“有铜钱”、“有房子”则是具体的事物,具有【-程度性】,所以不可组合。“几个铜钱”之类由于带上“几个”、“一些”等模糊数量词语,又获得了【+程度性】,所以可以组合,而一旦改为具体的明确的数字“三个”、“四间”,则具有【-程度性】,就又不可组合了。对以上四组的合法性,只有用语义特征来解释才说得清楚。

语义特征还可以解释语义指向所无法揭示的道理。例如:

A 老王有辆汽车很破旧。

B 老王有辆汽车很得意。

C 老王有个女儿很骄傲。

A“破旧”指向“汽车”,B“得意”指向“老王”,因为形容词“破旧”的语义特征是【+事物】,而形容词“得意”的语义特征是【+人】。C则有歧义,因为形容词“骄傲”的语义特征是【+人】,所以语义可以指向“老王”,也可以指向“女儿”。

语义对句法起决定作用,但是,一旦句法结构形成,也会对语义起反制约作用。例如:

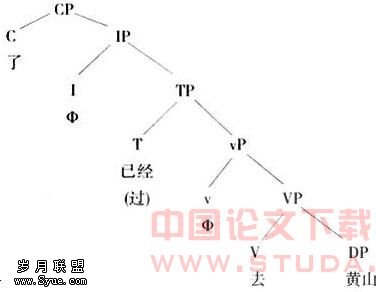

时间、数量词语在“才”之前,由于“才”对后面的动作行为进行限制,因此主观上认为“时间晚”,同时这类句子也可以表示“数量多”或者“年龄大”。例如:

(1)他们二十年前才搬到北方来。(曹50)

(2)一米七才够标准。

(3)六十岁才可以退休。

时间、数量词语在“才”之后,由于“才”对后面的“数量”词语进行了限制,因此在主观上认为“数量少”,同时这类句子也可以表示“时间早”或“年龄小”。例如:

(1)一共才花了两块二毛钱。(骆30)

(2)现在才不过五点钟。(曹258)

(3)我已经快三十了,你才十八。(曹40)

试比较下面两组例句,可以发现有关词语在“才”之前与之后的区别:

(1)八点钟才起床(时间晚)~起床才八点钟(时间早)

(2)六十分才录取(数量多)~录取才六十分(数量少)

(3)三十岁才结婚(年龄大)~结婚才三十岁(年龄小)

要特别指出的是,不管原来的数量、时间、年龄是多少,只要进入这一句法框架,它就必然表示这一语法意义,这就表现为句法结构对语义的强制性。

(二)共时和历时的双向研究

现时的汉语共同语实际上只是历时汉语的一个横切面,它一方面在时间的纵轴上处于的进程中,另一方面在空间的横轴上处于方言的中。所以,我们的有关研究必须从孤立研究转向纵横交叉的研究。

1.横向比较,即通过方言语法的比较研究,可以看出语法发展的轨迹,有的还有语言类型学的意义。例如:

北京话:有没有问题?*有没有吃过?*有吃。

上海话:有没有问题? 有没有吃?

香港话:有没有问题? 有没有吃?

事实上,现在“有没有VP?”的句式已经在北京人口头上大量出现,特别是一些常用的问问候性句式,例如“有没有吃过饭?”“有没有去过那里?”不仅如此,“有VP”的肯定性回答或陈述也可以出现,例如“有去过”“有下雨”。这说明语言(方言)的接触、语言(方言)的影响也是十分重要的因素。

2、纵向比较,即语法的比较研究,可以发现语法化方面的一系列问题。例如:

北京话的反复问句:VO不VO?——VO不V? 吃饭不吃?

上海话的反复问句:VO不VO?——V不VO? 吃不吃饭?

现在“VO不V?”格式逐渐衰退,甚至于开始消亡,而“V不VO?”格式却行为却兴旺发达,甚至于不是“VO”结构也开始出现类似的提问格式。例如:“小不小便?”“睡不睡觉?”“鞠不鞠躬?”“大不大扫除?”更为进一步的是形容词的格式化,可以问“漂不漂亮?”“大不大方?”

(三)静态跟动态的双向研究

从原先单纯的静态研究转向静态研究与动态研究交融研究。所谓的动态,当然可以有各种理解,但是,关键是具有发展变化的观念,即采用一种比较的、发展的、变化的动态眼光来看待一些语法现象。例如名词跟动词是两大词类,但是动词有名词的某些功能,成为动名词;而名词中也有一些具有动词的功能:

(1)“动量动态名词”,可以加动量词:

一阵+风/雨/雪 一顿+饭/点心/皮鞭

一场+球赛/战争/灾难 一次+机会/手术/仪式

(2)“时间动态名词”,可以添加“前”“后”:

雨前/雨后 饭前/饭后 会前/会后 课前/课后

球赛前/球赛后/战争前/战争后 假期前/假期后 手术前/手术后

?酒前/后?仪式前/后

* 风/点心/皮鞭/枪声/京剧/挫折+前/后

(3)“进行动态名词”,可以插入“××正在进行之中”,而一般动态动词却不行:

球赛正在进行之中(战争/会议/手术)

* 雨正在进行之中(饭/假期/灾难)

这样就可以在动词和名词之间建立起一个“连续统”,两头的动态性和静态性最强,越向中间,这两种属性就越加兼有。

(四)事实跟理论的双向研究

语言事实是第一性的,但是任何的事实的研究都必须提升到理论的高度上来认识,只有这样的研究才是真正有价值的。例如双音节动词加上双音节名词,就有三种组合的可能性:

1.学习外语/技术/人家(动宾关系)

2.学习园地/方式/对象(偏正关系)

3.学习文件(动宾关系/偏正关系)

显然,第1类动宾短语最为常见,但是第2类偏正短语也并不少见,问题是这两类的区别最根本的区别在于要受到语义上的制约,也就是V与N之间在语义上构不成动作和动作对象的关系。例如:

(1)游泳中心、服务对象、成绩、毕业仪式、游行路线(V为不及物动词,无法携带动作对象)

(2)驾驶技术、建设速度、学习园地、翻译机构、救济金额(N不可能成为动作的对象)

(3)欣赏水平、宣传提纲、推荐人员、依赖关系、庆祝典礼(V与N无法直接匹配,如果要形成动宾关系,语义上必须得到满足,例如“欣赏他的写作水平”)

(4)登记人数、交换材料、学习文件、翻译小说、处理相机(既可以理解为动宾关系,也可以理解为偏正关系,歧义)

这样,我们在理论上就可以概括为:动词跟名词的组合,不一定就是动宾关系,也可以分析为偏正关系。关键是动词跟名词的语义上的制约。这就打破了历来以为动词加上名词如果是确正关系时,这个动词就要解释为动名词。我们的研究推翻了这一结论,而认为在这样的组合中,动词的性质并没有改变,起决定作用的是语义上的关系。第(4)组是歧义的,这在语音形式上也有所反映。如果理解为动宾关系,重音在宾语上;如果理解为偏正关系,重音在前面的动词上。

(五)描写跟解释的双向研究

描写与解释必须紧密结合在一起。描写是基础,是根本;但是光有描写显然是远远不够的,还需要做出必要的解释。反过来说,光是提倡解释而不去作描写,那也是无源之水、无本之木。我们需要的是把这两者结合起来。例如:

(1)我来了,他也来了。

(2)我来了,也看见了。

我们感觉到,显然例(1)的像似性要强于(2)。但是那到底是为什么呢?进一步考察的结果,我们发现:关键是前发句与后续句之间相同或相异的成分,在句子中占据什么样的地位。一般地说,如果谓语相同,仅仅主语不同,则像似性强;反之,谓语不同而仅仅主语相同,则像似性要弱一些。这就需要我们作理论上的解释。从句法上解释,因为一个句子的重心是谓语,特别是谓语动词,所以动作如果相同,则给人的感觉是像似性比较强;从认知上解释,不同的主体发出相同的动作,虽然实际上两个动作不可能完全相等,但是人在心理上的感觉是相同的,好比“天鹅舞”里四个小天鹅在跳群舞时,观众的感觉是四位一体,动作划一,带有一种美感。这就叫“相同动作的像似性距离”接近于零,这时不同主体的差异可以被忽略不计;而相同的主体发出不同的动作,虽然是同一个主体,但是由于动作不同,在人的心理上,感觉两者基本上没有什么像似点,尽管发出不同动作的是相同的主体,这叫做“不同动作的像似性距离”无穷大,这时相同的主体几乎被忽略不计。这样,我们就可以得出一个结论:不同动作的像似性距离要远远大于不同主体的像似性距离。

在此基础上,如果我们进一步比较其他语义相似以及语用相似的不同类型的也字句,最后我们就有可能得出这样的结论:也字句的前后句必须遵循“像似性原则”,从而形成一个像似性程度不同的连续统。

当然,关于“语义语法”的内涵,包括理论、原则、方法、范围等,都是可以讨论的。但是,我们深信:“语义语法”具有极大的解释力,不仅表现在总的宏观理论框架方面,而且可以体现在具体的微观研究上,比如词语的双向选择、句子成分的匹配关系上。21世纪的汉语语法研究,将有三个亮点:语义语法、方言语法以及历史语法。而语义语法作为具有特色的一种语法理论,必将为汉语语法研究做出相应的贡献。

【】

[1] 陆俭明.八十年代中国语法研究,北京商务印书馆,1993.

[2] 吕叔湘.中国文法要略,北京商务印书馆,1982.

[3] 邵敬敏.形式和意义四论,语法研究和探索,北京大学出版社,1988.

[4] 邵敬敏.论汉语语法的语义双向选择性原则,中国语言学报(8).

[5] 邵敬敏.八十到九十年代的汉语语法研究,世界汉语教学(4).

[6] 施关淦.关于语法研究三个平面,中国语文(6).

[7] 史有为.汉语语法研究百年回顾,香港语文建设通讯(58-59).

[8] 王维贤.现代汉语语法研究的一些方法论问题,语法修辞方法论,复旦大学出版社,1991.

[9] 朱德熙.语法讲义.北京商务印书馆,1982.

[10] 朱德熙.语法答问.北京商务印书馆,1985.