功能语法与汉语研究

【内容提要】文章分三个专题讨论了功能语法方法在汉语语法研究中的应用问题:1)语法成分作用的层次。以疑问和否定、“了”和“的”为例,观察它们在不同层面的语法单位上所表现出的不同作用;2)不同的语体有不同的语法。以关系从句和“把”字句为例,讨论不同语体中倾向性的差异;3)动态的论元结构观。以施事和受事为例,讨论高频动词和低频动词在论元结构选择方面的差异。

【摘 要 题】汉语言文字学

【关 键 词】功能语法/语体/动态浮现语法

【正 文】

1 引言

近年来汉语语法研究在借鉴功能语法方法方面取得了不少成果,显示了功能语法在汉语研究中的巨大潜力。本文试图结合功能语法的基本学术理念的讨论,探讨功能方法在汉语语法研究中的实际应用问题。

功能语法考虑的所有问题,可以用一句话概括,那就是“语法何以如此(how grammars come to be the way they are)”的问题。而这恰恰是形式语法学者并不引导人们去考虑的,因为这在他们看来是属于人的天赋的。形式派语法学者把语言看成一个封闭的系统,这个系统是由结构原则控制的,自身具有一致性和简明性。他们的工作就是在这样的前提下,寻求对系统组织的解释;而功能派语法学者则宁愿把语言看成一个开放的系统,他们认为语言的内部远远不是完美组织的,我们所能看到的那些组织形式,其实都是产生于语言的生态环境中。所谓语言的生态环境,指的就是语言的交际功能,服务于人们日常交际和互动的功能,以及它所负载的全部的认知属性、社会属性和生理属性。功能语法学者的工作就是在语言的这种生态环境中,试图讲清形式和功能之间的关系,揭示出功能影响语法结构这一现象的本质,换句话说就是从语言系统的外部寻求对语言现象的解释。

关于功能语法源流及学术理念的讨章,以下这些都是值得的:陈平(1987),廖秋忠(1991a、1991b),陶红印(1994),Thompson(1992),Noonan(1999);评述功能语法在汉语研究中的应用的,可以参看Tai,Thompson & Biq(1996),Biq(2000),屈承熹(2001)等;形式主义学者对功能语法的评介可以参看Newmeyer(1999,2003),徐烈炯(2002)。本文不再系统介绍功能语法的理论,只是结合国内外新近的研究趋势,讨论几个笔者认为值得重视的方法问题。

2 语法成分作用的层次

功能语法既然是关心交际的,其关注范围当然就不仅限于句子内部,而是语言交际的全部活动中,而传统语法乃至当代形式主义的语法则都是着重研究句子内部的结构的。这是不是意味着功能语法与着重形式的语法之区别仅仅在于工作领域的不同呢?意义当然不仅如此。功能语法看重语言的交际作用,便从交际事实中发现了一些传统上局限于句子所不能完全概括的语法现象。

2. 1 从疑问和否定的不同作用说起

这里首先介绍一项关于疑问和否定的研究,来看看功能语法独到的发现。以往的语法描述里,疑问和否定都是作为跟一般肯定句对立的形式看待的,它们的特殊句法一向引人注意。但是疑问和肯定的语法表现各自的根本特性究竟是什么,很少有人追究。S. A. Thompson(1998)根据前人对世界语言广泛调查的材料,归纳出疑问表达的五种方式:1)动词倒置(inversion);2)疑问语素(interrogative morphemes);3)附加问句(tag questions);4)非语调性语音标记(non-intonational phonological markers);5)语调(intonation)。这五种手段其实有一个共同的特点,不是在句子的开头就是在句子的结尾,或是凌驾于整个句子的语音形式,一句话,都是作用于整个句子的。再看否定形式,同样,根据广泛的调查,世界语言的否定形式不外乎三种:1)否定助词(negative particles);2)否定动词(negative verbs);3)否定词缀(negative affix)。这三种形式全都是直接与句子的核心谓语动词发生关系的。面对这样的事实,Thompson提出了一个问题:为什么疑问表示法总是在句子平面,而否定表示法总是在谓语中心?这似乎很难给出结构角度的解释。

对此,她从功能语法的视角给出了答案。疑问是一种交互性的语言行为,典型的交互式话语形式就是由一问一答构成的。起着提问作用的疑问句,它的作用就是变换话轮(turn taking)。而否定呢,从其本质上说就是关于命题真伪的判断,并不在交互行为中扮演重要角色,它总是用来否定一些不依赖于语境的事件或状态。所以,疑问的句法表现总是位于交互行为的基本单位——小句上,否定的句法表现总是位于小句的核心——谓语上。至此,功能语法学者第一次从交际的视角,揭示了“疑问”和“否定”是处在不同层面的东西。

汉语“吗”问句的语法化过程正好从的角度证明了这两者之间的关系。据蒋绍愚(1994)的介绍,汉语的句末疑问语气词“吗”是从否定词来的,以下例句代表了发展过程中的几种典型情况:

(1)吾非爱道于子也,怨子不可予也。(《淮南子》)

(2)秦王以十五城请易寡人之璧,可予不?(《史记》)

(3)世间羸瘦,有剧我者无?(《贤愚经》)

(4)秦川得及此间无?(唐诗)

(5)锦衣公子见,垂鞭立马,断肠知磨?(《敦煌文书》)

(6)张眉努目喧破罗,签翁及母怕你摩?(同上)

(7)这是爆竹吗?(《红楼梦》)

虽然“不”、“无”、“磨”、“摩”、“吗”几个字之间还有比较复杂的关系,但汉语历史语法学者对“吗”来自于否定词这一点是有共识的。在这个过程中我们看见,当“吗”的前身作为纯粹的否定词的时候,它的句法位置是紧挨着句中主要动词的;当它开始起一定的疑问作用的时候,就有了处于句末的倾向;当它完全变成专职的疑问语气词的时候,就固定在句末位置了。

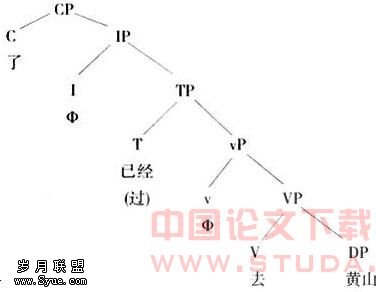

2. 2 汉语“了”的不同作用层面

再看一个例子,现代汉语“了”的问题。“了”是现代汉语里最重要的语法标记词之一,一般认为它是表示动词的某种语法性质的。关于“了”分为几个语素,“了”的语法意义是什么,汉语语法学界有很多争论,本文对“了”的语法意义,分别认同马希文(1983)、刘勋宁(1988)和Li,Thompson & Thompson(1982)的概括,我们分别称之为“了[,0]”、“了[,1]”和“了[,2]”。“了[,0]”是个专职做补语的意义比较实在的成分,北京口语里读音为[lou],意义为“了结”,跟某些方言里的“~掉”意思差不多;“了[,1]”是动词的体标记,表示实现;“了[,2]”是用在句子末尾,表示该句话的状态是与某个说话时候相关的。

以下是使用“了[,0]”、“了[,1]”和“了[,2]”的一些例子:

(8)a. 别吃了[,1](不要继续吃了) (8)b. 别吃了[,0](不要吃掉)

(9)a. 吃了[,1]两个菜了[,2](两个菜都吃到了) (9)b. 吃了[,0]两个菜了[,2](两个菜都吃光了)

(10)a. 别吃了[,1]+啊=别吃啦 (10)b. 别吃了[,0]+啊=别吃喽哇

(11)说了[,1]老半天也没解决了[,0]问题/幸亏没扔了[,0]它,今天又用上了[,2]

(12)走了[,1]三天了[,2]~没走三天呢/走了[,1]没三天[呢]

(13)走了[,0]三天了[,2]~走了[,0]没三天呢/没走了[,0]三天呢

(14)阿姨上街买菜去了[,2]~阿姨不是上街买菜去了[,2]

我们用表格的形式概括三个“了”的所有特征:

语音 功能 语义 否定 否定祈使

了[,0] lou 补 语 结束 没~了 别/喝了

了[,1] le 体标记 实现 没~ 别/喝了

了[,2] le/la 语气词 已然 不是~了 别喝/了

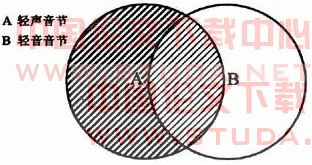

我们从中所看出的明显的规律是:了[,0]意义最为实在,它的作用范围是在具体的动词上,但不一定是句子的中心谓语动词;了[,1]意义较了[,0]虚些,它的作用范围是在中心谓语上,表明句子的时体特征;了[,2]意义更虚些,它的作用范围在整个句子上,表明的是句子命题内容与说话情境之间的关系。从这个例子里,我们再次看到,完全起着交际作用、不影响句子命题内容的成分,倾向于处在句子的外边;跟事件时间意义相关的成分,附着在主要谓语上;仅仅实现词汇性意义的成分,粘在词上。

2. 3 现代汉语“的”的不同作用层面

再看“的”的情况,也是如此。北京话里同样写作“的”的成分也许涉及不同的语素,按朱德熙(1961)的分析,以下三种情况下的“的”应该是同一个语素,至少是同一个语素的变体:

(15)老王的烟斗 (16)老王买的烟 (17)老王不抽烟的

从普通语言学的观点看,例(15)中的“的”可以看作领属关系标志(genitive marker);例(16)中的“的”可以看作关系小句标志(relative marker);例(17)中的“的”可以看作传信范畴标志(evidential marker)。三个例子里的“的”的性质差异可以用下面这个表来概括(为方便,这里径用例句编号来称说):

“的”前成分 功能 作用域

的(15) 名词/代词 领属标志 领有者名词

的(16) 动词短语 关系化标志 关系化小句

的(17) 句子 传信标志 整个命题

作为领属标志的“的”可以说是汉语里具有形态学意义的语法手段,名词、代词只要后边加了这个“的”字,就强制性的成为属格身份;作为关系化标志的“的”,则是通过提取句法成分的办法,使谓词性成分体词化的句法手段;而作为传信标志的“的”,并不改变原来句子的命题意义和句法结构,只是在句子外边外加一种说话人的态度因素。我们看到的规律性的事实仍然是:完全起着交际作用、不影响句子命题内容的成分,倾向于处在句子的外边;事件结构内部的语义调整,该语法成分附着在主要句法角色上;仅仅实现词汇性意义的成分,粘在词上。

2. 4 区分不同层面的根源在于语言的交际功能观

由于功能语法学者惯于选择这样的视点,也就很容易发现类似的事实。如Sweetser早就明确指出,我们语言中的许多词语可以有歧义地在三个不同的层面上操作:命题内容的层面(propositional content level),认识世界的层面(epistemic world level)和言语行为情景的层面(speech act level)(见毕永峨1989)。不过,这个思想以往首先引导人们去观察的是那些跟情态有关的词语,如关于must等词的研究,很好的例示了三个话语平面的表现。毕永峨(1987)用这种思想分析了汉语副词“也”的基本语义和引申意义之间的联系,区别了“也”的三种用法:1)对称性并列;2)程度性包含;3)评价性婉转。三种用法分别关系到:1)语段的命题内容;2)说话人得出假设、推理和推测的认识世界;3)涉及说话人的说话情景。很好地辨清了不同层次上的不同语义。我们把这种思想再延伸到结构助词“的”、“了”的观察中,同样得出了新鲜的发现。

功能语法最重要的发现,首先是那些在交际过程中起着表达说话人态度作用的成分;看到这一层以后,就可以进一步理解,其实语言成分的作用范围是有大小不同的。作用范围越小的,功能越具体,句法强制性越强;作用范围越大的,功能和意义越抽象,也就越多地体现出客观意义减弱、主观意义增强的特点。相对比而言,那种强行分开词法与句法、句法与篇章的做法,显然不如功能语法的这种视角能看到更多更全面的语法事实。

3 不同的语体有不同的语法

3. 1 汉语学界重视语体区分的传统

假如汉语也有“数(mumber)”的语法范畴的话,“汉语语法”这个概念,在有些语法学者的脑子里可能是个“单数”的概念,但是在功能语法学者说起这个概念的时候,一定是“复数”的。功能语法学者不认为有哪种抽象的、一致的“语法”存在,不同的语体里有不同的语法。早在二十世纪四十年代,吕叔湘先生就讨论过不同语体的不同特点问题;四十年以后,面对语料混杂带来的语法研究的局部混乱,朱德熙先生更加严厉地剖析了混同语料层次做法的逻辑荒谬,强调无论研究口语还是书面语,都应该把“各个层次都一一弄清楚了”,才谈得上整体上的综合性研究(朱德熙1987)。朱德熙(1986)对“进行”、“加以”等词的专项研究,目的之一就是“想说明书面语语法研究和口语语法研究应该分开进行,不能混为一谈。”其后,胡明扬(1993)也专门撰文强调这一问题。

陆俭明(1985)是在功能语法理论尚未全面引入汉语研究之前比较好的体现了功能语法“不同语体有不同语法”思想的代表作。陆文敏锐地捕捉到现代汉语里意义相同的“去+VP”和“VP+去”格式有时并不能自由换着说这个微妙的现象,用结构主义的方法辨析了二者受到的句法-语义制约以后,特别调查了两种格式在不同语体里的分布,发现“去+VP”倾向于自由地运用于普通话书面语和南方方言,很少用于北京口语,“VP+去”则是北京口语以及许多北方方言的首要选择,而语体分工带到普通书面语中又继之形成了功能分工。

3. 2 功能语法对语体分类的理论认识

功能语法学者把语体分类的语法学意义提到前所未有的高度,如陶红印(1999)指出,“以语体为核心的语法描写应该是我们今后语言研究的最基本的出发点。任何严谨的语法学家如果打算忽视语体的区别而提出汉语语法的规律必须首先在方法论上提出自己的依据来。”基于这样的认识,“口语-书面语”简单两分的语体分类模式就不能满足研究的需要了。陶红印(1999)介绍了功能语法学者关于语体分类提出的几种角度:传媒(medium)和表达方式(mode);有准备的(planned)和无准备的(unplanned);庄重的(formal)和非庄重的(informal),等等。可以看出,以往的语体分类具有明显的修辞学色彩,而这些分类角度则基本是从语法特征考虑的。

功能语法学者一直具有比较明确的语体意识,他们的一些经典研究,如Hopper & Thompson(1980)就是着眼于叙事体结构中前景(foreground)和背景(background)的对立,进而阐述了及物关系(transitivity)的相应语法表现,这样的工作,都是在明确区分语体的前提下进行的,近年来,他们更多的是着重于观察口语(spontaneous speech)中的语法表现。对比Hopper & Thompson(1980)和Thompson & Hopper(2001),可以读到侧重点完全不同的相同结论:前者出高及物性特征总是伴随在叙述语体的故事主线上;后者则发现低及物性特征是日常对话的常态,语言是人们用以表达态度、传达情感的主要工具,而不是主要用来叙述事件的。

3. 3 口语中叙述语体与对话语体的差异之例

同样是无准备的自然口语,叙事和对话也有鲜明的差别。陶红印(2002)和方梅、宋贞花(2004)同样是针对口语关系从句的研究,都是取样于无准备的自然口语的转写材料,都是采取对关系从句的分布作穷尽统计的方法,但是得出的结果却很不相同。首先,陶文发现,叙事体口语中出现最多的关系从句是表示时间的,其次是指人的,再次是指物的;方、宋文则发现,对话体口语中出现最多的关系从句首先是指物功能的,其次才是指时间和指人的。对此,陶文的解释是,叙事篇章中时间从句主要是起着标志情节转移作用的,情节转移是叙述中最重要的,所以这类从句出现的最多;方、宋认为,叙事语体的过程性和事件性决定了指时间类关系从句使用频率高,而对话语体的现场性和评论性决定了时间类从句不是高频用法。第二,指人的关系从句不论在叙事中还是对话中都是重要的一类,但是,陶文指出叙事体中其首要功能是追踪人物,其次是引进人物,再次是命名人物;方、宋文则发现,对话体中关系从句的首要功能是命名人物,其次是追踪人物,再次是引进人物。第三,他们的文章还显示了叙事体不容许非现实时间状态的表达、而对话体常有非现实时间状态表达的特点。这些同样都是两种语体“过程性”和“评论性”的对立使然。

3. 4 书面语中“把/将”功能差异之例

国内外学者呼吁重视语体差异对语法影响的人,大多是强调应该更多地重视口语研究。但是语体区分的观念,也理所应当地对非口语现象有更深的理解和分析,朱德熙(1986)就是书面汉语研究的一个很好的例证。下面再讨论两个跟“把”字句有关的现象。陶红印(1999)发现,语法论著中讲到“把”和“将”的区别总是说“将”字句只用在书面语上。但陶文对不同的书面语的考察发现,在报纸社论一类文章中“将”与“把”的比例是1∶20;而在菜谱、说明书一类文字中,“将”与“把”的比例超过2∶1。这似乎不能用庄重与非庄重的区别来解释,陶文的解释是说明性文字是操作性的文体,要求简练,所以选择了更接近文言的形式“将”。沈家煊(2002)认为,“把”字句的语法意义是“主观处置”,表示主观处置也是“把”字句兴起的动因,如果在语言的共时平面上有数个处置介词并存,它们的使用频率和主观性程度肯定是不一样的。《老残游记》的语言事实证明了“将”字主观意义衰落、“把”字主观意义增强的事实。现代汉语里“将”字用法进一步萎缩,它的最合适的使用场合恰恰就是在主观意义几乎弱化为零、客观意义为主的菜谱、说明书一类文体中。

3. 5 通指意义的语体适用性之例

另一个跟“把”字句书面用法有关的例子是“无定宾语”问题。“把”字句的宾语倾向于使用有定形式,但无定形式似乎也不少见。陶红印、张伯江(2000)对实际语料调查以后发现,书面语中无定“把”字宾语使用频率最高的表达功能并不是表示不定指(indefinite)的,而是表示通指(generic)的。这是不是现代汉语无定式“把”字句的原型语义呢?陶、张选取了现代书面汉语中极为典型的一种独立于特定语境之外的语体——词典的释义语言,进行了一项典型考察。结果发现,在《现代汉语词典》的释义语言中,所有“把一个N”形式都是表通指的。词典释义讲的都是一般情况,很少有较多的上下文,更没有特定的说话情境,这种语体应该是最清楚地凸显了句式的无标记意义。近年来越来越多的语法学家相信,通指意义主要是来自句子意义,而不是词汇语义:非事件性的谓语、一般性而非个体性的命题陈述决定着名词成分的通指属性(刘丹青2002)。选择语境依赖性最低、普遍意义最强、个体色彩最弱的词典释义语言来检验“把+无定名词”的本质意义,可以说是在合适的语体里寻找合适的功能。

4 动态的论元结构观

4. 1 “用法先于语法”的语法观

1987年,功能语法的代表人物P. Hopper发表了一篇题为《浮现语法》(Emergent Grammar)的文章,明确区分了“语法先于用法”和“用法先于语法”两种语法观。前者把语法看作先于经验的逻辑性的结构,后者把语法看成动态的、在使用中逐渐成型的。其实“语法的非稳定性”观点是功能主义者自始至终一以贯之的观点,这时更加明确的把动态的观点跟“句法自主”的观点区分开来了。“浮现(emergent)”这个概念,主要是用于跟“(个体)发生(ontogenesis)”相区别的,“(个体)发生”原是生物学上的名词,指从单细胞发育成完整的个体、直至死亡的过程,强调内在的自发性,主要是基因调控下的发育和衰老;而语法的“浮现观”则不认为语法结构的变化是一种内在的、自发的、结构内自主的现象,这可以说是一种“结构化(structuration)”的观点,认为语法不是事先就存在的,而是在语言的动态使用过程中一些经常性的用法通过量变到质变的过程产生或“浮现”出现来的。平时我们所面对的“词”、“短语”等语言单位,与其看成是固定的状态,不如看成是动态的过程;那些看似稳定的状态不过是语言在不停地进行系统重组过程中的任意一个截取点而已。语言从来不是铁板一块,没有什么凌驾于一时一地具体使用过程之上的所谓“自足的”、“句法、音系”等语言现实;相反,语言是大量异质的“构式(construction)”的集合,每个构式都是跟其使用的语境密切相关的,且总是根据实际的使用来调整和改造着自己的形式。

“动态浮现”的观点既然明确地对立于把语法看成一个固定的共时系统的经典语法观,而把语法结构看成在话语力量驱动下不断做出的反应,那么,就必然特别关注语言使用的频度,关心使用频率是如何影响了语言形式的。在活的、现实使用中的语料中观察语法结构频率影响下的变化,尤其是论元结构的动态性,是近些年来功能语法的一个热点。

4. 2 “及物性”的动态浮现观

每个动词自身的特点决定着它的论元结构特点,不同的动词有不同的论元结构,根据动词自身的语义就可以预测出它能或不能在句子里实现什么样的论元结构,这可以说是经典的语法理论里的共识。Hopper & Thompson(1980)指出“及物性”实质上是一个程度问题,传统语法的基本概念——及物动词和不及物动词——实际上是不容易划出明确的界线的。尽管这篇文章的观点已经被广泛接受,但人们还是更多地关注文中指出的那些“高及物性”特征,认为那是论元结构的典型例证。时隔二十年以后,两位作者为了充分阐述他们的论元结构“动态浮现观”,再一次把话题集中到1980年发表的那篇文章上,Thompson & Hopper(2001)在大规模的口语会话材料中重新检视他们二十年前提出的那十项及物性特征的表现,发现“高及物性”的实例和“低及物性”的实例是非常悬殊的,就拿论元数目来说,只带一个论元的句子远远多于带两个(以及两个以上)论元的句子(分别是73%和27%);带两个及两个以上论元的句子里,低及物性特征也明显强于高及物性特征。在动作性(kinesis)方面,86%的句子是非行为性的;在体貌(aspect)方面,也有86%是非完成体的;在动作的瞬止性特征(punctuality)方面,98%是非瞬止性的;在对宾语事物的影响力(affectedness)方面,84%是不对宾语事物产生影响的……等等。更重要的事实是,语料中大量显示的是动词论元结构的不确定性,那些词典里标明的及物动词,如eat,tell,look,check,drive……等等,在实际使用中常常是出现在单论元句子里的,这就对传统的论元结构理论形成了挑战。

4. 3 高频动词的论元结构变化

汉语动词的配价研究曾经被认为是很有潜力的一项工作,但是随着研究的深入,“不听话”的实例越来越多,其中的规律很难得到满意的解释。功能语法学者认为,其中的规律还是可以通过“动态浮现语法”的方法求解的。陶红印(2000)明确提出了“动态的论元结构假说(the Emergent Argument Structure Hypothesis)”:第一,频率越高的动词论元结构越不稳定;第二,实际语言运用中所见到的动词经常和典型论元相结合、较少和非典型论元相结合;第三,被扩大的论元结构首先会涉及最接近核心的论元类型;第四,论元结构的扩大作为一种重要的结构变化以不妨碍交际为前提,因此在时间上是一个缓慢的过程,在句法构造上有特别标记;第五,句法的变化不排除甚至常常伴随着语义的变化。他经过对现代汉语口语和中“吃”的普遍用法调查,证明了高频动词“吃”在当代和历时篇章中表现出相当大幅度的结构变异类型,这包括缺乏词类范畴的用法以及拥有词类范畴的用法,既有名物范畴,也有动词范畴,有不及物范畴,也有及物范畴,有典型及物结构,也有新兴及物结构。“吃”在实际语料中这些复杂用法,难以纳入过去的论元结构理论系统中,而用这种“动态浮现语法”的方法,不仅可以得到统一的解释,而且还可以描绘出其变化方向,做出一定程度的预测。张伯江(2002)对高频动词“死”的考察也是一项性质相同的研究,用实际语料的统计描绘出了“死”从前景用法扩充到背景用法,再出主体论元后置的结构,进而发展出名物化结构的途径。

4. 4 语法角色与语用频率

个别动词的个案研究,是对发生在具体动词身上的论元结构动态性的微观考察;但论元结构这种动态属性对语法系统的影响,是全面而深刻的,乃至在经典语法理论中事关论元结构最重要的角色——施事、受事——身上,都有明显反映。当普遍的语法研究发现“主语、宾语”这样的概念并不具有跨语言的共性基础的时候,“施事、受事”等语义角色成为公认的语法关系支柱。就拿施事角色来说,这原本是个公认比较清楚的概念,D. Dowty(1991)指出施事受事并非初始概念,认为二者之间是一个连续统。R. D. Van Valin & D. P. Wilkins(1996)进一步分析了理解施事的各种因素,特别强调了语用因素对施事理解的影响,认为“施事根本不是一个基本的语义角色,而且很少动词实际上词义中要求一个施事论元。而是大多数动词只是带致效者(effector)论元,它可以在适宜的条件下,在句子语境整体中释义为施事。施事显得重要而具有普遍意义的原因在于多数动词都是带着致效者论元表示行为情景的,这样的论元又经常是人;当这种指人致效者在行为句里高频出现时,默认的语用释义原则就导致句子主语释义为施事了。”张伯江(2002)详细考察了汉语施事句里主语名词的词汇语义、动词的自主性、句式以及说话人的主观态度,同样表明,多数情况下汉语的施事概念是个语用理解的程度问题。在结构主义语法的背景下,我们曾经分析出“自主动词”和“非自主动词”这样两个动词类别,其中“自主动词”一向被认为是施事者有意的行为,但是汉语中的百余个“自主动词”实际使用频率却有高低不同,有趣的是,那些最高频的“自主动词”常常可以有“非自主”的用法,所能出现的论元结构式选择也比较多;而那些低频的“自主动词”却几乎没有非自主的用法,而且论元结构也比较固定。例如,某些高频自主动词其语义指向在某些结构里比较灵活,而低频的自主动词则没有这种表现。例如:

(18)学习:突击队的学习 解读一:“突击队”为施事;解读二:“突击队”为受事

(19)研究:印度人的研究 解读一:“印度人”为施事;解读二:“印度人”为受事

(20)反驳:他们的反驳 “他们”只有施事一种理解,不可能为受事

(21)推荐:老张的推荐 “老张”只有施事一种理解,不可能为受事

如果只是孤立地观察这四个动词,我们会认为他们的配价能力是基本相同的,但是为什么会有这样的表现差异呢?功能语法学者倾向于认为,这是因为四个词在实际使用中的使用频率不同。在一项较为权威的汉语词频统计中显示,“研究”高居高频动词的第184位,“学习”居于第215位;而“反驳”在普通话的七千多个常用词里,使用频率排在第6839位,“推荐”排在第7003位。使用频率的差异对应于句法能力的差异,即,在“NP的V[,自主]”这个格式里,低频的V[,自主]可以准确地预测NP为施事,而高频的V[,自主]却不能确定地预测NP为施事,也可能是受事。

跟以上对动词施事性研究相对应的受事性研究,得到了类似的结论。姜先周(2005)专题考察了现代汉语高频及物动词和低频及物动词的一系列句法-语义对立,清楚地显示,低频及物动词在实际语料中总是以带受事宾语为常,受事成分也总是表现出受影响性,构成论元结构式的类型也比较固定;而相应的高频及物动词在实际语料中并不以带受事宾语为常,所带宾语语义类型多样,构成论元结构式的类型较丰富,受影响性也不明显。试对比“拴”和“拉”这两个及物动词,词典中的释义分别有这样的内容:

拴:用绳子等绕在物体上……:把马~在一棵树上。

拉:用力使朝自己所在的方向……:你把车~过来。

在实际语料的考察中显示的结果是,动词“拴”使用把字句的频率远远高于动词“拉”使用把字句的情况;而且,动词“拴”词典释义中的必要语义成分“处所”几乎是强制性地出现在使用“拴”的句子中,而动词“拉”词典释义中的必要语义成分“方向”却极少出现在使用“拉”的句子中。这个现象同样可以从语频角度获解:“拉”的词汇频率统计位置是第247位,属于高频动词,而“拴”是第3465位,频率较低。

黄居仁(2004)利用大规模语料库研究了词频与歧义的关系,发现歧义性与词频具有正相关性。他解释说:“如果把词汇的每次使用比作基因的每次复制,基因产生突变的机率与其复制的次数成正比。也就是说,语言产生歧义,受其使用次数的影响。使用次数愈高,愈有可能产生新用法、新功能。”上面简单介绍的关于自主动词和及物动词的两项研究说明,“施事”、“受事”这样的基本的论元角色,其本身的稳定性就是受语用因素左右的。至此,Hopper所提出的“用法先于语法”应该说得到了强有力的事实依据。

5 结语:语言事实与语法

我们读到的汉语语法研究里,常看到这样的句子:“语言事实告诉我们……”,确实,发现语言事实,从语言事实中发现语法规律,是各个学派语法学者共同的追求。

形式学派的学者偏重于使用内省的语言材料,他们认为内省的方式可以发现一些实际语料中永远不会出现的具有深刻启发意义的现象;而功能学派则相信广阔的实际语料天地间才是发现语法实质的地方。其实,在关于大脑的自身研究没有取得突破性进展之前,我们也只能在它的外部,靠观察作为人类行为的语言现象来一点点逼近语法实质。人们说出的口语是一种行为,内省也是一种行为,只不过前者比后者所能捕捉的事实种类更多,范围更广。(见Meyer and Tao,2005)而且,功能语法学者所看重的“交际动因影响语法结构”的观点是得到广泛认同的事实,连形式学派的领袖人物Chomsky也曾经明确表示:Searle所主张的“交际的需要影响了语言结构”他完全同意(Chomsky,1975);最近,形式派学者Newmeyer在评价Chomsky对语言功能的态度时也说:“近来,最简方案以及一系列著作中,他都提到那些移位现象——即移动规则——可能就是为便于语言使用而存在的,既有为了满足分解(parsing)的需要,也有为了信息结构的需求。因此,问题不在于语法是否有其功能动因,而在于哪里有,有多少,以及是否在你的研究工作中把这个放在你关注的中心。”(Newmeyer,2003)

我们在这里强调功能语法对汉语研究的重要性,还有一层特别的意义,那就是面对汉语现状而言的。汉语方言的分歧之大人所共知。我国实现国家的统一,推广普通话,各个方言区的人们得到广泛的交流,已经有了超过半个世纪的历程。今天我们的每个汉语使用者,既未能在“普通话”意义上实现多数人语言习惯的高度一致,同时也不再能保持“方言”意义上的本地纯粹性,现代汉语的使用者更多地表现出的是混杂型特征。这个特征在汉语里的表现远比其他语言显著。在这样的现实面前,如果过于相信自我语感,相信内省的语料,难免会有偏差。现代汉语的实际表现既已糅合着复杂的地域方言和社会方言因素,那么,面对客观的语言材料,使用统计的方法,从而分析出语言的真实面貌,析清语言表现中分歧和统一的种种制约因素,不是更有性的做法么?因此,我们相信,功能语法所倡导的区分语法现象的层次、区分不同的语体、重视语用频率、动态地观察语法的做法,在汉语语法研究中,有广阔的应用天地。

【】

[1]毕永峨 1989 “也”在三个话语平面上的体现:多义性或抽象性,载戴浩一、薛凤生(1994),79—94页。

[2]陈平 1987 描写与解释:论西方现代语言学研究的目的和方法,《外语教学与研究》第1期,陈平(1991)1—30页。

[3]陈平 1994 试论汉语中三种句子成分与语义成分的配位原则,《语文》第3期,161—168页。

[4]陈平 1991 《现代语言学研究——理论、方法与事实》,重庆:重庆出版社。

[5]戴浩一 1990 以认知为基础的汉语功能语法刍议,《国外语言学》第4期,又见戴浩一、薛凤生(1994),187—217页。

[6]戴浩一 薛凤生 1994 《功能主义与汉语语法》,北京:北京语言学院出版社。

[7]方梅 宋贞花 2004 语体差异对使用频率的影响——汉语对话语体关系从句的统计分析,Special issue of Journal of Chinese Language and Computing, Singapore.

[8]胡明扬 1993 语体和语法,《汉语学习》第2期,1—4页。

[9]黄居仁 2004 词类歧义的本质与解释——以大量语料库为本的分析研究,载石锋、沈钟伟编,《乐在其中:王士元教授七十华诞庆祝文集》,235—245页,南开大学出版社。

[10]姜先周 2005 高频及物动词与低频及物动词的及物性差异,中国社会科学院研究生院博士论文。

[11]蒋绍愚 1994 《近代汉语研究概况》,北京:北京大学出版社。

[12]廖秋忠 1991a 也谈形式主义与功能主义,《国外语言学》第2期,又载廖秋忠(1992),276—282页。

[13]廖秋忠 1991b 篇章语用和句法研究,《语言教学与研究》第4期,又载廖秋忠(1992),181—208页。

[14]廖秋忠 1992 《廖秋忠文集》,北京:北京语言学院出版社。

[15]刘丹青 2002 汉语类指成分的语义属性和句法属性,《中国语文》第5期,411—422页。

[16]刘勋宁 1988 现代汉语词尾“了”的语法意义,《中国语文》第5期,321—330页。

[17]陆俭明 1985 关于“去+VP”和“VP+去”句式,《语言教学与研究》第4期,又载,1993,《现代汉语句法论》,58—72页,北京:商务印书馆。

[18]吕叔湘 1944 文言与白话,《国文杂志》(桂林·重庆)3卷1期。又载,1983,57—76页,《吕叔湘语文论集》,北京:商务印书馆。

[19]吕叔湘 1946 从主语、宾语的分别谈国语句子的分析,载《开明书店二十周年纪念文集》,又载,1984,《汉语语法论文集(增订本)》,445—480页,北京:商务印书馆。

[20]马希文 1983 关于动词“了”的弱化形式/·lou/,《中国语言学报》第1期,1—14页。

[21]屈承熹 2001 “及物性”及其在汉语中的增减机制,载戴昭铭、陆镜光编,《语言学问题集刊》第1辑,113—129页。

[22]沈家煊 2002 如何处置“处置式”?——论“把”字句的主观性,《中国语文》第5期,387—399页。

[23]陶红印 1994 言谈分析,功能主义及其在汉语语法研究中的应用,载石锋编,《海外中国语言学》,176—204页,北京:语文出版社。

[24]陶红印 1999 试论语体分类学的语法学意义,《当代语言学》第3期,15—24页。

[25]陶红印 2000 从“吃”看动词论元结构的动态特性,《语言研究》第3期,21—38页。

[26]陶红印 2002 汉语口语叙事体关系从句结构的语义和篇章属性,《现代中国语研究》第4期,47—57页。

[27]陶红印、张伯江 2000 无定式把字句在近、现代汉语里的地位问题及其理论意义,《中国语文》第5期,433—446页。

[28]徐烈炯 2002 功能主义与形式主义,《外国语》第2期,8—14页。

[29]张伯江 2002a “死”的论元结构和相关句式,载《语法研究和探索(十一)》,80—92页,北京:商务印书馆。

[30]张伯江 2002b 施事角色的语用属性,《中国语文》第6期,483—494页。

[31]朱德熙 1961 说“的”,《中国语文》第12期,1—15页。

[32]朱德熙 1986 现代书面汉语里的虚化动词和名动词,载1990,《语法丛稿》,114—124页,上海:上海出版社。

[33]朱德熙 1987 现代汉语语法研究的对象是什么?《中国语文》第5期,321—329页。

[34]Biq, Yung-O. (毕永峨) 1990 Question-words as hedges in conversational Chinese: a Q and R exercise. In Lawrence B. Bouton and Yamuna Kachru( eds) , Pragmatics and language learning, 141—157. Urbana: University of Illinois Press.

[35]Biq, Yung-O. (毕永峨) 2000 Rocket development in discourse-and-grammar. 《汉学研究》()第18卷特刊, 357—394页。

[36]Bybee, Joan & P. Hopper( eds. ) 2001 Frequency and the Emergence of Linguistic Structure, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

[37]Chen, Ping(陈平) 1986 Referent Introducing and Tracking in Chenese Narrative, Los Angeles: UCLA Ph. D. dissertation.

[38]Chomsky, Noam 1975 Reflections on language. New York: Pantheon.

[39]Dowty, David 1991 Thematic proto-roles and argument selection. Language 67, . 547—619.

[40]Haiman, John 1985 Natural syntax: Iconicity and erosion, ( Cambridge studies in linguistics, 44) . Cambridge & New York: Cambridge University Press.

[41]Halliday, Michael A. K. 1985 An introduction to functional grammar. London: Arnold.

[42]Hopper, Paul 1987 Emergent grammar. BLS 13, 139—157.

[43]Hopper, Paul, J. 1988 Emergent grammar and the A Priori Grammar constraint. In Deborah Tannen( ed. ) , Linguistics in context: connecting observation and understanding, 117—134. Norwood, NJ: Ablex.

[44]Hopper, Paul, J. 1998 Emergent grammar. In Michael Tomasello( ed. ) , The new psychology of language: cognitive and functional approaches to language structure, 155—175. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

[45]Hopper, Paul, J. and Sandra A. Thompson 1980 Transitivity in grammar and discourse. Language 56, 251—299.

[46]Kuno, Susumu 1980 Functional syntax. In Edith A. Moravcsik & Jessica R. Wirth( ed. ) , Currentapproaches to syntax( Syntax and semantics, 13) , pp. 117—135. New York: Academic Press.

[47]Li, Charles N. (李讷) & Sandra A. Thompson. (安珊笛) 1981 Mandarin Chinese: a functional reference grammar, Berkeley and Los Angeles: University of California Press.

[48]Li, Charles N. , Sandra A. Thompson and R. McMillan Thompson 1982 The Discourse Motivation for the Perfect Aspect: the Mandarin Particle le, in Paul J. Hopper( ed. ) , Tense-Aspect: Between Semantics and Pragmatics, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

[49]Meyer, Charles F. and Tao Hongyin 2005 Response to Newmeyer' s" Grammar is grammar and usage is usage" . Language81, 226—228.

[50]Newmeyer, J. Frederick 1999 Some remarks on functionalist-formalist controversy in linguistics. in Darnell, Michael, Edith Moravscik, Michael Noonan, Frederick J. Newmeyer and Kathleen M. Wheatley( ed. ) , Functionalism and Formalism in Linguistics, John Benjamins.

[51]Newmeyer, J. Frederick 2003 Grammar is grammar and usage is usage. Language 79. 682—707.

[52]Noonan, Michael 1999 Non-structuralist Syntax. in Darnell, Michael, Edith Moravscik, Michael Noonan, Frederick J. Newmeyer and Kathleen M. Wheatley( ed. ) , Functionalism and Formalism in Linguistics. John Benjamins.

[53]Tao, Hongyin. (陶红印) 1996 Units in Mandarin conversation: prosody, discourse and grammar. Amsterdam: Benjamins.

[54]Tao, Hongyin and Sandra A. Thompson 1994 The discourse and grammar interface: preferred clause structure in Mandarin conversation. Journal of the Chinese Language Teachers Association 29. 3: 1—34. 语法和话语的关联:汉语会话中常用的小句结构,《国外语言学》第4期。

[55]Tai, James H-Y. (戴浩一), Sandra A. Thompson & Yung-O Biq. 1996 Recent Development in Functional Approaches to Chinese. in James Huang & Audrey Li( ed. ) , New Horizons in Chinese Linguistics, 97—140. Dordrecht: Kluwer.

[56]Thompson, Sandra A. 1992 Functional Grammar, in William Bright( ed. ) , Oxford International Encyclopedia of Linguistics, 37—40. Oxford: Oxford University Press. .

[57]Thompson, Sandra A. 1998 A discourse explanation for the cross-linguistic differences in the grammar of interrogation and negation, In Anna Siewierska and Jae Jung Song( ed. ) , Case, Typology, and Grammar, 309—341. Benjamins.

[58]Thompson, Sandra A. & P. Hopper 2001 Transitivity, clause structure, and argument structure: Evidence from conversation, in Bybee & Hopper( eds) , 27—60.

[59]Van Valin, R. D. , JR. and D. P. Wilkins 1996 The Case for' Effector' : Case Roles, Agents, and Agency Revisited. in M. Shibatani and S. A. Thompson( ed. ) , Grammatical Constructions: Their Form and Meaning. Oxford: Clarendon Press. 00paper.com