形声字的形成过程

【内容提要】从汉字到现阶段的结果来看,一般认为形声字约占汉字总数的80%以上。因此,研究形声字的产生及形成过程,是汉文字学的一个重要问题。但是,从汉字演变的结果入手对汉字进行静态的观察和描写,与从历时的角度出发对汉字进行动态的观察和分析不同,从中看到的文字现象及文字的发展变化情况并不相同。从后者入手研究形声字的产生及形成过程发现,形声字的形成有一个从无意识到有意识、从不自觉到自觉创造的过程,最初的借字加意符、母文加类符、表意字加注音符都不是有意识的造形声字,这样形成的汉字也不是“形声相益”的真正的形声字。文章虽然研究的是形声字的问题,但由于形声字牵涉到汉字学的方方面面,因而实际上也反映了对汉字学和汉字总体发展的一些新的认识,以及对汉字字族学的思考和探索。

【摘 要 题】汉语言文字学

【关 键 词】形声字/形成过程/同族字/母文/类属标志

【正 文】

在讨论问题之前,我们先说明三点。这三点,也是我们讨论形声字形成过程的基础。

1.关于形声字的概念的问题。形声字,东汉许慎在《说文解字·叙》里早就给过“以事为名,取譬相成”[1]的定义。由此出发,人们一般认为,形旁(与词的意义相联系)和声旁(与词的读音相联系)组合成的字,就是形声字。这好像很简单,很明白的,再没什么分歧了。其实,这只是一个方面。还有另一方面,我们并没有充分地注意到,那就是,同样在《说文解字·叙》里,许慎还谈到了“形声相益”[2]的问题,这里包含着对形声字的另一要求,即形声字的形旁和声旁,要“相益”,要相辅相成。这一点看似废话,其实很重要。这反映了许慎对形声字特点的认识,也影响到我们现在对形声字的产生及其形成过程的认识。

形声字的这个特点告诉我们,作为一个形声字,其形旁与声旁两部分要“相益”,要相辅相成,缺一不可;如果有一部分可有可无,那么这一个字还不是真正的形声字。如甲骨文中的“凤”字,大体上有两类写法:一类是画出凤的专形,作为象形字;一类是在专形的基础上加“凡”字注音。如果不考虑形与声“相益”而成的要求,那么加“凡”音的凤字就是形声字;但如果考虑到形与声两部分要“相益”、要相辅相成的要求,则甲文时代加凡音的凤字还不是形声字,因为,此“凡”旁在当时可有可无:有它,只起到示音作用;无它,仍是“凤”字,不影响表义。正因为如此,所以,甲文里的凤字有时加“凡”,有时不加“凡”,比较随意。所以,此时的“凡”旁,还算不上为形声字之声旁,只是一个注音符号而已。因而本文以为,只有具备了形与声两部分相益相成特点的字,才是真正的形声字,我们探讨形声字的形成过程,也就是讨论这种形与声两部分相益相成的形声字的形成过程。

汉字有个发展的过程,形声的观念、造形声字的自觉意识也有个形成的过程。在古人有了造形声字的自觉意识后,才有可能在这种意识支配下创造形与声两部分相益相成的形声字;没有成熟的形声理论自觉地支持造字实践,就不可能创造出形与声两部分相益相成的形声字。分析汉字结构在古文字阶段各个时期的发展变化,我们发现这种自觉意识的形成是有一个过程的。也就是说,形声字不是古人灵感一动,突然想出来、造出来的,而是在用文字记录语言的过程中,为困难逐渐逼出来的,是为解决文字运用中的困难而逐渐产生的。所以,这期间经过了一个从无意识到有意识、从不自觉到自觉的创造过程。

2.关于怎样观察汉字结构和形声字的问题。观察分析汉字及形声字,有两种不同的角度。一种是静态观察,就是不考虑汉字的来源,不注意其发展过程,不注意有关偏旁在上的功能和所负载的信息,只看最后的结果,甚至是只看汉字的最终形式。静态观察汉字的结果,就是把历史上不同时期形成的汉字压在一个平面上,根据一定的标准分类分群。这样划分出的形声字,就只能看到是形旁加声旁而成的字。其结果可能会把一些历史上原本不是形声字,而后世或由于讹变、或虽未讹变而由于已不明其本来面目的字,也当作了形声字,而且也看不到形声字的层次和变化过程。

另一种是动态观察,就是强调历史地发展地动态地看汉字,注重汉字及其结构的发展变化,注重汉字及其结构在发展变化中的层次性,注重了解字中有关偏旁在历史上曾经担负的责任,即当初赋予它的真正职责。由此才能看清楚形声字产生和形成的过程,才能看到一些形声字在历史上的本来面貌。

本文所采取的是后一种观察分析。

3.关于“字”的概念的问题。“字”的概念,这似乎更是无需讨论的了,但也有分歧,所以也得交代几句。我们在这篇文章里说的汉字,是指直接记录汉语言的成系统的符号。它有两个特点:(1)有约定俗成的、有一定社会性的形体;(2)与汉语言的词或词的一个音节相对应,有固定的读音,与特定的词义相联系。同样,下文所讲的假借字,也只是属于这种“字”的范围内的一种文字符号,是指本为A词造的字,如果把它作为表音符号,借来记录其他音同或音近的B词或C词的时候,这个字就是假借字。也就是说,我们强调的是假借字所借的那个形体已是文字,而不是未成为文字的记号或图画。我们之所以作这个限定,是由于有的学者认为假借字的出现早于象形文字[3],如果早于象形文字,那么它借什么呢?只能是借图画或记号了。图画或记号还不是字,那么它何以称为“借字”呢?因而,这种观点虽很有启发性,但还要有更多的证据来证明。也许有人会说,我们这样判定字也是一种以今律古,但是,我们认为,确立判断汉字初创阶段的字和非字的标准,只能是在现代语言学理论的指导下进行。

另外,需要说明的是,汉字不是一时一地一人所造,所以绝不可能用一种方法造好一类字,再造另一类字。更况在上古造字所用的所谓方法,当初根本就是非自觉性的,盲目的,所以,我们在文章中所说的形声字形成过程的有关阶段,只是叙述的先后次序,而并没有历史上发生的绝对的先后次序。

下面,我们讨论问题本身。

从现在能确认的古汉字来看,在汉字发展的历程中,就总趋势而言,较大范围的首先从图画和记号中跨出、与词结合而成为文字的应该是表意字,包括具体和抽象的象形字(大体上相当于裘锡圭先生所讲的象物字和抽象字[4])以及指事字、会意字等。但是,在表意字的基础上,形声字是怎样产生和形成的,则是很值得思考和研究的问题。

经考察现有的一些重要的古文字资料,我们认为,从表意字到形声字中间主要经历了“改造假借字的阶段”,“母文加上事类符号(类属标志)分化新字的阶段”,以及“在表意字上注音的阶段”;然后才改变了最初的无意识、不自觉的状态,发展到了有意识、自觉地创造真正的形声字的阶段。

一 假借字的产生及假借字的改造——在借字上加类属标志以指示联想词义的方向

汉字发展到改造假借字的阶段,在假借字上加事类标志,一般人以为这便是形声字,其实不是,这只是向形声字的一个过渡。

随着社会的发展,最晚在商代初年,华夏民族仅靠制造表意字来记录语言,已根本不能满足社会交际的需要了。而且,有些词特别是虚词用造表意字的方法根本无法为它们造字。再说,文字本来就是记录语言的符号,它的符号性质决定它并不要求字形一定要表示出所记录的词义来。古人造象形、指事、会意等表意字,也不过是让该类字在形体上尽可能与所记录的词有一种直观的联系,让字形尽可能有某种外形标志以唤起人们对所记录之词的联想而已。所以,古人自然没有必要,也不可能只造那些难造的表意字。因而,几乎是在造表意文字的同时,为了济文字数量不足之穷,为了克服其他方法产生新字不易之弊,人们就在运用文字的过程中,又从无意识到有意识地利用假借的方法,创造了新的同形、同音而异义的字即假借字。所以,孙怡让说:

盖天下之事无穷,造字之初苟无收叚借一例,则将遂(引者按:“遂”疑当作“逐”)事而为之字,而字有不可胜造之数。此必穷之势也,故以声而讬以事焉。视而不必是其本字也,而言之则其声也;闻之足以相喻,用之可以不尽。是叚借可以救造字之穷而通其变。[5]

人们利用假借之法为词配备字,起初也不是有意识地图方便,图省劲,更不是灵感一动想出来的简单办法,而是在使用文字的过程中,为困难逼出来的一种权宜之计。语言中已有某词,但文字中尚无为社会公认的约定俗成的记录该词的某字,于是在口语变为书面语(或把思想记录下来)的过程中,人们便不得不以语音为线索,借原有的同音字,来记录这个还没有用文字形成固定下来的词。对于这个被借的形体来说,它已不再是一个字了,而是两个同形、同音而意义不同的字了。

以假借之法造字,后人评价甚高,以为这已说明古人对音义关系有了一定的认识。其实不尽然,就借字人的主观动机而言,仅仅是以口语之音为线索,寻找了一个本记录着同音的A词的A字,借来记录与A词同音的B词而已。也就是说,让记录A词的A字兼起了B词的尚未诞生的代表字——B字的职责,并不是自觉的以音表义的。那时的古人对音义关系还没有自觉的明确的理性认识,没有让文字以音表意的意识,因而也不可能有借音表意的自觉意识。也就是说那时还没有成熟的假借理论来自觉的支持造字者的创造实践。

正因为如此,再加上:(1)上古汉语单音节词较多。单音节词多,则必然导致同音词多;同音词多,则在书面语言中用同形、同音的假借字易混淆,易有歧义。特别是当假借字在书面语言中所占比例超过一定的“度”的时候(有学者统计,甲骨文常用字中的假借字约占到了70%),这个问题就尤为突出了。因而,需要在假借字的字形上有所分别,才能满足当时书面语言交际的需要。(2)汉语方言太多。方言太多,则必然要求有一种超方言的文字(念法即使稍有差别,在书面上不影响表义,南人北人一看都大体能懂),才有利于交际,才利于满足上统一的需要。但是,假借字不能适应这种要求,这也决定它必须要加以改造。(3)文字的发展有其自身的。汉字已有了一个有一定规模的表意体系,新字的产生要受这个表意体系制约。而古人在文字上的正统观念又是喜欢在字形上有明显的示义的标志。所以,汉字便没有顺着这样一条线索发展:先同音假借,“然后逐渐淘汰同音字,留下几百个表音节的文字符号(引者按:即给每一种音节规定一些固定的表音节的字);然后再进一步,把几百个符号再加淘汰,只留下几十个表音素的符号。最后这些符号简化成为字母”(刘又辛《论假借》)[6],进而走上创造表音文字的道路。否则的话,汉字后来就不会增得这么多,一些借字就不会另造本字了,一些假借字就不会通过后加类属标志而产生新字了。

总之,用假借法造字,在古人自己看来,毕竟不以为是正统的方法,仅仅是作为不得已的应急措施或权宜之计的。古人在主观上并未认识到这是用表音的方法给词配备词,是造字的另一条路子:表意是让字形和词义联系,表音是让字音和词音联系。所以,古人的造字,也绝不可能停留在这种方法上,或者顺着这条线索,走上创造表音文字的道路;而恰恰相反,只能走上一条通过给假借字加注类属标志来改造假借字的道路。

在古人看来,假借彼字为此字和我们下文讲的用母文赅众义一样,同样有弊端:用母文之弊在于笼统而不具体,假借彼字为此字之弊在于不知所用为本字还是借字,表示的是本义、引申义还是借义。也就是说,由于假借的使用使得原来的一些字,以一个形体既载有本义、引申义还又载有借义,所要承担的语义和语音的范围太大了,易造成阅读和理解上的困惑。于是,古人想到了改造假造字以克服用假借字的弊病。他们所用的办法——正像克服仅用母文的弊端一样——加注类属标志,规定并外化假借字的意义,使同形、同音、异义的两个以上的字,成为同音、异形(加上了识别标志)、异义的几个字。这样就有效地区别了记录单音节同音词的同音同形字,使这部分同音不同义的字也有了一个不同的字形,解决了因假借造成的理解歧误问题。戴震说:“况古字多假借,后人始增偏旁”[7]。说的大体就是这种现象。例如:

1.某(〈谋〉文中“〈〉”表示词)之于谋

“某”字,金文作“”,是辅助象形字,本为“梅”字的初文。后由于语言里〈谋〉这个词没有代表字,人们便以语音为线索,借“某”字表〈谋〉义。这样,同形字“某”既记录了〈梅〉义,又记录着〈谋〉义,使用久了,则难明哪一义为借义,哪一义为“某”字的本义,不能明确区分词义的不同的概念,而且有时会造成阅读和理解上的困惑。于是,古人为了使文字各司专职,特别是为了使文字在外形上具有和意义相联系的明显标志,便在已记录了〈谋〉义的假借字“某”(〈谋〉)上,加注类属标志“言”旁为外部标志,表示这个“某”〈谋〉字是记录与“言”有关的〈谋〉义的“某”字(即假借字某),于是形成了“谋”字。由谋字形成之过程可知,其义在原借字“某”(〈谋〉)也。就是说,“谋”字中的“某”,在造字之初,主观上赋予它的职责是表意的,而不是表音的。

2.录(〈禄〉)之于禄

“录”字甲文作“”,本与〈禄〉义无关。甲、金文都借“录”字记录〈禄〉义,这样,“录”字便身兼几职,表义难明(因古汉语多单音节词)。于是,人们便以表〈禄〉义的借字“录”为基础,加类属标志“示”,表明此“录”字是记录与“示”有关的〈禄〉义的借字“录”。这样便产生了“禄”字,专表〈禄〉义。

3.瓜(〈狐〉)之于狐

“瓜”字,金文作“”,是个辅助象形字,义即〈瓜〉。后或借以表〈狐〉义(见“命瓜〈狐〉壶”铭文)。《金文编》按:瓜“孳乳为狐”。“命瓜即令狐”[8]。这样便有可能造成阅读和理解上的困惑。于是,人们在已表示了〈狐〉义的借字“瓜”(〈狐〉)字上加注类属标志“犬”旁,以表明此“瓜”(〈狐〉)字是表示与兽类有关的〈狐〉义的借字“瓜”。这样便产生了“狐”字,专表〈狐〉义。又秦印有“令狐得之”句,此“令狐”与金文之“令瓜”同,则可证“令狐”之“狐”是在借字瓜(〈狐〉)上加犬旁而形成的。

4.气(〈迄〉)之于迄

“气”,本表云气义,借表〈迄〉。如《卜辞通纂》五一二片:“气(〈迄〉)至五日丁酉……”[9]。《甲骨文字典》:气“读为迄,至也。”[10]石鼓文中已见“迄”字,可知其是由借字“气”(〈迄〉)加区别标志而形成的。

再复杂一点的,则如:

5.井(〈邢〉、〈刑〉)之于邢、刑

“井”,甲文写作“”,金文作“丼”,像水井之形,其本为水井之专字(或以为是井田之专字)。但由于在口语上“井”字读音与〈邢〉、〈刑〉等词音近。因而,在〈邢〉、〈刑〉等词还未造出代表字之时,“井”字便又先后借作〈刑〉的代表字或〈邢〉的代表字。《金文编》“井”字下按:“孳乳为邢国名”[11]。今甲盘铭文:“敢不用命,则即井〈刑〉”[12]。这样则至少一形而三字三义,用于文中,不能明确区分词义的不同的概念,理解困难难免引起误会。于是古人便想到了加类属标志,以所加类属标志为外部区别标志,用来外化字义,指示字义。在已表示了邢地意义的假借字“井”(〈邢〉)上再加注类属标志“邑”旁来外化、确指这个“井”(〈邢〉)字的意义与“邑”有关,是表示地名的。也就是说,“邑”旁的作用只是标志这个“井”字是表示地名〈邢〉的借字“井”,因此而有了“邢”字。在已表示了“刑罚”意义的借字“井”〈刑〉上再加注“刀”旁为标志,以外化、指示借字“井”〈刑〉的意义与“刑罚”有关,即是说,该“井”字是表示与“刀”有关的“刑罚”意义的借字“井”,由此而始有“刑”字,则“刑”字之意义在原借字“井”(〈刑〉)。就是说,“邢、刑”二字中的“井”,在造字之初,主观上赋予它的职责是表意的而不是表音的。

6.牟(〈〉、〈眸〉、〈侔〉)之于、眸、侔

“牟”字本义为牛鸣。由于口语上“牟”字所记录之〈牟〉词与〈〉、〈眸〉、〈侔〉三词音近,因而在〈〉等词还没有代表字的时候,便先后借“牟”记录之。例如:

贻我来牟(〈〉)。[13](《周颂·思文》)

盲:目无牟(〈眸〉)子。[14](《说文解字》)

德牟(〈侔〉)往初。[15](《汉书·司马相如传》)

后来,为了使各个借义在字形上均有所标志,便在已表〈眸〉、〈〉、〈侔〉之义的三个借字“牟”上,又先后分别加注了“目、麦、人”三个类属标志,以外化假借字之义,说明“牟”字原是分别表〈眸、、侔〉义的三个同形同音字,于是便形成了“眸”字,“”字,“侔”字。

7.为(〈譌〉、〈妫〉)之于譌、妫

“为”,甲文、金文都从爪从象,表示劳作之意。引申而有“作、造”义,即所谓“人为”也。老子所倡导的“无为”之“为”即“人为”义,与顺其自然相对。所以,《尔雅·释言》说:“作、造,为也。”郝懿行疏:“为者行也,成也,施也,治也,用也,使也。皆不出造、作二义。”[16]表“人为”义之“为”字,后加类属标志“人”旁而有“伪”字。《荀子·性恶》:“人之性恶,其善者伪也。”[17]“伪”,人为也,后天之努力也。《说文解字》:“伪,诈也。”[18]与《尔雅·释言》互证,则知此“诈”字或为后人误改,当为“作”。即今“矫揉造作”之“作”。但由于在口语上“为”字读音与〈譌〉、〈妫〉等词音近。因而,在〈譌〉、〈妫〉等词还未造出专字之时,“为”字便又先后借作〈讹〉的代表字或〈妫〉的代表字。例如:

“人之为言,胡得焉?”朱熹《集注》:“徐察而审听之,则造言者无所得而谗止矣。”(《诗经·唐风·采苓》)[19]

可见朱熹释“作”为“造言”,即“谗”。则知句中的“为”即“譌”之借字。《说文解字》:“譌,譌言也。”[20]《玉篇》:“妖言曰譌。”[21]“譌”字是由借字“为”加类属标志“言”旁而孳乳的,表义在“为”,“言”只是外在的标记而已。

“子在齐闻韶,三月不知肉味。曰:‘不图为乐之至于斯也。’”(《论语·述而》)[22]《韶》,虞舜之乐(yue),虞舜以“妫”为姓氏,“为乐”即妫乐(yue)。则知句中的“为”即“妫”之借字。《说文解字》:“妫,虞舜居妫汭,因以为氏。”[23]“妫”字是由借字“为”加类属标志“女”旁而孳乳的。

不独单音字如此,联绵字亦然。例如:

夫容——芙蓉 目宿——苜蓿

空同——崆峒

分付——吩咐 丁宁——叮咛

鹿卢——辘轳

(破折号之前者为先用的借字,之后者为后加上类属标志形成的字。下同)

这些双音节词,起初都是合借两个字而表示的,后来才加注了类属标志。值得注意的是,记录双音节词的两个假借字,有些往往不是同时加上类属标志的,而是先后加上的;而且后加类属标志的字,有些往往是由于同化作用而所加。这说明,这种类属标志是完全可以不加的。则可知其义在于原已记录了该词的原借字,而不在于类属标志。

以秦汉出土再证之,所得结论也基本上如上。

8.俞(〈喻〉、〈逾〉)之于喻、逾

先借“俞”表〈喻〉、〈逾〉等义。例如:

《银雀山汉简释文》0493号:胸中“(精)神俞(〈喻〉)……[24]

《银雀山汉简释文》3255号:驰车千乘兵绝苫俞(〈逾〉)[25]

后以借表〈喻〉、〈逾〉两词的两个同形字“俞”为母文,分别加类属标志而形成了“喻、逾”二字,而其义则在于两个原借字。即是说,“喻、逾”二字中的“俞”,在造字之初主观上赋予它的职责是表意的而不是表音的。

9.如直(〈值〉、〈置〉)之于值、置

先借直表〈值〉、〈置〉等义。例如:

《睡虎地秦墓竹简·答问》:或直(〈值〉)廿钱。[26]

又《睡虎地秦墓竹简·封珍式》:以此直(〈值〉)衣贾(〈价〉)。[27]

《睡虎地秦墓竹简·法律答问》:及盗不直(〈置〉)者,以律论。[28]

后分别加注类标志注明:一是表示〈值〉义的假借字“直”,一是表示与“网”有关的〈置〉义的假借字“直”。于是形成了“值、置”二字。“值”专表原由借字“直”表示的〈值〉义,“置”专表原由另一借字“直”表示的〈置〉义。

为节省篇幅,现再集中补充如下:

隹—唯 畐—福 兄—祝 巳一祀

才—在 土—徒 每—诲

(以上见徐中舒《汉语古文字字形表》,四川辞书出版社,1981)

胃—谓

兑—锐

发—废

孰—熟

番—蕃

屯一纯

化—货

皇—凰

台—胎

蜀—独

央—怏

巠—轻

疾利—疾莉

(以上见吴九龙《银雀山汉简释文》,文物出版社,1985)

朱—铢

可—何

叔—菽

豪—壕

司—伺

寺—恃

千—阡

者—诸

次—恣

义—仪

次一资

卒—萃

兑—锐

合—答

邯单—邯郸

(以上见睡虎地秦墓竹简整理小组《睡虎地秦墓竹简》,文物出版社,1978;马王堆汉墓帛书整理小组《战国纵横家书》,文物出版社,1976;银雀山汉墓竹简整理小组《孙子兵法》,文物出版社,1976;高明《帛书老子校注》,中华书局,1996;张震泽《孙膑兵法校理》,中华书局,1984)

对于上述诸例中由假借字孳乳的那些加类属标志的新字,如果我们割断它们和原借字的关系(割断这个联系,就不能看清新孳乳字的两部分的性质),把它们和全部汉字堆积在一起,压在一个平面上进行分析归类,自然以为他们是标准的形声字。所以,清末文字学家廖平在《六书旧义》中就说:

象声字,其初只如叚借,取声而已,无形属偏旁也,故以象声为名。叚借已久,后人于叚字依类加形,遂成本字。[29](引者按,形声字产生的途径绝非一种)

顾实在《文字学》中论及由假借到形声的过程时说:

故形声者,又与叚借同源也,相先后也。未加偏旁之前为叚借,既加偏旁之后为形声。其源远矣。[30]

高明在《古文字的形旁及其形体演变》一文中,论及由假借到形声的过程时也认为:

在假借字的形体中增添相应的形傍,以构成表达新词意义的本字,这就是最初的形声字产生过程。[31]

这种观点,现在基本上是一种强势观点,可我们觉得实在是怪事。未加偏旁之前是个假借字(与表本义的原字是两个同形而不同的字,非一字),有音有义(久借则约定俗成,也有了“形”),已经表示着这个未诞生的新字的意义,但是,突然加了一个偏旁,竟瞬息之间使它突然失去了意义,又突然摇身一变成为表示新字之音的纯声符了。这新加偏旁的作用也未免太神奇了吧。

在上面的讨论中,我们通过追溯、分析这些后出的加注类属标志的字的产生及形成的历史过程,已注意到了原借字与这些加标志的后出孳乳字的不同层次及血缘关系,已对这类后出孳乳字的两个组成部分的性质有所了解:一部分是个假借字,在音义上与加标志的后出孳乳字的音义有同一关系;另一部分是类属标志,是作为字义的外部标志的,只有辅助作用。因而,我们认为,这类历来被人们视为标准的形声字的字,在它当初诞生的时候,并不是形声字,只是一种借义外化字。它所谓的“声符”,当初实是个表示特定意义的假借字,造字时,主观上并不是把它用来作为表音符号的,给它的职责不是表音的,而是表义的。如上述的前几例中的谋、狐、邢、刑、、眸、侔等孳乳字,其核心成分是假借字某(〈谋〉)、瓜(〈狐〉)、井(〈邢〉)、井(〈刑〉)、牟(〈〉)、牟(〈眸〉)、牟(〈侔〉),在未加类属标志之前,它们已经表示了(谋、狐、邢、刑、、眸、侔)七词的意义,在意义上与后出的谋、狐、邢、刑、、眸、侔七字所表示的意义是等同的(孳乳字中核心成分的意义与该孳乳字的意义是相同的)。因而,在这些新孳乳的字中,假借字某(〈谋〉)等不为声符则明矣,是一个表义成分亦明矣;其后加的类属标志不表具体意义而只有外化、指示借义(即注明这是一个表示与该类属标志有关的词义的假借字)的辅助作用亦明矣;这些字当初并非有意造的形声字亦明矣。

总之,汉字到改造假借字阶段,即在一个有特定音义的借字上,加上具有显示或联想词义作用的事类符号的阶段,还不是有意识地造形声字。第一,因为自觉的行动往往以自觉的认识为基础,自觉的行动往往需要自觉的认识、自觉的理论的指导。而此时的形声理论还没有形成,人们还不可能有创造形声相依缺一不可的真正的形声字的意识。就是说,那时还没有成熟的形声理论来自觉地支持造字者造真正形声字的创造实践。第二,因为此时的“借字加上事类符号(类属标志)”的字,意义均在借字,事类符号只有标志和指示作用,对于表意来说,似乎还是可有可无的。但假借字改造的结果,对真正的形声字的出现有启发,尤其是当人们已不明文字的来源,看不到字的核心部分是个假借字的时候,往往只会看到这类字的一部分与字音有联系,另一部分与字义有关联,由此有可能启发人们自觉地创造这样的形声字。

这里我们需要强调这样一个问题。我们举证以上例子,只是想证明,一些词初用假借字,后来才对已记录了该词的假借字加以改造,追加了类属标志。这个后来追加的类属标志,起初只是一个可有可无的外在标志,真正记录词的音义的符号仍然是假借字。我们无意于证明某个词何时代用做假借字,到何时代假借字追加了类属标志。因为,要翔实地证明文字使用的时代性,不能靠传世古籍,需要连续性的出土数据及碑刻文字,而且还要大大增加本文的字数,所以,本文没有在这方面严格地纠缠。例如上述第“6”例来说,我们作如此解说,只是证明先用假借字“牟”,后用加类属标志的“、眸、侔”,并不在于要说明“、眸、侔”出现的具体时代(下文所引“共——供、恭、拱”等传世古籍材料,也是同理,后不再赘言)。我们之所以强调这个问题,就是由于我们在本文中虽然尽量使用出土,但是也使用了一部分传世古籍,而传世古籍使用文字的时代性是不一定可靠的。就以上述的“牟(〈〉、〈眸〉、〈侔〉)——、眸、侔”例来说,传世古籍《诗经》中未见“眸、侔”二字,但是《大雅·思文》的“来牟”又作“来”。比如许慎《说文解字》“来”字下引《诗》作“来”,而陆德明《经典释文》和朱熹《诗集传》都作“来牟”。虽然许慎在前而陆德明、朱熹在后,但不言而喻,这是个版本问题,不能说明“牟”、“”出现的具体时代。再结合《孟子》来说,《孟子》一书中出现“牟”、“侔”二字,但“眸”出现了5次,都在《离娄章句上》,如“存乎人者,莫良于眸子”[32];字出现了1次,如“今夫麦,播种而耰之”[33]。是不是“眸”、“”就是当时的用字,是不是由此就证明“眸”、“”二字就出现得很早呢?没有连续性的出土文献的排比,我们便不能轻易断定。再如,甲文已有“杜”字,但传世古籍《毛诗·豳风·鸱鸮》“彻彼桑土”[34]却不用“杜”而用借字“土”(《韩诗》作“杜”);金文已有“往”字,但传世《诗经·大雅·板》“及尔出王”[35]各家却不用“往”而用借字“王”。总之,要确证假借字和后出本字(该假借字后加类属标志而成)二者各自存在的时代性问题,我们要面对有许多复杂的文字现象。

二 母文类属字的产生

所谓“母文”只是相对后出孳乳字而言的。“母文”一般记录的是根词,后出孳乳字一般记录的是根词的引申分化义,即派生词。语言的变化是相对积极的,而文字要适应语言的变化,因而文字的变化是相对保守的;语言的变化是相对快速的,而文字的变化是相对滞后的,它需要尽可能保持一段时间地稳定,尽可能用旧字记录新词,包括派生词。这样,一段时期内语言和文字会形成相对的暂时的平衡与适应。但这个平衡与适应会随着时间的推移,因文字承载的词义信息量太大导致不能准确无歧的记录语言,传达信息,而打破旧的平衡,再寻求新的平衡。这个寻求新的平衡的过程,就是让文字适应词义的分化,在原来的记录本义或若干项引申义的字(母文)的基础上,通过追加若干类属标志分化出若干孳乳字,来分担母文的意义。这样分化孳乳字,过去认为是一种产生形声字的办法。但是,我们认为汉字发展到在母文上加事类标志(类属标志)而分化新字的阶段,一般以为这样所形成的字就是形声字。其实也不是,这也只是向形声字的一种过渡。

每一种造字方法的产生,从根本上说,固然与社会的进化和人类的认识、思维的发展以及由此引起的语言的变化有关,但是,就其发生的直接原因而言,则都是人们在使用文字记录语言的过程中,为困难逼出来的,都是为解决矛盾而逐渐产生的,而不是凭空想出来的。因而,总是有一个从无意识地运用到有意识、自觉地运用的发展过程。如:基于感知的象形的产生,固然与人们早期的直观思维有关,但直接原因则是为了克服写“文字画”的繁难;基于观察的指事,则是在克服象形难象其形或无法形象之弊的过程中产生的;注重于联系的会意,则是在济象形、指事无形可象、无事可指之穷的过程中而产生的。但是,仅靠象形、指事、会意这些方法造字还不行,还有许多解决不了的矛盾和困难。仅靠以这几种方法所造的原有的那些有限的字,来表示无限的不断孳乳、分化的词义,不仅困难,而且很难满足精确记录日益发展的语言的需要。于是,人们在制造表意字的同时,就开始用假借的方法造字了。同时,为了济已有的文字不能完全适应语言的发展及词义的孳乳分化、以致表义不明不具体之穷,于是人们便又想到了在原有的字(对孳乳字来说是母文)的基础上,先后加注与母文的特定意义(将要该孳乳字表示的特定词义)有关的类属标志来辅助母文表义,造出了一组一组的孳乳字来。这样形成的孳乳字,读音相同或相近、意义相通、字形相承,是一组同族字。同族字就是记录同族词而且必须具有共同文字发生源的字。

主要有两种情况:第一种情况,母文的意义是由母文孳乳的一组“母文类属字”的核心义,后出的母文类属字的意义不过是母文的意义用于具体事物的扩大或缩小而已,即不过是母文意义的具体化、对象化而已。因而,在当初这些后出字还没有孳乳出来的时候,这个母文可以用来表示那些后出的孳乳字所表示的各类具体意义,只是从字面上看起来有时并不具体明确,在运用特别是在理解上有时不免产生歧义,引起误会。于是,人们便根据母文运用的不同对象,先后加注了确指具体事类的不同的类属标志,具体化对象化母文的意义,便产生了一族统一在母文意义基础上的意义相关、读音相同或相近又同从一母文的字。在这种情况下,类属标志只是辅助性的成分,不表具体意义,只有指事字义的作用,可救母文用于一些具体场合时义不确、不具体之弊。简言之,在这样的字中,母文是义核,事类符号只是标记或外在的标签,母文加标记而形成的后出孳乳字只是母文部分意义的分担者之一。例如:

1.共字之于供、恭、拱等孳乳字

“共”字,甲文多作“,金文多作“,均像两手奉器供奉之形,本义为“捧物敬献”之义。因而,在这个义核的基础上“共”字可以表示人的外部动作“供奉”义,人的内在行为“恭敬”义以及类似“捧物敬献”之状的“拱手致敬”义。例如:

《左传》僖公三十年:“行李之往来,共(〈供〉)其乏困。”[36]以“共”为“供”。隐公九年:“宋公不王”。杜预注:“不共(〈供〉)王职。”[37]《经典释文》:共“音恭,本亦作供。”[38]

《汉书·严助传》:“人徒之众足以奉千官之共(〈供〉)。”[39]颜师古注:“共读曰供。”[40]

《段注》也说:“《周礼》、《尚书》供给供奉字皆借共字为之。[41]

《诗·小雅·巧言》:“匪其止共(〈恭〉)。”《韩诗》则为:“匪其止恭。”[42]段玉裁说:“古之恭字或作共”[43]《经典释文》曰:共“音恭,本又作恭。”[44]

《左传》昭公十一年:“不道,不共(〈恭〉);不昭,不从。”[45]杜预注:“貌正曰共。”[46]“貌正”就是“恭”。

《银雀山汉简释文》0089号:“故五共(〈恭〉)五暴必使相错也。”[47]亦以“共”为“恭”。

《论语·为政》:“居其所而众星共(〈供〉)之。”[48]《经典释文》曰:“郑作拱。俱勇反,拱手也。”[49]

又《荀子·王霸》:“则天子共(〈供〉)己而已。”[50]杨倞注:“共读为恭,或读为拱,垂拱而已也。”[51]但是,梁启雄说:“天子得人来任众职,可以无为而治,只是恭敬己身就够了。”[52]强调以“共”为“恭”,似不如理解为以“共”为“拱”。

但是,仅用此一字表数义,在书面语言中,极不便于理解,易造成理解上的困惑。于是,人们在“共”字的基础上,根据所用的具体场合、表义的侧重点的不同,分别加注和所侧重的意义相关的类属标志来明义。加注类属标志“人”旁来具体化、外化共字的意义则为“供”字,表示人的动作,为“供奉”之义;加注“心”旁来具体化、外化共字的意义则为“恭”字,表示人的内心的活动,为“恭敬”之义;加注“手”旁,以具体化、外化共字的意义则为“拱”字,表示含有“恭敬”意义的双手的动作状态,为拱手之义。传统的文字理论由于是将汉字压在一个平面上进行分析的,因而便以这些后出的字为形声字,甚至以为古代用“共”字是假借。如上例《论语·为政》阮元校勘记:“按共正字,拱假借字。”[53]但是,我们通过历时的动态分析,从由“共”到“供、恭、拱”的分化过程可知:“共”当初在形成新字时绝非以声符的身份出现的,绝非用来表音的,而是表义的。人们主观上赋予它的职责也是表义的。

2.两之于緉、辆、裲等孳乳字

“两”,金文作“”。于省吾说:“(引者按:金文作“”)与两本属同字”。“两之初形,本象缚双轭于衡,引申之则凡成对并列之物均可称两。”(于省吾《释两》)[54]所以,《周礼·大宰》:“以九两系邦国之民”[55]。郑注:“两犹耦也。”[56]徐灏《说文解字注笺》:“凡双行者皆曰两,故车两轮、帛两端、屦两枚皆以两称。”[57]因知〈两〉本是成双的二,用“两”字表示。后〈两〉引申而为成对的事物的单位词,仍用“两”字表示,所以,最初作为车的单位词的〈辆〉和作为鞋的单位词的〈緉〉(屦一双也)、还有两面挡风的背心——裲裆的〈裲〉,都用“两”字表示。例如:

《诗·齐风·南山》:“葛屦五两。”[58]“两”义为〈緉〉。

《诗·召南·鹊巢》:“子之于归,百两御之。”[59]“两”义为〈辆〉。

《睡虎地秦墓竹简·金布律》:“十人,车牛一两,见牛者一人。”[60]“两”义为〈辆〉。

《广韵·唐韵》:“裆,两裆衣。”[61]“两”义为〈裲〉。《释名·释衣服》:“裲裆,其一当胸,其一当背也。”[62]王力《同源字典》按:“字本当作‘两当’、‘两裆’。”[63]

这样,便在字面上不能分别所代为〈緉〉、〈裲〉还是〈辆〉。有时难免造成理解上的歧误。于是,人们便先后在“两”字上分别加注了相应的类属标志,以事类归属其义,形成了孳乳字“辆、緉、裲”。,这些孳乳字之义在母文“两”后加的类属标志只是识别标志而已。

3、。

“”,《说文解字》:“所依据也。从从工。读与隐同。”[64]段注订为:“有所依也。”[65]按,“”当为从爪从又(手),像两手工作之形,犹“”字所从“”也。“工”为“巨”字初文,“巨”为“矩”之古字,即画方之工具。所以,从爪、从工、从又(手)会意,可表示“所依据也”,即工作有所依也。引申则义为一般的行为、思想等方面有所依据,不逾矩,即谨慎也。也就是,〈〉也。所以,又加心旁而孳乳为“”。《说文解字》:“,谨也。”[66]“谨,慎也。”[67]谨慎,即有所依据,、古今字。以()为母文加上类属标志而孳乳的同族字,其义核为“所依据”,字或从或从。例如:

(1)隐,《说文解字》:“蔽也。从阜,》“神农隐几。阖户昼瞑”[74]、《孟子·公孙丑下》“隐几而卧”[75],“隐”,亦依也。

(2),《广韵·隐韵》:“嶙,山兒(貌)。”[76]谓山山相依叠而隆高之貌。

(3),《广雅·释诂四》:“韫、围、装、包、,裹也。”王念孙疏证:“,亦韫也。……《广韵》云:裹相著(着)。”[77]《玉篇》:“裹也。”[78]裹、韫,亦谓相依附也。

(4)(),《汉语大字典》:“同‘({韵》:“{H1QA93.JPG},依人。,上同。”[80]《汉语大字典》据《广韵》定“”与“”为异体字,是也。实际上,“”也就是恻隐之专字,也就是一些文献中表示“哀也”(《广雅·释诂一》)、“痛也”(《大戴礼记·五帝记》孔广森补注)、“忧也”(《玉篇》心部)的“”的加形孳乳字。“”,就是恻隐;恻隐,就是心依于疾苦之人也。

(5),《说文解字》:“栝也。从木,隐省声。”[81]据徐锴《系传》,栝就是用以正邪曲之木的器具。《荀子·性恶》:“故枸木必将待栝烝矫然后直。”杨倞注:“栝,正曲木之木也。”[82]可见,之言依也,之取义仍在于言木与木相依也。

(6),《尔雅·释宫》:“栋谓之桴。”郭璞注:“屋。”[83]可见,“”即屋栋也。屋栋何以称“”,《释名·释宫室》:“,隐也,所以隐桷也。”[84]“桷”是屋椽,是一种方形的椽子。不难得出结论,“”仍取义于“依”,言是屋椽所依之木也。

(7)稳,《说文解字》新附:“……一曰安也。从禾,隐省。古通用安隐。”[85]段注在“”字下也指出,“稳”是俗字,本字应该是“”。安稳就在于“有所依也”,有所依则安稳。

(8)瘾(),《汉语大词典》据《玉篇》、《广韵》,以为其义为瘾疹,即荨麻疹。并以《医宗金鉴·痘疹心法要诀·瘾疹》:“发必多痒,色则红赤,瘾瘾于皮肤之中,故名曰瘾疹”为证[86]。其实,即使后来的“瘾癖”义,也是指对过去的生活、行为形成了依赖、依靠。

(9)讔,隐语。刘勰《文心雕龙·谐隐》:“讔者,隐也;遯辞以隐义,谲譬以指事也。”范文澜注:“讔,廋辞也。字本作隐。《晋语》五:‘有秦客度辞以朝。’韦昭注:‘廋,隐也。谓以隐伏谲诡之言,问于朝也,东方朔日,非敢诋之,乃与为隐耳。’”[87]

(10),《广雅·释诂二》:“絣也。”[88]《广韵·隐韵》:“,缝衣相著(着)。”[89]也就是《集韵·隐韵》所说的“缝衣相合。”[90]是指经缝合使布麻连属相依也。

(11),据《广雅》、《玉篇》、《广韵》,二字都指车声。王念孙《广雅疏证》在“……,声也”下疏曰:“故车声、雷声、崩声、群行声,皆谓之。”[91]因知其义为嗡声依依,连绵不绝。

这个例子虽然复杂,但是仍不难看出,在“隐、、、()、、、稳、瘾讔、、”诸字中,母文“”是义核,事类符号“阜、山、巾、心、木、禾、言、糸、石、车”等只是标记或标签,是在母文的基础上加类属标志形成的一组同族字。

再证之以出土文献:

4.敬之于警、儆

敬,《说文解字》:“肃也”。[92]即肃而不苟也。如《论语·子路》:“执事敬”,杨伯峻《论语译注》译为“工作严肃认真”[93]是也。因而,当初只用一个敬字,又可表示〈警〉义,也可以表示〈儆戒〉义。例如:

(1)《银雀山汉简释文》0488号:昼敬(〈警〉)夜敬(〈警〉),出入复遮,使士卒皆智(知)其法。[94]

(2)《睡虎地秦墓竹简·内史杂》:善宿卫,闭门辄靡其旁火,慎守唯敬(〈儆〉)。[95]

后来,为使字形上有明显的区别标志,在母文敬字上加相关的类属标志,以事类归属其义,造出了专字警、儆,而其义在母文“敬”也。

5.失之于佚、泆

失,《说文》:“纵也。”[96]纵者,放纵、放逸也。因而当初只用一个失字,又可表示〈佚〉、〈泆〉之义。例如:

(1)《银雀山汉简释文》1325号:先处战地而侍(待)战者失(〈佚〉)。[97]

又银雀山汉简《孙膑兵法》:是以静为动奇,失(〈佚〉)为劳奇。[98]

(2)《睡虎地秦墓竹简·语书》:乡俗淫失(〈泆〉)之民不止,是即法(废)主之明法殴(也)。[99]

后加注相关的类属标志造了专字佚、泆,分别表示(佚)、〈泆〉之义。而佚、泆两字义在母文失(〈佚〉、〈泆〉)。

第二种情况,母文由其具体义引申发展出一种一般的概括意义,可以用来概括表示有关的事物。于是;人们便在此基础上,加上能将母文的概括意义对象化、具体化的类属标志,使母文原来的概括意义具体化。例如:

1.并之于饼、骈、姘等

“并”字,引申而有“相合”之概括义。例如,《汉书·艺文志》:“凡五十五章并为《仓颉篇》”[100],师古注:“并,合也。”[101]因而,以具有此概括义的“并”,言于人则加注类属标志“人”旁而对象化,为“併”字。《说文》:“饼、竝也”[102];以“并”言于骨肉则注“骨”旁而对象化,为“骿”字。《说文解字》:“骿,并胁也。”[103]《左传》僖公二十三年“骈胁”下杜注:“骈胁,合幹。”[104]“骈胁”即骿胁也;以具有“合”的概括意义的并字言于马,则加注“马”旁对象化,为“骈”字,《说文》:“骈,驾二马也”[105];以并言于男女,则加注“女”旁而具体化,为“姘”字,《广韵·青韵》:“男女会合”曰姘[106](按,或曰《广韵》引《仓颉篇》作“男女私合曰姘”,然《青韵》中未见。)

2.成之于宬、盛、诚、、筬、晟、窚、墭及珹、等

《说文解字》:“成,就也。从戊,丁声。”“古文成从午。”[107]但据甲文来看,其字形主要为从戌从口(音围)。“口”(音围),代表城邑;“戌”,表示兵器,有守卫意。两者会意则表示该字的本义为以武力守卫的地方。朱骏声《说文通训定声》鼎部第十七说成“又为城。鲁骏碑阴:渤海高成。河间阜成。”[108](按,《故训汇纂》“成”下123“成通城”条之下,注明此条材料出于《经籍纂诂·庚韵》,误。)此二“成”字,均为〈城〉义,这是“成”表“城”义的一个很好的线索。但朱氏把它当假借看待则不妥。另“成”与“城”在《左传》文公十一年、《左传》昭公八年、《论语·颜渊》、《韩非子·外储说左下》、《韩非子·难三》等文献中互为异文(参《故训汇纂》“成”下125“成作城”条)[109],这也可能是“成”为“城”的古字的残存。后来可能是由于“成”的引申义比较通行的缘故,因而便促使“成”字又加类属标志“土”旁而孳乳出了“城”。从此,在表示城邑意义时,“城”行而“成”废。但一些从“成”的字,由于当初因“成”而得义,所以仍然保留了“成”的古义的一些遗迹,由此我们可以窥测到〈城〉这个词的词义特征。作为“城”必须有两个特点:一是围起来的一个有一定范围的呈环绕状态的封闭区域,二是这个圈起来的区域能聚拢并容纳所属的人、物、组织等。所以,《释名·释宫室》:“城,盛(cheng)也,盛受国都也。”[110]《说文解字》:“城,以盛民也。从土从成,成亦声。”[111](按,“成亦声”反证“成”本义当与“盛民”、“盛受国都”有直接关系,非“就”也。)这就是说,〈城〉这个词可以引申出两个相辅相成的概括义即两个特征:“容纳、承载”和“环绕”。以“成”的这两项概括义为义核,分别加上相关的类属标志,便孳乳出了两组读音相近、意义相通、字形相承的同族字:

(1)含有聚拢容纳、承载(盛cheng)义的“成”族字:宬、盛、诚、、筬、晟、墭等宬,《说文解字》:“屋所容受也。”[112]段注:“宬之言盛也。《广韵》无‘所’字。”[113]《广雅·释器》:“宬,。”王念孙疏证曰:“未详。”[114]《玉篇》“,宬也。”[115]即收藏物品的帐篷之类的器具,可见“宬”释盛物之处所无疑,含有聚拢容纳义。

盛,《说文解字》:“黍稷在器中以祀者也。从皿,成声。”[116]段玉裁曰:“盛者,实于器中之名也。故亦呼器为盛,如《左传》:‘旨酒一盛’。”[117]《玉篇》:“盛,在器也。”[118]《左传》桓公六年:“粢盛丰备”,孔疏:“盛,谓盛于器。”[119]无论是盛物,还是盛物之器,“盛”含有聚拢容纳义。

诚,《说文解字》:“信也。从言,成声。”[120]“信,诚也。从人从言会意。”[121]古文“信”或从二“心”会意。《尔雅·释诂上》:“允、孚……诚……,信也。”邢昺疏:“皆谓诚实不欺也。”[122]《易·乾·文言》:“修辞立其诚”,孔疏:“诚,谓诚实也。”[123]可见,古人所谓“诚”者,谓其言实而不虚也,言中容纳、承载(盛cheng)着事实:言中有心,言中有义,言中有物。

,《广雅·释亲》:“、颈……,项也。”[124]《玉篇》:“颈也。”(125]《广韵·庚韵》、《广韵·清韵》:“,颈也。”[126]“”之颈项义与“成”之承载义有何联系?原来古人虽有“颈在前,项在后”之相对分别,但是一般情况下“、颈、项、领”,甚至“脰”(dou)都可统称颈项(参《汉语大词典》第12册290页)。从“豆”得声之字,多有留止而承载之义,如“豆、梪、逗”等。“侸”字也不例外。侸,树立。《说文解字》:“立也。从人,豆声。读若树。”[127]《玉篇》:“,《说文》作侸,立也。今作树。”舍[128]所以,“”得义于承载(盛cheng)义,因为“”的作用就是承载(盛cheng)头的。

筬,盛物器也。《广韵·清韵》:“筬筐,编具。”[129]编具是指编织而成的筐类器具。《元史·孝友传一·萧道寿》:“萧道寿,京兆兴平人。家贫鬻筬以自给。”[130]

晟(晠),《方言》卷十三:“蕴,晠(晟)也。”钱绎笺疏:“晠(晟)与盛同。”[131]《广韵·劲韵》:“晟,器也。”[132]《集韵·清韵》:“晟,饭匮也。”[133]饭匮即盛物器具。当然,“晟(晠)”还有“明”义,如何理解,有待思索。

窚,《汉语大词典》:“藏书之所。”[134]

墭,《广韵·劲韵》:“堰器。”[135]“塸”与“瓯”同,瓦器也。《玉篇》:“墭盐器。”[136]可见“墭”是一种盛物的器皿。

(2)含有“环绕”义的“成”族孳乳字:珹、等。

城,《广韵·清韵》:“珠类。”[137]《集韵·清韵》:“美珠也。”[138]宝珠一般是圆形物。“珹”之取义可能在于它本身是圆环之物,成串后还是环形之状,而且是环绕于人的肢体佩戴的。

,《汉语大字典》据吴元满《泝原》订为“瞋”的重文[139],是也。瞋,《说文解字》:“张目也。”按,瞋目本为愤怒之状。因愤怒而嗔目则或使眼睛瞪如环铃,或使眼睛大张如侈口器皿。

但是,由于这些同一母文的母文类属字与母文义通,互相之间也义通,所以,当初他们之间还不能严分,每每混用,如“夗”及“苑、婉、眢、宛”等字在古书里多有混用现象。后人由于未注意到它们本同一母文而义通的问题,只把这种现象当作一般的形声字之间、形声字与声符之间的通假现象,因而对这种现象,特别是对后出的所谓“形声字”代所谓“声符”的通假现象很不理解。其实,原因就在这里:同一母文,其义本通。

这种母文类属字,早在甲、金文等出土材料中已经存在了。例如:

3.士之于牡、等

士字,甲文偏旁作“⊥”,全文变作“”。古文字学大多认为它是男性的标志,因而引申其义,可以用来泛指雄性。后来由于“别异”的作用,人们以“士”字为母文,加注类属标志“牛”则为“”(金文作“”,讹士为土,为篆文从牛土声所本),义为公牛;加注“羊、豕、鹿、马”等类属标志,则为“”(《金文编》按:“从马不从牛”[140]),义为公羊、公豕、公鹿、公马。再后来,由于文字发展的“趋同”规律的作用,又并几个字为一个牡字,以该众义。《说文解字》:“牡,畜父也。从牛土声。”[141]已讹“士”为“土”,并以为是形声字。

4.匕之于牝、等

匕字,甲文作“”等形,金文或作“”,为籒文的初文,义为〈妣〉,本指女性。杨树达说:妣“盖初字止作匕,变体象形字也;继加义旁之女为此,象形增义旁字也;最后因匕比音近而字变为妣,则形声字矣。”“匕妣之初义,第为别于雌(引者按:原文作“雄”)牡之称名,初无生死之别。”(《释匕》)[142]故引申其义。可泛指雌性。后来也由于“别异”规律的作用,人们便以匕为母文,用于牛则加类属标志“牛”以对象化母文匕的意义,则为“”字,义为母牛;加注类属标志“羊、豕、犬、虎”等,则为“”(《甲骨文编》按:“或从羊”[143]、“”(《甲骨文编》按:“或从豕”[144])、“”等,义为母羊、母豕、母犬、母虎等。再后来,也由于“趋同”规律的作用,合众字为一牝字,以该众义。但《说文》第十部还保存了一个“麀”字,曰:“牝鹿也。”[145]则是很可贵的材料了。

5.之于、等

甲文有“”字,《说文》作“”,朱骏声《说文通训定声》曰:“一说坎也。”[146]《说文解字》:“坎,陷也。”[147]坎为名词,陷为动词,是坎之用。“”实为“臽”之初文。以“言于人,则加人旁对象化而作“”,即臽(后再加类属标志为陷,),表明此〈陷〉义归属于人;义归属于兽、畜,则分别加类属标志“、鹿、犬”而作“”。此文字之求别求异也;后语言用字趋同,又单用臽字赅众义。

6.网之于等

网字,甲文作“”等形,是捕鱼用具的专名,引申而为一切捕鸟、捕兽等网状用具的共名,所以《玉篇》说:“网,罗罟总名。”[148]后来,以网为母文,加注类属标志“兔”,将义归属于兔则为字(即罝之初文),义为捕兔之网;义归属于雉、虎、豕则加注类属标志“雉、虎、豕”为“”,义为捕雉之网、捕虎之网、捕豕之网。后也由于文字发展中“趋同”规律的作用,又并为一网字以表众义。

这种将母文的意义具体化或外化的造字方法,也影响到了后代,直到形声字出现之后,它仍然起着作用;因而便形成了与上述两类属字相类似的造字情况,即人们熟知的加形字或后起形声字。王筠在《说文释例》卷八中说:“字有不须偏旁而义已足者,则其偏旁为后人递加也。其加偏旁而义遂异者(引者按:指与原字分别表示了特定的意义),是为分别文;……其加偏旁而义仍不异者,是谓累增字。”[149]说的就是这种情况。其实,从发展的观点出发,历时地分层次地剖析这些字,考虑到原字与加偏旁之字的关系,我们认为,它当初也不是有意造的形声字。也是一种母文类属字。这类后出字,其义均在原字,后加之偏旁或为直观字义(对累增字来说)或为归属原字的有关意义于具体事类(对分别文来说)。兹不赘言。

对于上述两类母文加类属标志而外化其义的字,如果我们不以历史的观点看问题,不考察具体字的发展过程,不明母文与母文类属字的血缘关系,仅从现有的六书理论出发,平面地、横向地不分层次地分析问题,则这些字似乎就是形声字;但只要我们作些历史的考察,能注意到母文与母文类属字的关系。则会发现汉字发展到“母文加上事类符号”分化新字的阶段,也不是有意识自觉地造形声字。这样分化出的孳乳字,其意义仍在母文,母文原本就表示着后出孳乳分化字的意义。所加具体的事类符号,只有标志、指示作用,对于表义来说,可有可无。这类字既然从发生学(借用一下这个术语)的角度看不是形声字,那么,应该怎样对待它呢?我们主张把它从传统的六书中划分出来,姑且称之为“母文类化字”或“母文外化字”。研究汉字,就要尊重汉字的客观实际,在尊重汉字的客观实际的基础上,发现几书就是几书,只要合乎实际,可有三书,可有六书,也可有七书、八书。

不过,这种“母文加上事类符号”的字,其母文固然是用以表义的,但其读音正与孳乳分化字的读音相同或相近。所以认读这些分化字之时,往往可以读半边字,这种现象对人们造真正的形声字实在是一大启发。

汉字到产生注音字的阶段,在原字上注音,似乎就是造形声字,其实也不是有意识造形声字。因为这些字或只是给不易认读的字附注了音读标志,使易于认读,或只是给一些易引起误会的专形象形字,附加音读标志,辅助说明该字是读某音之物,以别于类似的专形字。这样的字意义完全是由原字表示的,注音偏旁与字无涉,可有可无。但后来发展的结果,它们在客观上成为形声字。

我们以为上述加类属标志的字不是形声字。同时我们也并不否认真正的形声字的存在,但形声字是后来才有的。因为汉字有个发展的过程。形声的观念、造形声字的意识也有个形成过程。汉字发展到改造假借字的阶段,真正的名副其实的形声字还没有产生。但是,经过母文类属这个阶段,形声字的产生便越来越具备了条件:(1)汉字是记录汉语言的符号系统,语言是读出来的,但它的符号——汉字本身却没有音读标志,认、读起来比较困难。特别是一些抽象的难字或形似的字易认错读错,于是人们便有可能想到设法密切语言和文字的关系,以排除困难了。(2)靠以事类归属母文意义的造字方法产生孳乳字,固然有其优点,可以救本义不具体或本义、引申义、借义难辨之穷。但是,受旧字的限制太多,产生新字也不很易,范围也仅限于同族字,而且仍没有专用的音读标记。所以,在数量方面仍穷于交际,在音读方面仍穷于标记。(3)母文类属字的母文固然是用以表义的,但其读音正与孳乳字的读音相同或相近,故在认读这些孳乳字的时候,往往可以读半边字(母文),这种现象对人们实在是一大启发。(4)人们能想到加类属标志以显示义,当然同样也可能想到在原有字的基础上加上一个常见的较简单的字(汉字往往以第一次所记录的词的音为自己的音)来表示音读的,以济音不明之穷。

这种在原字上注音的字,还不是有意识地造的真正形声字(形声相益),因为,这种字或只是给不易认读的字附注了音读标志,使易于认读。或只是给一些易引起误会的专形象形字(由于所代的物相似,字亦相似难辩)附上音读标志,辅助说明该形的字代表的是念某音之物,以别于类似的专形字(事实上,加注了音读部分,则字在形体上也有别了)。其义完全由原字来表示,注音偏旁加与否,与字义无涉。例如:

(1)字。甲文有作“者,《甲骨文编》在字下按:“不从凡,象形。”[150]但字在甲文中也有作“”者,显然是在象形字上加注了音读偏旁的,字义完全是由“”字来表示的,“”的作用仅是注音,与表义无关,可有可无。因而,这类字还不是形声相益的真正的形声字。真正的形声字的形符和声符是平等相益、相辅相成以表义的,少一不可。形符只能表示一个大共名,不能确定具体的意义;声符在表音的同时,又以其特有的声音规定了形符的具体意义。总之,二者的结合不是简单相加;而是一种能动的、化学反应式的结合。但是,后加音读标记的字则不然,它们的两部分并不平等。表义完全在原字,音读符号只是辅助性的音读标记罢了,不确定表义范围,有时可有可无。

(2)骆(骡)字,甲文作“”,是专形象字,与同类的马等的专形象形字难辨别。于是金文加音读标志“各”作“”(见“骡尊”铭文),但义仍在专形。

(3)鸡字,甲文有作雄鸡张嘴鸣叫状者,无疑是象形字;但也有在象形的鸡字上加注一个“系”字的,两者比较,则“系”显然是后加注的音读符号,与字义无涉。可能是为别于其他同类事物的象形字而加的。

(4)齿字,甲文作“”等,为专形象字。金文已在专形上加音读标志“止”作“”。则义在专形,音读标志不关字义。

值得注意的是,有些专形加音读标志的字,由于有音读部分的辅助作用,便渐渐变专形为泛形了。到这时,则这种字的音读标志的性质便有了变化,渐渐变成了声符,有关字义了。如“”字,当其专形凤变为泛形“鸟”时,这时的“凡”就起作用了。因为到小篆时,“”字去掉“凡”,就成了“鸟”而不是“”了。这时的“凰”字在客观上就是真正的形声字了。 这种在原字上加注与字义无关的音读标志的方法,也影响了后世,因而便也形成了一种与之相类似的情况,即后世说的转注字。此不赘述。

注音字固然不是真正的形声字,但汉字经过注音阶段,产生形声字已是水到渠成了:(1)原字上加音读标记,从主观上讲固然不是造形声字,但这已证明古人对音读问题已有了明确的自觉意识了,已要求汉字本身具有音读标志了。(2)加之看到母文类属字(特别是以借字为母文的类属字)中,母文这半边与整个类属字的读音相同或近,有认读半边之妙用,大受启发。特别是时已有可能看不到母文(借字)的表意作用了,只以为是表音的部分;而字的另一边(类属标志)所代表的事物正是与整个字的意义有某些联系的事物。这样便有可能启发人们创造一种真正的形声字。(3)这些附加的注音标志,原只是有则更好,无亦不伤表义,在这个意义上说,注音标志是可有可无的,这些注音字还不是真正的形声字。但是,这些字既已有注音标志(音读部分)为辅助,与语言相联系而区别同类事物,则物形的刻画已不需像原来那样细致认真——画出逼肖的专形,有些专形便逐渐改为泛形了。如上言的凤字的专形变作了鸟、骡字的专形变成了马等等。到这时这些字的音读标记的作用便起了变化,渐渐成了声符,已有关字义了。这便在客观上已成了形声字。赖音读以别于泛形,音读标志与泛形相益而表义,它再不是可有可无的了。因而,注音字给人们的最大启发是:看到了泛形加音符,既可相辅相成表示特定的义,而且又有音读。这样便有可能启发人们自觉地以形符加声符造形声字了。

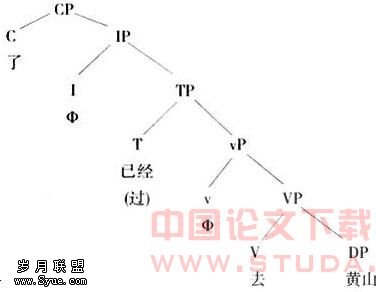

总之,这种种情况表明,古人已发展了原有的注音意识,逐渐具备了造形声字的自觉意识(这是真正的形字产生的前提),于是,真正的形声字便随之产生了。产生的途径大体有两种:一种是一字原有几个相关的意思,靠加若干声符而分化出几个形声字来,分担了原字所载的部分意义。一种是造字的时候,同时取一形符、一声符而造的形声字。二者虽同属形声字,但并不完全相同:前者的声符最初还没有完全取得和原字(意符)平等的地位,不能平起平坐,只有别义的作用。不过,这种字一经产生,它的声符便渐渐不知不觉地取得了和义符平等的地位,它成了这个字不可少的一部分了;而后者则是标准的形声字,形声相益、相辅相成表义,缺一不可:以形符表示一个大共名,别于其他同声之字(所代为同音词),声符以其特定的音确定形符表示的事类中具有该读音的具体事物,以别于同类的其他事物。从字所记录的词的角度来说,是以声符之音联系一个同音词范围,以形符在同音词里确定一个与形符意义有关的特定的词。正像许慎说的那样:“以事为名,取譬相声”、“形声相益”者是也。这时的形声字,不管是哪一种,从造字的主观动机来看,声符本身不是用来表义的,交给它的任务从一开始就是作为表音符号用来表音的,它只有与形符结合了,才相互为用、互相配合记录了一个与形符意义有关、与声符的声音有直接联系的特定的词。

形声字的产生、形成,标志着汉字已经发展到了完全成熟的阶段。利用形声的方法造字,是万能的,既可以救文字数量不足之穷,又可以济音读不明、意义不确之穷。而且,形声字又是能产的,可以根据社会、时代、语言的变化和需求合理而地产生新字。

【】

[1] 许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1963:314.

[2] 许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1963:314.

[3] 王凤阳.汉字学[M].长春:吉林文史出版社,1989:387-414.

[4] 裘锡圭.文字学概要[M].北京:商务印书馆,1988:110-120.

[5] 《续修四库全书》编纂委员会.续修四库全书:一一六四[M].上海:上海古籍出版社,2002:28.

[6] 北京市语言学会.罗常培纪念集[M].北京:商务印书馆,1984:90.

[7] 戴震.戴震集[M].上海:上海古籍出版社,1980:73.

[8] 容庚.金文编[M].北京:中华书局,1985:509.

[9] 郭沫若.卜辞通纂[M].北京:科学出版社,1983:438.

[10] 徐中舒.甲骨文字典[M].成都:四川辞书出版社,1988:39

[11] 容庚.金文编[M].北京:中华书局,1985:350.

[12] 陈初生.金文常用字典[M].西安:陕西人民出版社,1987:555.

[13] 高亨.诗经今注[M].上海:上海古籍出版社,1980:484.

[14] 许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1963:73.

[15] 班固.汉书[M].北京:中华书局,1962:2604.

[16] 郝懿行.尔雅义疏[M].上海:上海古籍出版社,1983:386.

[17] 浙江书局.二十二子[M].上海:上海古籍出版社,1986:346.

[18] 许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1963:166.

[19] 朱熹.诗集注[M].上海:上海古籍出版社,1980:73.

[20] 许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1963:56.

[21] 顾野王.宋本玉篇[M].北京:北京市书店1983:168.

[22] 杨伯峻.论语译注[M].北京:中华书局,1980:70.

[23] 许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1963:258.

[24] 吴九龙.银雀山汉简释文[M].北京:文物出版社,1985:39.

[25] 吴九龙.银雀山汉简释文[M].北京:文物出版社,1985:165.

[26] 睡虎地秦墓竹简整理小组.睡虎地秦墓竹简[M].北京:文物出版社,1978:161.

[27] 睡虎地秦墓竹简整理小组.睡虎地秦墓竹简[M].北京:文物出版社,1978:271-272.

[28] 睡虎地秦墓竹简整理小组.睡虎地秦墓竹简[M].北京:文物出版社,1978:161.

[29] 《续修四库全书》编纂委员会.续修四库全书:二二八[M].上海:上海古籍出版社,2002:140.

[30] 顾实.中国文字学[M].:文海出版社,1970:246.

[31] 中山大学古文字研究室.古文字研究:第四辑[M].北京:中华书局,1980:45.

[32] 杨伯峻.孟子译注[M].北京:中华书局,1960:177.

[33] 杨伯峻.孟子译注[M].北京:中华书局,1960:260-261.

[34] 阮元.十三经注疏[M].北京:中华书局,1980:395.

[35] 阮元.十三经注疏[M].北京:中华书局,1980:550.

[36] 阮元.十三经注疏[M].北京:中华书局,1980:1831.

[37] 阮元.十三经注疏[M].北京:中华书局,1980:1734.

[38] 陆德明.经典释文[M].北京:中华书局,1983:223.

[39] 班固.汉书[M].北京:中华书局,1962:2784.

[40] 班固.汉书[M].北京:中华书局,1962:2785.

[41] 段玉裁.说文解字注[M].上海:上海古籍出版社,1981:105.

[42] 阮元.十三经注疏[M].北京:中华书局,1980:454.

[43] 段玉裁.说文解字注[M].上海:上海古籍出版社,1981:105.

[44] 陆德明.经典释文[M].北京:中华书局,1983:82.

[45] 阮元.十三经注疏[M].北京:中华书局,1980:2060.

[46] 阮元.十三经注疏[M].北京:中华书局,1980:2060.

[47] 吴九龙.银雀山汉简释文[M].北京:文物出版社,1985:8.

[48] 阮元.十三经注疏[M].北京:中华书局,1980:2461.

[49] 陆德明.经典释文[M].北京:中华书局,1983:345.

[50] 浙江书局.二十二子[M].上海:上海古籍出版社,1986:313.

[51] 浙江书局.二十二子[M].上海:上海古籍出版社,1986:313.

[52] 梁启雄.荀子简释[M].北京:中华书局,1983:147.

[53] 阮元.十三经注疏[M].北京:中华书局,1980:2463.

[54] 山西省文物局考古研究所.古文字研究:第十辑[M].北京:中华书局,1983:1-7.

[55] 阮元.十三经注疏[M].北京:中华书局,1980:648.

[56] 阮元.十三经注疏[M].北京:中华书局,1980:648.

[57] 《续修四库全书》编纂委员会.续修四库全书:二二六[M].上海:上海古籍出版社,2002:94.

[58] 高亨·诗经今注[M].上海:上海古籍出版社,1980:133.

[59] 高亨·诗经今注[M].上海:上海古籍出版社,1980:16.

[60] 睡虎地秦墓竹简整理小组.睡虎地秦墓竹简[M].北京:文物出版社,1978:58.

[61] 陈彭年.宋本广韵[M].北京:北京市中国书店,1982:159.

[62] 王先谦.释名疏证补[M].上海:上海古籍出版社,1984:254.

[63] 王力.同源字典[M].北京:商务印书馆,1982:359-360.

[64] 许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1963:84.

[65] 段玉裁.说文解字注[M].上海:上海古籍出版社,1981:160.

[66] 许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1963:218.

[67] 许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1963:52.

[68] 许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1963:305.

[69] 黄寿祺.楚辞全译[M].贵阳:贵州人民出版社,1984:117.

[70] 丁度.集韵[M].上海:上海古籍出版社,1985:545.

[71] 曹寅.全唐诗[M].上海:上海古籍出版社,1986:1748.

[72] 曹础基.庄子浅注[M].北京:中华书局,1982:15.

[73] 陆德明.经典释文[M].北京:中华书局,1983:362.

[74] 曹础基.庄子浅注[M].北京:中华书局,1982:335.

[75] 杨伯峻.孟子译注[M].北京:中华书局,1960:106.

[76] 陈彭年.宋本广韵[M].北京:北京市中国书店,1982:259.

[77] 王念孙.广雅疏证[M].南京:江苏古籍出版社,1984:130.

[78] 顾野王.宋本玉篇[M].北京:北京市中国书店,1983:500.

[79] 徐中舒.汉语大字典:第四卷[M].成都:四川辞书出版社,1988:2365.

[80] 陈彭年.宋本广韵[M].北京:北京市中国书店,1982:377.

[81] 许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1963:123.

[82] 浙江书局.二十二子[M].上海:上海古籍出版社,1986:346.

[83] 郝懿行.尔雅义疏[M].上海:上海古籍出版社,1983:635.

[84] 王先谦.释名疏证补[M].上海:上海古籍出版社,1984:271.

[85] 许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1963:146.

[86] 罗竹风.汉语大词典:8[M].上海:汉语大词典出版社1991:368.

[87] 范文澜.文心雕龙注[M].北京:人民文学出版社,1958:271-278.

[88] 王念孙.广雅疏证[M].南京:江苏古籍出版社,1984:59.

[89] 陈彭年.宋本广韵[M].北京:北京市中国书店,1982:259.

[90] 丁度.集韵[M].上海:上海古籍出版社,1985:358.

[91] 王念孙.广雅疏证[M].南京:江苏古籍出版社,1984:186-187.

[92] 许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1963:188.

[93] 杨伯峻.论语译注[M].北京:中华书局,1980:140.

[94] 吴九龙.银雀山汉简释文[M].北京:文物出版社,1985:39.

[95] 睡虎地秦墓竹简整理小组.睡虎地秦墓竹简[M].北京:文物出版社,1978:108.

[96] 许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1963:254.

[97] 吴九龙.银雀山汉简释文[M].北京:文物出版社,1985:86.

[98] 张震泽.孙膑兵法校理[M].北京:中华书局,1984:194.

[99] 睡虎地秦墓竹简整理小组.睡虎地秦墓竹简[M].北京:文物出版社,1978:15.

[100] 上海古籍出版社,上海书店.二十五史[M].上海:上海古籍出版社,1986:529.

[101] 上海古籍出版社,上海书店.二十五史[M].上海:上海古籍出版社,1986:529.

[102] 许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1963:164.

[103] 许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1963:86.

[104] 阮元.十三经注疏[M].北京:中华书局,1980:1815.

[105] 许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1963:200.

[106] 陈彭年.宋本广韵[M].北京:北京市中国书店,1982:175.

[107] 许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1963:309.

[108] 朱骏声.说文通训定声[M].武汉:武汉市古籍书店,1983:869.

[109] 宗福邦.故训汇纂[M].北京:商务印书馆,2003:841-842.

[110] 王先谦.释名疏证补[M].上海:上海古籍出版社,1984:268.

[111] 许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1963:288.

[112] 许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1963:150.

[113] 段玉裁.说文解字注[M].上海:上海古籍出版社,1981:339.

[114] 王念孙.广雅疏证[M].南京:江苏古籍出版社,1984:229.

[115] 顾野王.宋本玉篇[M].北京:北京市中国书店,1983:499.

[116] 许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1963:104.

[117] 段玉裁.说文解字注[M].上海:上海古籍出版社,1981:211.

[118] 顾野王.宋本玉篇[M].北京:北京市中国书店,1983:301. [119] 阮元.十三经注疏[M].北京:中华书局,1980:1750.

[120] 许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1963:52.

[121] 许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1963:52.

[122] 阮元.十三经注疏[M].北京:中华书局,1980:2569.

[123] 阮元.十三经注疏[M].北京:中华书局,1980:15.

[124] 王念孙.广雅疏证[M].南京:江苏古籍出版社,1984:202.

[125] 顾野王.宋本玉篇[M].北京:北京市中国书店,1983:77.

[126] 陈彭年.宋本广韵[M].北京:北京市中国书店,1982:167-172.

[127] 许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1963:164.

[128] 顾野王.宋本玉篇[M].北京:北京市中国书店,1983:50.

[129] 陈彭年.宋本广韵[M].北京:北京市中国书店,1982:172.

[130] 上海古籍出版社,上海书店.二十五史[M].上海:上海古籍出版社,1986:7748.

[131] 钱绎.方言笺疏[M].上海:上海古籍出版社,1984:763.

[132] 陈彭年.宋本广韵[M].北京:北京市中国书店,1982:411.

[133] 丁度.集韵[M].上海:上海古籍出版社,1985:239.

[134] 罗竹风.汉语大词典:8[M].上海:汉语大词典出版社,1991:442.

[135] 陈彭年.宋本广韵[M].北京:北京市中国书店,1982:411.

[136] 顾野王.宋本玉篇[M].北京:北京市中国书店,1983:32.

[137] 陈彭年.宋本广韵[M].北京:北京市中国书店,1982:172.

[138] 丁度.集韵[M].上海:上海古籍出版社,1985:239.

[139] 徐中舒.汉语大字典:第四卷[M].成都:四川辞书出版社,1988:2485.

[140] 容庚.金文编[M].北京:中华书局,1985:54.

[141] 许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1963:29.

[142] 杨树达.积微居小学树林[M].北京:中华书局,1983:39.

[143] 中国科学院考古研究所.甲骨文编[M].北京:中华书局,1965:34.

[144] 中国科学院考古研究所.甲骨文编[M].北京:中华书局,1965:34.

[145] 许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1963:203.

[146] 朱骏声.说文通训定声[M].武汉:武汉市古籍书店,1983:141.

[147] 许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1963:288.

[148] 顾野王.宋本玉篇[M].北京:北京市中国书店,1983:298.

[149] 王筠.说文释例[M].武汉:武汉市古籍书店,1983:327.

[150] 中国科学院考古研究所.甲骨文编[M].北京:中华书局,1965:188.