当代国外有关模糊语言学的主要研究简评

【内容提要】模糊语言学是六、七十年代开始兴起的一门重要的边缘学科,其研究方法主要依据美国控制论专家Zadeh的模糊集论。本文拟对二十世纪后期国外有关模糊语言学的主要研究作一简评,以期读者对当代国外模糊语言研究的方法及现状有一大致的了解。

【摘 要 题】语言学

【关 键 词】模糊集合/隶属度/模糊度/等级真值

【正 文】

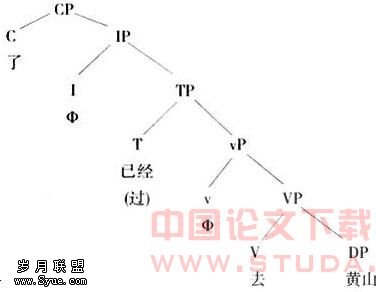

模糊语言学的研究始于20世纪60年代,其研究对象是语言中的模糊现象。模糊语言学把语言学研究与结合起来,是介于自然科学和社会科学之间的交叉学科,它的研究不仅适应自然语言研究的,而且为解决形式语言中的许多难题提供了理论和方法。

模糊语言学的理论基础是美国控制论专家Zadeh(1965)的模糊集合论。模糊集合论的提出改变了人们以往的整个思维方式,其本质是不赞成对事物进行一刀切的做法,承认在两个值之间有无数区间值,有无数隶属度。因此,模糊理论的诞生具有深远的理论意义和现实意义。它不但促进了模糊学自身的发展,而且给数学、逻辑学、心、语言学等一系列学科带来空前的变革。从此,人们在科学研究中不仅注意中心现象或精确想象,而且开始注意边缘现象或模糊现象。模糊语言学就是在这一学术环境中发展起来的一门边缘科学。综观国外语言学者利用模糊理论对语言进行研究的不同方法,我们大致可以从以下几个方面对20世纪后期国外有关模糊语言学的主要研究作一简要回顾。

1. 模糊理论与语言研究

伍铁平(1999)在其《模糊语言学》一书中谈到,早在Zadeh之前就有许多人提出“模糊”这一概念,为什么只有在Zadeh之后研究模糊才发展成一些相对独立的学科,其中包括正在形成的“模糊语言学”?伍铁平认为有两个方面的原因:一是人类的认识有一个逐步进化的过程,二是只有Zadeh才适应科学的要求,将模糊理论形式化、数学化,从而使它能够广泛适用于控制论、系统论、信息论等方面。Zadeh(1965)的模糊集合理论的中心思想是集合的界限不固定,元素属于集合的隶属度除了0,1二值之外,还可以取两值之间的任意实数为值。由此可见,模糊集合理论比较适合定义模糊语言,它对模糊语义的处理比较切合自然语言的实际情况。早在20世纪70年代,美国语言学家G. Lakoff就将模糊理论引入语言研究。他指出,语义界限有一定的模糊性,以“鸟类”为例,知更鸟为典型的鸟类,蝙蝠则不大属于此类。他把鸟类有关成员按其属于“鸟类”的不同程度排列起来,排列的标准以每一成员与“鸟类”典型成员的相似度为衡量尺度,如:

(1)知更鸟

鹰

鸡、鸭、鹅

企鹅、塘鹅

蝙蝠

这个排列比较真实地描述了“鸟类”意义。Lakoff还将等级排列概念由隶属度引至真值制定上。与例1排列相对应的等级真值可由下列表示:

(2) a. 知更鸟属于鸟类 (绝对真)

b. 鹰属于鸟类 (没有a真)

c. 鸡属于鸟类 (没有b真)

d. 企鹅属于鸟类 (没有c真)

e. 蝙蝠属于鸟类 (假,或与真相距甚远)

f. 母牛属于鸟类 (绝对假)(Lakoff 1973,1982)

这个例子只能从自然语言的角度来理解。从生物学的角度来看,a, b, c, d属全真,而e, f属全假,企鹅不是典型的鸟类这一事实,并不使“企鹅属于鸟类”的真值为真的程度降低。

Lakoff(1973)还提出,制定隶属度至少可依据四项标准:定义、主要标准、次要标准和临时特征。前三项标准对隶属度的不同等级的制定有作用,最后一项虽无此功能,但能在一定程度上发挥其作用。Lakoff的结论是:模糊概念逻辑是可以系统地建立起来的,模糊概念本身有其内部结构,在自然语言中,真值是一定程度上的真值,而不是绝对真值。他还指出,代数函数在限制词义的研究中起一定作用,限制词的研究表明形式语义学是自然语言逻辑的正确处理方法,公理理论是不完善的,因为公理方法对模糊概念是无能为力的。

Lakoff的研究方向主要是认知语言学,他曾对模糊集理论运用于语言学抱有很大希望,但他认为模糊集理论用于认知语言学有局限性,因为模糊集理论主要用来处理一些可以度量的语义特征,而很难解决语言认知过程、语境对语言影响等方面的问题。Lakoff这一观点有失偏颇,模糊集理论可以运用于语境影响以及认知语言学的研究,如在度量语义特征的基础上,利用一些必要的语义参数,可以处理若干认知过程和语境影响等问题(张乔1998)。

另一位美国语言学家McCawley(1981)对语言中的模糊性及模糊集理论的运用作了较为详尽的研究,他在《语言学家总想知道但却难以启齿去下问的逻辑》一书中,全面考察了模糊概念在语言学中的应用。在讨论模糊概念时,他的例子是:

(3) a. 胖子都是讨人喜欢的。

b. 有些高个子令人讨厌。

如用模糊集概念解释,公式可为:

(4) a. minx |(胖x, 讨人喜欢x)|

b. maxx|∧(高x, 令人讨厌x)|

McCawley(1981)认为,公式与直觉不太吻合。例如:|Kissinger胖|=0.3,|Kissinger讨人喜欢|=0.2,那么,|(Kissinger胖,Kissinger讨人喜欢)|=0.2,也就是说,例4a的真值不能超过0.2,这看来是不符合直觉的。Kissinger至多不过是例3a的一个反例,但它的存在却使例3a的真值低很多。这里提出的问题是:量化表达式的真值应该和定义域中的各个元素有关。McCawley认为解决问题的一个方法是引进“模糊度”概念。举个例3a的反例,“有一个胖子一点也不讨人喜欢”。对“所有胖子都讨人喜欢”来说,Kissinger作为反例的程度是0.3× 0.1=0.03,即Kissinger对例3a的真值为0.97,这一结果较接近人的感觉(McCawley 1981)。用小数点表示模糊度有很大任意性,带有一定主观性的缺点,但仍有很大的实用价值(伍铁平1999)。

另外,McCawley还讨论了等级真值问题。他指出,用0与1之间的实数来表示真值可以正确处理模糊概念,这些中间值的运用可以避免人为地划出不切实际的界限。例如:“高”表示一个相对性很强的概念,如何形式化表示“x很高”,Zadeh提出,|x很高|=|x高|[2]。McCawley认为Zadeh的公式确认|x很高|≤|x高|是正确的,但它同时也确认一个人既可以“很高”,也可以“高”;一个人可以“不很高”,也可以“不高”,因为1[2]=1,0[2]=0。所以,McCawley用|x很高|=|x′高|,高度(x′)=高度(x)-3″这一公式来表示。由于引入高度这一概念,如果想很高,必须比“高”还要至少高3″。这个任意选择的数字3″可以根据语境的变化而变化(McCawley 1981; Zadeh 1972)。McCawley对语言中的模糊性作了较为详尽的研究,他在这一方面的贡献在国外有较大影响。

2. 自然语言方面

模糊语言学在自然语言方面的研究是以自然语言中的实验数据为基础,从语言学角度探讨模糊语言。这种研究立足于实际语料,通过分析实际数据而得出结论。其代表人物有英国语言学Channell。Channell(1994)的研究兴趣是语言学的实际应用,她在《模糊语言》一书中,考察了如何提供不同形式的模糊方法。她将语用学原理应用于模糊语言,描述模糊语言的不同形式,说明它们的语用价值。Channell的结论基于实际语言材料,而不是纯理论研究。她主要讨论了两种模糊词语:数量模糊,如“大约十个人”,和模糊范畴标志,如“类似电影之类的东西”。在讨论模糊量词时,Channell认为:语言中存在着一些词语,它们的作用是使语义模糊化,如“大约”;而模糊数量语义则是由一个连续的数字域来表现的,如“大约二十”;不同的模糊量化修饰语将控制数字域的制定,如“大约二十”和“二十多”等。同时,Channell还认为,含有精确数字的词语也可能表示模糊语义,比如,“我今天下午两点去你家”,句中的“两点”就可能是一个模糊词语,即“两点左右”,不一定就是两点整,并非两点钟声一响人就到。

在讨论“类似电影之类的东西”这种模糊词语时,Channell把“类似……之类的东西”叫做“标签”。这类“标签”可以促使形成一个模糊范畴,这个范畴的制定与语义和语用有关。某个范畴以典型元素为中心而构成,比如,“电影”就是“类似电影之类的东西”这一模糊范畴的中心成分。她认为语言使用者需要分析语用信息以识别某一模糊范畴。而语用范畴则包括:语境,文章或会话的目的、人们的知识等(Channell 1994)。

Channell认为,研究模糊语言在交际方面的功能有一定理论意义。第一,模糊语言是客观存在;第二,人们使用模糊语言并不感到特别困难,人类的认知能力可以对付模糊概念。Channell的研究方法实用性很强,她利用语言实验的科学方法加强语义研究,弥补了纯理论方法的欠缺,使语义研究的范围扩大。

另外,美国语言学家Prince等(1980)在自然语言研究方面主要关注两种类型的限制词,其调查的方法是通过医生之间的谈话和开会记录收集语言材料。他们最初假设医生们对医学技术问题的交流应该没有问题,但在讨论医德问题时可能会有一定困难,因为他们不具备这方面的正规训练。这一假设最终与事实不符。调查结果表明,即使在谈论技术问题时,医生们的语言也表现出很大程度的不确定性。如,His weight was approximately three point two kilograms,which is essentially what his birth weight Was. 可见,即使讨论医学问题,医生们也用模糊限制词。Prince等称这种限制词为制造模糊的词语。他们认为,限制词用两种截然不同的方法使词语模糊化,一种是语义本身模糊,另一种是说话人和语义之间的模糊,即指说话人对命题真值作出承诺的程度。

Prince等人列出两大类限制词:近似化词和遮掩词。近似化词影响命题内容。影响方式有两种:一是通过“改变限制词”,词语变得非典型,如“很多”中的“很”;二是通过“模糊限制词”,精确词语含有模糊意义,如“大约三十”中的“大约”。遮掩词影响说话人承诺的程度和类型,主要通过以下两种形式表示说话人的不完全性许诺:一是说话人自己的主观判断,如I think;二是说话人自己无直接知识,只是间接地引用别人的判断,如according to his estimates等。他们认为,近似化词将语义本身模糊化,而遮掩词并无这种影响。因此,“燕子是一种鸟”和“我想燕子是一种鸟”的语义真值应该没有太大差别,其不同仅在于后句的说话人对真值不太肯定。由此可见,近似化词与语义研究紧密相关,改变它们所修饰的词语的语义隶属度;而遮掩词则属于语用学研究对象。Prince等人还指出,由于缺乏精确的概念标准,使人们在语言交际中不得不使用模糊词语(Prince et al. 1980)。

从自然语言方面讨论的语言实验资料看,自然语言中的模糊性不容忽视。人们试着用各种方法去描述和解释这种模糊性,以期使之为人类语言交际的完善作出贡献。事实上,模糊语言如同精确语言一样,在人类语言交际中起着十分重要的作用。

3. 形式语言方面

人们通常认为模糊语言学很难形式化。实际上,模糊语言学可以形式化,不过因为它的不确定性,形式化工作需要采用一些特殊的方法罢了。

美国语言学家Black早在1937年就提出一种模糊词语形式化的处理方法,认为模糊性应该用模糊度来表示,这一提法指出了语言的实质性问题。这种方法与Zadeh(1972)的基本一致,两者都认为模糊词语的语义适用界限具有渐变性,不同的是Zadeh用隶属度的形式对模糊性给予数量化的描述,而不是Black(1963)所用的模糊度。Black的提法大大早于Zadeh(1972)的模糊集理论,为后来的模糊性研究奠定了基础。

Wachtel对近似值的处理方法则是规定一个以恰当的约数为中心的区域。在该区域中的元素均在一定程度上属于典型元素,即指定的约数。如果典型元素一边的n与位于典型元素另一边的m离典型元素距离相等,它们的隶属度相同。比如在含有“大约”的近似值式里,近似值区间的长短是由一个从C(语境的集合)到F(约数函数的集合)的函数来决定的(Wachtel 1980)。如“小王大约有三十个同学”的真值相对于语境c可为真,且仅当30在c中是小王的同学人数的适当约数,这也就是说小王的同学的数目是“‘大约’(30,c)”的元素之一(张乔1998)。Wachtel在进行形式处理时把语境作为考虑的因素之一,其研究成果表明语境确实对模糊语义的理解有较大的影响。荷兰学者Hrmann(1982)曾说过,如人们会认为“几座山”(a few mountains)是指4-5座山,而“少许面包屑”(a few crumbs)却指8粒面包屑。Wachtel的形式处理主要以典型论为理论基础,但他没有提供对隶属度和等级真值的处理方法,因此,该方法在处理模糊语义方面有一定的局限性。

广义量词理论虽然与模糊集理论不尽相同,但它是模糊量词形式化处理的理论根据之一。Mostowski于1957年提出“广义量词”这一概念,当时影响不大。美国语言学家Montague的研究改变了这一局面,他的理论以其1974年的代表作《普通量化的妥善处理》(The Proper Treatment of Quantification in Ordinary English)为核心,以传统的形式为量词(如all, some, any)形式化处理做出很大贡献,证明了语言包括其中的量词可以得到完善的形式化处理。Barwise和Cooper(1981)在此基础上,提出了颇具影响的广义量词理论。

广义量词理论主要研究名词与量词的关系,其特点着重于表现自然语言中量词的语义特征,它处理的量词范围比较广泛,不但处理逻辑量词,如all, no等,也处理模糊量词,如most, many等。广义量词理论采用主谓分析法,将量词看作一种集合与集合之间的二元关系。广义量词理论提出守恒性、外延性、数量性、变异性等四大语义普遍特征。守恒性是指自然语言中的每个量词都是守恒的;量词具有外延性,其定义域的外延对量词的解释无影响(如果命题“所有学生都离开了”为真,那么尽管在定义域中再加入或拿出与此命题无关的元素,如苹果,这个命题真值仍然为真);数量性说明的是量词的解释只同有关集合中元素的数目相关,而同元素本身无关;变异性则说明在某个模型中当更多的元素加入其定义域时,可能会有不被量词所影响的集合存在。广义量词可由这四种语义普遍特征来定义,这其中,守恒性适用范围最广,有效性最强。另外,模糊量词也具有这四种语义普遍特征(Mostowski 1957; Montague 1974; Barwise and Cooper 1981; Van Benthem 1984; Keenan and Stavi 1986; Westerstahl 1989; Cann 1993)。

广义量词理论也有一定的局限性。虽然广义量词理论成功地概括了广义量词的语义普遍特征,但它是以非真即假的真值原则为前提,也就是说,一个命题必定是真或是假,无中间值存在。因此,广义量词理论不能表现模糊量化命题在一定程度上真或假的特征(张乔1998)。任何带有模糊量词的命题自然会有一定的模糊性。广义量词理论的提出受到在特定语境中解释广义量词这一条件的限制,但在特定语境中模糊量化的真值仍然是模糊的,所以在处理模糊性真值方面,模糊集合理论较为有效。如“不少学生是从上海来的”,到底多少才算“不少”,“学生”和“不少”之间的交集应有多少元素本命题才算真?广义量词理论没有提供处理这种模糊性真值的方法。

4. 认知方面

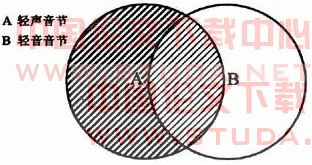

模糊集是将二值逻辑广义化。典型集论与模糊集论在某些方面相近,均对自然语言中的模糊现象提供表达方式。典型集论以集合中典型与非典型之间的关系形式来说明模糊性,从认知的角度来研究模糊性。人们根据某元素对典型的相似程度来排列有关词项。比如,当需要定出“大约三十个学生”的语义范畴时,一般要先定出哪一个或哪一些元素是典型成分,然后再根据该典型定出这一集合所能包括的其他元素。如果设“三十”为典型,那么“二十九”,“三十一”等比较靠近“三十”的数字可排列在先。可见,一个非典型离典型越近,它的隶属度程度就越高(Rosch 1978; Chierchia and McConnel-Ginet 1990)。典型在一个模糊集中起着标准典范的作用,它对语义范畴的制定有很大影响。虽然典型集论和模糊集论相互并不矛盾,但所采取的方法不同。模糊集论主要用形式语言来表示模糊性,而典型集论则用非数值形式来表现模糊性,前者强调隶属度的连续性,后者则强调典型的代表性。

英国爱丁堡大学Williamson(1996)在《模糊性》(Vagueness)一书中也是从认知学角度对模糊性进行研究。Williamson主张,模糊性是一种认知现象,一种人类对客观世界还缺乏彻底了解的现象。在其著作中,他讨论了遗留下来的一个问题,即“堆”理论,认为现实生活中确实存在一粒沙子,如果把它从一堆沙里取走,那么沙堆将不再是“沙堆”了。问题是目前人类还不知道哪一粒沙子这么至关重要。这种观点远远超出模糊性的研究。William son主张的核心是人类知识的局限性,人们往往又不易察觉到自己知识的局限性,元语言中的模糊性是由人类有限的知识造成的。他提倡的理论是唯实主义,认为人类对现实世界概念界限的认识有限。他肯定经典逻辑和经典语义学对模糊性研究是适用的。

Williamson指出,不能准确判断某人是否“聪明”,是因为我们不能统一大家的见解,无法断定他是聪明还是不聪明。除此之外,用来给“模糊”下定义的语言也并不精确,当然这属于更高层次的模糊,Williamson称之为“元语言”级的模糊。这种元语言的模糊目前还没有什么有说服力的理论可以处理它,而这种元语言也常被误认为一种精确语言。经典逻辑常被认为对模糊语言行不通,但人们又总想将其用于元语言之中。因此,Williamson认为模糊性是一个认识问题,经典逻辑或语义学不能处理模糊性是一种误解。一个命题的真值不能确定,是因为人们无法知道他的真值是真还是假。他认为,认识上的模糊是对自然语言模糊的最好解释,所有非传统方法,包括模糊逻辑都不能很好地处理模糊性。一个词的内涵是人所共知的,但其外延却无一定论。比如,“大约二十”,它的内涵可为“近似二十的一个数字区间”,但到底哪些数组成这个数字区间,即它的外延,却是一个难以回答的问题。

Williamson认为经典逻辑要保留,二值原则不能丢弃,这一论点值得商榷。张乔(1998)在《模糊语义学》中曾指出,Williamson以人类认识有限为由,肯定二值原则的实用性是不可行的。因为人们的认识有限会造成模糊性,但模糊性不能用二值原则和经典逻辑来解释和处理。不过,他的认识和知识不完善造成模糊性的看法是有道理的,只是这并非唯一的原因。人与人之间的差异,语言和思维推理之间的关系,语境不同等都与模糊性有一定关系。

5. 语用方面

澳大利亚语言学家Burns(1991)着重从语用角度探索人类语言和概念中的模糊性。她考察了连锁推理悖论造成家困惑的原因,评述了一些试图解决问题的理论,就语言性质的有关争论提出了自己的观点。她认为,语言中固有的模糊性有据可循,其研究对概念问题、语言模糊性和心理现象的关系等问题的探索均有一定启发。

连锁推理悖论的形式之一为:一粒麦子构不成一堆,对于任何一个数字n来说,如果n粒麦子形不成堆的话,那么n+1粒麦子也形不成堆,因此,任意多的麦粒也形不成堆(伍铁平1999)。Burns的结论是连锁悖论不是一个不可解释的谬论,它们与经典推理和语义理论的原则不相违。连锁悖论推理假定一系列按其具有某谓词特征的程度所排列的元素,这个系列的一头明确,另一头不明确。在这两端之间的变化是渐变而不是突变。Burns认为,连锁悖论的这种假定不成立,因为这种系列会有两种不协调的特点:必须显示的连续性和元素之间必须具有非过渡式的难辨性。如果没有这种非过渡式的难辨性,一个系列不可能一端明确,一端不明确。一般解决这种谬论的方法是宣布它不成立,但这势必要否定归纳步骤,这样也就要否认谓词的模糊性,即否认谓词缺乏确切的适用边界这一观点,但事实证明谓词确有模糊性。Williamson认为,人们可以从两方面来解释逻辑谬论不成立:归纳程序对某种系列有效,但这种系列并不存在,或归纳程序对实际存在的,在相关方面显示变异性的系列无效。这两种结论并无多大区别,只是第一个原因似乎更清楚一些,因为它找出了连锁悖论推理的毛病所在(Burns 1991)。

Williamson还解释说,如果认为词语外延的界限具有难以察觉的渐变性,那么从总体看,每个系列中的某一元素具有某个谓词的特征,而紧接着它的另一个元素却不具备这种特征的说法是不成立的。她认为Lewis(1981)的语用观点很有说服力。Lewis提出模糊语言和非模糊语言的区别在于语言和语言使用者的关系,而不是语言和客观世界的关系。人们通常可以准确地进行语言表达,有时表达遇到一些困难,人们也不会在意。Burns(1991)认为,这种语用观点比纯粹语义观点更合理。光从语义角度是不能全面解释模糊语言的,语用因素必须考虑。在Burns看来,模糊性不能像模糊逻辑所提倡的那样用平均的方法去解决,而应被解释为语用上的变异性。

Burns的这些观点无疑给语言模糊性的研究提供了新的方法。由此可见,任何理论都不可能告诉我们模糊词语的精确界限应该怎么划,如果这可以做到的话,那自然语言中的词语界限的模糊现象就会消失。

Wallsten和Budescu(1990)则研究怎样在具体语境中将表示可能性的词义的模糊性妥善表现出来。他们的研究对象是个人对模糊语义的理解,所采用的方法与模糊集论相似,即用0与1之间的实数来表示隶属度。他们以其语言调查结果说明,利用隶属度来表示类似toss up(输赢参半),impossible(不大可能)和doubtful(不能确定)这类词语比较有效。他们的实验所得出的支持模糊理论中的隶属度方法的数据和结论较有说服力。他们通过实验得出一个重要结论:可能性词语的解释与语用有关,上下文等诸多因素会影响到某一词语的意义理解。另外,对可能性词语的理解和运用方面的研究应在个人这一层次上进行。他们的研究成果为隶属度函数用来解释模糊语义奠定了实践基础。

Moxey等人(1993)主要从语用和心理的角度探讨了模糊量词的问题。他们的研究目标是人们如何理解和运用自然语言中的量词。他们做一个实验,调查类似many之类的量词。实验中设有三种语境,测验了十个量词。实验结果表明,人们对某个量词的期望越高,它所得到的值也就越高。因此,人们对词语意义的先前预料在解释这一词语的意义时十分重要。他们的另一个实验是在不同层次上观察人们对模糊量词的语义理解。第一层为句义,第二层为说者意义,表示说话人对某一量词的数值推理,第三层为听者意义,即说者对听者的先前预料的推测。实验结果显示不同量词在第二、三层次上得到的值有所不同,且同一量词的值在三个层次上也有所不同。如quite a few,在第二、三层上的值比第一层要低,而not many的值在第二层次上高。可见,自然语言中量词的语义理解与人们对它们的先前预料有关。

以上是20世纪后期国外语言学者就语言的模糊性,尤其是语义的模糊性所作的一些研究的概况。在这些研究工作中,大家一致同意的观点是语言中存在模糊性,但在研究方法上以及所依据的理论各有不同。他们分别从语言、逻辑、认知、语用等不同方面对语言的模糊性进行研究,使模糊语言学这门新兴学科从一开始就呈现出百家争鸣的繁荣景象。我国语言学者对模糊语言学的研究始于二十世纪八十年代初,其研究成果同样可观。以伍铁平《模糊语言学》为代表作的研究成果为我国模糊语言学研究奠定了基础(吴世雄、陈维振2000)。由于模糊语言学的起步较晚,还有不少理论和方法问题有待于解决,但模糊语言学的研究已经引起越来越多的语言学家的关注与参与,这将有利于完善模糊语言学的研究理论,采取更加有效的研究方法,对语言的模糊性进行更深层次的研究。

【】

[1]Barwise, J. and R. Cooper. 1981. Generalized quantifiers and natural language. Linguistics and Philosophy 4: 159-219.

[2]Black, M. 1963. Reasoning with loose concepts. Dialogue 2: 1-12.

[3]Burns, L. C. 1991. Vagueness: An Investigation into Natural Languages and the Sorites Paradox. Dordrecht: Kluwer Academic.

[4]Cann, R. 1993. Formal Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.

[5]Channell, J. 1994. Vague Language. Oxford: Oxford University Press.

[6]Chierchia, G. and S. McConnell-Ginet. 1990. Meaning and Grammar: An Introduction to Semantics. Cam bridge, MA: The MIT Press.

[7]Hrmann, H. 1982. Hidden determinants of understanding. In Le Ny and W. Kintsch, eds. , Language and Comprehension. Amsterdam: North-Holland. Pp. 87-106.

[8]Keenan, E. L. and J. Stavi. 1986. A semantic characterization of natural language determiners. Linguistics and Philosophy 9: 253-326.

[9]Lakoff, G. 1973. Hedges: A study in meaning criteria and the logic of fuzzy concepts. Journal of Philosophical Logic 2: 458-508.

[10]Lewis, D. 1981. Index, context and content. In Stig Kanger and Sven Ohman, eds. , Philosophy and Grammar. Boston: D. Reidel. Pp. 79-101.

[11]McCawley, J. D. 1981. Everything that Linguists Have Always Wanted to Know about Logic but Were Ashamed to Ask. Oxford: Basil Blackwell.

[12]Montague, R. 1974. The proper treatment of quantification in ordinary English. In R. H. Thomason, ed. , Formal Philosophy: Selected Papers of Richard Montague. New Haven: Yale University Press. Pp. 247-70.

[13]Mostowski, A. 1957. On a generalization of quantifiers. Fundamental Mathematics 44: 12-36.

[14]Moxey, L. M. and A. J. Sanford. 1993. Communicating Quantities: A Psychological Perspective. Hove, UK. : Lawrence Erlbaum.

[15]Prince, E. F. , J. Frader and C. Bosk. 1980. On hedging in physician-physician discourse. AAAL Symposium on Applied Linguistics in Medicine, San Antonio, T. X.

[16]Rosch, E. 1978. Cognition and Categorisation. New York: Lawrence Erlbaum.

[17]Van Benthem, J. 1984. Questions about quantifiers. Journal of Symbolic Logic 49: 443-66.

[18]Wachtel, T. 1980. Pragmatic approximations. Journal of Pragmatics 4: 201-11.

[19]Wallsten, T. S. and D. V. Budescu. 1990. Comment. Statistical Science 5: 23-6.

[20]Westerstahl, D. 1989. Quantifiers in Formal and natural language. In D. Gabbay and F. Guenthner, eds. , Handbook of Philosophical Logic 4: 1-131.

[21]Williamson, T. 1996. Vagueness. London: Routledge.

[22]Zadeh, L. A. 1965. Fuzzy sets. Information and Control 8: 338-53.

[23]--. 1972. A Fuzzy-set-theoretic interpretation of Hedges. Journal of Cybernetics 2: 4-34.

[24]廖东平译,1982,模糊限制词和语义标准。《国外语言学》第2期,22-7页。

[25]吴世雄、陈维振,2000,模糊语言学的理论研究述评。《福建师范大学学报》(哲学社会版)第2期,76-80页。

[26]伍铁平,1999,《模糊语言学》上海:上海外语出版社。

[27]张乔,1998,《模糊语义学》北京:中国社会科学出版社。