“书同文”的标准刍议

实现华语文化交际圈的汉字“书同文”,需要研究的问题很多,下面主要谈谈“书同文”的标准以及相关的问题。

1关于汉字“书同”的标准

汉字的书同标准,大体应分为:⑴字量标准;⑵字体标准;⑶字形标准;⑷字序标准;⑸字音标准;⑹字义标准等方面。下面谈谈制定这些标准时可能遇到的各种相关问题。

1.1字量标准问题

字量的标准问题,主要包括:常用字量、通用字量、汉字总量和专用字量等。

字量问题虽然工作量巨大,但可以采用机进行计量统计和计算,人为的争议也比较少。目前大陆方面已经对“常用字量”、“通用字量”等进行了统计和研究,制定了《汉语常用字表》(收3500字)和《现代汉语通用字表》(收7000字),基本解决了用字和印刷用字的数量问题。方面也对教育用字进行了研究,制定了《常用国字标准字体表》(收4808字)和《国字标准字体楷书母稿》(收11151字)等。另外,韩国和日本也研制了各自的常用汉字表。目前韩国的常用汉字是1800字,日本的常用汉字是1945字。(孙维张,1994)目前急需解决的是两岸统一的常用字表和通用字表,然后再考虑与韩国和日本的统一用字问题。现在已经装入WINDOWS视窗的20902字的GBK大字库,显然是太臃肿了。

汉字总量的研究也取得了一些成果,如字典编写方面,《汉语大字典》(1990)收54678字,《中华字海》(1994)收85568字,这是到目前为止,收字最多的两部字典。但其中到底含有多少异体字,除去异体字后,实际的汉字总量是多少等,仍需要继续研究。

目前两岸都未能完善解决的是各种专用字量,如姓名专用字、地名专用字、方言专用字、行业专用字、翻译专用字等。

1.2字形标准问题

鉴于目前两岸对立的现实,为了消除政治对“书同文”的影响,在汉字繁简问题上,我们认为,不要人为强化繁简之间的对立,不要进行谁一定取代谁的无休止争论。这样做只能伤了大家的和气,是不能取得好的结果的。我们应该树立一种观念,即:汉字的繁体字形和简体字形,都是汉字过程中形成的性字形,并没有你死我活的利害冲突。要论优缺点,哪种字形都不可能是完美无缺或一无是处的。繁体字形和简体字形都需要进行整理和改造,如对其异体的整理和对不合理、美观字形的改造等。喜欢用繁体字形的人们,不要反对别人喜欢用简体字形;喜欢用简体字形的人们,也不要反对别人喜欢用繁体字形。

从学理上说,繁体字形与简体字形之争,牵扯到正体字形的确立原则问题。内地确立正体字形,以从俗、从众为原则,故多把简体字形作为正体;台湾偏重历史传统,故多把繁体字形作为正体。这一点在两岸各自的异体字整理表中就有所体现。因此,统一整理异体字的标准,应成为确立标准字体的首要任务。为避免分歧,在整理异体字时,不妨把有繁、简两形区别的字,都分别确立繁、简两种正体,并尽量使其一一对应。这样就为两岸制定不同的文字政策,留有了余地。在历史上,秦代曾出现过官方以小篆为正体字形,民间则大多使用隶书字形的情形。我们今天为什么不可以允许官方和民间在用字上有一定差别呢?譬如,内地官方可以简化字为正体,民间则繁简由之;台湾官方可以繁体字为正体,民间也繁简由之。

实现“书同文”可以分两步走:第一步,即现阶段,先要求书同“字”,而不要求书同“形”;第二步,待条件成熟后,再讨论书同“形”乃至完全实现“书同文”的问题。也就是说,目前的“书同文”,并不是要求只书写统一的简体字形或统一的繁体字形,而是应要求既书写统一的简体,也书写统一的繁体。因此,现在我们要做的工作,应是尽快制定出统一的简体字形标准和繁体字形标准,而不是进行或简或繁的无休止争论。就是说,“书同文”的字形标准应该有繁、简两套,以供各方各取所需。傅永和先生编的《规范汉字综合表》的体例,可供我们。

1.3字体标准问题

字体是汉字体系在某一范畴中所具有的共同的字形体式。从历时范畴上看,汉字曾发展出甲骨文、金文、大篆、六国古文、小篆、隶书、楷书等多种字体;从共时范畴上看,在某种历时性字体中,往往还包括正规体、草写体,以及欧、柳、颜、赵等个人风格性字体等;印刷术出现以后,还出现了手写体和印刷体等。某个汉字字形,在什么情况下应使用什么字体,而不应该使用什么字体,就属于字体标准的规范问题。

当前,与字体标准有关的主要是新、旧字形问题。内地实行汉字改革以后,对简化字和繁体字的字形都进行了改进,推出了以《印刷通用汉字字形表》(1965)为标准的新形字体,俗称“人民体”。而台湾和港澳则基本上仍沿用老式的旧字体。我们要确定“书同文”的印刷体标准,就必然要考虑使用新字体还是旧字体的问题。到底哪种字体好,恐怕也要做深入研究和讨论,才能取得一致意见。

另外,宋体、楷体等各种印刷体之间,也存在字形差异问题,如宋体的“心”和楷体的“心”等。我们在确定印刷体的标准时,不能只考虑宋体的字形标准,而应将各种字体的字形标准都考虑在内,要制定一整套变形规则,如笔画变形规则、部件变形规则等,以使构形规则化,让人们觉得有章可循,否则,即使搞出了标准印刷体,也难以推行。

1.4字序标准问题

字序问题包括两个方面:⑴个体汉字内部的笔画和部位顺序;⑵汉字系统内部个体汉字间的排列顺序。相对来说,前者比较容易统一,而后者则仍未找到理想的标准。汉语的字典、词典,查检起来特别麻烦,就是因为我们尚未找到理想的字序标准。“书同文”标准字的排序,可以在继续沿用传统排序法的基础上,适当推出部分新排序法,如与计算机输入码一致的编码排序法等。

1.5字音标准问题

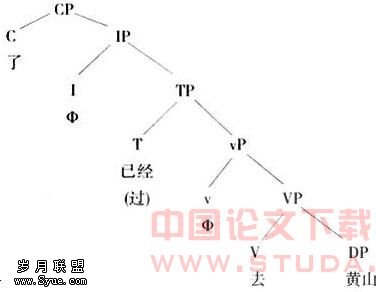

从表面上看,字音标准问题似乎与“书同文”关系不大,实际上并非如此。首先,“语同语”是“书同文”的基础和前提,如果不实现“语同语”,也就无法实现“书同文”。就拼音文字而言,这是不难理解的,因为发音不同写法也就不同。汉字似乎特殊一些,因为它具有超方言的特点,但实际上其“超方言性”也是以各方言间的有对应的方面为基础和前提的,在各方言间非对应的方面,其“超方言性”就不存在了。如广东话写作“无的弹”(mu?di tan),是“好得没的说”的意思,这在北方人看来,简直是不可思议的。其次,作为“书同文”标准的个体汉字,都需要注上标准的读音,语音标准不确定,就无法给标准字注音。

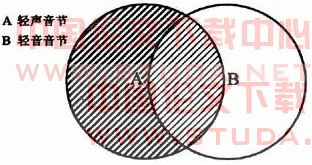

不管是内地的“普通话”还是台湾的“国语”,都选取北京语音作为标准音,在大的方面为“语同语”和“书同文”奠定了基础。但就个体汉字的具体读音看,仍然存在很大差异,如两岸的“审音表”就不完全相同。在这方面,周有光先生提出的“是否改弦易辙,索性走‘方言普通话’的道路”的问题,孔宪忠、胡百华等先生所提出的“音混症”问题等,是很值得我们深思的。应该引起我们关注的是,普通话或国语的正音标准规定得太严,连北京人、某些推普者以及国家领导人等,都不能做到完全符合标准,是否妥当?规范和统一,是否一定意味着“整齐划一”?允许某些字的异读音的存在就不规范了吗?在标准语读音中,是否一定要突出强化“轻声、儿化、变调”等多数人难以把握的现象?我们是否过分强化了各方言特别是各北方方言之间的差异呢?这些过去被忽略了的“反思性”问题,是否到了应该加以认真考虑的时候了呢?

语音标准与其他标准一样,都存在一个刚性与柔性的矛盾问题。过去我们过分强调其刚性的一面,教训是深刻的,如《异读词审音表》难以深人群众,群众对学习普通话望而生畏、信心不足,连播音员都经常读错字音等。作为一种标准语而让大多数国人觉得可望而不可即,的确是令人伤心的。如果适当强调一下语音标准的柔性,在经过深入研究的基础上,默许某些音混现象的存在,使一字多读的范围适当放宽,让多数国人感觉到自己离普通话不太遥远,也许是加快推普进度的值得探索的道路。

1.6字义标准问题

要确立标准的印刷体字形,还必须配备一套字典,将标准字的字义确定下来,否则,在不同方言区、不同人笔下,同一个字有不同用法和意义,也就不能达到真正意义上的“书同文”。因此,字义问题也是确立标准字时必须认真考虑的重要因素。两岸虽然都有各自的几部权威性辞典,但用作“书同文”的标准恐怕都不太理想。若要编一部“书同文”辞典,势必牵扯到更多的问题,需要做很多事情。

2关于“书同文”的“文”

关于“书同文”的“文”,是否专指汉字呢?我们认为是不能专指汉字的。汉字作为汉语的主要书写工具,不能排除在“文”的行列,并且应当给以首要地位,这是毫无疑问的。但是书写汉语的符号体系并不仅仅是汉字一种,汉语拼音字母、数字、标点符号等,也都是书写汉语的符号体系,并且同样存在能否“书同文”的问题。就是说,在强调汉字“书同文”非常重要的同时,我们也不能忽略了汉语拼音、数字和标点符号等的“书同文”问题。汉字的“书同”问题要研究,汉语拼音等其他符号体系的“书同”问题也要研究。下面着重谈谈汉语拼音的“书同”问题。

汉字在表记汉语的意义方面,具有得天独厚的优势,但在表记汉语的语音方面却往往力不从心,如记写拟声词、音义外来词时的蹩脚表现等,是人所共知的事实,因此,充分发挥汉语拼音的辅助作用,强化汉语拼音的副文字地位,既是汉语的要求,也是对汉字功能的完善性补充,是非常必要的。正如胡百华先生所说,“汉字的发展要有所突破,必须要能兼容纯粹表音、即能配合汉字共同使用的‘音符’;这样汉语人才有机会去习惯并能娴熟地运用普通话的声母、韵母以及可采用的全部音节;换句话说,汉文字必须拥有客观表音的各式符号,也就是大家渔具齐备,便不用靠‘浑水摸鱼’过日子了。”(胡百华,1999)目前,要实现汉语拼音系统的“书同文”,需要解决好以下两个问题。

2.1“拼音方案”的标准问题

鉴于内地的“拼音方案”的 “国际标准”地位已经得到国际上的普遍承认,已经决定从1999年9月份开始,推行经过改进的内陆拼音方案。这对于汉语拼音的“书同文”来说,自然是一件好事,它标志着两岸“拼音方案“的标准问题已基本解决。尽管如此,由于“拼音方案”仍然不是拼音文字,而且无法成为拼音文字,因而如何找到一种更接近拼音文字的“拼音方案”,仍需要继续研究。

当然,其他思路也是可以考虑的,如采用“注音字母”或“国际音标”等。“注音字母”比“罗马字母”(即用罗马字母书写的国际音标或汉语拼音)更接近汉字,对保持文面的美观一致有好处,但却与国际文字相去甚远,不利于国际流通;“罗马字母”虽然便于国际流通,但却与汉字格格不入,若大比率使用(如音译外来词、拟声词的汉拼化等),很容易造成文面上的参差不齐,影响版面的美观性。

2.2“拼音方案”的应用范围问题

在确定了标准的“拼音方案”后,还应界定“拼音方案”的应用范围。我们认为,借确立“书同文”标准之际,适当扩大“拼音方案”的作用,如拼写音译外来词和拟声词等,并以“书同文”标准的形式肯定下来,不仅是很有意义的,而且是完全可行的。

随着文化等外族文化的渗透,汉语中外文符号逐渐增多起来,人们对读写外文字母已经习以为常,甚至有些播音员也经常把“汉语拼音”当作字母来读,这种语言渗透现象,是不能不引起我们的高度重视的。如果我们确定了用“汉语拼音”书写外来词汇的原则,让大家有所遵循的话,就可遏止这种汉语书写外语化的潮流,并最终实现外来词汇汉语化的目标。

另外,随着国际学术交流的日益频繁,音译外来术语的大量涌进,一种术语多种译法的问题显得非常突出,大大影响了学术交流的效率。例如同一个语言学家Geoffrey Leech,在汉语中则有“里奇”、“利奇”两种译名;同一个社会学家Durkheim, Emile,在汉语中则成了“涂尔干·埃米尔”,“迪尔克姆”、“ 迪尔凯姆”、“杜尔克姆”、“杜尔凯姆”等5个人;同是瑞典人,同姓Bergman,化学家T. O. Bergman按译名规范译为“伯格曼”,作家H.F.E. Bergman,却因要按习惯译成“贝里曼”。(陆嘉琦:1998)这些现象都与汉字的示音能力低下有关。如果用拼音书写外来词语,就能避免“同音异字”的问题,如果同时也解决了汉语拼音字母同国际音标的对应问题,“同名译异”的问题也就可以解决了。在这方面,刘涌泉先生等做了不少研究工作,我们可在此基础上,继续研究好其必要性、可行性等问题,为音译外来词语汉拼化的最终实现做好理论准备。

如果说用“汉语拼音”书写音译外来词语有利于对外学术交流的话,那么用汉语“拼音书写”拟声词,主要是为了改变拟声词书写混乱的局面。如“哐啷”、“桄榔”,“汲汲呱呱”、“嘀嘀咕咕”,“叽叽嚓嚓”、“唧唧喳喳”、“叽叽喳喳”等,同一声音不同书写的情况大量存在。如果用“汉语拼音”书写拟声词,不仅可以解决书写混乱问题,而且可以省去记忆那些专用来书写拟声词的汉字,如“叽”等。从汉语信息化处理的角度说,将拟声词拼音化,对分词处理将大有好处。当然如果将所有虚词都拼音化,则会更有利于汉语的信息化处理。由于拟声词根本没有任何意义,是纯粹的声音符号,又基本不存在拼不出的音节,因此,也许比音译外来词更容易实现其书写形式的汉拼化。鲁迅先生的文章中就经常使用拼音字母书写拟声词。尽管如此,能否全部推开,能否带来某些意外的麻烦等,仍需要认真研究。

3结语

综上所述,就建立“书同文”的标准来说,上述诸问题不仅都是需要首先予以解决的,而且都是必须经过认真研究、广泛讨论才能得出答案的,因此,本文只是从总体上把问题提了出来,并未作展开性论述,况且,这些问题间的联系比较紧密,在解决某问题时,必然也涉及到其他问题,所以,由大家在统一思想的基础上,分头来做比较合适,只靠少数人的力量恐怕是办不到的。

周有光《向信息化时代迈进》(《语文化论丛》第2辑,14-19,语文出版社,1996

刘涌泉《语言规划和中文信息处理》(《语文现代化论丛》第2辑,语文出版社,1996)

孔宪忠《五骂祖宗:可怜的汉语语音》(《语文建设通讯》第56期,16-24,1998.7)

罗维明《关于汉字异读的几个问题》(《语文建设通讯》第57期,58-60,1998.10)

姚德怀《“规范普通话”与“大众普通话”》(《语文建设通讯》第57期,58-60,1998.10)

陆嘉琦《关于外国人名、地名翻译的思考》(《语文建设通讯》第58期,35-38,1998.12)

周有光《关于“大众普通话”问题》(《语文建设通讯》第59期,1-4,1999.4)

胡百华《普通话“音混症”初探》(《语文建设通讯》第59期,6-11,1999.4)