地理语言学和衡山南岳350个村子高密度的方言地理研究

1.地理语言学和语言学

地理语言学和历史语言学是分别首先从空间和时间两个角度对语言进行研究的。正如时间和空间总是联系在一起,历史语言学和地理语言学也总是联系在一起。相对来说,历史语言学得比较充份。

如果说历史语言学是一种时间语言学,那么地理语言学就是一种空间语言学。地理语言学纠正了历史语言学过份重视历史材料的偏向,弥补了历史历史材料缺乏的局限,加强了对活语言或者口语的重视和利用。应该说“共时语言学”,就是研究语言空间的,但是,一般局限在特定时间的特定空间抽象出来的单一系统,或者几个这样的单一系统的比较。所以我们不仅要看到“历史语言学”和“共时语言学”的对立统一关系,而且要看到“历史语言学”和“地理语言学”的对立统一关系。

日本学者岩田礼《汉语方言“祖父”“外祖父”称谓的地理分布》在《语文》1995年第3期发表,文章的副标题就是《方言地在历史语言学研究中上的作用》。

给语言或者方言的历史关系分类,实际上也是在对它们进行一定程度的空间关系的分类,因为一定共同的空间分布往往有一定共同的时间历史关系。但是它们又往往出现不少例外。例如印度在亚洲,却跟欧洲许多语言有密切关系。衡山其实在湘语包围中,古代全浊声母的变化却既不像湘语也不像有与湖南有历史移民关系的赣语,却像覆盖在湖南南部“土话”方言上面构成双方言格局的西南官话。

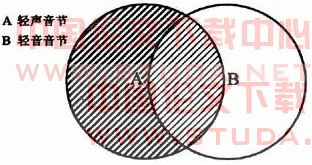

如果没有主次关系地从时间和空间关系得出一个综合类型,那会带来许多交叉重叠的麻烦,实际上没有严格区分开来。例如,“是否保存浊音”就是一个不一定可靠的标准,因为一方面,浊音分为音位性和音素性两种,一方面,浊音是一个不稳定音素。

“是否浊音”,对于许多方言不是音位性特征;相反,“是否送气”是汉语方言共同的音位性特征。所以,虽然从衡山的后山话来看,这两个特征都有音位性,可以用来跟前山话区分,但是放在湖南甚至更大范围内考察,就只有“是否送气”这个普遍特征的发展差异才具有比较价值。

如果根据一定特征,把方言分成不同区域,然后对不同方言进行内部比较,就会画地为牢,忽视相同行政管理空间的不同方言的相互关系。只有首先从地理语言学角度,不管方言类型,用地图表现相同语言单位的事实,才能发现更多的实质关系。

从6.3和6.4的论述,结合长沙话演变的历史记录(鲍厚星,2002),说明无论前后鼻音的混淆还是前后舌尖元音的混淆,都说明湖南不少方言这些语音系统特征在100前以前还跟北京话没有什么不同,但是在语言消磨过程中,它们在逐渐走向简化,偏僻或者人口稳定地区比发达或者人口不稳定地区变化慢。

所以,无论从远离长沙市区的湘潭、衡山,还是从接近市区的长沙市郊区的空间变化事实,都可以帮助我们深入认识汉语方言的历史变化。这是弥补汉语缺乏系统细致的历史记录的重要途径。当然,“方言地图只能推测各种形式的新旧关系,也就是说相对年代。要确定一个词产生的绝对年代,我们还需要把方言地图和资料结合起来进行研究”。(岩田礼,1995)

2.地理语言学的历史和类型

“地理语言学”是《普通语言学教程》(索绪尔,1982)第4个部分的标题。但是目前多数人习惯叫做“语言地理学”或者“方言地理学”(袁家骅等,1983,p.12)。因为它作为语言学领域的术语,应该是运用地理科学方法和成果研究语言的科学,属于语言学,所以,我们建议仿照“历史语言学”、“共时语言学”、“结构主义语言学”等术语,叫做“地理语言学”。否则,把“语言地理学”放在现代语言学分支类型的术语中,显得不协调,好像它是地理学的一个分支。在《人文地理学》(王恩泉等,2000)中就把“语言地理”当做跟“地理”、“地理”、“宗教地理”等并列的。

地理语言学是19世纪80年代在欧洲兴起的。1876-1881年德国语言学家最早运用这种方法绘制了有“同语线(同言线)”的6幅德国方言地图。以后,法国、意大利等国家都有了相关成果。例如法国在1902到1909年出版了《法国语言地图集》。

1934年上海申报馆出版的《中华民国新地图》有一幅“语言区域图”,是中国第一幅语言地图,由当时的中央研究员历史语言研究所提供。当时的中央研究员历史语言研究所的一个重要成果是1948年出版的《湖北方言调查报告》,里面有66幅方言地图。类似调查成果后来带到由杨时逢研究整体出版了云南(1969年)、湖南(1974年)和四川(1984年)3个省的汉语方言调查报告。当时的中央研究员历史语言研究所的学者白涤洲1933年开始调查,他去世以后由俞世长整理在1954年由中国科学院出版的《关中方言调查报告》,有23幅地图,涉及陕西关中42个县级地点的材料。

20世纪50年代,为了配合普通话推广进行了全国性的方言普查,不少调查研究成果绘制了方言地图。例如江苏和上海的有43幅,福建的有51幅。

中国学者丁声树、李荣等1959年开始调查,1960年由科学出版社出版的《昌黎方言志》,有地图12幅,涉及193个村级地点的方言特点。叶祥岑1978年开始调查,1981年在日本出版的《苏州方言地图集》,有地图51幅,涉及263个村级地点的材料。这些是到现在为止对一个县级行政区域进行调查地点最多的地理语言学成果。

但是对材料从理论角度进行比较和分析不够。

20世纪末期出版的方言成果地图丰富的首先是有里程碑意义的1987-1989年出版的《中国语言地图集》。它用地图的方式,根据重要特征进行概括以后对中国不同语言和汉语的不同方言进行了大致的空间划分,就是分区。

另外詹伯慧、张日升等研究广东珠江三角洲和广东西部,侯精一、温端等研究山西,鲍明炜等研究江苏等方言成果使用不少地图。例如1998年鲍明炜主编的《江苏省志方言志》由南京大学出版社出版。这本著作刊登了54幅描写一个省的各个县的方言特征地图。

除了大集体协作研究以外,不少学者个人或者小集体也使用地图研究方言。例如,刘村汉在《方言》1985年第4期发表《广西蒙山语言图说》,用了6幅地图。钱曾怡带领合作者多次使用这种研究方法发表成果(钱曾怡,2002年)。1991年钱曾怡、曹志耘和罗福滕在《方言》第3期合作发表,为了体现一个县内部的语音差异,对山东省平度县进行了59个地点的地理研究,画成6幅方言特征地图。

2002年曹志耘《南部吴语语音研究》由商务印书馆出版。这本著作除了使用大量表格表现方言特征的空间差异,也使用了一些方言特征地图。

外国学者对中国地理语言学做出了重要贡献。比利时学者贺登崧(W.Grootaers)(1911-1999)利用在中国传教的机会采用地理语言学方法研究汉语方言和民俗文化。他1943-1945年在《华裔学志》发表《中国语言学及民俗学之地理的研究》。他的汉语地理语言学成果集中在岩田礼等编译的《论中国方言地理学》(中国の方言地理学のために),(东京:好文出版,1994)。石汝杰先生发表《汉语方言地理学的优良教科书——评介贺登崧<论中国方言地理学>》(石汝杰,1997)介绍,并且已经把它翻译成汉语叫做《汉语方言地理学》(贺登崧2003)出版。

日本学者对汉语地理研究也有贡献。例如,岩田礼《中国江苏安徽上海省一市境内亲属称谓词的地理分布》(《开篇》单刊,东京:好文出版,1989)《汉语方言“祖父”“外祖父”称谓的地理分布》(《中国语文》1995年第3期)。桥本万太郎《语言地理类型学》(余志鸿翻译,北京大学出版社,1995)。

中国学者王辅世是贺登崧的学生,在1949-1950年撰写了硕士论文《宣化方言地图》(日本东京外国语大学亚非研究所出版,1994年),但是他后来主要研究少数民族语言。

一般的汉语方言研究跟地理语言学有密切关系。但是方言地图有两种,也体现出地理语言学的两种方法:第一,根据一定特征对方言材料地点进行分类,例如《苏州方言地图集》;第二,根据重要特征对一定连续空间进行区域分割,例如《中国语言地图集》。

总之,地理语言学有分区和分类的不同又有联系的研究方法。对一个地点的语言或者方言内部系统做准确的描写和分析是地理语言学的基础。但是汉语方言研究从分类的地理语言学角度对一定特征进行高密度的地理空间研究的成果比较缺乏。像岩田礼一样不仅用地图分类,而且进行理论分析的成果更加少。要高密度研究汉语方言地理不能首先贪图全国范围,因为范围越大工作数量,无法细致。所以要从小范围打基础,“小片方言的方言地图或者地图集应当多多出版”(陈章太等,2001)。

3.湖南的语言地理

湖南在中国的中南部。湖南的地理特征除了北部有洞庭湖平原地带,其余主要是丘陵地带。北部边界有长江,跟湖北和四川交界;东部边界有罗宵山脉,跟江西交界;南部边界有南岭山脉,跟广东和广西交界;西部有雪峰山脉跟贵州(高原地带)、重庆和四川交界。

湖南秦朝以前的民族成份是“蛮”、“越”。秦朝以后的主要民族成员是河南等北方地区移民的汉族。

秦朝到宋朝有3次因为战乱形成的南北移民浪潮:第一次在东汉末年,北方汉族从北方跨越长江到南方,准确地说是东南方,进行大规模移民,开始形成南方汉语。第二次在唐朝末年,北方汉族向南方移民,加速南方汉语方言的分化和成熟。第三次,在宋朝末年。从此,除了少数山区,中国东南各地的主要民族成份都是汉族。(李如龙,2001,p.20)

湖南在经历以上北方到南方的汉语移民以后,后来又经历了从东方到西方的汉族移民。

元朝末期到明朝初期,因为战争导致的“江西填湖广,湖广填四川”的大移民,湖南的主要民族成份是来自东方的江西以及江苏、浙江的汉族。(李永明,2001,p.10)

湖南的现代汉语方言就是在这样先后经历两个大方向的汉族移民以后形成的。南北方向的移民,特别是距离现在最近的南北移民和北方官员和士兵的流动,不仅形成了洞庭湖平原地带的比较典型的西南官话,而且在湖南南部南岭山脉地带,由于不同湖南“土话”体系密集,不方便沟通,所以形成作为区域共同语的具有不同程度湘语特色的各种西南官话,从而使湖南南部出现双方言格局。湖南西部个别偏僻区域也保留这种“土话”,例如沅陵边界的“乡话”。

东西方向的移民不仅普遍使湖南方言跟赣语(或者客家话)的关系更加密切,而且湖南东部尤其是东北部的罗宵山脉区域形成狭长的赣语(或者客家话)地带,在湖南西南偏向中间的雪峰山脉区域的隆回和洞口形成赣语方言岛,赣语特色非常明显的新化也在这个区域。

当然这两个方向的移民产生的作用,有的是综合的。但是,不管什么作用,有一个共同特点:方便和交往频繁的地区变化最快,也最不容易被新层次的方言特点完全覆盖。

例如,洞庭湖平原地域交通比山区方便,加上历史上为了开发洞庭湖平原的农业进行的局部移民,就被西南官话完全覆盖了。相反,湖南南部和西部即使由于作为汉语“土话”和少数民语语言使用者的共同语的交际需要,引进了西南官话,但是不仅仍然在不同偏僻保存了“土话”,而且它们的西南官话具有明显的“土话”痕迹。

长沙、衡阳、株洲、湘潭等湖南的大城市,明显比它们周围的农村发展速度快,而且长沙市又比湘潭市快。方言历史资料证明长沙市区方言现在的塞擦音和擦音没有舌尖前和舌尖后的区分,但是100年以前有这种区分,而且这种区分在周围的农村和周围的城市湘潭、宁乡仍然保存。同时,这些大城市作为湖南历代交往活动的中心,它们具有共同的湘语特征,没有一个被赣语或者官话或者其他方言完全或者大部份同化。

衡山作为中国五大名山,当然是历代旅游胜地,即使古代全浊声母的演变跟周围方言格格不入,类似西南官话,但是由于它的位置在湖南中心地带,所以,它在许多方面保留了周围典型湘语的特点。

如果中国北方少数民族向中原汉族区域侵略或者移民,导致中原汉族向南方移民,同时导致南方少数民族向偏僻地区移民;那么,可以认为当汉语向湖南范围中的中心区域渗透的时候,原来分布在这些区域的少数民族语言被挤到了偏僻山区。所以,湖南的少数民族语言集中分布在西部和南部的山区。不仅有湘西土家族苗族自治洲,还有怀化市管辖的麻阳、芷江、靖州、通道4个少数民族自治县,邵阳市管辖的城步1个少数民族自治县,永州市管辖的江华1个少数民族自治县。

湖南省在20世纪末期已经出版了几十个地点的系统的方言研究专著,引起学术界的高度重视(詹伯慧,2000),但是方言地理研究还相当薄弱。2001年出版的《湖南省志方言志》也缺乏地图。

4.从衡山和南岳方言看地理语言学的语言理论价值

地理语言学使人们认识语言变化的眼界宽广了,给我们提供了活生生的语言变化事实。但是要防止走任何片面的极端。下面结合我对湖南省的衡山县和衡阳市南岳区的350个村子进行高密度地毯式调查研究的结果,提出要正确处理以下在语言理论上的关系。

(1)县城做方言代表地点的优势和局限

一般对一个省进行方言地理研究的时候,把县城作为代表地点。这样可以在相对有限的对象中尽快获得结果。但是正如方言分区和省行政划分不一定一致,一个省内部的方言分区也不一定跟县行政划分一致。衡山县的方言情况就是一个典型的例子。

衡山南岳汉语方言大致可以根据南岳衡山这座大山作为自然界线,分为前山话和后山话两种系统类型非常不同的方言。

我们从地理上对它们进行了比较全面的调查,画成方言地图,从语音上讨论了它们的分布、分界、过渡、相互接触,以及它们跟周围方言的关系,它们在湘语中的地位等。

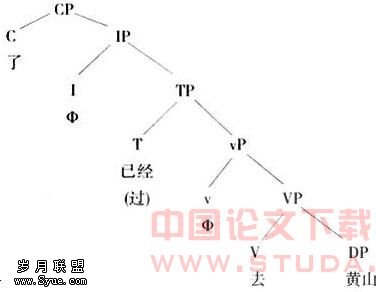

现代湘语是湖南的第一大汉语方言,古代是全浊的现代塞、塞擦声母,无论浊音和清音是否对立,无论出现在平声还是仄声中,一般都不送气,也就是不跟发音部位相同的次清声母混合。现代官话是湖南第二大方言,古代是全浊的现代塞、塞擦声母一般是平声送气仄声不送气。在这两大方言中,只有湘语中的新化等方言,官话中的芷江、会同等方言例外:它们一般都送气,具有明显的赣语特征。

从古代全浊声母今天读塞、塞擦声母,而且不论平声和仄声都不送气的情况来看,后山话跟周围的衡阳、湘潭、长沙等方言一致,具有湘语的一般特点。由于同时伴随浊音,在从清入合流到阳平的结果中构成清浊对立,跟临近属于湘语清浊对立类型的双峰方言一致。

然而,在现代前山话中,古代是全浊的现代塞、塞擦声母,平声送气仄声不送气,跟湖南官话的演变规律一致,成为湘语区域中的一种特殊情况。

从声调类型和入声归属以及入声调值来看,前山话比较接近长沙、湘潭方言;后山话比较接近双峰方言。从阴平、阴去声调的调值特征来看,前山话仍然比较接近长沙、湘潭方言;后山话却比较接近衡阳方言。

从古代[知章见]组声母现在多读塞音的特征来看,前山话和后山话有共同特点,而且跟双峰、宁乡等方言一致。从后山话塞擦声母分舌尖前和舌尖后而前山话不分的特征来看,后山话跟双峰、湘潭方言一致,前山话跟长沙话、衡阳话一致。

从古代咸、山摄开三、四等韵母现在多读鼻化“i”的特征来看,前山话和后山话有共同特点,而且跟双峰方言一致。

从“跑”这个词的情况来看,前山话叫“打飞脚”,跟双峰、长沙等方言一致;后山话叫“蓬”(阳平声调,跟“蹦”不同)、“打蓬咕子”,跟周围方言都不一样,也不像新化、邵阳等方言叫“走”。但是,前山话又用“蓬”表示牛“跑”,体现与后山话的深层关系。

从上面的主要特征的比较可见,由于方言是语言使用者在时间和空间变动的双重作用下形成的,方言分区和分类是非常复杂的。我们可以根据不同需要选择不同标准,根据不同标准可以得出不同的分区和分类结果。语音特征的系统性最强,永远是给方言分区和分类的重要标准。

从地理上考察,前山话和后山话之间以及它们各自的内部有逐渐变化也有突然变化,有相对稳定的大区域,也有多变化的区域。在两种方言交界的时候,既形成了声调系统边界清楚的突然过渡区域,又形成了这个区域两边在其他个别因素上边界模糊的逐渐过渡的区域。

南岳山东南部和西北部为什么分别使用两种方言?南岳衡山作为天然屏障制约了它南边的前山话和北边的后山话密切联系,虽然行政上的整体性可以部份抵消一些制约程度。前山话在南岳山的南边,延续到湘江中游的两边包括衡东县的绝大部分地区。南岳衡山作为著名的山,作为重要的宗教活动场所,加上明朝到清朝衡山南岳社会安定,很少发生战争,就不断吸引了江西等地方的人到这里定居。湘江是历史上最好的交通渠道。在这种情况下,湘江两边的前山话成为在古代全浊声母现代特征上与周围的湘语很不一样的方言岛屿,就可以得到一定的解释:可能是在交通方便和人口流动的作用下,通过移民形成的。然而,后山话区域被四周与湘潭、双峰、衡阳交界的高山隔离,是湘江的支流涓水流经的上游区域,交通比较闭塞,因而更多保留了跟周围湘语一致的特点。当然湘江也成为前山话细微区别的界线,衡山区域内的涓水下游也成为后山话和过渡区域的夹山腔之间的界线。

衡山作为中国五大名山之一,当然是历代旅游胜地,即使古代全浊声母的演变跟周围方言格格不入,类似西南官话,但是由于它的位置在湖南中心地带,所以它在许多方面保留了周围典型湘语的特点。

(2)语言分区和分类的辩证关系

我们在继续研究分区的同时,加强分类地理研究。

方言分区只是在地理空间上划分一个大致范围,往往受到一定的行政划分的局限。一个区域内部的特殊性很容易“被不适当夸大”。一个区域的方言不能笼统地说跟哪个区域的方言有特别关系,必须“跟周边的方言逐一进行比较”才能说明区域内部不同局部跟不同方言的明显关系。(张振兴,2000)这种地理空间的比较,就打破了宏观分区的局限。我们的调查表明,不仅衡山县内部前山话和后山话会相互影响,而且周边的衡阳、双峰、湘潭等县的方言会在边界交通方便的一定范围互相影响。所以方言和方言之间似乎像链条一样连接,有界限又没有界限,在重叠中分离,在稳定中变化。

从对历史语言学的贡献来看,“一般地说,方言地图展示的区域越大,地图能够挖掘的历史越深。”“微观的地图只能阐明在短暂时间内发生的语言变化”。(岩田礼,1995年)

“调查的方言越多,方言点越密,绘制的方言地图就越准确,方言地图的标示,反映的方言及其特征的情况就越可靠,越有价值。”(陈章太等,2001)

我们既需要大范围的宏观地理语言学研究,也需要小范围的地毯式的微观地理语言学研究,这样才能提高宏观考察的可靠性,避免遗漏重要细节,尤其是偏僻地区的细节。语言特征空间细节的揭示,不仅能够全面体现变化的过程,而且能够给方言分区提供更加具体的条件。根据共同特征的多少,可以多层次地进行方言分区。

在中国由于特征分类的地理语言学发展相对慢,所以一方面应该加强县级范围的高密度的特征分类的地理语言学研究,另一方面应该加强整体性的特征分类的地理语言学研究。在进行大范围地理语言学研究的时候,不能忽视城市以外的重要细节,只停留在各个城市地点之间的比较和分类。代表性地点的系统研究是这种地毯式的空间比较研究的基础。如果没有前期关于衡山的前山话和后山话的研究成果,我们要在短期内进行地毯式地理研究,可能难以确定方向,会出现大海捞针的局面。应该说汉语方言研究经过20世纪的努力,基本上具备了进行大规模地理语言学研究的基础。

地理语言学中的分区和分类是有区别又有联系的两种研究方法。对一个地点的语言或者方言内部系统做准确的描写和分析是地理语言学的基础。但是汉语方言研究从分类的地理语言学角度对一定特征进行高密度的地理空间研究的成果比较缺乏。像岩田礼一样不仅用地图分类,而且进行理论分析的成果更加少。要高密度研究汉语方言地理不能首先贪图全国范围,因为范围越大工作越无法细致。所以要从小范围打基础,“小片方言的方言地图或者地图集应当多多出版”(陈章太等,2001)。

(3)语言界线的相对性和绝对性的辩证关系

《普通语言学教程》(索绪尔,1982)用两个相似的小标题强调:“方言没有自然的界线”,“语言没有自然的界线”。这当然是正确的,因为语言在本质上是一种社会现象。但是,这并不影响我们对方言和语言存在相对界线的认识。索绪尔(1982,p.285)自己也说:“然而从一种语言突然过渡到另一种语言是常见的”,“例如斯拉夫语和日耳曼语的界线,我们就可以看到有一种没有任何过渡的突然的飞跃。”同样,我们在前山话和后山话的界线上,既可以看到有“夹山腔”过渡区域的北部界线,也可以看到没有过渡区域的南部界线。

(4)语言共性和个性的辩证关系

我们不能过份强调不同语言或者方言的个性。

用地理语言学的方法画出来的地图,可能都不一样,似乎让人不能看到方言的界限。有人甚至认为只有一个特征的分区,没有整个体系的分区。其实,有的同语线或者同语线的有的部份只是代表个别现象,不能作为划分方言的依据。(袁家骅等,1983,p.12)例如,在衡山县东北边界的岭坡和福田铺两个乡交界的区域“酒”和“九”同音(参看地图10),似乎属于后山话,但是这种个别语音现象不影响它在整体上属于前山话,因此这一段同语线在宏观上应该忽视。

(5)语言发展的突然性和逐渐性的辩证关系

我们不能过份强调语言或者方言变化的逐渐性。

对比不同同语线可能发现这些线条不是非常集中的。虽然这样可以纠正历史语言学中迷信语言突然分裂的倾向,但是可能导致有人认为变化只有逐渐性,没有界线的片面观点。其实正如社会变化是逐渐的,但是遇到战争和大改革,社会就会出现不同程度的突然变化,语言也是这样。在地理空间上,可能会由于自然地理和社会行政管辖范围的不同,出现突然的变化。例如,作为山名称的衡山成为前山话和后山话的突然空间变化的分界线。但是在衡山县东北部衡山山脉走势平缓的区域,就出现了一个逐渐过渡的区域。然而这个过渡区域的两边也有比较明确的界线。

(6)语言的任意性和理据性的辨证关系

我们不能过分强调语言的理据性。

一般认为无论语言变化中存在多少程度的理据性,但是语言的形式和内容的关系在本质上是任意的。这无疑是正确的。但是有人为了强调理据性,就说任意性是错误的,这样就会牵强附会找。也有人为了强调任意性,就可能导致对语言规律的忽视。例如,我们可以发现在后山话向前山话过渡的区域,不少语素的声调常常违背自己系统的规律,采用对方声调类型对应的调值。但是我们又发现在比较稳定的“夹山腔”过渡区域,有一个声调比较整齐地接受了另外一方的阴平调值。可以这样来解释:变化可能是从没有秩序地进行个别现象的吸收开始的。这种当初的“错误”可能会经过系统类推和优化,使一种错误像滚雪球一样壮大,有规律性地成为新的正确标准。衡山的“夹山腔”的声调系统(参看地图1),可能就是在后山话的基础上,由于前山话的影响开始出现少数读阴平的语素的调值从[55]降低到[33],然后逐渐变成集体现象。

(7)语言变化的规律性和例外性的辩证关系

我们不能过份强调语言变化像数学公式一样整齐有规律。

语言变化确实受到人的生理条件以及和社会条件的种种制约,并且形成一定的规律。但是,不能排除一些偶然或者无法发现的原因导致面目全非的变化。

例如,一般“娘”无论从古代音韵地位还是方言事实来看,几乎都是鼻音声母,[i]开头的韵母。只有广州话和前山话等例外,是拼合开口呼韵母。音质跟前山话几乎完全一样的耒阳话、常宁话和后山话也是拼合齐齿呼韵母,但是前山话确实拼合的是开口韵母,虽然研究衡山话多年的毛秉生曾经肯定(毛秉生,1983,1985),后来又否定,认为还是拼合齐齿呼(毛秉生,1988,1995)。前山话和后山话的“娘”的声母虽然都是舌面前鼻音,但是前山话不能拼合齐齿呼韵母,后山话只能拼写[i]开头的齐齿呼韵母(参看地图85)。当然它们无论是否实际拼合齐齿呼韵母,都不会发生齐齿呼和开口呼的对立,因为凡是在北京话中[n]拼合开口呼和合口呼韵母的单位,声母几乎一律变成[l]。那么后山话读[ni]音质的“泥你日义”等语素前山话的[i]怎么办?前山话的[i]这时鼻化,同时声母从舌面前变化成舌尖,读[n]。经过系统的特殊调整,就保证了衡山前山话舌面前塞音和鼻音不拼合齐齿呼和撮口呼,只能拼合开口呼和合口呼的格局。

(8)语言变化的条件性和磨损性的关系

我们不能过份强调语言演变的条件性。

一般我们认为语言变化有外部的社会条件,也有内部的系统矛盾的调节。这是对的。但是,如果过份强调它,就难以解释衡山南岳方言中“知道”(参看地图66)的后面一个音节的变化为什么这么丰富。当然仔细观察,多数是在[ti]的音质基础上变化,[t]可以变成边音[l],[i]可以鼻化,声调也有不同变化。这个语素跟“知”的古代音韵地位比较一致,可能是“知”的各种语素变体。从语法上看,这个“知”的功能同普通话做补语标记的结构助词“得”,例如“要[ti]”、“做[ti]好”等。这样解释可以照顾一批现象。应该说这个常见的口语的词会保持稳定,但是由于是多音节的词,而且它在音节的后面,人们很容易淡化它的发音,从而产生模糊的音响效果,导致在流传过程中容易产生磨损出现偏差。由于方言缺乏书面规范的可能,更加容易导致这种内部历代流传的误差。因此,语言变化中,在缺乏规范约束力量的情况下,错误或者模糊流传是语言变化的一个重要途径。

(9)语音形式和作为语言实体的词汇和语法的关系

不仅单纯的语音考察要建立在词汇的基础上,而且有特征的词汇和语法现象的空间分布,是方言分类和分区的重要条件。例如,文读和白读跟词汇的选择密切相关。如果从汉字出发很容易被文读误导,不能发现方言底层的本质特征。即使是词,还要看是固有的还是借用的。例如“跑”是一个词,如果只是拿这个词去记录衡山方言的发音,就有点像用普通话说“的士”。这样既会混淆前山话和后山话的区别,又不能体现方言词汇的实质。其实,表示普通话“跑”这个意思的词语,前山话是一个固定词组“打飞脚”,后山话是“蓬”或者“打蓬牯子”(参看地图73)。表示“门槛”的词前山话叫做“门探”,后山话叫做“地方”。“地方”成为后山话的一个重要特征词,而且它的分布非常集中和稳定,跟语音上的参差变异完全不一样。(参看地图90)

词汇还可以挖掘不少文化现象。例如前山话说“芹菜”,后山话为什么说“富菜”?(参看地图43)用“富菜”代替“芹菜”在湘潭话等方言中也有。这是语言形式和内容的矛盾产生的文化效应。后山话和湘潭话等一样,“芹”和“穷”同音。使用芹菜一般用来炒肉,以前只有过节日和做喜事才有肉吃。所以,在生活不富裕,迷信思想比较重的旧时代,为了回避“穷菜”产生不吉利的听觉误解,只好回避这个声音。

(10)语言个体变化和系统制约的关系

无论语言形式还是语言内容的变化,都要接受系统的整体需要的制约。

“不能把方言和语言看成是部分与整体的关系,民族共同语也不是各种方言的总和”。(钱曾怡,2002,p.1)这就是说,无论普通话还是各种方言,系统本质是一样的,都是汉语的一种系统的体现。

从语音形式来看,无论我们前面讨论的辅音发音部位和方法的变化,还是元音舌位的高低前后的变化,都是在系统制约下,像雪山崩塌一样发生的连锁反应。而且这种连锁反应,在一定情况下会出现难以跨越的距离。例如,双唇和唇齿部位可以相互转化,形成“嘴唇”大陆,舌尖和各个舌面部位可以相互转化,形成“舌头”大陆,但是这两个大陆之间除了擦音,相对难以相互转换。

在衡山前山话里,用“爹爹”指“父亲”,用“公公”指“爷爷”,在长沙话里“爹爹”指“爷爷”,“爷爷(/爷)”指“爸爸”,虽然它们的词指称的客观对象单独看来不仅相互之间有矛盾,而且跟北京话的“爷爷”和“爹(爸爸)”部分或者全部相反,但是并不妨碍长沙话对客观对象的区分。

长沙话也可以用“公公”和“爹爹”分别表示“爷爷”和“奶奶”。那么长沙话两个“爹爹”是否有矛盾冲突呢?从汉字看来当然冲突,但是从口语看来没有冲突,因为声音不同。表示“爷爷”的是“[tia33tia33](爹爹)”,表示“爸爸”的是“[tie33tie33](爹爹)”。这就是语言的系统性。

同样,前山话表示“跑”的“蓬”由于专门用于牛等一般动物,所以表示人“跑”就用“打飞脚”表示。从语法结构来看,“打飞脚”跟北京话的“跑”还是不一样。例如,北京话说“抓到的贼跑了”,衡山话不能用“打飞脚”直接替换“跑”,只能说“逮到的贼走估哒”。这说明“走”在古代表示“跑”的意思的残留痕迹。但是由于其实“走”跟现代北京话的用法基本一致,所以不能感觉“逮到的贼走估哒”中的“走”有明显的“跑”的意思。为什么?在这里只需要表示“逃脱”的意思,用“跑”还是“走”的方式逃脱没有对立性,可以任意选择一个语义变体。

语法规则也一样。一个动词涉及两个受事对象的时候,表示人(R)和表示物体(W)的受事位置关系在汉语各个方言中,会出现3种格局的选择:AB,BA,AB/BA.(邢福义,2000)。如果集中格局并存,往往有一种强使格式。例如,普通话“打(D)不(B)赢(Y)他(T)”在衡山的方言中有3中格式:DTBY,DBYT,DBTY.其中第一种最常见,第三种前山话比后山话更加少见。(毛秉生,1996)

(11)同音词的系统性质和语言自我化解障碍的能力

我们经常容易不分时间和空间系统差异,错误地夸大汉语同音词的数量和语言使用的消极性。其实,任何语言及其方言都有一定的同音词,但是绝对不会多到影响信息的系统表达。由于语言变化的条件不同以及系统协调的角度不同,可能出现不同概念范畴的同音词。例如从前面的分析中,我们发现后山话区域有的地方出现“中饭(午饭)”和“蒸饭”同音,有的地方出现“生”和“三”同音。其实,“蒸饭”作为名词一般会说“钵子饭”,与“中饭”对立的可能性小。“生”和“三”词性不同,可以通过句子结构地位的明显不同自然分化。可以说,特定系统中的同音词只有在词性不同的条件下才有机会停留下来。有人会说北京话的“是”和“事”同音,其实北京话会用“事儿”或者“事情”避免跟“是”同音。由于汉字可以区分同音语素,给人们偷懒的机会,就经常把“事儿”或者“事情”省略成“事”。这样带来的消极作用是不仅加大了普通话口语和书面语词汇系统的距离,而且更加重要的是模糊了北京话系统的真实面貌。因此,我们在方言或者语言词汇地理空间研究中必须重视语音系统的具体事实,不能被汉字掩盖的语音假象迷惑。

语言有一种自我化解语言障碍的能力。频率是重要砝码。如果两个概念在相同语境中经常使用,然而表达它们的语言形式,无论是词还是词组,必然造成交际困难,语言系统必然会在人的安排下做出自我调节,实现自我化解障碍的目标。即使是汉字造成的人为障碍,也会这样。例如由于过多依赖汉字,忽视口语,导致“期中”和“期终”不能区分。口语自然会调节成“期中”和“期末”来区分。经常使用的概念必须用词而且是音节尽量少的词,经常使用的词组必然会压缩成词。汉语的“哥哥”和“弟弟”用词表达,对应的是用词组表达,英语的词“brother”,可以概括汉语“哥哥”和“弟弟”两个概念,因为汉语必须表达大小等级的观念文化,英语不很重要。

在表示普通话“扫墓”的意义的时候,前山话用“挂坟”对应概括后山话“拜坟”和“轮坟”两个词。(参看地图70)说明两个地方的人对概念的细节认识不一样,区分它们的词就会进行调整,化解表达障碍。

(12)特征词在语言分类分区中的作用

给一种语言或者方言找特征词是最危险的,往往费力不讨好。因为说特征,就是说这里有,其他地方没有。说这里有容易,说其他地方没有太难。但是,只要我们在一定范围内,在一定基础上讨论,仍然应该大胆比较和讨论,哪怕最后被别人否定,也是有开拓意义的。

如果在衡山这个范围内来讨论。毫无疑问,下面这些词就是区分后山话和前山话的特征词:表示“门槛”的“地方——门槛”(参看地图90),表示“脸”的“脸——面”(参看地图36),表示“翅膀”的“翼架——侧架”(参看地图40),表示“芹菜”的“富菜——芹菜”(参看地图42),参看地图36),表示“倾倒”的“倾(水)——垮(水)”(参看地图64),表示“辣”的“辣——麻”(参看地图78)。

(13)语言过渡区域和语言混合的关系

什么空间会出现过渡区域?在方便,使用不同语言或者方言的人发生频繁交往就会出现。过渡区域又是根据离开核心方言的距离远近呈现阶梯形式的级别。即使在典型的边界位置,也会有两种成分在混合中保留程度的不同。在衡山的“夹山腔”中,很明显是后山话成分占主要地位,也就是强势方言前山话引起后山话变化。在阶梯边缘靠近前山话区域也会出现前山话受到后山话的影响,但是这个影响比较弱。

在“夹山腔”中,经常出现一个概念用前山话和后山话两种表达形式的现象。这当然与他们经常接触两种方言有关系。因此,语言的混合可能有两种。

(1)稳定类型:A+B=Ab,aB

(2)不稳定类型:A+B=A(/a)b(/B),a(/A)B(/b)

夹山腔属于不稳定类型。如果这个区域的人群由于行政或者自然条件,使他们形成一个相对稳定的群体,就可能促使他们在不同的词语中做出选择,有的可能选择了来自前山话的,有的可能选择了来自后山话的。这样就形成了稳定的混合方言。

5.结束

如果说语言学是一种时间语言学,那么地理语言学就是一种空间语言学。

有时候“方言区划与古代行政区划的联系不很密切,倒是与地理环境的关系更为密切。”(谢伯端2000)地理语言学不仅给解释语言提供了重要途径,而且纠正了历史语言学过份重视历史材料的偏向,弥补了历史材料缺乏的局限,加强了对活语言或者口语的重视和利用。?地理语言学使人们认识语言变化规律的眼界宽广了,给我们提供了活生生的自然语言变化事实。

[1]鲍厚星,颜森.湖南方言的分区[J].北京:方言,1986,(4).

[2]鲍厚星等.长沙方言研究[M].长沙:湖南出版社,1999.

[3]鲍厚星.《湘音检字》与长沙方言[J].长沙:湖南师范大学学报,2002,(4).

[4]鲍明炜等.江苏省志方言志[M].南京:南京大学出版社,1998.

[5]北京大学(语言文学系语言学教研室).汉语方言词汇[M].北京:语文出版社,1995.

[6]北京大学(中国语言文学系语言学教研室).汉语方音字汇[M].北京:文字改革出版社,1989.

[7]曹志耘.南部吴语语音研究[M].北京:商务印书馆,2002.

[8]陈晖.涟源方言研究[M].长沙:湖南教育出版社,1999.

[9]陈章太,詹伯慧,伍巍.汉语方言地图的绘制[J].北京:方言,2001,(3).

[10]储泽祥.邵阳方言研究[M].长沙:湖南教育出版社,1998.

[11]崔振华.益阳方言研究[M].长沙:湖南教育出版社,1998.

[12]河北省昌黎县县志编纂委员会,中国院语言研究所.昌黎方言志[M].北京:科学出版社,1994.

[13]贺凯林.溆浦方言研究[M].长沙:湖南教育出版社,1999.

[14]贺登崧[比利时].汉语方言地[M].上海:上海教育出版社,2003.

[15]衡山县志编委会.衡山县志[M].长沙:岳麓书社,1994.

[16]湖南省公安厅.湖南汉语方音字汇[M].长沙:岳麓书社,1993.

[17]江灏.长沙方言去声字的文白异调[J].北京:中国语文,1981,(2).

[18]李如龙.汉语方言学[M].北京:高等教育出版社,2001.

[19]李维琦.祁阳方言研究[M].长沙:湖南教育出版社,1998.

[20]李永明.衡阳方言[M].长沙:湖南人民出版社,2001.

[21]李永明等.湖南省志方言志[M].长沙:湖南人民出版社,2001.

[22]罗昕如.新化方言研究[M].长沙:湖南教育出版社,1998.

[23]毛秉生.衡山方音简析[J].湘潭:湘潭大学学报.1983,(增刊)

[24]毛秉生.衡山方音舌面前塞音声母考[J].长沙:湖南师范大学学报,1985,(增刊).

[25]毛秉生.方言[A].衡东县志[M].北京:中国社会出版社,1992.

[26]毛秉生.方言[A].衡山县志[M].长沙:岳麓书社,1996.

[27]毛秉生.湖南衡山方言音系[J].北京:方言,1995,(2).

[28]彭逢澍.湘方言考释[M].长沙:湖南师范大学出版社,1999.

[29]彭建国,彭泽润.湖南湘潭茶恩寺方言音系[A].彭泽润,王开扬主编.语言文学文化[C].长沙:中南大学出版社,2003.

[30]彭泽润.方言[A].零陵县志[M].中国社会出版社,1992.

[31]彭泽润.衡山方言研究[M].长沙:湖南教育出版社,1999.

[32]彭泽润.衡山方言舌面前塞音的组合能力和演变趋势[A].湖湘文化论集[C].湖南师范大学出版社,2000.

[33]彭泽润.湖南宜章大地岭土话的语音特点[J].北京:方言,2002,(3).

[34]彭泽润.湖南宜章大地岭土话(的几个现象)研究[J].长沙:湖南社会科学,2003,(1).

[35]钱曾怡.汉语方言研究的方法与实践[M].北京:商务印书馆,2002.

[36]桥本万太郎[日本].余志鸿(翻译).语言地理类型学[M].北京:北京大学出版社,1995.

[37]石汝杰.汉语方言地理学的优良教科书——评介贺登崧《论中国方言地理学》[J].北京:国外语言学,1997,(1).

[38]索绪尔[瑞士].高名凯(翻译).普通语言学教程[M].北京:商务印书馆,1980.

[39]唐作藩.音韵学教程[M].北京:北京大学出版社,1991.

[40]汪化云.自主的轻声和非自主的轻声[J].太原:语文研究,2003,(1).

[41]王本瑛.湘南土话的比较研究[D].台北:国立清华大学,1997.

[42]王恩泉等.人文地理学[M].北京:高等教育出版社,2000.

[43]王福堂.汉语方言的语音演变和层次[M].北京:语文出版社,1999.

[44]王曦.衡山县马迹话调查报告[A].粱宋平等.湖南省第二届研究生学术研讨会集[C].长沙:湖南师范大学出版社,2000.

[45]吴启主.常宁方言研究[M].长沙:湖南教育出版社,1998.

[46]叶祥岑.苏州方言地图集[M].东京(日本):龙溪书舍,1981.

[47]谢伯端.再论湘西汉语方言语音特征及分区[A].盛兴华等.语言论丛[C].长沙:岳麓书社,2000.

[48]邢福义.小句中枢说的方言实证[J].北京:方言,2000,(4).

[49]徐通锵.历史语言学[M].北京:商务印书馆,1991.

[50]岩田礼.汉语方言“祖父”“外祖父”称谓的地理分布[J].北京:中国语文,1995,(3).

[51]袁家骅等.汉语方言概要(第2版)[M].文字改革出版社,1983.

[52]曾毓美.湘潭话音档[M].上海:上海教育出版社,1997.

[53]曾毓美.湘潭方言语法研究[M].长沙:湖南大学出版社,2001.

[54]詹伯慧.20年来汉语方言研究述评[J].北京:方言,2000,(4).

[55]张振兴.闽语及其周边方言[J].北京:方言,2000,(2).

[56]赵元任.语言问题[M].北京:商务印书馆,1980.

[57]郑庆君.常德方言研究[M].长沙:湖南教育出版社,1999.

[58]中国社会科学院,澳大利亚人文科学院.中国语言地图集[M].香港:朗文远东出版有限公司,1987-1989.

[59]钟奇.湘语的音韵特征[A].詹伯慧等.暨南大学汉语方言学博士研究生学术论文集[C].广州:暨南大学出版社,2001.