汉字发展规律社会学考辨--兼答聂鸿音先生

两年多以前,《汉字文化》1993年第2期上发表了拙文《汉字的社会学研究》,当年《语文建设》第10期上就发表了聂鸿音先生与我论辩题名为《评“文字的趋势不是简化”》的文章。去年,12月《东方文化》总第5期,又发表了江枫先生的题名为《文字改革不妨暂停》的长文。针对我与聂先生两人的不同意见进行了深刻地分析和评论。而且,值得一提的是:北京的《文摘报》在“学术版”先后摘发了我们的文章,并加了编者按语,以期引起注意。江枫先生在他的文章中指出:“他们争论的却并不是一个专家圈内纯学术的问题,而是全体人民及其子孙后代文化生活命运攸关的现实大事。”《文摘报》的重视,江枫先生的评价,不能不使我感到惶恐和肩上的沉重。所以,两年来,我一方面补充自己的语文知识;一方面也做了点力所能及的小小的研究。因此,才拖到今天来回答聂先生的问题和对聂先生的一些观点提出商榷。不过,争鸣毕竟有助于问题的深化,聂先生的质询促我做多角度的探索,江先生的宏博给我以很多启迪。但是,我也不无遗憾地发现我将要触及的,并不只是聂先生一人,但这又有什么办法呢?只好先行谢罪了。聂先生既然曾把拙文的题目改成“文字的发展趋势不是简化,”也就不妨从这里谈起吧!

小篆隶变的“以趣约易”不做“笔划简化”解

拙文中曾举《说文解字·叙》中的话,以证明文字不起源于作为“语言的书写符号。”于是聂先生趁机说:“不知毕先生注意到没有,就在这段话以下不远,许慎说了这样的话:“初有隶书,以趣约易,而古文从此绝矣。”是不是毕先生认为从大篆到小篆,从小篆到隶书的变革也不代表汉字的发展趋势呢?如果真是这样,我希望在不久的将来能看到毕先生对此的论证。”“不久”被拖了两年,时间是长了点。从大篆到小篆到隶书的变化也代表汉字的发展趋势之一,这点我和聂先生是一致自的。可是、这个趋势是什么?我却与聂先生大相径庭。我的结论是聂先生早就知道的,不是“简化”而是“繁化”!那么,“以趣约易”又做何解?对此我的“论证”如下:

第一,从行文上说,许慎这里概括的是隶变的具体情况,所以,如果隶变字的笔划有增有减,那么许慎只说一种现象,而不提另一种现象,这种文章就叫不通!所以,从行文上说、许慎这里的“约易”二字显然不指笔划的增减。

第二,如果“约易”指的是笔划的简化,那么按聂先生的也包括许多文改先生的结论,汉字的发展趋势只是笔划的简化,(1)那么从甲骨文到大篆,由大篆到小篆也都该是“约易”那么一下子了?但是,为什么从甲骨文到小篆的简化不叫“古文由此绝矣”,(当然,甲骨文许慎当时还未见到),从大篆到小篆的简化,也不叫“古文由此绝矣”偏偏隶变的简化被叫做“古文由此绝矣?”显然“约易”当另有所指,而且,指的是与以前的文字变化完全不同的一种变化。因此“约易”二字不做笔划的增减解,这又是我的第二个“论证”。

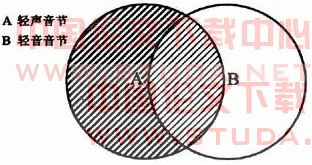

第三,也许是社会学者的职业病,总要搞个抽样调查才放心,虽曾被斥为“庸俗唯物论”也九死而不悔。所以就选用《中国书法大字典》里的字来做样本。我之选用这本书首先是它太普及了,不是什么孤本秘笈,读者随便就可以找来核查,由不得我信口雌黄的。其次,它既收有《说文》的小篆,又收有(清)顾蔼吉的《隶辨》中的隶字和(清)吴大激的《说文古籀补》中的古籀(大篆),所以,进行比较研究起来是很方便的,还有,就是合格的样本(即字典中可用的每种字体的字数)数和全及总体(现存的各该种字的体总数)之比很高,即抽样率很高,有足够的代表性。当然也就有充分的根据可以说明问题了,那么,就先谈小篆隶变的调查结果。(2)在该字典中可用为样本的共3657字,占全书首宇的83%。其中,小篆隶变后增笔的共2671字,占有效样本总数的73% ;减笔划的共426字,占12% ;笔划不增不减的占15%。结果如此,从小篆到隶书的发展,作为一种趋势来说,起码不能说是笔划的“简化”的!

第四,〈说文〉是许慎用隶字编的小篆字典,(3)所以他对这两种字体必定非常熟悉。如果他说的“约易”就是笔划的“简化”岂非是在瞪着眼睛说瞎话,所以,“约易”不应做“简化”解,其义甚明。而且,“约易”并非成词,应各有所指,此处的“约”指规范划一;“易”则指书写容易便捷。具体说来,则是一改古文与篆书的图画式的、圆曲纷乱上而又下,左而又右、逆顺倒笔、杂沓多变的笔划,而规范为:横、竖、撇、点、捺、折等六种基本笔划所组成的部首偏旁,完全改变了圆曲的笔划走势,因此,被说成“古文绝矣”,从此奠定了以后两干余年汉字的基本字形。同时,也形成了由上而下、由左而右的书写笔顺。从此奠定了以后两千汉字的基本字形。同时也自然形成了由上而下,由左而右、的书写笔顺。例如:将一划的圆、椭圆、方圆、长圆、扁圆增为三笔的方框;将上曲线、下曲线增为两笔的左撇右捺;将两笔的口增为三笔的口;将两三笔的日、月增为四笔的日、月;将一笔的左右下弯,增为两笔的折;将一长划弯曲,截为两三短直笔;将一两笔的蛇形弯、迷宫弯、胎儿弯、蝌蚪弯分别增为三笔的丐、么、巳和已;将一笔的上、下、左、右开口框均增为两笔的框;将一、二、三笔的纽丝和绞丝均增为三和六划的纽丝和绞丝;将两笔花瓣样弯曲的虫增为六笔;将三笔弯曲的木、禾增为四、五笔的木、禾。凡此种种不胜枚举,恕不一概述,有前列统计数字为证。(4)笔划虽然增加了,但却好写多了。这也就是“约易”不是“简化”的实情。此外,当然也有少数部首偏旁有减笔。如:水旁由五笔改为三点;皿旁由七笔减为五笔等,惟其数量不过十之一二,但恰恰就是这十之一二却被某些文改先生用来当作汉字简化的例证,而绝口不提十之八九的汉字繁化的总趋势,这只能说是以偏盖全,任意取证了。至于聂先生是人云亦云,还是望文生义地误解“以趣约易”天晓得!

第五,对于小篆变隶书的隶变其性质如何:古人作正确解释者大有人在。如《说艾》夹注引班固的话说:“今之隶书而无点划俯仰之势”。这个“无点划(5)俯仰之势”·实在是道出了隶书易写的三昧。又如《晋书卫恒传》称:“秦既用篆,奏事繁多,篆字难成,即令隶人佐书;曰隶字,汉因之,隶书者,篆之捷也”。将篆书的圆笔-曲笔与弯笔的俯仰逆顺说成“难成”,而将隶书的直笔顺行以一“捷”字概括,也可说是一语中鹄。此外,如近人(清)赵翼的《陔余丛考》称:“时以篆字难成,乃用隶字,以为隶人佐书,务趋便捷,故日隶书。”也不将隶变的“以取约易”理解为笔划的“简化”可见误解古文和别有用心者远不像今天这样多的。不知聂先生和大讲汉字发展趋势“就是简化”的先生们对此有何论驳?

大篆被“省改”为小篆其总体变化也不是“简化”

大篆被“省改”为小篆,现在已经被定成为汉字“简化”趋势铁定的例证。尤其因为许慎在《说文》中说得十分清楚:“秦初并天下,六国文字异形,李斯奏罢其不与秦文合者,于是李斯作仓硕篇、赵高作爱历篇、胡母敬作博学篇皆取史籀大篆或颇省改所谓小篆是也。”一个“或颁省改”就成了盖棺论定。

但是,我认为这个定论还有很大的商榷余地,原因是清末民初的小学家之间,曾引起过一场论争。这场争主要虽是论古文和籀文和大篆是一是二?但其实质却是古文籀文较小篆为“简”引起了人们的疑惑。原来《说文》附古箍重文1100余字,其中一个明显的现象是小篆较大篆籀文笔划简省的少而增繁的反多。殆金石文实有之字日众,这一情况又更为清楚。但可惜的是,竟无人考虑''或颇省改''四字既可能指笔划的简化,还可能另有所指。最后,罗振玉在《殷墟书考释》中说“古人文字有繁简二体”,接着王国维又在其《汉代古文考》中做出了令当时小学家们普遍认同的结论。他说:“秦之小篆本出大篆,六艺之书行於齐鲁爰及赵魏,而未尝流及于秦,其书皆以东方文字为之,……而秦人所罢之文皆此种文字,是六国文字即古文也,观秦书八体有大篆无古文,……凡东土之书用古文不用大篆籀文,是可识矣。是古文籀文者,乃战国时东西二土,文字之异名。”当代文字学家郭绍虞先生在赞赏了王国维先生的创见之后,进一步阐释说:“……盖后人既称简体为古文,遂名繁体为籀文耳。东土行简体,秦域行繁体,此所以秦于兼并六国之后,遂有文字异形之感,而不得不罢其不与秦文合者矣”。(6)这也就是说小篆是在秦籀繁体上“颇多省改”而成。许多古文所以较小篆为简,原来是由于它是东土本来所行的简体古籀之故。郭先生因此说:“综上所言,然后知许书(指《说文》)之古籀实为晚周之古籀,而古籀之异即在于体之繁简……。”这些卓越的见解虽然解决了古文籀文大篆是一是二之争。但是,我认为它并未解决文字发展的趋势问题。因为:

第一,东土行简体,西土行繁体,并没有说明文字发展的趋势是简化是繁化(当然,这并不是小学家们原本讨论与论辩的目的)。

第二,郭绍虞先生在《晚周古籀申王静安先生说》一文中说得好:“……周宣王时,太史病简体之易於混淆也,遂辑录繁体,定为《史籀》一篇以作准的……”郭先生在这里虽讲出了文字繁化的一个重要原因,(即简体易于混淆)可是如果说用繁用简只是任意选择,这也难令人释疑。

第三,史穗大篆虽被改并入小篆,但当时秦籀必在金石文中留有实字,所以不妨也做一实地考查,何况古籀较小篆为简是一些小学家已有的疑虑,只是碍于“或颇省改”的定论,只好另找解释理由。所以,我也用《中国书法大宇典》中的《说文古籀补》之古籀文字与所收之小篆作比较。比较的结果是:共用〈〈大宇典》中可用之古搐808宇,与相应的小篆相比。其中:小篆较古籀增笔的共488字,占61%;为减笔的72宇,占8·9%,不增不减的共248字,占30·1%。(7)

我认为这一结果还是符合古籀(大篆)改为小篆的改变的实际情况的。所以许慎才用了“颇”“改”来概括这种改变,而对于小篆到隶书的改变却用了“古文由此绝矣”来界定其改变的巨大。那么,许慎的“或颇省改”又何所指?其实“或颇省改”是就古籀到小篆改变的总体情况而言。它实际上包括了两个方面:一是字数的省减;另方面才是指笔划的增减和宇形的改变。1934年徐文镜编《古籀汇编》之凡例中称:“本编说文提行宇为3445字……古籍重文为27772字……。”(8)这也就是说当时每个字平均可有10个字的异体重文:即使当时,许慎没能见到如此多的重文,但起码五六个是有的,而这些重文都在确定小篆时必需省减之列。所以许慎才说:“颇多省改”,而其中的“多”“省”实在是指大量异体重文之省减。其实,这种重文的省减,从《说文·叙》中“或颇省改”几个字的上文已经说过了。他说:“七国…文字异形……罢其不与秦文合者……皆取史籀大篆,或颇省政所谓小篆是也”。这里明明是说罢去大量不与秦文合者之六国文字而依秦籀字形统一为小篆。小篆之形成既是“颇”“省”七国异体重文,又是取秦籀为范本加以“颇”“改”的共同结果。许文明明是一气呵成,不知为什么偏要在,罢其不与奏文合者之后,读的人大喘一口气另起一段?而且,在“或顿首改”前该加逗的地方不加,结果就成了或颇省改的只是秦籀的笔划了。

自古以来汉字的发展总趋势就是由简到繁

拙文《汉字的社会学研究》曾说:“最常用,最古老的宇,笔划大都不多,相反非常用字,字笔划就不得不多起来。这与拼音文字由单音节字向多音节字发展,其是一致的。”于是聂鸿音先生就反驳我说:“被称为代表了美洲最古老文化的玛雅文字,字形之繁复是世界所公认的,不知毕先生是否对古玛稚人的思维进行过研究,能够证明他们的思维的“复杂深刻”远胜于现代人?”这真是牛头不对马嘴。我讲的是汉字的发展,由于字数的增多笔划也随之增多,可聂先生一来就讲玛雅文字创始的复杂。请问汉字今天的繁化现状和古玛雅文是可比的吗?而且,自称是能“综合世界上各种文字的事实”的大文字学家聂先生,您知道十六世纪的玛雅文是怎样的吗?它比它自已上古时的文字是繁是简?其实如果找本来就复杂的文字,何必用玛雅文吓人,中国的西夏文就够复杂的了。但这与文字发展规律的繁化完全是两回事。而且,玛雅文是拼音文字,它的发展规律是音节的增加和变化,不是笔划的繁化。逻辑学里最普通的原则是“不同类不相比”,甚至小学的数学都有这样的原则。像聂先生这样‘拉郎配’似的乱比一通,我看“违背逻辑学基本常识的论证”(聂文责我的原话)这个断语还是留给聂先生自已为好!

聂先生将我的“文字的发展趋势是繁化”,斥为“古怪的命题”,可是找来的三个字例恰恰证明了文字是由简变繁的发展规律。他说:“还想到了这样一个事实:《说文解字》中部首如:艹、ㄅ、囗等,已经只用几笔就能清楚明确代表思想含义了,可是人们却偏偏习惯写成草、包、围,如有人要把她们简化成艹、ㄅ、囗一定会遭到激烈的反对吧?”(原句如此)聂先生自己举的实例,自己却说不出原因。只好由我来解答。在《说文》的时代,这三个符号既是部首又是字。《说文》分别对她们解释说:“艹、百艹也,凡艹之属皆从艹,”但是,后来,艹之属的字越来越多,于是将艹加了声旁成为草本字,以区别于偏旁的艹;〈说文〉又说:“ㄅ,包也,像人曲形有所包,凡包之属皆从ㄅ。”但后来也许是为了本字的方正,加了意旁‘巳’(胚胎之意)成为包本字,以区别于部首的ㄅ;〈说文〉又说:“囗,回也像周匝之形,凡囗之属皆从囗。”但后来明显是为了避免混淆,将囗加了不同的偏旁成为回、围本字,并与口字加以区别,类似的例子还很多很多。这也就是汉字繁化一部份发展规律,可是聂文对此先是反对,接着又对自己反对的原则举例赞成。真是一张嘴怎么用都可以的。

所谓‘化’是一种变化的过程,即由‘不是某’变为‘是某’。所谓‘规律’也不应具有任意性。所以我对聂先生的反对‘繁化’却又从不变的角度赞成‘繁字’;以及小学家们的“东土行简,西土行繁”的古人任意性的选择文体的说法都不敢苟同。那么,古代文字体系又是怎样演变的呢?

研究甲骨文有年的陈炜湛先生对古代文字的发展有着精辟的论述。他说“甲骨文是正在发展变化中的一种文字体系。我们不能用形而上学的观点来看待甲骨文,而必须用发展的眼光去分析它。……就单字而论,在273年之中甲骨文字逐渐趋向繁复,是由简到繁,而不是由繁到简。……应当着重指出的是,甲骨文字的发展变化,是长期积累的结果,并不是一朝一夕突然发生的。我们既要承认它的阶段性,同时又得注意其渐变性。”又说:“……甲骨文中富于变化的异体字,有些是同时并存的,也有相当一部分是由于时代先后的不同而产生的……。”(9)陈先生古代文字繁化的结论是正确认识汉字发展规律极有价值的论证。它也给“东土行简,西土行繁”不是任意选定的一个可能的合理解释。这就是说,它们所以如此,是由于地域广阔,文字发展阶段差异造成的。

但是,令人奇怪的是,有人竟举了“车”的例子证明古文就是由繁而简(10),是简化。那么,也只好把所有可能找到的例子(即样本)来调查一下。我选用了李圃选注的《甲骨文选注》后附“正文所收甲骨文字检索表”做样本。调查结果是:该表共收269字(约占已认知的甲骨文总数的1/5)。与今字相比,今字繁化的计214字占80%,简化的计17字占6%,不繁不简的计35字占14%。由此,可以知道原来有些“学者”的研究就是如何用少数例证去掩盖大多数的实情。学术上的假冒伪劣产品也就是这样出来的!

总括说来,汉字发展在楷书以前,是以繁化为主,每次大的文体变化与调整时,大约只有10%的字是简化了的。至于楷书以后,至少字数的增加是与笔划的繁化成正比例发展,而不是相反,否则汉字一路简下来岂非只剩下一、二、三了?在楷节定型的近两千年间,行、草和手头字、简化字始终作为楷书的辅助字体而流行于世。而且,古人一直以“识繁写简”或“正繁便简”,这种聪慧做法来协调“保持正体楷书传承一贯利于表现辨认”和“行、草、简手写方便”之间的矛盾。

汉语文“字词同一”的优越性

聂先生在反驳我的论点时说:“我们知道,作为人类社会生活发展的直接反映的,是语言中的‘词’,而不是写下来的‘字’。”''聂先生真是洋泾滨的西方语言学用得连中国的‘话也不会话’了。说聂先生是“洋泾滨的西方语言学”是因为聂先生用了西方语言学的概念,却不知道按照西方语言学的基本常识来说中文是“词符和音节文字”(见《中国大百科全书,语言文字卷》401页)。这就是说中文除了少数联绵词中的字外,绝大部分的中国字都是‘词符’。中国的字和词是不分的。中国语文的基本表意单位是字也是词。而西方的文字是字母文字,字、词是不同的。不屑于“只对汉字和拉丁字有一点非理性印象”(聂文批我语)的聂先生,却连索绪尔和乔姆斯基所用的基本词汇Lettre(法文),Letter:vocable(法文),word的含义也没弄明白。说得通俗点,在这里Lettre和Letter的中文译意应是字母,而vocable和word才是词。就中文来说,我们只有单字词和多字词之分,而没有字、词之分。所以,从中文的发展上说,我们用不着像聂先生要求的那洋为近代东西找一个个单字词去表示,只用“火车”“电脑”等合成多字词表示就行了。这也就是中国语文的优越性所在。在中国文字的发展上,古代用偏旁部首生成的新字(亦即单字词)较多。如:各种颜色的马是用马字旁分别加上因、辛、佳、俞、皇等形成新字来表示的。而到了近现代,基本上不再造新字(单字词)而用已有的字生成新的多字词了。乔姆斯基发现了人类语言的“生成性”,并把这种生成性看作是人类特有的一种高能智慧(用通俗的话说,当一个人掌握了母语的一些词汇和句式后,他就会自已生成无限的新句来。这种生成性无疑会激活人的思维,促进人的创造力、理解力等。——此系我的理解,如有差误由我负责)。乔姆斯基说的西方语言的生成性是从句子开始的。可是,汉语文的生成性却是从字词就开始了。例如我的被聂先生讥为错别词的“扼止”就是我的生成词,因为“扼止”并不是“遏止”,前者是“扼杀阻止”合义。而后者只是“用力阻止”的成词而已。其实,在聂文中这种词典上没有的生成词是很不少的,如:捧出、复杂化、真如、远胜、预置、侈谈等。这种字词的生成性是汉语文最大的优越性之一。如果从宏观上考查一下,那么这种优越性也许可以更清楚些。《中文大辞典》共收字5万,多字合成辞37万条。这些多字合成词,大体上约有80%是由6000至7000常用字生成的成词,也就是说用六七千常用字生成的成词共有30万。相反,《英汉辞海》(所据原本基本上为Webster''''s Third New International English Dictionary和The Oxford English Dictionary)共收辞条,52万条,其中合成词约有4万条,减去13后缀不同的派生词等,余下31万单词,如再尽最大估计减去1万口语使用的词(这就是卢赣章和某些文改家所说的“字母与切法习完,基于字话一律,凡字能无师自读”的神话所涉及的范围。)那么,剩下的30万个词都是知识词、学术词,技术词、专业词、外来词,就是说民族的人也要通过习得才能学会的。30万单词和30万生成词,哪个好学?对比之下,应该是不言自明的。这也许就是唐德刚先生曾说过,他发现美国的大学生往往连《纽约时报》也看不下来的原因吧!

语言(口头语言)与文字的辨证发展关系

聂先生抓住我的‘岐异’有时写成‘歧异’,‘笔画’写成‘笔划’,就要证明我是脑子中先想到语言声音,因而才发生这样的同音笔误(我主张“文字不是语言的书写符号”而是与口头语言等同地一样都是表达思维的符号。因此,人在写文章时是用文字来思维的——见拙著《汉字的社会学研究》一文)。聂先生是少见多怪了。岐、歧本来就相同(这在《现代汉语辞典》里就有),画、划的繁体字也是同用的。它们都不是同音假借,而是‘同’用的异体字。如果聂先生对此不清楚不妨查查字典。至於说到写文章是用文字思维。还是用语言思维?却有一个更有说服力的证明。汉语有音节506个,分音调后为1295个,可是汉字共有五、六万,每个音节后的同音字平均约有40至5O个。例如,JI音节和SHl音节在国际一、二级字库中就分别有105和67个同音字。所以,我们写文章时,如果脑子里想的是语言声音而不是文字,岂非要写出连篇的错别同音字了吗?由此又进一步为我们揭示出一个更重要的问题。我们不禁要问为什么中文中要有如此多的同音字?热衷于拉丁拼音文字的文改先生们折腾了几十年最终就栽在了这上面。难道是仓颉先生在造字时预见到有此劫难,而设置了什么密码使文改先生永远不能得逞?当然,这只是笑谈。然而,这个世界上独一无二的现象不能不便我们寻找答案,解开谜底。我们知道文字起源于图画,这已是不争的事实。书写这种图画,又是出于记录和向远处传送人的思维和信息的社会需要。所以,文字从它出现的那一天起,就不是为了表达语言,而是为了满足人类思维和信息的积累与远播的社会需要而产生的。

《淮南子》称:“仓颉造字,天雨粟,鬼夜哭。”虽系神话。但按我的理解(我不同意原注的解释)它意指自此以往“天道得行、故雨粟:鬼祟难逞,故夜哭。”人类从此将进入一个文明智慧的时代!人类自已的创造发明反过来又把自己提升到一个更高得多的物种层次和社会阶段。语言的出现可能先于文字,但语言的思维与文字的思维是不同的。所谓“情动而言形,理发而文见”(11),语言的陈述快捷而尽情,文字的表达慎密而艰深。语言在没有文字的引导下的思维将很难超脱生活的园囿。而文字在文化与智慧积累基础上的思维却常常活动在一个领先的更高的层次上。汉文字是由540个偏旁部首,“生成”的,而这些偏旁部首95%以上是有明确意指的。所以,当人们有了新的概念,就可以不管语音创造出新字来,何况汉字又可以无限地生成新的多字词来。所以,从语言和文字的上看,语言并不永远超前于文字。而文字却往往在更高的层次上领先于语言的产生。语言与文字的发展关系就是一种这样的辨证关系。这就是从汉字同音字词很多这一现象引发出来的一个语言文字发展模式的‘猜想’。如果说文字只是语言的书写符号,那么文字只能永远被动地落在了语言发展的后面。所以,西方语言学那个借以建立学科存在基础的“文字是语言的书写符号”的基本命题,实在是一个只从拼音文字出发,颠倒错误的概括。

文字的社会文化性质决定文字要发展不要改革

今天在对汉字的优越性有了相当的认识和实践体会后,再来回顾80年代党中央和政府决定取消“文字改革委员会”而代之以“文字工作委员会”的决定,实在感到这一决定的十分正确与英明。文字的社会功能本身就拒绝改革。因为,文字产生的最基本目的,就是将人类的思维、信息、经验、技术和知识等,传之长久和遥远才产生的。如果改来改去还谈什么长久和遥远?拼音文字最致命的缺点就是它不得不在地域上、时间上随语言的岐变而改变、否则它只能脱离语言成为不变的拼音表意符号。这种情况尤其当一个民族文化因使用某种文字体系而积累丰厚的时候,对这种文字体系的改革就是对这种文化的破坏。那么,汉字从甲骨文、古籀大篆、小篆、隶书、楷体真书以至行、草不都是一路地变了下来吗?其实我认为这些变化,按今天改革两字的意指说,它们只能说是发展而不是改革。

首先,从甲骨文开始以至今天的真书楷体,其造字方法仍不出古人的六书的范围。只不过古代象形、会意字多一些后来形声字多一些。而且,最重要的是它们全体都保持了表意文字的基本特性。

其次,由偏旁部首(12)所组成的每个字的基本结构也没有变。即使是许慎所谓“古文由此绝矣”的隶变,也只是笔划走势形状数目的大的改变,而不是字的基本结构的改革。例如,木、草、水、火、目、口、等等部首及配搭的各种偏旁,仍然依旧,只是这些部首偏旁的写法和笔划数目走势改变了。所以,汉字才能保持四五千年的传承一贯性。(13)

第三,单字一旦出现,基本上就固定下来。文字的发展的一个重要特点是创新或生成新词,在一般情况下,却并不改旧。这不仅汉字如此,就是“综合世界上各种文字发展的总趋势(我对趋势一词的理解和使用与聂先生与文改先生不同,我认为趋势起码代表大多数情况,而不是大约10%的情况)”,也是如此。

第四,就汉字的发展特点来说,汉字不在乎同音字,异体字,但最不喜欢“同音假借”。早期同音假借的情况很多,表明生成新字跟不上语言发展速度的情况。但后来新派生的同音近音形声字很快代替了同音假借字的假借意,所以,在汉字的发展过程申,大量的派生的同音近音形声字,代替同音假借的现象也是汉字发展的明显的重要进步趋势之一。如:

‘且''''派生:租、粗、祖、组、阻、沮。

‘白’派生:伯、帛、泊、粕、拍、舶。

‘肖''''派生:消、硝、梢、宵、道、霄。

‘交’派生:校、效、绞、郊、姣、菱。

‘方’派生:彷、芳、坊、防、纺、妨。

‘半''''派生,伴、拌、判、拌、洋、畔。等等。这是因为同音替代有违背表意的倾向。

第五,楷书出现以后,中华民族的大文化已经形成。汉字已经不止是汉民族的文字,它已经成为整个中华民族的文字和中华民族文化的基本载体。在这种情况下,汉字以“正楷便简'',''正繁便简'',''正楷便异(体)'',“正真便行、草”等方式、既兼容并蓄求大同存小异,又保持了汉字的传承一贯与中华民族文化的积累与发展。这也就是袁晓园先生最早概括出的“识繁写简”“正繁便简”的做法。这种做法反映了古人实事求是辨证处理矛盾的明智。由以上上的中华民族和世界各族人民文字发展的规律可以看出。文字需要发展,但拒绝改革的这种特性。尤其是近代一些积累了丰厚文化基础和科技信息的大语种,如果不算中国汉字简化的话,那么至少世界绝大多数人口所使用的文字都没有‘改革’的先例。

可是,聂先生不是在他的大文中,列举了一大堆文字改革的实例要我做出解释吗?除了江枫先生已经讲清楚的几桩改革只是字母形态改变,并不损坏词语的原来拼写结构外,我还想补充几个事例说明文字改革的目的与后果。我这里说的都是大家容易知道的事,不是用什么古契丹文、粟特文,抄来的连自己也没见过的东西吓人的。党项族本来从唐朝就已经是中华民族的一员。唐太宗赐其先祖姓李,其服饰、语言、文字均与中原无异。但到了那个残暴荒淫、因奸子妇被儿子削掉鼻子而死的李元昊,却于1036年令人完全仿汉字的造字原则,创造了一套笔划极其繁杂的西夏文并强迫推行。其目的无非是切断与中原文化的联系和愚弄其人民,实现其自成一国的始皇帝的梦想。到1227年西夏灭亡后,西夏文遂成了死文字。它除了给今人了解当时西夏的历史造成很大困难外,对西夏人和中原文化的发展毫无建树可言。咸丰十年,海参威等大片土地割让给沙俄以后,汉字一直在该地通行。直到1931年在马尔学派的思想主导下召开了拉下化新文字会议,并决定在当地华侨中推行。结果新文字没有推行开,汉字从此在当地被清除了。这也是一次文字改革。抗战时期,日、苏张鼓峰事件之后,签订了日、苏友好条约,双方互相承认各自扶持的傀儡政权。到了雅尔达会议,英美竟背着中国政府和人民,以打垮只剩下空架子的关东军为条件,承认了“外”蒙的“独立”。于是乔巴山将老蒙文字母改为基里尔字母,据说是因为与5000公里以外的斯拉夫语有亲缘关系,并取消了汉字的流行。这又是一次文字改革。我前面说过文字本身的社会和文化性质要求发展,而拒绝改革。但是如果一定有人就是要‘改’那么一下,这也是没办法的事。我不知上引几种改革的模式是否是在聂先生的理想之中。还是要回家向令郎学点历史和爱国主义再来选择?

汉字的发展与统一

语言和文字没有阶级性,它们是全民的财富。这是批判马尔学派的最可贵的收获。但是,马尔的幽灵却是阴魂难散。因为,在讨论某种理论或现象时,只要给自方挂一块革命一类的牌子,反方就得哑口无言。比如,汉字的发展是繁化是简化,这还可以通过调查来证实。可是一把这两者扯进两个不同的阶级归属,于是一般的读者立刻就不敢存疑了。据说简化字自古就在人民中间使用,而繁体字则是统治阶级的专利。而且,更为令人敬畏的结论是:“汉字就是这样在人民大众的进步力量和封建统治者的保守力量的矛盾中缓慢地向简化前进”(14)。可是,如果我们随便翻翻《淳化阁帖》或《三希堂法帖》就会发现,不但封建大官僚,甚至皇帝老倌的‘帖文’‘笺文’很写了不少当时的简化字或简化偏旁。相反,民间墓碑、牌坊、家庭的门匾、楹联、文契、合约、桃符、喜帐、挽联、祭文、安民告示、服务招贴、封套皮面等,却大部使用正体楷书。不知这些举例合不合这位研究者的胃口。而且,更妙的是这种‘阶级分析方法’还被用到了国民党政府内部。1935年南京部要推行简化字,但“由于戴季陶等反动官僚的坚决反对”而取消了。作者的这支笔:‘真逗’,只要那么一划,就“天下太平”了。省事倒是省事,可未必合于事理的真实。

近来,出口转内销在商品领域的号召力早为跳楼价、出血价所代替。惟在文字范围却时兴起来;颇有那么几篇杂文,讲到推行简化字汉字时总要拉扯上新加坡。说是连那里也实行了。所以,就应以他们为榜样如何如何。我小时只知道那里有位爱国华侨胡文虎先生,还曾经为那句常用的歇后语——万金油虎(唬,)牌的,而很为胡先生不平过。这两年才领悟到,原来新加坡还是镀金圣地。卢赣章到那里当了三年洋奴小买办,尽管中文他连小学也没毕业(即没进过学)。但居然可以当起纵论中文、洋文优劣的权威。学了26个字母就会了的神话就来自此公。似乎现特流行的诸事讲究‘罚款’也学自那里。而推行简化字还要把以汉字为第三文字的国家作样板,这也未兔有点太‘取法乎下’了。

我常在想,为什么像北魏、辽、金、元、清的统治者们有的有自己的文字,有的没有,但他们都没有像李元昊那样创制一种文字强制推行,也没有像近代的东西洋帝国主义者那样,在殖民地里强制推行他们自己的文字,;反而在长期使用汉字中,受到汉字承载的大文化的熏陶,地融入到那个光辉灿烂的中华文化之中了。可是,在李元昊那里,利之所至,今天向这个认祖,明天又向那个称臣,要睡妻舅妻就睡妻舅妻,要睡儿媳就睡儿媳,儿子激愤下削掉了爸爸的鼻子,爸爸再把儿子和自己的发妻杀死,真是淫欲横流、人伦尽丧。考查一下敦煌石室秘笈保存的缘由,也不难想象当时李元昊兵燹所至焚烧劫掠之惨。这也正是贾谊《过秦论》中,讲暴秦的话:“废先王之道,燔百家之言,以愚黔首”。由此看来古今中外开明的统治者在发展本族本国的文化上,并不与人民背道而驰,只有野蛮的残暴者才要大搞愚民政策。这也就是列宁痛斥“无产阶级文化派”的原因。

西方的拼音语文,天天都在发展音节不同的新词。可是,汉文、汉语则不需要创制新字,只付予旧字词以新意,或用旧字“生成”新的合成词就行了。如:侃大山、混钝、博奕论等。这里我又想举个例子,日本的外来语辞典约有4万多单词,全系欧、美、拉、非的音译词。这些词大部是科技用语,绝非只会日本字母的一般人能“无师自通”的,它们要比“烟斯披里顿”更难懂更难记。相比之下,汉字全无此种弊端。例如“烟斯披里顿”早被改成意译的中国人易识记的“灵感”了。这又是聂先生不太爱听的“汉文字的优越性”所在。但是,这无疑会给汉文、汉语表现现代生活、技术带来极大的方便。现在,一写繁体字就被叱为“复古”,还会给扣上顶“附庸风雅”的帽子。其实,误写了繁体字不过是习惯,因为我们这一辈的人或建国后出生的人都经过简化字改来改去的年代,所以,有时也会弄混。另外,或是为了好看,如宝的繁体就比简化字写来好看,敝姓更是如此。既然,当初公布实行简化字时,有对书法和姓名可以繁简由人的规定,我对某些繁体字也就照此办理了。此外,有些繁简的转换也不明确,不然,聂先生怎会诬指别人为“白字叔叔”。(15)

那么,就不要统一吗?当然不是。但是,任何统一都是在兼容并蓄,求大同存小异原则下实现的。如果排除异已,搞孤家寡人,做清一色,也就无统一可言。四五千年的汉字发展正是因为她具有这样一种“博大胸怀”才使她成为中华民族人民共有的文化基础载体和交流工具。如果,汉字只是一种拼音文字,它必定会排斥不是讲标准语的人的使用。欧洲文字庞杂纷纭的事实已经是众所周知的例证了。而且,更值得我们深省的是,汉字更远播于东亚各国。在他们做了适应本民族语文情况的调整后,已成为他们各自语文的一个重要的不可分割的组成部分。所以将来汉字统一必定是彼此承认现存现实的一种统一。从大陆说简化字已经推行了几十年,从繁体字说也有两千年的历史。即使大家都认可了简化字。古代留传至今的繁体字也无法改变或销毁,更何况简化字当初匆促上阵,今天大家已经发现许多弊病。而且,就电脑汉字输入来说繁体字也比简化字有优势。这样一来我认为“识繁写简”,是今天可以预见得到的最可取的统一汉字的方针。这已是今天许多人的共识。只有使用汉字的中国人先实现统一,才能将汉字推上重建亚洲汉字文化圈的日程。

至于说生造简化字的问题,我认为并不像某些人说得那么严重。因为这些字大多只见于菜摊、果摊或小贩推车上。其实,有些人的大讲生造简化字的目的,只是用它做砸拦繁体字牌扁的陪绑罢了。(16)中国毕竟是个12亿人的大国,文盲半文盲占了相当的比重,民间错别字的纠正,还要从提高文化人手。而且,首先还是放在有很大影响的大众传媒上。中央电视台和电台上的名主持人,居然把“横槊赋诗”读成“梅槊赋诗”;“夜雨剪春韭”读作“夜雨剪春菲”;“月照花林皆似霰”读做作“月照花林皆似散”其影响大概要远胜于小摊上那一两个错别字了。所以,某些人的兴师动众,也令人有醉翁之意不在酒及桃子只捡检软的捏之感。而且,说句老实话,最最重要的,是生造简化字的老祖宗们不要再以各种借口乱造新的简化字了。其次,是要清除汉字拉丁化的影响。就此我也举两例:其一、汉语拼音原只作为汉字注音之用,不是文字、可是有的商业牌匾上却居然把它当文字用,如东亚XX公司,其中东亚用的是汉语拼音,而X公司却用的是英文。这样的牌匾倒是真该改改,因为,它是中国人看不懂,英国人也看不明白。另一个例子。是小学儿童“拼音文字”的学习。现在的孩子被强令把汉语拼音当一种文字来学。本来普通话是要通过口耳传授的方法学习的,现在却要孩子死记硬背那艰涩的带四声拼音符号,而到头来在生活中孩子们却仍然说着他们自己的方言或方音。这样的拼音学习可实在是儿童们学习上十分困难却又收效不大的沉重负担。其所以如此无非是受了汉字拉丁化的影响,他们借口推广普通话,实质上却是为推广拼音文字做准备。

现在,日本、韩国的有识之士,已经从“汉字落后论”的噩梦中醒来,各自开始研究他们使用的汉字的划一和规范化的问题。目前,汉字的电脑输入已经解决,而且其输入速度达到了世界上任何拼音文字难以比拟的程度。但是如果,它能成为世界文字,其中一个需要努力发展的方面,是它本身所涵载的科技信息量和文化信息量的多少。除了汉字主要使用国家和民族的文化及科技的发展水平如何外,也要看汉字文化圈内汉字兼容与沟通的程度和合作的情形如何而定。

今天,我们对汉字的认识已经与过去大不相同了。所有这些成就应该说都是从80年代以来,延续10年的有关于汉字优越性和反对汉字落后论的专业的和非专业学者共同取得的成果。这个讨论的最明显的成就,就是把汉字从一个被文改先生辱骂和攻击得体无完肤、行将被消灭的文字体系,复原成为从理论上和实践上说都是无可争辩的一种先进的文字体系。而且,正是由于汉字没有被改成拉丁化的东西,因此,它的继续存在和发展,才得以保存并且延续了中华民族光辉而伟大的文化。一想到这一点我就无法宽容像卢赣章那样冒牌的忧国忧民者。我想我们的讨论还不能“就此打住”,并不是因为还有不同意见,没有不同意见就没有争鸣了。倒是因为我坚信通过更深入的讨论,我们一定会像过去一样进一步发掘出汉字的、汉文化的和汉字文化圈的一个更加辉煌光明的明天!

注:

(1)早在周有光先生的《汉字改革概论》(文字改革出版社,1961年修订本)中他就说:“文化符号发展的一般规律主要是简化”(2页)又说“在历史上,汉字每当传习扩大,应用频繁,就发生简化。隶书的产生就是如此。”(Il页)

蒋善珠《汉字学》(上海教育出版社1987年版)对汉字的简化史说得更肯定。他说“在汉字学史上,不论什么时候,简化总是占优势的。汉字的繁化现象,只是极少数的例外。不但是局部的;而且是暂时的。”(185页)又说:“简化是和一种文字的演变相始终的。汉字的金甲文、古籀和小篆的笔划繁多,结构重叠的字如:……等字到了真书出现笔划都变少了(此处的实例从略——引者)。这是汉字简化的实证。……简化不但决定了文字的演变,并且决定了文字改进的途径,文字形体如没有简化这个主要方向是无法改进的。”(184一185页)

(2)这里对所选用的样本的操作定义略加说明:《书法字典》共收首文提头字4392字。字典中引用〈说文〉小篆的首文字大多只有一字。但引用《隶辨》中的隶字每字却有时有数个。在此情况下,只选与《说文》小篆形体相近的字为准。

(3)许慎著《说文》时,隶书已通行300年,因未见善本此为估计。

(4)为避免排字工人的麻烦,对篆、隶书的笔划、部首、偏旁的举例,不列实形,只用文字描述,篆书笔划的名称也是我杜撰的,希不至引起误解。

(5)点划即笔划结构。(见〈辞海〉3582页)

(6)以上罗振玉、王国维诸人引文及郭绍虞先生引文均见郭绍虞〈照隅室语言文字论集〉中《晚周古籀申王静安先生说》一文。

(7)《中文书法大字典》中所选的《说文古籀补》中的古籀文,每字大多只有一体,但也有少数有数体的。我只选用与小篆近似的一体为比较样本。

(8)〈古搐汇编〉1980年武汉市古籍书店据1934年商务印书馆初版本影印。凡例中尚称::“说文重文为七百二字,说文所无提行之字为五百九十字,说文所无古籀重文一千二百五十二字。均因数目不大,不改变《说文》提行字与大量古籀重文的基本情况,故从略。(作者)

(9)引文见陈讳湛著《甲骨文简论》上海古籍出版社,1987年版,73——75页。陈著并附有一干支各期发展变化字形表,极具直观性。

(10)见邓雪琴《关于汉字简化字规范化的历史回顾与思考》载《西南民族学院学报,哲社版》1994年第4期。作者说:“甲骨文和金文里的一些文字都是由繁到简,且繁简不一。比如‘车’字最早就写成带车箱、车辕、车轭、车衡和车轮的繁体,后来有省掉车厢的写法,有省略车辕和衡、轭的写法,也有只写车轮部的简体。(118页)

(11)见《文心雕龙·体性篇》。又此处的“理发”绝非剃头之意,但当年文改先生如此同音假借了一下,我也只好跟着“复古”一回。

(12)可见《辞源》和《中文大辞典》等部首部。

(13)甲骨文的情形有不同,因为是早期创始期的文字,所以,尚有近2/3的符号至今尚难认知,除了卜辞过于简要,不易从上下文猜出字义外,文字字体结构与后来的古文文发生大的改变也是原因之一。

(14)见注10。

(15)见其新作《就此打住》载《语言建设》1995年第2期。只说“白字”的事。聂先生是常向他上小学的儿子请教的,不耻下问的精神可嘉。但是,聂先生常把该查字典和该问儿子的事弄颠倒了,结果效果都不佳。如江枫先生将形象写成像形,聂先生就拿着请教他上小学的儿子,他独生子竟指为“白字”。可是《辞源》0256页,《辞海》1055页“象”二解;597页“像”二解,均指出象、像在此可“同”。尤其“像”当动词用时。相反,像我、你、他这样的字是否是词?该问问他儿子是否说错了?“LETTER”和 “WORD”这样的英文词也该问问他刚念英文字的子,侄如何译时,他却又摆出一付专家的样子说“……作为人类社会发展的直接反映的……”。反而倒显出了半瓶醋。

(16)带领孩子上街查招牌,砸老匾,好像当年横扫“四旧”。这次敝人有幸也被聂先生斥为文革余孽了。可是聂先生“有没有搞错”。“可以休矣”可是鲁讯先生的发明,至于“污泥浊水”、“紧锣密鼓”等何时成文革大字报语汇,却不见有任何一本辞书标明。倒是“道听途说”、“望文生义”、“捕风捉影”、“张冠李戴”、“听风是雨”等手法,尤其是“扣帽子”、“拉大旗作虎皮包着自己吓唬别人”可是毛泽东为“四人帮”定了性的特征,聂先生何妨对照一下自己?!