中国电视剧与民族叙事审美文化传统

【内容摘要】 随着消费观、娱乐性、商业色彩的渗透和冲击,影视文化面对挑战。本方着重对中国电视剧所承继的民族叙事审美文化传统进行了和现实的观照,并通过对一些电视剧叙事文本的解读,分析了中国叙事审美传统在中国电视中存在的形态和文化意义。

【关键词】 中国电视剧;民族叙事传统

一、民族叙事审美文化观念与中国电视剧的文化意义

随着强势的好莱坞“帝国主义文化”电影在全球的扩张和渗透,消费文化观极大地冲击了各民族的传统和审美文化,娱乐性大众文化逐渐成为社会主流文化,商业性成为影视创作不可抗拒的力量。中国影视剧传统的艺术追求和审美价值也受到了严峻的挑战,并在发生着深刻的变化。

中国传统“文以载道”的文艺观,以及在传统经典艺术中确立的艺术至上的审美价值观,使中国影视剧作为最有影响力的叙事艺术,一向强调作品的宣传教化功能,追求高雅的艺术品格。这固然给予中国影视剧以丰富的文化艺术滋养,也在不同程度上加重了中国影视业的负荷,损害了电影和电视剧作为流行文化,作为最主要的大众“消费故事”应有的自由轻松的天性和审美本质。同时也使得贯通中国艺术史的高雅与通俗的矛盾,在电影和电视剧之间冲突。电影的高雅和电视剧的通俗观念,使影视研究者在聚焦电影的同时,显得忽略了电视剧,尤其是对电视剧在全球化背景中的文化意义和价值的研究。

比较中西影视剧文化观念的差异,考察中国叙事艺术的传统文化观念,能使我们在一个纵横交错、深远开放的文化视野中,正确理解当代中国电视剧在消费时代的文化意义,深刻认识在全球化背景中,电视剧对于维护中华民族独特的审美文化传统和艺术品质、保持文化趣味和艺术精神的多元性与独立性所具有的重要意义和价值,从而使电视剧能够在好莱坞电影的压力下,在“文化帝国主义”垄断的国际影视文化市场上,为中国影视文化争得一席之地。

西方文化对事物本体的关注,使他们强调电影和电视剧传播形式、音像效果、欣赏环境等物质本体层面的差异,并视之为本质性区别。西方电影文化传统观念对逼真的视听效果的追求,对电影院独特的观赏环境、仪式化的观影经验和观影快感的强调,使电视剧在西方人的观念里,只是一种枝节繁冗、漏洞百出、没有结局的肥皂剧,或是作为电影的延伸和泛滥的劣质仿制品。因此,电视剧只是一种非正式随意性的文化形式,而不是正式的需要严肃对待的艺术。

对于西方国家的观众来说,电视剧只是家庭里的一件普通家具(电视机)提供的千百种节目类型中普通的无足轻重的一种。是在没有别的正式文化活动安排的情况下,呆在家里的一种随意的消遣和调剂。

而在西方批评家眼里,戏剧和电影是高尚的需要严肃对待的艺术,因此需要有汗牛充栋的理论著作来强化其重要性。与之相比,电视剧是等而下之的肥皂剧或无足轻重的情节剧,甚至“不能算是具备了传统意义的形式”,①不具有完整独文本的可分析性。

中国传统文化重“道”轻“器”的观念,以及整体直观的审美型思维方式,使人们不去细究电影物质本体的差异性。正如当初把电影称作“影戏”,只注意了其“戏”以连续运动的人物造型叙述人生故事的艺术特质,而忽略了人物形象是实体或是影像,忽略了影像是人物实体的逼真再现或是假定性模拟等涉及艺术本体差异的问题。在中国传统观念里,人生真理,人类精神才是“道”,“戏”之大“道”则在于展现人与社会、人与和谐有序的文化理想,在于“教化民众”,使其能独善其身或兼济天下,完善人格情操。至于“戏”实现的物质形式,无非小“技”,不值得特别强调。电影、皮影、舞台戏莫不如此,更何况如此接近的电影和电视。影视一家的观念认为,电视只是以其技术上的优势拓展了电影艺术的叙事潜能。

家庭化的生活方式,“瓦肆”听书的文化传统,以及传统叙事艺术的文化观念,也使电视剧在中国与在西方国家不同。中国影视观念很少厚此薄彼地偏执,在影视理论家看来,电视剧承载着中国传统叙事艺术(包括小说、戏剧和电影在内)所有的文化意义和美学功能,是以“适俗”的大众趣味,实现“导愚”的教化功能,以“奇”思“妙”想的叙事形式,讲述悲欢离合的人生故事,是“穷巧极工”,“传神写照”人物性格心灵的艺术形式。

而对于中国的普通观众来说,电影和电视剧的区别主要在于一个是短篇叙事一个是长篇叙事,相当于短篇小说和长篇小说的区别;至于观赏环境,正如当初看戏听书得去“勾栏瓦肆”,而有钱人则愿花钱把说书人或戏班请到家中。对于中国人来说,“家”是最方便最理想的享受“故事”的环境。无论是电视批评家还是普通观众,都把电视剧看作独立完整的叙事艺术文本,插播的广告无非是中场休息时的茶水瓜子,每日几集的时间间隔,也有“且听下回分解”的心理准备。于是,电视剧在中国成为“人们生活中最基本、最主要的‘叙述故事’和‘消费故事’的渠道”。②

自1994年开始以分账形式进口外国“大片”以来,美国电影更加直接和迅速地进入中国市场。《泰坦尼克号》、《星球大战》等好莱坞电影创造的高科技奇观、个人英雄主义叙事原型,享乐、欲望、宣泄、叛逆、刺激等商业性类型元素,在使消费欲望得到最大限度的满足的同时,与贯穿好莱坞电影的美国神话和消费主义价值观一起,深刻地影响并改变着中国的意识形态和影视文化观念。当好莱坞电影通过刺激中国观众的观影快感,强化影院文化意识,培养了越来越多的好莱坞观众的时候,在性、艺术性与商业性的夹缝中挣扎的中国民族电影,却很难在宣泄与宣传、叛逆与认同、个体与集体之间,探寻一条通向世界的民族电影之路。加入WTO后,好莱坞电影将更大规模地进入中国市场,中国民族电影的生存显得前景堪忧。

与此同时,电视剧撇开好莱坞超越现实的欲望奇观,在广泛吸纳融合世界优秀文化的基础上,继承中华民族独特的审美文化和叙事艺术传统。以一种对这个有着五千年文化历史的古老民族现实的生存状态和文化状态的热切关怀,展现着风云变幻的社会文化环境中人生命运的悲欢离合,叙说着一出出回肠荡气的中国人自己的人生传奇,形成对中国人生命、生存和心灵的观照。中国观众选择了电视剧作为最喜爱的电视节目类型和虚构性叙事形态,因此,电视剧的意义不仅是在电视节目中,还在于它在所有大众娱乐叙事文化形态中占有的至为重要的地位,其影响力远远超过电影、小说戏剧等其他叙事艺术。

二、中国电视剧叙事机制与民族叙事审美传统

“观众将倾向于选择那些与他们自己的文化最接近和更紧密的节目”,③在与中国有着共同的文化渊源和审美价值观念的东亚、东南亚各国,中国电视剧也有巨大的市场潜力。《红楼梦》、《西游记》、《努尔哈赤》、《三国演义》、《水浒传》、《雍正王朝》等电视剧就曾在香港、、日本及东南亚各国播出。这些从形式到内容都凝聚着为中华文化所珍视的审美传统和艺术精神的电视剧,在亚太地区成功发行,表明中国文化在漫长的历史中对亚洲各国的深刻影响,而这些电视剧传统的叙事类型、传统的审美规范和传统的文化内容,作为全世界华人文化圈的心理共鸣点,为中国电视剧在国际市场的竞争提供了文化基础。

但是,流行文化作为一种蓬勃生长的新的文化类型,也在不断地引导人们对传统作出新的理解和阐释,电视剧也要求传统文化得到现实的言说。《水浒传》、《三国演义》、《宰相刘罗锅》、《雍正王朝》、《康熙微服私访》等电视剧展现的中国传统文化,无不渗透当代生活、当代意识对传统的反思和流行文化的轻松通俗。新近流行的电视剧《笑傲江湖》和《大宅门》,也正是通过当代意识对文化传统的自觉反省,流行文化对叙事艺术传统的自觉改造,实现了中国传统文化与文化的融合,中国传统文化与国际流行文化的融合,从而在国际市场中获得成功的。

电视剧《笑傲江湖》以武侠的传统形式所表达的“和而不同”的传统文化观,经典而不刻板。如果说令狐冲的形象还以金庸小说为蓝本的话,世情传奇电视剧《大宅门》中的白景琦,就具有了中国电视剧人物创作的独创性。虽然仅仅是前半部分(40集),我们已看到他鲜活的个性形象,他的我行我素、放任不羁、宽容大度、乖张暴戾,“他精湛的医道,潇洒的处世,救了不少人;他的愚孝,他的专制,也毁了不少人”。④这使他超越了以往电视剧主人公的人格模式,超越了封建卫道士、反封建战士、民族英雄、豪侠、浪子等性格模式,超越了简单的道德评判,深拓出现实人生中人性的复杂性。同时,创作者将充满当代意识的人文情怀,以及对民族文化传统所作的深刻反思,寄托在白景琦身上,使之作为文化的叛逆者和继承者,展现了五千年历史积淀于民族集体无意识的国民性格。尤其重要的是这部电视剧“救亡”主题下的启蒙意识——对蒙昧的国民性的揭露与批判,对处于类似情境下的中国影视文化的深刻启示:加入WTO后,面对好莱坞“文化帝国主义”的全面进攻,在“挽救”民族传统文化,“挽救”民族影视文化的忧患与焦虑中,应保持一分对民族文化,对民族影视文化深刻反省的自觉与清醒。

创作者正是以这一分自觉与清醒,使《大宅门》从形式到内容,都集中地体现着当代流行文化对民族文化传统自省后的扬弃,达到了中国电视剧对民族叙事文化传统认识和借鉴的新境界和新高度。在取得雅俗共赏的流行效果的同时,获得了超越其艺术价值的文化意义。

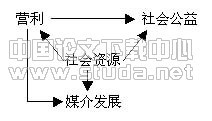

由此,我们可以看到,民族传统的叙事审美模式与电视大众流行文化的娱乐形式,民族传统文化、当代意识以及当代意识对传统文化的体认(合理与不合理),共同构成了制约中国电视剧叙事的形式与内容的联合机制。以下将通过对一些出色的电视剧叙事文本的解读,进一步分析中国叙事审美传统在中国电视剧中存在的形态及其文化意义。

三、电视剧对民族叙事传统的扬弃

叙事的文化理性与智慧:电视剧《太平天国》的教训使我们认识到,历史叙事的种种文化理性原则,会在不同程度上加重电视剧的负荷,损害电视剧作为大众娱乐文化自由轻松的天性和审美本质。《大宅门》则采取了“拟史”的折中,借鉴了历史叙事的艺术审美智慧而不拘泥于历史理性原则规范的刻板。

历史剧《太平天国》对社会背景深刻性的强调,使其社会背景与故事相剥离,描述着当时政治社会的几个清政府贪官、西方列强的炮舰和一大群饥民,却都游离于情节之外。而《大宅门》(前40集)在所叙的一系列历史变迁中,设置了作为社会政治背景的人物(慈禧、李总管、詹王爷、常公公、魏鹤卿、关静山、田木父子等),并都是与大宅门的兴衰荣辱休戚相关的。他们融汇于剧情构成外在的叙事张力,与白家二奶奶、白景琦、白颖宇等主体人物剧情构成的内在叙事张力呼应互动,形成了一个广阔深厚的叙事境界。

此外,《太平天国》剧“以文运事”的叙事策略对真实历史事件的强调,使人物和情节成了受制于历史事件的傀儡,限制了电视剧作为大众艺术和流行文化的虚构叙事功能和娱乐功能的发挥。《大宅门》则“因文生事”,充分发扬了电视剧虚构叙事的功能,使史实只粗略地存在于大社会背景里。它以营造真实性时代文化氛围、塑造真实性人物性格为出发点,进而把对文化传统的深刻反思寄寓于文化氛围和人物性格中,形成更高层次的文化理性真实,既达到了“落花流水,无不”的审美效果,又丰富了电视剧的文化内涵。

拟史的叙事章法,使中国电视剧以传奇人物与历史人物的交织,传奇故事与历史事件的互动,传神写照五千年历史、中国人的生存环境及生存方式;从历史理性的角度,展示中国文化的主体,揭示出中国文化本身所蕴涵的深刻矛盾;使我们民族对于历史难解的心结,对于历史想象和历史叙事的渴望,对于文化传统的迷恋,以最世俗最大众化的电视神话的形式得到了莫大的释放和满足。

预言叙事的传奇性:电视剧作为大众娱乐文化形式,强调能够“满足人的好奇、娱乐和创造的内在欲望”⑤的虚构叙事的传奇性。在古代史书和小说中大量存在的预言性叙事,是用以增强传奇色彩的一种颇有中国特色的叙事传统,是“历史写真受到超现实的神话素意象和梦幻境界的干涉渗透,在时间和事件状态的错位中,暗示出某种预兆和机缘”。⑥电视剧《武则天》中道士袁天罡观天象而对国家命运和武媚娘命运的预言,《橘子红了》中“算命的”说秀禾和大妈的命运,电视剧《大宅门》开篇着力渲染白景琦出生时不哭反而笑的奇异事件,无疑都是受传统预言性叙事的影响。这使得后来发生的种种变故和戏剧性事件,蒙上了一层与之相关的神秘色彩。同时,预言和应验之间所隐含的错综迷离的天机和神秘莫测的命运感,造成了解释的多义性,并在最惊险处给观众以某种心理暗示,满足了人们对于生命、命运和历史偶然性中无法解释的神秘感的好奇,预言叙事强化了电视剧虚构叙事的传奇色彩。

对传统叙事模式的改造:《大宅门》把类似于《玉堂春》的故事移植到杨九红与白景琦身上,对《玉堂春》故事类型的叙事肌理进行了精心的梳理和改造。

《大宅门》里的白景琦在杨九红之前,就已经历了一场不说惊世骇俗,也算得上叛经离道的自由恋爱。未经父母家庭同意,私自娶了仇家女黄春,被双双赶出家门,两人可谓一往情深,也曾相濡以沫。开胧胶庄发迹之后,白景琦才开始了与杨九红轰轰烈烈的公子与妓女的艳情,待有情人终成眷属,杨九红充满传奇色彩的悲剧又展开了。婆婆对她无休止的羞辱与迫害,夺走她的女儿,被奶奶养大的女儿对她的鄙视与憎恨……对于杨九红来说,这些都是可以承受的来自社会传统的外部压力,更可怕的却是来自爱情本身的危机——白景琦作为文化传统的继承者,对于压力的顺从、认同乃至利用,以满足其本性欲望的喜新厌旧。杨九红在没有名分的怨愤中,在年老色衰被遗弃的担忧中,变得刻薄狠毒,她偷走了女儿的孩子,逼死了地位比她更卑微的槐花,就由家族宗法制的受害者变成了害人者。

对于杨九红的传奇故事,《大宅门》采用了中国传统虚构叙事的多种技巧,采用了为宋元话本所惯用的悖谬和错位的叙事策略,⑦于庸常之中见新意,为电视剧叙事增添了亮色。杨九红在理智上知道,夺走她女儿的是她的婆婆,自幼没有母爱的佳莉,也是一个无辜的爱害者,是她心痛心爱着的女儿;奶奶带大的佳莉,对她只有和奶奶一样的鄙视和厌恨。伤心绝望的杨九红把对婆婆的怨恨发泄在女儿身上,把女儿被夺走的怨愤发泄在女儿身上。一段常见不新的故事,通过设置人性与文化、情感与理智这两个极端的悖谬策略,化腐朽为神奇,突显出人物性格的悲剧色彩,强化了对文化传统批判的力度。

杨九红为得到白景琦的专宠,带了槐花替白景琦冒死去日本人占领的关东办药,当她以过人的胆识,历经艰险得胜归来,并以为可以居功得宠时,白景琦已经与丫头香秀打得火热。这种动机与结果相错位的传统叙事形式,强化了情节的戏剧性。以得宠为目的的冒险传奇以失宠而告终,这是千年父权制下演绎得最俗套的宫闱争斗故事,《大宅门》却能妙笔生花,以杨九红的关东冒险所体现出的作为主体的人本身的意义和价值,与其渺小的目的构成强烈的反差,使这个庸常的故事获得了深刻的文化精神。

叙事的扩展,叙事形态的改变,使《大宅门》叙事焦点离开了望门公子与名妓女曲折动人的深挚爱情故事,转向他们婚后的家庭生活,从而使叙事主题、审美意趣以及叙事所指征的文化意义与人性深度都发生了相应的变化。从而超越了《玉堂春》打破出身门第封建文化观念、追求自由爱情的主题,而深入到对这个主题所蕴涵的人类自身的种种悖谬的反思:文化传统与自由反叛的悖谬,人性欲望与纯真爱情的悖谬,情感与理智的悖谬。

研习传统,转成新鲜,中国电视剧以当代人文精神改造叙事文化传统的自觉意识,使《大宅门》、《橘子红了》、《女巡案》、《太平公主》等一批优秀剧目,把源于中国古典小说戏曲的出奇制胜,于庸常之中见神奇的叙事传统,作为贯彻始终的叙事策略和叙事风格,获得了无人不“奇”,无事不“妙”的审美效果。同时又超越了从道德伦理和正义善恶的价值判断出发编排人物情节的传统叙事模式,以张扬个性、质疑传统道德、质疑传统善恶价值、弘扬优秀文化传统等当代意识为叙事动力,寄寓着对人性弱点、对鄙陋的文化传统的批判。

不再是80年代艺术先锋们对传统叙事形式的生硬而刻意的否定和质疑,不再是在《大红灯笼高高挂》、《菊豆》等影片中表达过的那种思想巨人的沉重忧思,不再是大师们“人皆昏昏,我独昭昭”的呐喊批判,电视剧是站在审视全人类文化的高度,以一种对人的文化的宽容和一种对人的悲悯,在维护我们民族所珍视的叙事审美文化传统的基础上,实现了当代意识对传统文化的批判和反思。当代意识在这里不再是孤独思想者所悟,而被淡化为当代人的一种常识融于叙事。难怪习惯了忧愤和呐喊式批判的人们,因无法找到“第五代电影”用影像空间构置的那种压抑、苦闷、绝望的深度文化环境,而难以发现并理解被电视剧精心改造过的传统叙事流程中所蕴涵的文化批判意义。中国电视剧集中地体现了90年代以来,中国叙事艺术形态对传统叙事智慧在更深入认识的基础上,向叙事审美传统的再度复归。

注释:

① 劳拉·斯·蒙福德著,林鹤译:《午后的爱情与意识形态》,中央编译出版社,第38页。

② 尹鸿:《意义、生产与消费》,《传播》2000年第4期。

③ John Sinclair, Neither West nor Third World: The Mexican Television Industry Within the NWICO Debate, Media Culture and Society, 12/3:343-60

④ 郭宝昌:《大宅门》前言,作家出版社。

⑤ 杨义:《中国古典小说史论》,中国社会出版社,第28页。

⑥ 同上,第456页。

⑦ 同上,第243页。