论大众文化与媒介教育的范式变迁

【内容摘要】 大众媒介传播的主要是大众文化,因而人们对大众媒介的态度取决于人们对大众文化的认识。从媒介的来看,它先后经历了从批判范式、分析范式到表征范式的变迁,而影响这些媒介教育范式变迁的决定因素就是人们对大众文化观念的变化,且这些观念变化又与法兰克福学派、李维斯主义、英国文化研究学派及符号学的产生联系在一起。

【关键词】 法兰克福学派;李维斯主义;批判范式;英国文化研究学派;分析范式;符号学;表征范式

自大众报刊的出现把人类导入到一个大众社会后,人们就从未停止对大众媒介的反思,其核心问题就是我们应该如何面对大众媒介。我们知道,大众媒介所传播的主要是大众文化,因此,如何面对大众媒介的问题实际上主要取决于人们对于大众文化的态度。由于20世纪大众媒介的迅猛发展,学校教育也无法忽视其所带来的挑战,于是在学校中对学生们进行关于媒介的教育也应运而生。媒介教育在其多年发展的历史中,产生过多种多样的实践,迄今都未能产生一个统一的定义,其实践性要大大强于理论性,但如果择要而言,我们可以说媒介教育目标在于“培养更主动和更有批判性的媒介使用者”。①从历史发展的角度看,媒介教育先后产生过几种不同的范式,而这几种范式都建立在人们对大众文化的认知态度上。本文所要探讨的就是对大众文化认知的发展如何导致了媒介教育范式的变迁。

一、法兰克福学派、李维斯主义与媒介教育的批判范式

大众媒介传播的是大众文化,但何为大众文化,在此首先要做一界定。中的mass culture和popular culture都可以在汉语中译为大众文化,但严格来说,后者更准确的译法应为通俗文化,它强调的是为大多数民众共享的文化,是与少数上流社会所拥有的精化相对的概念。而大众文化则是大众社会的产物,是主要通过大众媒介来传播的文化。对于这二者的关系,有学者明确指出:“大众文化是通过大批量生产的技术制造出来的,为了牟利而向群体的公共消费者销售的通俗文化。”②由此不难看出,如果说大众文化仅仅是工业化大众社会的产物,那么通俗文化的历史要长得多,它自始至终存在于人类的实践活动中。如果说大众文化是一种为了牟利目的而生产的消费产品,那么正如汉德林所指出,通俗文化与民众所熟悉的日常世界有着密切的联系,与传统有着密切的联系,并且其文化创造者与消费者之间也存在着更和谐的关系。③然而,不容忽视的是,由于社会中通俗文化也多借助于大众媒介进行传播,这导致了通俗文化与大众文化越来越融为一体,因而有的西方学者提出,在今天的现代社会中,这两个词几乎同义。④本文在讨论中采用这一扩展后的现代大众文化概念。

对于大众文化最早进行深入探讨的是法兰克福学派。法兰克福学派20世纪20至30年代形成于德国法兰克福大学的社会研究院,后来由于纳粹分子上台,在德国实施法西斯统治,为了躲避迫害,该学派的代表人物不得不流亡美国,并把学院也移至纽约的哥伦比亚大学。这段痛苦经历也使得他们对极权统治持严厉的批判态度,同时由于对纳粹政权操纵大众媒介进行宣传和愚弄民众有着切身的体会,因而对大众媒介的消极作用有着极为深刻的认识。到了美国后,他们进一步把批判扩展为社会批判,提出了著名的“文化工业”理论。在该派学者看来,大众文化是以大批量复制技术为基础的、通过大众传媒来进行传播的工业化产品,这种文化重复雷同,缺乏原创性,以盈利为目的,把文化变成了消费商品,缺乏启蒙与自主性的反思,把人变成了一种没有思考能力的“单向度的人”。同时,在更深一层,大众文化虽然也能满足民众的某些需要,但它却阻碍了他们更为根本的愿望的形成,文化工业扼杀了政治的想象力。⑤这样一来,无论是从角度还是政治角度,大众文化的负面效应都是巨大的,对大众文化批判也成了一种必要的新的启蒙。

与法兰克福学派遥相呼应,在欧洲本土主要是在英国,同样也兴起了一股对大众文化的批判潮流,但其切入点却与法兰克福学派截然不同。这批学者关注的是大众文化对人类真正的文化(事实上是他们眼中的精英文化)所造成的危害,其代表性人物是英国文学批评家李维斯(F.F.Leavis),由于其影响广泛,这股思潮日后也被称为李维斯主义(Leavisism)。李维斯本人受艾略特影响很大,他也同样对文化发展的近代历程持一种悲观态度,并且把这种文化的衰落归因于工业化。作为一名文学批评家,李维斯认为文学承载着“生活”的价值,因而文学不单单是众多知识学科中的一门,而更是捍卫人类价值的集合点,是“对我们文明的意识(和良心)的中心”。⑥作为一名精英文化尤其是英国文学的坚定捍卫者,李维斯同样对大众文化的流行持强烈的批判态度,他认为这种文化是一种“标准化的与向低水平看齐的文化”,从而对人类的文化遗产造成危害,因而应该“训练公民去区分与抵制”。⑦不过,值得注意的是,虽然李维斯主义对大众文化持批判态度,但其同法兰克福学派却有着重要的区别,李维斯主义认为大众文化会损害真正的文化,从而对社会权威造成危害,而法兰克福学派批判的重点则是社会权威如何利用大众文化来操纵民众;李维斯主义认为大众文化盛行会导致一种混乱的无序状态,而法兰克福学派则认为大众文化能够维持社会权威,他们看到的是这二者中的一种和谐。

不管怎么说,无论从什么角度对大众文化进行批判,都会直接影响到人们对作为大众文化载体的大众媒介的看法,由此也影响到媒介教育范式的形成。由于最早的媒介教育实践主要是在英国,因而受李维斯主义的影响最为直接。李维斯和他的学生汤普森早在1933年就出版了一本名为《文化与环境》的著作,第一次系统地提出在学校教授大众媒介的建议,并在书中采用了一些从新闻、广告方面选取的材料。⑧他们的目的是通过教授学生一些大众文化来培养他们“区分与抵制”的能力,使学生能够自觉接受那些有益的文学遗产。他们相信,只要大众文化的粗制滥造与虚伪煽情被揭露出来,学生就会自觉地去抵制它们。这本书以后被修订和重印了很多次。从这种观点出发的媒介教育认为,以大众报刊为代表的大众媒介提供的是一种伪文化,它损害了真正的文化,而媒介教育的核心就是如何保护孩子们免受媒介内容的污染。这样,当时的媒介教育采取的是一种批判范式,其核心内容是反对大众媒介及其所传播的大众文化,媒介教师在课堂上教育学生们不要受大众媒介的不良影响,他们只在课堂上讲授很少的媒介内容,其最终目的还是为了批判,因而这就像著名学者马斯特曼(Len Masterman)所说,这种媒介教育事实上是一种反对媒介的教育。⑨由于这种媒介教育在本质上把媒介几乎视同一种疾病,因此认为学生接受媒介教育就像打预防针进行免疫一样,因此这种范式也被形象地称之为“免疫范式”(inoculative paradigm)。⑩

虽然说李维斯本人在开创这种批判范式的媒介教育时与法兰克福学派并没有什么联系,但当法兰克福学派的批判理论产生巨大影响后,却对这种媒介教育批判范式的后续发展起了强大的支持与促进作用,其关于文化工业的深刻而全面的论述为批判大众媒介提供了强大的火力,揭露大众媒介对民众操纵与愚弄已经成了后来大众媒介批判的主要内容。就算是在今天,虽然媒介教育的批判范式总的来说已不是主流,但其局部影响却时时可见,比如在广告课上许多教师不是教授如何制作广告或分析广告在大众媒介中的作用,而是关注于批判广告的意识形态导向及其牟利本质。

二、英国文化研究学派与媒介教育的分析范式

媒介教育在20世纪50年代及60年代出现了一种重要的转折,这次转折的基础依然是对大众文化的新观念的产生,具体来说体现在英国文化研究学派的主张中。

英国文化研究学派正式发端于伯明翰大学的当代文化研究中心(CCCS),其代表人物多是一些左派知识分子,主要领袖有威廉斯、霍加特及霍尔等人。其早期领袖霍加特与威廉斯都具有工人阶级的背景,他们从文学批评阵营中脱胎而出转入文化批评,因而其研究事实上也是对文学批评中的政治危机的一种反应。对于英国文化研究学派的产生与发展的历史原因,西方学者认为,这与英国知识分子对费边主义不再抱幻想并越来越被更具有实践性的马克思列宁主义所吸引有关,此外,工党政府的失败、越战及法国风潮等事件也都起了一定的作用。其中尤为重要的是,这批知识分子越来越感到他们“精神劳动”的状况与报酬和那些体力劳动相近似,这也就是说,知识分子越来越感到自己是工人阶级的一员。⑾

从学术成就来看威廉斯对该学派的影响最为巨大,他对文化概念的反思及重新界定为以后该学派的诸多研究开辟了道路。在传统观念中,文化一般是指那些为上流阶层所拥有的高等文化,而下层民众往往被视为没有文化的群体。而对文化研究学派来说,文化意味着几乎所有的事物,从电影、电视、报纸、杂志及这多种多样的媒介,到衣服、食物这样的日常生活用品,还有多种多样的制度、风俗、习惯,它们都是文化,正是它们构成了人类生活的方方面面。文化研究学派的代表人物威廉斯就明确指出:“对于文化这个概念,困难之处在于我们不得不持续地扩展它的意义,直到它几乎等同于我们的整个日常生活。”⑿既然文化意味着整个生活方式,那么大众文化作为人类生活的一部分,其存在的合理性不言而喻,它和精英文化一样具有自身的价值。

文化研究学派还进一步指出,所有的文化实践无不打下了权力的烙印,而进行研究的目的就是通过揭示文化的政治及社会语境,使在该语境中的文化自身凸显出来,并且最终让人们尤其是工人阶级能够认识并改变那种无所而不在的统治结构,进而实现其社会变革的目的。这样一来,大众传播对于该学派而言是尤为重要的,因为他们把媒介视为潜在的“意识培养”的工具,而揭示大众媒介中大众文化的权力本质,使工人阶级意识到自身的真正处境并进而提高工人阶级的觉悟,就成了该派学者带有强烈政治色彩的学术抱负。也由此,该派学者对大众媒介及大众文化的研究主要关注于对文化与权力之间关系的揭示,而这种权力关系可以体现在阶级、种族、性别等诸多方面。

英国文化研究学派这种反对传统精英文化的立场,把文化不再视为上流阶层的特权,而是“全部的生活方式”的具有人类学意义的文化观念,赋予了大众文化全新的意义,人们必须重视审视大众文化,也必须重新确定对待大众文化的载体大众媒介的态度,由此,在学校中针对大众媒介及大众文化的媒介教育也同样产生了新范式。这种范式不再强调高等文化与通俗文化的区分,而着眼于利用学生对媒介的日常文化体验来进行教育。学生的主要任务不再是拒绝媒介,而是区分媒介上的内容,知道什么是优秀的通俗文化作品,什么是伪劣的作品,并且承认通俗文化中也同样可以产生一些具有自身完整性的优秀作品。这种范式可以称为媒介教育的分析范式。由于当时霍尔等人所写的《通俗》一书为教授媒介提供了广泛的建议,因而这种范式也被称作“通俗艺术”范式。⒀这一范式的形成除了英国文化研究学派在理论上的贡献,新一代的教师的成长也起了至关重要的作用。这批教师在自己的成长过程中大多受到过大众文化尤其是电影的影响,因而他们很难接受过去那种完全拒绝大众媒介的批判范式,在实践中他们乐于采纳较为客观的分析范式。

如果我们从传播学的角度来看以上两种范式,我们不难发现媒介教育的批判范式其隐含的传播学前提是媒介的影响理论,它把受众视为一种完全被动的群体,他们容易为大众媒介所操纵和利用,并且大众媒介所产生的影响几乎也都是负面的,因而决定采用一种保护主义的立场。与之不同,媒介教育的分析范式更多地与传播学中的使用与满足理论相吻合。它承认大众媒介在内容上的良莠不齐,但受众可以通过学习一定的技巧来加以分辨,受众是具有一定的主动性的,他们完全可以做到让大众媒介及大众文化为我所用,而不是全盘抵制和抛弃。媒介教育要培养的也正是这种具有主动性的受众。此外,通过对媒介内容的分析可以让受众进一步认识社会文化的权力本质,这也有助于提高人们的自觉意识。

三、符号学的兴起与媒介的表征范式

符号学的兴起为重新审视大众文化与大众媒介提供了一种新视野。符号学简单地说就是关于符号的学科或总体理论,它系统和全面地回答诸如什么是符号、为什么会有符号、符号有多少种类及其分类标准是什么、它们如何相互指代等等问题。⒁符号学有两大源头,一是瑞士语文学家索绪尔,另一是美国家皮尔士,他们在独立的状况下分别提出了关于建立一门通过符号来研究事物的新学科的设想。虽然他们两人在具体主张上有所分歧,并且这在某种程度上造成了以后欧陆与北美的不同的符号学传统,但在把符号作为最基本的分析工具来进行意义的探究这一点上并无太大差异。符号学以后迅速成为一门“帝国主义的”学科,因为它被运用到其他诸多领域中,有些学者甚至声称它将会成为一门主导性的学科,因为能用它来解释人类传播的方方面面。⒂

符号学的核心概念是符号,那么什么是符号呢?简单地说,符号就是可以指代其他东西的事物。在各种各样的符号中,最重要的符号是文字,索绪尔进一步把这种作为符号的词语区分为表示音与形的能指(signifer)及表示其意义的所指(signified),它们合起来成为符号(sign)。自然,除了文字之外,图像也是符号,甚至在更广义上说,大多数东西都可以视为符号。不过,值得注意的是虽然符号都能表达一定的意义,但我们在日常生活中更多看到的不是单个的符号,而是许多符号组合在一起所形成的一个符号群,比如我们在书上所看到的一句话、一幅图片都是符号的组合,前者是由许多单个的词语符号按一定语法组织起来的,后者也是由颜色、图案等种种符号复合而成,这种按一定规则(convention)组合起来的特定形式的符号群,在符号学中我们称之为符码(codes)。⒃符码的概念对于媒介研究尤为重要,因为作为文本的媒介内容,无论其是文字、图像或二者兼备,它们都是符码,都是由生产者按一定的规则生产出来的,然后受众在读解媒介内容时,又按照一定的规则去理解其中的含义,这一过程正好与霍尔所说的制码(encoding)与解码(decoding)概念完全吻合。⒄

借助于符号学,我们也不难理解媒介分析中的另一个核心概念“表征”(representation)。我们知道,在媒介上出现的任何内容都是符号的一种建构,而不是事物本身。比如,我们在电视或报纸上看到关于美国世贸大厦恐怖主义事件的报道,但无论是文字报道还是图片,我们所能看到的都只是一些符号,而不是事件本身,它是已经被媒介化了的(mediated)事件。媒介化(mediation)这一概念告诉我们,我们通常所接触到的媒介内容都只是一种表征,它们是加工过的、用符号构建的某种东西,而我们正是通过这些媒介表征来认知这个世界。这也正如西方学者所说:“媒介不可避免地改变着它所处理的任何事物。”⒅

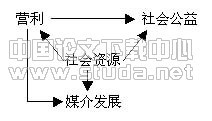

如果我们通过符号学的分析观念来透视大众文化,这同样会给我们带来许多新的认识。我们知道,大众媒介所传播的大众文化都是通过一定的符号来表达特定的意义,但这种意义生产过程有时并不是那么一目了然,在这方面巴尔特提供的“神话”概念起了关键的作用。我们知道,一个符号其意义往往并不是单一的,一个经典的例证就是,如果我们在生活中看到一束红玫瑰,我们知道它是一种红花、绿叶、带刺的植物,这个概念是它的本义(denotation),但我们也同样会立即联想到它代表着浪漫爱情,这就是它的引申义或转义(connotation)。事实上,这可以理解为两个层次的符号化过程,作为能指的玫瑰花与作为所指的概念构成了符号的第一层,而整个第一层又可以作为能指,而其所指则是爱情。有不少符号都具有这样两层含义。但问题在于,当这些符号的引申义已经深入人心,就像我们看到红玫瑰就会立即想到爱情一样,这时这种引申义在某种程度上就变成了本义,而巴尔特的神话概念指的就是这种被当作本义的引申义。⒆在红玫瑰代表爱情的神话中,爱情的含义事实上是我们人为赋予给红玫瑰的,但它看起来好像是自然的。我们在大众媒介所传播的大众文化中,经常可以看到这种现象,人们赋予某种物品以某种意义,并且利用这种意义来引导受众。比如,我们在电视广告中经常可以看到,说某种牌子的手表是成功人士的标志,这样就使手表作为计时工具的本义让位于它可以成为成功人士身份、地位象征的引申义,这也就是在通过制造一个神话来引导受众消费其产品。除了神话这一具体分析工具外,如果从总体来考察,那么在符号学的视野中,大众文化不再是一种简单的文化商品,它是涉及到生产机构、文化产品及受众三方面的一个复杂的意义生产、传播与接受的过程,有的学者还进一步建立了一种通过符号学来对大众文化进行分析的模型,具体包括对生产者/使用者、使用者/物品、生产者/物品三方面的符号解析。⒇

符号学的流行也直接影响了新的媒介教育范式的产生。这种新范式从符号和结构入手,把媒介教育的内容设立为以下几方面。首先,是把大众媒介中常用的制码与解码的规则教授给学生,从而让他们能够更好地理解相关的媒介信息,并进一步告诉学生在生产意义与读解意义中所采用的那些规则都会受到文化的制约,这样一来,媒介产品的意义就不能脱离具体的社会语境来孤立地理解;其次,让学生了解所有的媒介内容是通过符号建构出来的,是一种媒介象征,并不是原始的事实本身,但由于我们都通过媒介来认识与了解周围的世界,因而这种媒介在传播大众文化的过程中,经常通过利用一定的制码与解码的规则来制造神话,以及来操纵受众以达到其牟利目的或引导受众接受某种意识形态导向。由上可知,这种媒介教育的主旨是教会学生对媒介表征的分析能力与批判能力,因而,这种媒介教育的范式被称作“表征范式”,这也是目前欧美媒介教育中的主流范式。

综上所述,欧美的媒介教育先后经历了“批判范式”、“分析范式”及“表征范式”的变迁,而这种变迁的背后是人们对大众文化的认识与态度。今天,对大众文化的研究已经成为欧美高校中的一个重要领域,而媒介教育也正在沿着“表征范式”的路径往纵深发展。欧美各国的媒介教育实践,尤其是统一在“媒介认知能力”(media literacy)这一术语下的美国的媒介教育的迅猛发展,(21)必将使全球的媒介教育迈上一个新的台阶。

注释:

① Andrew Hart(ed), Teaching the Media: International Perspectives, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1998, p9

② Dominic Strinati, An Introduction to Theories of Popular Culture, Routledge, 1995, p10

③ Oscar Handlin, ‘Comments on Mass and Popular Culture’, in Norman Jacobs(ed) Mass Media in Modern Society, Transaction Publishers, 1992, p108

④ Stan Le Roy Wilson, Mass Media/Mass Culture, 2nd edn, MaGraw-Hill, Inc, 1992, p5

⑤ John Storey, An Introduction to Cultural Theory & Popular Culture, 2ndedn, The University of Georgia Press,1998,p106

⑥ Andrew Miller, Contemporary Cultural Theory, UCL Press,1994,p35

⑦ FRLeavis & Denys Thompson, Culture and Environment, Greenwood Press,1977,pp3-5

⑧ Ibid

⑨ Len Master man, ‘Foreword: Media Education Revolution’, in Andrew Hart(ed),Teaching the Media: International Perspectives, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers,1998,viii

⑩ David Buckingham, ‘Media Educationin the UK: Moving Beyond Protectionism’, Journal of Communication, Winter 1998,pp33-4

⑾ SamuelL Becker, ‘Marxist Approaches to Media Studies: The British Experience’, Critical Studies in Mass Communication, vol1,1984,pp66-80

⑿ Raymond Williams, Culture and Society Columbia University Press,1958,p256

⒀ Stuart Hall & PWhannel, The Popular Arts, Hutchinson,1964

⒁ Robert EInnis, ‘Introduction’, in Robert Einnis(ed) Semiotics: An Introductory Anthology, Indiana University Press,1985,vii

⒂ Arthur Asa Berger,Signsin ContemporaryCulture: An Introduction to Semiotics, Longman,1984,ix

⒃ Graeme Burton, More Than Meets the Eye,2ndedn,Arnold,1997,p33

⒄ Stuart Hall, ‘Encoding/Decoding’, in SHall, DHobson, Alowe & Pwillis (eds) Culture, Media, Language, Hutchinson, 1980

⒅ Graeme Burton, More Than Meets the Eye, 2ndedn, Arnold, 1997, p64

⒆ NickLacey, Image and Representation, StMartin's Press, 1998, p68

⒇ M Gottdiener, ‘Hegemony and Mass Culture: A Semiotic Approcah’, American Journal of Sociology, 1985, Volume 90, Number5

(21) William G Christ & W James Potter, ‘MediaLiteracy, Media Education, and the Academy’, Journal of Connunication, Winter 1998,pp5-15