发挥议程设置功能提高政策宣传效果

[内容摘要] 本文探讨了议程设置论的涵义,议程设置产生效果的条件,以及正确运用议程设置论进行政策宣传等问题。

[关键词] 议程设置;媒介议程;公众议程效果;政策宣传

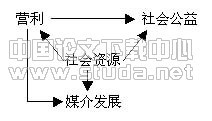

传达党的方针政策是我国大众传媒的重要职责,是影响和控制舆论的重要方式。随着社会主义市场的和日趋成熟,大众传媒对舆论的影响力更大了,“现在,新闻媒介(报刊、广播、电视)已成为政策传递中‘一竿子插到底’、信息衰减或失真最小的主渠道”。⑴对大众传媒来说,能否引导公众正确理解党的政策和策略,始终是问题的关键。而议程设置论对大众传媒进行政策宣传,搞好“舆论导向”则是很有意义的。本文将就议程设置论的涵义,议程设置发挥积极作用的条件与限制以及正确运用议程设置论进行政策宣传作些出粗浅的探讨。

一、正确认识议程设置论

议程设置论是美国传播学者麦康于己于人1972年首先提出的一种直接探讨媒介如何引导公共形成舆论或转变已有舆论的理论假设。其中心思想是:公众通过媒介知晓事件或问题,依媒介提示的角度思考,按照媒介对各种问题的重视程度来调整自己对这些问题重要性的看法,或者说媒介对某一事物的强调程度同公众对同一事物的重视程度构成正比关系。大约在议程设置论提出的同一时期,英国和美国和传播学者分别依据自己的实证研究提出了“社会现实建构理论”,事实上这一观点可追溯到1922年李普曼的《舆论学》。这两种从不同角度略有不同的假设具有“神似之处”。⑵

我国传播学者郭镇之在回顾了议程设置论这一理论假设将近30年来的研究进程后认为:“议程设置作为一种间接的媒介效果,获得了大量的验证,说明它是一种普遍现象。虽然这种效果具有潜在的歪曲‘图像’的危险,但它并不是一个贬义词。……议程设置是一种客观的功能,”⑶既然媒介的议程设置及其效果是一种客观的媒介功能,那么就非常有必要探讨一下这种客观功能的作用、条件及可能出现的问题,从而充分、适当地运用它达到既定的宣传党的政策进而正确引导舆论的目的。

媒介议程与公众议程的相关性是传媒宣传政策和引导舆论的前提与基础。媒介议程设置的功能建立在公众与自身经验以外事物直接体验的基础上。于是大众媒体得以每日每时提供人们身外许多刚刚发生或正在发生的事实的报道,从而满足公众认识世界的精神需要。因而,公众关于外部世界的图像——舆论,除了人际传播的影响外,基本受大众传媒议程设置的控制。该理论假设第一提出者麦康通过研究和分析认为:大众传媒经过连续的新闻选择与发布,影响着公众对什么是当前最重要问题或事件的感觉;在媒介的议程和公众的议程之间,存在着一种因果关系,即经过一段时间,媒介的优先议题将成为公众的优先议题。⑷这一理论假设在以后许多规模更大、相关问题更多的条件下,屡次被证实。

议程设置的效果不仅存在与媒介公众之间,而且也存在于不同媒介之间。较大的通讯社和威望较高的报纸、电台、电视台往往为众多较小的媒介设置了议题,记者或编辑个人作为把关人的作用实际上也无形中受到消息来源的影响。这在我国表现也很突出,《人民日报》、中央电视台等中央及媒体和新华社这一国家通讯社对议题设置作用是非常明显的。它们往往又在一些重大问题上联合行动,就从整体上覆盖了人们感知环境的范围,从根本上影响了舆论的发展方向和强度。

如果将媒介报道和其他内容总体上作为一种传播形式和氛围,那么在一个较长的时期内,它们会无形中给公众议程带来某种新的观念或设置某些新的议题。这种宏观的媒介议程设置功能,对公众议程的影响是潜移默化的,却又是强大的。

这就为媒介正确宣传党的政策,有效引导社会舆论提供了有益的思路和方法,提供了可靠的提供和依据。

二、议程设置产生效果的条件及其限制

媒介议程与公众议程间的因果关系,仅为媒介宣传政策和引导舆论提供了前提和依据,要使政策得到有效宣传,有使议程设置能够对舆论发生作用尚需要一定条件。麦康和肖在研究中曾指出,媒介的议程设置效果还要看公众与媒介的接触频率、公众对媒介的需要程度、当时人际交流的情况、不同公众的兴趣等因素影响的状况;并非媒介报道的所有议题都会紧接着在公众议程上显示出来。也就是说,很多具体情况会减弱或增大媒介议程设置的效果。另两位传播学者帕姆格林和克拉克在一次媒介调查中又发现,地方一级的媒介与全国性媒介相比,其议程设置对舆论影响力要逊色得多。他们认为,地方的人际交流和亲身观察,以及许多偶发原因,都会减弱地方媒介议程设置的影响力。⑸另一位学者金的调查也表明,媒介议程设置的效果在涉及较为宏观的社会整体方面的问题时最为显著。这主要因为,人们认为经过切身体验认识到的东西是可靠的,外界的灌输一旦受到自身体验的质疑,其影响就会大打折扣。对于超出自身接触范围的远距离的或宏观的问题,不易受到外界的影响。

时间在媒介的议程设置中也是一个重要的因素。萨尔文在一项研究中发现,媒介议程设置的效果开始呈现对公众议程的影响是在新闻报道以后的5-7周,对公众议题冲击最大的时刻是在出现这类报道之后的8-10周。伊顿的研究也发现,当公众对某一问题看得很重要时,媒介的近期报道较之早期报道与此的相关度要高得多。如此看来,对报道时机的把握也是不容忽视的。⑹

另外,公众对于外界信息的接受是有限度的,因而媒介的议程不论设置的多么巧妙,一旦过量,只能有部分的议程可能被接受。肖和麦康的一项研究表明,任何特定时刻,公众的议事日程中不能超过5-7个议题。我国传播学研究者祝建华研究发现,媒介议程转移到公众议程中的前三个最重要的议题,其在公众议程中的显著度也是有差别的,每一个议题的显著度会受到两个因素的影响,即其他两个议题的报道的显著度。对议程设置容量、主次、轻重的研究尚有待进一步深入。⑺

媒介的议程设置功能表现出现出一种很大的描绘社会实际情况的权力,使得客观现实反映到媒介上,变成了“媒介实现”,媒介有意无意地建构了一种与现实差距很大的“社会现实”。⑻尹特曼1993年归纳了媒介“构造”世界的两种方法:突出法和选择法。他说,“构造作用引起人们注意现实的某些方面,而掩盖可能引导受众作出不同反应的其他实质”。这就可能提供了片面的事实从而产生错误影响舆论的机会。因为,通过选择,社会现实的一些方面被摈弃于媒介现实之外;通过突出,改变了现实的各个方面在人们眼中重要性的比例关系。

因而媒介总体上的传播形式和氛围,在长久的时间之流中可能对公众议程产生有害影响,因而使舆论导向出现偏差。也就是说,媒介议程可能掩盖或歪曲社会现实,使得社会矛盾大量积压,最终导致消极的后果。因此,在发挥媒介的议程设置功能,引导社会舆论时,也要防止消极的一面,至少要将其限制在一定的范围内。

三,应用议程设置理论开展政策宣传

合理地应用议程设置理论开展正确的政策宣传,引导舆论沿着正确方向发展,在世纪之初的社会转型发展时期,具有重大的现实意义。针对现实中存在的某些不当之处,本人提出以下几点正确做法,以期对媒介宣传工作有所裨益。

(1)正确评估政策宣传的效果而避免效果推定。媒介的议程确实对公众的议程有很大的影响,但根据传播学理论对议程设置的综合研究,并非只要上了媒介,安排在显著位置和黄金时间,就会对公众议程产生决定性影响。公众本身的兴趣、接受水平、接受引导的需求以及人际交流的状况,都会影响议程设置的效果。我们的媒介习惯于通过统计公众的媒介接触率,即阅读率、收视率和收听率来判断传播和宣传效果。而根据这种统计,很难弄清楚是否由于具体的议程设置而造成的变化。特别是地方媒介和涉及公众生活的议题,对其议程设置的效果量化更要留有余地,因为公众通过直接的体验与媒体的议程进行比较,差距若过大,传播效果也许会相反。这一点真实早已被我们的传播实践所反复证实,只不过许多人不留心而已。比如,我们惯常的典型报道,对典型人物或单位描述得天花乱坠,十全十美,但是,这个典型周围的人们看过报道后就不会相信,甚至还对更大范围内的此类报道持怀疑态度。

(2)对政策的解释要及时,以便能够把握议程设置的最佳时间。如前文所述,时间也是媒介的议程设置中的发挥重要影响的一个因素,与议程设置的效果有重大的关系,因此,对议程设置最佳时机的把握也是政策宣传收到良好效果的必然要求。市场经济条件下的各种政策出台,与公众的实际利益相关,这时舆论通常回活跃起来,人们会议论纷纷,各种猜测则四处蔓延,特别需要具有权威性的媒介及时提供关于政策的解释。在公众对政策细节知之不多又产生歪曲理解的时候,解释性信息传播的时效和力度就显得更加重要。1993年12月底发生的抢购风潮很大程度上就是由于在解释政策的时效掌握方面考虑不周,解释力度不够而产生的行为舆论。“在一些重要的改革措施将陆续出台的时候,群众的思想非常活跃,有各种各样的猜测和议论,迫切需要各部门、各地方的领导同志随时掌握群众的思想工作。”⑼人民日报副总编于宁同志的这一经验之谈值得我们的媒介记取和思考。

另一方面大众媒介对舆论的引导是一个较为客观的社会性工作,即使对具体观念的引导,由于是“点”对“面”的传播关系,效果也不会像人际交流那样容易立竿见影,那样深入到舆论的情感层次、信念层次,因此,对于舆论的某种倾向,媒介的引导需要同类信息传播的不断积累,效果表现在一个持续的过程中。细雨润物式的传播应当长期坚持,而不可浅尝辄止。

不过,公众的议程往往受最近时间内接受的媒介信息的影响较大,因为媒介信息的流动性决定了公众对这类信息的选择和记忆的特点,即暂时性和不断的对未来信息的期盼。很长一个时期中,我国媒介对舆论的引导,时常在时效上处于较为被动的地位。媒介的近期影响效果利用不够。当舆论出现明显偏差以后,通常以集中的说服这种形式进行引导,表现出较多的形式主义,并不大注重媒介的议程设置产生最佳成效的时间。这种状况目前虽有较大改变,但仍须认真对待,继续改进。

该理论对舆论导向研究至少有两点启示:一是应注重利用媒介对舆论的长期和近期两方面的影响力,二是要启动对议程设置产生最佳效果的时间的研究。

(3)在媒介议程设置中,对政策的表达要准确,要强调贯彻政策的条件,以免形成对舆论的误导。党的政策的提出通常都经过反复的调查研究,在具体表述是严谨的,同时也附加了实施政策的相关条件。媒介在将这些政策通过议程设置转变为公众的观念舆论和行为舆论时,对政策进行某种形式的概括、提炼、阐释是必要的,但对政策的理解与把握必须正确,表达则必须准确,否则,无形中造成社会秩序不应有的混乱,影响政策宣传的效果。

例如关于物质文明和精神文明的关系,党的政策本来是十分明确的,即两手抓,两手都要硬,也就是两个轮子必须一起转,还要转的协调一致。而几年前不少媒介将这个基本政策概括为“文化搭台,唱戏”之类的口号。但人们却发现,在这些媒介报道的内容中,与真正的文化有关的并不多,以“文化”的名义赚大钱到成为主题了。各地的文化节,除少些有些文化气氛外,多数则表现出强烈的功利目的,在“文化的幌子下,演出的只是拙劣的赚钱甚至是骗钱的鬼把戏。与此同时,几乎所有产业行为都在与文化攀亲,以北至于不管什么领域行当,都可以冠之以“文化”之名;不论什么人,张口闭口皆高谈阔论“文化”。媒介对党的政策理解的肤浅,造就了一种关于“文化”的极为肤浅的舆论。除了对“文化”的理解上误差外,上述口号的表述本身亦不准确,在这里经济与文化是主从关系,而不是并列关系,这是对党的政策的曲解。这类报道的传播效果可想而知。

后来,媒介通过对这类口号的再引导,以往的经验教训,表现出一种实事求是的态度,不失为一种较为恰当和深刻的舆论引导方法。其冷静、理智的语言,与几年前关于同一话题的一面倒的报道形成一种对照,反而具有相当的说服力,使人们认识到:“对文化研究而举文化之旗帜,便难免露了少文化的嘴脸,以文化当布来遮盖,为某些名不正言不顺的行为托词,又终将会有脸红的一天。归根到底,文化是一种严肃,一种神圣,而不是任人驱使的婢女。”⑽宣传的效果显然好得多了。

(4)要注意主观的政策宣传和舆论导向与客观的媒介议程设置功能的统一问题。在媒介与对舆论的引导中,由于追求一时效果而忽视长远效果的问题较为严重,又由于主要媒介通常代表着权力组织的意图,具有更大的权威性,所以往往造成某种舆论的流行现象,直接影响公众的思想动向、态度选择和行为方向。政策的话语表达,可以通过媒介的议程设置而成为公众的议程,一旦其表达片面,公众的行为方面便出现连锁偏差;若侵犯公众的利益,则引发相反的议论。议程社置理论强调媒界议程整体上对公众议程的影响,注重考察一个时期内媒介议程设置的总体效果,并且到研究大众媒介传播的形式和氛围这种无形的设置在很长一个时期内对公众议程的影响,这对于“舆论导向”的研究来说,提供了一种新的思路和视角。主观的舆论导向要放置到媒介议程设置的总体效果中去进行综合考察,从而避免引导的片面性。

1992年在全国媒介上持续数月的关于“砸三铁”的集中报道,本是一场出于宣传党的方针政策的善意的宣传战,却在无形中造成了舆论的惶惑、浮躁、震荡。从长远看,“三铁”的消失这一长远的政策,本身没什么错误,但是在没有各种配套办法的条件下过分集中而持续的宣传,造成一部跨入市场经济的逼人态势,对于舆论的冲击力过大,超出了公众的心理曾受能力,也让社会各方不知所措。不仅如此,改革开放以来的许多重要政策的宣传中其实都出现过不同程度的片面宣传,造成过局部舆论震荡的事情。比如,在先后出现的关于万元户、亿元村、百亿元县、富豪竞富、开发区、形象工程等方面的报道中,媒介引导的偏差,造成群众对正确的政策的误解,反感的流言和民谣也随之四处流传。长远性战略性的政策,宜用浸润、渐进的方式谨慎地宣传和引导。⑾

在社会结构日趋复杂,社会利益日趋多元化的转型时期,耐心的说服引导才是社会所需要的,狂风暴雨式的狂热煽动和剧烈轰击应当抛弃。我们的媒介一定要加强社会责任感和使命感,明确自己作为党、政府和人民耳目喉舌的身份定位,深入研究传播,逐步提高宣传技巧,在信息时代发挥日益重要的作用。

注释:

⑴ 喻国明 刘夏阳:《民意研究》,中国人民大学出版社,1993年,第53页

⑵ 张锦华:《传播批判理论》,黎明文化事业公司, 1993年,第55页

⑶ 郭镇之:《大众传播的议程设置功能》,1997

⑷ 慎之:《议程设置研究第一人》,载《新闻与传播研究》第3期,1996

⑸ 陈力丹:《舆论学——舆论导向研究》,中国广播电视出版社,第206页

⑹ 同上,第207页

⑺ Zhu, J. (1992). Issue competition and attention: A zero—sun theory of agenda setting Journalism Quarterly, 69: pp.825-835.

⑻ (台)王石番:《民意理论与实务》,黎明文化事业公司,第202页

⑼ 于宁:《及时为民效疑云》,见1993年12月19日《人民日报》

⑽ 郑荣来:《文化,不是一张牌》,载1997年5月16日《人民日报》

⑾ 李梁栋:《误区与超越――当代中国社会舆论》,中央党校出版社,第91-93页