大众传媒-大众文化-文化危机——丹尼尔-贝尔批判性传播观述评

内容提要: 丹尼尔·贝尔是当代美国批判社会学和文化保守主义思潮的代表人物。他从传播技术和传播内容、传播者和接受者的角度,剖析了大众传媒在新教伦理向享乐主义、主义向后现代主义的反文化蜕变过程中的社会作用,从而把大众传媒与资本主义文化危机之间的关系揭示出来。他对资本主义文化危机的透辟分析,对以大众传媒为载体的大众文化的批判,体现了美国传播学批判学派的观点,但其新保守主义的文化立场,又决定了他的这种批判是温和的、不彻底的。

一、贝尔的学术研究与其批判性传播观

20世纪六七十年代,国际传播学界,首先是西欧的传播学家们,围绕“信息时代”的社会制度、传播体系和意识形态等问题,曾展开一场广泛的国际讨论。这场国际讨论直接发端于两本书的问世,第一本是《意识形态的终结》(1960),另一本是《后社会的来临》(1973),均为丹尼尔·贝尔所著(张隆栋,1993:287~290)。

丹尼尔·贝尔(Daniel Bell,1919——)是当代美国大名鼎鼎的学者和思想家。贝尔在四五十年代主要从事新闻工作,曾任《新领袖》杂志主编、《幸福》杂志编委和撰稿人。在六七十年代,他主要从事教学工作,曾在哥伦比亚大学和哈佛大学担任社会学教授,还从事一些与未来研究和预测有关的活动,担任过美国文院“2000年委员会”主席、美国总统“八十年代议程委员会”委员等职。贝尔在战后西方的社会学、未来学和发达资本主义研究诸领域均处于领先地位,1974年全美知识精英普测时,他曾名居10位影响最大的著名学者之列,在欧美思想界声望甚高(Bell,D.1980:11~13;Waters,M.1996:11~16)。

贝尔的学术著述很多,构成其综合思想体系的关键著作,除了前面提到的《意识形态的终结》、《后工业社会的来临》两书外,还有一本就是《资本主义文化矛盾》(1976)。在前两本书中,贝尔着重探讨了西方世界思想和社会(技术—)结构的变迁,认为在现代西方社会(主要是美国)向“后工业社会”的萌发阶段,技术性决策将在社会中发挥重大作用,传统意识形态不可避免地将为科技治国论所取代。《资本主义文化矛盾》一书则追溯了资本主义文化的历程,并剖析这种文化如何与经济和政治中的轴心原则、轴心结构发生不可避免的矛盾,反映出贝尔全面探查当代西方社会结构、政治模式和文化思想领域的努力。他对资本主义文化乃至整个社会矛盾的透辟分析,代表了文化社会学和发达资本主义研究的一项开创性成果,而其中涉及到的对大众传播媒介与资本主义文化危机的关系的探究,在一定程度上体现出美国传播学批判学派的观点。

贝尔所说的资本主义文化危机,在其表层上,是指技术—经济领域与文化领域之间的断裂和冲突(这种断裂和冲突,同样存在于技术—经济领域与政治领域之间)。资本主义技术—经济体系以功能理性和节俭效益作为它的调节方式(轴心原则),本身是一个官僚等级制结构(轴心构造),其中的个人受到角色要求的限制,成为最大限度谋取利润的工具。文化领域的特征却是自我表现和自我满足(轴心原则),它以个人的感觉、情绪和兴趣作为衡量尺度,追求个性的无限张扬和独立不羁,因而同技术—经济领域所要求的组织形式之间发生激烈的冲撞。从更深的层次上说,“文化领域是意义的领域”(贝尔,1989:30。下引该书只标页码),它通过宗教、文艺、价值观念等象征性的表现方式,给人类生存提供一种超越性的信仰,成为一种将整个社会凝聚起来的道德纽带。然而,以自我表现和自我满足为特征的现代文化,由于其本身的空幻性,却只能导致人们意义的迷失,从而瓦解文化对整个社会的聚合力。长此以往,将会使西方社会重蹈古代文明由奢华到内乱的覆灭之路。

当然,贝尔所说的文化危机,是指现代资本主义社会的文化危机。在19世纪中叶以前的资本主义社会早期,以功能理性和节俭效益为轴心原则的技术——经济体系,有一套与其协调一致的独特文化和品格构造,这就是视工作为天职,强调先劳后享、勤俭禁欲的新教伦理和清教精神。但是,随着社会结构的变迁,尤其是消费社会的出现,这套独特文化和品格构造逐渐崩溃瓦解,原来勤俭持重的生活习惯,为奢华糜费的享乐主义生活方式所取代,工作失掉了它宗教价值上的超越意义。与此同时,一场以流派纷呈著称的现代主义文化运动,又对已被商业机制蛀蚀得只剩下干瘪外壳的传统价值体系,展开了疯狂扫荡,进一步破坏了资本主义社会赖以维系的道德基础,并最终取得了至高无上的文化霸权地位。但是,现代主义本身也经历了裂变和衰竭的过程,尤其是与享乐糜费的大众文化的合流,现代文化日益变得庸俗浅薄、粗鄙无聊,资本主义社会因此正面临着一场“既无过去又无将来”的“信仰问题”或者说“精神危机”(74)。

贝尔关于资本主义文化矛质的论题,其核心“就是揭示资本主义文化从新教伦理到享乐主义,从清教精神到自恋主义的蜕变过程”(傅铿,1990:292),由此凸显现代资本主义社会的文化危机。从新教伦理到享乐主义,从现代主义到后现代主义的反文化,资本主义文化的演进有其内在的逻辑,但作为大众文化载体同时也是大众文化一部分的大众传播媒介,无疑起着不可低估的作用。本文就是着眼于大众传播媒介与资本主义文化危机之间的作用机制,力图把贝尔批判性的传播观勾勒出来。因此将从以下几个方面展开:先总体看一下贝尔的大众传播媒介观,再分别考察一下贝尔所谓的大众传播媒介在新教伦理向享乐主义、现代主义向后现代主义的反文化蜕变过程中的作用,最后对贝尔的批判性传播观予以分析评价。

二、贝尔的大众传播媒介观

贝尔的大众传播媒介观涉及到他对大众传媒社会功能、社会作用的总体看法,在这方面,他零零散散地主要表述了这样几层意思:

1.包括电影、广播、电视等传媒在内的通讯技术革命,与运输革命一起消除了社会的隔离状态,导致了大众社会的形成和大众文化的出现。贝尔认为大众传媒开阔了人们的视野,扩大了相互间的影响和联系,同时也“造成对变化和新奇的渴望,促进了对轰动的追求,导致了文化的融合”(137)。

2.大众传媒引起人们生活方式和价值观念的变革。贝尔指出,“电影有多方面的功能——它是窥探世界的窗口,又是一组白日梦、幻想、打算、逃避现实和无所不能的示范——具有巨大的感情力量。”广告突出了商品的迷人魅力,是“新生活方式展现新价值观的预告”,在这方面,“广告所起的作用不只是单纯地刺激需要,它更为微妙的任务在于改变人们的习俗。”(114~116)《时代》周刊和《读者文摘》“这两家杂志均作为价值观变革的杠杆深入地影响了20世纪中叶的美国生活方式。”(124)

3.视觉文化是大众文化最重要的性质,当代文化正在变成一种视觉文化,而不是一种印刷文化,而视觉文化在当代文化比重中的增加,实际上瓦解着文化的聚合力。贝尔注意到了电视这种视觉媒介在二战后的迅速崛起,他比较了印刷媒介和视觉媒介在传播效果上的差别;印刷媒介允许读者调节自己的阅读速度,给读者以思考的余地,它强调的是认知性、象征性的内容和抽象思维的方式,因而能引起读者的理解和情感的净化;以电影和电视为代表的视觉媒介,则把自己的速度强加给观众,没等观众来得及思考就一闪而过,它强调的是形象性内容和情感的震惊,导致的是观众反应的情绪化、戏剧化。

在贝尔看来,视觉媒介创造出来的这种传播效果,不是来自内容而几乎全部来自技巧。视觉媒介就是通过一定的技术手段,如电影的蒙太奇手法或宽银幕立体声,为人们提供感官的刺激,追求直接、冲击、同步、轰动的效应,因此不可能使人获得某种超验的天职感、美化感,或一种经过悲剧和痛苦之后的心灵净化,相反它“不可避免地要在人类经验的整个范围内制造一种对常识知觉的歪曲。”(167)所以,视觉文化虽比印刷文化更能迎合大众的感官需要,从文化意义上来说却枯竭得更快。

较早致力于传播研究的政治学家拉斯韦尔(lasswell, H.)曾提出大众传媒三大功能的理论,即监视环境、联系社会和传递遗产,后来社会学家赖特(Wright, C.)又在其中增加一项功能——提供娱乐,这都是对媒介正面功能的考察。另外两位对传播学贡献突出的社会学家拉扎斯菲尔德(Lazarsfeld, P.)和默顿(Merton, R.),则分析了媒介的四种负面功能;把人变成丧失辨别力和顺从现状的单面人、导致审美情趣及文化素养的普遍平庸化、廉价占用人的自由与时间、使人处于虚幻的满足状态从而丧失行动能力(李彬,1993:134~141)。

从贝尔的论述可以看出,他主要是从传播技术和大众文化的角度来考察大众传媒的功能的,注意的是大众传媒长期的、潜在的社会作用和传播效果。他虽然肯定了大众传媒的正面功能,如认为大众传媒导致大众社会的形成和大众文化的出现,以及引起人们生活方式和价值观念的变革(大致相当于拉斯韦尔和赖特所说的联系社会、示范和娱乐功能),但更多地侧重于对媒介负面功能的论述。譬如,他认为视觉媒介为人们建构了一个虚拟的世界——“白日梦、幻想、打算、逃避现实”和“对常识知觉的歪曲”,从而瓦解着文化对社会的聚合力,这在某种程度上涉及到了媒介的隐性的负面功能。事实上,贝尔即使在肯定大众传媒上述正面功能的同时,在具体的分析上却又着眼于它的消极影响,这从我们下面将要考察的大众传媒在新教伦理向享乐主义、现代主义向后现代主义的反文化蜕变过程中的作用,可以明显地看出来。

正因为如此,他对加拿大多伦多学派的麦克卢汉(McLuhan, M.)持激烈的批判态度。麦克卢汉预言了电子媒介给人类社会带来的变革和进步,描绘了一幅带有明显的技术决定论色彩的未来图景,它的“媒介即信息”和“媒介是人体的延伸”的基本论断,不啻是对媒介的膜拜和礼赞。尽管贝尔也注意到了通讯技术革命所导致的社会在世界范围内的扩展,以及麦克卢汉对印刷文化和视觉文化的区分,却仍然认为麦氏“热媒介”和“冷媒介”以及电视创造“地球村”的概念,“除了在微不足道的水准上讲,似乎没有多大意义。”(156)他把麦克卢汉形象地称为享乐主义时代“胜任的预言家”,说麦克卢汉“在很多方面是在为人类的梦想做广告。”(121)与麦克卢汉相比,贝尔对未来社会(后工业社会)进行预测的同时,又具有深邃的人文主义的价值关怀,在大众传媒的社会作用方面则表现出一种悲观主义的倾向。

三、从新教伦理到享乐主义

马克斯·韦伯(Weber, M.)在《新教伦理与资本主义精神》(1903)一书中,精巧而又深刻地揭示了加尔文教义对18世纪美洲新大陆资本主义的兴起所发生的重要催化和诱变作用。贝尔在立论之初就接受了韦伯的观点,认为资本主义有着双重起源:禁欲苦行主义(宗教冲动力)和贪婪攫取性(经济冲动力)。在19世纪中叶以前的资本主义早期,这一对冲动力被锁合在一起,前者代表了资产阶级精打细算、勤俭持重的精神,后者则体现在技术—经济领域的无限进取的激情。新教伦理将工作视作神圣的天职、得救的标志,强调清醒、俭省、节欲和严肃的人生态度,为人们提供了超越性的道德目标。

但是,内战之后,美国资本主义经济得到了巨大的发展,社会结构也出现了相应的转变,特别是20世纪20年代注重超支购买的消费社会的出现,从根本上破坏了那种强调节俭、简朴、自我约束和抑制冲动的传统价值体系,花钱和享受、炫耀和时尚成了成就的标志,甚至连性也成了消费的对象,结果美国文化成了享乐主义的乐园。

那么,在贝尔眼里,大众传媒在新教伦理的瓦解和享乐主义的风行过程中,扮演了什么角色呢?

第一,贝尔把新教伦理和清教精神看成是“农夫的、小城镇的、商人的和工匠的生活方式合成的世界观。”(102)而正如前面所谈到的那样,正是技术革命“借助汽车、电影和无线电,打破了的孤立状态,并且破天荒地把乡村纳入了共同文化和民族社会”(112),从而造成了小城镇主导美国人生活方式的局面的终结。

第二,第一次世界大战前,自觉组成的青年知识分子团体,通过大众传播媒介,首次向拘谨而陈腐的小城镇生活方式和清教传统发起攻击。这场自称为“解放”的运动,是一股从欧洲吹来、登上了美国海岸的现代主义之风,一直延续到20年代消费道德观的建立,在60年代后现代主义的反文化运动中又得到恢复和进一步延伸。

第三,大众传媒竭力提倡一种追求享受的生活方式。电影美化了年轻人崇拜的事物,如姑娘们喜欢留短发、穿短裙,并劝告中年男女要及时行乐。“妇女杂志、家庭购物指南以及类似《纽约客》这种世故刊物上的广告,便开始教人们如何穿着打扮,如何装璜家庭,如何购买对路的名酒——一句话,教会人们适应新地位的生活方式。”(116)

第四,性欲崇拜取代金钱崇拜,成了美国人生活中最基本的激情。《花花公子》杂志的大肆畅销并非偶然,“主要原因是它怂恿男子的幻想,夸大他们的性能力。”对“放荡不羁”的生活方式的提倡,还表现在《时代》杂志的封面报道和《纽约时报》的广告上,前者把加利福尼亚描写成“具有奇妙的诱惑力和兴奋力——甚至某种恐惧感”的“令人兴奋的州”;后者的标题则刻意模仿一部描写两对夫妇相互交换配偶取乐的电影的名字,鼓励人们旅行去过一个放纵的假期(118~119)。

放弃清教教义和新教伦理的结果,使资本主义丧失了道德或超验的伦理观念。“新资本主义”虽然在生产工作领域仍沿用新教伦理业已失去活力的古老语言,但在消费领域却刺激娱乐、放松和纵欲的风气,结果导致了人格的分裂:人们白天“正派规矩”,晚上“放浪形骸”。“享乐主义的世界充斥着时装、摄影、广告、电视和旅行。这是一个虚构的世界,人们在其间过着期望的生活,追求即将出现而非现实存在的东西。”(118)贝尔认为这只能造成人们灵魂的空虚。

据贝尔看来,在新教伦理向享乐主义的蜕变过程中,作为一项技术革命的大众传媒所起的社会作用,就表现在对前者的攻击和对后者的提倡,从而引起人们生活方式和价值观念的变革。不过,贝尔主要还是从传播内容剖析大众传媒的这一负面功能的,他对大众传媒负面功能的批判,实际上是对以它为载体的大众文化(享乐主义)的批判。

经济领域内的变化(消费社会的出现),只是导致新教伦理和清教精神瓦解的一个方面的根源,另一个直接因素便是反传统的现代主义的冲击。

贝尔所说的现代主义,是一种遍及文学、、绘画、雕塑等所有领域,并波及生活方式和行为规范的文化思潮或文化运动。现代主义以19世纪中叶自封为“先锋派”的现代文艺为开端,先是在艺术领域否定资产阶级价值观,后来又通过割据飞地成功地建立起自己的“生活空间”,第一次世界大战前后便开始向传统文化发动攻势(如对清教传统和小城镇生活方式的攻击),宣布新的美学、新的形式、新的风格。时至20世纪60年代,现代主义文化思潮已发展为后现代主义,它彻底破除了艺术与生活的界限,尤其是与享乐主义生活方式的合流,便演变成了其极端的形式——反文化运动:热衷于暴力和残忍,沉溺于裸体和性反常,渲染吸毒的致幻经验和摇滚乐的大吵大闹,如此等等。于是,现代主义文化经过一百多年的反叛,完全推翻了资产阶级的传统文化统治,原来局限于少数精英中的艺术自治发展成为渗透大众生活方式的文化楷模。

据贝尔看来,现代主义的衰竭和异变除了其自身内在逻辑(如形式上松散零乱、一味翻新,结果像一只泼尽了水的空碗,徒落下个反叛的外壳),它还受到了“文化大众”的侵袭和改造,而这一点是大众传播媒介另一负面功能的体现。

贝尔所说的“文化大众”(cultural mass),不是指文化的创造者,而是那些为文化提供市场的人们。其中的许多人也是文化的传播者,他们在高教、出版、杂志、电台、剧院、电影院、博物馆和时尚界工作,在这些范围内影响和形成文化产品的普及,同时为更多的大众文化受众生产通俗的产品(Bell,D.1980:289)。文化大众的数量同整个社会相比虽不算多(贝尔估计在几十万到几百万之间),但他们由共同的文化气质粘合成群,形成强大的阵营,目前即使不是支配却也实际影响着现代文化设施。不难看出,贝尔所谓的“文化大众”,属于“社会的知识和传播行业中新兴的知识分子阶层”(80),他们代表的是整个中产阶级(由于科学技术的发展而不断壮大的管理人员队伍、白领阶层以及具有较高专门技术的技术工人)的文化趣味。

贝尔认为,中产阶级的文化趣味首先是由艺术家来定型的。过去的先锋艺术曾惨遭观众的践踏,但随着中产阶级的出现和壮大,他们需要从文化上对自己的社会地位予以判明和确认,于是开始敬重、接受和追随展览馆、商业性画廊和新闻媒体等大众传播媒介制造出来的文化见解,成为资产阶级“敌对文化”(现代主义文化)的赞助者。

然而,贝尔进一步指出,最先由先锋艺术家定型的中产阶级文化趣味,表面上假装尊崇高雅文化,实际上却努力使其溶解并庸俗化。正如中产阶级流行杂志所认为的那样,“文化并非是对严肃艺术作品的讨论,它实际上是要宣扬经过组装、供人消费的生活方式”(90)。大众传媒于是迎合中产阶级的文化趣味,在行为方式、鉴赏方式和穿着方式等方面为他们引路,原来仅限于少数文化精英的生活方式在大众传媒的巨大屏幕上展现出来,“传播媒介的任务就是要为大众提供新的形象,颠覆老的习俗,大肆宣扬畸变和离奇行为,以促使别人群起模仿”(36)。就这样,现代主义通过文化大众的普及和模仿而变得非常时髦,文化大众成了高级文化的饕餮之徒,现代主义的实验形式变成了广告和流行时装的象征符号,艺术风格成了时髦娱乐的同义语。

贝尔力图超越美国60年代那场有关大众文化的论战,但他无疑是一位精化论者,尽管他对瓦解资本主义社会传统价值体系的现代主义同样持激烈的批判态度。在他眼里,传统现代主义就其作为一种艺术追求而言,即为人类超越自我的努力提供了意义,塑造了人们的象征性表现方式。然而后现代主义却把幻想与快感带进生活,把艺术变成了行动,只对社会起到颠覆作用,再也难以为人们提供超越现实的价值意义了。尤其是与享乐主义、大众文化的合流,现代文艺成为了文化大众的公有财产,针对传统观念的震惊已变成流行时尚的庸俗统治,资本主义文化日趋琐碎浅薄、粗鄙无聊了。贝尔认为,在现代主义的衰竭和异变过程中,大众传播媒介的作用就是其普及化、庸俗化的一面,这是由大众传媒的传播者和接受者的文化趣味决定的,反过来又导致大众文化受众审美情趣和文化素养的进一步平庸化。然而,“社会秩序既缺乏作为生命力之象征性表现的文化,又缺乏作为动机或聚合力量的道德因素,那么,靠什么才能够把社会粘结为一体呢?”(132)贝尔提出了一个“冒险的答案”,即西方社会将“重新向某种宗教观念回归”(75),他寄希望于通过传统信仰的复兴来拯救人类。

五、贝尔批判性传播观的批判

在新教伦理向享乐主义的蜕变过程中,贝尔从传播技术和传播内容的角度,剖析了大众传播媒介的社会作用;在主义向后现代主义的反文化的异变过程中,贝尔又从传播者(文化大众)和接受者的角度,剖析了大众传媒的社会作用。通过这两项剖析,贝尔把大众传播媒介与资本主义文化危机联系起来,认为以大众传播媒介为载体的大众文化(包括现代主义),对资本主义社会的传统价值体系起着瓦解破坏作用,而且由于大众文化内容本身的娱乐性、庸俗性和空幻性,使人们丧失了超验的信仰,而这是造成文化失去聚合力,导致西方社会领域断裂的根源所在。

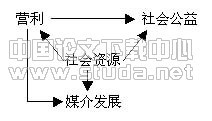

不仅如此,贝尔在一定程度上还从大众文化的商业性中,看到了大众传播媒介的社会控制机制——资本主义的市场机制。贝尔认为,“资本主义是一种—文化复合系统。经济上它建立在财产私有制和商品生产基础上,文化上它也遵照交换法则进行买卖,致使文化商品化渗透到整个社会。”(60)在市场成为经济与文化的交汇点后,“经济逐步转而生产那种由文化所展示的生活方式。”(35)贝尔蕴涵的意思无非是说,大众传媒之所以要迎合中产阶级享乐、庸俗的文化趣味,它对享乐主义生活方式的提倡,对流行的倾泻,是因为文化大众长期视文化为商品,并从它的交换中获得了一种势利的价值观,因此将艺术的思想迅速地翻制成商品加以推销,尽可能为社会提供娱乐性的文化消费品。正是市场这只“看不见的手”,才导致大众传播媒介产生了负面的社会作用。

法兰克福学派的学者如霍克海默(Horkheimer, M.)、阿多诺(Adorno, T.)、马尔库塞(Marcuse, H.)等,把大众文化(他们称为“文化”)看成是意识形态霸权的美国形式,认为美国不是用恐怖和高压实行统治,而在很大程度上是通过以大众传媒为途径的大众文化,来实现“权威主义”的,所以他们倾向于使用批判的词句来谈论美国的大众社会和大众传媒(殷晓蓉,1999)。贝尔尽管也对大众传媒和大众文化持批判态度,并且同样认为大众文化是商业社会的产物,但他是从大众传媒和大众文化对资本主义传统价值体系的瓦解、破坏作用的角度加以批判的,正如同他把现代主义看作瓦解资产阶级世界观的专门工具而加以批判一样。问题是,西方社会的大众传媒是否脱离开了社会结构(技术—经济体系)而变成了它的对立物了呢?其实不然。大众传媒对享乐主义生活方式的提倡,是因为西方社会在20年代已经进入了大众消费时代,新资本主义虽然在生产、工作领域维持一种理性、持重的社会秩序和组织形式,但在消费领域却不断刺激享受、消费的需要,大众传媒对享乐主义生活方式的提倡,实际上是对社会结构变迁的反映和维护。至于大众传媒所传播的现代主义和后现代主义文化,虽对资本主义的社会秩序起到破坏作用,但这是一种“驯化”了的破坏作用,因为大众传媒把现代主义文化对社会的强烈震惊,变成了花哨浅薄的生活时尚,在庸俗化的同时也消解了它的破坏作用。事实上,大众传媒在西方社会一直起到“排气阀”的作用,资产阶级利用大众传媒吸引千家万户的注意力,使大众文化成为操纵和麻醉人们意识和情绪的有力手段,使他们安于消遣、安于现状,变成“嘻嘻哈哈的一群”,这就是以大众传媒为途径的大众文化,即使有反社会的倾向,也不会遇到来自上面的阻力的原因。更何况,大众传媒作为一种赚钱的行业,只有迎合大众的口味,把大众传播手段和大众文化很好地结合起来,才能维持一种理想的商业行情,精明的资本家要开动一切宣传机器为大众文化捧场(周绍珩,1989:192)。所以,大众传播媒介不可能脱离资本主义社会的控制,贝尔所说的大众传媒和大众文化与资本主义社会的树立、文化大众与资产阶级的对立是表面上的。相反,倒是马尔库塞等人说得对,他们认为文化的自我表现冲动,已为资本主义制度所吸收,并将它转化为商品(发达工业社会借此消除高级文化中敌对的、异己的和越轨的因素,来克服文化同社会现实之间的对抗),现代主义的衰竭正说明它已同资本主义“相互认可”(38)。但贝尔却不赞同这种观点,他认为仍旧标榜自己的颠覆性质的现代主义文化,在资本主义社会大致找到了归宿,是由于资本主义社会缺乏一种来自宗教信仰的文化,便反过来把要求“解放”的文化大众的生活方式当作自己的规范;然而,文化内部的这种混乱,只会促进人们共同分享的道德秩序的瓦解,从深层结构上破坏资本主义本身的基础(196)。

资本主义文化危机不单纯是一场文化危机,而是整个资本主义社会的危机,文化危机的背后有深刻的社会根源。美国60年代的“反文化”运动,其背后就有大众贫困的蔓延、黑人争取平等运动、青年的异化、越南战争等社会因素在起作用。贝尔在某种程度上也注意到了文化变革背后的社会根源,如他从社会结构的变迁(人口的增长、都市的出现、运输和通讯技术的革命,特别是20年代大众消费社会的出现),剖析新教伦理和清教精神的崩溃以及享乐主义的盛行;再如他把现代主义生成的原因,归结为技术革命造成的社会环境的剧烈变化,以及现代主义者捕捉变化之流的努力。但贝尔并不是一个马克思主义者,尽管他在青年时代一度深受马克思主义影响,成名后在同行中也博得了“精通马克思”的声誉。贝尔认为现代主义的生成还有一个原因,即宗教信仰的泯灭、超生希望的丧失,导致了自我意识的危机,而现代人拒不承认这种人生的大限,坚持不断的超越(自我表现和自我满足),从而使文化和经济领域发生激烈的碰撞。事实上,资本主义技术—经济领域内等级制的组织结构,把人日益贬低到角色和功能的位置,人的丰满个性被压榨成单薄无情的分工角色,而追求自我表现、自我满足的现代主义,正是对这种“非人化”的社会结构的反动。贝尔把大众传播媒介和资本主义文化危机联系起来,也基本上是在文化领域内解释文化,他不可能找到资本主义文化危机的真正根源。贝尔反对马克思以及其他许多社会学家把社会视为由一个主导性原则制约的磐石一块的整体,由此形成了现代社会的社会(技术—经济)结构、、文化三个领域断裂对立的学说,而且不相信“社会结构‘决定’社会的其他方面,……当今文化的独立性在生活方式和价值观念方面引起的变化,并不是由于社会结构本身的变化而产生的。”(贝尔,1984:49)贝尔这一世界观与他对具体问题的分析常常自相矛盾。

贝尔自己反复强调,他“在经济领域是社会主义者,在政治上是自由主义者,而在文化方面是保守主义者。”(21)贝尔一生也先后经历社会主义、自由主义和新保守主义三大现代思潮的冲击影响,在此基础上形成了相应复杂的立场。“新保守主义的内容成分相当复杂,它即是针对自由派激进改革纲领和政策作出的批判纠正,也反映出美国社会公众近年来向传统回归、寻求稳定价值观念的广泛心理……以便在日趋严酷的局势下维持美国的繁荣与尊严。”(赵一凡,1989:5)贝尔复杂的立场不但决定了他论述中的自相矛盾,更决定了他找不到解决资本主义文化危机的答案。贝尔关于资本主义文化矛盾的论题,目的就是探讨60年代西方(特别是美国)社会的文化危机,因此才对曾经促进资本主义经济的新教伦理的现代西方的命运,做出百年回溯和断代分析,但最后得出的答案却是一个“乌托邦”式的“神圣性的复归”,表现出一种风烛残年的缅古怀旧之情。他为后工业社会设计出的他称之为“公众家庭”理论的新宗教或文化崇拜,实质上是揉合了他经济社会主义、政治自由主义、文化保守主义思想的社会改良方案。他大书失落的痛苦,呐喊重建精神价值的需要,力图使资本主义社会恢复它赖以生存、的道德正当性和文化连续性,这一立场决定了他对大众传媒和大众文化的批判,是温和的,也是不彻底的。

资料来源

丹尼尔·贝尔(1984):《后工业社会的来临》(1973),商务印书馆中译本。

丹尼尔·贝尔(1989):《资本主义文化矛盾》(1976),三联书店中译本。

李彬(1993):《传播学引论》,新华出版社。

张隆栋主编(1993):《大众传播学总论》,人民大学出版社。

周绍珩(1989):《当代西方文化思潮》,辽宁人民出版社。

赵一凡(1989):《贝尔学术思想评介》,《资本主义文化矛盾》中译本绪言。

殷晓蓉(1999):《法兰克福学派与美国传播学》,《学术月刊》第2期。

傅铿(1990):《文化:人类的镜子——西方文化理论导引》,上海人民出版社。

Daniel Bell(1980):The Winding Passage: Essays and Sociological Journeys(1960~1980),Abt, Boston. Malcolm Waters(1996):Daniel Bell, Routledge, London and New York.