“东方传播学派”发想

[内容摘要] 西方传播对于东方文化“维模”(Latency)产生了极大压力,西方现代传播中的文化糟粕对于东方民族产生了内在的消极影响。学者应该发挥集约力量,组织大兵团作战,带头建立起能与西方学者进行对峙交流的“东方传播学派”,开发积累东方智慧中的传播学资源,抵制趋同论的“世界主义”,反对封闭论的“民族主义”,为建立平等、健康的国际传播秩序进行对策研究。东方传播学的最佳状态是与西方传播学相济,最高境界是“比较传播学”的诞生。

[关键词] 东方;传播学;学派

一 西方传播学派评点

传播行为与人类社会一样漫长,传播思想与人类文化一样久远。可以断言,在中国5000年文明史中,每朝每代都散落着值得采撷的经典成果,但是它们现在依然散落着,潜力没有变成实力。传播学直接起源于新闻学与信息,西方人在把传播建立为一个学科的过程中走在了我们前面。学生的身份,使我们过分关注与羡慕他们的成就,而失落了东方人的智慧,这是中国传播学研究的损失,也是世界传播学研究的损失。也许回眸西方某些传播学派的理论贡献,会刺激我们建立东方传播学派的激情。

早期接触传播学理论的德国人文地家拉采尔著有《人文地理学》与《土地与生活》,他对传播现象进行了实证研究,向先验的进化论提出了挑战,他深入揭示了迁移与扩散的关系,得出了文化传播会淡化民族差异的结论。拉采尔的学生弗罗贝纽斯基本是位文化机体论者,他的《非洲文化的起源》全面讨论了同一文化内的继传问题;格雷尔内尔以提出“文化圈”理论而著称,他还论证了文化出现的时间顺序与转移的道路。总体来看,德国传播学研究有着鲜明的科学理性特性,充分地表现出崇尚严谨、冷静求证的德意志民族精神。

英国传播学派的主要代表人物是里弗斯、史密斯和佩里。里弗斯认为,各族之间的联系与融合是人类进步的动力,每一种文化因素都是传播的即存状态;史密斯鼓吹“泛埃及主义”,在他看来,世界上的文明都发源于传播中心,埃及文明是“太阳文明”,它的影响是世界性的;佩里与史密斯一样,也是比较极端的传播主义者,他认为任何文化都不能独立发展,只能靠吸收高级文化要素来提高自己,但是他忽视了一个重要的起源问题,既然所有的文化都来自于高级文化,那么高级文化又是怎么来的呢?如果说德国学者比较重视文化内的进化,英国学者则更重视文化间的传播,后者不追求立论的严谨,喜欢到域外文明中去寻找灵感,大不列颠是最早拓殖的资本主义国家,号称日不落帝国,英联邦至今还发挥着一定的影响,所以向周围发散与对外界传播对他们来说格外重要。

美国传播学思想的奠基人是博厄斯,他反对单线进化论,同时也对简单化的传播主义感到不满,他认为内部进化与外部影响都是不可忽视的文化构筑因素;博厄斯的学生发展了他的思想,在传播学中形成了美国学派,主要代表人物有威斯勒,克罗伯、哥登威泽和罗维等人。哥登威泽在他的《早期文明》中概括了美国学派的理论原则,既承认内在文化因素的发展动力,也承认世界各种文化相互交流,趋于同质的事实。美国学派带有进化论与传播论的折衷特点,表现出了“能容乃大”的学术杂交优势,这与该国移民社会的共融特征有关,它没有传统的主流文化,便对各种思想都比较宽容。

以上,我们从社会学与人类学的角度讨论了一些西方传播学派的观点,当然也可以从新闻学、信息科学的角度来研究,但是我们的目的不是对学派进行竭泽而渔式的探讨,而是想通过例证来说明民族性在传播学发展中的地位,仅此而已。

二 中国的学派意识

由于实验手段比较落后,中国在科学的许多领域里要想赶超世界先进水平还需要比较长的一段时间,暂时还没有对等交流的资格。但是在社会科学、特别是人文科学领域里就大不一样了,汉文化的独特性不可替代,只要充分发挥优长,西方学者首创的学科对于我们来说常常并不是先进的,只能说是有特色的,我们不仅仅是学生。

令人遗憾的是,在不少的人文学科里,我们并没表现出应有的比较优势,包括传播学。其中的原因可能是多方面的,但是有一点也许人们认识得还不到位,即落后的研究者结构妨碍了集约实力的形成,中国学者更多地关注单个研究的体系性,习惯于独立作战,愿意捕捉个人兴趣,协调大兵团、多层次的集群学术活动很困难,说得严重一点,这是学术界残留的小农意识。 智力个体户只能造就学者,不能组成学派,而没有凝聚力,阵容不整齐,就无法构筑一个功能强大的研究平台,很难集合成一种具有裹携力量的学术“势能”,只能小打小闹。

学派是一种松散的同仁团体,说它是团体可能都不准确,它常常只是一种“环境”。学派中或许会有组织者,甚至有可能冒出带头人,但是绝对不会造就英雄,没有领袖,只能靠成果产生磁性,它是一个合理的碰撞场所,能够形成可贵的竞争氛围,往往后来者居上。

在中国学界,有时学派之争难以平静地进行,容易形成门户之见。而且学派一旦深陷某种学术亲缘关系,不时地会滋生出学阀,他们像封建帮派的掌门人一样,资深脸熟,对外常怀学术偏见,对内树有绝对权威,这种学科上的圣人情结,也是封建遗害。一个失去了民主气氛的自维圈子,只能是学术利益分配的共同体,准确点说,是等级共同体,不会形成生动活泼的研究气氛。中国知识分子是批判封建主义的主导力量,但是自己也背着沉重的封建包袱。

我们应该按着健康的现代意识建立起“东方传播学派”,培育一个高度自由、相对集中的交流环境。互相学习、相互启发,互相竞争、相互推动,发挥学术上的综合国力,逐步取得与西方学者进行平行交流的地位,也就是说,我们与他们不但在人格上是平等的,在实力上也是对等的。只有这样,世界传播学理论才有可能更加完善,全球传播行为才有可能均衡发展。

系统原则中有一条重要定律,那就是“切断原理”,一个系统与其他系统之间界面清晰,才能独立成体,得到自我保存与自我发展,这是科学认识的前提,从辩证逻辑的角度看,形而上学也有一定的合理性,我们可以笼统地讲对象是个整体,但是要想深入地分析它,必须将其分解开来。人是不可割裂的生命体,然而研究人脑的是脑科学,研究神经的是神经科学。同样,我们在讨论东方传播思想的时候,也要有切断意识,把它暂时从一般传播学中剥离出来,保证有限的封闭性,只有眼睛向内,才能培养出中国风格与中国气派。

我们倡导“东方传播学派”,印度和南亚、中东伊斯兰国家也应包含其中,但是主要研究范围是中国及受汉文化影响的东亚一带,这里是世界最活跃的地区之一,因而也一定是传播行为最密集的地区之一,从某种意义上可以代表东方世界发展的未来。我们之所以使用东方传播学派、而不使用中国传播学派的说法,主要是为了与西方相对而言;同样,我们在指称西方社会的时候也不仅仅限制在西欧范围内,也包括中欧、北欧、北美与大洋洲等地的发达国家。东方与西方不是绝对严格的区域与方向概念,而是相对宽泛的经济与文化概念。

三 建立“东方传播学”的迫切性

在美国学者施拉姆看来,传播的本质就是运动,传播几乎表现为社会发展的基本过程,它与社会的关系就如同血液循环系统与人体的关系、或者神经传导系统与人体的关系一样,失去了传播,社会就会发生运动障碍。传播的运动方向遵循“优势扩散”,伴随着先进物质文明可能更符合人类生存与发展的高级需要,总是优先为人们所选择。在近代史上,三次产业革命的技术成果,带着发达国家的价值观念与生活方式迅速地波及落后民族。现代信息社会的“三A”革命(工厂的自动化、办公室的自动化和家庭自动化)和“三C”革命(机、控制和通讯),也潮水般地从策源地涌向世界各个角落。

威斯勒将文化传播分为两种,一种是自然传播,即从文化中心区向边缘逐步蔓延;另一种是自觉传播,即通过拓殖、战争、传教、迁徙、贸易等方式进行跨域移植。西方殖民主义者曾经利用战争强制推行基督教文化,遭到被侵略国家的激烈抵抗。而如今,后殖民主义者打着世界主义的旗帜,行动变得柔和多了,用不着通过军事形式使宗主国获取领袖地位,科技本身就可以直接发挥这样的作用。产业进步、经济殷实,就能吸引人才、控制市场,在这一基础上的文化渗透更加顺利,更加持久,更加隐蔽,更加稳定,不用去占领土地,就能达到武力所达不到的目的。具有强力传播功能,“文化触电”会以光速散布,这是一种偏载运动,因特网上的信息80%以上以方式运行,经济落后的国家,民族文化也会面临灭顶之灾。

由于执法困难,在国际事务中,的约束力比较差,执行不了的法律只有道义力量,所以处理国际事务常常要按所谓的国际惯例办事,惯例成了维护国际社会秩序的重要方法,但是我们应该看到,国际惯例是首先进入国际市场与国际事务的西方人制定的,有时他们自觉地关照发达国家的利益,有时因为不熟悉发展中国家的情况,对后者的权益保护得不够。

上帝救不了我们,我们只能自己救自己。在世界经济一体化的背景下,我们也面对着世界文化一元化的压力,要迎接诸多挑战,例如,如何公平配置信息这一战略资源;如何在技术落后的情况下保持民族文化中积极要素的稳定性;如何寻找科学主义与人文主义的平衡点,捍卫无中心与多元化的新人文主义精神;如何超越西方的典型道路,找到一条发展信息社会的非典型道路,实现追赶型社会的跳跃式发展,这是东方传播学研究的历史责任。

传播技术先进并不天然地带来传播内容的进步,西方媒体上流动着许多糟粕。日本学者佐藤认为,电视是欲望媒介,是传播美国生活方式的渠道,它使人们从“献身价值”转向“充欲价值”。“时间就是金钱,效率就是生命”的口号代表着市场经济中的“利润文化”观念,它是双刃剑,利弊共存,一旦通过反复传播变成通行的价值标准,就会形成顽固的商业文化惯性。再加上受到新闻自身的影响,西方的传播运行监管政策比较松弛,导致暴力色情的内容直接影响人们、特别是青少年的身心健康。传播业作为巨型产业,更关注利润、而不是社会责任,过度开发“市民需求”会导致信息环境恶化,使社会患上消费性的“都市病”,这样一来,速度一定会代替深度,批量生产出水平不高的文化快餐,流行影视、流行、流行服装、流行的生活方式受到人们的青睐,它的存在并非完全不合情理,但是如果构成主流社会,破坏了文化生态平衡就是一大灾难。

西方的流行货色通过媒体,会起到放大作用,远距离地影响东方人的生活方式与价值观念,我们不能放任其传播内容与传播思想中的消极东西影响我们社会的发展质量。西方的有识之士曾经发起过抵制电视运动,他们对媒体的负面价值深恶痛绝,无可奈何地走向另一个极端。我们必须研究符合中国国情的传播学基础理论和应用机理,既要有拿来主义的开放性,又要保持东方文化的纯洁性。“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”,这就是后发优势。

四 “东方传播学”的典籍研究

东方传播学的先期工作是典籍研究,一切应该从资料开始,这是基本建设。梁启超认为,中国古代的学问,以史学为最发达,从一定意义上说,中国传统文化就是史文化,史书是文化传播的主要媒介,“史”字的形象就是“手执简形”在簿册上记事的人,史官是学者,也是官僚,史料中的传播言论经过他们加工,更为精辟与凝练,是我们整理与研究的主要对象。古代典籍没有现代学科界限,所谓史学是指大史学,包括经、史、子、集等所有官方认定的文本。除此之外,还应该关注民间资料,它们虽然比较粗糙,但是也比较直观,可以纠正宫廷学者的某些偏见,使得我们的认识更加丰富与科学。特别是在整理近现代资料时,视野应该更加开阔,甚至重点应该从当局转向社会。

传播学典籍主要指史料记载的有关言论,言论直通思想,这是研究主体。但是拘泥于此是不够的,有些辅助项目也需要给予关注,即人物、器物和语言文字,它们不是严格意义上的典籍,但却是必要的关联内容,尤其重要的是,这些要素都具有实证性,可以保证研究成果的真实与可靠。

文化人物是上的智者,他们是一家之言的代表,此前人们从、史学、文学、伦、美学、文学等诸多角度对他们进行过深入地探讨,但是都不能代替从传播学角度所进行的研究,新角度会得出新结论。知识分子很讲究文化人格,传统学者的知识带有比较强的体验性,离开人物进行言论研究,容易按着人的理解推断,脱离古人本意。孔子是中国主流文化传人,他的《论语》带有极强的传播特点,是其弟子根据他授徒立说的讲解整理出来的语录,应该说,他是继传内化理论的大师,他何以如此重视继传呢?恐怕不是空穴来风,与他的生存体验有关。孔子出身宋国大户,后因动乱,逃到鲁国,就此家道中落,主要靠“儒”为主,儒是当时给富贵人家相礼的一批人。 《墨子·非儒》篇说:“富人有丧,乃大说喜曰,此衣食之端也。”(1)他们通晓贵族养生送死的礼仪,是从巫、史、卜、祝分化出来的一种职业,“儒”者靠祖宗规矩维持生计,这就先天地规定了“儒学”传播思想的继传特征。

传播学是一种物质文化特征明显的学科,综合跨度比较大。传播工具的对学科进步影响尤其显著,人类几次重大的传播革命都是由传播工具的发明引起的。所以我们在研究东方传播思想时,不能忽视器物与技术的作用,物化方式是重要的传播现象。谈到传播器物与技术, 中国古代的造纸业与活字印刷是有目共睹的辉煌成就,但是我们不能言必称造纸印刷,除此之外,前人留下的遗产非常丰富,许多东西至今依然没有得到充分的研究。例如,中国民间的“酒幌子”就是最早的户外广告,与现代POP来比较,它有自己的特点,可以随风而动,哗啦啦作响,造型效果随机变化,用动感来提高识别性,其制作工艺,实用价值、装饰特征,安装方式,各地酒幌子不同的风格,它们与乡土文化的关系等等都是很有价值的研究课题,甚至可以引导出更深层次的思考,诸如:古代手工文化与商业传播文化的关系,“酒文化”传播在汉文化传播中的作用(酒业广告依然是中国现代广告的主要内容之一),酒是否可以被看做另一种传播器物与载体?

语言文字是特殊的传播工具,它不是物质性的,而是符号性的,与现代传播关系非常直接,只有从源头上开始研究,它才是典籍,而且只有从源头上开始研究,才能有文化深度,避免被简化为一般的传播工具。从传播学角度看待语言文字,与语言学不同,主要目的是开发它的传播资源,性质研究、结构研究都不如价值研究更迫切。例如,在现代形象识别中,视觉系统起着重要作用,标志作为独立的知识产权,是品牌的负载体,国际上流行将字母图形化的设计思路,中国设计师也惯于此道,这种做法不一定不能突破。其实,最容易图形化的文字是汉字,因为汉字不是拼音文字,它以象形字为基础,与造型艺术有天然联系。中国最早用来占卜的甲骨文就是雕刻出来的,刀法与刻痕非常讲究。殷、周时代青铜器盛行,金文是铸刻于青铜器上的铭文,字体更加整齐雄浑。秦代兴起的石刻,价值低廉,大众传播效果好。早期汉字是一种“硬笔”艺术,后来汉人发表了独特的书写工具——毛笔,又出现了“软笔”艺术,图形也趋于抽象化,从工艺性走向艺术性,直到现在,中国的书法与篆刻依然是很有品味的艺术种类,可以说汉字为现代图形传播设计积累了大量的文化资源,特别是有些中国特色十分明显的传统产品,完全可以以汉字艺术为视觉系统的设计基础,这样一来识别个性会更强,可能更容易取得国际贸易的通识资格,因为最具有民族性的东西才最具有世界性。

五 “东方传播学”的对策研究

进行典籍研究是东方传播学派的基础工作,而不是终端工作,认识的宗旨是社会实践,这是一个常识,但是我们常常在常识问题上犯低级错误。真理标准的大讨论带来了中国的思想革命,为改革开放做好了舆论准备,但是大讨论重复的依然是马克思主义的常识问题,即实践是检验真理的标准,要说服那些很有些马克思主义修养的人来接受这个常识竟是那样地困难,甚至还要冒一定的政治风险。

我们有些理论工作者鄙薄实践,以为一与“用”沾边,就不深刻了,实践者能看懂的学问就不高深了,他们热衷于在概念、判断、推理的“符号圈子”里徘徊,典籍研究者更不容易从“旧书袋”里脱身,他们的研究对象本身距离现实就比较远,自觉不自觉地忽视了“古为今用”的原则,考据传统足以建立起封闭的“古风围子”。这样的学问不是科学,而是

玄学。玄学贵无,“薄综世之务,贱功烈之用,高浮游之业,卑经实之贤”(2)崇尚谈玄、不理世务的魏晋名士之风不可涨。

实用主义作为美国的国家哲学,被我们“体无完肤”地批判过了,笑其短视,斥其功利,揭露其为彻底的经验主义,但奇怪的是,在科学领域里,非功利的基础科学最为发达的也还是美国学界。所以我们必须辩证地看待实用主义,它的“有用即真理”的命题确有偏颇,但是强调真理的价值论还是正确的。我们理论界的豁达常常是没有责任心的表现,计划养起了一些“有闲学问”(也可以说是“悠闲学问”),基础理论未见有多大长进,面对实践时又显得非常软弱。马克思指出,以往的“哲学家们只是用不同的方式解释世界,而问题在于改变世界”。(3)实践第一的观点应该是我们遵循的基本原则。

东方传播学研究不能成为图书馆里的符号游戏,必须关注所有的传播实践环节,包括“谁传播”——控制问题;“传播什么”,——内容问题;“通过什么传播”——媒介问题;“向谁传播”——对象问题;“传播的效果怎样”——价值问题;“怎样调整传播效果”——反馈问题。我们应该研究出符合东方文化习惯的传播模式,它作为再现行为的一种理论性的简化形式,必须具有可操作性,最终须放到实践中去反复地调适完善。

东方传播学要注意诊断当代传播行为“病灶”。包括技术性欠缺,表现为媒体本身的弊端,例如的虚拟性所产生的人格缺欠;也包括社会性缺欠,表现为传播内容引起的社会公害,例如美国西部片对拓殖暴力的歌颂。诊断是分析问题,而关键在于解决问题,所以更重要的是出具疗救处方或防范预案,东方学者要特别推出“中医疗法”,它可能更有效,更容易根治病变。

东方传播学还有一项特殊任务,就是要注意发现自身传统文化的糟粕,特别是至今依然发挥作用的负面因素,对于这些问题,我们体会得最直接,研究起来可能针对性更强。例如,与西方传播文化比起来,中国人强调“家传”,学者常有家学渊源,官宦也可能有世传之根,手者掌握了“绝活”,也要口耳相传于嫡长,甚至传子不传女。“家传”遗风在现代社会依然固有,它主要表现在精神、观念与等方面,“家长”作为“长”,对孩子发展走向依然有很强的控制欲,现在独生子女家庭比较多,封建社会称之为“单传”,在这样的家庭里,孩子的自由发展空间就更少了,他们要在大人设计好的环境中与方向上发展,这种做法一定会限制后代的视野、不容易培养出创造精神与冒险精神,而这些都是成功者的重要素质。

六 东、西方传播学的友好界面

科学研究要探寻事物的本质,本质就是对象的特殊性,它最容易在区别中被发现,所以比较方法非常有效。我们研究东方传播学派,不能不涉及西方传播学的理论与实践,传播学是研究交流的学问,不能自我封闭起来。在这方面,应该遵循结构主义传播学的原则,这一学说认为,世界是由各种关系,而不是由事物构成的,在任何既定的情境中,一种因素的本质就其本身而言没有什么意义,它的意义是由它和其他因素之间的关系决定的。

我们研究东方传播学,要发扬国粹,但是不能搞国粹主义,走向极端就是走向谬误。闭关锁国保护不了自己,只能危害自己,发展是硬道理。清末的一批政要恐惧舶来文化的冲击力,又苦于推进物质文明进步的无奈,提出了“中学为体,西学为用”的主张,结果是“中学”越来越没用,中学之体也因为没用而日渐萎缩,成了一堆故纸,不以开放强体,体必虚弱。德国天主教神父施密特是最早研究文化传播的学者之一,他敏锐地发现了一个普遍,即越是原始文化个性越强,越是高级文化共性越强。原始环境交流机会少,发展空间小,生活方式几乎处于停顿状态,即使在现代社会里,各大洲都保留着一些古风犹存的原始村落,它们有一个共同的特点,就是闭塞,基本上处在与外界隔绝的状态中。相比之下,发达社会各民族之间则有一定的趋同性,人们生活方式也相对接近,所以抵制交流就是保护落后。

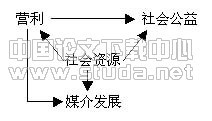

我们必须建立东西方传播学研究的友好界面,即良性的交流与沟通状态。这就应该防止两种极端做法。一种是世界主义,它片面求“同”,否定民族多元化;另一种是民族主义,它片面求“异”,拒绝外来积极影响。我们倡导的正确态度是求“和”,“和”是多元统一状态,关键在于不同要素之间的“相成”与“相济”。“和”与“同”容易混淆,《左传》中记载的齐候与晏子的对话把它们的区别说得很清楚,“若以水济水,谁能食之?若琴瑟之专壹,谁能听之?同之不可也如是。”“先王之济五味,和五声也,以平其心,成其政也。”(4)同一个音符相叠,成为了旋律,必须五声相济,同一种味道相加成不了佳肴,必须五味相和。东、西方传播学应该朝着相生相济、相融相和的方向发展,相互促进,各具特色,在世界范围内创造一个百花齐放,百家争鸣的局面。可以说,东方传播学的发展会自然促成“比较传播学”的诞生,这是最高境界。

注释:

(1)转引自:任继愈,《中国哲学史》,第一册,第62页,1979年版。

(2)同上,第165页。

(3)《马克思恩格斯选集》第1卷,第19页。

(4)北京大学哲学系美学教研室:《中国美学史资料选编》,上册,第4页,中华书局1980年版。