网络空间的民主与自由

[内容摘要]传播在信息交流上空前的开放性、互动性所带来的自由与平等感,使其与人类的民主化理想产生了天然的联系。但是,科技的进步并不一定与人类文明的进步相对等。但是,科技的进步并不一定与人类文明的进步相对等,技术也不可能自行解决现实的社会问题。

网络空间信息流通的全面开进,使民主社会需要具备的多个、独立的信息来源有可能得以实现,但信息差距和两极分化,使网络民主变成少数人的特权;虚拟空间实质上是对现实的解构和颠覆;网络在实施直接民主的同时,也可能导致“多数人的暴力”和政客对选民的操纵;在网络时代,一种由技术专家产生的更为隐蔽的权力集中现象已悄然降临,以至于可能在未来造成技术专家在上的专权。

[关键词]网络空间;民主;危机;信息自由;虚拟空间;网络政治;技术控制

每一个新媒介的诞生,“总是伴随着夸张的宣传,伴随着对其即将展现的乌托邦未来的猜测登上世界舞台的”(1),网络空间(Cyberspace,也译为赛伯空间)也不例外。网络传播在信息交流上空前的开放性、互动性所带来的自由与平等感,使其与人类的民主化理想产生了天然的联系。因此不少人认为,网络的为全球范围内的民主复兴带来了曙光。

技术是一个极为复杂的因素。西方在对科技与文明之关系的认识上,历来存在着人本主义和主义的两大分野。也许我们还很难对网络技术可能产生的社会功能做出一个断论,但是可以肯定的是:科技的进步并不一定与人类文明的进步相对等,技术也不可能自行解决现实的社会问题,那种“只有技术才可以解决由技术带来的问题”的观点,有时过于天真,因为正如未来学家托夫勒所言:技术和科学不是独立的可变因素,它们是某个社会体系和某个文化体系的组成部分(2)。

网络空间信息流通的全面开进,使民主社会需要具备的多个、独立的信息来源有可能得以实现。这似乎是一个不争的事实:在网络空间这一没有疆界的巨大的信息海洋,任何垄断和封锁信息的企图几乎都不可能。即便对部分境外网址实行封杀,而四通八达的网络空间还是可以通过其它代理服务器登陆,信息封锁效果相对微弱。

信息传播的个人化,是另一个让人津津乐道的网络传播特点。网络最令人激动的地方,莫过于个体获取、发出信息的自由性和交流的互动性,世界似乎尽在你点击鼠标和敲打键盘的手中。因此,少数人垄断信息、控制信息的局面被打破,信息共享成为可能。

由此带来的网上言论自由似乎也就不言而喻。在网上,、新闻组、聊天室等言论场所人人都可以登堂入室,BBS更像张贴大字报的公共场所。在BBS上,人人参与加上由匿名性带来的无拘无束感,“使个人表达自由和言论自由第一次真正地实现了。每个人都可以成为自己的出版商,不受任何政治、意识形态、技术、文字和逻辑能力的审查,能力的限制与以往相比可以说是微不足道”(3)。一些学者已经把BBS与传统的自由主义传播理论和哈贝玛斯的“公共领域”思想挂上了钩,认为“意见的自由市场”在传统媒介仅仅是一种理想,而BBS使理想成为了现实;借助于BBS,重建“公共领域”的曙光已经出现(4)。

网络传播上述三大特点使“人们在这里不必阅读来自一个信息源的信息,不必说一个话题,不必受编辑、新闻出版机构的控制,不必担心自己的言论是否离经叛道。一句话,网络使少数人垄断信息和文化的圣人时代宣告结束了”(5)。信息的共享和言论的自由必然带来社会权力的分散和公众参与社会能力的提升。因此无论是托夫勒,还是数字化专家尼葛洛.庞蒂,都曾把“分权”视为机网络时代的一大特质,认为传统的中央集权的观念将随着网络发展成为昨日黄花。

但是,由技术所作出的推导,在很大程度上仅仅只是一种可能。麦克卢汉的名言“媒介是人的延伸”是一个形象的比喻,但技术的延伸并不一定意味着人的权力的延伸,尤其对每一个公民来说,权力能否得以延伸首先取决于其社会经济地位和文化能力能否为他提供享受新技术的可能。技术上或理论上的平等,决不意味着参与者事实上的平等。那种“不管你是学富五车的才俊,还是引车卖浆者流,Internet都向你开放,BBS都向你放”的欢呼,难免有点天真。即使在计算机技术最发达的美国,也存在着严重的新技术使用上的差距:“在为数四分之一的最富有家庭中,62%的人家拥有电脑。但在四分之一最贫困的家庭里,仅6.8%的人家拥有电脑”,美国不同种族群体之间在拥有家用电脑上的差异也十分突出(6)。美国学者已经清醒地看到,计算机“创造了一个新的、僵硬的阶级壁垒,使受到良好者和未受良好教育者阵线分明,素以人人平等著称的美国,在经济上的不公正已经超过了阶级界限较分明的欧洲社会”(7)。电脑网络的发展把人群迅速分化为信息富有者和信息穷困者,两种人在获取和支配信息方面的能力完全不相等,其结果是为数不多的前者将会与后者迅速拉开距离。在信息决定一切的后社会,社会分层将完全取决于个人处理信息的能力和熟练程度,信息差距和两极分化,使网络民主事实上变成了少数人的特权;而且信息差距所造成的个体知识沟的扩大,将导致社会紧张因素的增加。(8)

放眼互联网这一“全球化神经系统”,国与国之间政治、经济、文化的差异所造成的信息差距同样十分惊人。互联网上40%的网民在美国,87%的信息是,美国人在网上的声音比其他所有国家加起来的总和还要大得多(9),于是网络的民主更像是美国人的民主。尽管在开放的互联网上,有可能实现多种文化的相互渗透和全面繁荣,但事实上,目前业已形成的严重信息落差,也容易在全球范围内形成文化殖民现象,使网络最终沦为美国意识形态施展霸权的领地,“一个世界,多种声音”仍然只是一个理想。

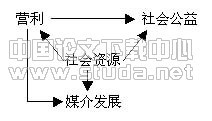

也许传统媒介在网络新纪元的角色转型,是我们在思考未来网络民主时最需关注的问题。那种认为由于网络社会个体可以平等地参与传播,于是大众传媒技术特权崩溃、权威沦丧的观点,近乎痴人说梦。近几年美国几大传统媒介的动态举措就很能说明问题。凭借资金、技术、专业人员、信息内容等方面的实力,传统媒介以绝对的优势抢滩触“网”;1996年美国“电讯法”的出台引发了新旧媒介与电信业之间连横合并热潮,使得以宽带技术为基础“三网合并”(有线电视网、互联网和电信网)的“大汇流”预言将成定势。西方学者理查.莫尔在《民主与网络空间》一文中提醒人们:未来宽带、综合、全球化的信息基础设施将成为所有大众媒介产品的主要发布、销售渠道,因此目前美国四大广播电视公司——时代华纳、迪斯科、通用电器、西屋电器业已形成的全球性信息垄断体系将在未来的网络空间得以延伸(10)。如此一来,传统媒介在网络这片全新的、更为肥沃的土壤里,其特权和权威非单没有崩溃、沦丧,而且依仗其全球化、商业化操作,“世界财富组织”严厉的版权保护之下,完全可能成为未来网络空间这一“全球化神经系统”的中枢神经。在这种情形之下,正如有学者所指出的,一般个体用户作为信息源的力量与上网媒介作为信息源的力量根本不可同日而语,网络用户之间的平等只是逻辑推理上的平等,上网媒介在内容、服务上的绝对优势,加上个体用户选择权威媒介信息的心理,使得个人的选择权实际上只成了操作权,“就像孙悟空跳不出如来佛手心一样”。表面上看,从传统媒介向受众“推”信息到用户从网上“拉”信息,确实提高了个体的自由度,“但问题的本质并没有发生变化。重要的是你选择的信息来自他那里,不论根据需要或兴趣选择哪条作为你的个人头条,都渗透着上网媒介的意识形态。”(11)因此,自由市场理论和全球化民主的神话可能又成泡影。

20世纪初面对工业社会和大众媒介的弊端,美国思想家李普曼产生了对公民民主的忧虑。其主要思想有两点:一是对“媒介环境”这一“间接现实”真实性的质疑;二是对媒介环境下大众理性的质疑,于此提出了他对公众民主的不信任感。李普曼对媒介环境及公众民主的思考是工业社会的产物。工业社会下的大众被认为是非理性的,甚至是产生集权主义的温床(12)。那么在后工业时代,“网络环境”又将呈现出什么样的现实图景?

与李普曼眼中大众媒介的“环境”不同,网络是一个复杂的、大兼容的体系,它既保存着建立在专业理念基础之上的新闻传播模式,也包容了绝大部分完全由个体参与、互动的“虚拟空间”,后者无疑是网络最富特征之所在,在很大程度上,这种虚拟的交流正是网络空间平等与自由的基础所在,网上言论自由和多元文化并存所呈现的一派百花齐放,百家争鸣的景象,大都得益于此。但恰恰在这个纯粹的“虚拟环境”中,现实有时不仅是一个值得怀疑的东西,而且是一个可以被彻底解构的东西。由于一切与现实社会身份、地位有关的个体表征都可以被掩盖起来(这也是空间最刺激的一点),于是自我和他人、男人和女人、事实和虚构、真相与谎言的界限被消弥殆尽。美国学者马克·斯劳卡曾尖锐地指出,在网络空间“从来就没有什么核心的自我,在每个人的头脑之外,也从不存在什么客观的现实”(13)。更重要的是,当信源不明时,信息的真实性也被消解。“事实上,发送者是什么人,这本身就是任何信息的一个至关重要的组成部分。它的作用之一就是帮助我们确定对该信息相信到什么程度”(14)。因此网络的虚拟环境实质上是对现实的解构和颠覆。

“相信所有人都有机会接触到可靠的信息,也即接触到真理的表现形式——信息”。这一信念是支撑民主的“大梁”(15)。即使在高度信息化的后工业社会,“可扩的信息”仍应源于对真实的忠实和对现实的肯定。但是在虚拟空间,当事实与虚幻的界限被彻底消弥之后,最终遭怀疑和贬值的不仅是真实本身,而是公众对真实的信任,这种信仰危机无疑会极大地动摇民主的“大梁”。

其实,在高科技时代,数字化技术已经在一定程度上颠覆了人们对视觉化信息的信任。当玛丽莲·梦露与林肯总统拥抱在一起,当阿甘的手与肯尼迪总统相握时,人们在惊叹数字化技术的鬼斧神工之余,也不仅对真实性本身产生了疑虑。在四通八达的网络空间,经过处理的数字化图像有可能进一步瓦解真实。1998年5月,印尼发生严重排华暴行后,当地一些华人向有关机构和人士的电邮地址反复发送了身着印尼军服的暴徒蹂躏华人妇女的照片,并号召所有收件人接力传送。这些照片对世界范围内千百万网上读者产生了强烈的震撼,并引起了新闻媒体的关注。但后来有印尼读者指出这些照片实际上反映的是印尼军人在东帝汶的暴行。由于在印尼也确实出现了类似事件,所以这一“张冠李戴”虽然有悖真实,但没有造成严重的后果。不过这一时间已足以提醒我们:对于虚拟的视觉信息,人们是否应该彻底打破现实生活中“眼见为实”的基本惯例。不难设想,在未来的网络空间,经过数字化技术处理的音频、视频信息定会大型起到,幻影将成为网上一族栖息的家园。到那时,我们面对的将不仅仅是所有视觉表象的贬值,而且是它们所反映的现实的贬值,如果任其发展,这种危机“将会对西方民主文明产生深远的影响”。(16)

李普曼对民主的危机感,还源于社会下大众的非理性及由此带来的传播的可操纵性。时代的公众会不会比工业时代的大众更富有理性,这是一个悬而未知的问题。但有一点是肯定的,在“你需要一杯水,可你面对的是海洋”的网络空间,在你的目光会因为太多的信息而变得迷离,你的思想会因为太多的声音而变得困惑。看看眼下,因特网上已经存在着420多万个可进入的站点,仅与美国网络公司Yahoo的链接站点就有75万个(17)。未来站点数量的多少其实并不重要,因为信息汪洋大海的局面不会改变。在这种情形之下,事实、真相和真实的呼声都可能被淹没,而且一切又都显得真假难辨。有西方学者已经断言:网络空间不足以形成理性的交流(18)。是“表面上拥有无数信息却失去了理想,把分析和判断信息的能力拱手让给技术专家甚至电脑本身”(19),思想操纵也就顺理成章。在大众传播时代,媒介有着重要的“雷达”功能和“协调”作用,社会准则和有关事物如何运作的事实也由此而来;而网络空间的“航标”究竟在哪里,是一个值得深思的问题。

此外,虚无主义的网络文化也可能给民主理念带来威胁。虚拟空间对现实的解构,其实也就抹杀了真实世界对伦理、道德等一切社会文化价值规范的界定。事实上,目前的网络空间不仅成了人们娱乐、消遣、发泄、寻求精神慰籍等逃避现实活动的家园,而且“当真实世界用各种检查制度和权衡措施把住邪恶之门时,人性中的所有恶魔,却在极短时间内跳到赛伯空间里重新开张营业”(20)。美国学者马克·斯劳卡在探讨”赛伯空间和高科技对现实的威胁”一书中,生动地描述了他个人在的漫游经历。在他的笔下,美国的网络言论空间一片乌烟瘴气,污秽不堪,充斥着赤裸裸的色情、令人毛骨悚然的暴力以及极端的无聊和荒诞布景。由此,这位西方学者对网络文化产生了极大的忧虑:“赛伯空间的创建者的初衷是建立一个精神理想国,或者说建立一个人们以诚相待的试验性世界。可是他们发现,自己眼前呈现的反而是一个无法无天的抽象空间。”(21)这种道德虚无主义的网络文化崇尚的是绝对的自由,是对社会责任的逃避和否定,这种文化的滋长无疑会对现实社会的价值观造成极大的冲击。美国学家本.瓦顿伯格认为,民主的垮台“首先是价值问题上的垮台”(22),如果网络的虚拟空间是一个没有善恶之辨的人类精神的沉沦之地,因为“如果公民不能创造、维持一种有利的空话,因为“如果公民不能创造、维持一种有利的政治文化,更准确地说,创造一种普遍支持这些理想和实践的文化,民主就不可能维持”(23)。

网络、改善了民主参与的技术手段。当电脑被广泛应用于联线政治后,它必然为公民参与政治提供更为方便快捷的手段,增进公民与政府官员的直接对话,提高民意在政府运作中的分量,并在很大程度上改变未来政治参与的结构与模式。首先,“政府上网”极大地保证了公民对政策的知情权和对政府的监督,加强了政府本身的服务意识,拉近了政府与公民之间的距离。1996年美国加利福尼亚大学巴巴拉分校副教授B·比姆贝尔博士曾主持了一项题为“网上政府与政治”的研究,分析因特网对美国政治生活和公民的影响。调查结果表明,因特网确实加快了公民、组织、游说者和其他专此人员了解政治和参政的速度,加快了公民与政府之间的沟通,并帮助公民更方便地行使自己的权利等。(24)

其次,网络技术可以产生新型的网上议会与网上选举,可以极大地扩大公民的参政面,大大增进了公民参与社会的热情。在美国这个率先跨入网络时代的国家,人们已经看到这方面的可喜变化:几年前,俄亥俄州的哥伦比亚市建立了世界上第一个“市政厅”,它通过一个双向的通讯系统,使居民可以经由电子设备真正参与地方计划委员会的政治会议。他们在家中按一下按钮,就马上能对地方分区、建设高速公路等提案进行投票表决,还可以参与讨论,发表广播演说。目前,日趋完善的网络技术能够更加完美地实现这一过程,并把范围无限扩大。在美国国家信息基础结构(NII)计划中,一个更为健全的“电子公所”将是未来“电子化政府”的重要组成部分(25)。

在西方,代议制被认为是“间接民主”,是民主的“半成品”;而完全由公民自治的民主机制被称为“直接民主”。美国宪法奠基人之一麦迪逊(J·Madison)曾对“直接民主”和“共和政体”作了区别,认为前者是一种公民集会和亲自管理政府的制度,后者是大多数人通过“代议制”表达自己意志的制度(26)。在大部分西方上,“直接民主”地被限定在小村镇的集会中,而网络空间为打破“直接民主”规模、空间的限制提供了技术可能。麦克卢汉就曾预言:“随着信息运动速度的增加,政治变化的趋向是逐渐偏移选民代表政治,走向全民立即卷入中央决策行为的政治。”(27)于是,以前只能在小国寡民状态下实施的直接民主,未来可以在广袤的网络空间全面展开。

但是即使从目前看,网上政治仍有不少值得怀疑之处。首先很难确定单靠技术能否真正解决公民参与政治兴趣低落问题。《电视民主》一书的作者奥特顿曾观察了纽约1976一1977年就各种电视提案进行的系列投票情况,结果发现,最初有10%的选民参与投票,但在新奇感消失后,这种参与降到了1%(28),网上选举、网上民意测验也有可能遭受同样的命运。即便技术能解决公民投票率低下的问题,我们仍需要对麦迪逊曾警告的“直接民主可能导致多数人的暴力”引起足够的警惕。麦迪逊认为直接民主制度所产生的“党争”使一些公民团结在一起,“被某种共同情感或利益所驱使,反对其他公民的权利,或者反对社会永久的和集体的利益”,从而产生“多数人的暴力”(29)。由于网络空间发达的通讯手段很容易产生所谓的“电子政党”(或称“电子院外集团”)(30),网上的直接民主机制是否适用,就很成问题。

网络政治活动还极易导致政客对选民的操纵。2000年美国总统候选人之间所发动的一场网络战,揭开了信息技术时代政治竞选的面纱。利用人工智能和一系列新软件,候选人的技术幕僚们不仅能在网上获知登记选民详尽的个人资料,而且能预测出最有钱的赞助者、最易说服的选民和最有希望投票者,然后进行有的放矢的政治公关宣传和一对一的游说(其中包括发电子邮件和网上交流)。共和党候选人福布斯的竞选负责人科尔认为,这种网络政治活动改变了竞选的整个特性,他形象地称之为从使用“霰弹”时代到了使用“子弹”时代(31)。由此所导致的政客对选民的刻意迎合和有效操纵也就不言而喻,而且表面上看被操纵的选民反而有了更多的参与感,因而这种网络政治活动更具欺骗性,其对民主制度的危害也更大。

“数字革命在它的深层核心,是与权力相关的。”(32)其实,任何一种新媒介的出现,都成为政治、权力的争夺中心,不仅原有的社会强权会插手其中,新的社会势力也可能破土而出。网络时代民主社会所面临的政治危机,是以操纵信息为基础的权力游戏和计谋,它可能衍生出形形色色、变相而隐秘的政治控制手段。

“依靠传播技术获得的自由和以同等的技术予以的控制,是一种身影关系”(33)。目前,许多国家都已制定了一系列的网络管理条例,对组织或个人入网进行严格的资格审查,对信息的流通实施技术上的监管。一些国家还对网上言论实行较为严厉的管制。尤其对各种电子,可以通过多种公开或隐蔽的技术手段,以限制言论。本人了解的手法就有以下几种:注册登记制、敏感词过滤、预审制、警告、删贴、封ID、查IP地址、改为只读文本等。有了这些技术手段的保障,网上的言论自由度仍掌握在政府和具体管理人员(如站长、版主等)的手中。另外,信息技术的发展,使超级机的并行处理能力足以实现记录人们所有行为的可能性。人们的每一笔电子消费,每一封电子邮件,每一次信息查询甚至私人电话,都能被电脑忠实记录,这使得权威当局监视和控制社会的能力空前强化。言论控制和集权主义并不会因为技术的进步而消失。

再精密的机器,其操作者也永远是人,而且机器越精密,操作难度越大,权力也就越集中,操纵手法也就越隐秘。在网络时代,一种由技术人员和技术专家产生的更为隐蔽的权力集中现象已悄然降临。托夫勒曾指出,计算机时代的信息、数据库、统计模式都控制在专业技术人员和专家的手中,政府上层所作的几乎每一个决定都来自“计算机专家操纵过的‘真实’”,而且其操纵手段比起保密、泄密这类传统的信息手法来,显得“更加微妙而隐蔽”。因此,托夫勒担心:所谓的“人工智能”加“专家制度”,很可能是一个“对民主具有重要影响的深刻过程”(34)。

在信息超载现象日益严重和技术日益复杂的网络时代,政府部门将出现这样一个新兴的权力阶层既手握行政权又熟悉计算机技术的专业人员。他们凭借这双重优势,可以发挥巨大的政治能量。荷兰学者E·舒尔曼就说过:“利用计算机的给予和结果,计算机专家们(例如,如果他们卷入政治决策之中的话)就可以为政治家们制定,因为后者并不控制所需的信息。民主制在这样一种计算机统治中就变成了一种怪物。”(35)当未来电脑网络更加普及时,通过网络的国情普查、民意调查和投票选举必将得到广泛应用,于是,决定国计民生的政治决策权也就轻易地旁落技术专家之手。一旦如此,任何一个信息、数据、统计模式、操作程序的改动,或对信息、数据的把关,都可能产生极其严重的政治后果。技术专家在政治上的“专权”,有可能是未来民主不得不面临的一大难题。

此外在网络社会,高层官员和公众之间往往隔着一大堆抽象的信息和数据。信息太多意味着解释信息变得比简单地搜集信息更重要,而高层官员的信息解释仅为他们的政治操控提供了极大的便利:那些不利于现有制度的重要事实,可能被掩埋在层层推理所得出的抽象数据和铺天盖地的信息轰炸之下。于是,在这个事实和真相本来就远离公众视野的网络时代,集权主义就有了滋生的土壤。

在计算机网络技术高速发展的21世纪,人类走到了一个十字路口,方向的选择最终取决于人类使用技术的手段能不能与发明技术的手段一样的高明和理性。在《科技时代与人类未来》一书中,荷兰家E·舒尔曼为未来之路指出了一个方向:“人们必须用超越主观的规范性原则来约束自己……这些规范将不允许技术发展僵化为一种计算机统治,而是将为一个使用计算机的社会提供可能性,使得个人可以享受对于一种健康的民主制来说极为重要的自由和责任。”(37)

注释:

(1)郭镇之“加拿大传播学者系列访谈之三”《媒介技术与传播政策》,《传播》1999,第6期。

(2)《未来学家托夫了勒谈未来》,《现代外国哲学社会文摘》1999,第12期。

(3)闵大洪《在理想与现实的冲突中――新闻媒体网站电子论坛刍议》,《新闻与传播研究》1998年第3期

(4)参见闵大洪《在理想与现实的冲突中――新闻媒体网站电子论坛合刍议》和DouglasKellner“Inellectuals,theNewPublicSpheres,andTechno-Politics”,ScienceNumber41-42Winterl997。

(5)李河《得乐园失乐园》P50,人民大学出版社,1997。

(6)、(8)参见W·赛佛林等《传播理论:起源,方法与应用》,P82,华夏出版社,2000。

(7)、(18)、(26)小施莱辛格《民主有未来吗?》,《现代外国哲学社会科学文摘》1998年第5期。

(9)、(19)、(25)李永刚《互联网络与民主的前景》,《江海学刊》,1999,第4期。

(10)RichardK.Moor“DEMOCRAYANDCYBERSPACE”,rkmoor@cyberjournal.

(11)、(33)陈力丹《论网络传播的自由与控制》,http://www.cjr.sina.com。

(12)参见张汝伦《思想与批判》,P546,上海三联出版社,1999。

(13)、(15)、(16)、(20)、(21)、(32)马克·斯劳卡《大冲击:赛博空间和高科技对现实的威胁》,P45、P167、P167、P71、P7l、P152 江西出版社,1999。

(14)、(30)、(34)A·托夫勒《力量转移――临近21世纪时的知识、财富和暴力》,P304、P401、P313新华出版社,1996。

(17)《如何对付“信息爆炸”和“信息垃圾”》,“天极网”。

(22)BenJ.Wattenberg“ValuesMatterMost”,P393,WashingtonD.C.:RegencyPublishing,1996.

(23)罗伯特·达尔《论民主》,P58,商务出版社,1999。

(24)参见《信息高速公路与两个文明建设:政策的思考》P41,42中国社会科学出版社,2000。

(27)M·麦克卢汉《人的延伸――媒介通论》P235,四川人民出版社,1992。

(28)《民主和科技》,《现代外国哲学社会科学文摘》,1997年,第2期。

(29)参见李强《自由主义》,P2l6-218,中国社会科学出版社,1998。

(31)《虚拟领域的政治活动》,《现代外国哲学社会科学文摘》,2000年,第l期。

(35)、(37)E·舒尔曼《科技时代与人类未来――在哲学深层的挑战》P376、P377、P378,东方出版社,1997。