历代医家对疫病病因的认识

【摘要】 摘要:对疫病来说,不能正确把握“六气”病因,就难以在辨证论治中体现天人相应的中医本色。在疫病的病因问题上,只讲致病微生物是远远不够的,人体的抗病能力,致病微生物的传染力和生物学特性,都受制于大环境的变化条件。运用五运六气理论,把握好疫病的发生,能提高中医药防疫治疫的水平

【关键词】 疫病;病因;内经;五运六气理论

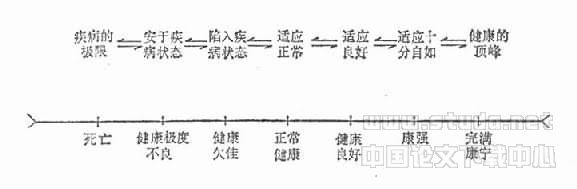

Abstract:To epidemic disease,not correctly knowing reasons of “6 pathogens”,it is hard to embody TCM true quality of nature and human being corresponding mutually in differentiation of signs.On the causa morbi of epidemic disease,it is far not enough with microorganism,the body anti?disease ability,the infection of pathopoiesia and biological features are all controlled by big environment of nature.To use theory “five elements and six pathogens” and grasp development rules of the disease can improve TCM level in curing and preventing epidemic disease. Key words:epidemic disease;causa morbi;Internal Classics;theory “five elements and six pathogens” 对于疫病的病因,《素问·遗篇》提出了“三虚”说:“人气不足,天气如虚……邪鬼干人,致有夭亡,……一藏不足,又会天虚,感邪之至也。”“天虚而人虚也,神游失守其位,即有五尸鬼干人,令人暴亡也。”所谓“邪鬼”、“五尸鬼”,在《黄帝内经》中又称为“虚邪贼风”,相当于医学的致病微生物,而致病微生物侵犯人体,中医学认为需要具备另外两个条件:“天虚”和“人虚”。“虚”不等于“弱”,“虚”的本义是空隙。天虚是天气有虚而戾,虚邪是乘隙袭人之邪,人虚是有隙可乘之人。 “三虚”致疫说,较为完整地指出了产生疫病的三大因素。 人和自然都是不断运动变化的物体。人与自然的运动变化,都是有一定节律的,《黄帝内经》了自然的周期性变化规律,创立了“五运六气”学说。人体的五脏六腑、十二经络等,都是与自然界的五运六气对应而产生的理论。《素问·遗篇》是讲五运六气的专篇,故文中讲的“天虚”,主要指五运六气的失常。《黄帝内经》论述疫病的发生,非常注重“伏气”的概念。《黄帝内经·素问遗篇》中有“三年化大疫”的理论,这是中医伏气致疫说的极致。但由于《素问·遗篇》的长期失传,此说未能在后世医家中产生大的影响。

西晋王叔和《伤寒例》中说:“中而即病者,名曰伤寒;不即病者,寒毒藏于肌肤,至春变为温病,至夏变为暑病。”这段论述有两个毛病,一是“寒毒藏于肌肤”之说纯属臆想,故遭到后世医家的攻击;二是忽略了发生疫病时的“虚邪”因素,容易使人对伏气致疫说产生误解。

东晋医家葛洪《肘后方》注意到了虚邪的因素。他在“治伤寒时气温病方”中说:“其年岁月中有疠气兼挟鬼毒相注,名为温病”。这里的“鬼毒”与《黄帝内经·素问遗篇》的“邪鬼”、“五尸鬼”同义;“温病”在这里是指“瘟疫”,古无“瘟”字,“瘟”写作“温”。

“疠气”应作“戾气”,《诸病源候论》称“乖戾之气”,即不正常的运气。因“戾气”遇上“鬼毒相注”会产生疫疠,故“戾气”也被称作“疠气”。但“戾气”的本义应是疫病未发生前的阴阳乖戾之气,而“疠气”则指已发生疫病后的“疫疠之气”,故“戾气”与“疠气”本应有层面上的差别,不仅是“一声之转”的关系,将“戾气”与“疠气”混称,就模糊了“戾气”作为不正常运气的原始涵义。戾气影响人体可以即时发病,称为“时气病”;可以不即时发病,成为一种潜伏因素,遇到“鬼毒相注”时再发病,这种潜伏因素就叫做“伏气”。古人观察到大的疫病发生前大多先有运气的失常,而且这种运气失常与疫病的发生往往有一段时间间隔,故有“伏气温病”之说。

东汉后期至隋代的历朝政府多次采取了严禁谶纬的政策,“搜天下书籍与谶纬相涉者皆焚之,为吏所纠者至死”(《隋书·经籍志》语)。五运六气虽非谶纬,但因运气学说涉及预测,容易被误解成谶纬(现代也有人把五运六气说成谶纬)。因此,严禁谶纬的政策就很可能殃及池鱼,导致五运六气学说的隐佚,这是为什么专论五运六气的《黄帝内经》第七卷会在南北朝时期失传的一个较为合理的解释。

唐代中期王冰发现并在《黄帝内经》中补入了运气七篇大论,以后又发现了专论运气变化与疫病关系的《素问遗篇》,使运气学说重新受到重视。经北宋政府的提倡,运气学说成为宋代医家之显学,宋金元医家论疫病大多会运用到运气学说。

明代吴有性则比较注重于对“邪”的因素的研究。吴氏在《温疫论》中认为:“温疫之为病,非风非寒,非暑非湿,乃天地之间别有一种异气所感。”吴氏感觉到了直接致病原的存在,他把这种能直接致病的“异气”亦叫做“戾气”(故今人多称其为“戾气说”),但他讲的“戾气”已完全不同于古人“乖戾之气”的概念了。吴有性的戾气说基本排斥了“天虚”——五运六气的因素,其“戾气”只相当于前人的“鬼邪”、“鬼毒”一类概念。尽管吴氏对直接致病原的认识较前人的“鬼邪”“鬼毒”等说有较大发挥,但整体观念已从前人的立场上倒退。由于吴氏的戾气论接近于西方医学致病微生物的观点,故在近受到较多推崇,常有人借吴氏之说来批判运气和伏气致疫说。

清代温病学家仍大多注重五运六气与疫病发生的关系,研究内容丰富多彩。

温病四大家之首的叶桂作《三时伏气外感篇》,在疫病病因上发挥了六气说;叶氏还据五运六气理论创制了甘露消毒丹等名方。与叶桂齐名的薛雪提出:“凡大疫之年,多有难识之症,医者绝无把握,方药杂投,夭枉不少,要得其总诀,当就三年中司天在泉,推气候之相乖者在何处,再合本年之司天在泉求之,以此用药,虽不中,不远矣。”依据的是《素问遗篇》三年化疫理论。杨璿《伤寒温疫条辨》开篇便是“治病须知大运辨”,将运气病因分为大运和小运,认为疫病的病因“总以大运为主”,“民病之应乎运气,在大不在小,不可拘小运,遗其本而专事其末也。”余霖《疫疹一得》强调“医者不按运气,固执古方,百无一效”,其治疫名方清瘟败毒饮即是据火年运气立的方。刘奎《松峰说疫》卷六为“运气”专卷,撰有“五运五郁天时民病详解”篇,论述疫病病因多联系“五运郁发”,突出一个“郁”字。制方也从治郁入手。吴瑭《温病条辨》观察到痘证的发病与运气的关系,提出“民病温疠之处,皆君相两火加临之候,未有寒水湿土加临而病温者”,并批评了吴有性“不明伏气为病之理。”晚清温病学名家柳宝诒的《温热逢源》是讨论伏气温病的专著。柳氏指出:“就温病言,亦有两证:有随时感受之温邪,如叶香岩、吴鞠通所论是也;有伏气内发之温邪,即《内经》所论者是也。”

近现代中医对疫病病因的研究相对较少,特别是从五运六气角度对疫病病因的研究者寥寥。或者认为西医对流行性传染病的病因已较清楚,再从中医病因学的角度去研究似乎已无多大意义,故在目前的中医教科书中,重视直接致病原而淡化“六气”的倾向较为突出。有些教科书和温病学著作为了与西医传染病的病因学靠拢,直接把疫病病因称为“温热病毒”,认为“发生温病的主要原因并不是四时的气候变化,而是某种特定的‘邪毒’。”“邪毒”在这里已是细菌、病毒等致病微生物的代称,这是试图用西医的病因学来替代中医的疫病病因理论。

明确病因是中医辨证论治的基础。对疫病来说,不能正确把握“六气”病因,就难以在辨证论治中体现天人相应的中医本色。按照西医的病因观,就会置重点于寻找对付直接致病原的方药,失去中医药调整人天关系的治疫特色。致病微生物会不断变异,新的致病微生物会不断产生。针对冠状病毒的特效药还没有研制成功,H5N1来了;H5N1的问题没有解决,又出现了A(H1N1)。所以在疫病的防治问题上,不能仅仅盯住致病微生物,老是被动地跟在致病微生物后面跑。事实启示我们:在疫病的病因问题上,只讲致病微生物是远远不够的,人体的抗病能力,致病微生物的传染力和生物学特性,都受制于自然大环境的变化条件。运用五运六气理论,把握好疫病的发生,有可能发扬“上工治未病”的精神,在与致病微生物的斗争中,变被动为主动。以五运六气的研究为突破口,有望重构中医学天、人、邪一体的外感病因学说,提高中医药防疫治疫的水平。