生活质量的评价及其在精神科领域的应用

【关键词】 精神病;生活质量;方案评价

随着社会的,人类开始关注自身的生活质量问题。目前,精神病已经成为困扰人们健康的一大顽症。精神病带给人们的不仅仅是躯体、心理上的痛苦,即使经过,患者的生活质量和身心健康也都受到了不同程度的损伤。笔者试从生活质量的评价方法角度及其在精神病干预方面的应用进行综述。

1 生活质量的概念和内涵

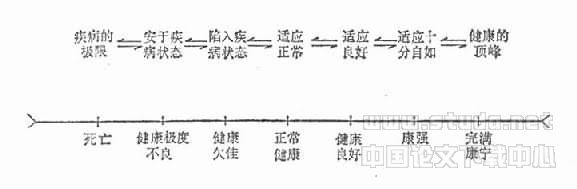

生活质量的概念引入医学领域的时间并不长,它是随着“健康”内涵的扩展而逐渐完善的,这与医学模式的转变不无关系。传统的生物医学模式注重生命的存在及躯体功能的改善,较少关注治疗后病人的心理、适应社会的能力。结果可能导致投入大量医疗资源,换来低质量的生命,反而给家庭、社会带来了负担。

世界卫生组织(WHO)对“健康”的定义:健康不仅指没有疾病和虚弱,而应是躯体、心理和社会适应的完好状态。这意味着人们逐渐认识到医学最终目的不仅仅是延长人的生命,还要关注其生活质量。WHO对生活质量的定义:以一定文化和价值体系为背景的个体对他们生活状态的感知体验,这种感知体验不仅与其生活环境有关,还受其目标、期望、标准和所关心的事物的影响。这是一个内涵丰富的概念,人们的躯体健康、心理状态、独立水平、社会关系以及与所处环境特征的相关性等因素都会对其产生综合影响。李凌江等[1]认为,生活质量的研究内涵应包括以下4个方面:①躯体生理功能:包括精力、睡眠、感官功能、性功能、躯体不适感等;②心理功能:包括情感、认知、自我评价等;③社会功能:包括社会角色功能与社会交往两个维度;④物质生活条件:包括收入、住房、就业、娱乐、生活环境和社会秩序等。

开展关于生活质量的健康流行病学研究,较之以往仅关注发病率、患病率、死亡率等的流行病学研究更能确切描述健康与疾病、生活事件、环境间的相关性。而生活质量对疾病预后有着显著性影响,因此改善病人治疗后生活质量应当成为治疗者所必须考虑的问题[2]。

2 生活质量评价工具和角度

根据研究的人体对象,产生了针对某些疾病的专门化量表和一般生活质量量表。前者如针对糖尿病患者生活质量评价方法[3],关节炎患者的关节炎影响量表(AIMS)、McMaster Toronto 关节病人残疾参照问卷(MACTAR),癌症病人生活功能指数(FLIC)、生活质量指数(QLI)等[4]、少年儿童健康和疾病量表(ACHIP)等[5]。而后者有总体幸福感量表(GWB)、家庭环境量表(FES)等(如Tayloor等[6]通过对美国599位非洲裔超重妇女的试验表明,用GWB来测量她们的心理幸福感受是有效可行的)。前者针对性较强,但适用范围小,后者适用范围大,但研究深度有限。虽然都能判断相应的生活质量,但两者之间缺乏互通性,无法相互比较。

1991年起,WHO通过在14个国家中的15个地区选定样本、制定了世界卫生组织生活质量评定量表(WHOQOL),它包括了100条评价项目(WHOQOL-100),分为6个维度(6个维度分别是躯体性、心理性、独立性、社会关系、环境及精神信仰)25个方面。问卷采用被评者自我评估的计分办法[7]。该量表的问世,使研究者们对社会人群、临床病人等进行生活质量调查有了进一步的工具。WHO在WHOQOL-100的基础上还推出了WHOQOL简化版。维度由6个减为4个(躯体性、心理性、社会关系和环境条件),总项目数亦相应减为26项。简化版虽然在评估个体生活质量的细节方面略显不足,但用于了解个体生活质量的整体情况却十分简便,且效度、信度不亚于WHOQOL-100,尤其适用于大型的流行病学调查[8]。

对此相应的国家和地区都做了一定的验证性调查分析和实际应用。Power等[9]在不同地区进行了验证统计分析,证实WHOQOL所在15个不同文化地区的有效性和相互之间的可比性,说明WHOQOL的25个方面内容能够应用于跨文化、跨地区研究中。而Bonqmi[10]选择了当地443例样本(251例慢性病患者、128例健康者、64例分娩者),检验了WHOQOL-100(美国版)的信度、结构效度、敏感度以及结构因素,认为其用于评估人们的生活质量是比较合适的。

WHOQOL对生活质量的评价侧重于被评价者的主观判断,可能考虑到人们生活的幸福感、满意感,即便是来源于客观状态,最终都体现为主观对生活的感受。但如果仅仅从主观判断方面着手,不同的认可对相同的客观条件产生不同的评价,从而导致生活质量评估的不可比性。Herrman等[11]让持续性心理障碍病人使用WHOQOL简化版和生活质量评价表(AQol)来评定自身健康相关生活质量,与不同研究人员的评定结果相比较,但在社会关系维度方面,他评结果较自评分值为低,两者相关性随着他评人员的不同而变化。Herrman 等[11]认为自评结果更接近实际,因此在研究中使用WHOQOL简化版等自评方法是确实可行和重要的。Ruggeri等[12]则认为评价生活质量,主观判断和客观评价是用于了解被评价者接受治疗或调整后的效果,而主观判断则有助于完成调查和加强对客观数据的解释。

杨德森等[13]认为,个体对各维度的客观状态评价与主观满意度均是生活质量的研究内涵,不宜分割与偏废,应当研究其中介机制,即同时考虑个体的需要层次与期望重点、评价参照标准、个体特征与生活经历等影响因素。李凌江等[14]认为人类的满足感主要与客观现实之间的差距大小有关。经多因素回归分析表明主观生活满意度主要是对客观现实状态的反映,但客观生活状态的优劣程度不同对主观生活满意度的影响大小并不一致。据此李凌江等[15]从1993年起通过对国内的调查研究分析准备后,编制了生活质量问卷(quality of life inventory, QOL-I),该问卷包含了上述躯体功能、心理功能、社会功能、物质生活4个维度,每一维度包括了主观生活满意度和客观生活状态两类指标,分开计分与分析结果,共计64项条目(客观指标40条,主观满意度指标24条),并经过了信度、效度和敏感性检验。

Anderson等[16]回顾了有关健康相关生活质量的评估方法,包括WHOQOL、NHP、MOS、SF-36、SIP、QLQ、EORTC评价工具。认为虽然目前的评估工具在不同语言背景的地区应用还难以保持一致,即同一评估工具可有多种语言的版本,内容也无法保持完全一致。但在对生活质量内涵包括的维度上已没有明显的差别。

3 精神分裂症患者生活质量的评价

在关于精神分裂症患者的生活质量研究中发现[17],首先应当界定评价生活质量的内容、定义,不同内容的评价反映出不同的结果,不同种族群体在同样状况下生活质量评价存在差异,其中不同种族治疗与未治疗患者的生活质量评价也存在差异。长期患者的生活满意度明显高于短期患者。而初次入院患者的主观生活质量评价明显低于长期患者,且9个月后评价变化依然不明显。患者社会功能比较与生活满意度存在明显相关,由此提示在解释精神分裂症患者的生活质量时,应当考虑患者的强制性住院及脱离正常生活环境的经历[18]。在症状与生活质量的研究中发现,焦虑和抑郁,特别是前者,是影响生活质量的重要因素[19]。此外,还发现简明精神病量表(BPRS)中思维障碍及敌对猜疑因子可以作为估计康复期精神分裂症患者生活质量的重要指标,但这些指标不合适于评价急性变化期病人。其中阴性症状也是估计精神分裂症患者生活质量的重要指标。住院与院外患者的比较则提示,住院患者明显存在着低健康(躯体症状),而且,阳性症状水平与低健康状态存在着相关性。另外,自知力缺乏是限制精神分裂症患者自我评价生活质量的一个重要因素。

在治疗与生活质量的研究中发现,改善抑郁、解决问题能力及社会支持与患者的生活满意度相关,然而治疗满意度和生活满意度并不完全相关,长期治疗患者的生活质量评价与治疗效果相关,但对于首次住院治疗的患者则不易存在这种关系,这符合患者主、客观评价的差异。在主观感觉和治疗副作用的研究中发现,随着新型抗精神药物如维思通等的使用,病人的副作用减少而主观感觉得到改善。另外,早期干预、心理社会康复及家属等都有特别的价值和意义。而在社区护理和住院治疗病人的比较中,提示前者的生活质量明显高于后者,其中治疗作用不是衡量生活质量的主要因素。

4 抑郁症患者生活质量评价

针对抑郁症患者的生活质量,国内外学者不断进行研究探讨。抑郁除了与遗传因素有关外,与个体的年龄、性别及所遇的生活事件均有密切的关系。在发达国家,女性抑郁症的发病率是男性的两倍,除了性别差异外,还可能与女性承担的生活事件较男性多有关。另外,如产前(后)抑郁一般发生在产妇身上,但有学者[20]调查发现,不同的家庭结构和家庭关系可导致相当数量的丈夫们发生产前(后)抑郁。同样在产前和产后8周这段时间内,再婚家庭中的丈夫们抑郁症状较少。抑郁丈夫们的抑郁程度与他们所受教育、生活事件、社会支持以及同事之间的竞争程度均存在着正相关。

有学者[21]为了研究抑郁症患者的抑郁症状测量和生活质量测量的关系,分别使用幸福感量表(QWB)、汉密尔顿抑郁量表和贝克抑郁量表问卷进行调查评估,其中QWB用于评估患者的生活质量。结果显示了抑郁症患者的生活质量的得分明显与抑郁状态相关,抑郁评分越高,则生活质量得分越低。魏立莹等[22]使用FES发现抑郁症患者在生活质量中的家庭亲密度、感情表达、成功性、知识性、道德宗教感和组织性均较正常对照组明显低下,而矛盾性明显增高。提出在治疗抑郁症的同时,要有意识地恢复抑郁症患者的家庭关系和人际关系,这样有助于提高患者日后的生活质量。

5 结语

综上所述,生活质量的概念已经逐渐深入人心,如何对生活质量进行完整、的评价,国内外学者已开展了大量的研究工作。各种评价工具层出不穷,从单一到全面,从低效度到高效度,WHO在这方面做出了重要的贡献。国内也诞生了适合国情的问卷。虽然各种工具着眼点仍有分歧,但对生活质量内涵的认识,无论国内、国外都已趋同。同时,随着社会的,精神病的发病率逐年上升,1993年国内7个地区情感性精神障碍流行病学调查发现抑郁症时点患病率为0.52%[23]。而2000年肖凉等[24]在上海市进行的调查发现抑郁症的患病率已达到了0.67%。据世界大型流行病学研究显示[25],“抑郁”已在世界致残性疾病中排名第四,到2020年将排名第二,仅次于缺血性心脏病。加强对精神病这一疾病的认识和具有非常重要的意义。另一方面,经后精神病患者的康复程度仅仅从精神病症状的减轻方面来讲是不够的,也不符合WHO关于健康的定义。因此,从某种意义上讲,提高精神病患者生活质量的重要性不亚于其精神病症状的治愈。强调对生活质量的研究程度,拓展其研究深度和广度,有利于我们进一步找到防治精神病的新方法。这也是人类不断追求健康和完善自我的需求。

【】

[1] 李凌江,杨德森,郝伟,等.医学领域生活质量研究的几个问题[J].临床心杂志,1995,3(1):59-62.

[2] 吕嘉春.生活质量的流行病学应用[J].国外医学:社会医学分册,1998,15(4):151.

[3] Grey M, Boland EA, Yu C, et al. Personal and family factors associated with quality of life in adolescents with diabetes [J]. Diabetes Care,1998,21(6):909-914.

[4] 胡靠山,王滨燕.健康相关生活质量的测量与应用[J].国外医学:管理分册,1995,2(1):49-53.

[5] 蒙衡.儿童生活质量评价的方法学问题[J]. 国外医学:社会医学分册,2000,17(1):1-4.

[6] Tayloor JE, Poston WS 2nd, Haddock CK, et al. Psychornetrie characteristics of the general well-being schedule(cwB) with African-american women [J]. Quality of Life Research,2003,12(1):31-39.

[7] WHO GROUP. The word health organization quality of life assessment [J].Social Science Medicine,1998,46(12):1569-1585.

[8] The WHOQOL Group. Development of world health organization WHOQOF-brief quality of life assessment [J]. Psychological Medicine ,1998,28(3):551-558.

[9] Power M, Harper A, Bullinger M. The world health organization WHOQOL-100 [J]. Health Psychology,1999,18(5):495-505.

[10] Bonpmi AE, Patrick DL, Bushnell DM, et al. Validation of the uniter state's version of the world health organization quality of life (WHOQOL) instrument [J]. Journal of Clinical Epidemiology,2000,53(1):1-12.

[11] Herrman H, Hawthorne G, Thomans R. Quality of Life assessment in living psychosis [J]. Social Psychiatry & Psychiatric Epidemiology,2002,37(11):510-518.

[12] Ruggeri M, Bisoffi G, Fontecedro L, et al. Subjective and objective dimensions of quality of life in psychiatric patients: a factor andlytical approach: The South Verona Outcome Project 4 [J]. British Journal of Psychiatry,2001,178:268-275.

[13] 杨德森,李凌江,张亚林,等.社区人群生活质量研究—Ⅰ理论构思[J].中国心理卫生杂志,1995,9(3):136-139.

[14] 李凌江,杨德森,郝伟,等.社区人群生活质量研究—Ⅳ生活质量住、客观指标的相互关系及其影响因素[J].中国心理卫生杂志,1995,9(6):274-279.

[15] 李凌江,郝伟,杨德森,等.社区人群生活质量研究—Ⅲ生活质量问卷(QOLI)的编制[J].中国心理卫生杂志,1995,9(5):227-231.

[16] Anderson RT, Aaronson NK, Bullinger M, et al. A review of the progress towards developing health-related quality-of-life instruments for international clinical studies and outcomes research [J]. Pharmacoeconomics,1996,10(4):336-355.

[17] 杨丽,彭和平.慢性精神分裂症病人的生活质量[J].临床精神医学杂志,2003,13(4):244.

[18] 洛宏.精神分裂症与生活质量[J].国外医学:精神病学分册,2002,29(3):156.

[19] 刘顺发,秦霞,石广念.住院精神分裂症患者生活质量调查及其影响因素分析[J].中国临床康复,2004,8(30):6594-6595.

[20] Skevington SM, Wright A. Changes in the quality of life of patients receiving antidepressant medication in primary care [J]. British Journal of Psychiatry,2001,17(8):261-267.

[21] Angermeyer MC, Holzinger A, Matschinger H, et al. Depression and quality of life [J]. International Journal of Social Psychiatry,2002,48(3):189-199.

[22] 魏立莹,赵介城.抑郁性神经症患者个性、孤独感及与家庭环境的关系[J].中国临床心理学杂志,2000,8(4):208-210.

[23] 王金荣,王德平.中国七个地区情感性精神障碍流行病学调查[J].中华精神科杂志,1998,31(2):75-76.

[24] 肖凉,季建林,张寿宝,等.城市人群中抑郁症状及抑郁症的发生率调查分析[J].中国行为医学科学,2000,9(3):200-201.

[25] David TT, Chun Rita CT, Lin KM, et al. Lifetime and twelve-month prevalence ratesof major depressive episodes and dysthymia among chinese americans in los angels [J]. Am J Psychiaty,1998,155(10):1407-1413.