脓毒症分级与生物学标志物

脓毒症是世界范围内重症监护病房(ICU)病人的第一死因,美国每年有脓毒症患者70万,死亡21万。脓毒症的高消耗(50000美元/例)更给政府和病人造成了沉重的负担[1]。由于脓毒症的病理生理改变非常复杂,因此虽然过去十几年中相关理论和治疗手段如新型抗菌素、营养支持以及免疫治疗等取得了大量成果,但严重脓毒症(severe sepsis)的死亡率仍高达30%~70%,同时生存病人的生活质量也明显下降。Glauser将脓毒症定义为机体免疫系统对外来微生物感染的反应失调。

病原感染导致炎症反应失控引起全身炎症反应综合症(SIRS)曾被认为是脓毒症发病的根本原因。大量炎性细胞银子(如TNF-α、IL-1、MIF、MCP-1、IL-6、IL-10)、炎性介质(如PAF、前列腺素)以及活性氧离子等共同作用导致毛细血管扩张、通透性增加,血浆成分“渗漏”进入组织间隙,活化的炎性细胞浸润相关组织和器官。与此同时,病原和活化的炎性介质激活凝血系统导致弥散性血管内凝血(DIC)。这些作用的共同结果是组织低灌注和缺氧,并最终引起器官功能障碍和病人死亡[2]。

基于以上原因,许多研究试图通过控制或平衡炎症反应以达到预防和治疗脓毒症的目的。通过拮抗或中和炎性介质的方法和手段虽然在实验室取得了良好效果,但临床却不断遭遇挫折[3]。分析该结果的原因是目前临床对脓毒症的定义过于模糊,缺乏一整套类似于肿瘤TNM分级的对脓毒症病人的分期和分级系统,以明确判断每个病人所处的病理生理状态、可能的预后以及对相关治疗的反应。

因此Levy在2003年提出了脓毒症PIRO分级系统的设想,通过对病人的患病前的基本情况、感染病原特点、机体的全身反应以及脏器功能障碍等方面进行综合评价,对脓毒症病人进行分级[4]。但该系统的前提是必须有一定的生物学标志物以判断病人的免疫反应水平、脏器功能障碍的危险性以及对相关治疗的可能结果。而这些生物学标志物的检测必须简单、快速、经济,适合临床广泛使用。

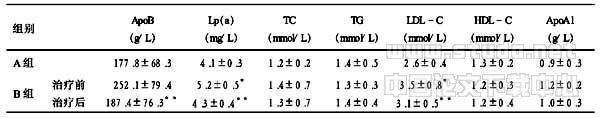

表1 脓毒症PIRO分级系统

项目 现有指标 有希望的指标

基本情况 基础疾病、文化宗教背景、年龄、性别 炎性因子的基因多态性;病原体与宿主疾病相互作用的不同特点

感染状况 病原培养及药敏试验、感染控制状况、因控制感染引发的病变 病原体产物(LPS、多聚糖、细菌DNA),基因转录因子

机体全身反应 SIRA、CARS、其他脓毒症反应、休克、CRP 非特异性标记物(如PCT、IL-6),免疫抑制指标(HLA-DR),

器官功能障碍 受损或衰竭器官数、器官受损

评分(MODS、SOFA等) 细胞对损伤反应的动态评价(细胞凋亡、细胞病理性缺氧、细胞应激反应)

一、生物学标志物的意义

如何早期甄别高危病人、合理分配资源、适时使用有针对性的治疗手段是危重症领域所面临的问题。临床实践表明脓毒症的许多特异性治疗手段如抗炎治疗、促炎治疗、皮质激素的使用等都是非常危险的“双刃剑”,这些治疗的选择必须在对病人进行正确分级、分期的基础上进行。仅仅根据临床表现和非特异性的实验室数据盲目使用很可能导致病情恶化和脏器功能衰竭。因此根据特异性的生物学指标判断疾病的病理生理状态以指导就显得尤为重要[5]。

在过去十几年中,有许多生物活性分子为作为判断脓毒症严重程度和预后的指标。其中包括病原微生物本身及产物(内毒素,DNA)、细胞因子(TNF, IL-6, IL-8,IL-10)、急性期蛋白(C反应蛋白,降钙素原,LPS结合蛋白)、凝血因子(纤维蛋白降解产物,抗凝血酶Ⅲ,D-二聚体)、细胞膜表面物质(HLA-DR,CD64,E-选择素)、细胞凋亡产物、可溶性受体(sCD-14,sTNFRⅠ,sTNF-RⅡ)以及激素水平(ACTH,皮质醇)等等[6,7]。研究这些物质的临床意义在于:①区别脓毒症和其他原因引起的SIRS;②判断脓毒症的严重程度和不良预后;③连续监测以判断病人对某种治疗方法的反应。但遗憾的是这些指标中被临床认可和广泛使用的非常少,目前认为其中最有希望的是C反应蛋白(CRP)和降钙素原(PCT)。

二、常见的生物学标志物

1.CRP CRP于1930年在肺炎病人血清中发现,可以与肺炎球菌的多聚糖片断C发生反应并沉淀。其由五个亚单位通过非共价结构组成稳定的环形结构,能够对抗蛋白水解作用。作为急性期蛋白的一种,CRP不仅能够与细菌、真菌等微生物的多聚糖结合,而且可以激活补体系统,促进噬菌作用。

CRP由肝实质细胞产生,IL-1、IL-6、TGFβ等细胞因子可诱发其mRNA的转录。正常人群CRP水平在10 mg/l以下,感染后4~6小时开始升高,并在36~50小时左右达到峰值。在受到强烈的感染刺激时可高达500 mg/l。其他炎症性疾病如烧伤、创伤、大手术、恶性肿瘤等也可导致CRP明显升高,而病毒感染性疾病CRP并不明显增加[8]。

2.PCT PCT最早发现于1986年,分子量14.5 KDa,其编码基因启动子区域有转录因子NF-κB、AP-1的结合位点。在细胞因子如TNF-α、IL-6或LPS刺激下,PCT可以由多种组织和细胞如神经原细胞、白细胞、肝细胞等分泌。正常条件下血中PCT<0.5 ng/ml或检测不到,感染后则迅速上升,2小时左右可在血中检测到,12~24小时达到峰值。严重感染时可上升到正常的2000倍以上。但是,同CRP一样,病毒感染并不引起PCT增高[9]。

临床已经有多项研究对CRP和ACT在脓毒症病人的诊断和预后的意义进行了探讨。2004年的一项Meta分析综合了其中12项研究结果,认为对住院病人的细菌性感染的诊断上,PCT较ACT更加敏感(88%:75%),且在区分细菌感染和非感染性炎症方面更具有特异性(81%:67%)[10]。因此可以认为虽然CRP、PCT是炎症反应的产物,但其在区分细菌感染与非细菌或病毒感染方面具有重要意义,其中PCT是判断脓毒症和非脓毒症的敏感指标[11]。有关两者在病人预后方面的意义尚缺乏研究,但目前认为PCT可以作为脓毒症严重程度以及对是否敏感的指标。

3.活化蛋白C(APC) 生理状态下蛋白C存在于血浆中,当凝血酶与内皮细胞表面血栓调节素结合后,即可激活APC。APC在辅因子S并存条件下可抑制凝血因子Ⅴa和Ⅷa功能,具有明显的抗凝作用。同时,APC还具有有效的抗炎作用,抑制单核细胞促炎因子TNF、IL-1等的分泌,减少中性粒细胞与内皮细胞的黏附。还有研究认为APC具有一定的细胞信号传导和保护性基因转录作用。脓毒症病人蛋白C及蛋白S大量消耗,其血浆含量显著降低,内皮细胞血栓调节素表达下调也致使APC生成减少。AOC减少的程度与病人的不良预后密切相关。鉴于APC的重要意义,美国FDA已批准重组APC用于重型脓毒症的临床治疗。目前用于早期脓毒症(如仅有一个器官功能障碍)治疗正在进行多中心随机临床研究试验。

4.高迁移率族蛋白B(HMGB1) HMGB1是一种核结合蛋白,在DNA的重组、修复、复制和基因转录中起作用 。同时也是巨噬细胞分泌的一种介质,在炎症刺激下生成量显著增高。它可促使转录因子NF-κB及有丝分裂素活化蛋白激酶(MAPK)激活,刺激单核细胞产生炎性因子如IL-1、IL-6等以及巨噬细胞分泌炎症蛋白,激活吞噬细胞,诱导多种黏附分子(VCAM-1、IVAM-1)、MCP-1和组织纤溶酶原激活剂的表达,故也参与凝血的调节。另外,HMGB1可增高肠道细胞的通透性,导致肠道细菌易位。HMGB1可视为一种作用广泛的晚期促炎因子。抑制HMGB1的生成可明显提高脓毒症大鼠存活率并可能成为重要的脓毒症治疗靶向[12]。

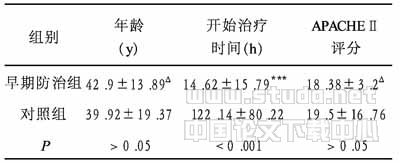

5.细胞因子 循环和组织中细胞因子水平增高是机体炎症反应的表现,细胞因子反应迅速,测定简单,是理想的生物学标志物。但到目前为止尚没有一种细胞因子可单独作为脓毒症病人的预后指标。目前研究尝试使用最先进的流式细胞技术同时测定一份标本中的多种细胞因子,结果显示在所测定的17种细胞因子中,有9种(IL-1,IL-2,IL-4,IL-6,IL-8,IL-10,IFN-γ,G-CSF,MCP-1)在存活病人和死亡病人间存在明显差异,而其余8种(TNF,IL-5,IL-7,IL-12,IL-13,IL-17,MIP-1,GM-CSF)没有差异。其中IL-8和IL-1对病人的预后意义高于公认的APACHE II评分系统。

IL-6以其在血中代谢较慢,容易检测而被作为脓毒症的重要标志物。许多研究显示脓毒症病人血IL-6水平明显增高,且增高幅度与脓毒症的严重程度、脓毒性休克和不良预后相关。IL-6水平持续增高病人多脏器功能不全(MODS)和死亡率明显增加。

6.巨嗜细胞移动抑制因子(MIF) MIF可由T淋巴细胞、巨噬细胞、垂体腺细胞、嗜酸性粒细胞、肾及肺上皮细胞等产生,LPS可刺激MIF的合成和释放入血。皮质激素为MIF的强诱导剂[13]。MIF能诱导巨噬细胞等产生多种促炎因子并抑制皮质激素的抗炎作用。脓毒症及急性呼吸窘迫综合征病人血浆和肺泡内MIF增高,其增高程度与不良预后显著相关。同时给予MIF可明显增加LPS感染大鼠死亡率。MIF水平与心脏手术后发生脓毒症的几率和病人的不良预后明显相关。最近的研究发现MIF对细胞表面Toll样受体表达及其与LPS复合物在细胞内的信号传递过程具有重要的调节作用,MIF基因敲除大鼠巨噬细胞受LPS刺激分泌TNF能力明显下降[14]。研究认为MIF可作为在发病早期反应脓毒症严重程度的重要指标。对脓毒症和脓毒性休克病人的观察均显示高水平的MIF与不良预后明显相关,存活病人发病早期MIF水平明显低于死亡病人。而内源性MIF也成为脓毒症治疗的焦点之一,阻滞MIF或敲除其基因可显著改善小鼠脓毒性休克模型的存活率。不论是革兰阴性菌或阳性菌内毒素诱导的脓毒症,MIF单克隆抗体对动物生存率均具有保护作用。