肠道炎症后的肠易激综合征

来源:岁月联盟

时间:2010-07-12

肠易激综合征(irritable bowel syndrome,IBS)是最常见的以腹痛伴排便习惯改变为特征的功能性胃肠病,缺乏形态学和生物化学改变的标志;其病因和发病机制复杂,迄今仍不明确。近几年,报道肠道炎症消退后不少患者出现IBS症状,但其间的联系和本质仍待证实,本文就这方面的研究进行综述,以期有助于认识IBS的病因和发病机制。

临床流行病学相关研究

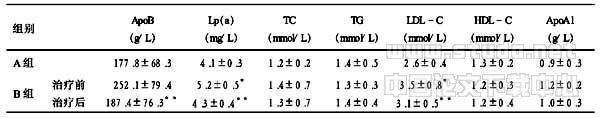

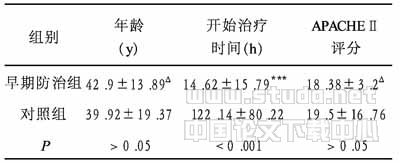

当初IBS之父Pare把IBS称为“腹胀性绞痛(windy colic)”,IBS这个术语的提出可追溯到1944年[1]。很久以来,还有其他几个术语用来称呼IBS。如“神经性肠绞痛”、“激惹肠”、“脾曲综合征”、“过敏性肠炎”等,在一定程度上反映了IBS的病理特征,但真正的病因和发病机制一直无定论。近年来,流行病学研究发现大多数急性肠道感染缓解后会发生慢性、持续性的胃肠功能异常症状,即所谓的感染后IBS(post-infection iBS,pIBS)。北京协和采用分层、多级、整群的随机抽样方法,对北京地区城乡、18~70岁的普通人群2500人进行由医务人员入户填写的现场问卷调查,发现有痢疾病史的人患IBS的比例高(OR=3.00,P<0.001)[2]。这一结果支持感染后IBS的假说,但目前对感染后IBS本质的认识还很欠缺,也没有合适的动物模型来验证其发病假说。

McKendrick等[3]报道38例沙门氏菌肠炎患者治愈一年后仍有12例存在肠功能紊乱。为进一步了解细菌性胃肠炎6个月后胃肠症状的发生率,并确定相关危险因素以及与痢疾后症状的关系,Neal等[4]采用发放调查表的方法,根据自报的肠道功能改变情况,前瞻性调查了1994年7月~1994年12月间经微生物检查证实的544例细菌性胃肠炎患者胃肠病症的发病率和发生IBS的相对危险性,发现在386例完成调查的感染性胃肠炎患者中,6个月后有1/4的患者报告有持续的排便习惯改变,即所谓的“痢疾后肠功能紊乱”,根据修改的Rome标准,23例符合IBS的诊断条件;急性腹泻的时间长及女性患者出现这种情况的危险性高,其相对危险性分别为3.5、2.9;年龄越轻危险性也越高;而呕吐却降低其危险性;病原种类与上述情况的发生无明显相关性。这项调查的结果也说明胃肠道感染确实可引起IBS。

一般而言,抗生素是急性胃肠道感染的常规经验用药,但研究者多忽视治疗急性胃肠炎时所用药物对胃肠功能的影响,Maxwell等[5]前瞻性研究了治疗非胃肠疾病时的抗生素应用与功能性肠病症状之间的关系,发现服用抗生素后患者功能性肠病症状有加重趋势,并且因功能性肠病症状是发作性的,抗生素作为诱发或加重症状的触发物似乎是合理的。如果pIBS这种情况确实存在,这将会增加认识pIBS发病机制的复杂性。中性粒细胞所致的局灶性腺窝损伤或局灶性结肠炎是结肠镜检查时常见的孤立性病变。后者常被认为是Crohn病的特征,但在缺血、感染和部分治疗过的溃疡性结肠炎也可见到。Greenson等[6]回顾分析了49例局灶性结肠炎患者的临床、内镜检查及病理资料,这些患者结肠粘膜活检没有其他发现,也无炎症性肠病(IBD)病史。42例完成随访的患者中,无1例患IBD,患急性自限性结肠炎样腹泻19例,局灶性无症状性结肠炎11例,IBS6例,抗生素相关性肠炎4例,缺血性肠炎2例。其中20例患者使用了免疫抑制剂,19例服用了非类固醇类抗炎药。没有特征性组织学改变来预测患者最终的诊断。即使存在轻度的腺窝扭曲或轻微的浆细胞浸润,也不能预见随后慢性肠炎的发生。上述情况说明局灶性结肠炎是感染性的。药物与肠功能改变的关系值得进一步研究。

肠道pIBS产生的机制是否有炎症成分参与尚无定论。白介素-1β(interleukin-1β)在调节肠道炎症时起关键作用,炎症时肠粘膜中其表达持续升高,其水平与组织炎症活动程度一致。Gwee等[7]为研究炎症在pIBS中的作用,用肠粘膜IL-1β mRNA的表达水平作为炎症的标志,对8例胃肠炎治愈后发生的IBS和7例胃肠炎恢复正常的患者进行了前瞻性研究,并与18例无近期胃肠炎病史的患者作对照。他们用逆转录聚合酶链反应(RT-PCR)扩增法和光密度法测定了急性胃肠炎期间和其后3个月直肠活检标本IL-1β mRNA和IL-1受体拮抗物(IL-lra)mRNA的表达,发现急性炎症期间pIBS患者肠粘膜IL-1β和IL-lra mRNA的表达分别比对照组和恢复正常的患者高150%和67%;胃肠炎治愈3个月后pIBS患者IL-1β的表达进一步升高,比恢复正常患者和对照组分别高325%和183%,而IL-lra mRNA的表达却无明显差异。所以,Gwee认为pIBS患者存在对急性胃肠炎症的持续炎症反应。但如何解释这种炎症因子的持续存在,是肠道免疫细胞的免疫记忆抑或是对肠道微生态环境的一种适应性反应?对大多数IBS患者而言,常规药物只能暂时缓解症状。一些患者急性胃肠炎后发生肠道微生态改变,肠道微生态改变与IBS症状的联系鲜见报道。Anand等[8]比较了生态制剂和常规药物治疗IBS的效果,发现乳酸杆菌活菌制剂可通过改变结肠的运动及分泌或吸收功能来增强常规药物治疗IBS的效果,可单独应用或联合应用。这是否能说明pIBS患者存在肠道微生态紊乱值得进一步探讨。

在溶组织阿米巴感染流行地区,尽管慢性腹痛和大便习惯改变与溶组织阿米巴(E.histolytica)的因果关系并没有确定,并且非痢疾性肠阿米巴感染与IBS的临床表现也没有特征性差别,但仍常认为这些症状是由非痢疾性肠阿米巴感染所致。Anand等[8]观察了溶组织阿米巴感染在引起这些临床症状中的意义,144例患者与100例无症状的对照者之间溶组织阿米巴或其抗体的检出率在粪便、血浆及结肠镜下和组织病理方面的改变均没有明显差异。胞囊阳性和阴性患者血清学溶组织阿米巴感染的证据、组织学异常以及患者对甲硝唑治疗的反应都没有显著差异。根据统一的诊断标准和Kruis诊断指数,127/144例患者诊断为IBS;只有1例可诊断为非痢疾性肠阿米巴感染,但抗阿米巴治疗后6周内症状复发,说明症状也不是非痢疾性肠阿米巴感染所致。60%以上有症状的胞囊阳性和阴性患者对采用的IBS治疗策略完全或部分有效。故作者认为,慢性肠道症状如腹痛、排便次数改变与过去和目前的溶组织阿米巴感染无关;大多数有这些症状的患者是患IBS。Sinha等[9]发现根据Manning标准诊断的22例IBS患者的症状与溶组织阿米巴感染无关,患者粪便中可检出非致病性溶组织阿米巴。在印度,IBS常被误诊为慢性肠道阿米巴感染而给予甲硝唑治疗,Nayak等[10]发现甲硝唑可缓解IBS患者的症状,却对IBS患者的直肠乙状结肠运动功能无明显影响。上述研究说明肠道寄生虫感染与IBS的关系是不确定的。

致病性人酵母菌(Blastocystis hominis,B.hominis)是热带地区最常见的肠道寄生虫感染,其致病作用仍有争议。已有报道它存在于各种类似于IBS的疾病中,Hussain等[12]通过测定IBS患者的抗B.hominis igG抗体水平探讨了IBS与人酵母菌之间可能存在的联系,发现不论大便培养B.hominis阳性或阴性的IBS患者IgG都显著升高(P<0.0001,t检验);当对IgG进行分类时,仅IgG2水平比无症状患者显著升高,提示在这些患者中主要的反应是针对糖抗原的。IBS与B.hominis的这种联系的本质仍有待评价,假如B.hominis与IBS有某种因果联系,那么IBS还是一种经典的功能性疾病吗?

急性感染性腹泻是肠粘膜通透性增高所致,Hebden等[13]观察到pIBS患者小肠而不是结肠通透性持续增高。然而这种肠粘膜屏障功能的改变是否导致肠道吸收、分泌等生理功能的异常?Niaz等[14]复习了84例用75SeHCAT扫描显示的胆汁酸吸收不良患者中,有16例在出现慢性腹泻前有0.25~18年的急性胃肠炎史,其中明确细菌类型的有弯曲菌4例、志贺氏菌和沙门氏菌各1例。给予消胆胺后,平均大便频率从每天7.2次减少到2.1次(P<0.001)。至今pIBS的腹泻和特发性胆汁酸吸收不良的关系仍不清楚。

IBS患者精神心理功能障碍发生率高,但两者之间的因果关系仍有争议。Gwee等[15]对刚入院的75例急性胃肠炎患者进行一系列的精神因素测试,然后对这些患者随访。急性胃肠炎后22例患者发生IBS,其中20例6个月后仍有IBS症状。出现IBS症状的患者入院时的焦虑、抑郁、躯体化症状及神经症积分高于肠道功能恢复正常者,在急性胃肠炎3个月后再次作精神因素测试,上述精神异常倾向仍未改变。所以,精神因素在pIBS中可能起重要作用。但其作用的途径尚无肯定的结论。Levy[16]等发现日常应激与女性IBS患者每天的症状发作成显著正相关。是否可以如此设想:炎症反应作为一种刺激诱发了胃肠功能紊乱,而精神应激因素作为条件刺激可使参与这一调节的神经系统易化。

动物试验研究

尽管不少学者对pIBS进行了大量的临床研究,但对其本质认识还很欠缺,也没有满意的动物模型来验证其发病假说。

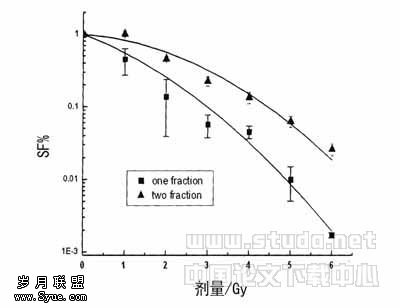

Vallance等[17]从鼠旋毛虫肠道感染实验发现感染治愈后肠道平滑肌功能异常可持续存在。而Swain等[18]发现鼠肠道炎症使肠交感神经功能异常。Barbara等[19]试图通过研究NIH swiss小鼠急性原发线虫感染痊愈后肠神经肌肉功能的变化来探讨炎症后IBS的发病机制。他们根据形态学积分和髓过氧化物酶活性来监测肠粘膜炎症,用药物和电刺激的方法在体外评价了神经肌肉功能。发现急性炎症导致绒毛高度下降50%,隐窝深度增加50%,髓过氧化物酶活性增高3倍。甲酰胆碱和KCl诱导的纵行肌收缩增强3倍。甲酰胆碱和KCI诱导的纵行肌收缩增强3倍,而电刺激粘膜内神经所诱导的收缩降低60%。感染痊愈后,粘膜形态学和髓过氧化物酶活性迅速恢复到正常水平,但肌收缩和神经递质传递兴奋性增高分别可持续到其后42天和28天。因此暂时的粘膜炎症改变了肠神经肌肉功能,并且这种改变在感染消退、粘膜形态学表现恢复正常后持续存在。

Myers等[20]观察到急性结肠炎症引起大鼠结肠环行肌收缩活性显著降低,这种降低与炎症的严重程度和时间长短有关,认为可能是由于细胞膜受体后的信息传导紊乱所致,但他们没有进一步研究急性炎症后的远期效应。

应激是IBS重要的病因学因素。以前的肠道炎症使其对应激敏感而易于发生。Collins等[21]探讨了结肠炎后大鼠结肠对刺激的反应。直肠内给予三硝基苯磺酸(trinitrobenzene sulfonic acid,TNBS)诱发大鼠急性结肠炎,在恢复6周之后连续3天给予轻度的束缚应激。测定髓过氧化物酶活性、血浆皮质酮水平和肌间神经丛释放的去甲肾上腺素。结果在给予TNBS6周后,应激引起髓过氧化物酶活性显著增高,而对照组则无此现象;血浆皮质酮反应相似。与应激对照组相比,经TNBS处理的鼠应激后3H-去甲肾上腺素释放显著受到抑制,并伴结肠IL-1β mRNA的表达显著降低。因此,以前的结肠炎可使结肠神经功能对应激的作用更敏感,同时应激反应提高了一些炎症因子的表达。

存在的问题和可能的研究方向

长期以来一直认为IBS缺乏形态学和生物化学改变的标志,其症状产生是由于胃肠运动和内脏感觉功能变化的结果。其实,胃肠运动和内脏感觉功能改变只能是IBS发病的中间环节,真正的病因远未明了,肠道炎症后发生的IBS研究就是最好的例证。

炎症后发生的IBS其病理生理变化是复杂的,Gwee等[7]发现胃肠炎治愈后的pIBS患者IL-1β表达进一步升高,与Neal等[4]的流行病学调查所见是吻合的,病程越长、病情越严重,炎症侵及的范围越广,致炎因子的产生也就越多,并且可能对肠壁肌层和神经的损害越严重。同时,研究也表明内脏敏感性与炎症反应关系密切,神经递质、免疫因子参与了这种调节[21]。Jenkins等[22]发现IBS患者直肠粘膜固有层炎性细胞浸润,主要在其粘膜固有层上1/3,其中1/3细胞数增多及腺窝上皮内中性粒细胞数目有助于鉴别93%的急性感染型结肠炎与IBS,炎症性肠病患者腺窝数目减少及其结构均不同于急性感染型结肠炎和IBS,也从另外一个角度说明 iBS的发病可能有炎症因子参与。人是富有感情的高等动物,疾病和精神活动的相互影响是无法避免的,应激可加重IBS患者的原有病理生理反应或诱发症状复发[23]。肠道炎症的程度反映了病原菌对肠道的浸润和破坏程度,也与病原菌的细胞毒性作用和宿主的易感性有关;应激对宿主的影响是综合性的,应激可使内分泌神经免疫的调节增强[24]。Levy等[16]对日常应激与女性IBS患者症状发作的研究很有意义。这些均表明IBS的发病可能涉及复杂的神经免疫网络的调节。但是人体研究的实施是非常困难的,首先对IBS诊断的金标准问题,实质上也涉及对IBS本质的认识;其次,研究人体精神神经免疫及内分泌对胃肠功能的综合调节尚缺乏简便的方法,有创性检查使病人难以接受,其价值也不肯定;第三,我们的认识能否跳出传统概念对功能性疾病的认识。

尽管动物试验的结论还不能完全说明人类的IBS,但这无疑有助于对炎症后肠功能紊乱的认识。目前的障碍是没有一种肯定的动物模型更接近人类,体外单因素研究的结果有时难以解释体内多因素相互作用的影响;此外,精神因素对动物和人体作用的条件更加难以控制。

总之,日益增多的证据显示IBS发病受精神神经内分泌和免疫网络的综合调节,其中炎症至少对部分IBS患者的发病机制起重要作用[25]。突破传统概念用新的思路来研究IBS的发病机制,将是提高我们对IBS认识的关键。

1 Frexinos J. Gastroenterol Clin Biol,1990,14(5,Part 2);5C-8C

2 潘国宗.肠易激综合征——诊断、流行病学、病理生理及病因探讨.见:潘国宗,王宝恩,于中麟主编.第一届消化系疾病学术周专题报告文选.消化病学进展.北京:北京医科大学中国协和医科大学联合出出版社,1997:259-273

3 McKendrick mW, Read NW. J Infect,1994;29:1-3

4 Neal KR, hebden J, Spiller R.BMJ,1997;314(7083):779-782

5 Maxwell pR, Mendall MA, Kumar D.Gastroenterology,1998;114(4):AG3294

6 Greenson jK ,Stern RA Carpenter SL et al. Hum Pathol,1997;28(6):729-733

7 Gwee kA,Collins SM, Marshall JS et al.Gastroenterology,1998;114(4):A758(Abstract) g3127

8 Anand AC, reddy PS, Saiprasad GS et al.Lancet,1997;349(9045):89-92

9 Sinha P, ghoshal UC, Choudhuri G et al. indian J Gastroenterol,1997;16(4):130-133

10 Nayak AK, karnad DR, Abraham P et al. indian J Gastroenterol,1997;16(4):137-139

11 niedzielin K, Kordecki H, Kosik R.Gastroenterology,1998;114(4):A402 G1640

12 Hussain r, Jaferi W, Zuberi S et al. Am J Trop Med Hyg,1997;56(3):301-306

13 Hebden JM, Erah pO, Blackshaw PE et al. Gastroenterology,1998;114(4):A763(Abstract)G3146

14 Niaz SK, sandrasegaran K, Renny FH et al. J R Coll Physicians Lond,1997;31(1);53-613

15 Gwee KA, graham JC, McKendrick MW et al.Lancet,1996;347:150-153

16 Levy RL, cain KC, Jarrett M et al. J Behav Med,1997;20(2):177-193

17 Vallance BA, blennerhassett PA, Collins SM.Gastroenterology,1994;106(4):A582(Abstract)

18 Swain MG, blennerhassett PA, Collins SM.Gastroenterology,1991;100:675-682

19 Barbara g, Vallance BA, Collins SM.Gastroenterology,1997;113(4);1224-1232

20 Myers BS, martin JS, Dempsey DT et al. Am J Physiol,1997;273:G928-G1036

21 Collins sM, McHugh K, Jacobson K et al.Gastroenterology,1996;111(6):1509-1515

22 Jenkins d, Goodall A, Scott BB. J Clin Pathol,1997;50(7): 580-585

23 Berin MC, perdue MH. Can J Gastroenterol,1997;11(4):353-357

24 Brunner e.BMJ,1997;314:1472-1476

25 collins SM. Scand J Gastroenterol,1992;192(Suppl):102-105

上一篇:子宫内膜整合素与不孕症