论近代中国北方外向型经济的兴起

【标题】Rise of the Exporting Economy in Northern Areas of China in Modern Times

【内容提要】近代以后,我国北方广大地区的社会结构逐步由传统的农、牧、工、商业经济向外向型经济转变。这一嬗变与北方沿海港口尤其是天津港的开埠和,有着极为密切的关系。天津进出口结构的变化,则是北方社会经济这种变迁的主要体现。通过港口与腹地间经济的互动作用,近代北方外向型经济体系逐步架构起来。

【摘 要 题】近代经济史研究

【英文摘要】In modern times,the social and economical structure of northern areas in our country transformed step by step from tradi-tional agriculture,animal husbandry,handicraft,commerce etc.to modern exporting economy.This change was closely related to the opening and development of the northern seaports.among which Tianjin played an especially important part. The change of Tianjin's importing-and-exporting structure was a major reflection of the northern area's social and economical changes.The mu- tual influence in economy between the port and its hinterland builds up progressively the exporting system of the northern area of China.

【关 键 词】近代北方经济/外向型经济/天津/进出口结构

economy of the northern area of China in modern times/exporting economy/Tianjin/importing-and-exporting structure

【 正 文】

一 引言

唐宋以来,随着我国经济重心的南移,南方经济超越于北方经济之上。明清时期,尽管北方经济有了较快的发展,然而,南强北弱的整体经济差异并没有扭转。就北方内部的经济结构而言,游牧区依然是传统的畜牧业经济,农耕区传统的经济结构也没有明显的改变,商品经济不够发达,经济的外向化程度较低。直到近代以来,这种状况才开始发生较大的改变。北方经济在近代前后的明显变化,已为学术界近年来的研究所证明。例如,从翰香先生在研究近代冀、鲁、豫乡村时,认为北方市镇的发展,大致发生在近代。她说:“如果说,明代中期至清代前期是江南市镇勃兴的黄金时代;那么,华北平原的市镇勃兴,则大致是发生在19世纪末叶到20世纪30年代的近半个世纪里。”[1](p118)关于北方的手,史建云的考察表明:“明清时代,这一地区的经济地位固然再度上升,但直到近代以前始终未能达到较高的水平。近代以来,随着商品经济的发展和中外经济关系的日益扩大,冀、鲁、豫三省的农村手工业进入了一个新的发展时期。在生产力、生产关系与农业的结合方式以及在农村经济生活中的地位等方面,都出现了一些封建社会中不可能发生的变化。”[1](p333)市镇经济和农村手工业都是农村商品经济的主要体现。这些论述,都证明了在进入近代以后,北方经济的商品化程度有了明显提高。

笔者认为,这种提高的具体体现,就是外向型经济的兴起。它与天津等北方沿海港口的开埠,有着直接的关系。因为在北方各大港口当中,以天津港的腹地范围最广阔,对北方经济变迁的影响也就最大。上海虽然是一个全国性的大港,但是,它的腹地范围却主要集中在长江流域[2],对北方经济变迁的影响力度,远不如天津。因此,以天津港进出口结构的变化为主视角,就可以清晰地发现近代北方外向型经济发展的基本轨迹。学术界对天津港的研究开始较早。1946年,李洛之、聂汤谷的《天津的经济地位》(经济部驻津办事处,1948年版)一书,阐述了近代特别是20世纪20—30年代天津的经济发展状况及其在北方与全国的经济地位。解放后,这方面的论著更多,比较有代表性的是王怀远《旧中国时期天津的对外贸易》(《北国春秋》,1960年1—3期连载)、姚洪卓《走向世界的天津与近代天津对外贸易》(《天津社会》,1994年2期)两文和罗澍伟主编的《近代天津城市史》(中国社会科学出版社,1993年版)一书,分别论述了近代天津进出口商品种类、数值的变化以及天津在全国外贸中的地位,罗书还概括阐述了天津港与腹地间在经济上的互动关系。然而,它们对天津进出口结构的变化及其影响北方经济外向化的具体过程,以及二者之间的经济互动关系等,尚缺乏深入、细致的探讨。本文试图弥补这些不足,并为今天北方经济的发展和西部大开发事业提供一些有益的借鉴。

二 天津近代港口的起步与北方经济外向化的开端(1860—1904)

1860年天津开埠以前,北方的商品经济虽然有了一定的发展,但就整体而言,它仍然处于传统的农牧业经济阶段。比如,甘肃凉州府(治今甘肃武威县)隆德县,“僻处山谷间……(康熙二年〈1663〉前后)民止农作,不习商贾之事。……男子冬夏披羊裘,间著疏布短衣,即称富民。……能织褐,又绩麻及胡麻为布,但粗恶特甚,村民自蔽体耳”(常景星修,张炜纂:《隆德县志》,上卷,风俗,康熙二年刻本)。而河北平原上的深泽县,虽然水运方便、土地肥沃、距离天津也不太远,发展条件较好,但是,在咸丰十年(1860)的时候,也仍然是“民俗重农,不能商贾,鬻财于外者少,故邑鲜狙狯”(张衍寿修,王肇晋纂:《深泽县志》卷四,典礼志,风俗,同治元年刻本)。

1860年天津的被迫开埠,虽然在客观上为北方经济结构的变迁提供了良好的契机,但是,这一转变过程却是极其曲折而缓慢的。这体现在本阶段天津港商品的进出口状况之中。

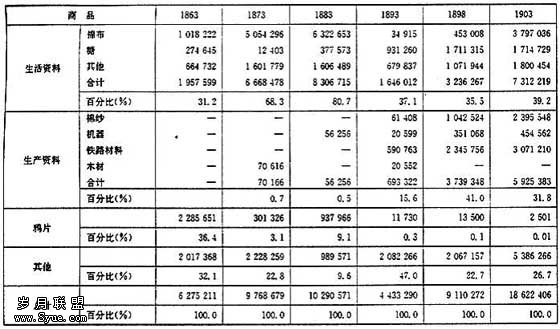

表1 天津港1863—1903年进口大宗商品的价值量及所占百分比(%)

价值单位:海关两

资料来源:据[3](p178)表6-5、[4](p83)“1898—1908年天津口岸进口商品结构”二表改绘。

从表1来看,开埠初期西方列强通过天津港所倾销的商品当中,生活资料类产品占了相当大的比重。1863年,以棉布、糖等为主的生活资料的进口值占了整个进口总值的31.2%,而到了1883年,这个比例增长到了80.7%。与此同时,20年间生产资料类产品,如棉纱、机器、木材和铁路材料等所占的比重却始终没有超过1%。这反映出,当时天津及其腹地仍然以传统的农、牧、商业经济为主,工业基础十分薄弱,因此需要进口的生产资料数量也就不多。与此相反,连英国人自己也认为“极不道德的”特殊商品——鸦片的输入量却很大。1863年,鸦片的进口值占到了整个进口总值的36.4%,仅此一项要比该年全部正当生活资料的进口值还要多。进口结构当中的这种不景气状态,既是腹地在传统农、牧、商业经济的制约下无须接纳外来正当消费品的表现,也反过来影响了腹地商品经济的进一步发展。如河北平原东部的昌黎县,虽与天津近在咫尺,但在同治五年(1866)的时候,仍然与天津没有什么过密的交往。该县“无富商大贾,若粟米则籴于关东口外,绸缎则来自苏、杭、京师,土著多而客民少。虽城堡各有集市,集市各有定期,日出而聚,日昃而散,所易者不过棉布、鱼盐,以供邑人之用”(何崧泰等修,马恂纂、何尔泰续纂:《昌黎县志》卷十,志余,风俗,同治五年刻本)。

19世纪90年代以后,天津港棉纱、机器特别是铁路材料等生产资料的进口开始有了明显的增加。1893年,生产资料类产品的进口值占整个进口总值的15.6%;1898年,这个比例增长到了41.0%,其中棉纱占11.4%,铁路器材占25.7%;1903年,该比例虽然只有31.8%,但其实际进口值却比1898年要多得多。这一方面反映出西方列强为进一步控制和掠夺北方资源,亟需发展天津及其腹地的近代加工尤其是铁路交通业;另一方面也是腹地非传统农、牧、工、商业经济进一步发展的需要和表现。1900年以后,由于西方列强在华北经济侵略的扩大,“一切华洋贸易禁例尽去”,洋纱开始侵入天津及其腹地。例如宝坻县,“天津所运外来洋纱得长驱运入”,加之华北本地棉纱的涌入,宝坻传统的手工织布业遂获得了新的发展[5](p497)。

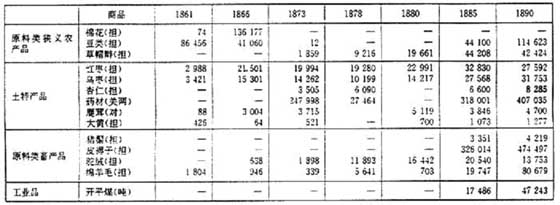

表2 1861—1890年天津出口商品的数量变化

资料来源:本表据[4](p73)“1861—1890年天津出口商品数量变化”表改绘。

就出口商品数量方面的变化而言,表2反映了开埠初期,天津腹地狭义农产品的出口,在品种上比较单一,在数量上也不稳定。说明腹地农业的商品化生产这时还很不成熟,商品率还很低。但广义农产品如山货、药材等土特产品的出口,数量上的波动虽很大,种类上却不算少。不过在这种波动之下,土特产品的出口数量倒也在缓慢地增加之中。一方面说明土特产品的生产依然没有摆脱自给自足的经济的窠臼,人们发展商品经济的意识并不强;另一方面也说明,随着天津的开埠和外部市场对北方物产需求的不断增加,腹地农副产品的生产,也于不自觉中纳入了进一步商品化和外向化的轨道上来。畜产品方面,后来成为天津港出口大宗的猪鬃和皮张,在前20年间,竟然未在出口之列,即便是驼绒和羊毛的出口量,和其他商品相比,也是很少的。无怪当时人说:“绵羊毛与骆驼毛之出口,近时如彼甚少,不值一提。”[6](1865年)可见,此时北方的畜牧业经济依然处于相对封闭之中。现代工业品方面,虽然开平煤在80年代中期以后有所出口,但毕竟不成气候。总之,这一时期北方广大地区的农、牧、工、商业经济,从整体上来讲,还都处于比较落后的状态。

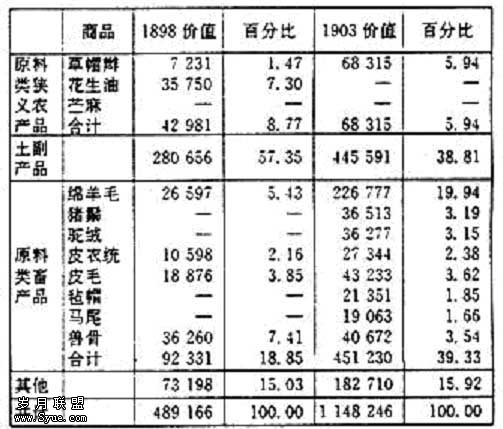

表3 天津港1898—1903年直接出口商品的价值量和百分比(%)

价值单位:关平两

资料来源:本表据[4](p83)“天津口岸1898—1908年直接出口商品结构表”改绘。

就出口商品的价值而言,表3反映了19世纪90年代末到20世纪初,天津及其腹地狭义农产品、土副产品的出口,在种类上虽未增多,但其出口值却有了明显的增加,在整个出口总值中的比重均占到了2/5以上。畜产品的出口方面,不仅种类增加了,而且其出口值以及在整个出口总值中的比重也大大地上升了。1898年畜产品的直接出口值为92331关平两,占天津港直接出口总值的18.85%;1903年畜产品的直接出口值为451230关平两,为1898年的5倍,占天津港直接出口总值的39.33%。农副产品特别是畜产品出口值的成倍增长,促进了天津港出口业的发展,说明随着天津港与腹地间物资交流的不断进行,到20世纪初年,腹地农、牧、工、商业经济的外向化程度已获得了一定的提高,天津港与北方越来越广阔的地区之间经济上的互动关系也逐步地加强了。

尽管天津港及其腹地的商品出口总值仍不算很多,并且农、畜原料类产品在其中又占了绝大部分的份额,出口结构还比较单一,但和开埠前相比,毕竟为腹地经济的外向化打开了一扇大门,在一定程度上带动了北方近代经济的发展。比如光绪三十一年(1905)以前直隶束鹿县的辛集镇,其“羊皮由保定、正定、河间、顺德及泊头、周家口等处陆路输入,每年计粗、细两色约30万张,本境制成皮袄、皮褥等货,由陆路运至天津出售。羊毛由归化、城西、泊头、张家口及五台、顺德等处陆路输入,每年计约40—50万斤,本境制成织绒、毡毯、帽头等货,由陆路运至天津、湖广等处出售”(李中桂等纂:《光绪束鹿乡土志》,卷12,商务,光绪三十一年修.民国27年铅印本)。可见,天津港对皮毛出口的需求,不仅促进了腹地广大地区间皮毛的流通,而且带动了腹地皮毛加工业的发展,这对于当地经济状况的好转无疑是有益的。再如,天津周围农村的麦秆,以往只能用来喂牛或烧火,而当国际市场对草帽缏产生了需求之后,它就变成了重要的工艺品原料。“中国出口的草帽缏远胜于欧西各国所制者,因其价贱,现已大量取代后者”;“有若干其质较次之草帽缏由华商发往南方各口,以制成华人所戴之草帽”;“草帽缏之主要产地,计有直省之兴济(今河北省沧州市北兴济)、阳信、黄花店、苏济、玉田及豫省之南乐,上述各地之帽缏,半为在津洋行之代理商所购,半为自立门户之华商购买,该华商将其运交并求售本埠之帽缏经营者”[6](1877~79年)。这无疑为北方广大地区广义农业经济的外向化,提供了又一个新的途径。

开埠是天津及其腹地经济发展过程中的重要转折点。不过,由于当时国内外环境的不利影响,使得开埠所带来的这种潜在的客观促进作用并没有马上释放出来。因为:第一,这一时期,天津港的商品进出口活动,要受外国人的控制而不能自主。由于天津开埠本身是西方列强强加给中国的,其商品进出口活动一开始就受到了外国人掌握的洋行和海关的控制,他们的目的就在于以天津为依托,向我国北方的广大地区倾销其产品并掠夺所需要的工业原料,完全不去考虑中国经济发展的需要,中国人在其中只能扮演一种被动和从属的角色,具有非常浓重的殖民地色彩。这也正是本阶段天津港消费资料的进口比重大大地高于生产资料的进口比重,非正常消费品的进口比重大大高于正常消费品的进口比重,商品的进口总值大大地高于其出口总值,并且出口商品中农、畜、土特产品原料又占极大比重的根本原因。第二,这一时期,天津港的商品进出口活动,也要受到上海港的严重制约。据统计,这一时期,天津洋货的进口,几乎全由上海转运而来;土货的出口,也大部分要由上海转口出去。进口方面,“及至1866年末,天津销场之洋货,悉皆取给于上海,唯极小部分运自香港”[6](1869年)。1885年,“天津之洋货贸易今时殆皆操于华商之手。其货则取给于上海之大销场”[6](1885年)。1890年。“与天津来往土货之口,计上海、汉口、福州、香港及广东等口为首,但几乎全经上海转运”[6](1890年)。出口方面,1891年,天津“出口货物价值,计值关平银5528000余两,比去年多623000余两,其中以猪鬃、草帽缏、山羊皮褥、生山羊皮、绵羊皮、绵羊绒、山羊绒、驼绒为大宗,共价值银2572000余两。该货物系由津赴沪转运外洋,内有值价19000余两(仅占其中的0.74%)之货,系由津直放外洋。又有32000余两(仅占其中的1.24%)之货,系由津直放香港”[6](1891年)。到了1899年,这种状况也没有什么大的改变:“土产运外洋者,皆需运至上海,再转运外洋,此处可勿庸赘述。”[6](1899年)可见,造成天津港这一时期商品进出口结构不合理、不完善的原因,是相当复杂的。所有这些,都严重影响了天津和北方经济的外向化进程。由于受上述种种因素的制约,开埠前期天津的腹地范围并不辽阔,对腹地经济的作用力也比较有限,因此,对北方社会经济变迁的影响并不十分显著。

三 天津进出口的日趋独立与北方的两大契机(1905—1918)

1905年以后,天津的商品进出口结构逐步走向独立;腹地经济的外向化程度,也得到了较大的提高。这主要表现在:

第一,自1905年之后,天津港的进出口贸易逐步摆脱了对上海港的依附。据海关1906年的统计,“进口洋货径由外洋购运、不由上海转口者,本年比上年愈形踊跃。尤因日本与本埠各商之生意畅旺,本年洋货进口价值约增900万两。于1904年,洋货贸易仅九分之四(约合44.44%)系由外洋径运进口者,余则由上海或他口转运来津,1905年则增至多半,而本年则占全数十三分之八(约合61.54%)矣”[6](1906年)。日本人的调查认为:“天津的贸易,以前是经由上海的间接贸易。外国货物全都一律在上海卸货,然后从上海转卖到天津。可是,在近两三年以来,由于天津商人地位的提高,以及各种贸易机构的完善,结果过去经由上海进口的货物,大多数从原产地直接向天津进口。以前天津外来货物之八九成是经上海而来;可是在1906年,外国直接输入额为40102558两,经由上海的输入额为25095998两。二者成为八与五之比。”[7](p239—240)姚洪卓的研究也指出,1899年,天津的直接对外贸易值占32.77%;而间接对外贸易值却占了67.23%;而到了1905年,天津的直接对外贸易值已占52.06%。间接对外贸易值却退居到47.44%;与此同时,其直接出口贸易值占到了51.53%,间接出口贸易值只占48.47%[8]。对外贸易的日益独立,是天津进出口结构走向成熟的重要表现。

第二个方面的表现是,天津港在取得了对外贸易的主动权之后,无论是对洋货的接纳,还是对土货的输出,都有意识地照顾天津及其腹地经济发展的实际需要,其商品进出口结构越来越合理。

从进口方面来看,1908年,属于非正常生活消费的鸦片从进口商品中已经销声匿迹,而各类正常生活消费品的进口比重却迅速增长到了52.86%,说明中外间的经济交流正逐步趋于正常,天津及其腹地的商品化程度和对外来商品的接纳能力也在提高。另一方面,生产资料如棉纱、机器、木材、尤其是铁路器材继续大量地输入,1908年生产资料的进口值仍为4357792关平两,占整个进口总值的22.20%[4](p83),反映出天津及其腹地的铁路建设事业、手工棉纺织业、机器棉纺织业和其他近代持续发展的势头。

出口方面,1908年,天津港狭义农产品的出口虽依然不太景气,土副产品的出口却一路看好,无论是出口值还是比重,都达总出口额的半数以上,1908年,天津港商品的直接出口总值为1544678关平两,土副产品为879077关平两,占总值的56.96%。畜产品的出口值仍为384094关平两,占整个出口总值的24.84%[4](p83)。据记载,这时天津的羊毛来源地已相当广远,大致包括甘肃省的宁夏府(治今宁夏银川市)、兰州府、西宁府、甘州(治今甘肃张掖县)、凉州(治今甘肃武威县);山西省的归化城(今呼和浩特市)、西包头、西嘴子、孟县、太原府、平定州、潞安府(治今山西长治市)、泽州府(治今山西晋城市);张家口外的喇嘛庙(今内蒙古多伦市)、热河(今河北省承德市)、哈达(今内蒙古赤峰市)一带;直隶的昌德(原文如此,疑为承德)、顺德(治今河北邢台市)、冀州(治今河北冀县)、宣化四府;河南省的怀庆(治今河南沁阳县)、河南(治今河南洛阳市)、卫辉三府;山东省的临清州、济南府、青州府等[7](p291—292)。可见,走向独立的天津港为北方广大腹地农、副、畜牧业经济的外向化提供了日益坚实的舞台,另一方面,腹地各类产品出口量的不断增加,也为天津港出口结构进一步的合理化提供了有力的物质保证,是北方广大地区外向化经济不断发展的重要表现。

紧接着,北方经济的发展又迎来了两大新的契机。一个契机是以京、津为中心的华北铁路网的逐步建成(注:1904年,青岛至济南的胶济铁路通车;1905年,北京至汉口的京汉铁路通车;1907年,北京至奉天的京奉铁路、正定至太原的正太铁路、河南道口至清化的道清铁路均全线通车;1909年,北京至张家口的京张铁路通车;1912年,天津至浦口的津浦铁路通车。天津不仅成为京奉、津浦两条铁路的交汇点,而且可以通过津浦铁路在济南与胶济铁路相接,通过京奉铁路在丰台与京汉、京张铁路相接,通过京汉铁路在石家庄与正太铁路相接、在新乡与道清铁路相接。此后,京张铁路又继续向西延展,1920年拓至归绥(今呼和浩特市)并通车,1923年又拓至包头并通车。),使运输条件大大改善,从而增强了天津港的经济辐射能力,强化了天津和日益扩大的北方腹地间经济联系的力度,加速了北方广大地区各产业由经济向商品化、外向化经济转变的步伐。日本人对比道:“在华北地区的铁路还未全部开通以前,天津与国外各地之间的交通及贸易,只有依靠河流及车马来进行。可是由于关内外铁路的逐渐延长,以及最近的京汉铁路开通的结果,以前依靠河流运输的货物,为了安全和快速,尽管运费有很大的差额,大部分也都转到依靠铁路之便上来。”[7](p24)海关贸易报告在谈到铁路对经济的促进作用时也说:“方今铁路宏通,运货便利,出口贸易之腾振不无由来。出口土货,曩之用驼或土车或船只载运来津,受途中种种耽延,种种遗失者。今则虽仍用旧法载运,不过自产地至本省之张家口,或丰台或晋省之太原府。即可易由火车转运本埠矣,故迟误既少,伤耗亦轻。年出口之货……进步堪为猛锐。”[6](1909年)

另一契机是,第一次世界大战期间,国际市场对产品和原料的需求急剧增加,从而为天津进出口贸易的发展,提供了良好的外部条件,增强了天津港的经济辐射能力,加速了北方各产业由自然经济向外向化经济转变的步伐。

表4 1913—1915年天津口岸对外贸易额的变化

单位:关平两

资料来源:本表据[4](p80)“天津口岸1898—1914年对外贸易额变化”、[9](p35)“天津口岸历年对外贸易额”二表改绘。

从表4可以看出,欧战的爆发,使西方各国因忙于战争而不得不放松了各自国内的工业生产和对外贸易,进口到天津来的洋货比战前迅速减少,进口总额由1913年的95629651关平两,猛降到1915年的75192494关平两;另一方面,战争的爆发也使交战各国扩大了对天津腹地原料的需求,天津的出口总值比战前迅速增加,出口总额由1913年的37828623关平两,猛增到1915年的49859964关平两。天津港进出口业的这一戏剧性变化,极大地刺激和推动了天津及北方广大地区对外贸易的发展,加速了各产业商品化与外向化的进程。

四 天津商品进出口结构的日益完善与北方近代外向型的迅速(1919—1937)

1919年巴黎和会的召开,是第一次世界大战结束的重要标志。此后,世界经济和北方经济的发展,都进入了一个新的阶段。

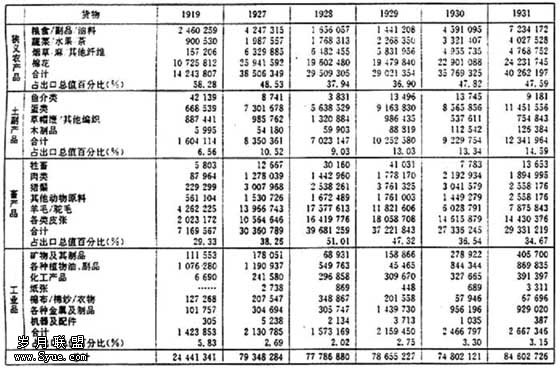

表5 1919—1931年天津口岸主要出口货物的统计

价值单位:海关两

资料来源:[10](p355-599),第四部,主要土货各通商口岸对各国出口统计。

由表5可知,到一战后,天津港狭义农业产品的出口,无论在种类还是在整个出口结构中的比重,都比战前有了很大的提高。1919年,天津狭义农产品的出口值增长到14243807海关两,占该年整个出口总值的58.28%,此后这一比例由于其他产业外向型经济的发展而稍有降低,但其出口值从整体上看却在上升,这是天津港的出口结构进一步合理化的重要标志,也是腹地整体农业商品化、外向化的重要标志。《中华国货报》1916年的调查说:“吾国之产棉之区,在北方黄河流域者,则为直隶、山东、山西、河南、陕西诸省。直隶以保定、正定、顺德、广平为最,山东以周村以北、新城(治今桓台县)附近为最,山西以平阳、蒲州(治今永济市)、解州(今解县)、绛州(今新绛县)、泽州为最,河南以郑州为最,陕西以西安、同州(治今大荔县)为最,年产不下50万担,以天津为集散市场。”[11](p220)1928年河北省的棉花种植面积已达3275671亩,山西省达898151亩,陕西省达1588961亩,山东省达3316022亩,河南省达2856822亩[11](p221)。此外,花生的种植面积也有所扩大。据《周刊》调查,1920年以后,黄河以北的濮阳地区,大面积地种植花生,并通过大名、道口等地运至天津出口[11](p235)。天津腹地农业商品化程度的提高,促进了天津港出口结构的良性变化,而这种变化又反过来促进了北方广大地区整体农业外向化程度的提高。

另一方面,一战后天津港畜产品的出口种类和数值也在不断扩大。1919年,天津畜产品的出口值已经增长到7169567海关两,占该年整个出口总值的29.33%。此后畜产品的出口继续增加,其出口值一直占天津港商品出口总值的1/3以上,成为天津港对外贸易的一大支柱。

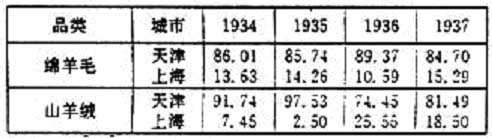

表6 天津、上海绵羊毛、山羊绒输出占全国同类品出口总额的百分比(%)

资料来源:[12](p313)表改绘。

表6显示,直到1937年,天津在全国绵羊毛、山羊绒的出口总量中,都远远超过了另一主要出口港上海,成为我国腹地最广阔、出口量最大的皮毛出口基地。北方外向型畜牧业经济的繁荣发达,也正是近代北方经济区别于南方经济的一个重要方面。

皮毛出口的兴旺,又反过来促进了其腹地畜牧业经济的更大发展,天津畜产品的腹地更大了。到30年代,天津羊毛的来源地已包括河北、山东、山西、河南、陕西、甘肃、察哈尔、热河、绥远、东三省,以及新疆、青、宁、蒙、藏等省;山羊绒的产地包括河北、山西、绥远、陕西、察哈尔、热河等省;驼毛以内外蒙古产量最多,主要集中于张家口、包头、归化城一带;皮张产地主要包括河北、山西、陕西、河南、山东、东三省、热河、察哈尔、绥远、新疆、甘肃等省[12](p3-4)。由此可见,天津畜产品出口贸易的飞速发展促使北方广大地区的畜牧业经济,逐步改变了以前的落后与封闭状态,而开始走向和外向化了。

那么,天津港进口方面的变化又有哪些呢?

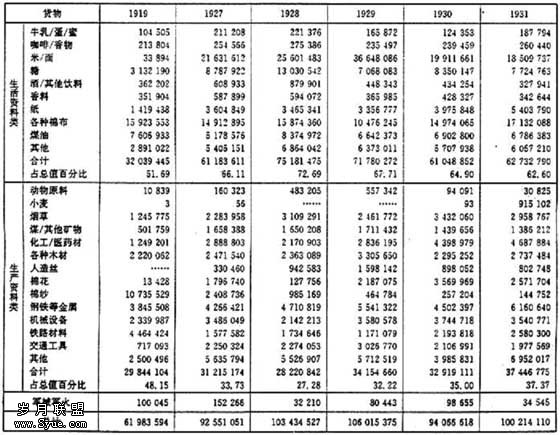

表7 1919—1931年天津口岸主要洋货的进口情况

价值单位:海关两

资料来源;[10](p74-333),第三部,主要洋货各通商口岸由各国进口统计。

就进口方面来说,一战期间西方各国因忙于战争,无暇也无力扩大对华贸易,因此,和出口领域日趋繁荣的景象相反,一战期间天津港的进口贸易一直处于萎缩之中。例如表4显示出,一战前的1913年,天津港的洋货进口总值为70900000关平两,而表7则反映出,直到一战后的1919年,天津港洋货的进口总值才只有61983594海关两。进入20世纪20年代以后,随着西方各国经济的逐渐复苏,输入天津口岸的洋货数值才开始恢复并超过了战前的水平。由于20世纪初,特别是一战以来天津及其腹地经济的大发展,其进出口方面的自主化水平较以前已经有了很大的提高,因此,一战后在进口方面,也已经能够有意识地根据天津及其腹地经济发展的需要而进口相应的生产、生活资料,进出口结构比以前更为合理和完善了。与20世纪初相比,一战后天津港生产资料的进口,从种类上说已比较齐全,从数量上说已突飞猛进了。1903年天津港进口的生产资料仅有木材、棉纱、机器、铁路材料四种,而到1919年时,进口的生产资料除了这四种,还有动物原料、小麦、烟草、煤、其他矿物、化工器材、医药器材、人造丝、棉花、钢铁类金属、工具等等;1903年天津港生产资料的进口值只有5925383海关两,而1919年生产资料的进口值则为29844104海关两。1931年达到了37446775海关两,分别为1903年的5倍多和6倍多。这既反映出天津及其腹地近代大发展的事实,也揭示出天津港生产资料的大量进口对北方广大地区近代工业发展的巨大促进作用。据统计,从1914年到1928年间。仅天津一地就设厂1286个,其中华厂1236个,外厂50个[3](p417)。

与20世纪初相比,一战后天津港生活资料进口的种类和数值也大大增加了。1903年,天津港进口的生活资料仅有棉布、煤油、糖等很少几种,而到1919年,还增添了纸、牛乳、蛋类、蜂蜜、咖啡、香物、米、面、酒、其他饮料、香料、食用果品等等;1903年天津港生活资料的进口值只有7312219海关两,而1919年生产资料的进口值则为32039445海关两,1928年达到了75181475海关两,分别为1903年的4倍多和10倍多。各种生活用品特别是米、面等食品的大量进口,既是天津等城市规模不断扩大、非农业人口大量增加的客观需要,也是天津腹地粮食作物种植面积减少、经济作物种植面积增加、农业商品化水平提高的重要物质保证;同时也是北方广大地区农业商品化、外向化程度进一步提高的具体体现。商品棉的广泛种植即是有力的证明。据时人调查,1920年的陕西、河南、山西等省,“因日本人近来在内地办的纱厂很多,人民争趋其利,广种棉花,几有每年连麦全不种的”[11](p150)。1923年,“正定一带居民,皆以产棉为主要之职业”,“农民对于耕作地,十分之八皆为植棉之用”,“正定府各县之土地,人民既多用之以为植棉事业,故食料一项,不得不仰给于山西及临近各省矣”[11](p133-134)。

表8 1922—1936年天津口岸对外贸易额的变化

单位:关平两

资料来源:[9](P35),“天津口岸历年对外贸易额”。(表中1936年的数据单位为旧国币元,现据[5]“说明”部分注释提供的比率1海关两=1.558国币元折合成海关两)

从反映进出口总趋势的表8可以很清楚地看出,从一战结束一直到1931年的九一八事变期间,天津港及其腹地虽然经历了诸如军阀混战、外蒙古独立、国民政府迁都、世界经济危机等等一系列军事、、经济等不良因素的剧烈冲击,但其进出口贸易仍保持了比较平稳的发展势头,说明这一时期天津港的进出口结构已经变得相当成熟和稳定。九一八事变以后,日本帝国主义又相继侵占了热河、察哈尔、绥远,政治上加紧策动华北自治,经济上进行疯狂的武装走私,使天津的经济腹地迅速地缩小,正常的进出口贸易受到了严重的阻碍,进出口额逐年下降,北方广大地区经济的外向化也受到了极大的摧残。

总起来看,到20世纪20—30年代,天津港的进出口结构已经变得比较合理和完善了。这表现在:第一,进口方面,由以前受洋人和上海的控制到能根据本地经济发展的需要而进口各种生产资料和生活资料;第二,出口的商品,不仅数值比以前增多了,而且种类也更加齐全。除农、畜、土特产品原料外,还有相当部分的工业制成品出口,如煤、矿砂及其制品,各种植物油及其副产品,化工产品、纸张、棉布、棉纱、衣物、各种金属及制品,机器及配件等等。尽管数量有限,但这毕竟是天津港进出口结构进一步完善的良好开端。天津港进出口结构的日益完善,既是北方外向型经济迅速发展的集中体现,又反过来促进了北方地区经济商品化与外向化的进程。这样的例子不胜枚举。若考察天津进出口贸易的不断发展给北方广大农村所带来的经济变迁,则可以以顺德府毛皮业的发展历程为例;若考察天津进出口贸易的发展所引起的北方广大城市工商业的巨变,则可以以包头工商业的发展历程为例。

顺德经济以前一直以农业为主,皮毛并非该地土产。天津开埠后,随着畜产品出口的不断增加,顺德二、四两区的贫苦农民,适应外贸的需要,趁秋收冬藏的农暇,结伙赴陕、甘、塞北等地贩运皮毛,开春返回。起初,由于规模小、货物少,所贩的皮毛仅在集市之日拿出来进行摆摊交易。20世纪初,参与此业的人越来越多,贸易规模不断扩大,并出现了从事毛皮中介业务的皮店,最多时达到了70多家。与此同时,皮毛的购销方式,也由以前的以小商贩贩运为主变为以大商贩贩运为主。大商贩以顺德的大皮店为依托,委托西北各商业城镇(如兰州、包头等地)的商店代买,并通过设在兰州、包头等地的天津银号分号进行现金交易,所购的皮毛大半由邮局或转运公司寄回,或由火车运回顺德。除将其大量转运到天津出口以外,还将部分生皮加工成皮袄、皮褥等成品,销售到国内各地。据统计,20世纪20年代,顺德城关及城西王村、刘家庄、西北面等村,共有熟皮作坊400余家之多,每坊工人三五人至三四十人不等。工人总数在二三千人以上。各皮制成之后,再交给女工们依照样式缝制成各种成品。参加这种工作的乡村妇女有三四万人之多,每日可得工资铜元百枚,实为顺德农村妇女最重要的一项副业收入。皮毛运销与加工业的兴旺,又带动了该地布匹业、洋广杂货业、业、服务业的发展与繁荣。从而使顺德逐步发展成为天津重要的畜产品出口来源地和洋广杂货的销售市场之一,也使顺德逐步坐上了冀南第一商业重镇的交椅[14](p12-21)。

包头在1809年的时候,才由村改成镇。天津开埠以后,它仍不过是一个很小的地方性皮毛市场和甘草集结地。受交通条件的制约,集结到包头的货物仍然需要通过驼驮车拉的方式,先运送到归化或张家口,再转运到天津出口。随着天津进出口贸易的发展和京张铁路的不断向西延伸,天津对西北地区的经济辐射力得以不断的加强,包头的工商业也随之发展起来。“包头地居口外,处东西两路之冲,陆有平原车马之便,水有黄河舟楫之利。凡京、津、陕、甘、内外蒙古、新疆货物之往来,均以此为转运之场,诚西北一大市场也。(1918)年贸易额达500余万,大小商店共1200余家”[16](p193)。1923年,京绥铁路延伸到包头以后,包头遂取代了归绥在这一地区的经济中心地位,在天津与西北地区之间双向的商品交流中所起的桥梁作用体现得更加明显。1923年前后,“每年在这里集散的绒毛约二千至三千多万斤,占整个西北地区绒毛产量的三分之二以上”[17](p25)。“大约西进货物的70%,由这里经铁路转运到京津地区”[18](p101)。铁路部门的调查也证实:“包头据西北中心,当水陆要冲。东由平绥路直出平津,以达内地,以通外洋,南连晋陕,西接宁、甘、新、青,北通内外蒙古,凡由内地运往西北各处之零整杂货及由西北各处运赴内地之皮毛、药材等货,均以包头为起卸转运之中枢。故包头之进口,其中有一部分转销五原、临河、安北各县,大部分更西转宁、新、北转蒙古。包头之出口,亦非包头一地之出口,包头特产无多,所有出口。十(分之)九由蒙地、西宁转五、临而来。”[19](p8)因此,在一定程度上说,没有包头工商业的繁荣,天津的对外贸易特别是畜产品的出口就会受到很大的影响;而没有天津进出口贸易的发展,也就没有包头的迅速崛起。

1937年,日本帝国主义侵占了天津等地以后,对天津的进出口进行严格的军事管制,以适应其“以战养战”的罪恶需要,天津正常的进出口业务遂告终结,北方经济的外向化也濒于绝境。

五 小结

从上面的论述中,我们可以得到以下三点认识:

第一,天津的开埠,客观上为北方广大地区结构的变迁提供了新的契机;为其外向型经济的提供了越来越广阔的舞台。开埠之前,北方经济以传统的农、牧、工、商业为主,商品化程度较低;开埠之后,这些部门都获得了很大的发展,到20世纪30年代,北方广大地区近代农业、畜牧业、城乡(注:史建云先生认为,进入近代以后,北方的传统手工业,受北方外向型经济的发展和工业化水平提高的影响而发生了质的变化,应属于近代工业的范畴,称之为“农村工业”。见[1](p333)。)的外向化程度,都有了很大的提高,尤其是农、畜产品的出口,已经发展成为天津港以及北方外向型经济的两大支柱。而北方广大地区外向型经济的兴起,又促进了天津进出口结构的日趋完善,使其发展成为北方对外贸易第一大港。

第二,与天津开埠的同时,烟台、营口、青岛、大连等地也相继开埠,它们共同参与并分割了北方的腹地和市场,形成了北方商品进出口的众多支点。但是,就腹地范围来说,仍然以天津的最为辽阔。比如,1924年以前,天津的主要腹地就已经包括了直隶、山西、内外蒙古、甘肃等省的全部,奉天、吉林的西部,山东的西部和南部,河南的北部,陕西的中部和北部,青海的东部和北部。新疆的东部和北部等地(注:请参见拙作:《天津开埠后的皮毛运销系统》,《地理论丛》.2001年第1期。);相比之下,烟台、营口、青岛、大连等港的腹地范围,却要狭小得多,因此,它们对北方广大地区经济变迁的影响,就要比天津小得多。据统计,1904—1913年间,天津的进出口贸易额,始终占这五港贸易总额的三分之一以上,稳居各港之首[20](p93)。因此,今天如何在北方经济的发展中,充分利用天津港的历史和现实优势,避免北方各港的重复建设,是一个亟待解决的课题。

第三,随着沿海港口的开埠与发展,近代北方的农、牧、工、商等产业的外向化程度越来越高,初步形成了一个以天津、大连、青岛等港为龙头,以腹地众多商业城镇所组成的市场为依托。以国内衣、畜原料产品和国外工业制成品为主要贸易内容的外向型经济体系(注:参见拙作:《近代天津外向型经济体系的架构》,《历史地理》,第十八辑,上海人民出版社2002年6月。),从而大大地促进了北方经济的化进程。虽然这和南方相比还存在着不小的差距,但是,它毕竟在一定程度上扭转了唐宋以来北方经济在全国经济发展当中日趋下降的地位劣势,从而也在整体上增强了我国的经济实力,成为北方经济发展的新的里程碑。这一体系虽然很快就为日本的侵华战争所打破,但它的历史作用和历史地位却是无法抹杀的。

【】

[1]从翰香.近代冀鲁豫乡村[M].北京:中国社会出版社,1995.

[2]戴鞍钢.港口·城市·腹地——上海与长江流域经济关系的历史考察(1843—1913)[M].上海:复旦大学出版社,1998.

[3]罗澍伟.近代天津城市史[M].北京:中国社会科学出版社,1993.

[4]王怀远.旧中国时期天津的对外贸易[J].北国春秋,1960.(1).

[5]李文治.中国近代农业史资料:第1辑[Z].北京:三联书店.1957.

[6]吴弘明.津海关年报档案汇编(1865—1911)[Z].天津市档案馆.天津社科院历史所.1982.

[7]日本中国驻屯军司令部.天津志[M].侯振彤中译本名为:20世纪初的天津概况.天津市地方史志编修委员会总编辑室,1986.

[8]姚洪卓.走向世界的天津与近代天津对外贸易[J].天津社会科学.1994,(2).

[9]王怀远.旧中国时期天津的对外贸易[J].北国春秋.1960.(2).

[10]蔡谦、郑友揆.中国各通商口岸对各国进出口贸易统计(民国8年、16—20年)[Z].上海:商务印书馆.1936.

[11]章有义.中国近代农业史资料:第2辑[Z].北京:三联书店,1957.

[12]许道夫.中国农业生产及贸易统计资料[Z].上海:上海人民出版社.1983.

[13]检验月刊.1934.(3—4).

[14]检验月刊.1934.(2).

[15]郑友揆.1840—1948中国的对外贸易和工业发展[M].上海:上海社会科学出版社,1984.

[16]林竞.西北丛编[M].上海:神州国光社.1931.

[17]李绍钦.古代北方各民族在包头地区的活动[Z].包头文史资料选编,第4辑.

[18]马廷诰.包头运输业梗概[Z]包头文史资料选编.第5辑.

[19]铁道部财务司调查科.包宁线包临段经济调查报告书[R].工商部分.H.1931.

[20]青岛港史编写组.青岛海港史(近代部分)[M].北京:人民交通出版社,1986.