厩肥:明清江南农业经济的核心

从作物生长的土壤环境而言,古代的农业经历了利用纯粹的天然土壤、对天然土壤施以一定的耕作技术和对土壤施以人工肥料并配合相应耕作技术的三个阶段。明清时期江南农业的发展正处于肥料技术进步的阶段,肥料技术成为农业发展至关重要的因素。有机肥作为这一时期肥料技术的重要代表已逐渐引起了一些学者的关注。早在八十年代,李伯重先生就从肥料的角度考察了明清江南农业的发展,认为水稻生产和桑树种植集约程度的提高正是通过肥料投入的增加而实现的[1]。近年,他又从作物播种总面积和单位面积作物施肥量两个方面,考察了明末至清中两百年中,江南用肥总量的变化,认为桑树用肥量增加的幅度最高,而水稻较低;并且桑树在全部作物用肥总量中所占的比重在逐渐增加,而水稻用肥量所占比重则在逐渐下降[2]。关于施肥量与产量的关系,闻大中先生曾经从当季水稻肥料的输入与当季水稻产量中肥料的输出两方面,考察了17世纪杭嘉湖地区单位水稻土壤中养分出入关系,认为这一地区正是通过合理施用有机肥来保持土壤养分的平衡[3]。笔者认为,明末以来江南的农业生产活动正是以肥料,尤其是厩肥为核心而展开的,具体以太湖南岸地区为中心,在考察了肥料的种类、制肥与施肥技术之后,分别对水稻生产与桑树种植中肥料的输出输入之间的数量关系作了较为细致的分析。

一、肥事——农业生产的重心

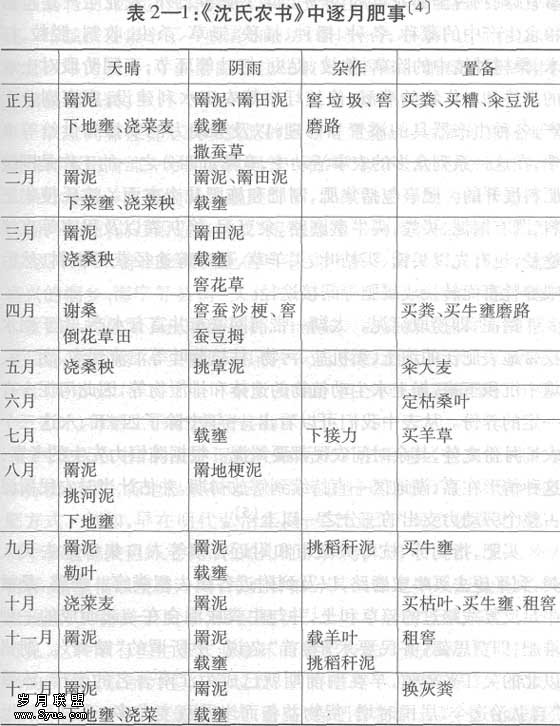

对于肥料的高度重视,明末湖州《沈氏农书·逐月事宜》中的记载给我们留下了十分深刻的印象(见表2—1)。其中,围绕肥料的事宜多达63项,占全年事宜的21%;如果扣除其中的日常生活事宜,则约占全部农事的24%。除了肥事之外,农业生产还包括粮食生产中的藏种、备种、播种、插秧、锄草、杀虫、收割、脱粒、打米,桑树种植中的除草、整枝、捉虫、打叶等环节;不同阶段对土地的翻耕和对作物的灌溉;修筑圩岸等农田水利建设;家庭副业生产;各种生产器具的添置和修理;以及劳动力的安排和供给等事项,在这一系列众多的农事活动中,竟然近四分之一的工作是围绕肥料展开的。肥事包括集肥、制肥和施肥几个方面。沈氏搜集肥料,既有罱泥、买粪、买牛壅磨路、籴豆泥、换灰粪以及租窖等直接途径,也有先以买糟、买枯叶、买羊草、勒叶等途径获得饲料,然后喂养牲畜而转换成厩肥等间接途径。

罱泥,即捞取河泥。太湖一带河网密布并富有水产,由于雨水挟带地表肥沃的细土、无机盐、污物、枯枝落叶等汇流到沟、湖、河、塘中沉积下来,加上水生动植物的遗体和排泄物等,因此河泥含有一定的养份。从表中我们可以看出,一年中除了四、五、六这三个农忙月份之外,其余时间农民都要罱泥。根据陈恒力先生的考察,这种情形在嘉、湖地区一直持续到解放初期,并估计当时农民罱泥占整个劳动力支出的三分之一以上[5]。

买肥,指到苏、杭等大城市和附近各镇等人口集中地去买人粪,到平望去买牛壅磨路,以及到附近各镇去租粪窖。磨路,是被牛足反复践踏过的碎草和土,并与牛粪尿混合在一起而成的一种堆肥,即贾思勰《齐民要术》卷首“杂说”中所谓的“踏粪”。湖州以北的吴江平望镇,早在明前期就已成为江南著名的米市,该镇“自弘治迄今,居民时增,货物益备而米及豆麦尤多,千艘万舸远近毕集,俗以小枫桥称之”[6]。“盖苏州枫桥为米船聚集之处,而平望亦不相亚。”[7]四乡汇集而来的稻谷均在本镇加工成精米,“储米之所曰栈,栈中有砻坊,有碓坊”[8]。碾米时以牛为动力带动石磨转动,因此人们便将碎草和土垫在牛经过的路上以制成磨路。市镇往往集中了一些诸如油坊、糟坊和砻坊等手作坊,一般都以牛为动力,牛粪磨路等往往被集中窖起。租窖就是到附近市镇租窖取粪。

农家饲养牲畜是获取厩肥的又一重要途径。太湖东南主要是湖州和苏州南部一带的饲养一种叫“湖羊”的优质绵羊,杂草和桑叶是湖羊主要饲料。盛夏时节,农家就要开始为湖羊过冬准备饲料,他们前往附近农村预“定枯桑叶”,到嘉兴的桐乡、崇德等县“买羊草”,将自家桑树上的所有残叶勒下留作饲料,还要远到嘉兴的桐乡、海宁等县购“买枯叶”。而“买糟”和“籴大麦”的一个重要目的是为了获取猪饲料,酒糟和大麦烧酒之后剩下的糟都是很好的猪饲料,“买糟四千斤,……计(得)酒六百斤……得糟四千斤,可养猪六口”[9]。“籴大麦四十担,……每石得酒二十斤,……(计)得糟二千斤,养猪甚利。”[10]

《沈氏农书》的上述记载大致反映了江南地区搜集肥料的基本方法,当然,各地根据本地活动的特点形成了一些巧妙的集肥方式。例如,早在明代弘治年问,吴江地区“每岁秋获之后,水田中多遗穗及鱼虾之类,绍兴人辄来养鸭,以千百为群,吴人呼为鸭客,富室借以空房一间,每五日抽分其一日之卵以灰盐腌之,可以致远,其鸭粪于田中,田又肥沃”[11]。“后皆土人畜之”[12]。可见,这种颇有些生态农业意味的集肥方法一直保留了下来。肥料的制作以沤制为主,“窖垃圾”、“窖磨路”、“窖花草”、“窖蚕豆拇”、“窖蚕沙梗”就是将垃圾、磨路、绿肥作物紫云英、蚕豆的角壳和茎叶以及蚕沙废叶入窖沤制。施肥,“下地壅”、“浇菜麦”、“浇桑秧”、“谢桑”等是为稻田、麦地、菜地、桑地施熟肥;“倒花草田”是将绿肥作物紫云英直接翻入田中。

二、厩肥与沤肥——主要的制肥技术

按照制作的方法,江南地区的肥料主要有厩肥和沤肥。厩肥,是家畜粪尿和各种垫圈材料混合积制的肥料,江南多用秸秆垫圈。《沈氏农书》记载:羊圈垫以柴草,“养胡羊十一只,……垫柴四千斤”;“养山羊四只,……垫草一千斤”[13]。猪圈垫以秸杆,“养猪六口,……垫窝草一千八百斤”[14]。“磨路”,其实就是以碎草和土为垫圈材料,经牛踩踏后与粪尿充分混合而成的一种厩肥。不过,踏粪不仅仅是踏以牛足,而且往往还要经过堆制使其充分腐熟,“其制粪亦有多术,有踏粪法。……南方农家凡养牛羊豕属,每日出灰于栏中,使之践踏。有烂草腐柴,皆拾而投之足下,粪多而栏满则出而叠成堆矣”[15]。

沤肥,是用秸杆、落叶、杂草、绿肥、垃圾、河泥等为主要原料,混合不同数量的泥土和人畜粪尿积制而成的。“人粪虽肥而性热,多用害稼,暴粪尤酷。故于秋冬农隙时,深掘大坑,先投树叶、乱草、糠秕等,用火煨过,乘热倒下粪秽垃圾,令其蒸透,方以河泥封面,谓之窖粪。”[16]窖坑既可掘于屋旁也可置于田边,万历年间的吴江进士袁黄在任天津宝坻知县期间,为了发展农业生产,将家乡先进的农业生产技艺汇集成《宝坻劝农书》,向当地农民宣传,其中就专门介绍:“窖粪者,南方皆积粪于窖,……家中不能立窖者,田首亦可置窖,拾乱砖砌之,藏粪于中。”[17]前述“窖垃圾”、“窖磨路”、“窖花草”、“窖蚕豆拇”、“窖蚕沙梗”均属此类。此外,罱取的河泥也需拌以杂草或稻杆等沤制成所谓的“草塘泥”,《沈氏农书》中的“挑草泥”、“挑稻秆泥”就是指将已经沤制成的草塘泥挑往田间。

植物营养是肥料学的理论基础。肥料的制作应以植物营养的原理和营养特性为依据。植物的组成颇为复杂,一般新鲜植物含有75%~95%水分和25%~5%的干物质。如果将水分蒸发,再以氧煅烧来处理干物质,就可以证明组成植物的主要元素是碳、氢、氧、氮四种;以及干物质经煅烧后,留下的一些不挥发的物质,称灰分,其成分很复杂,主要有磷、钾、钙、镁、硫、铁、锰、锌、铜、钼、硼和氯等植物不可缺少的矿质营养元素。这些元素均以其氧化物或离子态的形态为植物所利用,例如碳素来自二氧化碳。施肥的原理,是将植物从土壤中取走营养元素,通过肥料的形式归还土壤,供下一轮植物生长时吸取。植物与肥料就是这样以土壤为中介连绵不断地完成营养物质的传递和转换。因此,制造肥料的原材料必须含有植物所需的相应营养元素。表2—2、表2—3给出了江南地区大田主要农作物以及各类肥料的主要养分含量,从中可以看出,各种肥料所含的主要营养成分与作物所需要的主要营养成分基本是相适应的。然而这种营养成分的相互对应,只是作物对肥料所提出的最基本的要求,营养元素从肥料所有转换成作物所有是一个十分复杂的农业化学过程,而肥料的制作便是这一过程的基本内容。制作肥料就是要将肥料原材中的营养成分转化成作物能够吸收的形态。任何方式积制的肥料为作物提供营养主要通过两个过程实现:一个是腐殖质化过程,一个是矿质化过程。腐殖质化过程,就是植物各部分腐烂分解形成腐殖质的过程。“任何植物的各个部分,在其生命停止以后,就要遭到分解,其分解过程分两种类型,一个叫发酵,又称腐解;另一个叫做腐烂。腐烂是一个缓慢的燃烧过程。在腐烂时,物质的可燃部分与空气中的氧气化合。木质部分是所有的植物主要组成部分,它的腐烂是一种特殊的类型。腐烂着的木质素与周围空气中的氧气接触使氧气转化成同样体积的二氧化碳。随着氧气的消失,腐烂就停止下来。如果将二氧化碳弄走,补充其氧气,那么腐烂又重新开始;也就是说,氧气又重新转化成二氧化碳。……处在腐烂状态的木质素,就是我们称作的腐解物质。随着木质素的腐烂,进一步腐烂的能力降低,也就是说,把周围的氧转化成二氧化碳的能力降低了,最后,从其中剩下来的一些棕色的和褐煤状物质,这就叫腐殖质。”当然,厩肥中有机残体的这一腐解过程是在微生物分解作用下进行的。“如果植物吸收碳素所必需的其他条件都具备的话,那么二氧化碳从腐解物丰富的土壤中,连续不断地供给植物。”[18]因此植物从肥料腐烂过程中产生的二氧化碳中吸收所需要的碳素。矿质化过程,是厩肥中的各种有机物质在微生物的作用下,分解转变为简单的无机化合物,最后变成二氧化碳、水和矿质养分,并释放能量,为植物、微生物提供养分与能量,这是养分的有效化过程。

厩肥的积制过程正是满足了上述要求。厩肥的原料是家畜粪和各种垫圈材料。家畜粪和尿的成分不同。粪是饲料经过家畜的消化器官后,没有被吸收利用而排出体外的饲料残渣,成分非常复杂,其中主要是不溶于水的饲料的灰分成分及其分解产物。尿是饲料中的营养成分被消化吸收,进入血液,经过新陈代谢后,以液体排出体外的部分,其成分比较简单,全部是水溶性物质。农业实践给地里施厩肥都不施新鲜厩肥,而是施腐熟厩肥,是因为前者的养料主要为有机态,植物大多不能利用,加之新鲜厩肥在腐解过程中,由于微生物的生物吸收而与作物幼苗争水争肥。后者则由于经过腐解和矿质化过程而含有丰富的矿质元素为作物所吸收。“厩肥的时问愈长,其中的植物矿物营养成分就相对增大。即腐熟厩肥中的矿物质含量比新鲜厩肥的大4—6倍。”[19]垫圈材料在厩肥腐熟过程中所发生的变化与家畜粪尿的性质完全一样。此外厩肥分解时发酵热高,在田中则易起烧苗;且垫圈材料未经发酵高温的消毒直接返田,可能导致各种病害的蔓延。前引袁黄《劝农书》中介绍的“踏粪法”就是江南地区制作厩肥的一种典型方式,即每日垫圈,隔数日清除一次,使厩肥在圈内利用猪的踩踏,促使垫圈材料与粪尿充分混合,进行发酵,堆沤一段时期,再移到圈外堆沤。

沤肥在积制过程中的变化与厩肥完全相同,即矿质化和腐殖质化是各种有机肥料在转化过程中的共性。《沈氏农书》中的“窖垃圾”、“窖磨路”、“窖花草”、“窖蚕沙梗”、“窖蚕豆拇”就是将它们入窖沤制,促其腐熟。他还专门指出:“牛壅载归,必须下潭,加水作烂,薄薄浇之。若平望买来干粪,须加人粪几担,或菜卤、猪水俱可,取其肯作烂也。”[20]就是说要先将牛粪放在沤制肥料的大深坑中沤烂腐熟,干粪则更要加菜卤、猪水等物促使其加快腐熟。

三、垫底与接力——基肥与追肥的配合

合理施肥必须掌握肥料的性质。肥料种类多,性质不一。有的能直接营养植物,如各种氮肥,称直接肥料;有的以改善植物外部条件为主,如石灰能中和土壤酸性,消除铝毒,称为间接肥料。有的肥料在播种或移植前就要施用,称为基肥,其主要作用是供给植物整个生育期所需的养料;有些肥料在播种或移植时施用,甚至与种子混播,称为种肥,有促进种子发芽和初期生长之效;在植物生长期所施的肥料,称为追肥。因此,合理施肥的基本原则,一是把握施肥的时期以满足植物整个生长期对不同养分的需要;一是改善土壤的物理和化学性质以利于养分充分发挥作用。

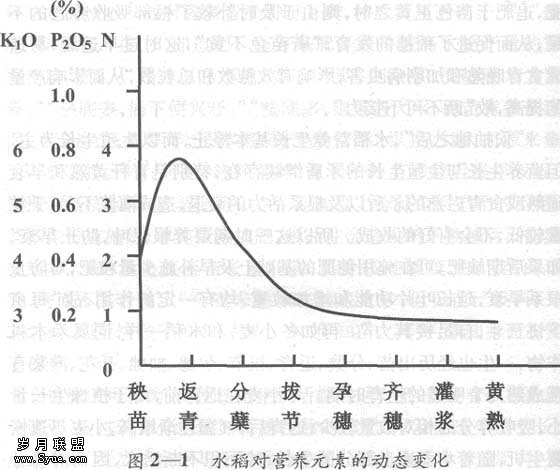

施肥时期,关键是植物营养期、植物营养临界期和最大效率期这三个时期。植物营养期与生长期是不同的,生长期是从种子到种子的时期,虽然植物有机体的营养过程是在整个生长期中进行的,但是它从环境中吸收营养物质的时期并不是发生在整个生长期内。比如在植物生长初期,它是从发芽的种子或根、茎中摄取养料;到了生长末期,许多作物都停止吸收养料,有时还从根部排出养料,发生外渗现象。所以植物营养期就时间而论,并不与生长期相一致。

植物营养临界期是指营养元素过多或过少或营养元素间不平衡,对于植物生长发育起着显著不良作用的那段时间。而营养最大效率期是指营养物质能产生最大效能的那段时间。

例如,水稻施肥时期主要有基肥和追肥两个阶段,基肥是保证水稻早期生长的重要养分,追肥是水稻移栽后补充养分的主要来源。“用粪时候也有不同,用之于未种之先谓垫底,用之于既种之后谓之接力。垫底之粪在土下,根得之而愈下,接力之粪在土上,根见之而反上。故善稼者皆于耕时下粪,种后不复下也。”[21]“垫底”即基肥,“接力”即追肥。施好基肥是获得较高水稻产量的重要物质基础。“凡种田总不出‘粪多力勤’四个字,而垫底尤为紧要。”“垫底多,插下便兴旺。”“垫底多,则虽遇大水,而苗肯参长浮面,不至淹没;遇旱年,虽种迟,易于发作。”“纵接力薄,而原来壅力可以支持。”[22]可见,施好基肥,有利于秧苗移栽后提早发根、发棵和抵抗水旱,甚至还可以在一定程度上弥补今后追肥的不足。若基肥没有施好,单纯依赖追肥,则往往会造成稻子抽穗后不能灌浆结实。即“不垫底至苗长壅壮者,祗令枝叶鲧茂,所谓苗而不秀,秀而不实者也。”“今农未悉填底铺底之妙,但见苗已发科,开花之候,用豆饼撒于田中,大费工本,但知苗之可秀,孰知秀而不实于穗也。”[23]

追肥又可分为,促使秧苗生根活棵的返青肥、保证有效穗数的分蘖肥、促进幼穗分化增加每穗粒数的穗肥、以及促进生殖生长,促进灌浆,提高结实率与千粒重的粒肥。湖州沈氏对于追肥,特别是其中的穗肥和粒肥有着十分精辟的见解,“下接力,须在处暑后,苗做胎时,在苗色正黄之时。如苗色不黄,断不可下接力;到底不黄,到底不可下也。若苗茂密,度其力短,俟抽穗之后,每亩下饼三斗,自足接其力。切不可未黄先下,致好苗而无好稻”[24]。其中的“苗做胎时”,就是指稻穗分化期,也即孕穗期,这时水稻由营养生长期转入幼穗发育期,对肥有一定的要求。穗分化期的营养状况是决定穗子大小的关键时期。这一时期既要有足够的氮素供应,又要有充分的碳水化合物的积累,养分方能顺利地向穗部转移,形成大穗。“苗色正黄之时”,即水稻茎叶色泽由深绿转淡绿之后,由于这一时期根部吸收养分的能力减弱,底肥也基本被吸完,稻秆必然苍老,叶色肯定发黄。故在稻穗形成期要看苗巧施穗肥,追肥于苗色正黄之时,则由于及时补救了根部吸收养料的不足,从而促进了稻穗的发育;“若苗色不黄”,这时过早追肥,易造成贪青晚熟和加剧病虫害,影响有效穗数和总粒数,从而影响产量的提高,故“断不可下接力”。

“俟抽穗之后”,水稻营养生长基本停止,而以生殖生长为主,但营养生长与生殖生长的矛盾继续存在,特别是青秆黄熟和早衰逼熟或贪青迟熟的矛盾以及根系活力的衰退,造成灌浆不足,千粒重较低,不会有好的收成。所以这一时期要养根保叶,防止早衰,如果后期缺肥,可在施用穗肥的基础上及早补施少量粒肥,对防止根系早衰,延长叶片功能和增加粒重,均有一定的作用,故“每亩下饼三斗,自足接其力”。再如冬小麦,和水稻一样,同属禾本科作物,一生也经历出苗、分蘖、返青、拔节、孕穗、抽穗、开花、灌浆直至成熟几个明显的生育时期。冬小麦在返青前,由于植株生长量小,吸收养分的相对数量较少;返青后,气温逐渐增高,小麦迅速恢复生机,随着小麦地上部分的生长,叶面积不断增大,因而对养分的吸收量显著增加,以拔节到开花这一阶段养分吸收率增长最快。后期植株不但减少养分的吸收,而且还有养分外渗的现象。因此,小麦的施肥必须依据小麦不同生育期的上述需肥而定,故“麦沈下浇一次,春天浇一次,太肥反无收”[25]。小麦种下后,立冬后浇一次粪汁,立春后再浇一次粪汁即可。冬季追一次肥,可以巩固早生健壮分蘖,同时促使植株体内积累较多的糖分,增强抗寒性,有利于小麦安全越冬;春季再追一次肥十分关键,它对于巩固年前分蘖,适当争取一部分春季分蘖和提高分蘖成穗率均有显著的效果。

四、深耕与耙糊——施肥与耕作的结合

施肥还须结合深耕才能产生良好的效果。首先,深耕改善了土壤的物理性质:使原来紧实的生土层松动起来,加厚松软土层,减少根系伸展的阻力。因为,“在一定范围内,水稻根系是随着耕作层的加厚而扩展,稻田耕作层在17厘米左右时,大量根系群多集中于0—15厘米,耕作层在25厘米左右时,大量根群则集中于0—24厘米,但是耕层继续加厚,根群未见明显向下扩展。这说明根深超过30厘米,对扩展根系的影响不大,但在20—30厘米的范围,耕层愈浅,对束缚水稻根系的,影响愈大,15厘米以下更为严重,其结果减少水稻营养面积,将会造成营养不足,尤其是容易招致水稻后期脱肥,引起早衰影响产量。在此情况下,必须加深耕层,排除浅障碍”[26]。

更重要的是,深耕影响着土壤微生物的活动和养分的转化。因为,土壤微生物在土壤剖面中的分布是集中于耕作层,在犁底层以下骤减。而深耕打破犁底层,加厚松土层,改善土壤通透性,再结合施肥,为微生物的发育提供了较好的条件,从而有利于有机养分的分解和转化。但是,“值得注意的是深耕本身并不能增加土壤养分。相反地,由于它扩大了养分分布面积,还会降低单位体积中的养分数量,因此,只有在结合施肥的情况下,深耕对土壤养分的良好影响才能表现出来”[27]。“古称‘深耕易耨’,以知田地全要垦深。切不可贪阴雨闲工;须要老晴天气。二、三层起深,……春问倒二次,尤要老晴时节。头番倒不必太细,只要棱层通晒,彻底翻身;若有草则覆在底下,合纶倒好。若壅灰与牛粪,则撒于初倒之后,下次倒人土中更好。”[28]据陈恒力先生的考察,铁搭垦翻一般深可达六七寸或八寸以上,故“二、三层起深”,可达尺余。因此,无论是猪粪、牛壅,还是杂草,都必须通过深耕翻至水稻根群的活动空间,才能充分满足根部对营养的需求。

沈氏认为在正月初垦之后,在二月和三月还需再垦两次,并且要求在“棱层通晒”后再行倒垦,这起到耙糊土壤的作用。“耙糊是指水稻土经过反复耕耙后,土壤团聚体破碎成为一种匀质土体的过程。”[29]耙糊有利于土壤中养分的释放。“将土壤中的营养物质仔细搅和分布于土壤中,这是使这些物质有效化的重要条件。一块骨头放在土壤中,对土壤肥力没有任何影响,可是,假如这块骨头在土壤中是成物理结合状态,同时在土壤中到处散,达到与每一个土壤细颗粒结合,那它的效果就会达到最大的程度。土壤机械耕作对土壤肥力的影响,很明显,它能使土壤颗粒与营养物质完全混合。由于这些补充措施,使有些地方,头年栽培作物后,后作物重新得到养分,换言之,还不损耗土壤。我们已经习惯了把所有那些施在地里能增产的植物物质叫做肥料。但是,犁地也能起这样的作用。……犁对土壤的作用,可以与反复咀嚼养料相比;……农业机械耕作,不增加土壤中营养物质的储藏量,但是其带来的利益在于翻耕的结果可使土壤中存在的营养物质供下一茬产量利用。”[30]明代以来,太湖东南一带因土壤粘重和农民资本的有限一直使用铁搭人耕而不用犁耕,用铁搭多次翻垦,既能粉碎土壤,又能使它们充分混和;而用犁耕地,将土壤犁碎并翻转过来,移动混合,但是土壤混合不匀,还要经过耖耙充分耙糊土壤。因此,铁搭垦地不必补以耖耙而比犁耕更有效。

五、施肥量:取走等于归还

确定施肥量多少的基本原则应该是,使土壤能全部收回从地里取走的、而且从来源中不能经常得到补偿的那些东西,即土壤中营养物质的归还等于损耗。

我们先来分析稻田里的取走与归还量,即水稻产量和施肥量的关系。作物的产量由生态环境、品种、土壤肥力、耕作技术、施肥量等多种因素决定,这里我们只考察施肥量与产量之间的关系,而假定其它因素固定不变。明清太湖东南地区水稻亩产量有一些零碎的记载:“种田八亩,除租额外,上好盈米八石。”[32]“况田极熟,米每亩三石,春花一石有半,然间有之,大约共三石为常耳。”[33]“秋禾,亩不过收三石,少者止一石有余。”[34]“稻亦早晚不同种,约亩收二石四斗(多或间至三石,少仅一石八九斗。)。”[35]本文以水稻平均亩产量二石为准。

稻田施肥量,“若平望买猪灰及城钲买坑灰,于田未倒之前棱层之际,每亩撒十余担”[36],即基肥一次用厩肥一千多斤;“下接力,……每亩下饼三斗”[37],即追肥一次用豆饼肥四十斤左右。因此,一千多斤的厩肥和四十斤的饼肥在稻田上平均可以换取二石稻米,那么,如此的取走与归还是否满足土壤肥力损耗和补充之间的平衡呢?在此,我们仅以氮、磷、钾三大营养要素为例来考察它们在土壤中的出与入。

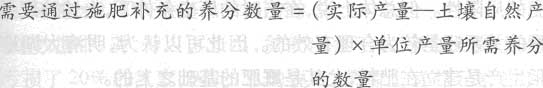

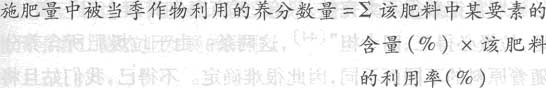

表2—4给出作物形成100斤产量所需养分。亩产稻米二石合三百斤,所需用三大营养要素分别为:6.75、3.75、9.93斤,此即亩需养分的数量。将“亩撒十余担”取作亩施基肥1500斤,根据表1—3给出的猪厩肥营养含量,我们可以算出1500斤猪厩肥中所含三大营养要素分别为:6.75、2.85、9.00斤;40斤豆饼肥中所含三大营养要素分别为:2.8、0.528、0.852斤。至此,我们得出了300斤稻米从土壤中带走的营养数量,以及1500斤猪厩肥和40斤豆饼肥带回的营养数量。然而取走和归还还不是这两组数据的简单对应,这只是土壤生产一季作物时表现出来的营养出入。因为,收获物中的养分一部分来自于人工施肥之外的土壤自身的供肥能力;而人工所施肥料的利用率也不是百分之百,即当季作物只能从所施肥料中吸收一部分养分。因此,从300斤稻米所含的养分中扣除来自土壤自身的供肥数量之后,所不足的那部分养分才是土壤在这一产量下所需的营养数量;而这一数量应该正是当季施肥量中被当季作物所吸收的那一部分营养数量。

土壤自身的供肥能力因土壤不同而不同,并受多种因素(如水分、气候、耕作、施肥等)的制约,一般土壤供肥量,均以该种土壤上无肥区全收获物中养分的总量来表示。太湖东南地区土壤肥瘠程度差异很大,瘦薄“瘠田……,则与石田无异”[38],收入很少;而“下路湖田,有亩收四、五石者,田宽而土滋”[39]。如此高产,虽与田亩稍大有关,但主要还是田地肥沃所致。对肥瘠差异如此之大的田块的供肥量一一加以区别,既不可能也不需要,但以中等田地来代表这一地区土壤肥瘠的一般水平,并以一石的稻米收获作为中等土壤的平均供肥量,还是具有很好的代表性的。根据主要有两点,一是田租额,一是较低的亩产量。理论上讲,租额应该是土壤未经施肥耕作时自然产出量的体现,也就是土壤自身供肥能力。当然随着土壤耕熟程度的提高,其自然产出量会逐渐增加,但这一过程是相当缓慢的,因而在某一时期,其产出量的变化的幅度是很小的,则这一时期土壤的自然产出量可以认为是相对稳定的,租额也就相对固定。明清时期吴中一带“私租之重者至一石二、三斗,少亦八、九斗”[40]。“民间田地每亩租米岁收约八、九斗”[41],“私租竞有一石五斗之额,然此犹虚额,例以八折算之,……今亦一石二斗”[42]。可见,太湖地区的租额,亩约一石是比较常见的。较低的亩产量可能是土壤自身贫瘠所致,也有可能是施肥耕作不力所致。即较低的亩产量可能主要来自土壤自身的供肥能力。根据当时亩产“少者止一石有余”的普遍说法,我们可以大致推断当地稻田的自然生产量是一石左右。关于当季肥料的利用率,一般来说,基肥为25%,追肥为100%。

现在我们可以通过下式:

算出亩产二石稻米所需施加氮、磷、钾的数量,分别为,

氮:(300-150)× 2.25%=3.375(斤)

磷:(300-150)×1.25%=1.875(斤)

钾:(300-150)× 3.13%=4.695(斤)

再通过下式计算:

算出1500斤猪厩肥和40斤豆饼肥被当季作物吸收的氮、磷、钾三要素的数量分别为:

氮:1500×0.45%× 25%+40×7.00%×100%=4.488(斤)

磷:1500×0.19%× 25%+40×1.32%×100%=1.241(斤)

钾:1500×0.60%×25%+40×2.13%×100%=3.102(斤)

从上面两组数据可以看出,三大营养要素在土壤中的出入量,氮肥人多于出,磷肥和钾肥的出多于入,但总体看,出与入的差距并不是很大。通过提高施肥量固然可以提高磷、钾的摄入量以达到产量的要求,但是,磷与钾的增产和减产的效果均不如氮素明显;况且作物产量是受“最小养分律”的支配,即在各种营养元素中,如有一种元素含量最少,则其它元素即使丰富也难以提高作物产量。因此提高施肥量的结果很可能是增产效果并不显著,但却浪费了大量的氮肥,这自然不是一种有效经济的做法。这一施肥量与产量之间营养要素的不甚平衡,关键是由于厩肥作为一种复合肥,其所含各种养分的比例与作物所需的比例不甚一致所致,这正是厩肥的局限性。但总体上说,在当时的条件下,上述施肥量与产量的关系还是较为合理有效的。因此可以认为,明清太湖地区水稻生产是建立在肥料,尤其是厩肥的基础之上的。

我们再来分析桑地里养分的取走与归还量。“壅地,果能一年四壅,罱泥两番,深垦到净,不荒不蟥,每亩采叶八、九十个,断然必有。”[43]每“个”桑叶20斤,因此,桑地产叶每亩最多90“个”,即1800斤。但这一亩产量以“一年四壅,罱泥两番”为前提条件,也就是说,一年中必须向桑地施四次厩肥和两次泥肥。关于每次的施肥量记载得不太完整,只有“每亩壅牛粪四十担”,和“春天壅地,垃圾必得三、四十担”[44],这两条。由于垃圾肥所含养分数量随着原料的不同而不同,因此很难确定。不得已,我们姑且将每次壅地的数量均以牛粪40担计,一年共计四次。如此,则牛壅数量可能会偏大,因此,我们再将两次泥肥的数量略去不计,这样处理可能不致与实际施肥量偏差太大。可见,每年向桑地施160担牛厩肥可得桑叶1800斤。前面已知,1800斤的桑叶产量并非完全是由160担当年肥料所贡献的,我们还是以当地桑地最低亩产量作为该地土壤自然生产量。“地得叶,……一亩可养蚕,……最下二、三筐。”[45]每筐蚕吃叶八“个”,每“个”二十斤,可见,桑叶最低亩产为400斤。现在我们可以利用上述两式分别算出1800斤桑叶所需的三要素的数量为:

氮:(1800-400)× 1.26%=17.64(斤)

磷:(1800-400)×0.23%=3.22(斤)

钾:(1800-400)×0.56%=7.84(斤)

160担(约16000斤)牛厩肥所贡献的三要素的数量为:

氮:16000 ×0.34%×25%=13.6(斤)

磷:16000×0.16%×25%=6.4(斤)

钾:16000×0.40%×25%=16(斤)

以上两组数据中,磷、钾入多于出,氮素出多于入,从施肥量上来看,仅亏损了20%的氮素,因此,总的说来,桑地上营养元素的取走与归还尚属平衡。

明末以来江南的农业生产活动正是以肥料,尤其是以厩肥为核心而展开的,它体现在对肥料的高度重视、肥料种类的多样化、制肥技术的进一步完善、施肥技术的娴熟,以及施肥量的经济衡量等方面。厩肥技术的成熟从某种程度上也可以认为这一农业生产技术的效用已经达到了顶点,厩肥既代表着江南农业的水平,同时也预示着江南农业发展的局限。

[1] 见李伯重《明清时期江南水稻生产集约程度的提高》,《农史》1984年第1期;《“桑争稻田”与明清江南农业生产集约程度的提高》,《中国农史》1985年第1期。

[2] 见李伯重《明清江南肥料需求的数量分析》,《清史研究》1999年第1期。

[3] 见闻大中《三百年前杭嘉湖地区农业生态系统的研究》,《生态学杂志》1989年第3期。

[4] [清]张履祥辑补,陈恒力校释,王达参校、增订:《补农书校释》上卷《沈氏农书·逐月事宜》,农业出版社,1983年。

[5] [清]张履祥辑补,陈恒力校释,王达参校、增订:《补农书校释》,第60页,校者按,农业出版社,1983年。

[6] 乾隆《吴江县志》卷四《镇市村》。

[7] 范烟桥:《吴江乡土志》,民国六年(1917)。

[8] 道光《平望续志》卷十二《生业》。

[9] [清]张履祥辑补,陈恒力校释,王达参校、增订:《补农书校释》上卷《沈氏农书·蚕务·六畜附》,农业出版社,1983年。

[10] [清]张履祥辑补,陈恒力校释,王达参校、增订:《补农书校释》上卷《沈氏农书·蚕务·六畜附》,农业出版社,1983年。

[11] [弘治]《吴江县志》卷六《风俗》。

[12] [乾隆]《吴江县志》卷三十八《生业》。

[13] [清]张履祥辑补,陈恒力校释,王达参校、增订:《补农书校释》上卷《沈氏农书·蚕务·六畜附》,农业出版社,1983年。

[14] [清]张履祥辑补,陈恒力校释,王达参校、增订:《补农书校释》上卷《沈氏农书·蚕务·六畜附》,农业出版社,1983年。

[15] [万历]袁黄《劝农书》第七《粪壤》,万历十九年刻本。

[16] [光绪]奚诚《耕心农话》正集《种法》,光绪五年刻本。

[17] [万历]袁黄《劝农书》第七《粪壤》,万历十九年刻本。

[18] [德]尤·李比希著,刘更另译:《化学在农业和生上的应用》,第81,83页,农业出版社,1983年。

[19] [德]尤·李比希著,刘更另译:《化学在农业和生理学上的应用》,第206页,农业出版社,1983年。

[20] [清]张履祥辑补,陈恒力校释,王达参校、增订:《补农书校释》上卷《沈氏农书·运田地法》,农业出版社,1983年。

[21] [万历]袁黄《劝农书》第七《粪壤》。

[22] [清]张履祥辑补,陈恒力校释,王达参校、增订:《补农书校释》上卷《沈氏农书·运田地法》,农业出版社,1983年。

[23] [光绪]奚诚《耕心农话》正集《种法》。

[24] [清]张履祥辑补,陈恒力校释,王达参校、增订:《补农书校释》上卷《沈氏农书·运田地法》,农业出版社,1983年。

[25] [清]张履祥辑补,陈恒力校释,王达参校、增订:《补农书校释》上卷《沈氏农书·运田地法》,农业出版社,1983年。

[26] 朱鹤健:《水稻土》,第221页,农业出版社,1985年。

[27] 朱鹤健:《水稻土》,第320页,农业出版社,1985年。

[28] [清]张履祥辑补,陈恒力校释,王达参校、增订:《补农书校释》上卷《沈氏农书·运田地法》,农业出版社,1983年。

[29] 朱鹤健:《水稻土》,第323页,农业出版社,1985年。

[30] [德]尤·李比希著,刘更另译《化学在农业和生理学上的应用》,第210页,农业出版社,1983年。

[31] 参照浙江农业大学主编《农业化学》,第297页,上海技术出版社,1980年;蒋猷龙:《桑叶的发育和高产》,第33页,农业出版社,1980年。

[32] [清]张履祥辑补,陈恒力校释,王达参校、增订:《补农书校释》上卷《沈氏农书·运田地法》,农业出版社,1983年。

[33] [清]张履祥辑补,陈恒力校释,王达参校、增订:《补农书校释》下卷《补<农书>后》,农业出版社,1983年。

[34] [清]陶煦:《租覈·重租论》,光绪二十一年活字印本。

[35] [清]陶煦:《租覈·量出入》,光绪二十一年活字印本。

[36] [清]张履祥辑补,陈恒力校释,王达参校、增订:《补农书校释》上卷《沈氏农书·运田地法》,农业出版社,1983年。

[37] [清]张履祥辑补,陈恒力校释,王达参校、增订:《补农书校释》上卷《沈氏农书·运田地法》,农业出版社,1983年。

[38] [清]张履祥辑补,陈恒力校释,王达参校、增订:《补农书校释》附录《生计·策邬氏生业》,农业出版社,1983年。

[39] [清]张履祥辑补,陈恒力校释,王达参校、增订:《补农书校释》下卷《补<农书>后》,农业出版社,1983年。

[40] [明]顾炎武《菰中随笔》卷二上,转引自洪焕春编《明清苏州经济资料》第72页,江苏古籍出版社,1988年。

[41] 光绪《嘉兴府志》卷二十二。

[42] [清]陶煦《租覈·重租论》。

[43] [清]张履祥辑补,陈恒力校释,王达参校、增订:《补农书校释》上卷《沈氏农书·运田地法》,农业出版社,1983年。

[44] [清]张履祥辑补,陈恒力校释,王达参校、增订:《补农书校释》上卷《沈氏农书·运田地法》,农业出版社,1983年。

[45] [清]张履祥辑补,陈恒力校释,王达参校、增订:《补农书校释》下卷《补<农书>后》,农业出版社,1983年。