文本多元解读:可能及其限度

摘要:语文新课程阅读观与阅读教学观,都受到当代诠释学的影响。梳理诠释学发展路径,有助于理解新课程阅读及阅读教学观,从而推动新课程阅读教学健康发展。新课程阅读教学在挣脱传统阅读教学“确定性”的枷锁之后,同时需要对无边疆的多元解读,即“过度解读”保持警惕。

关键词:阅读教学;诠释学;多元解读

Abstract:The viewpoints of reading and reading teaching from “the new Chinese curriculum” are both effected by hermeneutics. It is helpful for us to understand the viewpoints when we comb out the history of hermeneutics. It is important for us to keep a watchful eye on limitless comprehension of reading while we have broken through the sole one to text in “the traditional Chinese curriculum”.

Key words:reading teaching; hermeneutics; manifold comprehensio

诠释学作为一门指导文本理解和解释的规则的学科,原从古老的语文学中演变而来,它对语文教学产生影响乃属天经地义。但是,在西方,古老的诠释学经过施莱尔马赫、狄尔泰改造之后,尤其在20世纪经过不断演变之后,已经成为一种认识论、本体论甚至是实践哲学,它对当代语文阅读教学的影响的方式、途径和内容都发生了重大变化。不清楚、不重视这种变化,必将对语文新课程阅读教学造成诸多负面影响,甚至引发新课程阅读教学的混乱。

一、语文新课程中的阅读和阅读教学观

《全日制义务语文课程标准(实验稿)》在“阅读教学建议”中提出:

“阅读是搜集处理信息、认识世界、发展思维、获得审美体验的重要途径。阅读教学是学生、教师、文本之间对话的过程。”

“逐步培养学生探究性阅读和创造性阅读的能力,提倡多角度的、有创意的阅读,利用阅读期待、阅读反思和批判等环节,拓展思维空间,提高阅读质量。”

《普通高中语文课程标准(实验)》在“实施建议”关于“阅读和欣赏”的建议里,在继续《全日制义务教育语文课程标准(实验稿)》中有关阅读及阅读教学的基本精神之后,进一步指出:

“阅读教学是学生、教师、教科书编者、文本之间的多重对话,是思想碰撞和心灵交流的动态过程。阅读中的对话和交流,应指向每一个学生的个体阅读。教师既是与学生平等的对话者之一,又是课堂阅读活动的组织者、学生阅读的促进者。教师要为学生的阅读实践创设良好环境,提供有利条件,充分关注学生阅读态度的主动性、阅读需求的多样性、阅读心理的独特性。尊重学生个人的见解,应鼓励学生批判质疑,发表不同意见。教师的点拨是必要的,但不能以自己的分析讲解代替学生的独立阅读。”

如何理解两部课程标准中阅读及阅读教学的基本观点,尤其是如何理解“阅读教学是学生、教师、文本(和教科书的编者)之间对话的过程”这一核心思想,有赖于我们对西方诠释学发展的脉络的全面了解,有赖于我们对当代西方诠释学影响我国教育理论、阅读理论的路径、方式的了解。从而一方面避免陷在传统的本质主义阅读及阅读教学观的泥潭之中,另一方面又避免滑入虚无的相对主义阅读及阅读教学观的深坑。

二、西方诠释学演变的路径

(一)从特殊诠释学转向普遍诠释学

西方古老的诠释学,从传说中赫尔默斯传递并解释神谕开始,主要解释的对象为圣经和罗马法这样卓越的文本。马丁·路德宗教改革之后,圣经世俗化。古典文学作品受到与世俗作品同等的对待。诠释学从片段个别解释规则的收集,转向作为解释和的解释规则体系,主要代表人物是施莱尔马赫。施莱尔马赫把诠释学从独断论的教条束缚中解放出来并使之成为一种解释规则体系的普遍诠释学,这是西方诠释学发展的第一次转向。

(二)从方法论的诠释学转向本体论的诠释学

狄尔泰以诠释学为精神科学奠定认识论基础,使诠释学成为精神科学(人文科学)的普遍方法论,但是,在海德格尔对“此在”进行生存论分析的基础本体论里,诠释学的对象不再是单纯的文本(如古代和近代诠释学所理解的那样),也不再是人的其他精神客观化物(如施莱尔马赫所认为的那样),而是人的“此在”本身,理解不再是对文本的外在解释,而是对人的存在方式的揭示。到伽达默尔之后,诠释学已经完成了向哲学诠释学──本体论的转向。这是西方诠释学发展史上的第二次转向。

(三)从单纯作为本体论哲学的诠释学转向作为实践哲学的诠释学

这是诠释学迄今为止的第三次转向,是20世纪诠释学的最高发展。完成本次转向之后,诠释学所欲研讨的问题就是所有那些决定人类存在和活动的问题,决定人之为人以及对“善”的选择等极为重要的问题。

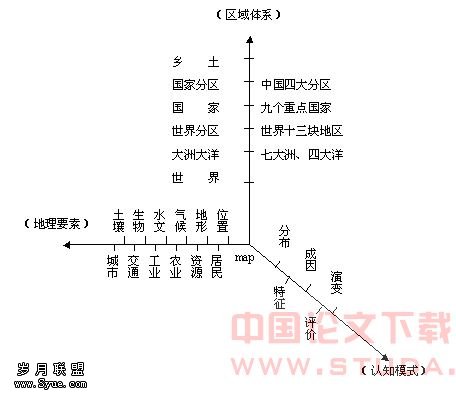

三、诠释学影响阅读教学的路径与方式

在古代诠释学时期,诠释学同样面临解释的多样性问题。但是,古代诠释学所谓解释的多样性,是指人类一时难以企及“神圣文本”的内核,在不同的时期,不同的场合,由不同的人的解释所能达到的不同程度造成的,文本内核的确定性是不容质疑的,人类的解释只能无限度地向着这一“确定的内核”趋近。

到施莱尔马赫,诠释学的领域已经被扩大,由于这种扩大,诠释学失去了它在传统上视文本为真理传达的关系。施莱尔马赫的诠释学以“误解”为出发点,他的一句名言就是“哪里有误解,哪里就有诠释学”。施莱尔马赫何以认为“误解”是我们接触过去文本的常态呢?他认为,这是由于主体间交往的中断。由于文本作者与解释者在时间、语言、历史背景和环境上的差异,作者与解释者之间的交往中断不可避免,而唯有解释者重构了作者的心理状态,努力从思想上、心理上、时间上去“设身处地”地体验作者的原意,才能与作者建立起正常的主体间的交往。而且,他认为,如果解释者可以克服自身历史局限和偏见,即消除解释者自身的成见和主观性,他可能比作者更好地理解作者。他曾经说:“要与讲话的作者一样好甚至比他更好地理解他的话语。因为我们对讲话者内心的东西没有任何直接的知识,所以我们必须力求对他能无意识保持的许多东西加以意识,除非他自己已自我反思地成为他自己的读者。对于客观的重构来说,他没有比我们所具有的更多的材料。” [1](78)

可以看到,自从施莱尔马赫的诠释学转向之后,就为后来诠释学美学、接受美学以及阅读教学中文本的多元解读打开了闸门。

狄尔泰是继施莱尔马赫之后诠释学发展史上又一位“哥白尼式的人物”,他把施莱尔马赫的 “成为一种普遍技艺学” 的诠释学带进了哲学领地,使之作为精神科学的普遍方法论。他的一句名言是“我们说明,我们理解精神”。按照狄尔泰的想法,诠释学是通过精神的客观化物去理解过去的生命的表现,理解就是重新体验过去的精神生命。诠释学自狄尔泰之后的这种追求,对以后文本解释和文学批评以及教学理论都产生了很大影响。

进入20世纪,诠释学经海德格尔、伽达默尔之后,包含了更加广泛的意义。因为他们主张,不仅我们关于文本和精神产品的知识,而且我们自身发展都依据某种理解,理解不是主体的行为方式,而是“此在”本身的存在方式。

20世纪后期,诠释学发展成为理论和实践双重任务的诠释学──实践哲学的诠释学。它是综合理论与实践双重任务的一门人文学科,其本身包含了批判和反思。

不揣浅陋地说,20世纪以后,尤其在当代,诠释学虽然仍然直接对语文阅读具有方法论意义,但是更主要的是对人的“此在”的本体论的思考,对人之行为的善之为善的拷问。从文本阅读本身而言,已经不能从诠释学中接受个别的词句盲目地效仿,而主要应该是一种精神的呼应和契合。而与此相比较而言,研究“人与人交往”的教学活动的教育理论,却更直接地从诠释学中汲取养料。比如,新课程提出“教学是对话”,“教学是师生之间的交往”等命题,十分明显地打上了当代诠释学的烙印。

需要提出的是,上世纪60年代在诠释学直接影响下起来的接受美学,对语文阅读教学产生的影响无疑更为直接,更为显著,但是,这种影响主要应在文学作品的阅读教学和方法论意义上。

四、接受美学对语文阅读的影响

接受美学又称为接受理论,是上世纪60年代末、70年代初在联邦德国出现的文学美学思潮,其代表人物是伽达默尔的学生汉斯·罗伯特·姚斯。虽然说接受美学的理论源头较广,但是,诠释学无疑是它最为重要的源头之一,以至有人认为,接受美学就是伽达默尔诠释学在美学领域的具体化。 [2]接受美学的兴起,对作品内部研究的美学思潮提出挑战,对文本中心论进行反拨,确立了以读者为中心的美学理论。姚斯认为,文学作品并不是为了让语言学家去解析才创造出来,它必须诉诸才能理解。他说:“在我看来,不是完美的语言结构,亦不是封闭的符号系统,也不是形式主义的描写模式这类方法,而是依靠问与答进行解释,使创作与接受以及作者、作品、读者的动态过程合理化的历史学才能使文学研究翻新,才会把文学研究从淤埋在实证主义的文学史的泥坑中解救出来,才能把文学研究从为解释而解释,或为‘写作’的形而上学而解释的死胡同中,从为比较而比较的比较文学的死胡同中引导出来。” [3](334)

姚斯认为,过去文学理论研究只重视作家、作品研究,而不注重文学的接受和影响研究。而在“作家—作品—读者”所形成的总体关系中,读者绝对不是可有可无的因素。相反,读者才是文学活动的真正的主体。读者本身便是一种历史的能动创造力量。文学作品历史生命如果没有接受者的能动的参与介入是不可想象的。因为只有通过读者的阅读过程,作品才能够进入一种连续性变化的经验视野之中。 [3](338)可见,把读者引进文本解读中来,并作为解读的中心环节,无疑完成了一场“阅读领域的哥白尼式的变革”。由于读者经历、知识修养、个性特征、文化背景、性别、种族、年龄特征和情绪等的差异,阅读同一文学作品产生不同的解读不仅可能,而且变得十分。正是在这个意义上,语文新课程提出“阅读文学作品的过程,是发现和建构意义的过程”,强调“对话”和“交流”,强调“尊重学生个人的见解”,强调“应鼓励学生批判质疑”。新课程下的语文阅读教学要“逐步培养学生探究性阅读和创造性阅读的能力,提倡多角度的、有创意的阅读,利用阅读期待、阅读反思和批判等环节”,以保护学生的阅读积极性、创造性,保护学生的个性,尊重学生作为读者的应有的尊严。

可以看出,在接受美学视野中的文本多元解读,已经不是古典诠释学对文本确定性的不同层次的探究,它呼应了施莱尔马赫的诠释学转向,又把伽达默尔的诠释学在文学阅读中具体化。它的多元解读是完全消解了“确定性”的多元。但是,姚斯同时也认为,接受主体除了充分调动自己的创造性对文本进行再创造之外,它也必须接受文本的制约。这种制约性集中表现在审美客体中性形象或艺术意境的形式结构对主体的定向导引上。正是这种主客体的相互作用和不断对话,规定了接受主体的诠释必然有一定的范围、方向和途径。多元并不意味着解读的边际的消失,多元只是对简单的“确定性”的超越,但是,超越之后仍然自有它的疆界。

事实上,把接受者推向绝对的中心,完全取消文本的地位,这是稍后的美国读者反应批评学派和法国新批评学派的理论主张,一般很难得到人们的认同。

五、诠释学与语文新课程阅读教学的相关问题

首先,关于“文本”概念的引用。“文本”(也有人译为“本文”)是诠释学的核心概念之一,但是,在诠释学发展的不同阶段,“文本”一词所包孕的内涵并不完全相同。自狄尔泰之后,“文本”一词不再仅仅指形诸文字的书面材料,它还包括一切人的精神的“客观化物”,而在海德格尔对“此在”进行生存论分析的基础本体论里,诠释学的对象──“文本”已经不再是单纯意义上的“文本”(如古代和近代诠释学所理解的那样),也不再是人的其他精神客观化物的“文本”(如施莱尔马赫所认为的那样),而是人的“此在”本身。所以,在借鉴诠释学理论的时候,“阅读理论”在使用“文本”概念的时候,均需要作出谨慎的抉择。

其次,必须将“阅读是读者与作者、作品的对话”与“阅读教学是学生、教师、文本之间对话的过程”区别开来。

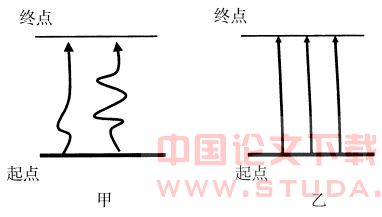

“阅读是读者与作者、作品的对话”,是指在文本阅读过程中,既要尊重文本的存在、作者的存在,也必须看到读者的差异,这种差异广泛地表现在读者的经历、知识修养、个性特征、性别、情绪变化、文化背景、种族和年龄特征等方面,由此产生的读者与文本、作者的相互作用和对话,必然会产生认识层次的差别、角度的差别、兴奋点的差别……但是,凡此种种“差别”的解读,必然要遵循以下两点:第一,解读必须由文本而发。完全脱离文本,无视文本的任意发挥,已经超越了“多元”所能允许的限度;第二,解读必须符合情与理的要求,即既要符合人之常情的要求,也要符合形式逻辑的要求。臆说肯定不在“多元”的诠释之列。因此,在阅读教学中,教师并不是对来自学生的任何诠释都要认同,都应该认同,教师在放弃过去对“简单确定性”的偏执之后,也不能放弃自己应有的“点拨、引导”的职能。新课程阅读教学在挣脱传统阅读教学“确定性”的枷锁之后,同时需要对无边际的多元解读,即“过度解读”保持警惕。否则,教师就是严重的失职。

同样值得注意的是,在阅读教学中,同为形诸文字的“文本”,引起师生解读的反应程度是有很大差别的。文学作品,如小说、诗歌、戏剧和文艺类散文,师生多元解读的空间会相对较大,师生围绕文本的对话场域相对较宽。围绕文本的对话与师生之间的作为教与学双方的对话共时同在,交错进行。接受美学在谈本解读的多元性时,主要是指文学作品阅读的多元性解读。而一般实用文体的文本,如契约、说明文等应用文体,围绕文本的对话空间显然较小,所谓“多元解读”,虽不能说不存在,但在多数情况下,是对与错的不同解读,深与浅的不同解读,偏与全的不同解读,此时的“对话”,更多出现的是师生之间围绕文本的教与学而产生的“教学的对话”。这是下面的命题所要解决的重要任务。

“阅读教学是学生、教师、文本之间对话的过程”,是与“阅读是读者与作者、作品的对话”这一命题既有联系又有区别的另一个命题,前者既包含有“阅读对话”因素,又包孕“教学是对话(或曰交往)”的成分,是两个命题的有机结合。一方面是在接受美学理论指导下,教师对来自学生“多元解读”的认同,对学生产生的“难读”的点拨,对学生误读的纠正和通向正确解读的引导;另一方面,是教师与学生的不同解读的交流呼应,如补充、启发、警醒等,也是教师对学生误读的“设身处地”的理解以及由此产生的同情并给予的引导。由于学生中广泛存在个别差异,学生在阅读时经常会出现不同,甚至截然相反的解释,这就需要教师能“理解并同情”学生解读文本时出现的困难、迷惑、创见、独特性等或正面或负面的反应,需要教师能因材施教、因时施教,从而使阅读教学充满生命的关怀,保护学生的自尊、自信和创造性,促进学生良好个性的发展。这是阅读教学作为实践哲学的诠释学的真谛的表现,它表现在作为师生生活境遇的课堂教学中,表现在阅读教学过程对学生生存状态的关怀──对错误的暂时包容、对努力的肯定、对进步的期待和对成绩的欣赏。这样才能让学生的精神生命在阅读教学中绽放出绚丽的光彩,教师的生命价值也由此熠熠生辉,最终实现“让课堂充满生命活力”的理想境界。

:

[1]洪汉鼎.诠释学──它的历史和当代发展[M].北京:人民出版社,2001.

[2]张汝伦.意义的探究──当代西方释义学[M].沈阳:辽宁人民出版社,1986.306.

[3]胡经之,王岳川.文艺美学方法论[M].北京:北京大学出版社,1994.