分级财政制度:宏观治理结构的建立与完善

财政分权与治理问题的综述

治理是指在一个国家中运用公共权力,依靠公共部门与私人部门以及公民社会的合作与互动,高效率地配置社会资源,提供公共产品与服务,满足公共需要,以实现国家治理目标的活动与过程。与治理密切联系的一个概念是善治或善政(good govemance),系指实现资源优化配置和公共福利最大化的理想治理过程及其结果。当代公共管认为,善治的概念包含10个要素:(1)合法性或义理性legitimacy)。指社会秩序和权威被自觉认可和服从的性质与状态;(2)透明度(transparency)。国家政治、经济信息的公开、透明、公民获取公共信息的容易程度;(3)责任性(accountability)。强调政府为全社会提供公共产品与服务的责任;(4)法治性(rule of law)。强调健全、规章、秩序,法律既规范公民行为,更约束各级政府自身的行为;(5)回应性(responsiveness)。是政府责任的延伸,政府必须对公民的要求、对公共产品与服务的需求做出及时、负责任的回应;(6)有效性(effecfiveness)。指政府管理的效率性,体现在两个方面,一是管理机构设置合理,管理程序,管理行动灵活;二是要求最大限度地降低管理成本,善治与无效或低效的管理格格不入。(7)公民参与(civil participation)。指公民对社会生活、政府决策过程等方面的参与;(8)政府廉洁(cleanness)。政府官员清明廉洁,奉公守法,不以权谋私,公职人员不以自己的职权寻租;(9)社会公正(justice)。指不同性别、种族、文化程度、宗教和政治信仰的公民在政的重要手段。不论是财政分权还是财政集权,作为政府治理的特定形式,是推进政府治理与善治的重要工具。虽然,直接将财政分权和政府治理结合起来的研究文献相对较少,但大量涌现的对财政联邦主义理论假说进行的实证研究,在间接意义上也是对政府治理效果作出的检验,因为改善公共产品供给;促进制度创新等理想化的财政联邦主义理论假说,正是政府实施治理与善治所追求的终极目标。

新制度经济学家诺思和温加斯特援引欧洲上新兴资产阶级逼迫封建国王建立国家预算制度的史实,强调财政制度创新对于政府治理的重要意义(North and Weingast,1989)。Manor论证了中央政府之所以要推行地方财政分权,主要目的在于创建财政激励机制——以鼓励地方增加收入,并由此提高中央政府的收入提成比例;从政治意义上考虑,财政分权也有助于中央政府从地方层次上赢得更多的选票支持,有利于建立广泛参与的、非集权型民主治理模式(Manor,1999)。奥斯特罗姆等人认为,财政分权使得政府更加贴近人民,因而更有助于建立民主监督的政治制度,也可以更有效地遏制政府机构中的腐败行为(Ostrom et al,1989)。而Bardhan等人则揭示了财政分权过程中不可避免地会发生道德风险、逆向选择等代理问题(Bard-han et al 1999),此外,Remy Prud‘Homme深入剖析了财政分权有可能给经济发展带来的种种危险(Remy Prud’Homme,1995)。

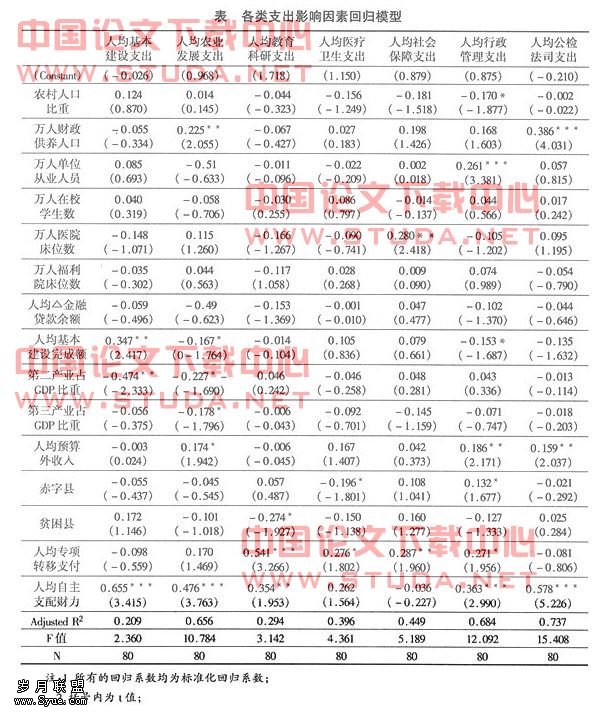

在西方学者的视野里,财政分权的治理绩效是直接反映在公共产品供给、社会福利改善等一系列具体指标上的。1995年Humplick和Estache运用国际比较数据,检验了不同的分权方式对道路、电力和供水等基础设施建设绩效的影响,他们的研究显示:在分权模式下,各建设项目中至少有一项指标得到了改进,但分权与改善绩效之间的总体相关性并不显著(Humplick,Estache,1995)。Hhther和Shah于1998年验证财政分权与多种治理指标之间具有的正相关关系(Huther,Shah,1998)。2001年5月,国际货币基金组织的经济学家Luiz de Mello和Matias Barenstein基于78个国家的统计数据,再次验证了财政分权与各类治理指标之间的相关性。在他们的研究中,对政府治理绩效的衡量是通过控制腐败、政府效能与责任、法治化、政治稳定、暴力冲突以及政府管理成本等方面的指标反映出来,财政分权指标包括:政府间支出责任划分、下级政府的收入动员等。他们的研究证明:财政支出责任的下放可以改善治理绩效;非税收入以及来自上级政府的补助金、转移支付的比例越大,越有助于改进财政分权的治理绩效(Luizde Mello and Ma-tias Barenstein,2001)。

近年来,西方学术界在研究财政分权问题的时候,总是对机构能力或制度安排予以特殊的关注,这就在很大程度上弥补了奥茨所说的公共财政学研究中的“制度真空insti—tutional vacuum)”。在世界银行和美国马里兰大学从1999年至2001年合作的研究课题中,研究者基于在菲律宾和乌干达两国的实地考察,提出只有在政府间预算约束硬化、地方支出自主和民主制度健全等条件具备的情况下,财政分权才能取得良好的绩效。而制度安排主要是指建立与完善公民约束、政府间约束和公共部门管理约束等一系列制度约束环境(Omar Azf ar et al,2001)。

治理目标与治理绩效衡量

自觉地把财政分权当作政府治理手段来运用,就需要事先明确财政分权的治理目标。在世界银行指导各国分权改革的政策分析工具中(decentralization toolkit),是将财政分权置于一国既定的政治与管理环境中,把财政分权同政治分权、管理分权结合起来进行分析,伴随时间的推移,分别观察三种分权各自的制度产出(System Outcomes),以便整体地把握三种分权战略共同的制度结果(System Results)和发展影响(Development lmpact)。 这种系统性的制度分析思路很值得我们研究与借鉴。

财政分权在总体分权战略中处于重要地位,是政治分权和管理分权的中间环节。一般情况下,一国的政治制度和政府管理职能更多地受社会历史、文化传统等禀赋条件限定,政治分权和管理分权涉及国家政权结构和行政管理制度的调整,牵一发而动全身,推进的难度和阻力比较大,因而,一国政治和管理制度上的变迁是相对缓慢的。比较而言,财政制度的调整有一定的灵活性,财政分权的成功推进还能为整体制度创新提供有效的激励机制。优化财政制度产出,如更大限度地动员财政资源,硬化预算约束,提高财政资源配置效率,提高各级政府运用财政资源的能力等,能够直接提升政府宏观经济管理能力,并且为建立民主政治制度奠定良好的基础。这就是我国和其他转轨国家为什么选择财政体制作为经济体制改革突破口的原因。财政分权又是与政治和管理分权密切相关的,没有政治制度、管理体制上的相应调整,财政分权就不能真正贯彻到底。是政治、财政和管理各自分权的制度产出汇合成总体的制度结果,总体制度结果才能对经济与社会发展产生深远影响。单一的分权或者绩效欠佳,或者不能持久。这也同时说明为什么财政改革需要其他方面的改革协调配套,而不能单项突进的道理。

1999年Kaufmann,Kraay和Zoido——Lobaton运用数量方法,研究建立衡量政府治理绩效的指标体系。他们搜集了来自商业风险评估机构、多边国际组织、思想库等非政府组织的基础数据,并在各国专家学者、工商界、社会公众中作广泛的问卷调查,对300多个反映政府治理绩效的基本数据作出分析,建立起衡量政府治理绩效的数据库。这个数据库构建了有关政府治理的6类集合性指标系统,包括;公民呼声与政府责任(voice and accountability);稳定/无暴力冲突(political stability/no violence);政府效能(government effectiveness);政府管制的质量(regulatory quality);法治性(rule of law);控制腐败(control of corruption)。通过对150个国家的实证研究,他们得出政府治理与之间关联密切的结论。基于他们的研究成果,世界银行提出“治理是重要的(governance matters)”这一公理性论断。

Kaufiaaann,Kraay和Zoido——Lobat6n的治理绩效评价体系的不足之处是没有在治理指标与财政分权之间建立直接联系。而Jeff Huther和Anwar Shah在1998年合作的一项研究成果是对财政分权与治理绩效相关性进行的检验。他们以地方政府支出表示财政分权的程度,对财政分权与政府治理绩效进行了相关分析,得出两者之间相关显著的结论。

在Kaufirmnn和Huther等人研究的基础上,2001年5月国际货币基金组织的经济学家Luized MeUo和Mafias Barenstein运用来自78个国家的统计数据,再次验证了财政分权与治理绩效之间的相关性。他们对政府治理绩效的衡量是通过控制腐败、政府效能与责任、法治化、政治稳定、暴力冲突以及政府管理成本等方面的指标反映出来,反映财政分权的指标是:地方政府支出的份额、地方税收自主权、非税收入自主权等。他们的研究证明:财政支出责任的下放可以改善治理绩效,支出下放的比例越大,越有利于改善治理绩效。不但下放支出权限重要,而且赋予地方征税、融资的自主权对于提高地方治理绩效也非常重要,同样,来自上级政府的补助金、转移支付的比例越大,越有利于财政分权治理绩效的改善。

在财政分权和政府治理之间建立联系的研究思路,既有理论价值,更富有实践指导意义。然而,对于西方学者的研究结果,我们只能有选择地借鉴,不可以盲目照搬。财政改革植根于本国独特的制度土壤,国外学者设计的衡量指标往往不能客观、真实地反映我国财政分权的治理绩效。例如,按照Jeff Huther和Anwar Shah设计的评价指标,中国财政分权治理绩效被排在俄罗斯之后,之所以产生这种不客观的评价结果,原因在于国外学者对西方民主价值观的过度青睐。然而,从另一个角度,我们也应正视我国自实行财政分权改革以来,在以经济建设为中心指导方针下,地方财政对医疗保健、基础等人力资本投资,以及环境保护等人文社会发展目标有所忽视的现实。如据胡鞍钢等人的研究,我国财政分权以来,国家财政对公共卫生事业的投资重视不够,全国卫生事业费占财政总支出的比重从1980年的2.49%降到2000年的1.71%,尤其令人堪忧的是财政分权以来卫生资源的整合能力受到削弱,财政向县级预防保健机构的拨款只占其支出的1/3左右。另据张玉林等人对农村基础教育投资进行的研究,在我国现行分级财政体制下,各级地方政府的教育投入主要偏向于各自管辖的大学、高等和中等专业学校,高中初中和小学的管理责任主要在县以下,农村义务教育资金的主要承担者变成了乡镇一级财政。自实施义务教育以来,在农村义务教育资金的投资比例中,中央政府负担的部分仅为2%,省和地区(包括地级市)的负担部分合计起来也只有11%,县和县级市的负担为9%,而乡镇则负担了全部的78%.

1998年的特大洪水暴露出我国基础设施年久失修的隐患,2003年的“非典”疫情又给我国城乡贫困人口的卫生保健敲响了警钟。这些事实充分说明,我们有必要设计出切合本国国情的财政分权与治理绩效衡量指标,用以测度并指导我国的财政分权的制度变革。

自觉地把分级财政制度看成一种宏观治理结构

诺贝尔经济学奖获得者道格拉斯。诺斯指出:“制度是一个社会的游戏规则,更规范地说,它们是决定人们的相互关系而人为设定的一些制约。”新制度经济学的另一位代表人物奥利弗@E.威廉森在(治理机制)一书中,系统阐述了制度环境和治理制度的基本理论(威廉森,2001)。制度设计的目的就是对行为主体追求利益或效用最大化进行的约束,制度本身就是作为治理机制而存在的。近年来,我国公司治理理论和制度建设在微观层次上有了长足的进展,然而,在宏观视角上,我们还没能更自觉地把规范的分级财政制度的形成直接与宏观治理机制或治理结构的构建对应起来。我国历次的财政分权改革都是把注意力集中在如何划分收支上面,也就是在“如何分钱”上做文章,而对于财政分权的制度产出、制度结果以及发展影响等却考虑较少。

事实上,自70年代末我国实行财政分权以来,政府一直处在疲于应对各种问题的治理状态中,如对乱收费、乱摊派、预算外、制度外资金的治理;对收入流失、支出失控的治理等。从实行税收财务大检查、收支两条线、国库单一账户,到编制部门预算等几乎都是具体的治理手段。显然,我们以往的财政治理在很大程度上是停留在“问题治理”的层次上,多属于针对什么问题采取什么措施“头疼医头、脚疼医脚”式的对策研究,对于如何主动地以一种治理的姿态,通过整体制度设计,优化制度供给来达到治理目标,无论是在理论研究还是经验积累方面都比较欠缺。这也表明提出分级财政治理绩效理论,强调从“问题治理”模式转向“制度治理”模式的必要性和紧迫性。

有鉴于此,本文提出“分级财政制度是国家的宏观治理结构”这一核心论点,指出财政分权改革涉及各级政府间利益格局的调整,对公共产品分级提供的理想化制度安排能够形成相对稳定的分级财政制度,恰当安排的分级财政制度将是一种分权制衡与分级治理相结合、权力与义务对称、激励与约束兼容的宏观治理结构或治理机制,这一宏观治理结构有助于形成政府的预算约束、责任约束、绩效约束和财政透明度约束。

不言而喻,一种宏观治理结构的理论构建无异于一项复杂的系统工程,牵涉到治理目标与手段、激励与约束机制的各个方面;而把理论应用到实践的过程会更加复杂,会面对更多的不确定因素与多重价值判定标准。在此意义上讲,同微观层次的公司治理理论比较,构建宏观治理理论的难度更大,也更具有挑战性。我国学者历来重视财政税收制度对于国家治理的重要性,提出“一切靠抽税为转移”,而本文只是重申这一观点,强调各级政府要自觉地将分级财政制度看成一种宏观治理结构,以抛砖引玉,唤起学术界同仁们的广泛关注,大家戮力建构具有中国特色的财政治理理论,并通过完善中国分级财政制度下公共产品的供给机制,来推进中国政府的治理与善治、民主与法制化的进程。