论我国人格权的立法模式

关键词: 人格权/法人人格权/民法典

内容提要: 人格权不是实证法上的权利,而是人之为人的本质属性在民法上的反映与保护。权利一方面具有与他人划清界限的功能,同时也可以让主体通过对权利的支配以获得利益。对于人的属性应当定位于保护而非支配,故应对“身体、健康、生命”等规定不受侵犯及侵犯后的民事责任,而不是罗列一系列权利。因此,人格权在民法典中没有必要单独成编。同时,法人不应具有人格权。

我国民法典正在起草过程中,关于人格权的本质、人格权是否在民法典中独立成编以及法人是否具有人格权等问题,学术界正在进行广泛的讨论,并形成了不同的甚至是决然对立的观点。本文拟对此问题予以论析。

一、我国民法学界关于人格权立法模式的争议

我国学者在关于如何设计我国民法典之人格权的模式时,存在重大争议。主要存在如下观点:

(一)人格权独立说

这种观点以王利明教授为代表,主张不能将人格权仅仅规定在“总则”的主体中,也不能仅仅规定在侵权行为中,人格权应当独立成编。[1]

(二)人格权非独立说

在这种观点之下,又有不同的理由与设立主张。有的学者认为:人格权与主体不能分离,它不是一种与物权、债权、知识产权等并列的权利,不应独立成编,而是应当在民法典“人”一章中专设“自然人人格保护”一节,从“保护”之角度出发而非从“设权”之角度出发,对一般人格权与各具体人格权作出规定。[2]

有的学者主张:人格权不能独立成编,而是将人格权纳入民法典“总则”编的“自然人”一章中。这种主张与上面的主张有很大的不同:这种主张是同意规定“人格权”的,仅仅是独立成编还是不成编的问题;而上面的主张则是人格权不能以权利的形式加以规定,而仅仅以“权利保护”的方式加以规定。[3]

有的学者主张:人格权不能独立成编,而是在“自然人”一章中,设一节对人格权的相关问题作出概括性规定,而不应像现在民法典草案中那样对每一种人格权进行罗列,并对侵害每一种人格权的行为以及后果都作出具体规定。这些应当在侵权行为中作出规定,就如德国民法典那样。[4]

(三)折中说

这种观点认为:人格权的客体是人的伦理价值。但人的伦理价值可以分为“内在于人的伦理价值”与“外在于人的伦理价值”,也可以称为“无财产利益的伦理价值”与“有财产利益伦理价值”。根据这样的划分,在民法典中应区别对待,具体来讲,对于不存在财产利益、并与人的本体密不可分的人的价值,应该把它们视为人的要素,而规定于人的制度中。对于具有财产利益,或者可以与人的本体相互分离的人的价值,则应把它们规定于人格权的制度中,从而满足保护或者人的支配的需要。这个立法模式,保持了大陆法系民法对于人的伦理价值的认识理论,以及人格权利理论中的逻辑一贯性,反映了大陆法系民法自近代到的历程。而且在我国民法典的“人格权是否独立成编”的争论中,这种模式也可以看成是一种“折衷观点”,容易被争论的各方所接受。(注:对此,可详见马俊驹教授与其博士生关于人格权问题的讨论:www. civillaw. com. cn, 2004年2月17日。)这种观点实际上是将专属于自然人享有的、与自然人不可分离的非财产性属性规定于自然人一编,而具有财产性的属性(价值)则规定为独立的人格权一编。在该编中,无疑也有“法人人格权”的内容。这种观点常常令人生疑的是:有财产价值而且能够用财产衡量的东西还是不是人格权?人格权一个很重要的作用实际上是与财产保持距离,即使是肖像权这种商业味十足的人格权,也很难说能够用金钱来衡量这种权利。

二、对人格权立法模式的分析与论证

在对人格权的立法模式进行选择时,首先应当谨慎地思考这样一个问题:人格权的立法模式的选择的意义何在?各方争议的实质是什么?是价值方面的还是技术方面的?

我个人认为:关于人格权立法模式的选择与对人格权本质的认识有极大的关系。如果将人格权看作是自然法上的权利,即与生俱来的天赋人权,则无论实证法如何规定,都是技术层面的问题;如果将人格权看成是实证法上的权利,则要讨论它是宪法上的权利还是民法上的权利。如果将其看成是宪法上的权利,则民法不负有赋权的使命,仅仅具有保护的功能,自然也就不需要对具体人格权一一宣示,仅仅在侵权行为法上保护即可;如果将人格权看成是民法上的权利,民法就负有赋权的功能与使命,就需要对各种具体人格权进行一一列举以宣示,在侵权行为法部分再详细规定侵犯各种人格权的构成要件与法律后果。由此可见,我国民法学界对于人格权立法模式的争论,是价值层面的而非技术层面的问题。

在讨论人格权立法模式时,许多人都会提出这样一个问题:到目前为止,世界上许多影响较大的民法典,如《法国民法典》、《德国民法典》、《瑞士民法典》为什么没有正面以赋权或者宣示的方式规定人格权而是在侵权行为编中规定了侵犯后的责任?但却规定了姓名权?德国判例发展出一般人格权概念,其原因为何?是否真的如有的学者所说的那样,是一种“重物轻人”的表现或者是一种严重的疏漏?如果真的是严重的疏漏,这些法典为什么不在今天去修订、填补?德国人与法国人多次修订其民法典,特别是德国最近才完成债法的修订,为什么不去修订学者认为的德国民法典上关于人格权的“重大缺陷”?对这些问题,我们不能不进行认真的分析与思考。

对此问题,学者有不同的解释。有的学者认为:《法国民法典》并不是忽略自然人的人格权,而只是否定从法定权利的角度规定人格权而已。在对近代法国立法有影响的关于自然人法的学者中,相当多的人就已经承认自然人对自身利益具有高于法律权利的支配权[5]。

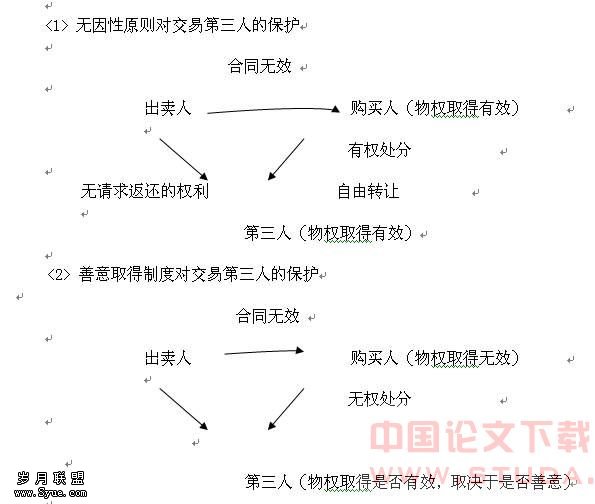

有的学者提出了颇有见地的观点:德国民法典上那些被我国许多学者认为是“人格权”规定的内容,实际上并没有被按照“权利”来对待。德国民法典第823条第1款的规定:“故意或过失不法侵害他人生命、身体、健康和自由、所有权或者其他权利者,对他人因此而产生的损害负赔偿责任。”从这一条规定可以看出,一方面,在法典用语上,德国民法所规定的“生命、身体、健康和自由”,它们的后面并没有被附加一个“权”字。另一方面,在逻辑上,与人的“生命、身体、健康和自由”处于并列地位的,是“所有权或者其他权利”。由于前者“并列于”权利,而非“从属于”权利,因此可以得出结论:德国民法典中的“生命、身体、健康和自由”,在逻辑上是不属于“权利”的范畴的。与“生命、身体、健康和自由”的非权利化规定形成鲜明对照的是,德国民法典第12条,却明确规定了人的“姓名权”。对于这个现象,人们不仅要提出这样的疑问:既然德国民法典已经给予人的“生命、身体、健康和自由”以法律保护,那么为什么还要将它们与“所有权或者其他权利”区别规定,而不是直接把前者规定为权利?同时,“生命、身体、健康和自由”之于人的意义,要比姓名重要得多,为什么德国民法典认可了人对于自己姓名的权利存在,反而要将“生命、身体、健康和自由”放置在权利的范畴之外呢?同样的现象又重现在瑞士民法典中。瑞士民法典在开篇的自然人一章,就规定了“人格的保护”。其核心的条款是第28条第1款:“人格受到不法侵害时,为了寻求保护,可以向法官起诉任何加害人”。在这里,立法仍然是将法律的保护,依托在“人格”,即那些人的伦理价值之上,而没有明确在这些价值上人的权利的存在。而且,与德国民法典如出一辙,瑞士民法典也是仅仅规定了“姓名权”,而对其他的人的价值未做出权利化的宣示。这是为什么呢?人应该是权利的主体,客体作为权利所指向的对象,它必须是人以外的事物。否则,假如它成为了人的组成部分,那么权利就将回指主体自身,导致主体与客体的混同。这就意味着权利在这里的存在是没有必要的,因为法律对于人的保护,就足以实现人对于其组成部分的享有。按照这个逻辑,近代民法既然把人的伦理价值当成人的组成部分,那么也就自然意味着否认人的权利在这里的存在。与此同时,近代民法的权利观念,也就随之显现出来。在近代民法中,权利是由主体发出,指向主体之外的事物的法律工具,它也可以看成是人与外部事物之间的连接。它的法律意义,就是使人把本来外在于自己的事物,能够在法律上看作是自己可以支配、请求的对象。星野英一教授在《私法中的人》那篇文章中转引登厄鲁斯的那句名言:属于我们的东西可以分为两种,一种是本来就属于我们的东西,另一种是我们所负担的东西。按照刚才的讨论,人只有在后一种“东西”上,才可以存在权利。近代民法在“属于我们的东西”上,刻意地强调权利与非权利的区分,是出于这样一个观念:人是民法的目的,民法首要的目的,即是人的保护。在人的保护中,那些内在于人的,因人的存在,就会当然存在的“本来就属于我们的东西”,自然就隶属于“人本体的保护”范畴。法律保护人,就是在保护那些“本来就属于我们的东西”。而那些外在于人的,并不会因为人的存在,而当然属于人的“我们所负担的东西”,则需要用权利把它们与人连接起来,通过“权利的保护”,使之成为在法律上属于人的事物。这个观念,对于以后的大陆法系民法,是有着深远影响的。在近代民法中,人的伦理价值没有被看成是外在于人的事物,一方面原因当然在于这些价值奠定了法律人格的基础,因此它只能内在于人,而不能外在于人。另一方面,人的伦理价值不具有财产性,也是近代民法拒绝把它看成是外在于人的权利客体的原因。这样看来,在近代民法传统的构架之下,“人格权”这一概念的确是没有存在的基础的。(注:对此,可详见马俊驹教授与其博士生关于人格权问题的讨论:www. civillaw. com. cn, 2004年2月17日。)

但是,近代为什么又出现了人格权概念了呢?学者了以下原因:(1)二战以来,人们对于法西斯侵犯人权的教训的总结,开始重新强调人的自由与尊严。(2)人的伦理价值的急剧扩张,已经超出了“人之为人”的基本伦理价值,故用近代民法的保护方式已经不能满足现实的需要。因此,必须与权利相连接。(3)人的伦理价值的财产化、商业化倾向,动摇了自罗马法以来的“人格与财产相对峙”的基础。另一方面,人的价值之于人而言,它的法律意义也发生了变化。在传统民法观念中,人的伦理价值的法律意义,就是“不可侵犯性”,因此只要求法律施予侵害者以相应的责任即可。当人的价值中的财产利益产生之后,它在法律上的意义,除了固有的“不可侵犯性”之外,又出现了“支配性”,即人对于可以带来财产利益的人格价值,产生了利用并且收益的要求。比较“不可侵犯性”与“支配性”,我们可以发现,无论是将人的伦理价值看成是内在于人的,还是外在于人的,“不可侵犯性”都可以实现。但是,就“支配性”而言,如果仍旧把人的伦理价值看成是内在于人的事物,那么在通过法律行为对它进行支配的场合中,人就将沦为交易的对象或者标的。因此,从这个意义上讲,现代社会中人格权的出现,更应该解读为,这是人的伦理价值中财产利益凸现的结果。(注:对此,可详见马俊驹教授与其博士生关于人格权问题的讨论:www. civillaw. com. cn, 2004年2月17日。)

学者的上述分析颇有启发性,在进程中的分析甚至可以说很有说服力。但我个人认为:影响人格权发展的原因主要有二:一是实证主义的影响,二是商业化对人格权的渗透导致了“支配性”倾向。

前面已经提到,法国民法典坚持人格权的自然本质,拒绝对人格权作出规定,而德国民法典开始出现人格权的规定,因为德国民法典是实证主义的民法典。(注:德国学者霍尔斯特•海因里希•雅克布斯指出:长期以来一直有一种看法,即《德国民法典》是秉承实证主义精神制定的,而《德国民法典》的特质,包括其优点与缺陷也源于实证主义精神。……所以,我们可以将德国民法典称为实证主义法典。参见[德]霍尔斯特•海因里希•雅克布斯:《十九世纪德国民法与立法》,王娜译,法律出版社2003年版,第3页。)因此,德国民法典就对人格权保护的根据予以规定。而根据实证法的要求,权利必须有基础,故德国法必然要给人格权寻找实证法上的基础。但是,有一点是令人奇怪的:德国民法典除了对姓名权规定为权利外,而对生命、健康、自由、身体等却未规定为权利,而仅仅是说它们受到侵犯时受法律保护。这是为什么呢?日本学者星野英一教授解释说:与18世纪的自然法论中的法律人格与人格权理论被分别加以阐述相反,康德以来,尽管法律人格和人格权通过人格尊严思想的介入而联系起来,但受康德的影响并对19世纪德国私法学具有支配性影响的萨维尼,对每个人虽然承认其不受他人意思支配的独立地支配自己意思领域的权利,但却否认了对自己自身的实定法上的支配权。对自己的支配权一方面不需要法律的承认,另一方面由许多具体制度加以保护。从那以后,19世纪德国历史法学的主流失去了对人格权的关心。[6]德国学者霍尔斯特•埃曼指出:德国民法典的立法者之所以没有规定一条人格权的一般性条款,是出于以下三个方面的原因:其一,不可能承认一项“对自身的原始权利”,否则就会得出存在一项“自杀权”的结论。萨维尼认为:自然人对于他自身的合法权力是毋庸置疑的,这种权力是一切真正权利(如所有权与债权)的基础和前提。但是,这一“自然权力”不需要实定法予以承认,它受到旨在保护名誉免受侵害、免受欺骗及暴力等损害的刑法以及大量的民法规范的保护。萨维尼早就意识到,只能通过具体的保护性条款而不能通过某项绝对的权利,来保护人格的“原始权利”。其二,债的产生以财产价值受到侵害为前提;其三,人格权的内容与范围无法予以充分的、明确的确定。[7]

由此可见,即使公然宣称自己是实证主义典范的德国民法典,也没有通过民法来对人格权作出赋权性规定。受萨维尼影响的德国民法典,之所以仅仅在姓名后面加上了一个“权”字并以权利称之,而在诸如“身体、健康、生命、自由”后面没有加上“权”字以权利称之,其原因就在于立法者害怕加上“权”字后使人能够有支配的可能性,从而破坏人之为人的根本。这样做的目的恰恰就是避免人对自身的支配的任何企图与可能性,从而使人本身及人之所以为人的本质属性远离权利的支配,杜绝人变为客体的任何可能。当德国的判例在创设“一般人格权”时,也是基于宪法的规定而与民法典第823条加以联结而成。这对我国民法典关于人格权的正面赋权性规定的作法,不能说没有启示。

除此之外,人格权的商业化导致了人格权支配性的倾向,使得人格权的创设有了内在的推动力。人格权本属于与生俱来的无财产利益的权利,因出生而取得、因死亡而消灭,人不能以行为对之加以处分,因此,其不同于债权与物权,人格权仅仅在受到侵害时才有意义。但如果一种具体人格权(如肖像、隐私等)可以通过允许他人有偿使用而获得利益时,人对其人格权加以支配的欲望就显得迫切了。但是,我想特别指出的是,人格与人格权是两个十分不同的概念:人格是一种法律地位,而人格权决不是以人格利益为内容的权利,而是人作为法律主体而具有的属性在法律上受保护的状态。人格权的商业化是权利的商业化而非人格或者人格之属性的商业化。在此,德国学者拉伦茨关于“客体二元化”的理论颇值得重视。拉伦茨认为,权利客体可以分为两种:即第一顺序的权利客体与第二顺序的权利客体。第一顺序的权利客体是指支配或者利用权的标的,第二顺序的权利客体是权利主体可以通过法律行为处分的标的,主要是指权利(或者权利义务关系)。例如,在物权中,物是第一顺序的客体,即权利主体支配的客体;而存在于物上的所有权则是主体通过法律行为处分的标的,即第二顺序的客体。在买卖合同中,出卖人具有两种义务:一是交付标的物,二是转移标的物的所有权。转移标的物是支配客体的行为,而转移所有权则是处分标的物的行为。人格权的商业化倾向实际上是在第二顺序的客体上出现的。

从上面的分析不难看出,无论从法的角度,还是从实证主义的视角,人格权都没有成为一种与物权、债权并列的权利,而且不是民法赋予的权利。(注:有学者认为:我国民法通则最伟大的贡献之一,就是单独规定人格权,使其与物权、债权、知识产权等权利具有同等的地位。参见王利明:《人格权法的与我国的民事立法》,载王利明主编:《民商法前言》第一辑,人民法院出版社2004年版,第326页。如果民法通则真的使人格权与物权、债权、知识产权等权利具有同等的地位,那么,这是否是其伟大的贡献,就有讨论的余地了。)对人格权的赋予及宣示,似乎不应当是民法的使命。因此,我认为,未来的民法典不应将人格权作为独立的一编来规定,更不能从赋权的角度,而应从保护的角度将人格权规定在侵权行为部分。当然,也可以根据我国目前的国情作出适当的调整,如在有关自然人一章中,可以用一个简单的一般性的条款规定:“人的生命、健康、身体、隐私以及其他自由与尊严受法律保护”。另外,在与商业关系比较密切且常常在实践中出现纠纷的“特别人格权”作出一些限制性规定。

在此,我想特别强调的是,有的学者之所以主张我国一定要将人格权独立成编,主要理由是基于对人的保护。但是,我的疑问恰恰就是:对一种东西的保护是否一定要赋予其权利?特别是对人赋予其人格权是否能够达到这样一个目的?不能忽略的是:权利一方面具有与他人划清界限的功能,同时也赋予主体支配的可能性。前者是防止他人侵犯的,而后者却是让主体可以通过对权利的支配以获得利益(这种利益是否就是学者所说的人格利益?)的。这样一来,器官的出售、借腹生子之类的东西是否可以说在法律上具有了依据?当然,有人说可以通过违反“善良风俗”来否定,但那毕竟是外部的干预或者否定,最有效的方式应是切断主体对自身支配的任何可能性。因此,应当对人的属性定位于保护而非支配,故对“身体、健康、生命”等规定不受侵犯及侵犯后的民事责任,而不是罗列一系列权利。《法国民法典》、《德国民法典》、《瑞士民法典》等在此问题上给我们提供了很好的范例。

顺便说一下,为什么姓名后面可以加上一个“权”字,即姓名为什么可以作出与生命、健康、身体、隐私等不同的规定?我的理解是:姓名在一定程度上属于“身外之物”,一个人刚刚出生时并无姓名,但他却有姓名权。姓名权表现为自由决定、变更与使用姓名的权利。个人既可以随父姓,也可以随母姓,姓或者名可以根据程序任意改变。因此,姓名与其他人身性要素不同,具有某种可“处分性”。在《法国民法典》与《德国民法典》制定时期,姓名还带有某种家族的象征。

三、对法人“人格权”的置疑

法人是否具有人格权?对此问题,学者之间有不同的认识。

(一)法人人格权否定说

在我国许多学者反对法人具有人格权,尹田教授认为:依照通说,法人是具有法律人格的团体。法人既然具有人格,当然就有人格权,但这是一种极其错误的理论。法人根本不可能享有与自然人人格权性质相同的所谓“人格权”。我国民法草案将人格权独立成编的必然逻辑结果,便是不得不承认法人享有人格权,不得不完全混淆法人人格权与自然人人格权的本质区别而将两者并列规定。更有甚者,该草案第2条还不得不令人扼腕叹息地明文规定“法人的人格尊严和人身自由不受侵犯”!此等规定,虽无可以倒退,但其“创新”,却是非理性的。

(二)法人人格权肯定说

法人人格权的肯定说在我国具有广泛的市场和较长的历史。民法通则颁布以后,我国许多学者以及统编教材都持有这种观点。薛军博士对法人人格权的分析较为透彻。他认为:法人可以享有某些种类的人格权,在已经得到理论和立法实践的确认。在民法典中不宜从这一角度对法人权利能力施加一般性的积极限制。承认法人可以享有人格权具有立法政策判断上的妥当性,对保护自然人的人格具有工具性的价值。[8]

清华大学的博士生蓝蓝提出了法人享有人格权的另外一种理由:在现代社会中,由于个人的人格价值产生了财产利益属性,传统民法中人格与财产之间的对立,开始发生动摇。在这个背景之下,尤其是当个人的伦理价值从人的本体之中分离出去,成为权利的客体之后,法律人格的伦理性意义减退,法律技术上的意义则凸现出来。这个意义一方面在于将主体与客体区分开来,表明是主体而不是客体;另一方面则在于将一主体与其他主体区分开来,表明是民事法律关系中独一无二的主体。这也显示出在现代社会中,所谓的“法律人格”已经不再是与人的伦理性不可分割的法律上的特别资格。因此,法人是与私法中的自然人在完全同等的资格上存在的概念。与此同时,由于人的伦理价值中财产利益的出现,在自然人那里,也出现了“人格权”与“财产权”的分野问题,比如“肖像”之上的财产价值是非常明显的,那么“肖像权”到底是人格权,还是财产权?面对这个问题,“是否具有财产属性”的传统标准,已经难以给出明确的答案,而“是否与人的本体具有关联性”,则可能是唯一正确的判断方法。这个判断方法的根本标准,即在于所涉及的权利客体,一旦脱离权利人的本体,其所包含的价值,是否还具有意义。从这一标准出发,我们同样可以找到法人人格权与财产权之间的分野。因此可以说,个人的人格权与法人的人格权在这个意义上,找到了“同质性”。因此,将其两者共同置于人格权的概念之下,是完全可能的。(注:对此,可详见马俊驹教授与其博士生关于人格权问题的讨论:www. civillaw. com. cn, 2004年2月17日。)

我倾向于第一种观点,即法人无人格权。因为,如果把人格权看成是自然法上的权利,那么,人格权当然就不可能为法人所享有。法人为人造之物,是一种无生命的东西,人无力赋予其天赋权利;如果将人格权看成是实证法上的权利,则若将其看成是宪法上的权利,法人也不享有人格权。因为宪法从来仅仅规定公民的人格尊严不受侵犯,而从不规定法人的人格尊严。而人格权恰恰就是人格尊严的体现。只有那些受民法实证主义的影响而将人格权看成是民法上的权利的观点,才会将人格权视为自然人与法人的共有物。另外,学者大都认为:人格权是人权的一部分,无论是我国的宪法,还是他国的人权宣言,或者是联合国人权公约,都没有把法人作为人权的主体。因此,也难为人格权的主体。在美国,一般意见认为:人权保护对公司并不适用,因为公司不是生命个体,因此,公司不能成为人权保护对象。[9] 视法人有人格权,实际上是把两种性质不同的东西混淆的结果,即将自然人的姓名权与法人的名称权、人格的荣誉与法人的荣誉等表面一样但实质不同的东西等同起来。试想:法人的名称是可以有偿转让的、可以作出财产性评估的,而自然人的姓名可以有偿转让吗?可以对其作出财产性评估吗?一个自然人没有姓名是可以出生的,而法人没有姓名可以成立吗?一个自然人区别于他人的是其本身(内在要素),而姓名可是说是“身外之物”。一个人一生没有姓名也不失为一个法律上的人,没有人把他当作客体来对待。而一个法人没有名称能够生存吗?法人可以把自己当作客体而出卖,自然人能够自己卖自己吗?另外,荣誉对于自然人意味着非财产性利益,而对于法人则意味着能够带来更多的利益。因此,不能仅仅从形式上看待这一问题。除此之外,诚如前面学者所言:名称、荣誉、名誉等非法人也可以享有,这样一来,岂不是在自然人与法人之外,又出现了一个“非法人”人格权,如“合伙人格权”、“其他组织的人格权”?所以,我个人认为:法人无人格权,现在学者所谓的法人“人格权”应当属于知识产权的范畴。如果认为法人有人格权,就是“给死人化了活人妆”。

注释:

[1]王利明. 人格权制度在中国民法典中的地位[J]. 法学研究,2003,(2).

[2]尹田 论人格权的本质[J]. 法学研究,2003,(4).

[3]梁慧星. 当前关于民法典编纂的三条思路[A]. 梁慧星主编. 民商法论丛(第21卷)[C]. 北京:法律出版社,2001.

[4]刘铁光等. 人格权部分问题探讨[EB/OL]. http: //www. civillaw. com. cn, 2004-03-16.

[5] [日]齐滕博. 人格权法研究[M]. 日本:一粒社,昭和54年.

[6] [日]星野英一. 私法中的人[A]. 王闯译. 梁慧星主编. 民商法论丛(第8卷)[C]. 北京:法律出版社,1997.

[7] [德]霍尔斯特•埃曼. 德国民法中的一般人格权制度[A]. 邵建东等译. 梁慧星主编. 民商法论丛(第23卷)[C]. 北京:法律出版社,2002.

[8]薛军. 法人人格权的基本理论问题探析[J]. 法律,2004,(1).

[9] [美]史蒂文•泊特利. 公司与人权[EB/OL]. 兰蕾译. http: //www. ccelaws, 2004-6-23.