人格商业化利用的正当性

来源:岁月联盟

时间:2010-07-06

——洛克[1]

社会,随着商品的繁荣和大众传媒的,知名人物(celebrities)甚或无名之辈(unknown people)许可商家将其姓名或肖像用于商品及其广告的现象日趋普遍。由此,个人可凭籍其人格要素[2]的商业利用[3]而获取经济利益。

然而,传统民法认为,人格权系非财产权,其权利之标的不包含任何经济价值[4]。而且,传统民法向来注重人格权的静态保护,即强调人格权的完整性和不可侵犯性,而对人格权的商业利用则未加涉及。因此,颇有疑问的是,人格权人是否有权对其人格要素作商业化利用?换言之,人格权人利用其人格要素而获取经济利益的正当性何在?此外,人格商业化利用所生的经济利益是否仍属于人格权内涵的一部分?人格权人可以何种方式对其人格要素作商业化利用?由此所生的经济利益可否作为遗产来继承?接二连三的鲁迅“姓名权案”、“肖像权案”、“注册商标权案”,使得一直试图回避或漠视上述问题的民法学界不得不直面这些问题,并有义务做出合理的解释。

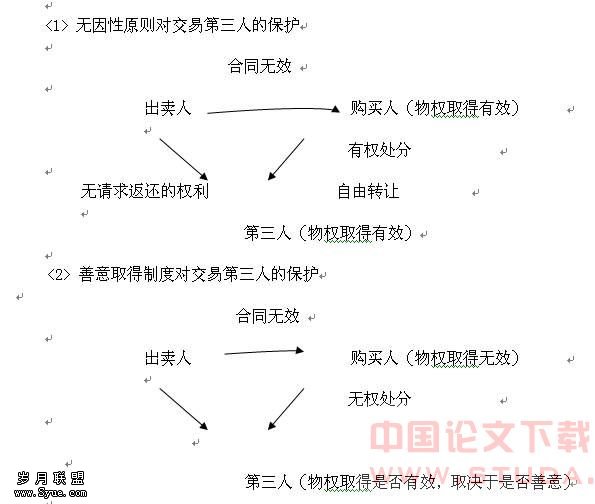

从比较法的观点来看,当前各国有关人格商业化利用的规制模式主要有三种。首先,最为保守的便是以英国、澳大利亚为代表的侵权行为模式,对人格权的侵害以仿冒(passing off)之诉和诽谤(libel)之诉为主要救济方式,而人格权人对其人格商业化利用的控制范围非常狭窄。如果商家未经许可将某人的姓名或肖像作商业化利用,只要依法不构成仿冒或名誉贬损,则无需承担民事责任[5]。其次是以德、法、意、日等大陆法系国家为代表的人格权模式,立法上注重人格利益的静态保护,承认未经许可不得对他人的人格要素作商业化利用。但是囿于民法典上人格权的非财产性的特点,在对人格商业化利用而产生的经济利益的保护范围、可转让性、可继承性等问题上,法院不得不在社会现实的压力下进行谨慎的探索和发展。[6] 最后是以美国法为代表的财产权模式,美国判例法从隐私权(right to privacy)的保护发展出一种新型权利——公开权(right of publicity)[7],前者注重对人格利益的保护,后者则注重对经济利益的保护。法院多数判例已承认公开权是一种可以完全转让并且可继承的财产性质的权利。目前至少有15个州承认了普通法上的形象公开权,至少有13 个州在立法上确立了这一权利。[8]

不难看出,尽管与英国法同属普通法系,美国法在人格商业化利用的保护方面走得最远,再一次显示了实用主义思潮在美国法上根深蒂固的影响,也显示了美国法官多从现实出发、便宜行事的风格。然而,近二十年来,美国法学界关于公开权的争论十分激烈。各种学说针锋相对,争持不下,硝烟弥漫,蔚为壮观[9]。其中,对于人格商业化利用而产生的经济利益何以要受到保护这一根本问题,学者多借助各种权利理论——比如权利论,财产权劳动理论,人格理论和经济学的解释——进行了肯定性的或否定性的论证。理论基础的不同,导致对公开权的存废、性质、行使方式、存续期限、救济方式等一系列具体问题的分歧。

自然权利论者认为,个人有权控制其姓名、肖像等的商业化利用,并享有由此产生的经济利益。这在大多数人看来是正义的,是一种不证自明的自然权利。因为“每人对他自己的人身享有一种所有权”(洛克语),这在自然法学派看来是天经地义的。麦卡锡(Thomas McCarthy)认为这样一种简单而又直观的理论基础似乎就足以为公开权提供有力的支持,而反驳这种直观的合理性的举证责任应当由这种权利的反对者来承担。在他看来,公开权是一种 “常识性权利”(commonsensical legal right)。[10]批评者则认为,仅仅诉诸于常识是不够的,因为所谓的常识不过是支持和表达强势社会团体利益的某种观点罢了,或者是根植于某些未经省察的信仰,根本不能为一种权利存在的合理性提供理性的辩护。[11]

财产权的劳动理论则为公开权的存在提供了一种道德上的辩护。这种理论认为,人们对其所创造的物的价值享有财产权。比如我从一棵无主的树上摘取果实填腹,这些果实便是属于我的,因为我投入了时间和劳动。劳动论的鼻祖洛克认为:“土地和一切低等动物为一切人所共有,但是每人对他自己的人生享有一种所有权,除他以外,任何人都没有这种权利。他的身体所从事的劳动和他的双手所进行的工作,我们可以说,是正当地属于他的”[12]。换言之,我是我自己的所有者,我身体所从事的劳动也是属于我的。劳动理论在西方人的法律观念中被视为财产权利的基石,因此很多学者从劳动理论出发来论证公开权存在的合理性。比如,尼摩(Nimmer)认为:“毫无疑问,只有当人们投入了相当的时间、努力、技巧甚至金钱以后,人们才能获取其人格公开化所产生的实际经济利益。每个人都有权获取其劳动的果实,除非有与此相反的公共政策的考虑,这是英美法的首要原则,也是最基本的自然公理。”[13]

然而,事实是,每个自然人都可能将其人格要素做商业利用而获取经济利益,而不管他是否投入了劳动、时间、努力、技巧和金钱。比如,一个新生婴儿亦可利用其可爱的模样为奶粉的促销做电视广告。此外,知名人物人格的商业利用价值往往并不在于他个人的努力和劳动,至少有一部分(甚至一大部分)是来自媒体的炒作和明星产业的包装。正如哈佛法学院教授威廉·费歇尔所言:“这一权利(公开权)的合理性也不能从劳动理论中得到解释。名誉常源于运气、变幻的公众口味和他人的吹捧,而不仅仅是源于知名人物自身的努力。无论如何,这些知名人物通过其它方式就已经获得了对其劳动的足够报酬。”[14]

黑格尔在其传世大作《法原理》中建构了一种财产权的人格理论,认为“人有权把他的意志体现在任何物中,因而使该物成为我的东西;人具有这种权利作为它的实体性的目的,因为物在其自身中不具有这种目的,而是从我的意志中获得他的规定和灵魂的。这就是人对一切物据为己有的绝对权利。”[15] 德、法等大陆法系国家著作权法,即是以黑格尔的人格理论为其哲学基础。这些国家的主流观点认为,作品是作者灵性感受的创造物,是作者思想和愿望的表现形式;一言以蔽之,作品是作者人格的延伸[16]。因此作者便享有控制其作品如何使用的著作权。其实,在财产权的人格理论看来,著作权的保护,实际上也就是对人格商业化利用产生的经济利益的保护。

这种财产权的人格理论,能否为一般人格要素商业化利用所生的经济利益提供合理的支持呢?宾葛尔思(Julius Pinckaers)认为,人格要素是据以确认个人身份的标志。从个人自治原则出发,每个人都有发展和完善其个人人格的权利,同时也有权决定其人格要素的哪些方面以何种方式展示在世人面前[17]。但是,批评者可能会认为,这种人格理论可以为人格利益的保护提供很好的理论基础,但是却无法为商业化利用而带来经济利益的合理性提供辩护。然而,不容置疑的是,擅自对他人人格做商业化利用,确实会影响他人对其形象产生不同的看法。如果个人无权控制这种商业利用,则个人的肖像可能会被用于铺天盖地的广告,而这常常违反了个人的意志,也侵入了个人自治的领域。

美国近几十年法律发展史表明,哪里最热闹,哪里便有经济学分析的身影,反之亦然。而经济学的解释也为人格的商业化利用提供了有力的辩护,再一次显示了法律经济学的威力。秉持经济学分析方法的学者认为,一方面,公开权促进了个人人格要素这种稀缺资源的有效配置和利用,它确保了这种稀缺资源向那些认为它最有价值的人手中流动。若无公开权的保护,则这种个人人格要素一旦进入公共领域,广告商可能会蜂拥而至,争相利用,直到这种人格要素失去了利用的价值,就像过度放牧的草地(over-grazed pasture),最终人格要素的商业价值将会变得一文不值,因为消费者可能会再也不愿意看到此人的形象。另一方面,公开权也为有价值人格要素的创造提供了激励,因为经济利益的诱惑可能会促使人们投入更多的时间和劳动。[18]

但是,莫豆(Madow)对上述这种分析策略进行了严厉批评。其一关于效率问题。首先,肖像用于商业广告,并不必然导致其经济价值的减损,而且还有可能使其声名远播,价值陡增;其次,名人肖像与土地不同:土地是生产的必须要素,无土地则无玉米;即使无名人的肖像可资利用,广告业仍可借助其他有效的广告技巧得到发展。其二关于激励问题:即使没有公开权的保护,其他的因素,比如比赛、表演等活动中获得丰厚的报酬,也会激励人们投入时间和努力来树立一种知名的形象。[19]此外,从学的角度而言,公开权的保护也可能会产生一些额外的社会成本,比如人格权人可能会对其人格要素形成一种垄断,从而索取更高的价格。假设一瓶洗发水的生产价格是两块钱,而商家为了获得某名演员作为其形象代言人,而不得不支付额外的一块钱作为许可使用费,如此一来洗发水最少要卖三块钱。结果是,如果人们认为这瓶洗发水只值两块钱,就不会花三块钱来买这瓶洗发水,这样的结果是没有效率的。公开权的支持者所作的辩护时,这里存在一个效率和平等的关系问题。以分蛋糕为例,效率论者主张公开权的存在可以有效配置资源从而把蛋糕做大,而平等论者则认为蛋糕的切法有失公平:消费者得到的是一小份,而公开权人得到了一大份。显然,经济学的解决办法是先把蛋糕做大,然后再用税收的办法对收入做重新的分配以矫正平等问题。[20]

人格的商业化利用和由此产生的纷争日趋普遍,迫使必须做出判断:人格的商业化利用是否具有法律上的正当性?由此产生的经济上的利益是否应受到法律的保护?以及应当受到何种程度的保护?上述这些理论从不同方面论证了人格商业化利用的正当性,也从不同方面暴露了这一商业实践可能导致的不合理之处,从而为法律上的政策判断(policy consideration)——判断新生的利益是否符合法律一贯的权利保护政策——提供了依据,并且能够确保这种政策的连续性和一致性。

法律是对过去社会关系的,法律又必须因应社会现实而,而理论的价值则在于,为法律发展的连续性提供智识理性的保障。反观民法关于权利的研究,一直存在两大“硬伤”:即理论的缺位和方法的落后。方法的落后已有警觉,而理论的缺位则至今没有引起足够的注意。由于法律的继受性,别国保护什么权利,我们也就未加思索地保护那些权利,至于何以要保护,则不甚了了。换言之,对权利的正当性、合理性缺少理性的追问和反思。如此一来,一旦社会涌现新的利益,出现新型的权利主张时,我们就显得茫然无措,只能诉诸直觉、偏好、情感来做出判断。在当前中国物权法的制定过程中,关于物权法定类型的争论好不热闹,然而很少有学者借助一种理论为某种权利类型存在的合理性辩护,我们看到的只是比较法的观察和所谓中国国情分析的结合。知识产权的研究则更是混乱。知识产权就像一个大布袋,凡在民法上说不清、道不明的那些权利都可归入知识产权,至于知识产权究竟保护什么,知识产权存在的目标和正当性何在,则始终没有清醒的认识。如今正在讨论的人格权上的经济利益问题,由于缺少必要的理论准备,同样使得学说的解释显得苍白无力。因此,理论上的正当化,则是我们所期待的。

注释:

[1] 洛克:《政府论》下篇,商务印书馆1995年版,第19页。

[2] 以价值功能为标准,人格要素可分为生存要素(如生命、身体、健康等)、尊严要素(如名誉、自由、隐私等)和标志要素(如姓名、名称、肖像、声音等)。见姚辉:《人格权的研究》,载《民法总则争议问题研究》,五南图书公司印行。一般而言,只有标志要素才可能成为商业利用的对象,并为人格权人带来经济上的利益。

[3] 商业利用的方式主要有以下三种:(1)用于商品或服务,如用于T-shirt,香烟,汽车等。(2)用于商品或服务的广告;(3)用于各种媒体及其广告。

[4] 关于财产权与非财产权分类的详细论述,于可参见郑玉波:《民法总则》,三民书局印行,第52-53页。

[5] 比如,英国广告法(The British Code of Advertisement Practice)第17条第一款规定,广告不能以任何形式及方式描绘或指向某人,除非已经获得明确的许可。但是第17条第二款紧接着对此做出例外规定,如果商品并非与某知名人物的地位不一致,也没有侵犯其合理程度的隐私,则此种利用使法律允许的。

[6] 比如,德国的“Nena”案,“大学徽章”案(参见谢铭洋:“论人格权之经济利益”, 载《智慧财产权基本问题研究》),日本的“Mark Lester”案。(参见杜颖:“论商品化权”, 载梁慧星主编:《民商法论从》第13卷,法律出版社,第8页。)

[7] 关于公开权的定义多种多样,而常被人引用的主要是以下两种:一是1987年出版、1993年修订的Thomas McCarthy 的专著《公开权与隐私权》一书所作的定义:公开权即是每一个人所固有的、对其人格标识的商业利用进行控制的权利;未经许可使用他人的人格标识并损害这一固有权利所包含的经济价值,若无出版自由和言论自由的抗辩事由,则构成了对他人公开权的侵害。二是1995年美国法学会出版的《不正当竞争法(第三次)重述》对“利用他人人格表识的经济价值:公开权”界定为:未经许可将他人的姓名、肖像以及其他人格表识作商业使用,侵害了他人人格上的经济利益,应当承担本法第48条和第49条所规定的责任。

[8] 普通法上承认公开权的州分别是:California, Connecticut, Florida, Georgia, Hawaii, Illinois, Michigan, Minnesota, Missouri, New jersey, Ohio, Pennsylvania, Texas, Utah, Wisconsin; 而在立法上明确确立公开权的州分别是:California, Florida, Kentucky, Massachusetts, Nebraska, Nevada, New York, Oklahoma, Rhode Island, Tennessee, Texas, Virginia, Wisconsin.

[9] 据学者在1994年所作的统计显示,自1977年美国最高法院在“Zacchini”案明确承认公开权以来,有超过150篇论述公开权的在各种法律评论上发表。见Houdek, Researching the Right of Publicity: a Revised and Comprehensive Bibliography of Law-related Materials, 16 Hastings Communication and Entertainment Law Journal 385 (1994)。

[10] McCarthy, The Rights of Publicity and Privacy,§2.1[A], Deerfield, IL(Revised 1993).

[11] Madow, Private Ownership of Public Image: Popular Culture and Publicity Rights, 81 California Law Review127 at 136.

[12] 洛克:《政府论》下篇,商务印书馆1995年版,第19页。

[13] Nimmer, The Right of Publicity,19 Law and Contemporary Problems 203, at 216 (1954).

[14] William Fisher, Theories of Intellectual Property, New Essays in the Legal and Political Theory of Property, S. Munzer ed., Cambridge University Press, 2000.

[15] 黑格尔:《法原理》,商务印书馆1995年版,第52页。

[16] 史文清,梅慎实:“简述普通法著作权法系与大陆法著作权法系的哲学基础极其主要区别”,载中国版权研究会编,《版权研究文选》,商务印书馆1995年,第202页。

[17] Julius Pinckaers, From Privacy Toward A New Intellectual Property Right in Persona, Kluwer International 1996, P.242.

[18] Julius Pinckaers, From Privacy Toward A New Intellectual Property Right in Persona, Kluwer International 1996, P.245-257.

[19] Madow, Private Ownership of Public Image: Popular Culture and Publicity Rights, 81 California Law Review 127, at 222 (1993).

[20] Julius Pinckaers, From Privacy Toward A New Intellectual Property Right in Persona, Kluwer International 1996, P.254.