中国侵权赔偿立法应该回归纠正正义目标

一、纠正正义的概念

最早指出私法的目标是实现纠正正义(corrective justice)的是亚里士多德[1]。纠正正义和分配正义是拥有正义的两种截然不同的形式。分配正义(distributive justice)解决的是社会利益和负担应该按什么标准分配给成员的问题。纠正正义解决的是当一个人不当损害了另一个特定的人的利益而使自己得到了名义上的收益时,应该怎样要求加害者对受害者实施的错误行为进行纠正的问题。显然,纠正正义只把加害者的名义上的不正当收益和受害者的不公正的损失联系起来。按照怀林勃的观点,纠正正义有如下几个要点:[2] 第一,纠正正义的相对性概念把加害者和受害者联系了起来。第二,纠正正义中非正义的相对性表明了违反数量平等。第三,纠正正义损害的相对性概念把原告的损失和被告的收益联系在一起。第四,纠正正义审判形式的相对性是诉讼者解决违反数量平等的途径。第五,纠正正义救济方式的相对性是为了消除双方当事人的相对收益和损失。

虽然纠正正义的相对性概念把加害者的义务和受害人的权利联系了起来,但是要实现纠正正义的目标还必须界定权利和义务的内容。怀林勃认为康德和黑格尔的法学派的权利和义务理论能解决这个问题。[3] 法律责任制度中的权利和义务规定了当事人法律关系的人格(Personality)表现形式。[4] 因为人格意味着人们权利能力的目的性,所以法律上没有要求人们为某个特定目的而从事行为的义务作规定。作为目的的人在社会交往中需要行使一系列的权利,这些权利包括人体的完整权、行使自己拥有的财产的权利和根据当事人的目的通过合同实现自己的权利。和这些存在的权利相对应,人们有根据权利的性质而具有特定内容的不影响他人权利行使的义务。所以,人格是高度抽象的把非正义的定性集中在与别人权利不相符的行为上的概念。[5]

用纠正正义来解释侵权法的学者认为侵权法是建立在伦理理论基础上的,因而从责任形式来看严格责任制是不可取的,只有过失责任制才能提供衡量人们行为是否侵犯他人权利的客观标准。从赔偿角度看,纠正正义要求被告对给原告造成的损害的实际数额进行全面赔偿。从侵权法的目的来看,纠正正义论者认为法院的作用是要求加害者对受害者在过去实施的非正义行为进行纠正,法院判决对人们将来行为的影响对双方当事人是毫不相干的。因此,把侵权法作为实现阻慑目标和赔偿目标的提法都是和纠正正义不相容的。如果侵权法的目的是阻慑人们将来的行为,那么也许对不在诉讼中的其他人员的处理有可能更好地防止类似的侵权行为的发生。可是,法院只能就诉讼中的当事方作出判决。还有,如果阻慑是侵权法的目标,那么法律也不一定只给受害者以诉讼的权利。任何能发现被告不当行为的人都应该可以提起诉讼。另外,侵权法的诉讼要求被告的行为已经造成了原告的人身伤亡。如果侵权法的中心点是阻慑目标的活,为什么要把损害作为提起诉讼的前提?最后,阻慑目标也使得侵权法中的因果关系要素变得多余。

纠正正义论者也反对把侵权法作为赔偿目标。如果赔偿是侵权法的目的,那么为什么只把赔偿人限制在跟受害原告直接相关的被告﹖有时不在诉讼中的其他机构或人员有可能比被告更富有或更能转嫁风险。显然,法院在适用侵权法时是不能实现有规则的和具有内聚性质的分配正义目标的。[6] 法院的作用只应该是解决诉讼当事人之间的法律关系问题。再有,假如侵权法是为了实现赔偿目标,为什么要有因果关系的规定呢﹖在纠正正义论者看来,仅仅是实现赔偿目标的应该是其他社会机制。

二、现有法律对侵权赔偿原则的扭曲

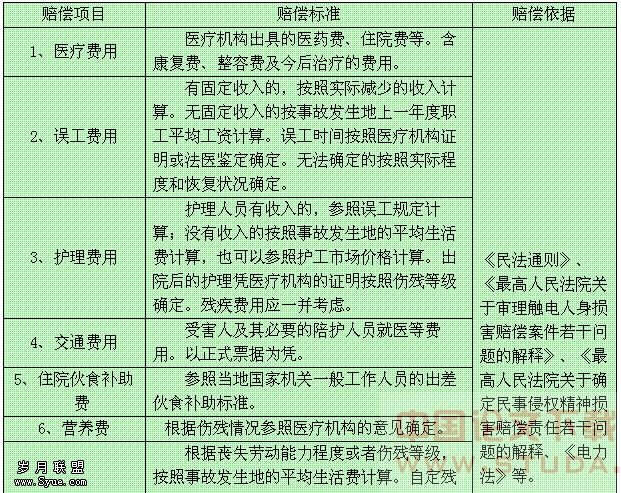

《民法通则》第119条规定:侵害公民身体造成伤害的,应当赔偿医疗费、因误工减少的收入、残废者生活补助费等费用;造成死亡的,并应当支付丧葬费、死者生前扶养人的必要的生活费等费用。尽管第119条似乎符合实际损害赔偿原则,但是由于该条使用了“生活补助费”、 “必要的生活费”而不是“收入损失”和“实际依赖费用”而使从那时起的行政法规和司法解释不断偏离实际损害赔偿的纠正正义目标。

最高人民法院《关于贯彻执行<中华人民共和国民法通则> 若干问题的意见(试行)》第146条规定:侵害他人身体致使其丧失全部或部分劳动能力的,赔偿的生活补助费一般应补足到不低于当地居民基本生活费的标准。显然,以当地居民基本生活费为侵权赔偿标准完全脱离了对受害者所得收入损失赔偿的实际损害赔偿原则。对侵权法赔偿原则扭曲的现象在国务院《关于医疗事故处理条例》(简称《条例》)和最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》(简称《赔偿解释》)中达到了空前得程度。按照《条例》第50条,对收入高于医疗事故发生地上一年度职工平均工资3倍以上的误工费损失,按照3倍赔偿。该条对残疾生活补助费的赔偿是按医疗事故发生地居民平均生活费,具体赔偿期限,按年龄和伤残等级确定。如果受害者在侵权事故发生前的收入大于当地居民平均生活费,侵权赔偿便无法在金钱能及的范围内使她(他)恢复原状。该条对被扶养人生活费的赔偿是以死者生前或者残疾者丧失劳动能力前实际扶养且没有劳动能力的人为限,按照其户籍所在地或者居所地居民最低生活保障标准计算。显而易见,对被扶养人损失的赔偿也不是以被扶养人的实际依赖损失为标准。类似地,《赔偿解释》也偏离了纠正正义目标。根据《赔偿解释》第25条,残疾赔偿金根据受害者丧失劳动能力程度,按照受诉地法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或者人均纯收入标准,自定残之日起按20年计算。《赔偿解释》第28条规定,被扶养人生活费根据扶养人损失劳动能力程度,按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出和农村居民人均年生活费支出标准计算。

另外一个使偏离纠正正义目标的做法合理化的理由是分配正义。持分配正义论的人认为在化的社会里,许多意外事故是无法避免的。这样,受害者的保障应该由社会集体来承担。特别是当解决意外事故的无过失保险机制比侵权法机制能更好地解决意外事故时,我们更应该采用这样的机制。大多数国家工伤事故处理的无过失保险机制就是很好的例子。如果有经验证据能证明无过失保险机制比侵权法机制能更好地解决赔偿问题,我们当然可以采用这样的机制。在这样的以分配正义为目标的集体性机制里是不需要考虑纠正正义目标的。但是我们必须考虑采用这种侵权替代机制的成本。在仍然使用侵权法机制解决伤害赔偿问题时,我们必须重视纠正正义的目标。

最后,我想谈谈侵权法机制中偏离纠正正义目标的害处。第一,这种偏离会误导公众对社会问题的讨论。同命不同价的争论便是曲解侵权法纠正正义目标的结果。同命不同价的一个例子是如果北京一个职工死于侵权事故获得了80万元的赔偿,而一个偏远地区来北京的农民死于类似的侵权交通事故时,只能得到20万元的赔偿,于是产生了同命不同价的现象。如果按侵权法对实际收入损失进行赔偿,这样的不同结果是完全可以接受的。侵权法赔偿的是实际收入或预期收入的损失而不是人命的价值。如果要解决这样不同的结果,方法是在侵权法之外。这种不平等的结果在中国是由严重的二元经济或人的能力不同所造成,它不是侵权法机制造成的。如果这二个死者家属要得到相同的赔偿,原因是这二人都死于北京,那么同是这个村的二个农民在一个死于北京另一个死于当地时,这二个农民家属得到的赔偿就会不同。这又合理吗?第二,侵权赔偿偏离纠正正义目标的另一可能后果是法学院毕业生对部门法原理的模糊理解。在他们眼里,仿佛什么事情都只要分析一下谁是强者、谁是弱者,法律的目标可以被简单的理解为保护弱者。

至此,我想自己已经讲清楚了所想表达的东西。也许这只是一家之见,但只能如此而已。

注释:

[1] Aristotle, Nicomachean Ethics (Martin Ostwald trans, 1962) at 120-23.

[2] Ernest Weinrib, “Corrective Justice and Formalism: The Care One Owes One’s Neighbors: Corrective Justice,” 77 Iowa Law Review 403, 411(1992).

[3] 有关康德和黑格尔的权利义务理论请参阅Immannel Kant, The Metaphysics of Morals 242(1785); Georg Hegel, Philosophy of Right §§34-40 (1821)。

[4] Ernest Weinrib, “Correlativity, Personality, and the Emerging Consensus on Corrective Justice,” 2 Theoretical Inquiries in Law 107, 122(2001).

[5] 有关侵权法的纠正正义的进一步理论阐述,请参阅,Ernest Weinrib, “Toward a Moral Theory of Negligence Law,” 2 Law and Philosophy 37 (1983); Ernest Weinrib, “Understanding Tort Law,” 23 Valparaiso University Law Review 485 (1989).

[6] Michael Trebilcock, “The Future of Tort Law: Mapping the Contours of the Debate,” 15 Canadian Business Law Journal 471, 480 (1989).