人权视野中的人格权

【关键词】人权 宪法权利 人格权

人格权是社会个体生存和发展的基础,是整个法律体系中的一种基础性权利。现代世界各国宪法均将人格权的保护放在重要位置,民法中也有特别人格权或一般人格权的规定。同时,根据各种人权国际公约和人权法学理论,人格权也是人权的重要组成部分。在现代社会,尽管人们已经充分认识到确认和保护人格权的重要性,但对其性质仍有争论,即人格权究竟是人权、宪法权利还是民事权利。本文拟通过对人权、宪法权利与民事权利三者关系的分析,探讨不同法领域中的人格权性质有无差异。

一、何谓人权

在现代社会“人权”概念既是一个非常流行的用语,也是一个理解上非常混乱的概念。有学者通过考察,指出人们往往在不同的意义上使用人权一词,用来表述不尽相同、甚至截然相反的主张。例如,有的在道德意义上使用,将人权与人性、人道、自由等概念联系起来;有的在法律意义上使用,将人权与公民权利甚至国家意志等同;有的强调人权中的个人自由和权利,以致仅在此意义上使用;有的则强调、社会、文化权利,尤其是民族自决权、发展权。1正如国外学者赫里曼(Holleman)所言:“人权的神圣名义,不论其可能意味着什么,都能被人们用来维护或反对任何一个事物”,“人权似乎就是一切,又似乎什么都不是”。2这句话既道出了人权概念之所以纷繁复杂的原因,也表明了理解人权概念的不易。确实,各个国家、民族、阶级、派别、个人,由于经济利益、政治立场、文化背景、价值取向以及发展水平等方面的差异,对人权概念的理解也会有所不同;同时人权本身作为一个学术概念也过于宽泛和复杂,对人权及其的解释,实际上包含着对政治、经济、法律、、宗教、伦理诸问题乃至整个人类历史的解释。3

但是,人权作为一个被人们接受的概念,对其内涵和外延的理解应有一个最低限度的共识。有学者通过对西方人权历史和学说的考察,认为二战以前西方的人权学说主要以自然法和功利主义两种思想为基础,战后的人权学说除了继承和改造战前的自然法学说和功利主义思想之外,还增加了从自然法思想演变而来的抽象的正义论和人本主义思想;通过西方学者对人权定义的分析,认为其最明显的共同点就是:一、他们大多以人本主义思想为基础,也即人权是人之所以为人所享有的权利;二、他们大多主张人权是一种道德或伦理权利,只有当它由实在法加以规定时,才同时具有法定权利的性质。4在对人权概念的认识上,对人权哲学有深入研究的英国法学家米尔恩(A·J·M·Milne)认为,《联合国世界人权宣言》中对人权的认识主要是以西方的背景为基础,其所提出的人权的理想标准主要是由体现自由主义民主社会的价值和制度的权利构成的,但基于社会和文化的多样性,其他国家并不一定采取西方社会的模式,其所确定的人权标准也不一定适合这些国家,它们应该根据自己的国情确定自己的人权制度;但毕竟所有的国家都是人类社会,每一个国家的成员都应享有仅仅因为是人而享有的权利,这就是米尔恩所说的“最低限度标准的概念”,“它是这样一种观念:有某些权利,尊重它们,是普遍的最低限度的道德标准的要求”,而这样的最低限度的道德标准是以社会和文化的多样性为前提的,它的普遍适用需要它所要求的予以尊重的权利获得普遍承认,但同时它所要求的普遍权利也必须根据特定场合来解释。5 由此可见,米尔恩所主张的人权是一种最低限度的道德权利,同时它也是要求各个国家根据自己的国情变通吸收的权利。从这种意义上讲,虽然这种人权并不对各个国家的法律制度有直接的效力,但它是促使各国采纳人权制度的指导思想和价值基础。美国学者杰克·唐纳德(Jack Donald)通过对权利行使的分析,认为人权是个人仅仅因为它是人而拥有的权利,但它是一种“最终诉求”,即只有在法律方法或者其他方法看来不能发挥作用或者已经失效的地方,才能求助于人权的保护;同时,人权是一种道德上的权利,其要求在本质上是超法律的,它的主要目的是向现存的制度、实际活动或者规范,尤其是法律制度挑战,或者改变它们。6因此,他所讲的人权也不是一种法律权利,而是一种与法律权利并列的并对法律权利起补充作用的道德权利。

我国学者在对人权概念的分析上,虽然具体的认识不尽一致,但在对人权包括应有权利这一点的认识却是相同的。这里的应有权利中“应有”的含义就是指,根据某种渊源或基础人们应该享有的权利。如有学者认为,人权有三种基本形态,即应有权利、法定权利和实有权利,其中人权在它的本来意义上是一种应有权利,法定权利是应有权利的法律化,是一种更有保障的人权,实有权利是人们实际能够享有的权利;从本质上讲,人权是受一定伦理道德所支持和认可的人应当享有的各种权益。7也有学者认为,人权有四种存在的形态:(1)应有权利;(2)法定权利;(3)习惯权利;(4)现实权利。8还有学者认为,人权是每个人都享有或应该享有的权利,它是在道德权利、普遍权利和反抗权利这三种意义上使用的。9还有学者通过对西方和我国学者对人权的认识的分析,认为人权即人的权利,是人(或其结合)应当享有和实际享有的,并被社会承认的权利的总和。10一般来说,西方的学者多从自然法的角度来论证人权的应有的含义,而以马克思主义作指导的我国学者多从社会发展的角度来论证,但无论如何,都认为人权与实定法所确认的,特别是宪法所确认的具体权利是不同的,人权虽然有一部分表现为法定权利,而且人权发展的最终目的就是不断地将其转化为法定权利,但人权始终是高于法定权利的,它既可以用来为法定权利的存在提供合理性依据,也可以用来批判法定权利,促使法定权利的制定符合人权的要求。

二、人权:宪法和民法的共同价值基础

在现代社会,人权与宪法的关系日益密切,因为宪法从法律效力秩序上来讲是具有最高法律效力的规范,为体现对人权的重视,多数国家都在宪法中对基本人权有所规定,有的国家甚至将宪法权利直接视为“基本人权”,如日本。从现代世界各国宪法所规定的人权内容来看,宪法规定基本人权原则主要有以下几种形式:11一是既明确规定基本人权原则,又以公民具体权利的形式规定基本人权的内容,这是多数国家宪法采取的形式,如日本宪法和孟加拉国宪法。二是不明文规定基本人权原则,只是规定公民的基本权利,如美国宪法虽然没有明确规定基本人权的原则,却在修正案中具体规定了公民的权利。此外,还有比利时、丹麦和荷兰等国的宪法也是如此。三是原则上确认基本人权,但对公民基本权利的内容却较少规定,如法国现行宪法虽然在序言中确认人权原则,但只对公民的选举权利作了规定。各国宪法对人权的规定并没有改变人权的性质,人权在本质上仍是一种道德权利,不是法定权利。人权作为道德权利与法定权利之间存在着辩证关系:“作为道德权利,人权只有表现为社会的(国内社会和国际社会)权利,才会取得实效;作为法定权利,社会权利只有以人权为根据,才能保持其道德上的正当性并增强其适应效力。”就人权与宪法规定的公民权来讲,“公民权是人权在法律上的表现,人权是公民权的道德根据,宪法则是公民权的法律根据。”12人权入宪虽然没有改变其本质,但却为宪法中公民基本权利体系的发展提供了新的契机。由于宪法是特定历史阶段的社会政治、经济条件的产物,随着社会经济文化的发展,宪法对公民基本权利体系的规定应该呈现开放性,不断地吸纳新的人权为法定权利,而人权保障条款的入宪则为公民基本权利体系的开放性提供了宪法根据和制度保障。13因此人权作为一个内涵和外延都在发展的概念,其入宪有利于立法者或者宪法的适用者根据社会发展确认新的宪法权利。

无论现代法律制度如何发展,人权在本质上都是一种道德权利,它不仅是作为公法的宪法的价值基础,也是整个法律秩序的价值基础,对包括公法和私法在内的整个法律体系都会产生影响。有学者指出,根据考察基本权利的历史时期和考察重点的不同,对基本权利性质的问题得到的答案也不一样:我们可以证明,基本权利仅以国家为规范对象;或者相反,我们也可以确认,在更早以前时代关于自由的讨论中,法(包含私法)的牵连是广泛的,如康德认为私法适用一个人的自由与其他人的自由一致的原则;《普鲁士一般邦法》则保障人民(译者此处所指的“人民”应与“公民”同义——笔者注)的当然自由,得以在不损及他人权利的情况下追求并营造自身的幸福;卡尔·罗特塞克(Carl v· Rottceck)也指出,国家作为法的机制应承认并维护所有人民的自由,且应将自由认为是在所有活动领域中人民仅以其作为人的地位就已经拥有的权利;如果国家并没有侵犯人民的权利,它还须保护人民不受到来自于人民相互间、在其交往关系上可能发生的侵害;国家还应该通过完善的法律以及法律的认真执行,来消除对于人民一直存在的其他自由侵害,特别是在家庭中私人权力以及社会权力的滥用。14因此,在早期的法律制度中,自由呈现出多面向的特征,它既反对国家权力对其加以限制,也反对私人之间的相互侵害。

但是随着时间的经过,个人之间的私法关系却越来越少的被一般自由权以及基本权的讨论所触及。这与实证主义以及按照当时的社会情境能保障自由与平等的私法法典的制定有关。根据当时的自然法思想,对于个人自由与平等权的保护而言,主要关注的是对国家权力的限制,并通过立法加以表达,这种思想反映在欧洲各国的基本权利宣言中,就形成了近代宪法为“限权法”的理念;以这些宣言为导向的古典基本权利概念,被认为是维护个人的消极自由地位、反制公权力、认为个人拥有某种不受国家干预领域的权利,并以限制国家侵害个人权利领域的权限为主。15因此,从历史沿革来看,人权或者上述引文中的基本权利本来是整个法律体系所要保护的对象,不仅应该受到公法的保护,在私法中也应该有所体现。但由于当时处于资产阶级革命时期,基于强调个人主义、反对封建专制的需要,就把人权或者基本权利仅仅视为是针对国家的权利,将之载入宪法,并基于公私法的划分,将其称为公民享有的公权利。但就其本质而言,人权并不是宪法中所规定的法定权利而是一种道德权利,它是公法和私法共同的价值基础,如德国基本法和德国民法典都以伦理人格为精神基础,并以之指导基本法与民法的发展。

三、人格权:宪法权利抑或民事权利

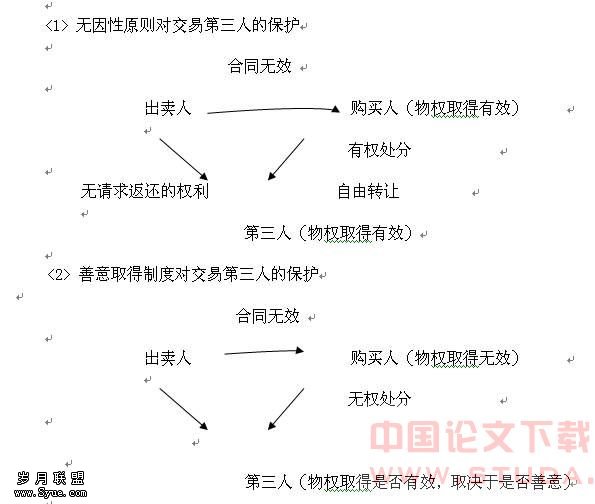

人权作为人之所以为人所享有的权利,其内容广泛,而人格权则是人权最为重要的内容。现代世界各国基于对人格权的重视,都在宪法和民法中规定了人格权制度。从其内容来看,宪法中的人格权和民法中的人格权大部分在名称、内容方面都是相同的,如两者都对生命、健康、身体、隐私等人格权作出规定。在民法上的人格权制度不完善的国家,司法者通过引用宪法中的人格权条款来发展民法中的人格权制度,最为典型的就是德国联邦最高法院依据德国基本法第 1 条和第 2 条关于人格尊严和人格自由的规定创制出民法上的一般人格权制度。因此,民法上规定和保护的人格权与宪法关系密切,但能否得出人格权就是宪法权利的结论呢?这需要我们具体分析。

1、对人格权性质的争议及其具体分析

有学者通过考察认为,早期各国民法典之所以未对人格权作出正面的赋权性规定,而仅仅作出概括的或者具体的保护性规定,是因为在这些民法典的编纂者看来,自然人人格的普遍确认是整个近代法律制度的基础和起点,而人格权或者为一种自然权利,或者为一种法定权利,根本就不是源于民法的授予,人格权的地位高于民事权利,民法的任务仅仅在于用产生损害赔偿之债的方式对之予以私法领域的法律保护;同时,该学者还通过考察德国联邦法院借助基本法的规定创制一般人格权的事实,认为人格权从来就不是一种由民法典创制的权利,而是一种具有宪法性质的权利;该学者还认为,德国民法中在侵权行为法中已经规定了具体的人格权类型,如生命、身体、健康、自由、信用、妇女贞操等,如果德国民法典的编纂者不是将人格权真正视为民事权利,那么,具有“抽象化偏好”的德国人没有理由不去建构内容如此丰富的人格权体系。之所以如此,就是因为人格权是一种应该由基本法直接规定的权利,民法可以“分解”这种权利加以保护,但民法不是“创设”这种权利的上帝。16也有学者认为,根据德国法院创制“一般人格权”的思维,人格权的观念发生了根本性的革命,由以前的“民法典权利”一跃而成为“由宪法保障的基本权利”,人格权的类型及其内容不再是狭窄地以民法典为基础,而是可以直接援引宪法规范为支持。17

笔者认为仅凭上述考察,就认为人格权不是民事权利而是宪法权利是不充分的。早期法国民法典之所以没有对人格权加以规定,是因为此时以维护人格尊严思想为基础的人格权概念尚未产生,它直到康德的伦理主义哲学将人类尊严与法律人格概念结合之后才有可能出现,如此要求法国民法典的编纂者规定人格权,未免不切实际。因此,当时法国的立宪议会议员从未想过要就人格权提出什么宣言。18

其实德国民法典中之所以没有规定一般人格权,主要原因并不是因为人格权是所谓的宪法权利,而主要是基于以下三个方面的原因:第一,不可能承认一项“对自身的原始权利”,否则就会得出存在一项“自杀权”的结论;第二,债的产生以财产价值受到侵害为前提,而对人格权的侵犯如果产生金钱损害赔偿之债,在当时人们看来是不可接受的,认为这将会导致人格价值的商品化,贬低了人格尊严;第三,人格权的内容和范围无法予以充分明确地确定。19正因为如此,德国民法典的立法者才未采取当时已经有学者提出的一般人格权概念。而且,对于一般人格权的保护及规定问题,第 42 届德国法学会议于 1957 年提出讨论,汇为专册,并建议制定特别法以保护人格权,联邦德国司法部接受法学会议的决议,于1958 年起草“修正民法上保护人格及名誉规定草案”,但该草案在于1959 年提交国会后,也未能为国会所接受。20即使是到现在,虽然第一个理由和第二个理由随着社会的发展已经不再是反对制定一般人格权条款的主要理由,但第三个理由即人格权的内容和范围难以界定的问题一直到今天依然存在,这个法学理论上的特别是法律技术上和实践上的难题仍然阻碍着一条保护人格的一般性法律规定的产生。21也正因为这些难题,偏好抽象的德国人难以抽象出人格权,因为德国民法典的编纂者关注的不仅是概念的抽象性,还有概念的确定性和可把握性,而一般人格权的概念难以符合这些要求。

对于人格权在民法制度中的发展,有些学者仅仅看到了德国依据基本法创制一般人格权的情形,而忽视了考察其他国家的民法典中的人格权制度发展的实际。如瑞士民法典和我国地区的民法典均明确规定了一般人格权,在这些国家和地区的人格权制度的发展中,并不需要依据宪法来创制民法上的一般人格权。虽说德国法创制一般人格权的依据是基本法,但一般人格权并不是直接依据基本法的条文创造的,而仅是依据基本法第 1 条和第 2 条所体现的客观价值创造的,这种客观价值是整个法律秩序而不仅仅是作为宪法的基本法的价值基础,联邦法院最终认定的一般人格权也不是宪法上的权利而是一种民事权利。因此,对人格权性质的认定,我们不能仅凭德国民法制度中一般人格权的确立和发展模式,就认定人格权是宪法权利,这样理解是不妥当的。

2、宪法中的人格权与民法中的人格权

人格权作为社会个体享有的一项基本人权,不仅私人之间会互相损害它,而且掌握着比私人大得多的强制力量的国家对它造成损害可能会更大,因此,对于人格权的保护不仅是调整平等主体之间的民法的任务,也是限制国家权力的宪法的任务,相应的也就会产生民法上的人格权和宪法上的人格权,因其人格权所调整的社会关系不同,两者应属于性质不同的权利。当我们将人格权看作是人(和法人)针对其他私人所享有的权利时,它是一项民事权利;当我们将其看作公民个人对抗国家公权力的权利时,它是一项宪法权利。宪法上的人格权虽然与民法上的人格权名称相同,但我们不能将两者混同,前者作为公民享有的基本权利旨在保护公民免受国家强制力的损害,后者作为自然人(和法人)所享有的人格权旨在调整民事主体之间发生损害的情形。在德国,对于民法上的一般人格权,“联邦宪法法院仅仅是认为,并不存在宪法层面上的反对民事司法判例的理由。”但是由于两者有着同样的名称,这就隐藏着一种危险,“即在适用时忽略它们之间存在的差异”;而且两者之间的区别在某种程度上正变得模糊,这是因为“一般人格基本权利被赋予了直接的辐射效力”,而且即使“我们拒绝承认具有这种直接的辐射效力,我们仍然可以通过下列方式影响民法上的一般人格权,即根据宪法上的一般人格权,确立积极的给付请求权:要么使用合宪性解释的方法,要么选择清晰无比的法治国家途径即修改法律”;当然,在许多情况下,“人们往往通过混淆侵权法上的一般人格权概念与宪法上的一般人格基本权利概念的方法,来达到后者的直接辐射效力”,但这种混淆概念的做法却存在着下述危险:即法官法过分强烈的干预立法者的职责。22因此,宪法上的一般人格权与民法上的一般人格权性质不同,保持两者的区别对于整个法律体系秩序的维护具有重要的意义,即坚持立法权与司法权的合理分立,有利于防止法官拥有过度的自由裁量权,以维护私人领域的自治性。

对于人格权而言,虽然可以将其区分为宪法上一般人格权与民法上一般人格权,但两者又因为人权而发生必然的联系,即宪法基本权利通过其所体现的人权价值影响民法人格权制度的。这点在德国宪法法院在“路特案”的判决中表现得比较明显。在该案的审理中,宪法法院认为,在基本权利中可以发现“客观价值秩序”,这种价值秩序遍及全部的法律体系,特别强烈的影响那些以有约束力的规则代替当事人意志的法律领域;这些客观价值对公共利益是根本性的,应该被保护防止不管来自何方——公的或私的侵害;在这里,宪法法院不再宣称基本权利的规定对私人关系具有直接效力,而是主张宪法秩序“影响而不是管制私法规范”。23这里所谓的“客观价值秩序”实际上就是道德意义上的人权,宪法规范不能直接适用于私人之间的法律关系,只能通过其所体现的人权价值影响私法的解释和适用。有学者认为,私人之间在彼此的交往时之所以必须相互尊重对方的生命、名誉与财产,并非是因为所有人都应受宪法基本权利拘束的结果,而是源自于人类共同生活的传统常规,这个传统常规是最基本的,连基本权利都要以它为基础来建构;同时,“无论是根据基本权利的客观法面向或其他方法,都举不出坚强理由说明为何基本权利也可以在私法领域类推适用。只有支配整个法秩序,同时也表现在基本权利上的有关人类图像(Menschenbild)的价值判断,才能影响民法的立法者以及适用概括条款的民事法院的法官。”24这里的“传统常规”、“人类图像的价值判断”实际上也是道德意义上的人权,它既影响宪法基本权利的发展也影响民法的制定。

综上所述,人格权作为人权的重要组成部分,在实证的法律体系中可以分为宪法上的人格权和民法上的人格权,两者是不同性质的权利。虽然在社会,人权中的法定人权主要在宪法中规定,但在本质上作为一种道德权利的人权,体现的是整个法律体系所追求的价值目标,它对宪法上的人格权和民法上的人格权都具有指导意义。现代法律实践只能根据宪法基本权利条款所体现的人权价值来影响民法人格权制度的发展,宪法在这里只是提供了民法人格权制度存在和发展的合法性、合理性依据,民法上人格权的确认和保护仍应由民法来完成。

(本文发表于《与法律》2006年第5期)

【注释】

1、3、9、12 参见夏勇:《人权概念起源》,政法大学出版社 2001 年版,原版序言部分,第 176 页、第 221、222 页。

2 Holleman:《the Natural Right Movement》 Prager Publishers, 1987.p4.转引自沈宗灵:《比较宪法》,北京大学出版社 2002 年版。

4 参见沈宗灵:《比较宪法》,北京大学出版社 2002 年版,第 60、67 页。

5 A·J·M·米尔恩:《人的权利与人的多样性——人权》,夏勇、张志铭译,中国大百科全书出版社 1995 年版,导论部分。

6 杰克·唐纳德:《普遍人权的理论与实践》,中国社会出版社 2001 年版,第 7—12 页。

7 参见李步云主编:《宪法比较研究》,法律出版社 1998 年版,第 435—438 页。

8 张文显:《论人权的主体与主体的人权》,《中国法学》1991 年第 5 期。

10 罗玉中、万其刚、刘松山:《人权与法制》,北京大学出版社 2001 年版,第 11 页。

11 殷啸虎主编:《宪法学》,上海人民出版社 2003 年版,第 77、78 页。

13 焦洪昌:《“国家尊重和保障人权”的宪法分析》,《中国法学》2004 年第 3 期。

14、15 [德]克里斯提安·史塔克:《基本权利与私法》,林三钦译,载翁岳生教授祝寿编辑委员会编辑:《当代公法新论》(上册),元照出版公司2002 年版,第400、401 页、第401 页。

16 尹田:《论人格权的本质》,《法学研究》2003 年第 4 期。

17 龙卫球:《论自然人格权及其当代发展进路》,《清华法学》(第 2 辑),清华大学出版社 2003 年版,第 137 页。

18 [法]萨瓦第埃:《当代私法的社会与条件的变化》,第 336 页。转引自星野英一:《私法中的人》,王闯译,载梁慧星主编:《民商法论丛》(第八卷),法律出版社1997 年版,第176 页。

19、21、22 [德]穆格丹:《德国民法典立法资料汇编》(第 2 卷),第 1072 页、第 1077 页、第 1119 页;(第 3 卷),第 61 页。转引自[德]霍尔斯特·埃曼:《德国民法中的一般人格权制度》,邵建东等译,载梁慧星主编:《民商法论丛》(第23 卷),法律出版社2002 年版,第413 页、第413 页、第469-471 页。

20 施启扬:《从个别人格权到一般人格权》,载郑玉波主编:《民法总则论文选辑》(上),五南图书出版公司 1984 年版,第 381 页。

23 Markesinis B S:Always on the same path : essays on foreign law and comparative methodology,vol.2. Hart, 2001.p135.

24 Christian Starck:《基本权利的解释与影响作用》,许宗力:《法与国家权力》,元照出版公司 1999 年版,第 501 页。