试论学术嬗变中的教育创新

来源:岁月联盟

时间:2010-08-12

[关键词]学术;嬗变;教育创新

一、“学”、“术”渊源考析

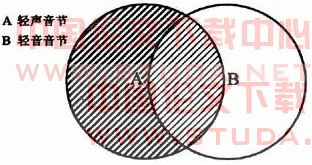

“学”本作“學”,像双手构木为屋形。后作声符,加“子”为义符。《说文解字》释“学”曰“觉悟也”,在“发蒙”或“学习”的意义上释“学”,因此被渐次引申为“学说”、“学问”。“学”是通“效”的,其含义为:第一是仿效学习;第二是学校;第三是学问、学术和学派。可见,“学”与“技”是分不开的,仿效是对人的实际经验的模仿,从中可以看出“学”的内涵在起始阶段偏重于“术”上面。

《说文解字》释“术”曰“邑中道也”,讲的是“路径”或“手段”,多被引申为技能、技艺、技术。“术”有五方面的含义:第一是古代城邑中的道路,如左思《蜀都赋》:“亦有甲第,当衢向术”;第二是手段、策略,《韩非子·定法》:“术者,因任而授官,循名而责实,操杀生之柄,课群臣之能者”;第三是方法,如孟子所说的“教亦多术”;第四是学术、学问;第五是技能、技巧。从中也可看出从具体到抽象、再从抽象到具体的演化过程。

“学术”(academic)一词的含义除了“较为专门、有系统的学问”外,还包括两个特点:(1)与学院有关;(2)非实用性。Academic一词源于academy(柏拉图创建的高等教育学校),在这种学校里,人们探索哲理、从事学术,并无其他实用目的。

“学”与“术”本是一家,“学”扎根于“术”的基础。《说文解字》:“士者事也。”在甲骨文中“事”作“气”,表示手拿东西插入土中,显然指耕作,可见最初的“士”是农民。到了周初,开始选一些精壮的农民做甲士,但他们不是职业化的,平时还是农民,打仗时才作为军队中的基层骨干。春秋时代,随着封建制的崩坏,“士”阶层渐渐脱离农耕,专事打仗,成为纯粹的武士。春秋中期以后,随着诸侯国被灭,多数贵族没落并变为平民。这时的知识阶层渗入社会底层,史称“天子失官,学在四夷”。于是“士”的意义又有转变,除了原有武士的含义外,还包括文士。

《说文解字》释“孰”(六艺中“艺”的古体字),左边是土,右边是手的动作,表示的也是种地。儒者对“六艺”(礼、乐、射、御、书、数)的研究,在某种意义上就像农夫种地一样,只不过对象不同。《辞海》对“艺”的解释,第一是种植,第二是才能,第三是准则。从这三种释义里可以看到,“艺”最初是指具体的动作,其次是从动作引申出来的技能,最后就成为准则、标准、学术了。它也是遵循了由具体到抽象的发展路径。

二、“学”、“术”的分离与嬗变

梁启超在《学与术》中指出:“学也者,观察事物而发明其真理者也;术也者,取所发明之真理而致诸用者也。”并认为“学者术之体,术者学之用”。严复在为《原富》译本所作的按语中亦说:“盖学与术异,学者考之理,立必然之例。术者据已知之理,求可成之功。学主知,术主行。”关于“学”、“术”的分离,李约瑟认为,由于商人受压、不得志,所以导致近代科技在中国受到抑制。此外,还有一个贯穿所有时代、所有文明的老问题,就是“劳心”和“劳力”的对立——在希腊是theoria和praxis,在中国是“学”和“术”。他认为,在所有的社会中,两者都很难统一,但一个真正的科学工作者应该手脑并用。

商人为何被歧视?因为他们从事具体职业;但同样是具体职业,中国文吏的社会地位为什么很高?春秋战国时期,儒学只是一种社会伦理学说,包含“学”与“术”两部分,到汉代则有了“经学”与“儒术”之分。自汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”,儒学成为专制社会的统治思想,其发展以“经邦治国”为依归。由此儒学与统治术结合,作为一种“治国之术”被统治者看中并加以推崇和利用,儒学遂走上重“术”轻“学”的道路。

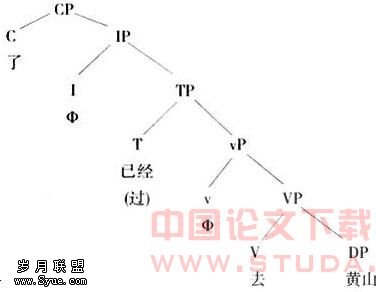

陈东原认为,汉代儒生地位不如文吏的原因在于其学问与治事的两分,即体用在儒生身上发生了分裂。顾颉刚则认为,学问固然可以应用,但应用只是学问的一个结果,而不是着手做学问的目的;做学问不要考虑实用,这是治学的关键。当年章太炎攻击今文学家通经致用的传统,推崇古文经学讲求学问,顾颉刚始终信守其“薄致用而重求是”的观念,遗憾的是章太炎自己不能抗拒正统观念的压迫,屡屡动摇了这个基本信念:他为推翻清政府而从事革命教育和政治斗争的行为实际上是践行了传统的通经致用的价值观。蔡元培曾提出“学与术分校,文与理通科”,认为“学”与“术”既有联系,又有区别。他说:“学为学理,术为应用,学必借术以应用,术必以学为基本,两者并进始可。但学与术虽关系密切,而习之者旨趣不同,所以治学者可谓之‘大学’,治术者可谓之‘高等专门学校’。”为了实现“学”与“术”的统一,蔡元培提出应当沟通各科界限,并且改“学年制”为“选科制”,使学生能“专精之余,旁及种种有关系之学理”。

西方大学的理念亦经历了“尊学”与“崇术”的嬗变,有学者将之归纳为“尊学”与“崇术”的统一—分离—再统一三个历史阶段。现代大学起源于欧洲中世纪,其时“学”与“术”连为一体,大学集中体现了“学”的成果,寄托了人们对真理和知识的向往。由于当时科学文化水平较低,学术研究的分界刚起步,大学所培养的牧师、律师、医师等都有崇高的社会地位,成为当时社会最高知识和文化的代表者,具有浓厚的贵族气息和学术色彩。同时,大学还未摆脱“术”的特征,从词源上考证,“大学”由“行会”一词演变而来,并非现代意义上高等教育机构的指称,传授的知识也颇具实用性。

文艺复兴导致科学与技术加速分化,学与术的界限渐趋明显。人文主义者为摆脱中世纪思想的桎梏,借复兴古代希腊文化张扬人的个性,对学与术的分化倾向采取了厚学薄术、扬学抑术的态度。这一变化经新人文主义教育思潮代表洪堡的推动而达到顶峰。洪堡认为,大学的任务只是追求真理、研究学术;大学所从事的科学事业只涉及纯粹的知识,无关实用;强调大学是从事纯学术研究的科学机构,不宜把大学与国家现实利益相联系。这一思想促进了研究型大学学术的繁荣,推动了知识的进步,但也压制了应用型大学的发展。这一理念曾对中国近代高等教育(如北京大学等)影响很大。

至19世纪,“学”与“术”在新的历史条件下又出现统一趋势。这一过程发端于美国。19世纪中叶后,随着社会需求的变化,美国的大学开始朝着两个方向发展:一是创办美国式的学院和大学,培养实用性的职业人才,朝着“崇术”的方向发展;另一个就是按照德国大学的模式改造传统 的学院,建立以科学研究和研究生教育为主的研究性大学,培养精英型学术人才,朝着“尊学”的方向发展。表面的分离实质上反映了大学合理分工基础上的统整和创新,标志着学与术在经历了数百年的分离后走向了更高层次的分工及融合。

三、道、器对峙的心理误区

文化具有认知和器用的普遍特征。与认知特征相联系的是学问、科学,与器用特征相联系的是和工业技术。英国家罗素认为,这两个特征可以适度分离。他认为社会应该有分工:“考古学家或者钻研未发表的手稿的人,大概没有时间也没有精力来搞卷帙浩繁的历史著作。打算写历史巨著的人,也不应该指望亲自去做艰苦的准备工作。在科学上,这种事情是人们所公认的。开普勒的定律建立在第谷·布拉赫观察的基础上,克拉克·马克斯韦尔的理论依靠了法拉第的实验,爱因斯坦的学说所根据的观察资料并不是他自己提供的。一般来说,事实的积累是一回事,事实的整理是另一回事。当事实是大量的和复杂的时候,对一个人来说,两者都做到几乎是不可能的。”比如物家杨振宁和李政道提出了宇称不守恒的理论猜想,但未能进行实验;吴健雄通过实验证明了这一猜想是正确的,诺贝尔奖却授予了杨振宁和李政道。因为科学家可以去猜想,但不一定亲自去做实证,具备条件的人做实验来证明其理论,同样是该科学家的成功。

道与器在中国历史时序上有先后、大小、上下之别。《易》云:“行而上者谓之道,形而下者谓之器,化而载之谓之变,推而行之谓之通,举而错之天下之民谓之事业。”道包含了这样三层含义:一为生生之源;二为天地万物之纲纪;三为人生之价值。道首先是生命的本源,是天地之母。其次,道表示法则、。《韩非·解老》:“道者,万物之所然也,万理之所稽也。”再次,道指一定的人生观、世界观、政治主张或思想体系。《论语·公冶长》:“道不行,乘桴游于海。”最后,道指伦理纲常。董仲舒云:“道之大原出于天,天不变,道亦不变。”“道”是无形的,含有规律和准则的意义;“器”是有形的,指具体的事物或名物制度。道、器之关系,实质是抽象道理与具体事物的关系。

老子最早提出“朴散则为器”,认为道在器先。《易·系辞上》所谓的“形而上者谓之道,形而下者谓之器”,即认为道在有形的器物之前。宋代开始对道、器关系展开争论。程颐、朱熹等认为“道”超越“器”,把“道”和“理”作为维护伦理纲常的根据。明清之际,王夫之等认为,“道”不能离开“器”而存在,提出“无其器则无其道”(《周易外传》)的命题。清末郑观应《盛世危言·道器》则认为,“道”(伦理纲常)是中国的好,“器”(科学技术)是西洋的好;“道”是本,“器”是末。实质上是试图在不触动专制统治秩序(“道”)的前提下,学习西洋(“器”)以进行改良。洋务派所主张的“中学为体,西学为用”也正是体现了这种思想。

按照顾炎武的说法,孔子学习的内容都是很具体的:他先学其术,然后得其志;学其志,然后得为仁。顾炎武从“习”的角度分析了孔子为什么能够达到形而上:“虽孑L子之天纵,未尝不求之象数也。”意思是像孔子这样有天赋的圣人,他学习时也要从“下学”开始,然后才能达到“上达”的境界。这样一种求学路径,从先秦的荀子开始,到汉代的董仲舒,再到宋代的朱熹、二程等都有充分体现,他们都强调“下学”的一面;孟子的内圣之学则强调“上达”,到明代发展出心学派,提倡“良知”之学(“万物皆备于吾心”)。两者求学路径不同,但“下学”的传统还是非常深厚的,尤其是道德的培养,且非常注重践履。当然这类学问偏于修身,与社会及自然实用方面的联系很少,这一点和西方的差别比较大。西方非常强调做,比如美国化学教育家亨利·阿姆斯特让有一句广为流传的名言:“I hear,I forget,I see,I remember,I do,I understand,”(“听,也许会忘记;看,可能会记得;只有做,才能够真正地理解。”)要做,就要动手。中国的传统教育有一个致命的弱点,就是坐而论道,说的多,做的少,这与重道轻器的思想有很大关系。

与人生命相连的方式有两种:一是劳作(工作);二是享受(闲暇)。的文人一直有反耕作的传统,实际上也就是反实用、反商业、反。汉代的文吏还讲一点通经致用,后来的中国文人和儒生则或追求文化,或潜心道德修养,很少与功利联系。殷海光提出:科学和技术是走上化的康庄大道,所以全力科学是推动中国文化发展的引擎。真正能够使中国科学良好发展的社会文化环境,是把追求真理当作基本价值文化。只有“唯真理是尚”成了一个社会文化中大多数分子坚持的态度,科学的发展才会得到真正广大的支持。李约瑟认为,有史以来,在大多数时期,中国一直是世界三四个伟大的文明中心之一,而且在相当长的时期中,中国都是和技术最为发达的中心,那么,后来的科学技术革命不发生在中国而发生在西方,原因何在?这就是著名的李约瑟难题。贝尔纳为此提供了一个思考的角度:也许是古代中国在农业生活与受过经典的统治阶级之间,在必需品和奢侈品的充沛供应与生产这些物品所需要的劳动力之间保持着十分令人满意的平衡,才没有必要把技术改进发展到某一限度之外。平衡的生活、平衡的社会加上平衡的心态,当精神贵族的生活悠闲而舒适,他就没有动力去追求科学发展、技术革新了。

贝尔纳认为,科学作为一种职业具有三个彼此互不排斥的目的:使科学家得到乐趣并且满足他天生的好奇心,发现外面世界并对它有全面了解,把这种了解用来解决人类福利的问题,这就是科学的心理目的、理性目的和社会目的。其实,理性目的也属于心理目的。贝尔纳强调,科学家心理上的快慰在科研过程中具有重要作用,要讨论科学的总效率,就应将这种心理上的快慰考虑进去。

科学具有字谜游戏或侦探小说所具有的使千百万人人迷的一切特点,它是一种最有趣和最惬意的消遣,因此才以不同的方式吸引着不同类型的人,有些人甚至把它当作一种最好的逃避现实的方法。奥尔德斯·赫胥黎认为,有些人之所以靠讲课和科学性的嗜好来忘掉自己,是由于它比酗酒和女色更能消愁,科学上所谓的“追求真理”只不过是一种娱乐,一种无异于其他嗜好的嗜好,一种真正的、生活的、相当优雅而精致的代替物,追求“真理”只不过是知识分子所喜爱的这种消遣的一个雅名而已。贝尔纳对此观点颇为欣赏,他指出,科学现在主要是被用来使少数人发财致富而把许多人毁掉。他说:“归根结底,为科学辩护的理由是——它是十分有趣的消遣。”

这种科学与游戏、兴趣、快慰的关系论和功能观长期以来没有得到人们的重视,科学家也不敢理直气壮地以此为自己耽于科学辩护,相反,长期以来,人们是用科学是对上帝的赞颂或科学可以造福人类的说法来为其辩护的。中世纪神学教育观笼罩下的科学知识地位卑微,未从上帝的天堂里驱逐,是由于这个神学的侍从是证明上帝存在意义的工具。显然,科学在中世纪教育中没有地位原是不足为奇的,可是在文艺复兴中复活的人文主义也几乎不理睬它。“在大学里可以学到一些数学,航海学校甚至还教授数学,医科学校也教授一点植物学和化学,如此而已。”在17和18世纪,科 学有了很大发展,但并不是由于它在教育中占有重要地位才有了发展,而恰恰是在毫无地位的情况下发展起来的。在19世纪中叶以前,所有伟大的科学家就其科学知识而言都是自学的,尽管有了波义耳和牛顿的先例,科学并没有在较老的大学中生根。18世纪末叶,提供若干充分的科学训练的教育机构只有普里斯特利和道尔顿任教的英国几所非国教研究所与拿破仑当过学生的法国炮兵学校。革命使科学的重要性得到了提高,在19世纪,它开始进入大学,后来又进入了中学。

在相当长的时期内,西方科学发展的动力源自科学家的兴趣,科学成为最好的娱乐工具。反观中国,这一工具恰恰为文艺所取代。中国科技发展的心理误区始于墨子,他认为科学技术离不开国计民生,只具有实用、功利的价值。反观西方科学,最初的发展不是基于实用的价值,而是作为提供给智者和精神贵族休闲消遣的工具。人类为什么需要科学?贝尔纳把个体的心理动因放在第一位,墨子把社会的功利目的放在第一位。西方偏重的是科学对心理(包括理性)的作用,起点就与中国的墨家学派不一样。“儒学”作为统治术被统治者加以推崇,逐渐沦为“儒术”,于是儒学的价值也仅表现为政治的实用性。中国的“术业”高度发达,而“学业”未引起人们足够的重视,导致自然科学一直没有重大进展。即使中国古代的“四大发明”也是一种“术业”的发展和成就,没有形成系统的科学。在传统科技教育中,只有“术”在师徒之间传授,且很少进入官学的课程内,只是到了唐宋以后,才有医学、天文学和算学等少量实学知识进入某些专科学校,但没有与科举制度联系起来,所以一直未受重视,地位低下。

四、学术创新的载体和氛围

人类文化知识及科学技术的创新需要载体与氛围,西方社会的有效载体是各类学术团体、期刊以及各种沙龙和咖啡馆。

西方早在1645年就已创办学会,当时一些好事的青年人在伦敦某酒店里组成了一个“午餐俱乐部”,商定每日聚会一次,旨在讨论和实验,其成员罗伯特·波义耳在他的通讯里把这一酒会俱乐部叫做“无形学院”。俱乐部的参与者有教师、语言学家等,但都不是职业的科学家,他们在一起讨论的问题涉及物、解剖学、航海学、机械学和自然实验等广泛的学科领域,其动机纯粹是天生的好奇心。到了1800年,英国有期刊出版物264种,其中大多是由书商和出版商发行的。尽管整个18世纪以及19世纪的早期,很多所谓的期刊评论其实都含广告意图,但英国、法国等通过期刊这种重要的平台促进了学术的交流。

另外一种交流场合就是沙龙,法国的洛可可文学沙龙是一个典型。沙龙一般都围绕着一个有才智的妇女旋转,它继承了意大利宫廷的传统,比如对贵妇人机敏、才智、个性、美貌及出身高贵的崇拜,她因此成为社交界活动的中心。18世纪的西方沙龙除了是一种机会,还是人们精神上的一种享受,它有双重目的:既为探讨学问,又有闲情雅致,甚至还是传播流言蜚语以及男女打情骂俏的地方。它在文化和学术上也产生了创造性的影响,促进了新观念的诞生。实质上沙龙也是一所促进成员进发新思想的非正式学院。

随着资本主义的发展,沙龙朝着平民倾向演变。于是,促进西方学术创新的文化平台慢慢从贵族的沙龙演化到平民的咖啡馆。咖啡馆提供自由聚会的场所,虽与沙龙产生于同一时代,但标准迥然有别:它推崇的是才智,没有等级、身份的限制或道德的裁量,没有沙龙的繁文缛节,也不受女性的礼仪维护,更不受其控制;它不管信仰、财产、地位,向众人开放,任何人都以平等身份自由参与。所以咖啡馆里就聚集了大量社会地位平等的人,组成不成体统的大杂烩。西方的咖啡馆是学术讨论的平台,它铲平了等级,有利于共同交流。咖啡馆的实质是让更多的个人观点在自然的交流中交叠、凝结成共识,并赋予其形式和稳定性。咖啡馆还有利于个人在与他人的接触过程中学会评价欣赏别人的观点,学会在相互交往和讨论中形成合理的标准,从外部的他律转化为内在的自律,这正是咖啡馆文化的关键。咖啡馆的社交在培养人们尊重和宽容各种思想的心态中,也培养了合群与协作的精神。在以谈话为主的咖啡馆氛围中,那些善于言辞的人,尤其是知识分子,自然会成为主角。

因此,中国的学校教育要提倡茶馆精神。把平民的茶馆精神发扬起来,在茶馆式的“无形学院”里注入对话精神,有利于从根基上培育学术创新的土壤。创新型社会并不是知识分子或政府官员登高一呼就会到来,急切地推动或强制的做法总会变味,其效果有时还会适得其反。只要培育有利于创新的学术土壤,就会有种子冒芽,才会有百花齐放。

未来教育的发展又会怎样?成思危认为,大约在一万年以前农耕社会的时候,人们只有10%的时间用来休闲;当工匠和手工业者出现的时候,就有了17%的时间用来休闲;到了蒸汽机时代,由于生产力水平的显著提高,人类的休闲时间增加到了23%;20世纪90年代,化的机器提高了工作的效率,因而人们可以把生活中41%的时间用于追求娱乐和休闲。根据国外的预测,到2015年前后,随着知识和新技术的发展,人类将有50%的时间用于休闲,这将带来整个市民需求结构的大变化,因为达到50%,就是由量变到质变了,整个社会价值的需求就将由更多的对物质的追求转化到对精神享受的渴望,整个社会的产业结构和消费市场将产生大变化。

富裕的衡量指标不仅是GDP,幸福的指针更不仅仅是经济收入,还可以用生活中休闲时间的多少作为衡量个人和社会富裕的标准:个人自由支配的时间越多就越富有;社会中越多的人有越多的自由支配时间,这个社会就越富有。西方最初的学校(school)意味着休闲,中国最早的学校是养老的福地(“庠”者,“养”也)。充实生命、超越创新是学校教育的永恒追求,教师是理想型的学者,也是一群特殊的知识分子。教师职业的理智(intellect)有别于一般艺术和科学所需要的智力(intelligence),其前提是一种摆脱眼前经验的能力,一种走出当前实际事务的欲望,一种献身于超越专业或本职工作的整个价值的精神,因为教师面对的是青少年的未来。智力偏于实用,理智超越功利。马克斯·韦伯曾区分了靠政治谋生和为政治而生的两类人,同样,作为知识分子的教师是为理念而生的人,不是靠理念吃饭的人。这类知识分子群体人格的象征正是“无形学院”的精髓。

未来的教育将不会局限于现在学校开设的学术科目的分科学习,而是会照顾到学生需要的社会技巧、个人体能、情绪、审美等各方面均衡发展。斯腾伯格等认为,专家型教育尤应注重缄默知识的培养,而缄默知识是人们成功所需要的知识,它未被明显地教授,往往难以甚至不能用语言表达。这种知识涉及到广泛的社会及自然背景,它对理解专家型教师在现实世界中的发展和作用至关重要。创新精神和创造能力要求人首先必须有活力,教师自身必须有科研的动力、创新的激情,才能革除压抑、束缚学生创造力的旧观念、旧做法,克服传统教育“塑造灵魂”、“培养人才”这种急切的情绪,搭建学术创新的平台和营造主动探索的氛围,让自身的创造点燃学生创造的火把。

我们可以把人的工作和生活分为四种境界:第一种境界是以玩代干;第二种境界是边玩边干;第三种境界是干中带玩,第四种境界是只干不玩。也许,最好、最高的境界就是“以玩代干”:“干”就是“玩”,“玩”就是“干”;工作就是娱乐,娱乐就是工作。于是,劳动、工作及创新就成为人生命的内在需要,这样的修炼已达“内化”之境,学问也就做到家了。