国际传播中的“亚洲主义”战略构想与发展机遇

关键词: 亚洲主义 亚洲共同体 国际传播 战略构想 中印大同 传播理论

[摘要]:随着亚洲在世界中取得的突出成就,国际传播中的“亚洲主义”也逐步突显出来,即在国际传播、文化交流和相关传播学学术研究背后所体现出的具有亚洲特色的理念、价值取向得到世界各国的尊重乃至推崇。基于亚洲向世界的文化传播实践中,具有亚洲地域特色的媒介传播取得的一系列成就,国际传播中的“亚洲主义”不仅需要适当主张并加以强调,而且还需要考察其现实的发展机遇,构建其长远的战略框架,并选择适当的途径进行实施,以达成一定意义上的精神层面上的“亚洲共同体”的构建。本文对此进行了全面剖析并提出了一些现实性的可操作构想,并以“中印大同”(Chindia)的发展为案例进行了理论探讨。

Abstract: Accompanied by the Asian economic achievement, the issue of Asianism in international communication area comes to be discussed in the world. Asianism defined as Asian characteristic philosophical ideas and fundamental values in the international communication, cultural exchange and academic research, is respected and appreciated by many scholars. Since more Asian cases of media communication achieve success globally, Asianism in international communication area should be emphasized properly. Asia countries should explore the developing opportunities from the realities, and construct the long-term strategic frames and pursue their ideas on the right paths, hence realize the “Asia-community” at least in the spiritual aspect. This paper also offers some realistic ideas and theoretical discussions by adopting “Chindia” as a case study.

Key words: Asianism; Asia-community; International Communication; Strategic Ideas; Chindia; Communication Theory

一、问题提出:国际传播中的“亚洲主义”战略发展机遇何在?

学界一般都认为一些北美、欧洲的发达国家, 在国际传播活动中长期居于主导地位。即使在全球化的今天,国际传播中的信息不对称、地位不均衡、权益不平等的状况依然存在。当然,这种情况也在悄然发生变化,特别是随着、印度这两个亚洲大国的和平崛起趋势日益明显,亚洲国家在国际传播中的地位在逐步提升。在这里,本文提出并认真研讨的问题是:同时具有亚洲地域文化特色和全球影响力的大众媒介传播是否存在?国际传播中的“亚洲主义”何以可能?其战略发展机遇何在?

二、概念辨析:国际传播中的“亚洲主义”的内涵与外延

本文所论的“亚洲主义”,追根溯源,它不仅仅是一个思想意义上的概念,还是一个具有现实意义的理论概念。先从历史的角度看,无论是早期日本的一批学者和精英提出的有关“亚洲主义”理念[1],还是19世纪末至20世纪初, 中国的章太炎、梁启超、孙中山、李大钊等人从不同角度阐述亚洲主义的思想[2],以及印度的泰戈尔、甘地、韩国和东南亚等地的一批思想精英的讨论,亚洲主义曾经成为亚洲政治界和知识界的共同话题。

早期“亚洲主义”实际上是“源于亚洲国家的政治和学术精英对由西方列强入侵而引发的民族危亡和亚洲前途命运的思考,这种思潮在日本逐渐异化为侵略和独占亚洲的借口和工具”[3]。根据王毅(2006)的论述,在二战结束后,万隆会议使亚洲主义得以复苏,但冷战大环境、亚洲国家间的分歧等因素很快使刚刚复苏的亚洲主义陷入停顿,直到上世纪80年代,才在亚洲区域合作进程中逐步培育起亚洲意识而成为21世纪亚洲主义的先声;他自己提出的“新亚洲主义”是合作、开放、和谐的亚洲主义。在以上对亚洲主义的回顾分析中可以看出,在外交和国际政治领域中,不论其历史背景和政治目的如何,“亚洲主义”这一概念实质上强调的是构建某种“亚洲共同体”的内涵。

从理论角度看,“主义”在辞典释义上指的是“某种特定的思想、宗旨、学说体系或理论”,或者是“对客观世界、社会生活以及学术问题等所持有的系统的理论和主张”。那么,在本文讨论的国际传播中的“亚洲主义”,在一定意义上是指国际传播活动、文化交流和相关学术研究背后所体现出的具有亚洲特色的哲学理念、价值取向、意识形态和根本主张。从其现实意义看,在国际传播领域中彰显“亚洲主义”的旗帜背后,体现出的恰恰是亚洲国家的民族自信心和身份认同感的觉醒,体现出亚洲国家走向世界的自豪感。

本文讨论的国际传播中的“亚洲主义”概念,实质上强调的是精神层面上的“亚洲共同体”,或者说是传播理念和价值层面上的“亚洲精神”、“亚洲特色”或“亚洲一体”的气度与姿态。这实际是与政治外交概念上的“亚洲主义”相一致的,前者关注的是政治外交关系,后者关注的是文化传播交流关系,两者之间互为基础、互相依存、互相制约。“亚洲共同体”的物质框架的构建,还是需要精神灵魂的栖居;只有在国际传播中实现了“亚洲主义”,才可能是真正完整的“亚洲主义”;同时,在传播领域,亚洲国家之间的合作交流,还很有可能先于政治外交行动,达成某种一致性。此外,精神层面上的“亚洲主义”还具有某种独特的价值,值得进一步研究和发掘。

三、背景分析:“亚洲主义”的文化基因与亚洲文化走向世界的态势

事实上,近年来随着亚洲经济在整个世界发展中的取得突出成就,亚洲各国所拥有的深远的传统文化和基本的价值理念焕发出新的生机活力。从上世纪的世界对亚洲四小龙经济奇迹的关注,到近年来中国、印度的和平崛起引发的全球性关注,亚洲经济发展的斐然成绩背后是闪现着古老文明青春再现时的新形象。亚洲具有传承数千年的历史文化背景,亚洲文化本身的内涵其实是非常复杂多样化的,然而其基本的精神内核却是有相对的稳定和共通的东西。一些学者对此进行了深入的研究和探讨,例如,对于“和谐”的强调(陈国明,2001;Miike,2003;Gordon,2007),其中Miike说:“和谐是万事万物生存之关键,这是亚洲中心范式的价值前提”。

再举一例来探讨亚洲主义的文化基因。在20世纪80年代, 时任新加坡总理的李光耀号召新加坡人要保持发扬儒家思想奉行的传统道德,并把“忠、孝、仁、爱、礼、义、廉、耻”作为政府必须坚持贯彻执行的治国纲领。李光耀的“东方理念”被历届新加坡领导人所认同和继承。1991年,新加坡政府还发表了《共同价值观白皮书》,提出“国家至上,社会为先;家庭为根,社会为本;关怀扶持,同舟共济;求同存异, 协商共识;种族和谐,宗教宽容”的五大核心价值(Core Values)。如果对照马来西亚的“国家原则”(Rukunegara),即“信奉上苍、忠于君国、维护宪法、尊崇法治、培养德行”和印度尼西亚的“五项原则”(Pancasila)所指的五个相关而无法分开的治国原则,即“1. 唯一的上帝;2. 公平与文明的人性;3. 统一的印度尼西亚;4. 智慧的协议民主;5. 印度尼西亚全民的社会公正”,就能够看出这三个东南亚邻国在文化精神上的共通和相异之处[4]。三者共通之处是对于国家尊严的维护和敬畏,不同之处则是在一些基本价值的侧重点上的差异,具有伊斯兰教影响的印度尼西亚与另两国的区别要大一些,而马来西亚与新加坡的治国理念的近似度要高很多,但三者之间在治国方针上都有其适合本国特点的和谐与秩序的理念在维系着。

总的看,在亚洲经济不断发展的背景下,一方面儒学或“新儒家思想”作为东方文明的重要组成部分,受到很多亚洲国家的重视和弘扬,另一方面在传统文化得到继承和弘扬的基础上,一些化的西方思想纷纷被亚洲的国家和地区加以吸收,使得亚洲在整体上体现出一些共通的文化特质。在笔者看来,主要有“和谐”(harmony)、“勤奋”(hard-working)、“家庭”(family)、“教养”(cultivation)等文化价值被亚洲各国普遍尊崇,即强调人与人、人与之间的和谐相处,在工作上强调自我奋斗和表现勤奋,在生活中注重家庭伦理的价值,在个人修为上注意自律同时特别注重对下一代的培育和教养。当然,任何概括和都是难以周详的,但有一点是肯定的,就是在亚洲社会一定存在着某种文化基因是亚洲人共有的,能在精神层面上的发生共鸣的东西。

在此讨论基础上,再来观察和分析目前亚洲各国在文化传播发展过程中,究竟做到了何种程度,其发展现状和态势究竟如何。在提出这一问题的时候,人们已经观察到从整体实力上亚洲各国的文化输出数量和规模还无法与其正在崛起的经济力量相匹配,在不少单项上倒是开创出一些成功案例,即某一亚洲国家和地区在国际传播中打出了自己的文化品牌,例如,印度的电影、韩国的影视剧、日本的动漫都有着非常成功的国际传播运作的经验。

以韩国为例,单看韩国电视剧《大长今》在中国各地播出后的空前火爆的状况,就可见一斑。据统计[5],在中国12个中心城市的平均收视率达到2.44%,收视份额突破10%,电视剧播出后,在一些地方还掀起了韩国料理热,学做韩国菜成为一种时尚,甚至有旅行团带游客到韩国去体验宫女生活。《大长今》热不仅是韩国文化输出的一个缩影,更体现出韩国文化产业快速发展后在国际传播领域中的整体文化软实力。韩国在1997年受到亚洲危机的严重冲击后,调整产业政策,向文化产业倾斜,1998年金大中总统上台后,在就职演说中正式提出“文化立国”方针,1999年韩国国会通过《文化产业促进法》。在国家政策的扶植下,韩国影视业得到了飞速的发展,大量的资金投入,保证了韩剧的高质量制作水准,韩剧迅速打开了海外市场,韩剧成为韩国电视业最大的输出品,出口市场以中国、日本、新加坡等亚洲国家为主,一些经典剧目还出口到俄罗斯、埃及和阿拉伯半岛。

根据学者分析,韩国电视剧的发展在一定程度上还得益于看电视在韩国本土具有某种“国家娱乐”的性质[6]。据此,在笔者看来,在一定意义上,韩剧的输出可以被视作为自身文化消费的顺势溢出,并不是专门为了文化输出而发展起来的,故而,其可持续性和民族特性得以很好地维系与保持。可以说,异国异域的观众能在韩剧里看到韩国文化,大致了解甚至深入读懂韩国。如果仔细分析韩剧取得成功的因素,实际上其成功之处主要是在于亚洲市场上的成功,恰恰在于其文化元素在一定程度上与亚洲各国共通的文化基因产生了某种程度上的契合或共鸣。韩剧中展现的家庭伦理、爱情等内容,打动了无数亚洲观众。至于韩剧对西方市场的输出,其势头还不够明显,还基本处于边缘或亚文化的地位。当然,日本动漫和印度电影的国际化程度要高一些,但是,在国际传播过程中还存在各自相应的问题,例如,究竟有多少真正蕴含着亚洲文化特色的内容元素被传播或认同,还是在一定程度上主动迎合了某种国际上的需求,这就像中国电影在西方国家被读解的内容,究竟有多少是真正的中国一样,这些问题还有待深究。

当然,更为重要的是,亚洲文化对外传播的发展格局相比欧洲、北美,在规模和国际影响上都要逊色得多,还有一些特别有潜力的值得传播的亚洲内容,至今未能整装待发,也未被精心发掘,有的甚至还“藏在深闺人未识”。

四、案例研究:国际传播语境中的“Chindia”与对中印文明交流的历史考察

从上述粗略的描述性分析中,很快可以发现国际传播中的“亚洲主义”至少有两个最基本的操作性问题亟待破解。一是任何一个亚洲国家在全球化过程中,如何进行国际传播并在此过程中真正发挥本国文化特色从而体现出亚洲整体的文化特色?二是亚洲国家之家如何合作交流,在传播互动中形成具有共同特色的可分享资源和利益的传播共同体?前者涉及的是一个国家的对外传播,前面已经有所略论;后者则涉及到国家之间的合作与交流,则更为复杂多变,所以,为了分析便捷,就以亚洲最大的两个国家中印之间的合作交流作为案例来考察,以此来观照“国际传播中的亚洲主义何以可能?”的问题。

近一段时期以来,中国和印度两国国名常常被国际媒体同时提到,也常常同时出现在西方政治家的演讲辞中,例如,2003年保罗•马丁当选为加拿大自由党党魁后所做的演讲中就说:“今后,美国不会再成为唯一的经济超级大国,中国和印度已经加速了世界的竞争,动摇了世界经济的基础”[7]。2005年4月18日,兰密施先生[8]在《华尔街日报》发表《酸变甜》的文章,创造并使用了一个新的词“Chindia”,从而引起西方媒体的高度关注。当年8月22日,美国《商业周刊》发表了三篇文章集中讨论新出现的“Chindia”现象。兰密施先生本人还在同年出版了一本书,书名是《理解CHINDIA——关于中国与印度的思考》(Making Sense of Chindia: Reflections on China and India)。2005年,网站“城市词典”(UnbanDictionary.com)将“Chindia”作为新词条录入,并解释道:“这是中国和印度两个名词的缩写。这两个国家经常出现在同一个句子中被同时提及,因为它们是同时出现的经济实体”。在国际传播语境中出现的“Chindia”一词在一定程度上表明“中印”成为世界性话题,举世瞩目。

到今天,如果在搜索引擎中输入该词,会轻易查询到大量的英文。兰密施以及《商业周刊》等西方媒体探讨“Chindia”现象的初衷,主要是基于中印的经济崛起,兼及政治与外交等议题。对于“Chindia”这个词,谭中教授认为翻译成“中印大同”最为恰当[9],在笔者看来,这一个翻译更多地把精神理想层面的文化、传播、交流、共享、和谐等诸多内涵一并都概括进来,实在是这位自谦为“理想主义者”[10]的学术大师的妙手神来之笔。郁龙余更是用了一连串含“大”的形容词扩展了“Chindia”包容的意蕴,认为它就是“中国和印度大团结、大联合、大合作、大交流、大互惠、大发展、大相爱、大坦诚、大智慧、大慈悲、大福祉、大光明……它不仅给中印人民而且给全世界人民带来关怀、幸福、自由和光荣”[11]。

在笔者看来,中印两国不光需要在经济上加强往来,形成共赢发展的局面,还需要在国际传播领域加强协作,形成稳定坚固的文化交流关系,成为支撑起国际传播中的“亚洲主义”理念的脊梁,成为亚洲各国文化交融的典范。借着这一概念涉及到的文化大同意象,在这里就对中印文明交流过程中进行一次粗略的历史考察,以探求其所折射的中印文化合璧现象或“中印大同”对“亚洲主义”何以可能的启示意义。

中国和印度两个国家交往的历史,可谓源远流长,根据《印度与中国——两大文明的交往和激荡》一书所录的中印交往史料记载,至少可以追溯到汉代。在这至少两千年的有历史记载的中印文化交流和传播活动中,有许多不少闪光点值得研究和分析。例如,佛教从印度传入中国,并在中国生根发展,人们所熟悉的玄奘取经的故事就折射出中印两国在佛教领域的深入交流的历史事实。学者薛克翘(2007)指出中印两国规模巨大的交往是在佛教东流之后,“佛教作为媒介,拉近了两大民族的距离,沟通了彼此的心灵,促进了两大民族的认知”,在某种程度上看,印度输入中国的不仅是一门宗教,还包括哲学、文学、、科技、民俗等方方面面的影响。

另一方面,佛教的“中国化”后,对于佛教文化本身的传承发展以及对外传播也做出了重要贡献。一般认为“北传佛教”在亚洲比“南传佛教”要“地盘广大,香火旺盛”[12],实际上得益于中国民族善于整理典籍的传统,系统整理消化了佛教教义和思想,并随着华人传播到世界各地,特别是亚洲其他国家。在中印关系学者谭中、耿引曾(2006)看来,“中印文明对话可以被当作一个国际交往的典型”,这个典型具有三大特点:毫无私心、超越国界、朝前发展;佛教作为两大文明交往的桥梁是一种宽宏大量、毫不自私的文化运动。在他们看来,“中印两大文明一方面有着它们本身的活力,另一方面又有两千年来的喜马拉雅紧邻的背靠背的关系”[13]。

这种“背靠背”的地理关系在笔者看来,就是中印文明对话的一个物质前提,同时,对于其文化传播形式产生了深刻影响。这就如同两大巨量的文化磁场,任何外来的政治军事经济力量都无法撼动其稳定性的战略依托关系。在此认识基础上,再来考察近代的中印关系发展历程中的一些事件和环节,分析思考中印的政治人物对两国关系的不少论述,就会有一个清晰洞彻的思路。例如,孙中山在1917年写的《中国存亡问题》中提出了一个观点,认为“正是由于列强争夺印度殖民地而使中国维持一种半独立自主的状况”[14],即中印两国“背靠背”态势应成为抵抗压迫、争取民族解放的互为倚靠的关系。当然,在中印关系史上还曾出现过的一些局部性冲突等问题,但目前,中印文化交流的发展状况已然进入一个全新的时期。

2008年1月15日印度总理曼莫汉•辛格在中国社会院发表演讲,他在演讲中说:“当中印人口加起来有25亿的大国摆脱束缚,发挥创造力的时候,它的影响注定是世界性的。世界知道这一点,也在密切地关注着”。同时他还强调在两国合作发展的时候:“我们将会而且应该要采取亚洲的方式,那就是避免对抗,建立信任,协商一致。”这实际上是在强调两国关系发展对全人类的重大责任,在一定程度上阐释了“Chindia”这一词汇的政治内涵。最后,笔者引用中国驻印度大使孙玉玺在2005年9月30日在一次演讲中的话进行概括,“Chindia”的意思不是“中国对印度”(China vs. India),而是“中国加印度”(China plus India)[15]。

五、战略构想:国际传播中的“亚洲主义”的战略框架和具体举措

在对“Chindia”这一案例的研究过程中,可以发现国际传播中“Chindia”的实现根本上还是要建立在外交上互信关系和贸易上密切往来的基础之上。中印在文化合作上已经有了一些成果,例如,在2005年深圳大学成立了印度研究中心,2006年设立谭云山纪念馆,接受了谭云山的全部;但是,其规模和成果还不够显著。即便是有着非常明确清晰的内在含义和两国领导者的大力支持,“Chindia”这一理念的实现,还需要有一整套的战略构想来完成,并在实践中寻找到合理的路径积极推进;更不用说更为宏大的“亚洲主义”的实现,同样需要周详的战略构想予以支撑。

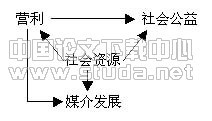

在笔者看来,国际传播中的“亚洲主义”,应该有一个多方参与共建的战略框架,需要有许多个类似“Chindia”这样的双边主义的战略节点来配合支撑,得以形成扎实稳健的网状结构。像中印这样的重要关系,在“亚洲主义”战略框架应该是起到基础性作用的支撑节点,同时,还要构建中日、中韩、日韩、印巴、新马、印尼和马来、中越等重要的关系节点;从而形成几条线索清晰的主干脉络,分别以文化或语言文字为纽带,例如,以儒家文化影响的国家和地区联系成一脉,以佛教、印度教文化影响的联系成一脉,以伊斯兰文化影响的形成一脉,相互之间又能交叉叠合。同时在一些相对较集中的小区域内形成密切的互动群,例如,东南亚岛屿国家互动群;如此,才能建构起一整张文化传播的大网,形成国际传播中的“亚洲主义”的战略框架。这一战略框架建构的路径不是一下子铺展而成的,而是一点一滴、一针一线缝合编织起来的,最终形成一个有机运作的达成“亚洲主义”理念的国际传播语境中的“亚洲共同体”。

在具体推进过程中,笔者提出可以在亚洲各国之间实施以下一些战略举措,以实现国际传播中的“亚洲主义”的理念:

(1)加强文化传播类产业之间的合作与交流;

(2)加强媒体之间的业务合作与交流;

(3)加强新闻传播界人员的往来与交流;

(4)加强传播学学术研究与学科建设之间的合作与交流;

(5)联合打造亚洲区域性的学术;

(6)互相建立合作型的学术研究机构;

(7)合作开办亚洲区域性的电视台;

(8)合作举办世界性的文化盛会、盛会;

(9)共同积极参与乃至构建传播领域中全球性合作和发展机遇;

(10)共同举办具有亚洲特色亚洲风情的亚洲博览会、电影节、电视节……

具体而言,目前一些国家在有些方面已经有所动作,并取得了一些成果,比如,较容易操作的有亚洲各国对一些共同有兴趣的具有传播和商业价值的题材,进行合作拍片,制作电影电视剧,共同开发亚洲和国际市场。韩国和日本在2002年合作拍摄了电视剧《朋友》,2004年CCTV与韩国的KBS合作拍了《北京,我的爱》(刘世卿,郑铣京,2005)。关于区域性的传播学论坛,目前成功举办过系列活动的有中国传媒大学发起主办的“亚洲传媒论坛”。

六、发展机遇:国际传播的“亚洲主义”的现实问题和光明前景

值得注意的是在推进亚洲各国的文化交流合作的种种战略举措和实践中,一些现实问题和困扰摆在那里,似乎一时还难以逾越,有的虽然开始得以克服,但还有不少困难存在。例如:如何消除上遗留问题,化解敌意和矛盾,建立互信;如何消除语言交流障碍的问题;在跨文化传播和交际中出现的理解偏差、误解、隔阂,如何减少并最终克服的问题;还有相当一些数量的亚洲国家的传播基础建设非常贫弱,亟需提高和完善,如蒙古[16]、柬埔寨[17]、孟加拉等国家。即便是前面提到的“中印大同”的战略构想,在现实层面还面临着信息传播、语言转译的困扰,兰密施在自己的著作中竟然也抱怨道:“直到今天,印度人还不是通过中国人自己人的声音,而是的信息来源去了解中国。与此类似,中国人也不是通过印度人的声音,而是通过筛选过的翻译资料来了解印度。”[18]

尽管如此,国际传播中的“亚洲主义”所面临的前景却是一片光明。现在正是发展亚洲的最好时机,应该说“亚洲主义”的实现,正面临着难得的历史机遇。

首先是国际形势有利于亚洲的和平发展与相互协作。当前,在全球性危机爆发的背景下,欧美等发达国家面临着经济发展的调整,亚洲国家尤其是中国和印度的经济发展势头良好,2008年中国成功举办了奥运会和残奥会,还完成了航天员出舱行走的载人航天计划步骤;印度则成功发射了首颗探月卫星;这些成就背后说明两国国力的上升,同时中印关系和谐发展,这将有利于亚洲的稳定与繁荣,有利于亚洲国家发出自己的声音。

其次,亚洲已经经过了一些成功的尝试,取得了一些成果,一批有识之士正在积极推进亚洲国家之间的合作与交流,特别是经济贸易和市场力量发挥着重要的桥梁纽带和推动作用,例如,湄公河流域上下的开发合作。

第三,亚洲国家具有悠久的合作交流的传统和绵绵不绝的民间往来关系。中印交流中的佛教文化产生的诸多文化“合璧”现象就是很好的例子,还有中日之间在唐朝时期的文化交流活动等等,都说明亚洲主义的实现有着深厚的历史积淀和深远的文化源泉。

第四,一些历史遗留问题,正朝着矛盾消解的方向前进,而不是朝着矛盾激化的方向演变。

当然,所有的战略意图最终都是要靠具体解决现实问题来实现的。只有努力提出建设性意见,并积极致力于解决,才能变蓝图为现实。一个欣欣向荣、团结共赢的亚洲精神共同体或许会先于亚洲政治体先行出现。有的学者(铃木弘贵,2006)已经在探讨可操作性的 “泛东亚新闻频道”的可行性,并对其愿景开始展望,或许类似欧洲公共电视的某个频道可能就说不定在哪一天就进入到亚洲国家的家庭。2002年,像日韩两个曾经有着历史怨结的国家都可以从容大度地联合举办一次世界杯,还有什么具体事情做不到的呢。对此,从长远看,笔者持积极而乐观的态度。

七、结语:亚洲主义作为民族的自信和主体的坚守

最后需要补充一点,倡导和主张国际传播中的“亚洲主义”,并不意味着对民族身份的某种忽略或抑制,相反,在一定程度,恰恰是显示了一种作为亚洲民族的自信,以及对民族文化和自身主体的坚守。只有明了这一点,各国在推进和实施国际传播中的“亚洲主义”过程中,才不会失却自我,才不会过于计较进出得失[19],才能真正成为和谐亚洲、和谐世界的一分子。

[注释]

[1]日本是较早提出并详细论述有关“亚洲主义”思想的国家。可参见徐静波(2008)《亚洲主义思维与现今的东亚共同体建设———以中日关系为轴心》的详细论述。

[2]详细评述可参见孙江(2004)《近代中国的“ 亚洲主义”话语》等的内容。

[3]引自王毅(2006)《思考二十一世纪的新亚洲主义》的内容摘要。

[4]关于这三国治国理念的比较缘于笔者翻译Gunaratne(2007)这篇文章的启发,可参见赵晶晶(2008)《传播理论的亚洲视维》一书。

[5]主要数据和事实引自文章王文华、胡杰群(2008)《韩国发展文化产业的启示》一文。

[6]据郭凌鹤、刘薇(2008)《韩剧的国内生产起点、主力类型与产销方式》论文的主要观点。

[7]参见廖卫民(2006)《加拿大印象》一书第264页。

[8]兰密施(Jairam Ramesh)是印度经济学家,印度商务部部长,专栏作家。

[9]可参见兰密施(2006)《理解CHINDIA——关于中国与印度的思考》一书的谭中所写的《中文版前言》第5页所述。

[10]参见新加坡《联合早报》2008年1月21日发表谭中题为《“Chindia”中印大同前景光明》的文章叙述。

[11]见谭中(2007主编)《CHINDIA/中印大同:理想与实现》封底文字介绍。

[12]参见谭中、耿引曾(2006)《印度与中国——两大文明的交往和激荡》一书第339页。

[13]参见谭中、耿引曾(2006)《印度与中国——两大文明的交往和激荡》一书第521-523页

[14]参见谭中、耿引曾(2006)《印度与中国——两大文明的交往和激荡》一书第18页。

[15]参见兰密施(2006)《理解CHINDIA——关于中国与印度的思考》一书附录2第173页。

[16]据[蒙]贝延杜仁•戴丁舍仁(2005),到2005年前,蒙古的广播电视技术还基本是模拟技术,转换成数字电视广播还需要大量投资,规划已经完成,但今后在财力和技术实现上还存在一些困难和问题。

[17]据[柬]宋•荷姆(2005),柬埔寨媒体的整体水平还相当薄弱和落后,亟待发展。

[18]引自兰密施(2006)《理解CHINDIA——关于中国与印度的思考》一书前言部分第5页。

[19]这是指在文化输入或输出过程中的得与失,因为在构建精神文化层面的“亚洲共同体”的过程中,必然涉及到文化流动的方向问题,都有或进或出的可能。可李昌炫(2005)的论述作为案例。

[参考文献]

[1]Chen, G. M.(2001). Towards transcultural understanding: A harmony theory of Chinese communication. In V.H. Milhouse, M. K. Asante, & P. O. Nwosu (Eds.). Transculture: Interdisciplinary perspectives on cross-cultural relations (pp. 55-70). Thousand Oaks, CA: Sage.

[2]Gordon, R. D.(2007). The Asian communication scholar for the 21st century. China Media Research, 3(4), 50-59.

[3]Gunaratne, S.A. (2007). Let many journalisms bloom: cosmology, orientalism, and freedom. China Media Research, 3(4), 60-73.

[4]Miike, Y. (2003). Toward an alternative metatheory of human communication: An Asiacentric vision. Intercultural Communication Studies, 12(4), 39-63.

[5][韩]刘世卿,郑铣京(2006).东亚合拍电视剧观众接受程度分析.亚洲传媒研究2005.北京:中国传媒大学出版社.[Yu Saekyung & Chung Younkyung(2006).The Audience Reception of International Co-produced Drama in East Asian Nations. Asian Communication & Media Studies 2005. Beijing: Communication University of China Press.]

[6][韩]李昌炫(2006).东亚文化交流的性及后现代性——“脱亚入欧”和“脱欧入亚”的混合状态以及文化共同体形成的方向.亚洲传媒研究2005.北京:中国传媒大学出版社.[Lee Changhyum (2006).The Modern and Post-modern of Cultural Flow in East Asia. Asian Communication & Media Studies 2005. Beijing: Communication University of China Press.]

[7][柬]宋•荷姆(2006).柬埔寨媒体概述.亚洲传媒研究2005.北京:中国传媒大学出版社.[Suong Him(2006). An Introduction to Media in Kingdom of Cambodia. Asian Communication & Media Studies 2005. Beijing: Communication University of China Press.]

[8][蒙]贝延杜仁•戴丁舍仁(2006).蒙古数字电视广播简介.亚洲传媒研究2005.北京:中国传媒大学出版社.[Bayan-duuren Dam dinsuren(2006).An Introduction to Digital TV Broadcasting in Mongolia. Asian Communication & Media Studies 2005. Beijing: Communication University of China Press.]

[9][日]铃木弘贵( 2007 ).“泛东亚新闻频道”的愿景和可行性——基于“欧洲新闻”频道的探讨.亚洲传媒研究2006.北京:中国传媒大学出版社.[Suzuki Hirotaka(2007). Desirability and Possibility of a “Pan East Asian News Channel”: Reflections Based on the Experience of EURONEWS in the European Union. Asian Communication & Media Studies 2006. Beijing: Communication University of China Press.]

[10][印]杰伦•兰密施(2006).理解CHINDIA——关于中国与印度的思考.银川:宁夏人民出版社.[Jairam Ramesh (2006). Making Sense of Chindia: Reflections on China and India. Yinchuan: Ningxia People’s Press.]

[11][印]谭中(2008).“Chindia”中印大同前景光明.联合早报,2008-01-21.[Tan Zhong (2008). The Prospect of “Chindia” is Brilliant. Lianhe Zaobao(Associated Morning Paper), Jan 21st.]

[12][印]谭中主编(2007).CHINDIA/中印大同:理想与实现.银川:宁夏人民出版社.[Tan Zhong (2007). CHINDIA: Idealism and Realization. Yinchuan: Ningxia People’s Press.]

[13][印]谭中,[中]耿引曾.印度与中国——两大文明的交往和激荡.北京:商务印书馆,2006年版.[Tan Zhong, Geng Yinzeng (2006). India and China: The Communication and Interaction of Two Civilizations. Beijing: The Commercial Press.]

[14]郭凌鹤,刘薇(2008).韩剧的国内生产起点、主力类型与产销方式.当代电影, (5).[Guo Linghe & Liu Wei (2008).The Genre, Production and Marketing of the Inland Korean TV Play. Contemporary Cinema, (5).]

[15]廖卫民.(2006).加拿大印象.海口:海南出版社.[Liao Weimin(2006).The Impression of Canada. Haikou: Hainan Press.]

[16]孙江(2004).近代中国的“亚洲主义”话语.上海师范大学学报(社会版),(3).[Sun Jiang(2004)."Asianism" Discourse in Contemporary China. Journal of Shanghai Normal University(Philosophy & Social Sciences),(3).]

[17]王文华,胡杰群(2008).韩国发展文化产业的启示.中外文化,(1).[Wang Wenhua & Hu Jiequn(2008).The enlightenment of development culture industry in South Korea. Chinese & Foreign Corporate Culture,(1).]

[18]王毅(2006).思考二十一世纪的新亚洲主义.外交评论,(3).[Wang Yi (2006). Neo-Asianism in the 21st Century. Foreign Affairs Review,(3).]

[19]徐静波(2008).亚洲主义思维与现今的东亚共同体建设——以中日关系为轴心.深圳大学学报(人文社会科学版),(1).[Xu Jingbo(2008). Asianistic Thinking and the Current Establishment of the East Asian Community-with the Relationship between China and Japan as its Axis. Shenzhen University Journal(Humanities & Social Sciences),(1).]

[20]薛克翘(2007).佛教与中印两大民族的认知与求同.选自谭中(主编).CHINDIA/中印大同:理想与实现.银川:宁夏人民出版社.[Xue Keqiao(2007). Buddism and the Quest for Understanding and Commonality between the Two Great Nations of China and India. in Tan Zhong (2007). CHINDIA: Idealism and Realization. Yinchuan: Ningxia People’s Press.]

[21]赵晶晶(J.Z.爱门森)(2008).传播理论的亚洲视维.杭州:浙江大学出版社.[Edmondson,Jingjing Z.(2008).Asiacentric Theories of Communication. Hangzhou: Zhejiang University Press.]