视野,创造与境界——关于传播学学科建设的一些个人感悟

【内容摘要】我们正在进入一个空前的社会大变革时代,传播正在与各个社会生活领域相融合,一个由此而诞生的新的生活环境正在形成。于是,未来的传播学将进一步走向传播与社会各领域分门别类相整合的细化研究,同时这种细化研究又将进入广泛整合的研究。研究方法在学术研究中具有前提意义。后主义中的极端相对主义虽然消解了包括学术研究的一切,但是却把虚无主义当成了惟一的存在,这本身就是自相矛盾的。学术的相对主义可以给我们“提醒例外”和对于其他可能性发出“警告”,但是这些“例外”和“警告”应当有一个普遍化倾向作为前提。方法与规范可以分为两类,一类是技术性的,一类是性的。技术性方法表现为通常的学术规范,哲学性方法是学者心灵深处散发的、整合性的直觉灵性,它是“生命之舞”,生命的幻化,创造往往由此而出。在当代社会大转型时代里,需要而且可能涌现一批新的思想家,他们可能不再受制于已有的公认的方法限制去获取重大的创造。

【关键词】新的文艺复兴;媒体大革命;细化与整合;极端相对主义;创造性

人本时代的到来

大量资料表明,美国的道德水平1965年开始迅速下滑,直到90年代中期开始回升。西方各国大致也走过了同样的道路。⑴美国的信息社会开始于60年代,从此开始了新生的信息社会与旧有的社会相重叠的发展过程,这个交替时期到了90年代中期出现了重大转折,新开始涌现,并带动了经济长达十多年的高速增长。虽然2000年第二季度美国纳斯达克股市开始崩溃,美国经济也在以后的时间里开始下滑,但是,作为新的生产方式的新经济并没有终结,新经济正在混乱中重整旗鼓并将迅速发展。

从60年代信息社会的到来到90年代新经济的出现,是由工业社会向信息社会转折的时期,社会大转型带来了道德的大混乱。信息社会的到来把发展转移到了主要依靠知识以及掌握知识的人的基础之上了,新经济时代的到来使人才在发展中的意义更是爆发式地提高。这种现象的出现首先是由于技术的巨大进步。技术的巨大进步,以类似于加速度的方式大大提高了经济和社会发展速度,使得发展环境瞬息万变,极不稳定⑵。这种新的环境必然要求极高的应变能力、创造能力和决策能力。这是比技术能力更为关键的能力。据报道,“信息时代公司的市场价值约有90%是由专利、软件和雇员的聪明才智组成的”,于是“以人为经营的基幢的管理理念进一步被确认,善待人的道德也就成为企业内外的发展和竞争之源。与此同时,在、物质、医疗以及军事等等领域个人化发展趋势十分明显。这一切都说明人的社会地位迅速提高,人的精神、人的本质的空前挺立。有的论者认为,这种发展趋势将动摇资本主义的基础,并使企业这一固定的“容器”失去必要性。⑶

新经济具有3个特征:一是在网络整合之下高新技术是新经济的依托;二是人的思想观念、应变能力、创造能力以及决策能力是新经济的灵魂;三是充分自由的社会环境和充分的个性解放是新经济得以生存和发展的必要条件。但这只是具有发展总体的意义,而在具体的发展和管理中,劳动力总是受制于掌握了生产资料的人,这说明人是受制于物的。但由于知识经济时代的到来,目前不仅在历史总体上而且已经在具体的发展和管理中把人的因素提到了决定性的地位。新经济时代的到来,使得主体得到充分的张扬。现在历史正在提供一种这样的可能性:人受制于物的历史将要结束,人本时代已经到来。这是一个从来没有的人类历史的伟大革命,它将解构阶级和资本主义的基矗伴随这场革命的是观念以及道德的巨大革命,“道德已经成为竞争的源泉”。这种革命使社会正在向互相依存共同发展的文化社会发展。⑷

新的媒体大革命与新的文艺复兴

中世纪末在欧洲发生了伟大的文艺复兴运动,开辟了世界史上的一直影响到今天的伟大时代。这是一场包括经济、、文化社会各个领域的全面的革命。但是在这场大革命中,以罗马教皇为中心旧专制势力构成了革命的极大障碍,特别是在欧洲的中部和北部,更是如此。这时欧洲的媒体用于书写的是牛皮和羊皮,价格极贵,很难普及。15世纪中期德国人约翰·古登堡发明了金属活字印刷术,印制了大量宣传新教精神的小册子,印数极大,价格很便宜,普通人都可以买得起,大面积地普及了新思想。中世纪新媒体(纸媒体)对于旧媒体的取代,是那个时代的文艺复兴运动(社会大革命)的一个组成部分。人类历史上的最伟大的革命总是伴随着媒体的大革命。目前我们正在进入具有同样意义甚至其意义更加巨大的革命运动时代。这是一场新的文艺复兴运动,它将全面地改变人类的生活,经济正在主要地通过文化的手段而不是主要地通过物质的手段获得财富,民主政治正在向世界各个角落延伸,网络将推动民主的巨大发展,文化的力量正在迅速上升并不断地走向多元化,教育正在向整个社会和整个人生延伸,学科技术正在走向复杂甚至与社会人文整合,大规模战争越来越难以发生,战争的伤亡正在大幅度减少,武器开始走向“慈善”。我们已经看到,网络的出现正在以巨大力量解构着旧的观念和秩序。与旧文艺复兴不同,旧的文艺复兴时代的印刷革命所创造的是人类生活与其中的新的思想文化环境,而新的文艺复兴中的网络媒体大革命,不仅仅将带来新的思想文化环境,而且还正在创造着人类与所有生存于其中的物质环境的必不可少的联系,人类将生存于网络以及网络消亡之后的更新的传播技术所构成的媒体环境之中。新的媒体对于传统媒体的取代,不仅仅是一次媒体大革命,而且是人类生存方式的大革命。⑸

这样一个新的时代的到来必然要求我们传播学学术建设要从一个全新的视角去考虑,传播学将成为与社会各个领域、与社会各种学科广泛整合的显学。

未来的传播学发展

1984年美国科学家迈克耳孙说:经典科学“已经把绝大多数的重要基本原理牢固地树立起来了”,“未来的物真理将不得不在小数点后第6位去寻找”。但是,20世纪的发展却大大超出了迈克耳孙的预言。量子理论、相对论、系统理论、模糊理论、混沌理论,特别是90年代出现的复杂理论,把整个科学推向了崭新的发展阶段。美国学者米歇尔·沃尔德罗普在《复杂》一书的《概述》中劈头就写道:复杂理论是“如此之新,其范围又是如此之广,以至于还无人完全知晓如何确切地定义它,甚至还不知道它的边界何在。然而,这正是它的全部意义之所在。”从这本书的内容来看,“复杂”理论囊括的不仅仅是各门科学,而且还涉猎了各种社会现象和社会科学⑸。在世纪之交科学正在发生空前巨大的变革。迈克耳孙的预言实际上宣布了科学的终结,但是,这种科学不过是在19世纪达到最高峰的机械论科学而已。20世纪的科学向着非线性、复杂化和有机化的方向发展。社会是一个有机的全息装置,科学的这种发展与社会的发展是同步的,社会各个领域之间的关系,全球化的发展都呈现出这种方向。后现代主义最有价值的观念甚至中心观念是边界不清和多元共生,所反映的就是这种新的社会发展趋势。这种趋势可以概括为最简单的几个字:开放与整合。这是20世纪人类社会与知识系统发展最有价值、影响最为深远的内核,是伴随着新的文艺复兴而来的空前伟大的思想革命,这次思想革命将有可能把人类社会引向建立普遍生态关系的文化社会之中。20世纪的前卫发展彻底地否定了机械论,传播学学术思想的发展方向与这种社会整体发展方向是一致的。

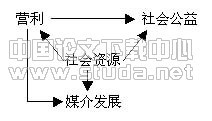

我曾经对于现代社会发展总趋势作了这样的描述:一方面向多元化、小型化发展,一方面又在这个基础上向整合方向发展,这是离散-整合发展趋势。⑹在我的研究中,根据离散-整合的现代社会发展趋势对于世界未来发展做了走向文化社会的预测,这是高度离散-整合的从而组成生态关系的社会发展模式。在我看来,它有着现实的根据,并且是较为美好的、值得追求的未来发展的可能性。历史发展具有不确定性,我对于未来的预测不可能是完全准确的,但是目前有两个事实是学者们的共识:一是人类正处在一个大变革的时代里,一是网络正在走进社会生活的各个领域,构筑人类新的生存环境。我主张传播学的研究要走向与人文社会科学广泛整合的道路有以下三方面的根据:1、是社会发展的需要。这种需要既是未来的也是现实的;2、是传播学自身发展趋势的需要;3、是创造的需要。从一般意义上讲,任何创造都是走向边缘之后多元文化整合的结果,因此,传播学的发展必须走向与各种学科相融合的道路。面对新的时代,如果说各门学科甚至包括自然科学都必须把自己的教学和科研放在这种时代的大背景之中,那么,由于网络是正在形成的新的社会的整合力量,在这种广泛的相互整合的各门学科的发展中,这是宏观整合研究,传播学具有采取这样发展方向的更充分理由。传播学与各个社会领域实践相结合的应用研究当然不可忽视,它的重要性出自于社会各个领域都需要网络传播的参与,传播学必须对于这种参与分门别类加以研究。在多数情况下,这种应用研究是细化研究,它是与宏观整合研究不可分离的传播学发展的两极。没有宏观整合研究,细化应用研究将看不清方向和失去意义;没有细化应用研究,宏观整合研究将失去基矗这是传播学学术建设的离散-整合道路,它将从两个方向深入到社会大转型发展的实践之中,也只有从这两个方向同时切入才能够有效地深入其中。现在已经可以看到,随着新的社会的到来,混乱将不可避免地伴随其过程之中,传播学的这种研究不仅是不可避免的,而且对于当代社会和未来社会尽量减少混乱较为健康地发展具有极其重大的意义,从现在起就应当引起足够的重视。

方法

1.研究方法比研究结论更重要

2001年7月上旬我在香港参加“华人社会传播学研讨会”,其间出席了一个研究生们发表演说的会议,香港的研究生们提交的与内地研究生们提交的论文有一个明显的不同,就是前者很注重学术规范,后者则不太注重学术规范。我问过他们,在学校里是否开过研究方法之类的课程。港台的研究生们说开过,内地的研究生们则说没有开过(出一个例外)。90年代的内地学术界有着“学问家凸显,思想家淡出”的说法,所谓学问家凸显的表征之一就是对于研究方法的日益重视(当然,这种重视也包含着对于学术腐败批判的意义在内),而对于学术研究方法的强调主要还是在诸如社会学这样的老学科领域,而传播学还没有什么人出来强调这个问题。这种现象可能是内地传播学还处在年轻落后阶段的一种标志。我们知道,港台的传播学研究开始的时间比内地要早得多,在这次会议上反映出来的这种不同也印证了这样的问题。内地的传播学研究对于学术规范的重视不够还有其他一些原因,譬如文化系统中的偏重于定性研究传统的影响,还譬如内地传播学研究是从内地的传统新闻学研究过渡来的,而内地传统的新闻学是意识形态的一部分,党八股传统十分严重,科学的研究方法和规范观念很淡,甚至没有。但是随着中青年学者涌现,这种情况正在改变。

在一定意义上讲,方法比结论更重要。结论是多种可能的一种选择,而方法则是这种选择的途径。在我的学校学习经历中,数学中一道数学题如果运算的方法是正确的,只是得数不对,老师还是可以给一点分的;而运算的方法是错误的,虽然得出的最后数据是对的,老师是不会给分的。我的理解,前者可以视为是部分的错误,得数不对而运算方法正确一般是疏忽造成的,但是它却为后来得出正确的数据开辟了可能性;后者则是完全的错误,得数的正确只是一种巧合或者什么其他原因造成的。

2.极端相对主义的谬误

对于内地传播学研究方法的影响还来自于极端相对主义。

90年代初,后现代思潮开始进入中国,后现代主义根据现代社会的发展否定了机械论的思维方式,强调了研究的相对意义。但是它发展到后来却走向了极端,出现了极端相对主义,中心被解构,基础被解构,本质被解构,一切都被解构,剩下来的只有极端相对主义被宣布为惟一的真理(其实这是虚无主义)。这种观念与中国传统中的“鸡与蛋”的典故很是一致,根据这种典故,人们无法说清楚到底是先有鸡还是先有蛋的问题。在有些人看来,世界上只有这种鸡与蛋的“混沌”一种状态,二元对立从来就不存在。依我看,此种哲学大谬不然,没有二元的对立,哪有混沌状态?没有离散,哪里来的整合?谁跟谁混沌?谁跟谁整合?混沌状态正是由于存在着二元对立才存在。只承认混沌不承认区别(对立)实际上是认为世界是同质化的,一切都是同质的。但是世界绝不是这个样子。斗争哲学的错误在于只是强调对立,否定了整合;只是强调整合或混沌,不承认对立或离散,同样是错误的,它必然带来一切学术研究的消亡。世界既是相互对立而又相互联系的,学术研究也一定是相互对立而又相互联系的。

一切都被解构,却结构了另一个惟一,这就是极端相对主义--这是后现代主义的极端相对主义自身的悖论。为了避免这种悖论,惟一的办法是什么都不要说,--这是佛教的体验而非科学的研究;这还或许是另一个宇宙的规则,而非我们这个可视宇宙的规则。但是,我们需要的是我们这个可视宇宙的科学研究,因此我们必须放弃这样的极端相对主义。

极端相对主义可能是社会向信息社会转型大混乱的一种观念反映,但是80年代之后事态有了转折,譬如在美术界,那种将美术自身都消解了的美术,重新回归作为的美术,写实主义重新登上了艺术殿堂。以我有限的知识所知,近十几年国内外都有些学者尖锐地批评后主义中极端的相对主义。后现代理论中的混沌理论是一种极端的相对主义。而混沌理论起源于气象学,其创始人之一的EN洛伦兹1993年出版的《混沌的本质》一书的序言中写到混沌现象时说:“这种现象表面看是随即的,不可预报的,而事实上却是按着严格的且经常是易于表述的规则运动着。”⑺1992年出版的美国学者理查德·沃林德《文化批评的观念》一书里写道,新实用主义者罗蒂“反基础主义的核心策略是,反对普遍而客观的价值的所有断言,这个策略的一个逻辑后果采纳了某些彻底的相对主义,--那是一种罗蒂全力拥护的相对主义”。但是,“一旦关于普遍价值的所有断言都是不可靠的,那么我们怎么能正当地把宽容当作一种能够在怀疑论者的猛烈攻击下幸免于难的价值来赞扬呢?”⑻大名鼎鼎的后现代学者、《后现代状况》作者、法国的利奥塔在1998年出版的《非人》一书中也对于极端相对主义进行了批评。书中写道,在现代社会中,祛魅的观成为精神的主流,人类因此忘记了自身正是被其狂妄驾御、索取对象的一部分。自然的报复于是狂怒般地呈现出来。附魅的自然观由此而出。《非人》一书还指出,从达尔文到现代的一些大科学家一直到弗洛伊德和利奥塔本人不断地解构人在宇宙中的特殊性和主性体地位。但是,这种对人类的打击是为了解放人类,贬低和否定人类的特殊性和主体地位是为了突出人类在自然界中的特殊性和主体性地位。利奥塔在《非人》里建构了他的本体论,他的本体论为现代性提供了彻底的本体论解释性。⑼

学者张志扬写了一本书《偶在论》,著名家邓晓芒在题为《作为一种训练的偶在论》对这本书进行了评论。邓晓芒先生写道,张志扬的偶在论只是固守其“预防和检验机制”,即限于发出“警告”,加以“提醒”,却无权做出断言。邓先生说:“我甚至认为,混淆作为一种训练(检验机制)的偶在论和作为一种断言(独断论)乃是作为一种本体论(存在论)的偶在论,是后现代主义的通玻”他还指出,不要下“任何”断语,则它本身就是“一元论”的虚无主义。“从形而上学上讲,偶在论只不过是用来装备某种存在论(本体论)的辅助手段,它可以‘提醒例外’,发出‘警告’,但是前提是:必须先有一个普遍化的倾向(保持统一性)观点摆在它前面”。⑽

20世纪从科学到社会的越来越复杂和交叉,呈现出混沌局面,简化论遭到了极大的打击;20世纪的社会又是一个充满着空前混乱和巨大灾难的世纪。一方面,人类取得了极大的主要是的社会进步,一方面人类又犯下了空前巨大的错误,包括两次世界大战以及苏联和东欧的解体。人类从文艺复兴时代以来所形成的美好理想受到了无情的打击。庞绍堂在《现代性本体论解读》一文里引用黑格尔的话说,我们现在的处境有点像“对犯错误的忧虑产生了对知识的不信任。”?⑾。这些可能就是极端相对主义产生的背景。后现代主义及其极端相对主义并不具有永恒的真理性,它不过是人类社会发展中特定阶段的一个过渡性观念征候群之一。

只有逃离极端的相对主义的迷雾才可能进行学术研究,而学术研究就不能没有分析。当然,鸡与蛋的“研究”出路还是可以突破的,这就是,想办法使你们的鸡蛋受精,孵化出小鸡来,由它啄破鸡蛋壳,出路由此而来。你要认识小鸡,就必须首先对于它的各个器官、系统、甚至无穷尽的更为微妙的东西进行分析。这种分析研究往往需要同时进行广泛联系的整合研究,但是分析研究是无论如何不可舍弃的。而且在这种分析研究中还应当得出一个“普遍化的倾向”。

创造

传播学研究与教学大致可以分为3个层面,一是应用层面,二是知识层面,三是思想层面。本文主要是根据思想层面的需要论述的。

在当前空前的社会大革命中,一如以往的社会大革命一样,一定会伴随着伟大的创造和伟大的思想家的涌现。

在当前对于学术规范的强调中,有时给人一种主流学术规范霸权倾向的印象。世界是极其复杂的,因此,研究方法也必须是极其多样的;规范自然必要,但是,规范又有规范的弊端(我在上述香港会上就看到过这样的:学术规范很周全,但是有价值的内容却什么也没有。)所谓研究方法和学术规范,它也可能造成创造和思想阐发的障碍。

英国科学家和思想家霭理斯对“科学家”提出了可能让许多人嗤之以鼻的阐释。他说,“真实的科学家”“不是职业科学家;他甚至愿意别人把他喜欢科学看作只是一种嗜好。从一般职业科学家的观点来看,他可能是一位业余科学家。……我怀疑他是否真正精通任何专门的,……在我展读的加尔顿的信中,看到他无法正确地拼出威斯曼的名字时,不禁付之一笑。对科学的态度,加尔顿可说是开风气之先,……对那些才开始或还没有引人好奇的事物具有无法满足的好奇心”。

霭理斯又说:“天才不是凭借职业或苦心训练来达成使命的,而是凭着自然的功能,照亮世界的暗处,在人类的经验不那么正统的领域里,创造科学。”这样的“业余科学家”是一位彻底的艺术家”,“他从未做过其他别的事”,“只有他的传奇才是真实的。”

霭理斯对科学家有他自己的标准。在他那里,“真实的科学家”像是科学哲学家,而“职业科学家”则像是我们通常称的专家。专家是现代社会运转的须臾不可离开的人才。但是霭理斯毕竟还是更推崇“真实的科学家”的⑿。霭里斯之所以有这种偏爱,在我看来是因为“真实科学家”具有高度的文化素养、无法满足的好奇心和巨大的创造性。其中美国心家和神经生理学家卡尔·普里布莱姆认为,人的本质是创造性的生命。动物总是用同样的方法活着,而人总是在寻求新的东西,时刻在改变着事物,这就必须认识世界,这就是创造。⒀创造的问题是提出问题的问题。伟大的科学家爱因斯坦认为:“提出一个问题往往比解决一个问题更为重要,因为解决一个问题也许是一个数学上的或实验上的技巧,而提出新的问题、新的可能性,从新的角度看旧的问题,却需要创造性的想象力,而且标志着科学的真正进步。”提出问题(创造)不再是一般方法的问题了,一般的方法在此已经消失,更根本的方法却由此而出。它是人生境界的问题,或许这种人生境界带有先天的部分原因,但是,它肯定又与人的后天所形成的价值观与追求有关。爱因斯坦说:“我没有特殊的天赋,我只有强烈的好奇心。谁要是体验不到它,谁要是不再有好奇心,也不再有惊讶的感觉,他就无异于行尸走肉,他的眼睛是模糊不清的。”这种好奇心带来了心理注意力的强大集中,像强大的光柱一样集中于他的研究视野之上。这种研究视野不是仅仅限于专业的、狭隘的,而是超越专业的,广阔的。创造是什么?创造就是多元文化要素的整合并在这个基础上的抽象。专业中心地带不存在多元文化要素,难于实现创造;而边缘地带才是多元文化相聚之处,从而才是创造爆发的土壤。学者创造就是学者将心理注意力的光柱长期地集中于有关的边缘地带之后的产物。这种集中,一方面突破了专业的围墙,另一方面又拒绝走向诸如物质的、虚名的领域的诱惑,不顾甚至看不到威胁和打击。在这种景况中,发现和创造便自然而然地流淌出来。马克·吐温说过:“人的思想是了不起的,只要专注于某一项事业,那就一定会做出使自己都感到吃惊的成绩来。”?⒁

苏联科学家费英别尔格还指出,科学的成功导致了对理性和逻辑的崇拜,而贬低了直觉。但是正是这种直觉构成了一切科研的基矗当然,一般的学术规范和研究方法是对于直觉进行证明的工具。对于一个学者来说,总还是应当使自己的成果有事实的和逻辑的根据。当最后将科研成果呈现给社会的时候,一般说来,我们还是应当用大致符合规范的方法去叙述,以求使我们的研究成果具有一般社会通行证。但是,对于旁观者来说,我们的注意力应当更多地放在成果论题的重要性和观点的创造性上,而不应当在规范方面过于苛求,我们甚至还要在规范和方法上鼓励创新和性格张扬,造成一个有利于创新的环境。在社会大转型从而极其需要创造的时代里,这样态度尤其具有重大意义。创造之初总是不成熟的、片面的,认识到这一点对于我们如何处理这类问题应当是有帮助的。

从《现代传播-北京广播学院学报》(当时的刊名是《北京广播学院学报》)1994年第1期开始,我们将这份刊物定位为以广播电视为中心的现代文化学术刊物。这一期发了我的《现代文化批判》一文,也就是从那时开始我的研究转向了现代文化。我主编《现代传播》期间,这份刊物的发展与我个人的发展是完全一致的,我几乎旁无所顾,总是按着我自己的理解以提高质量为惟一标准选稿办刊。刊物有了一些影响,同时差距很大甚至相互对立的各种评价都有。我只是体验到我与我的写作和刊物融为一体了。至今我还相信,研究者应当具有与研究对象之间互即互入、物我两忘的境界,这样,研究者的个性才能显现,没有个性的研究是没有灵魂的研究。这是研究者的生命投入,研究者的研究成果是研究者的生命幻化,是研究者用心血泼洒出来的。犹如中国画中的泼墨技法一样。有些人批评我的论文具有不应该具有的浪漫色彩,但我的感悟是,人的心理深处充满着浪漫色彩和准宗教情感,甚至可以认为准宗教情感和艺术感觉才是精神深层的存在。当研究者进入“互即互入、物我两忘”的“深度昏迷状态”之后,这种浪漫和准宗教情感就可能浮现出来。在这里科研与艺术已经没有了什么界限,也与宗教没有了什么界限。我相信,进入这种“昏迷状态”的学者仔细体味一下自己的体验都会有这种感悟。

研究方法可以分成技术性的和哲学性的两种,前者体现为通常的学术规范,后者是学者内心深处散发性、整合性的直觉灵性,它是不呈现于文字,而是存在于实际行为中“存在的哲学”。符合规范化的研究方法是完全必要的,因为它使得研究具有在现代条件下可以取得的可靠性和通行证;我们更需要承认和追求研究中的直觉,直觉是人类认识世界的原点和创造的源头。如同社会发展的其他方面一样,社会的发展使人类的研究方法不断精致化,精致化增加了研究成果的说服力和实用性,但是它的另一个结果是使研究远离认识的原点,失去了创造性。传播学建设需要这两个方面的结合。作为人的创造物,已有的研究方法既是有用的又可能形成“所知障”。面对着社会空前大革命及与之相伴的混乱和困惑,社会需要而且能够涌现出一批新的思想家。思想家是具有巨大创造力的,他们往往不拘泥于公认的学术研究的思维方式和研究方法。生活于信息社会初期的麦克卢汉的传播研究使用的是非科学的“文学思维”,曾经普遍地不被承认,甚至被鄙视,但是随着时间的推移,他被认为是近代以来人类的几个大思想家之一。思维方式与研究方法的突破是最大创造。文艺复兴时期人类创造了分析的思维方式,一直重大影响了至今几百年科学与学术甚至的发展。在人类社会空前大转型的时代里,思维方式和研究方法可能实现重大的突破。鉴于我们已进入了一个空前大革命的时代,思维方式与研究方法应当发生重大突破,实际上20世纪的思维方式越来越走向复杂和兼容。传播学研究将成为深入社会各个领域进行研究并与各门学科相整合的显学,思维方式与研究方法的突破将具有极其重大的意义。这种突破不大可能是对于原有的思维方式和研究方法的完全解构,而是多元方法的生态关系的整合。鉴于这种基本认识,任何方法的霸权都是不可取的。

注释

⑴参见以下论文:

[美]弗朗西斯·福山的论文《大混乱--人性和社会秩序重建》,原文发表在美国《大西洋月刊》1999年第5期上,中文译文载上海《外国哲学社会科学文摘》杂志1999年第10-11期上;

[美]兰布罗的文章《构筑美国的十大趋势》,原载美国《世界与我》杂志1999年9月号,中文译文载于上海《外国社会科学文摘》2000年第4期上;

[美]安吉·坎农和卡罗·林克莱纳:《青少年现状》,原载美国《世界与我》杂志1999年9月号,中文译文载于上海《外国社会科学文摘》2000年第4期上。

⑵参见[美]阿尔温托夫勒:《未来的冲击》,中文版,中国对外翻译出版公司1985年版,第1页。

⑶参见朱光烈:

《文化社会与文化范式》,载《现代传播》1997年第5期;

《新经济:生产方式的革命》,载《中国经济时报》2000年8月4日;

《新经济鼓起道德“重建”之风》,载《21世纪》2000年第5期。

⑷参见朱光烈:

《我们将化为“泡沫”--信息高速公路将给传播业带来什么?》,载《北京广播学院学报》1994年第2期,北京《新华文摘》1994年第12期。

《传统媒体:你别无选择》,北京《中华读书报》2000年8月23日;

《媒体大革命》,载上海《新闻大学》2000年冬季号,中国人民大学书报资料中心《复印报刊资料·新闻与传播》2001年第2期;

《人类传播史上的三座里程碑--媒体“大灭绝”与社会大革命以及的消亡》,载《网络传播与社会发展》一书,陈卫星主编,北京广播学院出版社2001年出版。

⑸[美]米歇尔·沃尔德罗普:《复杂》,中译本,陈玲译,生活、读书、新知三联书店1997年出版。

⑹见《搅拌机效应与未来文化猜想--兼评“亚洲价值”论》,载《现代传播》1996年第3期。

⑺[美]E.N.洛伦兹:《混沌的本质》,中译本,气象出版社,1997年版,序言第1页。

⑻[美]理查德·沃林《文化批评的观念》,中文版,商务印书馆,2000年版。

⑼[法]让·弗郎索瓦·利奥塔《非人》,中文译本,商务印书馆2000年版。

⑽见《中国图书商报》2001年6月21日。

⑾见《中华读书报》2001年6月7日。

⑿[英]霭理斯:《生命之舞》,载《二十世纪巨人随笔·生命之舞》,光明日报出版社,1995年版,第23页。

⒀[波兰]维克多·奥廷辛斯基:《未来启示录--苏美思想家谈未来》,中译本上海译文出版社1998年版,第89页。

⒁同?B15,第3-4页。

⒂见吴予敏:《美学与现代性》人民出版社,2001年版,第8-9页。