从纪录开始的电视艺术

【内容摘要】电视纪录是电视存在的前提,但电视纪录本身无所谓艺术与非艺术。它只能作为电视艺术活动的起点,在不改变纪录对象“物质现实”外观的前提下,通过改变对象的存在状态、存在结构、自在流程、审视角度,使电视活动走向艺术。从电视纪录开始的电视艺术;固然是从电视纪录“复原物质现实”的技术本性开始,但结果却不止于复原“物质现实”,它是通过与主体诠释互动、创造把握对象的全新艺术方式。?

【关键词】电视纪录;电视诠释;电视艺术??

在世界范围内,有两个纪录片创作流派长期以来始终在为谁更真实而争执不下:“直接纪录”?①的倡导者认为只有用窥视方法,方可不干预生活而对生活做出真实纪录;“真实纪录”?②的倡导者认为把纪录主体“藏起来”不等于纪录主体不存在,而正是纪录主体的介入,生活才呈现出为日常的平静所掩盖的真实侧面。双方的对峙,始终在于谁真正纪录到了生活的真实。然而,到达“真实的生活”不是艺术的目的;停留于生活真实的纪录片,也不可能进入艺术——新闻以真实为生命而从没人怀疑它不是艺术。生活本来就是真实的存在;它无须借助什么而显得“更真实”。艺术寻找生活的真实是为了呈现心灵的真实,即所谓艺术真实。纪录片只有从生活的真实中陶冶出心灵的真实、人性的真实才可能进入艺术、进入审美。这就是纪录片似乎总处于艺术与非艺术临界点上的原因:用生活的真实评判,它必然止于生活;用艺术的真实评判,它才可能趋向艺术。两个流派的对峙,其实只说明从生活真实到艺术真实存在着方法问题;而不是将生活真实作为纪录的终点。?

从80年代中期开始,伴随着《电影是什么》和《电影的本性——物质现实的复原》等美学论著在我国电视界的流行以及“真实电影”大师怀斯曼等到的讲学,纪实美学风潮从电影创作领域向电视创作领域迅急席卷。受其影响:一大批纪实性电视栏目诞生了;曾经盛极一时的电视专题片创作悄然淡出屏坛中心,而与世界纪录片创作接轨的电视纪录片创作勃然雄起;电视剧创作也敏感地映射出纪实美学的光彩。这次纪实美学理念对中国电视创作的全方位浸润,牵动了中国电视艺术的美学神经。它不仅从观念上激发人们重新认识电视,对我国一向诠释大于纪录的虚浮创作理念标本兼治,而且将中国电视从俯瞰大众的“庙堂”拉向与平民比肩的“原野”。但是,纪实美学不等于以电视纪录“复原物质现实”的本性为最高原则,对纪录而言是本质的东西,在纪实美学那里却成了风格上的追求。当纪实美学冲击中国电视,使90年代以来电视节目创制出现多向度流变时,电视纪录观念也过于容易地滑向了另一极端:电视原来是对“物质现实”的复原!特别是直播条件的更新,使更多的人尤其坚信电视的特点就是直接纪录,从而将纪实美学混同于从纪录开始,并片面强调纪录对象而使创作陷入困惑。90年代中期以后,我国电视纪录片创作之所以出现徘徊状态,就是在强调电视纪录“复原物质现实”的呼声中让电视纪录不仅成为其创作的开始,而且成为其创作的结束,从而轻易滑向主义复制。?

因此,从电视纪录开始,如果将对“物质现实”的复原不仅作为活动的起点,而且作为活动的终点,那它就不可能上升为艺术;而如果从电视纪录复原“物质现实”的可能性出发,通过对纪录对象的全新把握,使之成为主体对生活“真实感”的概括、提炼、放大、明晰,那么它就可能上升为艺术,因为真实只有变成‘真实感”才能引起审美。?

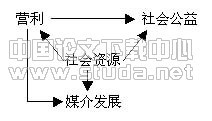

从电视纪录开始,决定了电视艺术活动展开的两个基本原则:一,因循电视技术“复原物质现实”的可能性建构与创作对象的基本关系;二,因循电视纪录以主体诠释而进行的方式始终与主体诠释意识互动把握纪录活动的走向。两个原则,表明电视活动固然是从电视纪录“复原物质现实”的技术本性开始;但结果却不是为了复原“物质现实”,而是通过与主体诠释的互动、创造把握对象的全新方式以走向电视艺术。??

电视纪录作为电视艺术活动的起点?

电视纪录因其符号的“具象”性与“虚拟”性高度统一,使各种艺术形态能够直接成为电视纪录的对象,即电视可以将雕塑、、舞蹈、戏剧等艺术形态作“毫不更改”的直接纪录。这就引起了一个不小的误会:将电视对其他艺术的纪录混同于电视艺术,似乎只要电视纪录的对象是艺术,那么其结果自然就是电视艺术。然而金子是发光的,发光的却不都是金子。电视对其他艺术的纪录固然还是那一种艺术,但未必就是电视艺术:对维也纳“新年音乐会”的电视纪录,无论其场面如何盛大、内容如何精湛,它还是音乐艺术而非电视艺术。这常常造成电视艺术现象的迷离:因为电视纪录的其他艺术,既失落了其他艺术固有的质感,又未能转变为电视艺术,从而引发“电视你还要糟踏什么”的怨尤。?

电视是一种以纪录为存在前提的特殊文化形态,即并非只有电视艺术存在于纪录中,而是任何电视活动都存在于纪录中。所以,就电视纪录本身而言构成其存在的工具、材料、对象,既可以用来进行艺术活动,亦可用来进行非艺术活动。电视纪录之走向艺术,既不在于对象、也不在于电视纪录本身,而在于电视纪录与诠释发生关系的过程中产生的把握对象的方式。?

电视纪录之所以能够作为电视艺术活动的起点,首先在于其中蕴藏着“前诠释”。“前诠释”是主体的文化身份在电视纪录中的投映,它意味着电视纪录存在于主体把握之中。“前诠释”在电视纪录发生之前就会潜在地影响其未来走向。从事电视纪录活动的主体,因为社会分工和个人趣味的不同,在文化身份上存在着一定的区别。面对同样一个激动人心的场面,长期定位于新闻报道角色的主体和从事纪录片创作的主体会做出完全两样的反应。他们的文化身份,已先在地投射在纪录行为当中。出于职业定位或个人兴趣,主体在开机前已经潜在地具备了将纪录活动导向艺术或非艺术的意识倾向。同样一件事情、同样一种情境,不同的主体会生发不同的感觉,因为他们内心的精神储备不同。智能不自由的舟舟,在张以庆们那里是人性的朴素象征,在崔永元们那里则是残疾人取得成功的典型。更多主体在张以庆之前并没有去纪录舟舟,不是舟舟在碰到张以庆之前有着别一种“非艺术”或“无意味”的活法,而是他的活法没有与其他创作主体内心的精神储备形成同构。有些搞电视艺术的人在看到一件身边日常的小事被别人搞得“很艺术”后都易产生类似的遗憾。其实,这不是时间上早晚的问题,而是主体有没有做好被这些事件“激活”的准备。?

但是,“前诠释”并不能根本决定电视纪录是否走向艺术。因为总有一些不是“弄艺术”的人弄出了“很艺术”的东西,而终身“弄艺术”的却可能一事无成。电视纪录走向艺术会受到前诠释的深刻影响,归根到底都取决于主体把握对象的方式。从电视纪录开始,意味着不改变纪录对象“物质现实”外观,却通过改变对象的存在状态、存在结构、自在流程、审视角度,使电视活动走向艺术、进入审美境界。??

电视纪录改变纪录对象的存在状态以启动诠释?

格式塔心的研究成果表明,人眼并非外界进入大脑的物理信道。人眼观看的经验,在物种进化过程中已积淀为视觉“智能”。在观看的瞬间,眼睛往往能凭借视觉经验的沉积——“完型”心理对观看对象做出整理、补充或提炼。在眼睛前面,任何存在始终都是期待“完型”的对象;视觉“智能”会与生俱来地作选择性观看、会对复杂的世界做出简化处理,使之秩序化。?

电视技术模拟人的感官,为电视纪录留出了人眼创造的余地。从电视纪录开始,实则是以人的眼睛和耳朵的直觉对创作对象作“完型”把握的开始。亦即,纪录主体以灵性和经验深入体察对象的客观本相,将对象没有呈现出来、但可能呈现出来的方面以“完型”方式予以自然补充。电视纪录以“完型”方式改变对象的自在状态,即在不改变对象物质外观的前提下,通过对其存在状态的“完型”把握,使其不曾呈现的部分得到呈现。而这不曾呈现的部分,却是主体对其存在的“不在潮?③部分的理解,是其存在的“在潮部分在主体心灵中的延伸。同样是听见布谷鸟的鸣啭,诗人和农民的反应却大相径庭:诗人经过训练的欣赏“音乐美”的耳朵和农民积聚了丰富农业经验的耳朵对布谷鸟的叫声本能地进行着符合各自听觉经验的创造,使布谷鸟非音乐亦非“布谷”的鸣啭获得了倾听者心灵的存在方式。人的感官在生理性运作中的确包含着创造基因。在其他艺术创造中,“完型”心理往往趋近于“浪漫主义”,在想象的空间中逼近主体心灵的真实;而在电视纪录中,“完型”心理往往趋近于“现实主义”,是在现实的空间中逼近客观存在的真实。其他艺术以想象方式使存在的“不在潮部分获得“完型”;而电视纪录却只能在改变纪录对象存在状态的前提下使其“不在潮部分获得显现。即对电视纪录而言,不仅存在的“在潮部分有“物质现实”外观,而且存在的“不在潮部分也必须拥有“物质现实”外观。?

电视纪录与视听思维息息相通。主体感官的延伸部分——摄录设备在与对象直接接触的动态中,主体的心灵世界往往会与客观世界瞬间突发形式同构。所以,电视纪录只能通过对现实时空关系的重组,使对象的存在状态自然改变。伴随2000年的第一道晨曦,电视“料理”出一道“世纪盛宴”——《迎接新世纪的曙光》?④。它没有就事论事地将世界各国、各地区、各民族迎接新世纪的庆典予以直接纪录、作集锦式报道,而是以把握时间的方式改变纪录对象自在的空间状态,让那些迎接新世纪的庆典从各自所在的空间转向同一的“阳光”式存在,使之获得“艺术时间”的存在方式?⑤。结果,不仅每个地方因新世纪太阳的流转而获得新的存在状态,而且新世纪的太阳也因空间变换而获得新的存在状态。对象的存在状态变了,那么其存在便进入了相关的诠释域:21世纪是全球一体化的世纪;21世纪是解除地域间文化差别的世纪;21世纪是人类与自然人类磨合的世纪。电视纪录不仅能够以改变生活对象存在状态的方式使之进入电视艺术境地,而且能够通过改变其他艺术对象的存在状态,使之在生发新的诠释中从其他艺术领域进入电视艺术领域。电视片《墨舞》为什么令人震惊地让书法艺术产生了强烈的电视艺术效果,原因正在于创作主体利用电视纪录改变了书法存在于二维平面的空间状态,以舞蹈方式表现笔墨的龙飞凤舞,使书法的神韵和舞蹈的韵律通过电视纪录水乳交融,从而让舞蹈语言描述书法艺术,书法因而改变状态成为电视关于书法艺术的史诗。?

因此,电视纪录对纪录对象存在状态的改变并非人为“编纂”其时空关系,而是在纪录对象自在的存在状态中发现其存在于其他状态中的可能性。

电视纪录改变纪录对象的存在结构以激活诠释?

如果电视纪录将纪录对象中围绕主体情感、思想等一切有人文价值和意义的东西予以重构,那么电视纪录将激活诠释以趋向电视活动,因为“一切艺术系统共有的一个中心特征是每一个系统都是特定艺术品藉以呈现的一个框架”?⑥,即一定的结构。?

沙漠深处,一户农民的日常生活状态不是艺术;东海之滨,一户渔民的日常生活状态也不是艺术。但是,当两种生活状态以对比方式共存于电视纪录之中就构成了艺术。纪录片《沙与海》并未改变纪录对象的外观,而是通过比较的纪录方式使其存在结构发生变化:个别的生存现象成为伸入人类生存状况内层的窥镜,对生活现象的观察成为关于人类生存的普遍问题的观照,电视纪录因改变生活的日常结构而激活生活本身的含意,使生活的日常存在因获得人文精神结构而趋向艺术。?

电视艺术片《梁山伯与祝英台》,从试图纪录小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》开始,结果在纪录过程中不仅将音乐本身作为纪录对象,而且将音乐形象作为纪录对象,使音乐结构在对其形象的纪录中发生变化,令其不再仅仅是可以“听见”的音乐,而且是可以“看见”的音乐。舞蹈电视《梦》,以色彩表现舞蹈的蕴含、以色彩重构舞蹈,从而使电视纪录改变舞蹈的存在结构:似乎不是舞者在舞蹈,而是电视在舞蹈;不是电视在纪录对象,而是对象走进电视。结果,电视纪录对其他艺术的纪录成为其他艺术从一个系统进入另一个系统的过程,成为其他艺术获得电视结构的过程:电视不再仅仅是对其他艺术的纪录,而成为电视对其他艺术诠释生活的再度诠释。?

电视纪录对纪录对象自在结构的改变并非随心所欲,而是在理解对象的过程中对主体精神的呼之欲出。纪录对象的自在结构与主体气质、情致、品位构架间的距离越小,则越易于激活主体对其再结构的冲动。英国纪录片制作人冯·埃格兰来到云南后,丽江小镇的一个诊所引起了他极大的兴趣。围绕诊所的医生、病人、周围的居民,他展开纪录,并在纪录中赋予对象以新的结构,从而创作出引起世界强烈关注的纪录片《云之南》。但“距离”对于艺术创造始终是一个分寸问题,只有那些在熟悉中可以发现陌生,在陌生中能够找到熟悉的艺术家才能较为准确地把握这个尺度,让陌生的纪录在瞬间捅破蒙蔽内心熟悉的感觉、认识、理解、情感、表达欲望的那层纸,使之渐次清晰,即艺术创造永远是在寻找那位“熟悉的陌生人”。??

电视纪录改变纪录对象的自在流程以推进诠释?

其他艺术创作一旦进入纪录阶段,便可以在主体相对自足的主观控制中驰骋,继而完成整个创作。但电视,不仅所面对的对象自有其运动变化的自在流程,而且电视纪录本身也是一个动态过程。因此,电视纪录必须始终在纪录活动与对象自在流程的互动中展开,它不再是对象的符号化抽象过程,而是对象的生命获得“映像”式呈现的过程。?

1.以纪录对象的及其纪录过程的相应变化推进诠释活动?

从电视纪录开始,诠释要么完全在主体对纪录对象和纪录过程的操纵中将之人为地导向艺术活动;要么随着双方的变化做“主义”跟踪,在主体“自然主义’意识放任下让电视纪录成为对“物质现实”的复原。两种情况各有偏颇:前者因为主体理性过于主现往往导致诠释对电视纪录本性的彻底背叛,使电视纪录因过多“导拍”、“摆拍”的主观干预而转向,即放弃从电视纪录开始——因循电视纪录不改变纪录对象现实外观的基本活动原则;后者则因为将电视纪录过程等同于纪录对象的自在流程本身,使电视纪录流于盲目失控,在主体性因素失落的前提下放弃电视纪录以诠释而进行的前提。所以,电视纪录只有在纪录主体以动态眼光把握纪录过程与纪录对象自在流程的融合,使纪录对象在纪录过程中获得新的发展流程才有可能推进诠释以进入电视艺术领域。?

电视纪录过程和纪录对象本身发展流程的融合,不是纪录主体刻意控制纪录对象就能做到的,而是纪录主体与纪录对象动态互控的结果。所谓动态互控,就是创作主体不急于从对象中找出自己想要的东西,而是打开摄像机镜头耐心地等待对象做出反应、观察生活中到底发生了什么,是编导用无言的心理暗示控制纪录对象与纪录过程的融合。在这方面,纪录片《舟舟的世界》就做出了别样的尝试:将控制的焦点放在舟舟活动的环境上。通过控制环境来控制纪录对象,比较集中地捕捉积蓄着诠释力度的心理细节和行为细节。结果在不干预其生活与行为流程的前提下,利用舟舟非常熟悉的一些“去处”巧妙地改变了其自在的生活流程;将之自然纳入电视纪录流程,从而使一位智障青年的生活从个别上升为一般、从表象深入到本质、从简单演绎出复杂——人类“长大”的代价,使电视纪录因自然推进诠释而步入艺术殿堂。?

电视纪录对纪录对象自在流程的再造意味着纪录就是发现,是让主体投射在对象中的感情、思想在纪录过程的自然状态中渐次澄明。如果对纪录对象的发展流程离开纪录过程与其应有的融合而作人为改造,那么纪录就是生造,是把主体的意志、情感、思想强塞进纪录对象之中,使之成为意义或感情的工具,其内在的生命组织也会遭到撕裂:它不再是连续的活生生的过程,而变成了诠释的“图解”;它可能走向“宣教”但不可能走向电视艺术。?

2.以主体精神的流向同纪录对象自在流程的融会推进诠释活动?

电视纪录改变纪录对象的发展流程以推动诠释,实则是主体情感、思想的流程认同纪录对象的自在流程,而纪录对象自在流程的向度和结果又反过来渗入纪录主体情感、思想的向度与结果。任何存在都有其自在的和必然,它并不为电视纪录提供特别的向度。但电视纪录主体却可能通过对其规律与必然的认同而使之成为主体所意识、所察觉的情致与意味——美只为欣赏者的欣赏而存在,那么纪录主体感觉、认识的可能性就在纪录过程中变为对象存在的现实性、纪录对象的目的变为纪录主体的目的、电视纪录的结果变为纪录对象发展的结果,从而使纪录对象“自身给出”其物质存在之外的精神意味,使主体诠释获得自然展开与推进。所以,真正为电视纪录所推动的诠释,不能超乎纪录对象的动态而进行,但对象自在的流程也不应成为拴在纪录“鼻子”上的缰绳。电视纪录的结果是整个纪录活动发生、发展、变化的综合反映,不是纪录对象的客观性所能孤立支配的。沿着纪录对象的自然展开而获得的纪录结果往往很不一样。因为电视纪录从开始到发展直至结束的过程,会对纪录对象从开始到发展直至结束的终极结果造成影响,而这影响正是走向结果的纪录过程对诠释活动的推进过程。在纪录过程的延伸中,不断获得推进的诠释使主体的感受、理解与纪录的客观实际相接近,从而形成一条与纪录过程相辅相成的发展轨迹,最终在纪录结果中自然呈现出活动要旨,“故事的收场能让原先的经历呈现出意外的景象”?⑦。纪录片《望长城》中的绕梁余音正是这样一个纪录推动诠释的片段——“寻找王向荣”。寻找王向荣,好就好在没有找到但胜于找到的纪录结果。这个结果是寻找一开始所不能逆料的,但又完全在寻找过程的情理之中。随着纪录过程的步步推进,焦建成对这片土地的感受,对长城脚下生生不息、

顽强且优美的人们的理解,愈益清晰、深刻、灵动,最终和纪录结果汇合升华为对“长城”中所凝聚的民族之情的诠释。?

电视纪录对诠释的推进离不开电视纪录活动自身的发展。电视纪录如果失去自身发展的内力,那么诠释活动必然趋向主观的牵强附会。电视纪录只有始终保持纪录过程与对象发展流程间的内在一致,既尊重纪录对象的内在生机又使之在纪录过程中获得新的发展机理,才能从其浅层的、简单的、表象的、个别的存在变成深层的、复杂的、本质的、普遍的存在——推进诠释以趋向艺术。??

电视纪录改变审视对象的角度以反正诠释?

从电视纪录开始的电视活动,如果在其纪录过程中能够改变审视纪录对象的视角,那么生活本身就有可能将主体既有的诠释予以反正,使原本看似无趣的东西变得意趣盎然或见微知著,进而获得艺术生机;也就有可能将其他艺术对生活的诠释反正为电视艺术对生活的诠释,将其他艺术的创造变成电视艺术的创造,“事物更可见,不是靠更多的光线,而是靠我注视的新角度。”?⑧电视纪录作为起点,其发展过程始终是一种“正在进行时”状态,这意味着纪录过程蕴含了纪录主体审视对象的多向度自由。视角的自由,实质上是心灵的自由。纪录对象有其存在的自然状态,而纪录主体有其审视对象的自由状态。对象的自然存在可能没有意味,但不同的审视角度却可能激发其意味的生成。?

视角,是一种发现,是主体思想的体现。纪录视角的改变使纪录对象的自在进入主体世界的理解性存在。电视纪录,始终存在着主体视角同纪录对象自在状态的碰撞、冲突。不是主体从纪录的过程中去发现新视角并将新视角作为纪录轴线一以贯之;就是主体将自身对世界的主观理解变成纪录的中心,让纪录围绕对理解的表达而展开。前者,电视纪录是电视艺术创造的本体;后者,电视纪录是说明主体理解的材料。两者实质上正反映出主体诠释观念和纪录观念的持久交锋。在这种情况下,以纪录视角控制纪录过程是解决这一冲突的最好途径。纪录视角的改变不等于纪录对象的改变,但会让纪录对象离开其自在状态而进入理想状态——纪录过程从纪录对象枝节横生的自在状态中分离出来,集中于对象与主体的精神世界能够形成同构的方面。纪录片《龙脊》摄制组去广西龙胜民族自治县采访之前,打算对那里实施“希望工程”的先进典型加以反映。但摄制组到了那里后,发现所谓的先进典型远不如现实的触目惊心更令人难以拒绝。那个小山村,坐落在一座名叫龙脊的大山里。纪录视角的转换和以此为推进逻辑的纪录过程,把“龙脊”的名称反正为对那片土地的新的诠释—一那些普通到也许永远不会为外面的世界所知道的师生正是支撑起现实生活的“龙脊”。?

可见,纪录视角的变换能够让生活本身对主体关于对象的成见得到反正。成见是每个人在一定的个人经验、文化修养、生活环境影响下形成的观察、思考问题的习惯性角度和方法,它往往成为把握事物的先在定势和局限。艺术创造,从某种程度上讲就是突破成见,提供认识对象把握对象的新角度、新方法,亦即新鲜思维方式。从电视纪录开始,意味着纪录主体对现实时空的直接面对、审视和介入,这使得纪录主体可能直接从纪录对象本身出发寻找不同以往的全新视角,从而使关于纪录对象的成见有所突破、反正。纪录视角对诠释成见的反正集中体现在两个方面:?

一是对世俗风尚的不予迎合。创作主体都是生活在一定时代、一定社会中的人,时代风尚、社会风气都会对其心理、思维、意识发生潜移默化的影响。这在电视剧选材、综艺节目设计、广告创意等方面都有较强烈的表现:电视剧领域被“武打风”、“戏说风”、“警匪风”、“言情风”的轮番席卷;综艺节目被“豪华风”、“铺张凤”、“粉饰风”、“矫情风”、“作秀风”的一次次横扫等。但这些迎合文化消费心态的风气,在从电视纪录开始的电视艺术创作中极为鲜见。因为从电视纪录开始等于直接观照物质现实本身。直面社会现实的要求,使主体对现实所可能怀有的任何主观想象、设计、理解不断遭受挑战,不断接受洗礼,使之不可能走得太远。即便是观照最为流俗的东西,它也是对“俗”的本相的直接显现。纪录片《芝麻酱还得慢慢调》让人看见的不是对世俗一般的展示,而是世态炎凉对普通人灵魂的慢性啮食。世俗在这里变成了对所谓“人情世故”的反观。所以,从电视纪录开始往往要求纪录主体对现实怀有守望心态,要求他们在对现实近乎虔诚的守望中获得观察、理解、反映现实世界的生动而且深刻、具有意义的视角。?

再是对社会意识形态的健康心态。艺术与社会意识形态的关系历来扑朔迷离,但有两种关系向来为艺术理论和艺术家所认同:(1)艺术与社会意识形态的积极关系,艺术是对生活的反映,社会意识形态是生活中尤其湍急的漩涡,集中体现着不同社会集团、社会阶层间观念、利益的矛盾冲突,是社会生活的焦点所在。所以艺术应该与社会意识形态紧密联系,对社会意识形态加以积极反映与表现?⑨。(2)艺术与社会意识形态的消极关系:社会意识形态总是将艺术奴役为其观念和主张的工具,所以艺术应该“为艺术而艺术”,将艺术从社会意识形态的“奴役”中解救出来?⑩。两种关系,两种态度。虽然各有其合理的一面,但前者容易滑向对社会意识形态的投合和利用,后者则易流于将艺术封入远离尘嚣的“象牙塔”。电视艺术因其“大众文化”的身份,纯粹的“象牙塔”定位比较少见,而对社会意识形态的积极态度则比较普遍。但由于受电视机构设置情况和电视艺术评奖制度的影响,它与社会意识形态的积极关系经常表现为对社会意识形态的利用:为了获得机构认可、获得起码的经费支持或为了迎合评奖惯例、取得评委的赞同而确定审视对象的角度和把握对象的方式。这在电视剧选材和“综艺”节目主题的选定上极为普遍。但在从电视纪录开始的艺术活动中,这种情况受到了客观条件的限制:生活有其自在的规律,不会为了让谁“拿到经费”或为了让谁“获奖”而有所改变,对其原生态的纪录和为这种纪录所激活的诠释更趋向于对生活本相的揭示,更趋向于在社会表象的洪流中还生活以素朴和沉静。所以,从电视纪录开始的电视活动主体,很难如其他电视艺术形态的创作者那样麇集在“富贵之地,繁华之乡”。他们往往出没于深山老林、穷乡僻壤或者潜入市井底层,对社会意识形态保持健康态度,即作为生活的一个正常方面来对待,不主观地褒贬,亦不功利地趋附,更不人为地疏淡。纪录片《阴阳》对各级“人民代表大会”、“协商会议”的纪录,《村民的选择》对选举“领导人”的直接纪录,既没有人为地渲染民主政治在普通人群中渗透的程度,也没有忽略这个为封建集权制所长期统治的民族正在萌动的民主意识。它如实地反映出农民政治生活的现实状态。?

以上分析,说明电视艺术可以从电视纪录开始,但不能结束于电视纪录,只有以各种方式从电视纪录走向诠释的活动才能趋向真正的电视艺术。

?

注释:?

①怀斯曼:代表作《》等。?

②让·鲁什:代表作《夏日纪事》等。?

③皮埃尔·马歇雷在《文学生产理论》中提出在对象客观存在的现象即在场的存在中包含着难以言明的、矛盾的、含混的只能为心灵察觉的东西即不在场的存在。?

④中、日、澳、英、美、法等多国电视机构联袂制作播出世界一体化性质的电视节目“迎接新世纪的曙光”。?

⑤加达默尔在《真理与方法》中以庆典为例展开对艺术品的时间性分析,认为时间性经验使艺术时间成为创造者与观赏者视界融合的前提。?

⑥乔治·基迪著:《艺术与美学》。?

⑦劳拉·斯·蒙福德著,林鹤译:《午后的爱情与意识形态》,中央编译出版社2000年版第104页。?

⑧罗贝尔·布烈松著,谭家雄等译:《电影书写札记》,三联书店2001年版第27页。?

⑨代表人物萨特、梅洛·庞蒂、马尔库塞等美学家,其中尤以萨特“介入”理论为典型。?

⑩代表人物如提出“为艺术而艺术”口号的戈蒂耶以及王尔德、波德莱尔等。