农村发展与“基层政府公司化”

改革开放以来,经济高速增长,农民生活水平显著提高,但是,出现的社会矛盾也相当突出。问题主要集中于城乡差别扩大、社会滞后、公共物品短缺,民众对政府的信任降低,社会出现紧张态势。我们将这种社会不和谐加剧的情况表述为“治理危机”。“发展观”的提出,标志着政府已经高度重视这个问题。

本人认为,农村治理危机的出现,主要根源在于政府在经济发展过程中的过度介入。这种过度介入,如果用国外关于政府与市场关系的理论来分析,就是地方政府的“发展型政府”特征。这种“发展型政府”在经济发展过程中的过度作用,既是对中国经济持续高度增长的解释,也是对社会不和谐加剧的解释。

政府在国家经济发展中的角色和作用,是政治经济学关注的核心问题之一。古典政治经济学认为,政府为经济发展提供稳定的外部环境,最重要的就是通过来保护人们的财产权利。但20世纪下半页东亚经济的起飞提供了一个与此不同的“政府-市场关系”模式:东亚国家的政府不仅仅只是在外部稳定和保护市场环境方面起作用,更重要的是,政府通过一系列政策(产业政策、财政政策等)直接介入市场运行,在微观上干预市场。而政府的干预政策也产生了促使经济快速发展的效果。

1982年,约翰逊(Chalmers Johnson)提出“发展型政府(developmental state)”的概念,用于分析日本的通产省在经济发展中的作用。这个模式介于苏联中央计划型模式和美国的自由市场模式之间政府在经济发展中起主导作用,但又不是苏联式的全面控制;市场是政府推动经济发展的主要工具,但又不同于美国式的自由市场。发展型政府通过有选择的产业政策、支持战略性产业的发展来推动经济的发展,往往通过两个因素起作用:其一,国家为提供生产要素,由政府指挥系统以低于市场利率的优惠信贷提供产业升级或者扩充规模所需要的资金;其二,国家用政策保护企业,用优惠利率和限制竞争的政策来扶持企业,以鼓励产业升级和扩大出口。

研究者认为,发展型政府之所以能发挥作用,与东北亚政府的特性密切相关:政治体制中的“统治”和“控制”是隐蔽地分开的,政治家统治而官僚控制,官僚队伍拥有采取主动和有效合作行动的足够空间;官僚队伍小而精,拥有适用于其制度的最好的管理才干;存在一个“领航机构(pilot agency)”,如日本通产省、韩国的经济企划院等。

与“发展型政府”相对的是“掠夺型政府(predatory state)”或者“盗贼政府(Kleptocracy)”。“掠夺型政府”以部分非洲国家为原型,指“以统治者与利益集团的个人关系为基础,以政府统治集团与社会上的特殊利益集团互相勾结、盘剥社会为特征的政府”。“掠夺型政府”体现在统治者的私利对公共利益的侵犯上,政府因为受统治集团的特殊利益所限制而缺少持续的发展意愿。作为一种政府干预市场的模式,“掠夺型政府”不是鼓励而是限制私人企业的发展,并以高于经济增长率的水平增加政府自身收入。

在发展型和掠夺型的“政府-市场”关系之外,还存在着以美国式的“政府-市场关系”为蓝本的“监管型国家”。“监管型政府”模式强调政府不直接干预市场,而是通过制定规则、提供法治环境等方式来影响市场的运行和约束企业。与“政府-市场(企业)”或者“政府-社会(利益集团)”的合作模式不同,监管型政府不与企业进行直接的合作,而是以监管者的身份来定位自身的活动。

“发展型政府”的概念早期主要用于对东北亚地区的分析,但随着中国改革开放以后经济的快速发展,学者开始将这个模式运用到对中国的解释中。

从最基本的层面来判断,中国经济在改革开放以后经历的持续高速发展的过程与政府在市场中发挥的重要作用是分不开的,因而将中国列入“发展型政府”的类型体系中也就理所当然。随着研究的深入,有学者认识到,在其他“发展型政府”中起主要的领航和推动作用的是中央政府部门,而在中国,这一角色则由地方政府来扮演,于是中国也被定位为“地方发展型政府”(Local Developmental State)。斯坦福大学政治系教授戴慕珍(Jean C. Oi)通过对这一作用机制的微观研究,提出了“地方国家法团主义”(Local State Corporatism):一方面,在经济发展的过程中,地方政府具有了公司的许多特征,官员们像董事会成员一样行动;另一方面,在地方经济的发展过程中,地方政府与企业密切合作。地方政府协调辖区内各个经济事业单位,正像是一个从事多种经营的实业公司。

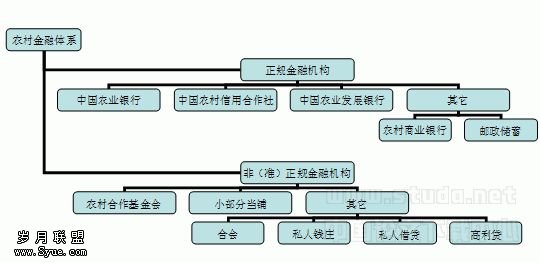

戴慕珍的代表作《中国农村经济起飞:经济改革的制度基础》(Rural China Takes Off, 1999),对地方政府发展经济的行为作了具体描述。她提出,地方政府通过四种方式控制和介入企业的经营运作 :一是工厂管理。地方政府把企业承包或租赁给个人而不是实行私有化,这有助于政府对企业进行干预和控制;二是资源分配。地方政府掌握着中央调拨给地方的计划内价格的物资和本地拥有的稀缺资源,进行有选择地分配;三是行政服务。包括协助企业取得营业执照、产品合格证、奖励以及减税的机会等常规服务,动员下辖的所有机构和组织扶植重点乡镇企业,甚至直接给予企业行政拨款;四是投资与贷款。通过控制投资和贷款来引导经济发展,而地方政府可以为企业提供贷款担保、评定企业贷款等级、支持当地成立半私营化的信贷组织等等。

激励地方政府积极推动乡村化的制度性因素主要包括财政体制改革和农业非集体化:分灶吃饭的财政体制改革激励了地方政府发展当地经济的积极性,而农业的非集体化使发展工业成为地方政府推动经济发展的首要选择。在这些因素的作用下,地方政府积极推动经济发展,扮演了企业家的角色。

1990年代中国农村和乡镇企业的发展出现了新的变化。80年代农村经济增长主要来自集体经济,地方政府偏爱集体所有的乡镇企业,而私营企业很少会被给予贷款和原材料供应方面的帮助;进入80年代末,国家的宏观经济环境出现了变化,银根紧缩,使得地方政府支持的乡镇企业风光不再。但戴慕珍认为,“地方国家法团主义”在90年代仍然具有解释力:一方面,地方政府通过有选择性的私有化加强集体经济,对少数重要的、获利较多的企业继续保持控制,关闭问题严重的企业,以销售、租赁等形式对其他企业进行改制;另一方面,把扶持的对象和范围扩展和延伸到私营企业。“正如他们原先帮助集体企业那样,地方官员通过调动资金、提供技术帮助、寻求市场机会、颁发执照来支持辖区内私营企业的发展”,通过这种方式,私营企业也被整合进“地方国家法团主义”的框架之中。

美国哥伦比亚大学系教授伯恩斯坦(Thomas Bernstein)和闾晓波的著作《当代的无代表纳税》(Taxation Without Representation in Contemporary Rural China, 2003),主要探讨中国的战略为什么导致农民、中央政府和地方政府之间出现紧张关系。他们认为,尽管中央政府经常支持农民的要求,但是,它已经不能通过为农村创立一套公平的、可信的负担体制来解决农民负担问题。中国有12亿人口,严峻的人口规模和、社会、民族的多样性,对于政策制订和行政管理产生了巨大的难题。因为中国是一个单一制而非联邦制的国家,这种情况更加恶化,而且,中央政府承担了更多的任务。农民负担问题,主要出现在中西部“农业中国”省份而很少出现在乡镇发达的东部省份,是因为国家在设计和指导适合两方面政策时面临的困难所致,也受到中国庞大的官僚体制缺陷的影响。

这本书也讨论了中国政府在经济发展的定位问题。他们认为,中国的地方政府兼具掠夺型和发展型特点。虽然中国高速的经济增长具有“发展型”的特点,但由于普遍存在的腐败与官商关系中的代理主义(Clientalism),他们认为中国地方政府的掠夺型特征值得注意。

“地方国家法团主义”对地方政府介入运作实现经济发展的具体机制进行了描述分析。“地方政府公司化”虽然最初只是被用来解释乡镇企业快速发展的现象,但是它揭示了基层政府活动的主要内容和方式。现在,虽然原来意义上的乡镇企业没落了,但是基层政权参与经济运作、介入企业运行的意愿和活动并没有减少,或者说,虽然已经基本上不再直接兴办控制企业,但是,基层政府在招商引资、土地征用等方面介入经济活动的强烈冲动,表现出同样鲜明的公司化行为特征。

因此,本文提出“基层政府公司化”概念,来概括基层政权的运行逻辑。“基层政府公司化”集中表现为政府以追求经济增长,特别是财政收入为最高动力。在某种意义上,GDP是这个公司的营业额,财政收入则是这个公司的利润。在“发展是第一要务”的纲领下,政府的公共服务责任退居其次。在这个过程中,基层政府表现出鲜明的自主性。这种“基层政府的自主性”,既体现在相对于中央政府而言的自主性,即财政上的分灶吃饭使得他们在财政发展方面有自主行动,也体现在相对于农村社会而言的自主性,在日常运转中忽略农村社会的需要、忽略平衡各种社会利益的需求。换言之,这种自主性突出地表现为,既利用国家体制的资源,又逃避体制的约束。

“基层政府公司化”在经济发展的过程中发挥了巨大的积极作用,但同时,它也促使“治理危机”出现:第一,大量资源被用于满足地方经济发展的目的。在现有的考核体系中,经济发展是最为重要的指标,这使得基层政府有强烈的意愿将各种资源用来发展经济;而在动员型的政治体制下,国家与社会之间的关系不平衡,农村社会的要求对基层政权没有制度性的约束力,基层政府没有提供公共物品的动机。第二,无法有效地化解基层社会内部的紧张和冲突:一方面,基层政府对于社会冲突的处理缺少动力;另一方面,基层政权本身也被卷入社会冲突中,成为冲突过程中的利益相关者甚至是冲突发生的根源,尤其体现在矛盾最为集中的征地活动中。第三,政府无力满足基层社会对公共服务和公共物品的需要,因而相应地也就无法获取政治支持。

同为“发展型政府”,为什么东北亚地区没有出现中国式的“治理危机”?本人认为,中国的“地方发展型政府”是一个重要的因素。东北亚地区的“发展型政府”往往是中央政府中发展经济的“领航机构”,它发展经济只是中央政府的一个具体部门所负责的工作。而在中国,作为一级政府的地方政府充当“发展型政府”的角色,这直接影响到本级政府其他事业和服务的开展。

因此,在东北亚地区,“发展型政府”带来的负面效果主要集中在市场机制的不完善上;而在中国,则还带来了基层政府公共服务的供给短缺、社会发展滞后等严重问题。

政府公司化的特征是当前“治理危机”的基本成因。目前农村发展出现的治理问题,可以直接从地方政府的组织结构和日常运行找到解释,或者说,基层政府的公司化特征,与农村治理危机有直接的逻辑关系。虽然中央政府提出建设“服务型”政府的要求,但是基层政府并没有相应地调整自身的职能、活动和目标。治理危机的出现,其实是政府转型滞后的直接结果。因此,“发展”不仅仅是理念问题,更重要的是政府运行体制的问题。

要从根本上解决“治理危机”,必须立足于政府自身的改革创新。发展型政府必须向监管型政府转变。将基层政府直接介入市场运作、发展地方经济的积极性转向发展社会事业、提供公共物品和服务,对于中国的基层政府来说,这是一个性的重大转变。从以往的基层政府改革情况来看,上级政府发动的改革在基层往往缺少持续的动力,机构精简已是困难重重,遑论扭转运行机制了。要实现基层政府运行机制的转换,必须从基层社会培育动力,从这个角度来看,政府自身的改革必须辅之以基层民主。通过基层民主,使基层政府的运转被置于民众的监督和问责之下,使得政府的运行建立在社会需求的基础上,才能真正克服基层政府的公司化倾向,才能真正将基层政府的运行机制转变为以公共服务为核心。