清代佃农的中农化

来源:岁月联盟

时间:2010-08-11

中农,一般是指地位介于富农和贫农之间的农民。他们大都具有比较齐备的、包括土地、农具和资金在内的生产要素,多数是自耕农。土地是封建社会农民最重要的生产要素,耕种地主土地的佃农获得土地,实为佃农中农化最本质的标志。

从秦汉以至隋唐,贫穷农民只能通过垦辟荒土和国家授田两种途径获得土地。晋代的占田制就是鼓励农民垦荒,汉代的“赋民公田”,以及北魏至隋唐的均田制,就是国家向农民授田。在此漫长的岁月中,由于农业生产力低下,佃农又为具有严格人身隶属关系的依附农制所因扰,并有可能获得国家授与的土地,佃农通过土地买卖置备田产的记载极少。

到了宋代,随着社会经济的,使社会下层的各个阶级与阶层也得到了一定的经济地位上升的机遇。加以宋代“田制不立”,“不抑兼并”,通过买卖日益成为占有土地的主要手段。从此佃农买地的记载渐多。既有佃农买民田的记载,如北宋湖湘一带,有些佃农“或丁口蓄多,衣食有余,稍能买田宅三五亩,出立户名,便欲脱离主户而去”[1] 。他们企盼“己田自种乐为农,不肯勤耕事主翁”[2] 。也有佃农买官田的记载。宋代对国有土地,开始以募民承佃为主,后来越来越多地实行鬻卖。对出卖的官田,有时给原有佃农以优待。如治平年间规定,“有租佃户及五十年者,如自收买,与于十分价钱内减三分”[3] 。租佃官田的虽混有大量豪强大户,但也应有名实相符的佃农。吕大钧甚至主张,“保民之要”,除“存恤主户”之外,还应“招诱客户,使之置田以为主户”[4] ,可见佃农买田已非偶发现象。从此,佃农的中农化就通过上述三种途径延袭下来。

清代,清政府为恢复经过长期战乱破坏的农业生产,奖励垦荒,规定各地民人,对无主荒田“开垦耕种,永准为业”。到乾隆年间为进一步挖掘垦荒潜力,清政府规定,对边省和内地可垦的零星土地,“悉听本地民夷垦种,免其升科”。清初对明代“藩封之产”,实行更名田政策,无偿地交与原耕佃农承种纳粮。清初三次大规模圈地,对大量八旗兵丁分给份地。这都是另一种形式的国家授田。随着社会经济的进一步发展,佃农“力穑积财置田”的记载更多。包括佃农在内贫穷农民的中农化沿着上原有途径在继续发展。而清代永佃制和押租制的流行,又为佃农中农化提供了新的途径,这正是本文所要重点讨论的问题。

永佃制与佃农中农化

清代,永佃制流行于福建、江苏、浙江、江西、安徽、广东诸省的部分地区。在这种租佃制度下,地主的土地所有权发生分解,分割成田底与田面。由于佃农投入工本垦辟、改良土地或出资购买,地主用田面权的形式,将土地的经营权和部分土地所有权授与或转让与佃农。地主对于田底,佃农对于田面,分别享有占有、收益和处置的权利,主要是可以分别让渡,可以分别出佃并收取地租。地主无权增租夺佃和干预佃农的生产经营,佃农获得了完备的经营自由,地主的土地所有权与经营权完全分离。地主的土地所有权向生产经营者分割,是永佃制的实质所在,也是它优越性的所在。

田面权是否是地主土地所有权的分割,学术界意见分岐。许多学者持肯定意见。有些学者持否定意见,认为只是土地所有权和经营权在一定条件下的长期分离。作者同意前一种观点,主要是基于以下理由。

第一,土地这种重要资源的产权,在封建社会中,历来是可以交易的。清代土地产权的交易日益频繁,绝卖、活卖、典当、加找之类的多种多样的交易形式日益发展,并在全国各地形成许多具体的“乡规”、“俗例”。田面权的交易频繁,与通常的土地买卖如出一辙,多种多样的交易形式,也是应有尽有。许多学者从官方档案和民间契约中收集的大量资料,都充分证明了这一点。兹各举一例。

[活卖] 活卖是指土地所有者卖出田地时,不收足田价,保留回赎、加找的权利。通常在买卖契约上写明“有力之日,照契取赎”、“不拘年限,听备契面银两取赎”之类的文字。现存土地买卖文契中,就有几十年甚至上百年以后备原价回赎的事例。田面权交易也同样存在活卖。如广东揭阳县张士瑞有“质田十三亩,是张洪善粮业”(质田和粮业是当地田面和田底的别称——作者)。雍正五年,张士瑞得价银八十七两八钱,将质田卖与张洪善,说明“并不是绝卖”。乾隆十五年,即二十余年之后,张士瑞家“备足原价,赎回耕种”[5] 。

[典当] 典当是指土地所有者将土地押与他人使用,换取钱物,不付利息,到期偿还钱物,收回土地。它与活卖的区别,主要在明确规定取赎年限。如福建闽清县恭安将“民田面租二号”,于嘉庆九年典与其叔彬瑞,价银一十二两五钱,文契写明“面约年限三年,年限满之日听侄取赎”[6] 。

[绝卖] 绝卖是指同通常的商品买卖一样,一次性卖断,土地所有权随即完全转移。如江西瑞金县李士仁家,于雍正十年曾将“田皮一亩六合”活卖与刘能锡,得价银三十一两。乾隆十八年,又将“田皮八合”,连同前活卖的田皮,“一并立契绝退与刘能锡,找价三十五两”,“契价两清”[7] 。

[加找] 加找是指土地活卖后,卖主可以向买主要求增加田价,可以一而再,再而三;时间可以延续多年,甚至有百年以上者,直至立契绝卖为止。这种土地买卖陋规,也存在于田面的买卖。如江苏长洲县章敬山于康熙五十八年,将“八亩五分的田面,得银一两”,活卖与章茂甫耕种。乾隆三年,又“加绝了十两银子”,契载由章茂甫“永远布种”[8] 。

田面买卖是从属于田面所有权的处置权的一种实现,正如恩格斯所说,土地所有权,不仅意味着占有土地,“而且意味着把它出让的可能性”[9] 。田面买卖与田面所有权正密切相关。

第二,在永佃制下,地主出租田底,可以收取地租;佃农出租田面,也可以收取地租。一般称前者为大租,称后者为小租,在和福建某些地区与此相反,称前者为小租,称后者为大租。在江西,“佃人承佃主田,不自耕种,借与他人耕种者,谓之借耕。借耕之人,既纳田主骨租,又交佃人皮租”[10] 。在福建,“长乐之田,有面有根,富者买面收租,贫者买根耕种。且有不自耕而令他人代佃,佃户一还面租,一还根租。或总输于根主、而根主分还面主者”[11] (这里田根、田面的含义,与通常田根田面的含义正好相反)。又如在江南地区,租种田面的“佃客,自愿于租额之外,另输小租为酬报”[12] 。当地也称小租为“犁头钱”或“花利谷”。

由于社会经济条件与佃农个人生产条件多种多样的复杂情况,大租与小租的比例关系也迥然各异。有大租多于小租、小租多于大租、大租小租相等,以及除大租外,小租采取各半均分等情况。兹各举一例。

[大租多于小租] 乾隆间,浙江松阳县田面主刘茂贵将田面佃与王国兴,“说过每年完了田主四石租谷,再分给刘茂贵一石谷子”[13] 。

[小租多于大租] 乾隆间,福建仙游县朱煌士将田面佃与林好老,“年纳徐府大租八斗官粮外,又年纳朱根租二石民粮[14] (此处的根租即田面租)。

[大租与小租相等] 乾隆间,福建南安县黄骥观将田面佃与马全。马全“每年纳蒋表正租二石,并纳黄骥观佃租二石”[15] 。

[其他] 乾隆间,江苏宝山县钱佛助将田面佃与孟岳承种,言明“除还业主额租外,余米各半均分”[16] 。

土地收益权是与土地所有权直接相关的权利,所以说“地租的占有是土地所有权借以实现的经济形式”[17] 。佃农出租田面,收取小租,其根据就是田面所有权。

此外,官方档案与民间契约中,又有很多“自承祖遗下旱田皮”、“承父手遗有水田皮”、“父手遗下旱田皮”之类的记载。这说明田面权又具有财产权可以继承的属性。从上述各点可以看出,田面权是一种土地所有权,而不仅只是一种土地经营权,它来自对地主土地所有权的分割。清代佃农就早已认为“其田面为恒产所在”[18] 。

永佃制的流行,反映了地主的土地所有权向生产经营者转移、佃农中农化的一种经济进步的历史趋势。租佃制度的这种创新,给佃农带来了多种经济利益。

首先是生产效益。佃农耕作具有田面权的土地,有比较完全的经营独立性,可以自主选择资金和劳力的投入方向,或扩大生产,获取规模效益;或从事机会成本低的经济作物种植和家庭手生产,获取比较利益。但这些普通佃农也大致可能办到。永佃制给他们带来的主要是能获得级差地租的机遇。耕种自己田面的佃农,经营权稳定,乐意作中长期打算,向土地投入工本,兴修水利,改良土地,以获取级差地租。

级差地租本来是生产条件较好的农业生产经营者所获得却转归土地所有者的那一部分超额地租。现在可以由耕种田面的佃农获得。级差地租按其形成的形式不同,可分为级差地租Ⅰ和级差地租Ⅱ。

级差地租Ⅰ是经营肥力较高或位置较优土地所形成的级差地租。乾隆《福建省例》说,该省有些地方,“如系近水腴田,则田皮价值反贵于田骨,争相佃种,可享无赋之租”,就是说的这种情况。这在新开发的台湾地区,尤为显著。同治《淡水厅志》说,“近港水田,实称沃壤,盖自内山水源错出,因势利导,通流引灌,以时宣泄,故少旱涝,此陂圳之设,为利最溥”。这种“陂圳之设,大者数千金,小亦不下数百”[19] 。多由佃农或佃农与地主共同集资兴建。所以“彰化、淡水田皆通溪,一年两熟,约计每田一甲,可产谷四五十石至七八十石不等,丰收之年,上田有收至百余石者”[20] 。连横《台湾通史•农业志》也说,台湾“上田一甲收谷百石,中七十石,下四十石”。田一甲为清亩十一亩,亩田收谷至八九石,在大陆亦实属罕见。这种高额收益,实际就包括级差地租Ⅰ在内。

级差地租Ⅱ是由于对土地连续追加投资,如通过施肥、平整土地、修建塘堰和排灌渠道,以改良土地而引起的单位面积产量提高而产生的超额地租。如江西安远县蔡友职,于康熙五十六年,“将顶耕之田”卖与蔡相叔,文契中有“共载老租十角正”,可见是一宗田面买卖。蔡相叔获得田面权后,自行耕种二十多年,由于连续追加工本,将“田垦熟,成了肥地”。蔡相叔自称是“顶耕年久,田成膏腴”。这说明他已可获得级差地租Ⅱ。到乾隆五年,蔡友职见利眼开,竟要求备价取赎,酿成纠纷 。嘉庆《增城县志》说,佃农租种地主土地,“或以永远为期,硗瘠之土,一经承佃,辄不惜工费以渔利,而田主莫能取盈”,这说的也是佃农在争取获得级差地租Ⅱ。

其次是地租效益。佃农垦荒成熟或改良土地,是永佃制的重要来源。对这类土地,地主通常定租较轻,以补偿佃农投入的工本。如《钱谷挈要》说,地主田地经佃农“垦复耕种,则田主为田骨,垦种之人为田皮,骨向皮收租完粮,其租甚微”。当佃农从生产上获益,经济收入增加之后,更会显得如此,如光绪《雩都县志》说,田地“因出息广,厚利皆归佃人,而田主仅得些须之租”。凡具有田面权的佃农,向田底主交纳的地租,通常比一般佃农的地租为轻 ,这就是佃农耕种自己田面所获得的地租效益。

另一种情况是,佃农将田面出租,以收取地租。前面说过,佃农出租土地,可以收取小租,与地主收取的大租,具有多种比例关系。但在许多地区,生产条件较好的土地,佃农收取的小组,一般要多于地主收取的大租。如在福建;乾隆《福建省例》说,“面主纳粮收租,根主纳税种田,面租一石,根租数石”(这里说的面租是大租,根租是小组)。该省龙岩州也是“小租加倍原租”{23} 。如在江西,道光《宁都直隶州志》说,如五十亩之田,借耕之人岁可获谷二百石,“则以五十石为骨租,以七十石为皮租”,通常是“皮多骨少”(这里所说的皮租是小租,骨租是大租)。特别是在新垦区台湾,更显得突出。“业户得租数少,佃户得租数多”。地主对每甲土地,“每岁止抽分租谷六石至八石不等”,而“佃户与分租息,每甲可得数十石”[24] 。如在鹿港厅,大租“田租率八石,园租率四石”,而小租“田租率二三十石,园半之”[25] 。这是佃农出租田面所获得的地租效益。

再次是地价效益。佃农如果出卖田面,可以获得一笔田价。田面价通常由田地肥瘠和当地耕作习惯所决定。姜皋《浦泖农咨》说,江苏松江府,“田又有田面之说,是佃户前后授受之价也,亦视其田之高下广狭肥瘠以为差等。向来最上者一亩可值十余千,递降至一二千钱不等。若村落稠密,人户殷繁,进出水便当,即下田亦如上田之值。惟田亩窄狭者,虽田脚膏腴,而农人多恶之而不愿承种”。各地的田面价大抵与田底价不相上下。如在江南地区,乾隆《金匮县志》说,“在村僻每耕一亩,有田面灰肥银,较田价相上下”。乾隆《无锡县志》说,“佃授受田之银,较田价相上下”。但高产良田,田面价常比田底价为高。在江南地区,诸联《明斋小识》说,青浦县的“田价莫贵于淀湖西四十二、四十三保之间,地高而港阔,水旱无虞。得是田者曰田底,每亩值二三十金不等。种者曰田面,农与农私相授受,价较昂于底”。在江西,道光《雩都县志》说,“田有田骨田皮,田皮属佃人,价时或高于田骨”。有的高达数倍,同治《广昌县志》说,田皮小买“较之田骨大买加三四倍”。在福建,乾隆《福建省例》说,该省汀州府一带,“近水腴田,田皮价值反贵于田骨”。该省仙游县,“田分根面,根系耕田纳租,极贵;面系收租完粮,极贱”[26] 。在台湾鹿港厅,“大租价极贱,小租价极贵”[27] 。台湾银行经济研究室清末调查,“台湾习惯,大租之买卖价格概为小租之半价”[28] 。

清代人口剧增之后,田地供求关系趋向紧张。在永佃制流行地区,农民趋重田面,竞争加剧,如福建,道光《龙岩州志》说,该州“山多田少,耕农者众,往往视田亩租额为赢余者,多出资钱,私相承顶”。而“近水腴田”,更是“争相佃种”。而一些地主富室也参与炒作,乾隆《福建省例》说,该省汀州府一带,“总缘根有数倍之收,虽价贵于买面,生监富室乐于买根,甘为佃户”。竞佃和竞买导致田面价上涨。这也当然会有利于拥有田面的佃农。

地主的土地所有权向佃农分割,不仅从收益上反映出来,而且从经营上也反映出来。各地在田分底面之后,“田皆主佃两业,佃人转买承种,田主无能过问”。[29] 特别是佃农出租田面,“赔主日与佃亲,其田之广狭肥瘠,悉已稔知”,而地主“徒抱租簿内之土名,向赔收租,不审其田在何图里,座落何村”[30] 。“田虽系业主出名,而实归佃户承管也”[31] 。许多封建官吏更是感慨系之,如康熙《平和县志》说,“业主徒有田产之名,而租户反有操纵之势”。乾隆《无锡县志》说,佃户“权反过于业产”。道光《瑞金县志》也说是“主弱佃强”。

在中国地主制经济下,土地由小农经营,从占有小块田面权的个别佃农来说,从永佃制中受益终究是有限的。但永佃制作为一种租佃制度,所带来的是一种整体经济效益,可以使许多佃农普遍受益。如永佃制所带来的经济激励机制,就有利于推动佃农向土地投入工本以改良土地。而当时许多地区出现的田皮流通快于田底流通的情况,也会有利于土地资源的合理流动,优化土地资源配置。这都有利于促进农业生产的发展。永佃制流行的地区大都是农业生产和农产品商品生产比较发达的地区,这绝不是偶然的。

明代嘉靖《龙岩县志》《龙溪县志》等书中,出现“一田二主”、“一田三主”之说。有些学者习焉不察,因袭其说,认为永佃制会加重现耕佃农的地租负担,出租田面的佃农会转化为主,加强了封建经济,简单地论定“一田二主”是一种“历史的倒退”。不可否认,有些交纳大租又交纳小租的佃农地租负担有所加重,有些佃农也发展成为地主,有些地主也挤进来购买田皮渔利。但是,这些都不是永佃制发展中的主流现象。永佃制的发展,到底是有利于佃农的中农化,还是促进了佃农的地主化,关键在于从事实际耕作的佃农,既要交大租,又要交小租,地租负担是否加重?这需要实证分析,才能得出结论。

[例证1] 魏金玉教授根据明代万历《漳州府志》、清代道光《宁都直隶州志》《台案汇录甲集》和连横《台湾通史•农业志》提供的数据匡算,佃农耕种自己具有田面权的土地,其粮食生产所得,为土地产量的3/5、3/4和7/8上下;需要交纳大租、小租的佃农所得为2/5、2/5、和1/2上下 。普通定额租制的地租率是“主佃谷得其半”。交纳大租、小租的佃农与普通佃农相比,两例是所得减少约1/10,一例是大体持平。

[例证2] 周力农教授指出,在台湾地区,“如以每甲上田产谷八十石为准,大租一般为八石,小租一般为三十二石,则佃人可得四十石。通常情况下,大租占收获物的一至二成,小租占四至五成,佃人约得五成”[35] 。

[例证3] 福建地区,分解成田底、田面的土地,地主如将同一块土地上的田面买回,就叫做“根面全”田地。根据《明清福建经济契约文选辑》中的资料,自乾隆至光绪年间,在闽清、侯官、福州等地,地主出租这种根面全的土地,许多都是采取对半分成的分成租办法。如该书注明出租根全面田地的契约共25宗,其中采取对半分成的8宗,大都说明“递年不拘损熟,早冬预先报知,一一对半均分”。另有3宗是四六分成,如说“早晚二冬四六均分”,“早晚二冬田主应六分、耕佃应四分”,“耕者四分、田主六分”之类,另一例则是“就田头每百斤”“田主六十五斤”,佃农“三十五斤”。

上述例证说明,交纳大租与小租的田地,与交纳通常定额租的田地,其地租率大体相当,即有所提高,亦为数有限。有些高产田,地租量虽增,而地租率仍可不变。当然也不能否认还有些高地租率。出现上述情况,主要是由于在同一地区之内,有田面权的土地与无田面权的土地总是交错地存在,有些地区无田面权的普通土地甚至还占居主导地位。从事实际耕作的佃农具有多种选择,这就会形成一种均衡机制,使小租加大租的地租率,总是会以普通定额租的对分地租率为中心,按供求关系上下浮动,避免出现过高的地租率。如江西宁都州高湖村的曾氏族田,因“骨重皮轻,无人承种”,只得“减租五桶”[34] 。这就是说,在这种均衡机制的调节下,大租多的,小租就会少一些;大租少的,小租就会多一些,使农民佃种底面分开的土地,其大租与小租的总额,会与佃种相同质量底面不分土地的地租额大体相当,从而使二者的地租率大体相当。永佃制田地出现大租、小租的多种比例关系,其源盖出于此。总之,小租大都是地主原有地租的部分转移,并非额外的苛索。这是地主土地所有权向生产经营者分割的必然结果,是其题中应有之义。这说明佃农收取小租,实含有垫支资本报偿的意义,而非地租剥削。

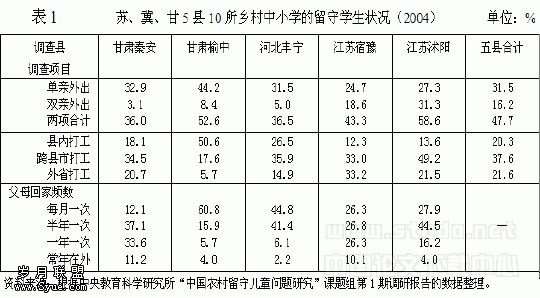

在现存明清史料中,难以找到永佃制促进佃农中农化有说服力的典型材料。土地改革时,福建省农民协会对古田县七保村的调查,却有助我们说明问题。请见下表:{35}

成分| 户数|自耕皮田(亩)|转耕皮田(亩)|占总数%

地主| 3|0| 26.71| 1.85

富农| 2|57.50| 22.80| 5.57

富裕中农| 9|61.88| 17.45| 5.51

中农| 67|281.24| 68.52| 24.28

贫农| 137|702.35| 132.03| 57.91

商人| 6|38.57| 16.89| 3.85

小商贩| 1|0.98| 0| 0.07

自由职业者| 1|0| 5.25| 0.37

游民| 1|8.56| 0| 0.59

该村全村2418.89亩田地中,有田面1440.37亩。地主、富农占有的田面,仅占田面总额的7%左右,而88%左右的田面都掌握在富裕中农、中农和贫农手中。全村227户各色人等共有土地2418.89亩,平均每户10.66亩。而137户贫农共有田面834.38亩,每户平均6.1亩。他们可能还占有少量根面全的土地,这样贫农户均占地就接近全村户均占地数。从这些数字中,难以得出有严重阶级分化的结论,而农民通过占有田面而导致的中农化现象却明显存在。地主对佃农地租剥削的阶级分析,如果形成思维定式,就难以在错综复杂的经济现象中,揭露事物的本质。实事求是为创新之本,教条主义必须抛弃。

押租制与佃农中农化

押租制是一种佃农交纳押金才能佃种地主土地的租佃制度。典型的押租制是佃农支付押金获得佃权,“其租照常,其银无利,直俟退佃还银”[36] ,一般议有租佃年限。佃农的佃权既是有偿获得,也就可以有偿转让。押租制的流行,反映了佃权,即土地经营权的商品化和货币化,正如民谚所云:“佃户之出资买耕,犹夫田主之出银买田”。这是佃农通过货币权,获得更有保障的土地经营权,与一般租佃相比,体现了土地所有权与经营权的进一步分离。押租制在全国各地普遍流行,而以四川、湖南为最。

押租制的佃权是土地经营权,永佃制的田面权,既是土地经营权,又是土地的部分所有权。二者性质根本不同。学术界有时加以混用。产权主体的各种权利,如所有权、经营权等等,如果互相分离,取得相对独立地存在,无论在理论上和实际上都必须严格加以区别,不能混淆。

押租制流行既久,逐渐产生了佃户减押、地主加租,即所谓租重押轻;和佃农加押、地主减租,即所谓押重租轻的两种现象。后者的流行较前者普遍,尤以四川为盛。魏金玉教授对此有精辟分析,他指出,加押减租,“意味着佃户手中抵押得来的佃权,具有了部分地权的因素”,即“意味着佃权侵蚀了地权,开始与部分地权相结合了。原来的地主土地所有权也就随之而不完整了”。它的,会导致佃农成为小土地所有者,出现“佃农中农化的倾向”{37} 。

我在《清代农民经济扩大再生产的形式》一文 中曾经指出,四川因明末清初战争破坏,农业生产恢复和发展较晚,至乾隆嘉庆间始日有起色。此后出现了佃农积资买田趋势,一直延续至民国年间。民国《南充县志》说,“丧乱之后,巨室旧家悬田待售”,“农家者流,亦时时问价及之,诚异事也”。民国《巴县志》说,“今里中之兴起者,多属佃农”。民国《中江县志》说,“赁耕小户多有渐成殷富者“。值得注意的是,他们买田主要是通过加押减租、押重租轻的途径。正如咸丰《云阳县志》说,他们”不买实业,当押土地,情愿作佃户,而不肯为田主“。下面将吸取魏金玉教授的思路,以四川为典型,对通过加押减租而导致的佃农中农化现象,作进一步探讨。

地租是土地所有权的经济表现。加押减租实际上是佃农用货币向地主购买土地,体现了押租制的佃权买卖关系异化为地权买卖关系。佃农的第一次加押减租,就是这种变化的开端。 以后经过多次加押减租,即“压租日重,佃钱日微”[39] 的渐进过程,使土地所有权逐渐向佃农手中转移,最后成为土地所有者。正如清末人说,“压重则租愈少,有年年加压减租,历时既久,所加之压,与买价相去无几者”[40] 。於是地主“所取之押侔于田价,所有之租不过升斗,管业者徒拥虚名,佃业者隐受实惠。苦乐相形,佃强于主”[41] 。因此,我们可以说,加押减租的运行,实质上是一种分期付款式的土地买卖。

押重租轻的比例关系,在多数情况下,特别是加押减租流行的初期,主要是根据地主需要货币的缓急程度,和佃农支付能力的大小程度而决定的,具有一定的随意性。有的学者根据嘉庆道光年间四川押重租轻的近二十个事例分析,押金数额同地租价值之间相差十分悬殊。前者为后者的二十倍,三十倍,五六十倍,八九十倍,乃至高达一百三十倍[42] 。加押与减租之间,实漫无。

但加押减租行之既久,遂逐渐规范化,在某些地区形成一种适用于当地的标准价。光绪《广安州新志》说,“主户富则寡取,凡石谷之田,取钱千,则岁收租息四斗”。“贫者取钱十千,四斗为息,佃户例不纳租”。又如民国《遂宁县志》说,租地价格,各路不同,该县西北路,“租地以谷者,则凡溢取押租钱一百钏,即须减去租谷五斗”。又如民国《巴县志》说,“租额之多寡,以质金之轻重定之”。质“重者减少田租,加值百元,约减租二石”。

分期付款式的加押减租,为佃农利用地主的货币需要,以最低交易成本获得土地提供了机遇。

首先是田价低。在四川,人们可以用买田、当田和加押佃田等方式占有土地。其代价不等,一般是当田“所取较卖为轻,较佃为重”[43] ,以加押佃田代价最低。加押的极限是“侔于田价”,或“与买价相去无几”,实际上通常是低于买价,甚至是大大低于买价。有例为证。

宣统间,永川县有一宗地主肖卫封佃田与尤照临的案卷说,“肖卫封此田出谷百二十挑,约值价钱千一百串。尤照临以稳钱三百串佃耕,每年租谷二十三石。随后加成稳钱五百八十串,年租两斗,与贱价出卖无异”[44] 。在四川,“凡田不以亩,通曰挑,即担也。率五担当一亩,担计谷四斗,斗计米四十斤”[45] 。按此,此田出谷百二十挑,即产量为四百八十斗。年租两斗,仅为产量的千分之四。地租实际上已成为一种象征性的装饰物。押租钱五百八十串,仅为田价千一百串的52%。尤照临实际上是以一半的田价买了这宗土地,所以县令在判词中说,“与贱价出卖无异”。

其次是无赋役负担。在封建社会中,无论是地主和自耕农,占有田地之后均须向国家交纳田赋,供应徭差。乾隆间,罗江县李调元在《卖田说》一文中对四川赋役情况有所说明。他说,“计十亩之田,不足以食十口之家,又称贷而益之,犹可支也。吾邑地当孔道,征徭俱按粮加派。每十亩征银三分。每分加平三分三厘,则一钱矣。虽国课应完,犹可支也。而官府每遇大役,则按粮令乡保加派,每钱加至一两,犹可支也。每岁加派十次、二十次不等,则叠至十两、二十两矣!凡遇过差,公馆、驿马、酒水、门包、长随、书吏、衙役、夫轿皆于是出,而乡约又借官私派。”所以他的结论是“不如卖田以佃田”。[46] 佃农通过加押减租买地,也是这样一种趋利避害的理性选择。

此外,佃农买田,多由白手起家,资金积累需要一个过程。加押减租的分期付款方式,佃农可以攒多少钱,就买多少租,既不积压资金,又可随时得利。

对佃农通过加押减租用低交易成本获得土地,沈秉坤在另一份文告中曾加以论述。他说,“大压佃田,扌焉租无几,不出丁粮,不花税契,田主被掯,完粮无力,加压减租,佃农获利”[47] 。正是由于这些原因,许多佃农在加押减租,实际上已占有田土之后,仍宁愿保持原有租佃关系不变,形成一种名不符实的特殊租佃关系。

佃农通常用如下两种办法,以完成地权交易,又保持原有租佃关系不变。一是将地租压至极少。如在巴县,同治九年,杨三顺佃种周海林田土,押租一百五十两,同治十一年,加押租银二十两,年议租钱一串。光绪三十一年,彭尊五佃种郑海山田地,押租银三百六十两,“租六升”[48] 。另一种办法是免交地租。如巴县刘国华于嘉庆二十三年佃于荣开“房屋一间,土一份,园土悉行在内”,“出押佃九六色银七两整,其银无利,土无租”。[49] 民国《南川县志》说,押租“有与买价相埒,概不取租者,曰加大押佃,实与典当无异”。民国《巴县志》也说,“甚有质金过重,而地无一粒之获者”。

经过加押减租之后,如果佃农交纳的地租,与这块土地应当交纳的田赋相当,从理论上说,这块土地的所有权实际上已经转移到了佃农手中,佃农已经成为自耕农。有些地方官从保证国家的田赋征收出发,很注意掌握这种界限,在处理诉讼案件时多保留一些地租。光绪间江安县知县沈秉坤的一份判例即可说明。他说,“加稳必须减租,该民租谷又止四石五斗,再减则大粮无从完纳。为目前计,固可多得百金;为后来计,则又少去数石,殊非长策。著再凭证饬令贵、兴酌加稳银四十金,准其扣租五斗。该民嗣后不准再行升稳减租”[50] 。这也有利于佃农保持原有的租佃关系。所以民国《云阳县志》说,“佃有余利,久亦买佃作富人,而为佃如故。他农百计营夺,固不可动。数世相安,视同已产”。

下面举一实例。清末民初,合川县曾遂良家有一佃户。曾说他“是雄于资者,手积钱三千万不置产业而耕人田,今尚为我佃户”。这个佃户年事已高,他自述:自从佃田耕种之后,每有余积,其父就“使囤积谷,同治甲子,石谷银十两,得数百金,自此家渐裕。乡里率向借贷,无不允,借后偿以低货,如梁、麦、油、米等项,辄昂贵”。“去岁则大熟,累岁之歉,报以一岁之丰,是岁余千贯,今犹是业。生子七,每婚辄配佃田”[51] 。这个老人一生积资三千余万文铜钱,很可能是通过加押减租方式,为七个儿子各置备一份佃田,使他们成为实际上的自耕农。这一家可说是一个佃农中农化的典型。民国《中江县志》说,“赁耕小户多有渐成殷富者,节俭勤苦,又粮价腾起,实使之然,此世局一大变动也”。这个老人又是这样一个典型。

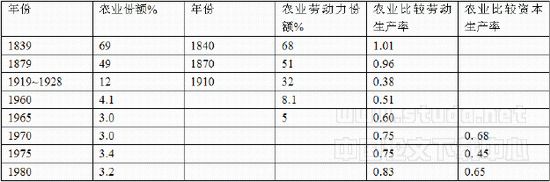

在清代档案中,还发现一些大额押租的事例。兹将其中嘉庆朝押租银在一百两以上、押租钱在一百千文以上的事例,列表如下。

清代嘉庆朝四川大额押租示例

年代| 地区|佃户| 押 租|地 租

元年| 射洪县|鲁维纲|钱100千文|钱20千文

元年| 巴县|刘明安|银100两|谷45石

三年| 郫县|李耀斗|银60两钱170千文|谷40石

八年| 犍为县|郭锦洪|银132两|谷2石3斗

十年| 绵州|吴贵元|钱204千文|谷4石

十年| |陈伦拔|银250两|谷12石

十一年| 江安县|余维奉|银800两|谷30石

十二年| 泸州|周帼奇|钱120千文|—

十三年| 眉州| 刘 悰|银100两|—

十四年| 巴县|卢光德|银400两|谷120石

十五年| 巴县|郝乾山|银175两|—

十七年| |蔡成发|银385两|谷5石

十八年| 灌县|苟洪盛|银326两|蔚麦2石

十九年| 仁寿县|刘谷珍|钱1030千文|—

二十年| |谢远禄|钱400千文|钱15千文

二十年| 巴县|田品三|银470两|—

二十一年| 巴县|石廷玺|银160两|—

二十一年| |李大第|银100两|—

二十三年| 达县|杨|钱108千文|—

资料来源:①中国社会院经济研究所所藏清代刑部抄档。

②《清代乾嘉道巴县档案选编》(上)。

又根据《清代乾嘉道巴县档案选编》(上)的记载,道光朝数十件租佃案例中,押租银在一百两以上的共33件,其中100两5件,120两4件,130两、138两各1件,140两3件,160两2件,170两1件,200两5件,220两1件,300两4件,350两2件,360两、500两、800两、900两各1件。

嘉庆道光朝已是银贵钱贱的时期,银一百两对农民来说,已不是一个小数目,上述这些大额押租是否都为加押减租后的押租数,已无从知晓。但在四川当时的大环境下,出现这种情况是完全可能的。就是仅为普通押租,也为加押减租提供了资金准备。

如前所述,加押减租这种押租制的创新,实际上已成为地主土地向生产经营者转移的另一种形式,也是佃农中农化的另一条新途径。

结束语

长期以来,在地权分配上,流行着一种地主占有土地比例过大,农民占有土地比例过小的估计。如果把佃农中农化因素考虑在内,也应加以订正。对佃农贫困化也流行着一种过于严重的不恰当估计。应当看到,唐宋以来,随着农业生产和商品经济的发展,促进了佃农自有经济的充实。一方面,佃农可以通过上述各种途径,不同程度地实现中农化。另一方面,广大佃农已日益发展为具有完全意义的佃农。一个完全意义的佃农,应该有除土地以外的全部生产要素和生活资料,如耕牛、种子、农具、住屋、口粮等等,还应有一笔押租金。唐宋以来需要地主提供牛种的佃农在逐渐减少,而完全意义的佃农则逐渐增多。清代定额租制和押租制的流行,就是这种佃农大量增加的反映。佃农贫困化现象,在封建社会是不可避免的,在一定地区和一定时间,甚至还会严重存在。但是,从唐宋以来,佃农自有经济的充实是佃农经济发展的主流,应无庸置疑。清代佃农通过租佃制度创新获得地权,尤值得注意。

注释

[1] 胡宏:《五峰集》卷2。

[2] 《嘉定赤城志》卷37。

[3] 《宋会要辑稿》食货63之182。

[4] 《宋文鉴》卷106。

[5] 《清代地租剥削形态》第522页。

[6] 《明清福建契约文书选辑》第114-115页。

[7] 《清代地租剥削形态》第536页。

[8] 《清代地租剥削形态》第510页。

[9] 《马克思恩格斯选集》第4卷第163页。

[10] 道光《宁都直隶州志》卷31。

[11] 同治《长乐县志》卷20。

[12] 《安吴四种》卷32。

[13] 《清代地租剥削形态》第629页。

[14] 杨国桢:《明清土地契约文书研究》第355页。

[15] 《清代地租剥削形态》第543页。

[16] 《清代地租剥削形态》第692页。

[17] 《资本论》第3卷第714页。

[18] 陶煦:《租核》。

[19] 康熙《诸罗县志》卷3。

[20] 《台案汇录甲集》第3册。

[21] 《清代地租剥削形态》第493-494页。

[22] 杨国桢《明清土地契约文书研究》第260页。

[23] 道光《龙岩州志》卷7。

[24] 《台案汇录甲集》第3册。

[25] 陈盛韶:《问俗录》卷6。

[26] 陈盛韶:《问俗录》卷3。

[27] 同上书卷6。

[28] 该室《土地制度考察报告书》。

[29] 陈道文,《清经世文编》卷31。

[30] 民国《南平县志》卷5引康熙间吴子华等呈状。

[31] 《台案汇录甲集》第3册。

[32] 《经济通史•清代经济卷》下第1766页。

[33] 周力农文见《清史论丛》第七辑。

[34] 民国《(宁都)武城曾氏九修族谱》,转引自卞利,见《中国史研究》1999年第2期。

[35> 见杨国桢前引书第129页。

[36] 乾隆34年监察御史刘天成奏。

[37] 魏金玉前引文。

[38] 《中国经济史研究》1996年第1期。

[39] 钟体志:《澡雪堂文钞》卷8。

[40] 《成都日报》宣统元年一月二十四日。

[41] 沈秉坤:《敬慎堂公牍》卷2。

[42] 李映发论文,见《档案》1985年第1期。

[43] 民国《南充县志》卷11。

[44] 吴光耀:《永川公牍》卷8。

[45] 民国《荣县志》食货第7。

[46] 《童山文集》卷11。

[47] 《敬慎堂公牍》卷6。

[48] 《清代四川财政史资料》第641、644页。

[49] 《清代乾嘉道巴县档案选编》第12页。

[50]《慎堂公牍》卷6。

[51]《合川县志》卷45。

下一篇:清代前期农民的家庭手工业