战后乡镇自治运动中的保甲制度[i]*——以嘉兴县为例

摘要:本文运用大量档案资料,分析了战后保甲制度在杭州地区的运作情况。在文中作者着重分析了保甲机构在战后保甲运作过程中的变动,保民大会在战后的具体运做,以及保干事和保长在保甲运做中的具体作用,从而对战后国民政府推行的保甲自治的实质进行了剖析。

关键词:保甲制度 自治 保民大会 保长 保干事 保甲经费

The the Bao-Jia system in the autonomy movement of villages and towns after the war Yang Huanpeng

Abstrast : This text uses a large amount of file materials, it analyses that the the Bao-Jia system is in the operation situation in the area of JiaXing county after the war. In the article, the author analyses emphatically that Bao-Jia mechanism change in the course of Bao-Jia’s operation after the war, the people's conference of the Bao’s operating after the war, raising and the use of the Commanding officer and the secretary of the bao. Thus it analyzed the essence of the autonomy under the Bao-Jia system which the national government pursued after the war.

The keyword: Autonomy; Bao-Jia system; the people's conference of the Bao; the Commanding officer of the Bao; the secretary of the Bao; the funds of the Bao-Jia

[ii]

引言

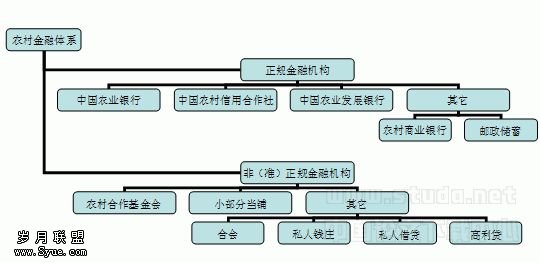

抗战胜利后,如何恢复与加强对基层的控制,使基层政权得以顺利的运转,是国民政府接收沦陷区之后的首要任务。按照孙中山对民国政治的构想,遵照国民政府标榜的“军政”、“训政”、“宪政”的施政纲领,此时政治早已结束训政,还政于民,实施宪政,因此这一时期国民对宪政的呼声日益强烈。在这种形势下,国民政府继续推行“新县制”,并把保甲与当时流行的“自治”结合起来,把保甲看作推行自治的基层单位,力图把国家政权渗透到地方基层政治的最基层。

时人对保甲制度就有了许多介绍性的研究。[iii]这些著作对国民政府保甲制度的起源、、演化都作了详细的介绍,但这些著作的主要目的都在于论证国民政府保甲制度的合理性。近年来沈松侨以及朱德新对以河南冀东为代表的华北平原保甲制度在这些地区的具体运作与演变做了出色的研究。[iv]还有学者对国民政府时期的保甲与自治的关系作了深入的研究。[v]

本文以嘉兴市档案馆所保存的战后国民政府大量资料为分析文本,来考察战后国民政府推行保甲与自治的实质与效果。

一,战后保甲机构的设置与变更

国民政府接收嘉兴后,便以“自治”为名,着手在乡镇基层推行保甲制度,力图恢复与加强对地方政治的控制。嘉兴市政府发布训令:“我们要实行民主政治,首先要完成地方自治,要完成地方自治,必须从乡镇保着手,尤其是保之一级,是实际执行自治事业与政令之基层机构,正像建筑之基石。”[1]对于保甲机构的功能,嘉兴县政府也予以了明确的规定:“征兵,征粮,其所关整个国家之利害颇大,是以基层组织之健全为刻不容缓者。”[2]

从这一规定可以看出,保甲制度在国民政府整个政治体制中的起着基础性作用。

为把保甲制度变为其整个政治制度的基石,嘉兴县政府对县级以下基层政治机构作了调整,使他们相互贯通,相互联系,不致于相互脱节,进而避免导致整个基层行政体系的崩溃,“甲、保、乡镇、区署工作应逐级递报,保与保,乡镇与乡镇之间互通消息密取联系”。[3]凤桥区署还规定了“区深入保;乡镇深入甲”的依层级负责的基层行政体系。[4] 同时决定取消过去设置的各级秘密行政机构,以便使保甲制度更好的得以推行,使保甲机构更好的发挥作用[5]。战后国民政府在推行保甲制度的过程中,在一定程度上改变了过去那种在基层推行政治制度的无序性。

为了进一步发挥保甲机构的效能,嘉兴县政府决定充实保甲人事,规定保甲编整应严格按照县各级组织纲要之规定办理,保必须设置办公处,充实保甲人事。按照国民政府规定保办公处人员须由保长,保干事,保队附,保丁等组成。保必须设置保务会议,按月召开。[5]为了使基层保甲纳入整个国家政治体系,嘉兴县政府规定组织乡镇视导队,巡回视导各保办公处及保队附机构。[2]这样国民政府就通过层层负责的制度,使整个基层政治处于国家的监控之下,便于加强对地方基层的渗透与控制。

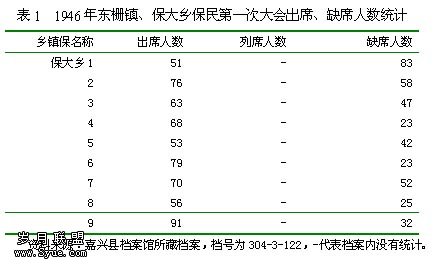

由于保甲是强加给基层的一种行政体制,因此其在推行的过程中不可避免的要破坏乡村原有的传统机构,从而割裂原有的乡村格局,在实际推行中带来不便。[vi]如在华北地区,杨懋春调查中看到,在乡村基层,村民并不认可国家推行的保甲制度,在乡村政治秩序中起主导作用的还是非官方的领导。[vii]为了改变这种状况,同时也使保甲制度同乡村传统机构结合起来,便于发挥保甲机构的政治作用。嘉兴县政府乃采取了应急措施——设置联保办事处。对于联保办事处的设置,嘉兴县政府规定:“各乡镇人口稠密之村镇或冲要地带,应事实需要得联合二保或三保设置联合办公处,公推首席保长一人主持之。” [2]并且规定,“办公处办事人员均由镇公所委派任用,不得任意撤换。” [6][viii] 嘉兴县政府这种做法并没有得到浙江省政府的认可,“查联保办事处依照乡镇组织暂行条例,并无是项机构之设置”,明令撤消。在这种情况下,嘉兴县政府不得不变更其名称,但内容是一样。“在人口稠密地方为一村一街为单位,不可分离时,得以二保或三保联合组织保办公处,以联合之各保长推举一人为首席保长主持之等语,所谓‘联合组织保办公处’之意义,并非于保办公处之外另设置所谓自治机构,自可毋另行设置人员,关于办理保务,仍应由各保保干事调用办理。” [7]这样经过一系列的调整与变更,在乡镇与保一级设置了一个中间机构,适应国家政权向基层政治渗透的需要。 总之,战后国家为了在基层推行保甲制度,便于其向基层政治的渗透与控制,不断变更完善保甲机构,使保甲体制在整个乡村基层政治中得以确立。 [i]本文得到上海大学曹树基教授的指导,上海大学社会学系张佩国教授也对本文写作提出了宝贵意见,谨致谢忱。 *本文得到上海交通大学曹树基教授的指导,上海大学社会学系张佩国教授也对本文写作提出了宝贵意见,谨致谢忱。 [iii]其中主要有程懋型《现行保甲制度》,中华书局1936年;闻钧天《中国保甲制度》,上海商务印书馆1935年;黄强《中国保甲实验新编》,正中书局1936年等。 [iv]沈松侨:《从自治到保甲:近代河南地方基层政治的演变,1908-1935》载《中央研究院近代史研究所集刊》(),第18期朱德新:《二十世纪三四十年代河南冀东保甲制度研究》,中国社会出版社,1994年版。 [v]武乾:《南京国民政府时期的保甲制度与地方自治》,《法商研究》,2001年第6期。 [vi]费孝通:《江村——中国农民的生活》,商务印书馆2001年版,第104-109页。 [vii]杨懋春:《一个村庄——山东台头》,江苏人民出版社2001年版。第177页。 二,保民大会的具体运作 保民大会是乡镇基层实施民主的重要机构,也是国民政府对保民实行自治训练的重要机关,因此保民大会的具体运作是衡量国民政府在战后推行自治的一个重要指标。陈柏心认为:“保民大会不仅是地方自治的基础组织,同时也是实施政治的最好场所。” [8](P323) 保民大会的职权,按照国民政府的规定主要是解决保内的日常事务以及乡镇内交办各保所办各事项,具体说来主要有任免保级办事员、选举乡民代表以外,在地方教育、疏通河道、架桥、交税不公、保长不公、改善民夫、改善征收费用、严惩汉奸、保内人事安排和保内职员待遇方面。概括地说来无非是国民政府所赋予保甲机构的管、教、养、卫职能。[9]战后嘉兴地区,保民大会在实际操作中却形同虚设。 保民对保民大会异常冷淡,议论事务主要有乡镇公所所提议,所规定,由乡镇督导组所倡导,保民对此积极性不是很高。这主要表现在出席人数上,每次保民大会的召开,乡镇督导组先到各保召开甲长会议,然后由各甲长一再督催保民才出席保民大会,甚至有的乡镇有的保,几经甲长多次督催也达不到法定人数,每次召开保民大会各甲长为召集保民出席而大伤脑筋[10]。我们以据督导组报告出席人数还算“均佳”的保大乡为例借以说明。 保民缺席多以身体不适、外出、道路不佳,家中有事等作为缺席的借口,对此督导组也认为“出席人数常为缺席”,是保民大会效率不高的重要原因[11]。对于出席保民对所议论事务各节也只是依照乡镇公所,及督导组的安排选举保长及乡镇民代表而已。我们从出席保民的言论中可以略见一斑。嘉兴县新北乡某保乡民代表马更新宣称:“我是种田人,耕田方法上熟悉的,对于国家大事是根本不懂,今番保民大会选我做代表,我是不会做事体的,不过凑凑数罢了。”代表曾月华也表示:“月华幼年少读书,恐学识不能为民效劳,那是觉得抱歉的。”[12]上述两名代表的言论在一定程度上还是反映了当时保民大会的实际情况,也反映了保民对保民大会的冷淡。各保保长对保民大会也异常排斥,他们认为召开保民大会是他们的额外负担,甚至有的保长一再拒绝召开保民大会[13]。 应当讲由于当时国民素质低下,政治觉悟低,参政意识很弱,对保民大会态度冷淡是十分符合当时实际情况的。 保民大会及所论事项的实施也受保甲经费不足的困扰。自治事业经费对于乡镇保甲基层推行自治事业具有极其重要的地位,自治经费充裕与否在一定程度上决定着一个地区自治是否得以实现。自治经费的征集与应用在战后国民政府推行保甲制度的过程中也反映了国家,地方政府与基层政权三者之间的矛盾,嘉兴县政府一份公函解释得颇有见地。现摘抄如下: 地方自治系训政时期必须完成之建国基本工作,是实施宪政之基石。而自治事项又异常繁多,自须有确定健全之财政基础,庶可遂一付请实现。……而国、省委办事务与军需供应又极繁剧,地方单独税源,……以地方经济枯竭,余均为数甚微。而中央征收机构补助费数额既小又缓不济急。坐失时效。于是县当局遂不免巧立名目,另筹抵补。此种情形主持者,果系一时应变之计,而基层干部人员部分发生横征暴敛等情弊,驯至口头指派非法,苛求拂逆民情,莫此为甚。[14] 正确处理国家、地方、基层在财政费用之间矛盾是决定战后国民政府战后推行保甲、自治等事项成功与否的关键所在。从嘉兴地区看,战后国家对基层财政极尽搜刮之能事,以致乡镇保甲基层财政费用极端贫乏,使各项自治事业无从开展,也使国民政府试图借保甲推行自治的期望落空,从而使保甲自治成为一句空话。在乡镇保甲基层,乡镇公所也对各保甲肆意摊派,使各保甲穷于应付,保甲机构遂成为在基层征兵、征粮的工具,而非自治的机关。 1946年7月以前,嘉兴县政府给予保甲征收自治事业经费的权利。对于征收办法,嘉兴县原则上制定了五条规则。[i]但嘉兴县政府的这一规定在事实上无法实行,从嘉兴地区所藏档案看也没有这一方面实施的具体内容。 由于保长“无给”职,保长生活无从保障,许多保长乘此时机借保甲机构肆意摊派,大肆搜刮。嘉兴县党部曾指控各保甲长对“摊派数额任意变更数目”[12]。战后由于各乡镇公所经费极度贫乏,乡镇长对保甲任意摊派,甚至以“借”的形式对保甲基层进行掠夺。嘉兴县政府乡镇检查督导第三小组工作报告许多乡镇公所向保民摊派各种款项[10];有的乡甚至在青黄不接之际无法征收公粮及各项供应开支,向各保借稻米最后由各保均摊[12];各保干事薪给也成为国家、地方与基层三者之间互相推辞的对象(详见下文)。 上述这些情形使嘉兴县政府也认识到基层自治经费问题多多。1947年5月,嘉兴县决定各乡镇“除事业经费外不得向民众筹募”[15],1948年底嘉兴县开始酝酿将自治乡镇保甲事业经费纳入县参政,由县政府统一支配。1949年以后,嘉兴县政府决定把乡镇保甲自治经费纳入县财政,由县政府统筹支给[16]。乡镇保甲自治经费全部纳入县财政后,由于战事日紧,国统区经济崩溃,县无从拨发自治经费。“保甲经费,上级既无发给,唯赖民负,殊属未符中央之德意。” [17](P6) 自国民政府在嘉兴推行保甲自治之终,自治经费始终是嘉兴县保甲进行自治事业的主要障碍。基层自治经费的严重不足使保甲推行自治事业寸步难行,而保甲又是国家用来向地方征收税收及兵粮的主要工具,保民对保甲基层机构的排斥以及对保甲推行自治事业的抵制自在情理之中。当时许多学者都曾警告国民政府:“筹措经费时,贫民之疾苦,尤应注意,务须勿使耗费巨大,惹起其对保甲运动之怀疑,又经常费与开办费规定标准,勿使不均,致累民负担,此宜有以注意者也。”[18](P456) 此外,保民大会的召开也遭受着政治事件的影响,尤其是1947年下半年开始国共战争的影响。征兵及征粮、征款是国家战时在基层的重要任务,而不是给基层以民主与自治。对保民大会,嘉兴县政府认为:“值此社会动荡,兵粮孔急之际,如果全部改选一切行政恐陷停顿状态,故一律延长至本年六月底止。”[19]国共战争开始后嘉兴地区的保民大会几乎停顿,议事议程也无非是征兵征粮之事项。 总之,从国民政府战后对保民大会的设计来看,国民政府把保民大会当作在基层训练保民,推行自治运动的机关。但从实际操作来看由于种种因素的制约,保民大会各项职能受到主客观因素的抵制,保民大会之自治功能仅仅停留在制度上,流于形式,而无实际内容。 [i]这五项原则为:1.各保按田亩数量、富力多寡酌分特、甲、乙、丙、丁五级筹措之;2. 筹措对象为殷户商号,由保长商同镇民代表查编筹措数字,由保甲长负责收取之;3.保长收到数字后即缴付本镇财产保管会保管;4.各保应负数字由各保长切实负责,十五日内先筹缴三分之一,二十三日再筹缴三分之一,至本月终完全解清;5.各保等级分配可由镇公所酌量定之。参见嘉兴档案馆藏档304-3-169。

保长是保甲机构得以运转的一个重要因素,保长民选也是国民政府在基层推行民主的一个重要标志。国民政府对保长在保甲机构中的地位有着清醒的认识:“故今日之乡保长实无异人民之保姆,建国之动力,非有健全之乡保长不足以兴革地方,以从事革命之建设更不足以推行宪政,确立自治始基也。”[20]

浙江省政府在战后规定保长规定了严格的资格限定。[i]保长选举产生后,还必须分期接受国民政府对其训练,以确保国民政府对他们实施有效的监控。[20]在嘉兴地区符合这样规定的人数是极其稀少的,保民对其可选择的范围是极其有限的。嘉兴县政府对此叫苦不迭,“虽经迭令各乡镇积极举办,但自愿声请登记者颇属寥寥。”[19]同时也由于以前保长在基层行政机构中负担过于沉重,他们对这一职位避之不及。在此情况下保长人选大大缩减,因此不符合规定者大有人在。如干训所向嘉兴县政府报告:“干训所调训保长不识字占三份之一,而所授课程有问题等,不切实际。”[21]各乡镇也意识到保长素质是影响开展乡务的一个重要因素。[22]

在此情况下,嘉兴县政府不得不发布文告要求甚至强迫各地士绅来出任保长,甚至委任党政机关及青年团作为辅佐。[20]然而,这与整个国民政府时期国家在地方基层打击士绅,加强向地方渗透的趋势是相矛盾的。国民政府就在推行保甲的过程中限入了两难境地,一方面在地方推行自治,避免落于原先绅治的旧俗,另一方面不得不依靠绅士的力量来推行保甲。

张鸣对此评论道:“保甲的实质就陷入了一个怪圈,要推行保甲必须借助原地方精英,而精英又根本不可能真正实现保甲。”[23](P120)

国民政府为了限制保长的权力,同时也为了在地方树立自治形象,对保长职权作了种种限制,其中对保长影响最为重大的当数“保长义务职”。[16]在此规定之下,保长权利与义务在保甲体制下是不对等的。对此保长怨言纷纷,“保长为乡镇之干部,一切工作全赖于推行,故责重事繁,……兹抗战胜利,百废待举,尤以乡镇自治,建设等等,亟待复兴,惟保长系属义务职,赖其一人,恐难肩负此重任”。[16]这样就导致了保长在推行保甲事务过程中,“各该保长在任内渎职贪污浮收经粮,鱼肉住民,肥饱私囊,民众因惧其恶势力均敢怒不敢言”[24]。在此情况下,嘉兴县政府对保长的权力做出了种种限制,同时也加强了监控的力度。[22]保长在其任职期间无任何好处可捞。

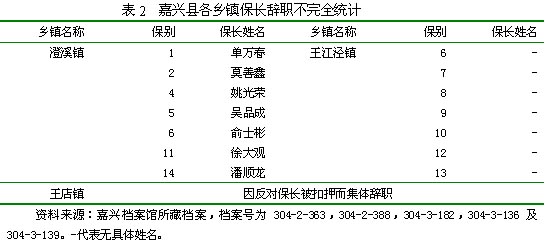

战后,国民政府在嘉兴地区推行保甲制度的过程中,出现了大量保长辞职的情况,甚至出现一个镇保长集体辞职的而使整个保甲基层趋于瘫痪的现象。我们以澄溪镇,王江泾镇以及王店镇为例可见一斑。

[i]这些资格为:1.师范学校毕业或初中毕业及有同等资格者;2.曾任公务人员或在文化机关服务一年以上、且著有成绩者;3.曾经训练及格者;4.曾办地方公益事务者。[i]此外还规定有下列情形者不得当选:1.犯刑法内乱外患罪经判决确定者;2.曾服公务有贪污行为经判决确定者;3.剥夺公权尚未复权者;4.受禁治产之宣告者;5.有精神病者;6.吸食鸦片及其他代用品者;7.曾任伪职经查明属实者。参见杭州市档案馆档旧4-7-18

同时战后嘉兴地区也出现大量民选保长坚辞不就,甚至在选举之后保长杳无音讯的情况。[16]从辞职报告中见有以下辞职原因:年老体迈;病体缠身;生活困难:才识浅陋:对自治毫无建树,目不识丁等等。实际原因可能更为复杂。

首先,造成这种保长纷纷辞职状况是由于国民政府规定保长为“义务职”而造成,保长对此职位无眷恋之心,他们则纷纷以“顾全家庭生计”为理由而加以辞职。[22]对于这个现象各乡镇公所对此也有深刻的认识:“现任保长大部分无恒产直接负担全家生活。”[25]这也反映着国民政府基层政治存在着制度安排与实际操作之间的矛盾。

其次,保长本身政治地位的不确定而造成了这一状况。战后国民政府只是在名义上规定着:“乡镇保甲长为实施地方自治之中坚分子,其为民众之代表”,保甲长为“地方基层之干部”[26]

,但实际上对保甲长在实际操作中的职权没有明确的规定,因此其身份无任何政治保障。战后保甲长遭受着来自各种势力的侵犯,这也造成了保甲纷纷辞职隐避。驻地部队为征兵征粮而私自扣押保甲长在战后时有发生[27];各乡镇长为推卸其征兵征粮之责而拿保长为替罪羊,甚至诬告保长包庇壮丁逃役[28];各级行政机关无故逮捕扣押保甲长等情事也在战后嘉兴地区层出不穷。同时,保甲为国民政府政治机构的神经末梢,保长为保甲机构之主持者,国家与基层社会之间的矛盾冲突都集中体现在保甲长身上,战后嘉兴曾发生乡民暴动,冲击保长之事件。[29]黄宗智认为19世纪后期以后,“乡保处于帝国官僚机构和乡村社会的交接点上,时时受到国家和乡村社区间利益冲突的挤压。这个位置是份出力不讨好的苦差,人民避之惟恐不及。”[30](P43)

由于上述两方面的原因,造成了保长在基层保甲机构中尴尬的地位。当时许多学者也认为:“他(保长)在两种权力夹缝下的地位,民权与地方自治在这里受到牺牲或出卖,除了依附政府权力或者绅权,保长在执行公务时并没有自治的权力,一切保甲法规都不过是给保长招来了现实的讽刺,民主的腰斩是政府权力与绅权合作的结果。”[31](P138)

战后,嘉兴地区在推行保甲过程中,把保长“民选”作为一个重要的标志,从保长在保甲机构所处的地位及应起的作用上来讲是无可厚非的。但嘉兴县政府却背离自身的实际情况,从对保长候选人的资格认定,保长职权身份的确立等方面使这一制度无法得以实施,从而导致战后嘉兴地区保甲机构处于一种崩溃状态,以保甲来在基层推行“自治”的设想落空。

保干事的设置并非在战后保甲推行过程中才出现的,在战前国民政府也有兼职保干事之设置。战前至战后初期按照国民政府制定的《乡镇组织暂行条例》之规定:“办公处设民政、警卫、、文化干事,各民政干事由保副保长担任,警卫干事由保国民兵队附兼任,经济文化干事得由保国民学校教员担任之。”[7]

但对各保干事之职权及义务规定异常模糊,加之其为兼职本身无义务职,因此形同虚设,在实际上无法行使,保甲机构之维持全赖保长。[7]

战后由于保长纷纷辞职,保甲机构日趋崩溃,无法维持,在此情况下,浙江省政府令各地方政府设置专任保干事。嘉兴县政府也鉴于:“各保保长为顾全家庭生计,对保务不能专心一致”[22],同时也由于:“由本镇各保长不识字者居大多数”,推行政令不便

[12],决定设置专任保干事。因保甲推行户政为其首要,因此浙江省政府令各保设置之专任保干事兼任户籍员。[7]

保干事设置之初,“由各保保长自行聘请,雇以保内知识分子堪能充任者为原则,待遇每月糙米五斗至六斗,各保自行筹募”。[12]保长对保干事的任免有相当之自由,保干事成为保长的副手,不利于国家对基层的渗透与控制。同时由于其薪俸由各保自行筹募,势必造成保甲自身的负担。从嘉兴所藏档案看,对保干事的这一规定在实际上并没有实行。[7]

1947年嘉兴县政府修改规定,要求:“各保应以每保护设置保干事兼任户籍员一人为原则,至少每三保必须设置一人,所有全县保干事待遇一律比照县级六折不得因乡镇情形之不同有所减轻。其经费来源应由乡镇公所统筹,不得由各保自行筹募,并须列入各该乡镇事业经费总概算提交乡镇民代表会核议”

[7]但对于专任保干事设置之名额及待遇薪给由于各乡镇及各保之抵制与反对,嘉兴县政府对此前后规定并不一致。

1947年3月嘉兴县政府规定,“本县拟以每二保设置一人,每人每月底薪六十元,拟比照赋额在三十七年度田赋项下每元带征乡镇事业经费,稻谷三升。”[32]与此同时县参议会也建议:“设置专任保干事,本县拟二保设置一人,比照赋额在三十七年度田赋项下每元带征乡镇自治经费稻谷三升请复议案。”[33]从这些政令与议案上讲,根据嘉兴县财力等实际情况,每两保设置一名专任保干事是比较适合实际情况的。

1947年下半年,由于国共战争的发生,国民政府在地方上征兵、征粮、税收日益加重,保干事责任日益加重,嘉兴县政府决定增加保干事,借以确保基层保甲机构的顺利运转。1947年12月,嘉兴县政府发布训令:“使每保有专任保干事兼保户籍员,俾使户口得以准确,户口异动情形随时申报,而其他政令得以宣达。”对于保干事的任用办法规定“任用当地优秀青年或具有地方自治工作经验之人员充任保干事;由乡造具预算交代会审查之。”嘉兴县政府还决定自1948年3月份起开始,保干事之薪给列入乡镇预算内,“暂支每人每月实物糙米一石”。[34]后因战时物价高涨,保干事纷纷上书表示“薪给微薄难继”[35],嘉兴县政府决定提高保干事的待遇为“每月糙米乙石四斗,来源由各该保依田亩每亩募收四合”。[36]

嘉兴县政府为了更好的控制乡镇保甲基层,于1948年开始改变保干事由保长及乡镇公所选用的规定,决定由县政府统一召集保干事,公开招考,由县政府分派各乡镇各保甲任用。[37]对于保干事的训练,由县训练所分期举行。嘉兴县政府在1948年3月份还规定:“乡镇保专任工作人员因乡镇长之更动而时有更动;经考试训练合格人员非有重大过失,乡镇长不得任意更动。”[19]对于保干事,嘉兴县政府明确规定,乡镇保干事任免一律由县政府行之,“如无过失,不予更调或撤免,如确有过失或不能胜任者均饬报县核准后行之。”[38]这样国家就在基层造就了一个公务人员阶层,这对于国家控制地方层,推行政令起了一定作用。 保干事在保甲基层的地位及作用,我们可从保干事的自述中略见一斑:“保干事可以说是深入民间真正接触民众的一员,一言一动,足以影响到人民的视听……把政令宣扬使家喻户;把民瘼传达上级机关;能把政令贯彻推行。”[39]保干事在战后国民政府在嘉兴推行保甲的过程中,逐渐替代了保长的地位,在基层中起了越来越大的作用。

保干事的设置是国家政权伸入基层政治,加强国家对基层控制的一种手段。因此,围绕保干事的设置与任命,嘉兴县地方政府和各乡镇保甲基层进行了控制与反控制的斗争。各乡镇公所及各保纷纷表示:“保干事及户籍员任用”,增加了保民的负担,要求嘉兴县政府对于 “保干事及户籍干事不得任意硬派,以义务为原则”,其待遇不得超过乡镇工作人员。甚至要求:“保干事及户籍员视保内需要而设置,并以义务职为原则。”

[7]他们对于保干事的薪俸也一拖再拖,一再压低其待遇。甚至有的乡镇公所违背嘉兴县政府的政令对于保干事的薪给不列入乡镇预算,而是根据各保的需要而设置保干事,其薪给的支付由各保自行决定。[40]有的乡镇则把保干事设置为义务职,同时裁撤国家设置的专任保甲人员。[12]由于保干事的设置是由嘉兴县政府强加于保甲机构之上,是国家为控制基层政治资源,加强对基层政治的渗透与控制而设置,从客观上讲它增加了基层的负担,从而引起了各乡镇保甲对保干事设置的阻挠与反对。

在此情形之下,各乡镇保干事无法正常进行工作。嘉兴县政府鉴于:“各乡镇保干事薪给,有统筹统支,有各保自行负责,前者尚可由乡镇长考核成绩,以定去留。后者大多感情用事,乡镇公所失其控制,虚糜人民血汗,无工作效能可言。”决定:“现任保干事,予以严格训练,并加予甄试,实践‘汰弱留强’,待遇依照县级,列入县预算。”[41](P3)这样嘉兴县政府对于保干事的任命,训练,薪给的拨发等一系列的问题完全控制在自己的手里,对于控制基层,推行国家政令起了一定的积极作用。

战后,嘉兴地区在推行保甲制度的过程中,为了稳定保甲政治,便于向基层政治渗透,从而达到有效地控制基层的目的,在保甲推行专任保干事制度,并把它纳入国家控制的公务人员管理轨道中,从而引发各乡镇保甲之反对,这是战后国家对基层政治控制与基层的反控制的斗争的反映。保干事的设置在一定程度上,也反映了“民国时期的国家机器,不能将正式的官员和权力直接伸入到县以下的各级行政机关。”[42](P296)五 结论

保甲制度在国民政府时期的出现与推行,本为便于国家向基层政权的渗透,使国家有效地对地方进行控制。战后国民政府把“自治”强加于保甲机构,国家对基层的“控制”与基层的“自治”就集中体现在保甲制度上。如何处理这两者之间的关系,有效地运用保甲这一基层机构就成为战后国民政府在推行保甲制度过程中急待解决的问题。国民政府尽管在形式上把“自治”种种特征附加在保甲机构之上,并在制度上加以保障,但在实施过程中却受到种种因素的制约,使自治成为一句空话。当时许多学者认为以保甲来推行自治,把基层“自治”与国家“控制”强加在一起,在实际上使行不通的。“保甲制度没有民主的传统,保长也不是民主的儿女。”保甲制度的推行:“把先前呼喊了多年而略具幼苗的地方自治一笔勾销,代替了它的地位。”[31](P130)制度安排与实际操作中的背离,是战后国民政府在嘉兴以保甲力量来推行自治失败的一个重要原因。

国民政府通过在基层推行“地方自治”使自己的势力扩张到保甲基层,正如美国学者柯伟林所说:“在地方一级,这是通过所谓的‘地方自治’来推行的:即将官僚控制延伸到内地,从而将地方的控制权从‘土豪劣绅’手中拿过来。”[43](P315)自治并非自身具有之产物,由国家在地方基层倡导之自上而下的“自治”只能是一种运动,而非一种实际行为。国民政府时期“自治”在中国制度层面只是一种符号,其象征性意义远远要大于其实际意义。国民政府在地方基层实行“自治”的背后隐含着国家对基层政治进行渗透与控制的实际内容。

[1] 嘉兴档案馆藏档304-2-77[Z].

[2] 嘉兴档案馆藏档304-4-34[Z].

[3] 嘉兴档案馆藏档304-3-169[Z].

[4] 嘉兴档案馆藏档304-2-7[Z].

[5] 嘉兴档案馆藏档304-2-71[Z].

[6] 嘉兴县新胜镇联保办事处规则,嘉兴县政府公函[A]嘉兴档案馆藏档304-2-370[Z].

[7] 嘉兴县政府公函[A]嘉兴档案馆藏档304-2-370[Z].

[8] 陈柏心中国县制改造[M]重庆国民图书出版社,1942.

[9] 嘉兴档案馆藏档304-3-47[Z].

[10]嘉兴档案馆藏档304-3-171[Z].

[11]嘉兴档案馆藏档304-3-123[Z].

[12] 嘉兴档案馆藏档304-3-140[Z].

[13] 嘉兴档案馆藏档304-2-414[Z].

[14] 嘉兴档案馆藏档304-6-24[Z].

[15] 嘉兴县参议会一届一次临时大会决议[N]申报,1947-5-15.

[16] 嘉兴档案馆藏档304-3-168[Z].

[17[为谋确立基层保甲自治经费以求适当改善减轻民负案[A].浙江省嘉兴县第一届第四次参议会特刊·议案及审查意见[Z].

[18]闻钧天中国保甲制度[M].上海商务印书馆,1935.

[19] 嘉兴县政府编印.嘉兴县政府三十八年度工作计划嘉兴档案馆藏档304-2-182[Z].

[20] 嘉兴县政府公函[A]嘉兴档案馆藏档305-3-130[Z].

[21] 嘉兴档案馆藏档304-4-25[Z].

[22] 嘉兴档案馆藏档304-3-118[Z].

[23]张鸣.乡村社会权力和文化结构的变迁(1903—1953)[M].广西人民出版社.

[24]嘉兴档案馆藏档304-3-102[Z].

[25]嘉兴档案馆藏档304-3-64[Z].

[26] 嘉兴档案馆藏档304-2-134[Z].

[27] 嘉兴档案馆藏档304-4-63[Z].

[28] 嘉兴档案馆藏档304-3-35[Z].

[29] 嘉兴乡民暴动,保长遭殃[ N]申报,1946-3-20.

[30]黄宗智.清代的、社会与文化:民法的表达与实践[M ]上海书店出版社,2001.

[31]胡庆钧.两种权力夹缝中的保长[N]吴晗、费孝通:皇权与绅权[C]观察出版社,1948.

[32]嘉兴档案馆藏档304-3-38[Z].

[33]嘉兴档案馆藏档304-3-371[Z].

[34] 嘉兴档案馆藏档304-3-219[Z].

[35] 嘉兴档案馆藏档304-3-173[Z].

[36] 嘉兴档案馆藏档304-3-51[Z].

[37] 嘉兴档案馆藏档304-3-105[Z].

[38] 嘉兴档案馆藏档304-2-180[Z].

[39] 嘉兴档案馆藏档304-2-134[Z].

[40]泰石乡乡民代表大会会议程序[A]. 嘉兴档案馆藏档304-3-140[Z].

[41] 浙江省嘉兴县第一届第八次参议会特刊·议案及审查意见[Z].

[42] 黄宗智.华北的小农与社会变迁[M].中华书局,2000.

[43]何伟林.蒋介石政府与纳粹德国[M].中国青年出版社,1994.