农村生育取向和家庭赡养义务——从土地制度角度分析

来源:岁月联盟

时间:2010-08-11

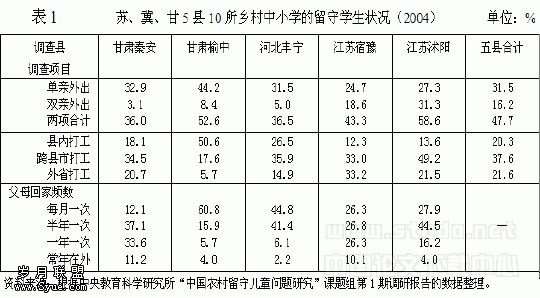

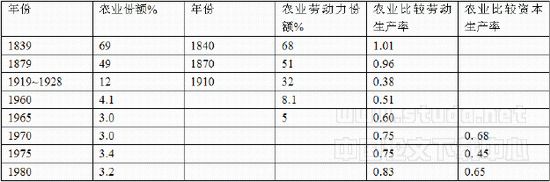

一、盖尔.约翰逊的模型解释

一些学者将农村人口过快增长的原因归结为以下几点:农村缺乏应有的社会保障制度;以家庭为主的田间劳动需要更多的男性劳动力,客观上刺激和强化了农民“多子多福” 、“重男轻女”的思想;农村相对于城市人口的抚育成本低得多;农村人口素质较低,普遍存在着“多子多福” 、“重男轻女”等传统观念。而刘守英、盖尔.约翰逊等则认为农村的财产制度特别是土地财产制度和其所决定的经营方式是影响农民家庭生育决策的主要因素。盖尔.D.约翰逊的研究对此方面进行了深刻的分析。他提出的一个简单的模型表明,家庭在生育方面的决策,如同在组织资源方面一样是具有理性,家庭生育率是由家庭想要得到的孩子数量和实现这一预期愿望的成本决定的。如果村子里的土地是根据人口变动来分配的话,那么,当一些制度建立后,多生育一个孩子带来的重要好处是收入或资本的转移。他们的案例研究表明,1987年停止了周期性土地调整的农村改革试验区贵州省湄潭县,1989年的人口出生率是全省的83%,而1992年就下降到了全省的62%。而在50年代的土地改革中韩国和的农民大多得到了自己的土地,人口生育率从50年代初的高于中国大陆下降到80年代仅相当于大陆的一半;韩国和台湾都制定了生育计划,但都没有对多生育制定处罚,这表明了适当的财产制度和政策激励可能比行政手段更为有效。在农村地区,由于没有其他的养老手段,养儿防老的客观需要使农村地区的生育率难以迅速下降。在建立有效的社会保障体系之前,土地所有权可以作为一种替代的养老手段。如果既没有社会保障体系,又没有土地所有权,对大多数社会里的农村居民来说,为了应付年老时的疾病、伤残而拥有一个儿子是很重要的。有些学者认为由于计划生育的实施,在1970-1990年代的30年里中国少出生了3亿人。但这一论断的假设是人口出生率一直保持在1970年的高水平上。而这一假设是不成立的。中国在这30年里的社会条件的变化不会使人口出生率一直保持不变。水平的提高、居民的收入水平和城市化水平的上升都会降低人口出生率。中国家的随机抽样表明,“在过去的四分之一个世纪里,中国并不是唯一大幅度降低生育率的国家”;“在未来的20年里,计划生育政策对控制人口增长的作用可能不会很大”。

姑且不论盖尔.约翰逊的解释是否完全符合事实,但他确实指出了这样一点,即,由于集体所有制中内含的福利分配制度安排,它本身就起着刺激人口生育意愿的内生作用(刘守英,1999)。从这一方面来看,“新增人口,不再分地”的新制度安排,将对抑制人口增长起到积极的作用。1989年对贵州湄潭开始试点“新增人口,不再分地”制度,1999年对该县的调查得出结论:“新增人口,不再分地”的制度对农民的收入分配、土地占有、劳动力流动都有积极的作用,并对人口生育意愿有正的影响。

二、土地制度与人口生育取向

在中国,任何一种土地财产制度都必须接受人口生育的考验,如果客观上起到了刺激农民增加生育的作用,所带来的制度收益不能抵消人口增加的影响,那么这种土地制度就不能称之为合理的财产制度。我们在考虑农村计划生育时,往往希望用行政手段,用层层落实指标的办法来实现基本国策。强调农民生育观念的落后,同时却忽视了农民生育过多的根本原因。事实上,在既定的土地财产制度下,在不断存在调整土地可能性的情况下,生育较多的子女特别是男孩,是农民最稳妥的投资(家庭的男性后代将有权利并在事实上能够分得土地),也是对自己土地的保护(如果自己家的成年男性后代较少,那么在生育多的家庭的要求下,自己家的土地势必要被分割出去一部分)。既然作为土地所有者的集体的成员不断增多,每人所均摊的土地面积越来越小,那么人口增加较快的家庭将能获得相对更多的土地,而人口增加较慢或者减少的家庭就只能保留越来越少的土地。集体里所有的家庭即使为了保护现有的耕地和宅基地,也必须参加这种生育的竞赛。在计划生育工作、生育极限和抚养能力的限制下,大多数村落逐渐会形成一种“生育竞赛的均衡”。土地的调整也会实现一定的稳定期,但是一旦有家庭在生育竞赛中落败(例如没有子女或者多为女孩),随之而来的土地调整即使再小,对这个家庭来讲却往往是致命的打击。不用太多,一年几个这种生育竞赛失败家庭的事例就足以教育整个村庄的农民:一定要多生而且要生育男孩,才能保证家庭的基本经济安全。在这种群体意识的长期影响下,多生育和生男孩的观念就由一种个体的理性经济选择上升到了一种在某种程度上脱离开经济因素的伦理选择,这可以解释为什么个别家庭宁愿流离失所也要生男孩,但绝大多数家庭还是会选择经济上最合算的生育方案。当生育过多的子女时(如四五个以上,不同地区有所不同),更沉重的抚养负担和面临的经济惩罚都会使大多数的家庭在经济上变得不再合算而放弃继续生育。农村基层通过行政强制手段所达到的降低生育率的努力在福利化的土地制度对农民的生育刺激面前往往显得无力,而且越是经济不发达的农村,土地对农民家庭的重要性就越强,农民进行这种生育竞赛的动力必然更强大,这也许就是“越穷越生”背后的经济根源。

现行的计划生育制度是和户籍制度紧密结合的,离开了牢固的户籍制度,生育计划便无法贯彻实施。而大多数乡村的土地调整又是和农民的户籍所在密切相关,高度行政化的生育计划和土地分配制度通过户籍连成一体。维持这种生育计划的成本就是维持户籍制度,但是今天经济发展要求劳动力自由流动和公民权利自觉性的提高,要求户籍制度必须逐步的加以改革、取消,因此最终我们应当也必须建立一种以自愿的经济手段调节人口而不是主要依靠行政力量的“计划”手段的制度。1950年代末以后我们的生育强度达到了其他国家所没有达到的程度。中国农村人地比例超过印度等大多数发展中国家,表明中国农村家庭即使在强大行政压力下的生育冲动仍然强烈,在人地比例极端失衡的情况下,大多数的家庭所采取的生育方案对农民整体来讲无异于自杀,这就是所谓个体的理性导致了集体的非理性。但是我们应当看到,在类似韩日台等国兼顾农户土地权利保障的地区,如果农村人地比例到了一定程度,农民并不会采取过度生育的策略,大多数人并不会因为所谓的习俗就愿意让自己家庭破产。我国解放战争中后期在广大解放区开展的土地改革,“耕者有其田”的政策产生大量的自耕农,生产的积极性大大提高,生育趋向就和后来的农民不一样。农业集体化运动以后,人口的超常增长与其说是人民对于口号的响应,不如说是农民家庭在鼓励生育的土地财产制度下的理性选择。当前一些从事三农问题研究的专家提出了巩固、完善土地的福利功能的理论,这些带有平均主义色彩的方案是否会进一步造成农民生育的增加?如果进一步刺激农民增加生育或者强化现有较高生育率,那么就应当重新考虑这些方案是否真的能够促进农村的社会稳定和经济的持续发展。

三、不履行赡养义务:道德滑坡还是制度原因?

出现的以儿女不履行赡养义务为代表的道德滑坡,一定程度上就和农村集体组织调整土地的做法有关。在农业合作化运动以前,农民的主要财产权耕地和房地产由自己支配,老年人就可以使用不分配或者不给予遗产的方式,对子女中不“孝顺”的成员进行惩罚。这种惩罚可能发生的概率很小,但是一旦发生,对个人和村落的影响非常大,因为在乡村中,一个人的名声不好还不是致命的问题,但如果没有自己的房屋和土地就只能沦为佃农或流民,其进行经济活动和建立家庭的能力都会显著下降,再背负着不孝的骂名,生存甚至都会受影响(诺斯、青木昌彦都十分强调非正式规则对社会变迁的影响,实际上在这个问题上是诺思所说的意识形态起了作用)。村落中个别的不孝子孙受到的家庭的惩罚,对于整个村落的家庭成员来讲都是个教训,这就会进一步减少“不孝顺”等不道德行为,也会减少这种剥夺子孙继承权的极端做法的使用。在农业合作化运动和土地收归集体所有以后,虽然农户家庭对不道德成员的继承权剥夺大大削弱了,但是乡村生活和对个人道德约束的加强,使得家庭道德的水准不至有明显的下降。而农村改革以后,乡村政治生活对个人道德的约束基本消失后,农户家庭对成员道德的物质约束作用的薄弱就凸显出来,对于子女中不负担赡养责任的成员,农户家庭的年长成员无法采用剥夺期继承权的办法进行惩戒。因为在集体拥有宅基地和耕地所有权,并且有权进行分配和处置的情况下,农户家庭的年长成员基本不能决定子女在集体中取得宅基地和耕地的权利,这就失去了家庭对成员基本的也是最极端的制裁手段。而当几乎所有的农户家庭都对不孝行为失去物质的制裁手段时,年老的家庭成员已经不再是家庭经济的核心,而成了负担;在日益严重的人地压力下,年老的家庭成员受到物质匮乏的虐待几乎成了广泛的选择,这样的选择对于受制于既定农地制度下的农户家庭来讲是维持简单再生产的理性选择,许多农村的老年人甚至已经心甘情愿得接受这种境遇。集体组织原本是试图改造农民农民的,但客观上却起到了降低道德水平的作用。当我们谴责这种不道德行为时,不要忘记,少数人道德水平低那是个人的品德问题 ,如果普遍的出现道德危机 ,那就是制度出了问题。不改变制度上特别是经济体制上的缺陷,无论多少道德文章的说教都不会达到目的。家庭是社会的基础,而家庭道德水平的下滑最终将影响到农村社会伦理的方方面面,最终会造成农村商业活动的极端短期化行为和无效率。当农村家庭单个子女对老年父母的赡养意愿下降时,单个的子女既然对父母的效用降低了,如果要保持将来年老时的基本生活水准,生育尽可能多的子女就是必然的结果。子女赡养意愿的降低进一步强化家庭的生育意愿,但是因为土地调整因素的存在和不同地区的计划生育执行强度不同,这种意愿并不一定表现为生育率的上升。

解决“三农”问题的关键是要确立广大农民的私人决策权,有限的私人决策权阻碍了农村经济的(张曙光,2002),导致农民对未来预期的不稳定。农村人口的生育取向和所谓的道德滑坡皆与此有关。最为重要的是,随着改革进程的推进和市场化程度的加深,正在形成新的“公地灾难”:不仅是对生态环境的破坏,而且,一些握有调整土地权力的人正在通过各种方式变相的剥夺农民的土地,从中渔利。在我国加入WTO的背景之下,国外大资本堂而皇之的登堂入室,并与本土的新权贵们结合在一起,形成所谓“新权贵资本主义”,这足以令中国的民间资本望尘莫及。因权势而有钱财,比因钱财而有权势更为危险得多,无论何时,我们始终不能不警惕权贵资本家阶层的悄然登台。

主要:

1、诺斯,1994,中译本,《制度、制度变迁与经济绩效》,上海三联书店。

2、奥尔森,1993,中译本,《国家兴衰探源》,商务印书馆。

3、温铁军:《三农问题:世纪末的反思》,《读书》1999(12)。

4、林毅夫、蔡日方、李周,1994,《中国的奇迹:发展战略与经济改革》,三联书店。

5、迟福林主编,2000,《走入21世纪的中国农村土地制度改革》,中国经济出版社。

6、叶剑平等,2000,《中国农村土地产权制度研究》,中国农业出版社。

7、郭书田,1993,《变革中的农村与农业》,中国财政经济出版社。

8、盖尔.约翰逊:《中国农村人口政策的缺陷与选择》,《中国农村经济》1994(6)。

9、管清友:《由财政压力引发的农民超负担:一个解释》,《上海经济研究》2002(7)。

10、钟伟:《2002年家最关注之大事记》,香港文汇报、《中国改革报》杂志社2002年中国的经济、改革、企业"专家发言稿。

下一篇:农村集体非农用地流转受困现行法律