农村问题的根源:个人产品和公共产品关系混淆

来源:岁月联盟

时间:2010-08-11

在政府提供的公共产品中,凡是具有全国规模和全局性质的,应当由中央政府进行决策和组织提供,凡是具有地方规模和地域限制的,应当由各个不同的地区分头决策和组织供给。我们目前的问题在于,在很多方面混淆了这种区分,颠倒了其中的关系。比如,国防安全、外交事务、基本制度、基础研究、基础教育、基本医疗和计划生育等,就是全国性的公共产品。如果说国防外交、基本法律制度和基础研究在理论上没有争议,在实际上,拥军优属和民兵训练的支出却是由地方和农民承担的,那么,基础教育、基本医疗和计划生育等就有了分歧,在实践中,这些全部和部分由地方政府提供,并由农民承担。

就教育而论,目前的基本情况是,大学教育中央管,中学教育省市管,小学教育县乡管。一般而论,基础教育是创设平等的基本途径和重要条件,涉及到整个国家长治久安和长远利益,是全国性公共产品,应当由中央政府提供。这就是义务教育的由来。

而高等教育则是个人和自我实现的需要,属于个人决策和个人选择,不论是学校还是学生,都应由自己负责。政府特别是中央政府不应该用纳税人的钱去资助个人超出平等需要的发展。但在我国却发生了严重的错位。教育体制安排不是雪中送炭,而是锦上添花,中央政府承担了不应由自己管的大学教育的胆子,却把中小学教育的胆子推给了地方政府。因而,一方面县乡财政武力支持教育,拖欠教师工资,截留教育经费成为普遍现象,另一方面,向学生极其家长伸手,集资、摊派、变相收款屡禁不止,切不断蔓延扩大。

如果说真得要减轻农民负担的话,那么,就应当真正实施义务教育法,由中央政府承担起为基础教育融资的职能。至于大学教育,中央政府的财政支持不仅起不了多大作用,而且造成了一种新的政策歧视。其实,政府不一定要拿什么钱,只要把决策权还给学校和个人即可。

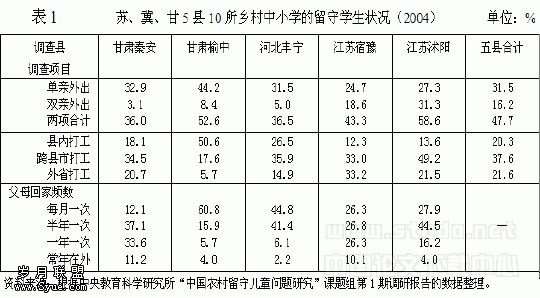

收入总是与支出相关联的。假如乡村组织或机构的支出呈现出某种刚性,通过行政或外力硬性降低收入,无疑是难以持久的。显然,农民负担加重的主要原因在于乡村机构和支出在不断增加。以乡镇为例,其机构有“六套班子”、“七所”和“八站”,机构膨胀与人浮于事已到了相当严重的程度。根据对河北省三个乡的典型调查,由农民出钱供养的乡村干部和中小学教师达 1600人左右。约56个农民养活一个干部仅分摊到每个农民头上的干部与教师的工资就达到45元左右。

有了机构就要找事来做,有了事情就得花钱去办,这样各部门机构就会打出种种“工程”、“项目”、“服务”等旗号,凭借各自的行政权力或垄断地位,强行征收费用以满足日益膨胀的机构与人员需要。问题的关键在于,这些机构是不是农民需要的,农民能否决定它们增设、撤并、规模和人员组成,显然不是,或者说基本上不是。因而,作为各种税费负担的承受者,农民根本不可能对这种机构与人员的扩张做出任何实质性的约束。农村机构及其人员的规模缺乏内生性的约束,是造成农民负担不断增加的根源之一。 如果联系到由农民负担全国性公共产品的提供,那么,农民负担虽然直接发生在基层组织和干部那里,但根子却在上面。

既然不同层次和不同范围有不同的公共决策和公共产品,那么,乡镇和村庄的公共产品是什么,如何提供,先行的费改税能否解决乡村公共产品的供给问题,就需要讨论清楚。

首先,村一级是农民的社区自治组织,不是国家的行政机构和政府组织,村提留不提留,提留多少,按什么计提,以及如何使用,都是村民自治组织的权利,任何人无权干预,特别是上级和中央政府。因而,不论是费改税前规定按上年纯收入的5%计提,还是费改税后作为附加税按农业税的20%交纳,都是一种明显的侵权行为。既然实现村民自治,村主任由村民选举,而村主任的“财权”却不是由选举人决定,而是由中央政府决定,这说明政府并没有把村庄看作是村民自治组织,而是当作一级政府机构来管理。

其次,乡镇是一级政府机构,我们先不讨论它是否有存在的必要,而是从既有事实出发,那么,如前所述,原先规定的乡村两级办学、基本医疗、计划生育、民兵训练等就不是乡镇的公共产品,不应由乡镇提供。“八站”中没有一个是政府机构,“七所”中承担普通医疗的卫生所和粮管所也不是政府机构,不提供乡镇范围的公共产品,其决策属于私人决策的范畴,完全可以通过竞争性的市场而非政府的行政途径加以完成,将其置于乡镇政府事务之中,一方面是对私人决策的侵犯,另一方面是对公共决策的混淆。很多事情都是缘此而来。再次,“六套班子”和财政所、税务所、公安派出所、共商管理所、管理所等虽然履行的是政府职能,但在目前的体制条件和管理水平下,特别是在不发达地区,单独设置只能是弊多利少,服务提供不了,负担一点不少,而且大多数都成为农民权益的直接侵犯者。

最后,农民负担问题既与水费有关,又与公共物品的供给相连。而公共物品需要在公共决策下得以提供。乡镇范围的公共产品,如乡村道路、供水、供电等,其决策权也在乡镇一级,而不在上级政府和国家,国家可以给予帮助,但不可强制推行。重要的是,只有在这种公共[配置]决策过程中充分显示农民自身的偏好并对费用的支出作出必要的监督时,才有可能在实际中达到或逼近两种物品[私人物品与公共物品]帕累托最优配置的萨缪尔森条件[或得出公共物品与税收的最优组合]。

显然,我国的现实与之相差甚远。公共物品提供的质和量是否与农民的需要相符,以及是否与农民的税费支付相称,是大有问题的。所以,政府及其机构未从私人决策领域中完全退出,农民未能在公共物品提供的公共决策过程中显示自身偏好和行使监督的权利,是我国农民负担加重的另一原因。