二三十年代华洋义赈会的信用合作试验*

摘 要:20世纪二三十年代,陷入空前危机。华洋义赈会从改良民生目的出发,在河北进行信用合作试验。他们通过与银行联合提供贷款,部分满足了小农对资金的渴求,抑制了高利贷盘剥。华洋义赈会在试点中所创造的经验和引发的教训,予国民政府和关注农村的民间团体以借鉴。

关键词:华洋义赈会;河北;信用合作

Rural Cooperative Credit Society Experimentation

by the China International Famine Relief Commission during 1920’s to early 1930’s

Abstract: China country plunged into fatal crises during 1920’s to early 1930’s.To improve the people’s life,the China International Famine Relief Commission started to test rural cooperative credit society in Hebei province. Associating with the bank to provide a loan to smallholder, they fulfil partly smallholder’s long for capital and restrained usurer. The China International Famine Relief Commission provide experience of concerning with rural work for the Government of the Republic of China and commonalty

Keywords: the China International Famine Relief Commission; Hebei province; Rrural cooperative credit society.

民国以降,由于灾荒侵袭和战争蹂躏,农村呈现衰落之势,突出表现是农业投资严重不足。为解决这一问题,中国华洋义赈救灾总会(1921—1949)(以下简称“华洋义赈会”或“义赈会”)秉承其“建设救灾”理念,从改良民生目的出发,认为建立信用合作制度,是缓解农村资金短缺的不二良法。于是,从1923年开始,该会在河北农村进行了一场信用合作试验,开中国大规模合作实践之先河。[1]华洋义赈会的试验活动,不仅给国民政府以借鉴,即使在今天,对于解决“三农”问题的人们,也有很好地启发。

*本文是部专项任务研究课题“中国华洋义赈救灾总会研究”(03DJ770002)阶段性成果。

[1] 研究华洋义赈会的专著对于该会的合作事业多有论述,但对信用合作试验及其经验教训探讨尚嫌不足,如Andrew James Nathan:A History of the China International Famine Relief Commission.Mass.:Harvard University Press,1965;薛毅、章鼎:《章元善与华洋义赈会》,中国文史出版社2002年版。也有些论著对华洋义赈会所进行的农村合作有所涉猎,但缺乏深入专题研究,如郭铁民等著:《中国合作史》,当代中国出版社1998年版;何光主编:《中国合作经济概观》,经济出版社1998年版;赖建诚:《近代中国的合作经济运动——社会经济史的分析》,()正中书局1990年版等。

一、农村资金匮乏

资金与土地和劳动力一起称为农业生产三大要素。“资本的效果,在结合与人工而为生产的媒介,农民的成功与失败,与资本的多寡大有关系。因无资本则虽有肥沃的土地,亦不能充分利用以增加生产改良品质,且有时不得不受商人的剥夺,不能雇佣人工来帮助生产。” [1](p353)农民必须拥有相当的资金,方能经营土地、购买与饲养牲畜、添置农具,扩大再生产。二三十年代农户的资金拥有与使用如何?据1926年对四川成都附近22户农民抽样调查,合计投资6996.8元中,土地折价为6165.4元,占总投资的88%;房屋建筑费用为719元,占10.3%;农具设备为71.2元,每户平均只有3.2元,仅占1%,;种子和家畜投资为51.6元,每户平均为2.35元,占0.7%。[2](p295-296)农具、种子、牲畜三项合计每户平均只有5.55元。再如20年代对安徽、河北、山西、浙江、江苏5省17个地方调查,平均用于农具和牲畜投资的数额仅占农业总投资的3.5%和4.6%,其中最高的浙江镇海县为4.8%,最低的山西省五台县仅为0.56%。[3](p70)小农对农业投资不足,其因在于农村资本的普遍匮乏。随着近代城市的崛起和城市商业的发展,传统的重农抑商政策逐渐向重商轻农政策转变,形成资本从农村外逃及向城市积聚现象。这一趋势到20世纪二三十年代,已经达到“农村资金流尽,都市资金膨胀到无出路的阶段,”“连一小部分高利贷资本,亦皆逃入都市”[4](p96) 。新式银行聚集于通商大埠,地方上工商业发达的城镇,全是些高利贷印子房式的旧钱铺、当铺,而在农村中则除去个人的高利贷印子房以外,再没有放款机关了。1934年中国银行总经理张公权曾言:“近年内地困难日深一日,上海的繁荣则相反地畸形的发达,一切现金财富均集中于上海,每年估计达数千万元。……内地农村脂血,一天天向上海灌注,现金完全集中在上海。” [5]集中于城市的银行与农业不接触,概因农业生产迟缓,得利慢,所以它们不愿意投资。这样,正当的公共放款机关缺乏,使私人借贷机关趁势而兴。

私人借贷或是通过血缘关系发生的互助性借贷,或是向放高利贷借贷。前一种借贷是从亲情出发,还债时只还本钱,不计利息。后一种借贷有两种:一为抵押借贷,小农多以动产或不动产为抵押品,利息较低。另为信用借贷,无需抵押,以信用做担保,此种借贷利息偏高。据20年代末对河北定县调查,借款最高利息为每月每元3分,最低1.5分,普通2分。[6](p735)戴乐仁调查浙江、江苏、山东、河北等地区借贷利率,低的月息平均约2%,高的月息5—6%,有时10%,当灾荒来临时,小农甚至愿出年息100%借款。[7](p540)华洋义赈会对150个乡村通行利率调查,年利率最低者只有一个村庄为15%,其中70%的放款皆在30—35%之间,其中最高者则达到180%。[8] (p144)高利贷者盘剥程度,匪夷所思。尽管北洋政府曾有月息不能超过3分的禁令,但也多是一纸空文,是没有效力的[9](p21)。高利贷资本生存的前提是小农贫困化的加深,负债已是维持农民生计、求得一息喘息机会的普遍方法,可以说,不仅在社会情形及个人生活略有变动时即须负债,即在平时,也有许多是负债的。河北定县约有20%的农民靠借高利贷为活,浙江金华、兰溪等8县,农民负债户数约占全村户数的58.8%,四川峨眉山农户有18%是以高利贷借债或向亲戚商借以为补助。[10](p319)国民政府土地委员会1930年前后对各省农家调查,收不敷出者约35%,“收不敷支,或虽平时收支勉可相抵,设遇意外势必出于借贷” [11](p37)。私人借贷特别是高利贷,对于小农来说,虽可解燃眉之急,但这种借贷利息常常是“利滚利”,期限又短——大概从四个月到一年,如果到期不还,抵押品就得全部没收。小农多以土地抵押,结果就是被抵押的土地被兼并,有产者变为无产者。所以古谚有“冷在风里,穷在债里”。

二、信用合作试点

依据资金匮乏事实,华洋义赈会确定从建立信用合作社入手,解决农村问题。对此,该会总干事章元善一针见血地指出:“信用合作社……可以说简单而且最切实用;并且在农民方面确是很需要的。假使这种方式运用得当,它的利益真是立竿见影。因为中国农民也和印度一样,都感觉被重利盘剥的痛苦:一个农民一经负债,就变成无形的奴隶,甚至被债所累,以致田园荒芜,那有工夫去改良农业。照现在中国农村状况说,假如没有信用合作社这一类的组织居中介绍,那么乡间的有钱人,只得把他们的钱藏起来,或是冒一点危险把这钱放给农民以外的人。这样一来,不独农村金融因之停滞,并且有钱的不能放,没钱的无法借,于是那些等钱的农民,就不得不问那专靠放债为生的人去借了。这种缺点就是因为本地财源不能应付本地需要的缘故。” [12](p41)而兴办信用合作社,不仅可以一定程度上解决农村资金短缺问题,而且可以挽回资本外流趋势,甚至可以吸引城镇资金流向农村,加快农村建设步伐,提高农民防灾能力。于是,华洋义赈会在1923年首先选择河北省进行试点,并在同年6月,在香河县创办了中国第一个农村信用合作社[13](p161)。

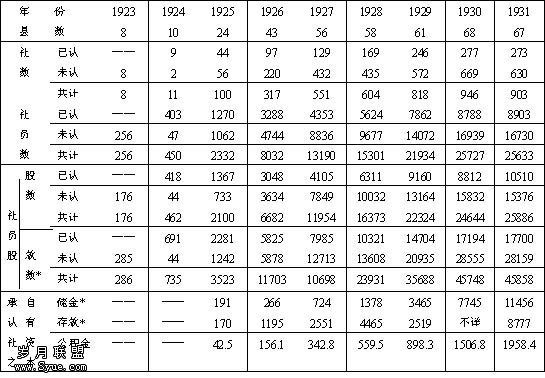

根据华洋义赈会信用合作社组织原则,社员对社中债务负无限连带责任,即每个社员均以全部财产为整个合作社的债务担保;社员入社需认购社股,缴纳股金;合作社收受存款以增加放款能力;义赈会供给合作社资金以贷放于社员。合作社设立后,若想得到华洋义赈会资助,需要经过该会的严格考核,获得该会承认。请求承认之社,必须向华洋义赈会填报请愿书、社员一览表、社员经济调查表及印鉴等。义赈会接到承认请愿书及其附件后,于每年定期派调查员赴各社调查社员的信用、社员入社是否自愿、村民对合作社有无恶感、是否符合章程的有关要求及办事是否客观等。[13](p161)经过一次或数次调查,认为成绩优良可以承认时,再提交合作委办会予以承认。其中有的经过数年才得承认,有的永远得不到承认。得到承认之社发给“承认证书”,并有权向义赈会申请贷款。1924年1月,华洋义赈会派人赴合作社村庄调查。调查之后,正式承认涞水县娄村信用合作社和定县悟村信用合作社,并发给“承认证书”,这是义赈会承认信用合作社之始。同时经华洋义赈会下设的合作委办会核准,第一次放款给这两个信用合作社各500元[14] (p47)。河北的信用合作事业在华洋义赈会的倡导下得以迅速,见下表。

河北省信用合作社历年发展状况表

*笔者将款项小数点后数字四舍五入。

资料来源:实业部劳动年鉴编纂委员会编:《民国二十一年中国劳动年鉴》第三编,第86—87页,载

《近代中国史料丛刊》第三编,第60辑,文海出版社。

上表表明,最初两年,信用合作社惟其肇端,提倡不易,尽管义赈会职员奔走呼号,但效果不大。此后数年,发展迅猛,无论是立社数、社员数,还是入股数及存款数,增长了上百倍。个中原因,离不开华洋义赈会细致工作和锲而不舍地努力。

为了壮大合作社经营能力并发挥其潜力,华洋义赈会从1927年开始指导推行运销合作。 “首先试办者,即贩卖毛、发两项。此次试验,开始于直隶安平两合作社,先将近村之毛收集成宗,运至天津,由本会特派经理人员,代向出口商贩,接洽售卖。”因当时天旱水浅,运送迟缓,以致行市低落,社员未获利益。“但农人与农村合作社仍认为成功,因小有损失而已获得相当之经验,从此村农以及出口商贩了然于如何运转、如何交易等等,不必假手于中人及经纪人,省却许多周折及小费设施。” [15](p6)这次挫折并未动摇社员组织运销合作社的信心。1932年河北深泽县试办棉花运销合作社,同年又扩大三县为试点。取得经验后,1934年又扩大到无极、晋县、束鹿、元氏、高邑、蠡县、赵县等产棉区,以后又扩大到藁城、栾城、尧山、隆平、柏乡、永年、冀县、南宫、博野等县。[16](p137-138)棉花运销合作社的兴办,减少了中间商的盘剥,增加了棉农收入。更重要的是小农在实践中获得了增厚经济实力的经验和加强自我管理的锻炼,为以后各机关兴办合作社提供了样本,也为合作社普及作出示范。

河北合作社试验成绩是有目共睹的。至抗战爆发前,兴办合作社的县数已增加到97个,社数3214个,其中已承认社1021个,未认社2193个;社员数66266人,已认27728人,未认38538人;社员股款199196元。[17](p25)除社员的经济能力得以增强外,各社还于社务之外自动组织经营多种农村公益事业。据1936年底统计,举办附属公益事业的合作社为1929个,各社所办事业种类如下:婚丧互助199社,兴学293社,办纪念储金及农产品代替储金等169社,戒烟赌酒186社,筑路146社,造桥25社,卫生事业45社,医药68社,自卫96社,造林植树158社,改良农业91社,助耕66社,捕蝗49社,掘井49社,浚渠13社,合作完粮51社,息讼139社,养老13社,济贫47社,俭约74社,其他22社。[18](p89-90)

“农村中因为有了合作社,空气从沉闷枯燥变为活跃振作” [18](p88)。可以说,华洋义赈会在河北倡导的信用合作运动,不仅是一场农村经济改良运动,也是一场社会风尚和道德革新运动,还对于改造以家族为本位的传统救助体系,建立社会新式的互助制度,作为了非常有益地探索。

信用合作社业务是存款与放款,但对于小农来说,取得贷款是他们加入合作社的主要目的,因而放款成为信用合作社的主要业务。放款资金来源,系由社内、社外两方面供给。社内所供给资金,包括合作社本身的股本、储金、存款和公积金。从上表可见,社内资金随着合作社数目和社员数量的增加而不断递增,从1923年的286元增加到1931年的68049元;而且合作社愈久,积蓄愈多;入社愈早,社员实力愈厚。例如1929年到1936年,河北省社员集资能力由每人的0.18元,上升到2.80元,增长了15倍。[13](p163)但合作社积蓄的资金仍不敷借贷,这就需要从其他途径寻找支持,维持合作社。

社外所供给的资金,来自于华洋义赈会和机构的放贷。“不过各银行的放款仍籍义赈会做一个代理分放机关,故合作社的社外资金来源,还是以华洋义赈会为唯一凭恃。” [14](p53)华洋义赈会自决定兴办信用合作社后,即于1922年6月拨款5000元作为合作社放款基金,此后又继续追加,迄1931年止,先后共增拨6次,总额共为92200元[8]。华洋义赈会数年的信用合作试验,逐渐引起了城市商业银行的注意,特别是它连续八九年将资金放给信用合作社,都能如期收回,很少呆帐,增加了商业银行向农村放款的信心。受20年代末席卷全球的经济危机影响,银行业在寻找投资出路时,开始关注急需资金的农村,于是纷纷寻求与华洋义赈会合作,开展对农村合作社的贷款业务。上海商业储蓄银行(简称上海银行)1931年2月,抱着试探态度,将2万元交给华洋义赈会,以备同义赈会的钱搭成放给合作社。[13](p167)此例开创了城市商业资本流入农村的先例,也带动了银行界放款农村合作社的信心。上海银行参加华洋义赈会的合作放款,前后达10万元。银行也自1933年3月参加2万元,后改为5万元;金城银行也参加5万元。[19]这种局面持续到1935年进入一个新的发展阶段。这年4月,上海银行、银行、大陆银行、金城银行、中南银行、四行储蓄会、四省农民银行、浙江兴业银行、新华银行、国华银行等10家金融机构在上海组建了“中华农业合作银团”,推举上海银行邹秉文任团长,并在北平、汉口等市设立办事处。大量的城市资金投向农村,一定程度上解决了农村金融枯竭问题。

合作社放款主要有信用放款和抵押放款,放款对象仅限于合作社社员。合作社试办初期以抵押放款为主,1928年以后信用放款增多,占放款总额的70%以上[14] (p55)。放款数额在最初的一二年里,属于探索阶段,除一二大户外,全部在20元以下。一直到1926年,放款数额才始见增大,放款在20—50元的占到20%以上,50—100元的占到2%左右。[8] (p131)

至于放款用途,华洋义赈会规定仅以下列七种为限:(一)用于购买耕畜,置备较大农具,或修盖房屋等事;(二)用以耕植(包括食物、饲料、种子、肥料、家畜及小农具的购买,地租工资的支付等);(三)用以防止水旱、改良土壤、垦荒等事项;(四)用以举办婚丧等事;(五)用以整理旧债;(六)用以经营农村副业;(七)用以补充储金准备金的不足。[20](p465-466)在最初几年几乎有一半社员不用于所申明的用途。不过,自1926年起,华洋义赈会每年派员前往各社举行社务考成一次,社员借款用途是否与所申明用途相符成为考成内容之一,这在相当程度上遏制了借款的滥用。1928年以后,社员借款实际用途,已与申明用途渐趋一致。根据研究者考察,社员借款至少有66%以上用于生产经营上,3%左右用于婚丧,25%用于偿还旧债,其他用途约有5%。[8] (p137)此种借款用途分配比例说明“生产即信用之基础”,体现了合作放款的最大原则。

信用合作社组织的目的,一方面在供给农民资金,一方面在限制高利贷,因此合作社的放款利率力求最低。华洋义赈会放款给各合作社的利率,在1927年以前为年利六厘,1927年5月后重新修正,按社务成绩优劣、承认时间长短和还款分期次数多少,确定利率高低。大致承认时间较短的利率较低,分期还款次数较多的利率较高。各合作社对于社员的放款利率,义赈会规定:承认一年以下之社,放款利率最高不得过年利一分二厘;承认二年以上四年以下之社,放款利率最高不得超过年利一分二厘五;承认五年以上七年以下之社,放款利率最高不得超过年利一分三厘;承认八年以上之社,放款利率最高不得超过年利一分四厘。[8] (p143) 1932年11月对放款利率又加修正,“总会放款利率年利一分二厘,延期利率,照原定利率增加四厘;合作社放款利率,年利一分五厘,有特殊情形者,得增加之,但最高不得超过年利二分” [8] (p145)。合作社借款利率显然较放款利率为低,其中差额,即作为合作社营业开支及社中公积金。合作社放款利率与乡间普遍通行的年利三分至三分五相较,仅及其半,这可以在一定程度上冲击高利贷者对乡民的盘剥,对于社员是极大的实惠。如在河北省肥乡县南刘村,农民负债的2300元中,高利贷放款占37.8%,农村信用社放款占62.2%,远远超出高利贷放款,成为抑制高利贷的一个强力要素。又如在李白庄村,高利贷者的放款利率月利至少四分,而合作社成立后,高利贷的放款利息也不得不“日日减低,村民皆称合作社为我农民真正自救之金融机关” [21](p77,98)。这些事实表明合作社的低利放款,有助于农民挣脱高利贷羁绊,免受其重利盘剥。

综上所述,华洋义赈会办理合作事业的方式和方法对于其后从事农村合作事业的人们和团体以很大影响。“各机关农村合作社政策,特别是信用合作社事业,几乎都以华洋义赈会的信用合作社为样本,作为其合作社普及政策的榜样。” [22](p145)四、成绩与不足

华洋义赈会以一股民间力量,在财力十分有限的情况下,十多年披荆斩棘,励精图治,至1936年,义赈会在全国直接指导而组成合作社共有2865处,贷与各社之款共达730,750元,农民受益殊非鲜浅[23](p8)。对于华洋义赈会在民国乡村建设中所起作用,民国时评写到:“该会不但做了许多慈善性质的救济事业,而且做了不少建设性质的社会事业,后一种事业是最值得我们来称道的。” [24]“我国之复兴工作,以华洋义赈救灾总会致力最早。该会……倡合作以苏民困,籍中外人士协力同心,惨淡经营,颇著成绩,而为我国农村经济之复兴工作,树一良好之基础。” [25]其成绩概括起来至少有以下几点:

第一,造成合作运动基础。“华北乃至整个中国乡村合作社的崛起与,是从20年代初华洋义赈会办理河北信用合作社事业开始的。可以说,20年代几乎是华洋义赈会一枝独秀的独立办社时期。” [26]这一评价是中肯的。在华洋义赈会办理合作社之前,中国知识界在城市中不乏合作试验,如1918年北京大学消费公社、1919年上海国民合作储蓄银行、1920年上海合作同志社和湖南大同合作社等等,都曾风光一时。然而这些社团在日后活动中,不是因为经费不足,就是因为社友四散,只有上海国民储蓄银行存在了十余年,其他都相继停滞,最短的仅存在几个月。然而,华洋义赈会同人以极大热情,毅然抛弃舒适的都市生活,深入穷乡僻壤,艰苦创业,使中国农村合作社从最初的3个发展到4万多个[19](p94),从信用合作发展到运销合作、生产合作。合作事业不仅在河北成燎原之势,以后在山东、安徽、江西、湖南、湖北、陕西等省也得到蓬勃发展,其他一些省份的合作事业也无不间接地得到华洋义赈会的帮助,并直接带动国民政府对合作事业的提倡和重视。不夸张地说,中国乡村合作运动的发展壮大,得力于华洋义赈会的示范和带动。

第二,训练了一批合作人才。中国农村经济固然需要救济,中国农民知识与能力尤需。这种教育不是简单的“千字课”教人识几个字所能奏效,而是在其需要的行动训练中,灌输新的知识与新的精神。华洋义赈会举办信用合作事业并没有停留于放款一项,而是以实际行动将新知识与新精神灌输于农民,籍以转变农民整个生活,比如举办合作讲习会。在谈到举办讲习会的初衷时,华洋义赈会总干事章元善说:“惟以国家教育,本不普及,村野农民,大都缺乏办事能力,虽经专门人员厘定办法,简捷妥实适,百方指导,尚不多明,爰仿印度办法,举行讲习会一次,习之有素,则易之自易也。” [27](p2)讲习会目的是“专为各社谋利益,灌输合作知识,解释一切不易明了的事情” [27](p32-33)。从1925年举办第一期起,到1937年止,华洋义赈会先后举办过12次合作讲习会,听讲人是来自各社的宣传员、执行主任、监察主任、事务员、司库等,共有252组19984人,代表了6635社。[19](p93)讲习会的举办,对于传授合作知识、改进合作社经营方法及训练合作人才,培养合作领袖,起到了非常重要作用。这些合作人才是推动河北合作事业发展的生力军。到30年代,国民政府和各省公私合作机关,不仅向华洋义赈会调用合作人才接踵而至,该会训练出来的技术人员也被各省聘去,帮助指导当地的合作事业。如果没有华洋义赈会在十几年时间里所作的人才培养工作,30年代中国农村合作事业的发展会面临很大制约。

第三,出一套合作操作技术。合作事业在中国,很短,毫无成规可循。华洋义赈会筚路蓝缕,勇于探索,摸索出一套合作事业的指导技术,并经试验取得了很好效果。如农村合作社宜由信用合作社办起,逐渐兼营其他合作业务;组织信用合作社前,应先有一次低利放款,试探农民信用程度;合作社按程序设立后,立一时段观察期,成熟之后再加以承认,促其规范;放款之前复加以考察,放款之后,又能注意存款发展和借款用途是否正当;将合作社的培育与合作人才的培养有机结合;始终将培养合作社的自觉与自动置于突出位置;等等。其中“合作社社务成绩考成办法”被认为是最具本土特色的一种促进合作运动方法[28](p43)。华洋义赈会对于“承认社每年派人调查,作成各社成绩考成表。考成标准凡二十四项,皆以分数表示之,分列甲、乙、丙、丁、戊五等,视考成等第之优劣,承认之久暂,以为决定放款额多寡之标准,自三百元至三千元不等” [29](p139)。通过定期考成,有利于帮助各合作社总结工作,“成绩不好的合作社随时纠正,使他们纳入正规,成绩优良的设法鼓励,使他们永久保持着这种良好的成绩,对于不良的趋势更切实注意。这样一来,各社的好坏,既然可以一目了然,指导方面也就容易进行了”。经过几年的实践,这种考成分等方法,“在中国合作运动上已经成为最重要的一种工作”。[28](p45)上述经验是对民国合作事业发展的极为有益探索。

第四,训练了民治精神。合作社由农民自愿组织发起,自己选举职员,自己处理业务,充分反映了农民所具有的自信心和责任心。华洋义赈会指导合作社的原则是从旁协助,不取包办或代办态度,免得养成合作社社员的依赖性。有几则事例可以表明农民自治力的提高,譬如1928年华洋义赈会办理救灾贷款的时候,曾经把一笔赈款交托各合作社代为分配,放给那些受过旱灾的农户。那些合作社承办起来都很得法,支配赈款也很公允,各农户借去的款都能原数偿还。一些受灾的社员更将自己应得救济款让给非社员,自己甘愿承受旱灾。[12](p47)这一急公好义的慷慨举动,既是乡间邻里互助传统的体现,也是合作社培养出的一种新风尚。再如,中国农村合作社的社员总数有二三万人,处理的款项二三十万,可是在合作社兴办的十来年中,并没有发生过诉讼事件,即使有小小的纠葛,也能由他们自己来和平公断地解决。[12](p47)这是农民自治力提升的又一佐证。至于前文已述合作社自动召集合作讲习会,自动组织运销合作社等事项,都说明了只要对农民加以帮助和指导,农民自主自立的精神是不难养成的。

第五,促进了乡村社会的重组。我们知道,中国农村不乏组织,但主要是以血缘关系为主的家族组织,“在这种社区里的人们,每天里所过着的都是些有关家族的生活,他们所能见到的只是家庭的亲属员;但求亲属员的安好,此外他们是管不着的” [30](p2)。村落被家族的组织形态笼罩着,而以经济关系及相同利益诉求的组织极少,所以农民向来缺乏联络,一盘散沙。可是合作社的出现则在经济上为农村提供了联络纽带,并因经济关系树立了人与人之间的良好信用,冲击甚至打破了宗族组织,形成一种新的社会组合。难怪1933年3月前浙江省政府主席张难先考察河北省深泽县的农村合作社后,十分感慨地说:“民族精神,无怪益成散沙。救此,惟合作一途,须急用经济合作制度,以代替宗族制度。此事关系重大。” [16](p187)

总之,在20世纪二三十年代,华洋义赈会以百折不挠的精神,从点到面,由小到大,不断地扩大和深化农村合作事业,为吸引城市资金流向农村,促进落后农村的经济发展和社会进步,起到了重要而积极作用。

在肯定华洋义赈会对农村复兴所做出的积极探索同时,也不能回避存在的问题。首先是一些入社社员存在着弄虚作假行为。信用合作社是以解决资金匮乏为目的的互助组织,一些人却将其错误地理解为“信用合借社”,认为入社目的就是为了借钱。为此,不惜采取瞒天过海的办法入社。如有所谓跨社分子,即在同一乡村中有数社,有人已入甲社,又变易姓名复入乙社,两面活动,目的是多借款项。还有双料社员,即一家兄弟数人,分别各入一社,兄在甲社,弟在乙社,既可多借款,又可借甲社款而还乙社,挪东补西。又有所谓冒牌社员,本不具备入社资格,或已丧失社员资格,若再求入社恐遭拒绝,乃异想天开,令其未成年之子,或素不闻事之妻,冒充家主,请一二相识社员为其介绍入社,冀达低利借贷之目的。[31](p5-6)

其次是合作社存在着“嫌贫爱富”问题。加入信用合作社的主要是小部分有一定财产基础的地主、富农和自耕农,而对于绝大多数贫雇农来说,他们只是信用合作社的看客。其因在于按照华洋义赈会信用合作社章程规定,社员对社中债务负无限连带责任,即每个社员均以全部财产为整个合作社的债务担保。如果借款社员届时无力归还所借款项,社中其他人都要承担连带责任,负责归还。由于担心贫雇农到时还不清贷款而遭连累,故一般都拒绝他们入社。另外,入社社员需认购社股,缴纳股金,也客观上限制了贫雇农的加入。根据章程规定,社员入社时,至少须认购社股一股,一次缴足。依据各地实践,每股“皆为一二元,虽有五元一股十元一股者,但极属少见” [8](p121)。大量贫雇农本身已经赤贫如洗,负债累累,又哪里有钱缴纳股金?!因此他们“虽明知合作社之利益,但为股金所限制,不能不趑趄于合作社之门外” [32]。

上述不足,有的是社会性弱点所致,有的是合作社管理漏洞造成,有的是性因素产生,说明改良与复兴农村是一项庞大的系统工程。组织农村合作社本身既是一个经济问题,也是政治问题。华洋义赈会辛苦十几年经营的合作社,随着抗日战争的爆发,都不免限于停顿状态,对于抗战“似乎并未发生什么效果,不曾将我们目前遭遇的国难减少一分。这是无可讳饰的事实。……在抗战以前我们的希望决不是这样的” [18](p115)。“合作专家”章元善的失望是无法避免的,因为当时中国的贫穷落后是由于帝国主义和封建主义的势力存在,不从打倒帝国主义和封建主义这一根本上入手,是难于改变中国农村面貌的。:

[1]言心哲.社会学概论[M].中华书局,1934.

[2]田中忠夫.农业研究[M], 汪馥泉译.上海:大东书局,1934.

[3]卜凯.中国农家经济[M],张履鸾译.商务印书馆,1936.

[4]李紫翔.资金集中都市与资金回到农村[A].千家驹编.中国农村经济集[C],中华书局,1936.

[5]张公权.内地与上海[J].银行周报,1934,第18卷第14期.

[6]李景汉.定县社会概况调查[M].中国人民大学出版社影印,1986年.

[7]章有义.中国近代农业史资料[M],第2辑.三联书店,1957.

[8]巫宝三.华洋义赈救灾总会办理河北省农村信用合作社放款之考察[J].社会杂志,1934,第5卷第1期.

[9]马罗立.饥荒的中国[M],吴鹏飞译.上海:民智书局,1929.

[10]冯和法编.农村社会学大纲[M].上海:黎明书局,1934.

[11]中国第二档案馆编.中华民国档案资料汇编[C]第5编第1辑“财政经济”(七).江苏古籍出版社,1994.

[12]章元善.一千个农村里的信用合作社[A].中国华洋义赈救灾总会编.合作资料[Z].1932-05.

[13] 章元善.华洋义赈会的合作事业[A].文史资料选辑[C],第80辑.北京:文史资料出版社,1982.

[14]吴敬敷.华洋义赈会农村合作事业访问记[J].农村复兴委员会会报,1934,第2卷第4号.

[15]中国华洋义赈救灾总会丛刊甲种第24号:民国十六年度赈务报告书[Z].1928.

[16] 薛毅、章鼎.章元善与华洋义赈会[M]. .北京:中国文史出版社,2002.

[17]中国华洋义赈救灾总会丛刊甲种第51号:民国二十五年度赈务报告书[Z].1937.

[18]章元善.合作与经济建设[M].商务印书馆,1938.

[19]李在耘.本会之合作事业[J].中国华洋义赈救灾总会编.救灾会刊,1937(14-8):93.

[20]中国华洋义赈总会拟定之农村信用合作社章程[A].秦孝仪主编.革命文献[C]第84辑.文海出版社,1980.

[21]中国华洋义赈救灾总会丛刊乙种第71号.河北合作——优良社之实况[Z].1935.

[22](日)川井悟.华洋义赈会与中国农村[M]. 日本同朋社,1983.

[23]中国华洋义赈救灾总会编.中国华洋义赈救灾总会概况[R].1936.

[24] 申报[N].1936-11-16.

[25] 大公报[N].1936-06-07.

[26] 李金铮.二三十年代华北乡村合作运动的借贷活动[J].史学月刊,2000,(2):114.

[27]中国华洋义赈救灾总会丛刊乙种第17号.第一次合作讲习会汇刊[Z],1926.

[28] 中国华洋义赈救灾总会编.合作资料[Z],1932.

[29] 章元善、于树德.中国华洋义赈救灾总会的水利道路工程及农业合作事业报告[A].乡村工作讨论汇编[C].中华书局,1934.

[30] 陈礼颂.一九四九年前潮州宗族村落社区的研究[M].上海古籍出版社,1995.

[31] 严恒敬.中国乡村合作社实际问题[M].中国合作学社印行,1933.

[32] 喻育之.关于改进农村合作社的几点意见[J].与民众,第7卷第3期.