明末清初的华东市场与海外贸易

来源:岁月联盟

时间:2010-06-25

关键词 明末清初 华东市场 海外贸易 走私贸易

国内市场,无论是初级的墟集市场还是高一级的城市市场、区域市场,在明清时期都得到了进一步的扩大与发展。更具意义的突破区域范围的全国性市场,由于因的便利而发展起来的长距离贩运贸易的成熟和商品经济生产的拓展,也在明中叶形成。[①]在全国性市场及其中,由于多元社会经济结构导致地区发展的不平衡,[②]以运河为南北交通干线的华东地区(包括山东、江苏、安徽、浙江、江西、福建、广东)的市场发育较为成熟,网络较为密集,从而成为中国国内市场的重心。现在要讨论的问题是:华东市场的优先发育成熟不仅是国内商品经济发展的结果;16世纪西方资本主义的扩张力量已经多次叩开了中国市场的大门,海外货币资本首先对华东市场产生了魅力,日益成熟和壮大的国内商人队伍及其资本,已不满足于国内市场由于发展不平衡而出现的不充分的流通能力,开始向海外延伸,参与以海外贸易为主体的海洋社会经济活动。华东市场与海外贸易的这种互动力也是华东市场成熟的营养剂。这是明末清初商业发展有别于前代的一个显著特征,也是近代中外贸易的序幕。

一、华东市场的构成及其对外贸易的扩张力

市场的构成,主要是商品的流通量和流通内容。流通量的大小取决于市场的交通辐射情况和商埠码头的大小;流通内容则指集散商品的种类。明末清初,华东地区不仅拥有贯穿南北的大运河——长江——赣江——北江黄金水道,这条水道串连了以北京为枢纽通向全国各地的8条干线要道中的3条:北京分别至南京浙江福建、至江西广东、至山东;[③]而且拥有全国2/3的大中型工商城市[④]和大量传统与新兴的手商业小城镇。[⑤]明清两代人口密度前4名的省份在华东,明末华东6省人口6900万,为全国15省12000万人口的58%(1578年)。[⑥]清中期统计的人口密度每平方公里300人以上的府州全国有29个,华东占24个(1820年)。[⑦]便利的交通、发展起来的工商城镇和众多的人口为市场的构成发展提供了良好的物质条件。

从商品生产与流通关系看,市场可分三类:

第一类是由专业特色明显的手工业市镇构成的专业市场。华东地区拥有一大批较为发达的手工业城镇,迅速增长的人口生存需求,极大地刺激了这些城镇及其周围的手工业商品生产,并且向更广的范围辐射,构成交易网络。例如松江棉纺闻名于世,因而形成了棉布市场;景德镇、佛山等地也都是这一类型的专业市场。

第二类是由传统文化城市或工商城市构成的综合性市场。例如苏州,既是文化古城,又是丝织业中心。杭州、南京、扬州等都属于这类市场。

第三类是并无特色的手工业生产,而是以交通枢纽或河埠港口地位而构成纯然市场,如临清、济宁、淮安、宁波、泉州、厦门、月港等。这些城镇港口市场首先是因商而兴,如果有手工业,也是在流通的刺激下然后形成的。又如江西广信府属铅山,既无特色手工业,而且偏僻落后,由于地处闽、浙、赣交界之处,又是闽浙商人经锦江入鄱湖北上湖广江皖南下广东的要道口,成了南方各地手工业产品和土特产甚至还有海外商品的集散地,纯然的贸易市场。如果我们认为为了商品的交换而进行的长途贩运的流通形式具有近代商业意义的话,那么最能体现这种意义的市场应是这第三类。

明清时期,国内市场最大宗的商品依次为粮食、棉花、棉布、丝、丝织品、茶、盐、铁、瓷器等。[⑧]按人均占有量、产地、集散地、人均消费量等方法,华东都是最大的市场并拥有最大的流通额,总人口与城市人口的基数决定了这一判断,而且前述三类市场使华东地区形成了层次不同的市场网络。

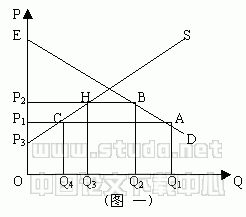

粗略的估计,明末清初,占人口58%的华东地区,占有80%以上的商品市场和更大比率的商品流通额,以及更多的商业资本。当时,国内市场是主要市场。但是,当我们注意到市场上最大的交易量为粮与布和粮盐,即Ⅰ类工业品(布、盐)和Ⅱ类粮食之间的交换,注意到Ⅲ类经济作物(棉、丝、茶)主要是城市消费,一个问题便出现了:Ⅰ类和Ⅱ类商品基本上都由农民生产,属于农民小生产者之间的交换,不形成由商人作为媒介的商业市场的交换流通,Ⅲ类商品又很少流向乡村,[⑨]城市的自我生产消费必须保持供需平衡。但是,已经发展起来的经济作物商品化生产和手工业商品经济决不可能停滞在自给自足的平衡水平,于是买方的缺乏便造成市场的不充分。这也许是明清时期手工业品价廉物美,江南城市消费趋于奢靡的一个重要原因。过多的商品必然由于国内市场的不充分而产生寻找新市场的欲望。向农村?可能性不大,农民缺乏购买力,那只有向海外,海外有需求,何况外国人已经用大船载着银元来做生意了。近代海外贸易序幕的拉开首先不是商人的企图,而是商品的欲望。当海外市场不仅广大,而且利润可观时,商品寻找市场的欲望与商人谋利的企图便构成了向海外贸易的扩张力。当时,除了武器装备落后于欧洲,中国的远洋航海技术与物质条件都是第一流的。如果国家允许,这种扩张力就能得到正常的外放;如果国家不允许,它就以各种非法形式实现不正常的外泄。

华东诸省,大多沿海,自古有涉海贸易的传统,至明,已形成宁波、福州、泉州、月港、厦门、广州等外贸港口。华东市场作为外贸腹地,正可借此外销商品。问题在于货利之谋与王权之稳之间的平衡。嘉靖中,原本为消极外贸之果的倭乱又成了禁海之因。隆庆开禁,准贩东西二洋,给明末华东市场的发展带来生机。万历中再次因倭禁海,海上“人辄违禁私下海,或假借县给买谷捕鱼之引,竟走远夷”[⑩]。清初为郑成功之事,海禁更严,但设法走私的商人渔船时有冒险出海。“海中之利无涯,诸番奇华本一利万,谁肯顿息哉”[①①]?

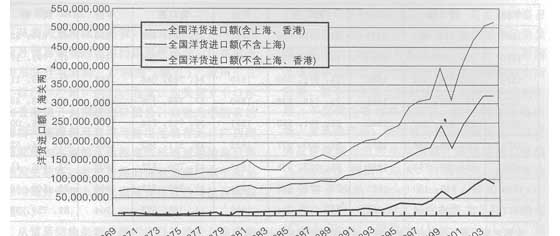

华东市场的扩张力可以从两个方面去看,一是国内市场的不充分与华东商品经济的较发达的矛盾,促使商人向海外寻找市场。“闽广奸商,惯习通番,每一舶,推豪富者为主,中载重货,余各以己资市物,往牟。利恒百余倍。”[①②]“童华,兰溪人,以巨资为番商”。[①③]明人王在晋《越镌》卷21中列举4件海商案,其中3件为商人聚资购买当地的丝织品和磁器白糖等,与日本通商。徽州、宁波等地商人携带大量资金进入沿海市场,参与海外贸易,而广东、福建沿海商人以特有的地理优势活跃于海上贸易。[①④]“海滨之民,惟利是视,走死地如鹜,往往至岛外区脱之地曰者,与红毛番为市。”[①⑤]据日本学者岩生成一《近世日支贸易数量的考察》,1611年到1646年约有1100艘“唐船”赴日;1662年到1699年有2819艘,其中从中国本土赴日的为1972艘。[①⑥]又据钱江《1570~1760年中国和吕宋贸易的发展及贸易额的估算》,当时中国赴马尼拉商船总数为3097艘,其中明末的64年中有1677艘,康熙开海禁后的第二年1685年至1716年有525艘。

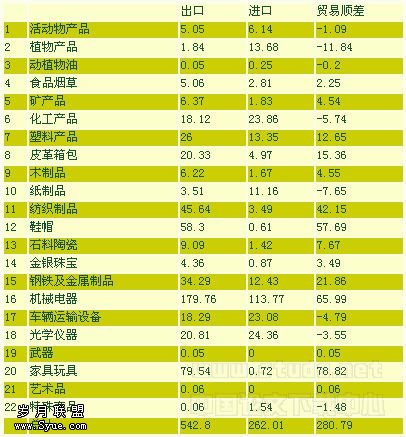

二是发展起来的华东市场对海外诸番产生了极大的吸引力。“是两夷者,皆好中国绫缎杂缯,其土不蚕,惟藉中国之丝到彼,能织精好缎匹,服之以为华好,是以中国湖丝百斤,值银百两者,至彼得价二倍。而江西磁器、福建糖品果品诸物,皆所嗜好。”[①⑦]“大抵日本所须,皆产自中国,如室必布度,杭之长安织也;妇女须脂粉,扇漆诸工须金银箔,悉武林造也。他如饶之磁器,湖之丝绵,漳之纱绢,松之绵布,尤为彼国所重。”[①⑧]至于西欧对中国茶、丝、丝织品、磁器、糖等商品的向往,乃是自丝绸之路阻断之后,欧洲人冒险开避通向东方商路的主要动机。据美国学者马士《东印度公司对华贸易编年史》第一卷第二十六章统计的1739年和1740年广州的欧洲商船情况看,两年中商船24艘,运载吨数为13905吨,分别来自英国、法国、荷兰、丹麦、瑞典。葡萄牙和西班牙的商船在澳门出入,1740年1年中有12艘,运载吨数为4400吨。华东市场的商品价格内外有别,外销比内售明显高出许多,也有劣质货物,但总体上是价廉物美,外商能够接受,即使再加上船钞税银、官吏勒索及其他费用,以及万里航海之险,欧洲人也愿来中国投资贸易,因为回去后仍有大赚头。即以丝织品论,中国的要价是西方市场上同类产品的1/3或1/4。[①⑨]

二、外来贸易对华东市场的拉力

利润是推动商业和市场成熟的主要动力,商品寻找市场的扩张力通过商人的趋利行为表现出来,因此,商品的扩张力与寻找中的市场的利润拉力是一个事物的两面。明末清初,正在向寻求贸易的欧洲和东西洋诸国市场拥有的货币对华东市场产生了这种利润拉力。这实际上是已经形成的世界市场初期竞争在中外贸易上的表现。

以英国为例,在明末清初一个多世纪的时间里(1635~1753年),“英国对东印度贸易公司”(以下简称“公司”)222条远洋商船运来货物约合中国白银727669两,运来白银(主要是银元)折合中国银元7713078两,总资金达14267452两。[②⑩]英国对华贸易中悬殊极大的入超在证明中国商品的扩张力的同时,也表明那数以百千万计的白银对中国市场,首先是对华东市场的拉力。

这种拉力主要表现在同一商品的内外差价上。在中国的出口货物中,签约并完成贸易最多的先是丝和丝织品;后来由于英国国会法令禁止几种丝和丝制品在英伦零售或穿着[②①],丝和丝织品贸易曾略有下降,而英国人对中国茶叶越来越感兴趣,茶叶贸易上升很快;还有糖、瓷器、铜、白铜、水银等。在“公司”大多数商船的货单上,茶叶和丝、丝织品常常放在首位。以茶叶为例,1701年至1736年,茶价每担,工夫茶38两或35.3两或23.1两,武夷茶27两或17.15两或14.8两,白毫38两或35.3两或24.4两,松萝19两或16.15两或22.1两,瓜片24.5两,色种49.4两,最贵的是贡熙细茶54.9两。而道光初年的茶叶国内市场价每斤在48文至200文之间,[②②]当时的银钱比率是1两:1300文左右,每担约合3.7两至15两。以此来“公司”当时从广州买到的茶叶,至少是国内市价的三倍甚至更高。

实际上,外商已经注意到这种内外的差价。在广州,英商“自行进入城内,询问店铺的货物价钱,我们发觉比他们从来向我们索讨的价钱便宜得多”[②③]。

内外贸易中的价格差额构成的更高利润,对商人的诱惑力是极大的,这其中首先被吸引的是华东商人。“茶叶是由安徽、江西及湖南等省运来的”[②④]。“董事部又命令购买南京手工织制品,特别指定幅宽一英码的南京棉布”[②⑤]。“我们与米森诺会同和德少、秀官及保商启官平分订约,购入最好的南京生丝400担,每担175两银,缴清各项费用,一百天内船上交货。该商人等在广州没有这样大批的生丝存货,一定要到外地搜购,逼得我们预付款的80%给他们,这是我们能够劝诱他们索取的最低数额。”[②⑥]以广州为交易市场,货源100天内搜集,应是从广州到江浙来回所需的时日。利玛窦从广东北上去南昌、南京、北京沿途见到了这种长途贩运以供外贸的盛况。[②⑦]当时来华外国商船不仅在广州贸易,也沿海岸线北上厦门、舟山(定海)等地商贸。有的外船在广州订到货后,还必须航往舟山、宁波口岸去装货。[②⑧]可见华东市场接受海外贸易的拉力的形式是多样的。

由于各种原因,借依广州、厦门、宁波等港口在政府官员的监督下与外商贸易是有限的,港口管理外贸的官员对外商成千上万的银元更具贪婪之心,他们千方百计地向中外商人勒索,官商、皇商欺行霸市现象也很严重,市场交易常常出现波折甚至夭折。但海外贸易的高利润依然存在,它吸引市场以商人走私的形式进行交易。于是,华东商人走私贸易在明末清初更为盛行。“夫漳、泉之通番也,其素所有事也,而今乃及福清。闽人之下海也,其素所习闻也,而今乃及宁波。宁波通番,于今创见。又转而及于杭州。杭之置货便于福,而宁之下海便于漳。以数十之货,得数百金而归,以百金之船,卖千金而返,此风一倡,闻腥逐膻,将通浙之人,弃农而学商,弃故都而入海。”[②⑨]漳州、泉州、福清和宁波、杭州之间的市场辐射关系已发展成走私外贸的利害联系了。“原来这边中国的货物,拿到那边,一倍就有三倍价;换了那边货物,带到中国,也是如此。一往一回,却不便有八九倍利息?所以人都拼死走这条路。”[③⑩]明中叶后发生在东部沿海的海外贸易、海外移民、走私冲突甚至倭寇之乱的主要原因应是华东发展与海外贸易之间的推拉作用。顾炎武的《天下郡国利病书》对此作了阐释:“今海贼据浯屿、南屿诸岛,公然番舶之利,而中土之民,接济,杀之而不能止,则利权之在也”。[③①]

明末清初的海上走私贸易可分为近海岛、港贸易和远海诸番贸易两种。第一种近海岛、港贸易。如浙江,舟山城东南百里的双屿港,“为倭夷贡寇必由之路”[③②],在嘉靖年间发展成为华东走私商人与日本、葡萄牙等国商人的集散中心、国际贸易港,主要经营丝和丝织品。[③③]这个走私市场有多大?当时曾到过中国沿海活动的葡萄牙人宾托(Fernao Mendez Pinto)在他的《游记》中写道:“双屿港总人口有三千多人,其中葡萄牙人占一半以上,还有房屋一千余幢,有的房屋建筑费达三四千金;还有教堂三十七所,二所。每一年进出口贸易额达三百多万葡币(Cruzado),其中很大一部分是用日本银锭作货币的。”[③④]浙江沿海还有可以避风良港四五十处,都成了当时海上走私的贸易市场。又如福建,福建沿海由于海岸线更为曲折,岛屿众多,加上闽东南郑芝龙家族海商集团拥有较强大的武装力量,台澎相距不远,形成接应之势,沿海的走私贸易更为活跃。“漳之诏安有梅岭、龙溪、海沦、月港,泉之晋江有安海,福鼎有桐山”[③⑤]等,其中月港为最大海港。明末,月港衰微,郑氏海商集团总部所在地安平港兴盛起来,到清初,成为与清廷抗衡的海上贸易大港,直到清军剿郑的战火把它毁为灰烬。福建还有下属府的澎湖、大员、鸡笼淡水港。广东除了人们熟知的澳门之外,还有可以辐射闽、赣、粤三省的南澳岛,也是当时走私贸易的国际性市场。走私贸易的商品流通量与贸易额永远是一个谜,双屿港的年进出口贸易额也只是一个数字,但不可怀疑的是,以华东丰富的商品市场作为腹地,沿海岛、港走私量一定很大,否则,不足以引起再三发生的“倭乱”,不足以形成持续16、17两个世纪的十几个私人海商集团。[③⑥]

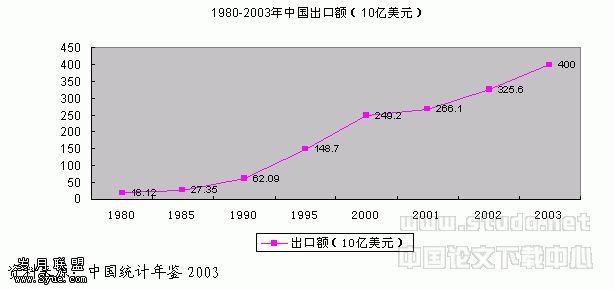

第二种远海诸番贸易。这是沿海岛、港走私的辐射性向海外的延伸,所及的国家与地区东起日本、朝鲜,南经吕宋至南洋群岛,西及阿拉伯半岛并直至东非,而且在这些地区和国家同葡、西、荷、英等国商船贸易:这种贸易额也是很难确计的。林仁川先生根据国外有关史料,作了估计工作。其中1641年6、7两个月,郑芝龙运往日本长崎的诸多货物中有白生丝25700斤,黄生丝15550斤,各种纺织品140760匹;1641年,销往日本长崎的各种糖5726500斤,1644年为1417550斤,1645年为3377900斤。[③⑦]明末清初远海贸易的总额估算,年平均出口约918万两,进口约738万两,利润约942万两。[③⑧]

综上所述,明末清初,华东市场参与海洋社会经济的海上贸易,与世界性的海上贸易存在着互动作用的关系,这种关系显示出华东商品经济和市场的新发展。但是这种新发展的主要动力是在民间,中国的海外贸易主要特征是民间走私,在本国政府的有限贸易和海上禁令以及番国洋人中的海盗前后夹击中,华东特别是沿海商人不畏艰险依然扬帆起锚,趋利而去,干着赴汤蹈火的事业。中国近代中外贸易的序幕充满活力与艰难。

注:

① ⑧ ⑨关于国内市场等级的界定和明中叶始全国性大市场的形成,参见吴承明先生《资本主义与国内市场》一书的有关论述,中国社会出版社1985年版,第217~256页。

②关于多元社会结构的理论,主要参见傅衣凌先生的《中国传统社会多元的结构》,载《中国社会经济史研究》1988年第3期。

③另外五条干线要道为:北京分别至河南湖广广西、至陕西四川、至贵州云南、至山西、至(辽宁)开原。见明人黄汴的《一统路程图记》和儋漪子的《天下路程图引》,杨正泰校注,山西人民出版社1992年版,第1~265页、第354~512页。

④根据傅崇兰先生《中国运河城市史》统计,明清时期比较发展的32座城市中,华东占21座;清代八大工商业城市,华东占六座。四川人民出版社1985年版,第47页。

⑤傅衣凌主编,杨国桢、陈支平著:《明史新编》,人民出版社1993年版,第299~342页。

⑥胡焕庸、张善余:《中国人口地理》上册,华东师范大学出版社1984年版,表12、13。

⑦梁方仲:《中国历代户口、田地、田赋统计》,上海人民出版社1980年版,表88。

⑩[明]张燮著,谢方点校:《东西洋考》卷7,中华书局1981年版,第133页。

①①[明]王世懋:《策枢》卷一,《通货》,丛书集成初编本,第十二页。

①②[明]周玄wéi@①:《泾林续记》,丛书集成初编本,第二十七页。

①③ ①⑧[明]姚士麟:《见只编》卷上,丛书集成初编本,第五十、五十一页。

①④参见张海鹏、张海瀛主编《中国十大商帮》有关章节,黄山书社1993年版。

①⑤ ①⑦ ③①[明]顾炎武:《天下郡国利病书》第二十六6册,《福建》;四部丛刊三编本。

①⑥转引自郑永昌:《明末清初的银贵钱贱现象与相关经济思想》,师范大学研究所1994年版。

①⑨《利玛窦中国札记》,中华书局1983年版,第13页。

②⑩这里的三个数字根据马士著《东印度公司对华贸易编年史》(以下简称《编年史》,中山大学出版社1991年中文版)第一卷第309~321页《东印度公司的英国船只对华贸易表(1365—1753年)》的有关数据统计而来,原表多用镑和八单位里亚尔后称元为单位,这里根据100英镑=416.67元、100元=72两、100英镑=300两换算,0.72两×416.67=300.0024两。又:货物价值与白银相加不能等于总资金的原因是有许多船只只有总资金的记录。

②① ②③ ②④ ②⑥ ②⑧《编年史》第一卷第十一章、第八章、第十五章、第二十八章、第八章。

②②黄冕堂:《清史治要》,齐鲁书社1990年版,第441页。

②⑤《编年史》第一卷第二十一章。所谓的南京棉布应是指当时苏松地区的棉布织品,南京和苏州都有棉布市场。

②⑦《利玛窦中国札记》,第278页。

②⑨[明]王在晋:《通番》,《越镌》卷21。

③⑩[明]凌蒙初:《转运汉遇巧洞庭红波斯胡指破鼍龙壳》,《拍案惊奇》卷之一。

③②天启《舟山志》卷2,《山川》。

③③ ③④ ③⑦ ③⑧林仁川:《明末清初私人海上贸易》,华东师范大学出版社1987年版,第135、136、219、456~465页。

③⑤乾隆《福建通志》卷74,《艺文》。

③⑥参见林仁川《明末清初私人海上贸易》第三章。

(责任编辑 陈双燕)*

字库未存字注释:

@①原字日加韦