关于鸦片战后10年间银贵钱贱影响下中国对外贸易问题的商榷

关键词:银贵钱贱 19世纪后半期 中国对外贸易

将近半个世纪以前,我国著名的经济史学家彭泽益先生发表了他的重要研究成果:《鸦片战后十年间银贵钱贱波动下的中国经济和阶级关系》①(以下简称《银贵钱贱》)。22年以后,著者又将这篇作品加以修改补充,收入他的论文专集《十九世纪后半期的中国财政与经济》一书中,由人民出版社出版,受到经济史学界的高度赞赏。②

《银贵钱贱》是一篇富有开创性和填补空白意义的论文。著者根据前人不曾注意或未能发掘的史料,对鸦片战争以后至太平天国革命爆发这一段时期的一个前人很少正面涉及到的问题,作出了第一手的分析,提出了自己的见解。这就是:鸦片战后10年间,中国社会流通领域中出现的银贵钱贱的现象,对中国国民经济和社会各阶级的影响,以及在加剧社会矛盾的方面所产生的作用。这个问题的提出是富有开创性的。它的贡献,无疑应该得到承认和肯定。

我在文章问世之初,就曾经仔细拜读了这一篇有影响的著作。在拜读的过程中,受到作品的启发,也曾写了一些质疑问难性的读书笔记。最近清理存稿,在烂纸堆中意外地重新发现这篇字迹已经模糊的旧作。它虽然经历了近四分之一世纪的沉睡,但是当我把它再看一遍,觉得这些随感式的东西,仍然有发表出来贡献于著者和其他同行学者作进一步研究的价值。现在先就原著中的一个论点,即银贵钱贱对战后10年间中国对外贸易的影响问题,根据原来的笔记,稍加整理,提出一点自己的看法。这个问题不只是简单的贸易问题,而是涉及到马克思所说的西方资本主义的商品入侵和中国小农经济对外国商品的对抗和适应过程的问题,有一定的理论意义。当然,我的看法不一定正确,疏漏谬误之处,有待于著者和读者的匡正。

_________________________________

① 《研究》1961年第6期。

② 参阅《中国近代经济史研究资料》,1984年下半年刊载的萧国亮先生对本书的评介。

关于这一问题,《银贵钱贱》一文著者的论点是:银贵钱贱使中国的对外贸易处于不利的地位。因为战后时期的银贵,不但表现在国内银钱比价上,也表现在国际间的金银比价上。具体到中国,就是表现在银元与金镑的比价上。著者选取了1844和1851两年银元对英镑的汇价,证明战后银元对金镑的比价,从每元2先令6.5便士上升到2先令10.5便士,即上涨13%,而金镑对银元的比价,则从每镑4.550元下降到4.048元,即下降11%。著者由此得出结论说:这样的变动,“加强了资本主义国家的商品在中国市场上的竞争能力”,“资本主义国家的商人可以利用当时银价昂贵的机会,在中国市场上进行削价竞争,从而也就便利了外国商品的侵略”。著者以棉纺织品为例,进一步指出:“削价竞争的结果,使得中国用手工劳动制造的棉纺织品,就不能不受到英国机制棉纺品的冲击了”,①或者说:“更加不堪英国机制的棉纺织品一击了。”②

这个论断,具体到著者所考察的时段,即1840—1850年这一时段的历史实际,是不尽吻合,或者说基本上不相吻合的。它表现在以下三点上:

一、银贵钱贱,虽然主要是由白银外流所引起,却纯然是一个由中国国内经济机制所产生的问题。中国国内的银钱比价,与国际间的金银比价,没有直接的联系,更不能产生决定性的影响。这就是说,中国白银的汇价,不决定于国内银钱比价的状况,而密切联系于中国对外贸易收支的状况,最终受国际金银比价的制约。

二、由于中国是一个银钱并用的国家,而银铜之间又没有固定的比价,因此,在中国对外支付一般用银、对内支付一般用钱计算的条件下,银贵钱贱现象的存在,实际上有阻止而不是便利了外国商品在中国推销的作用。它在一定程度上加强了中国工农结合的小农经济对机制洋货的抵抗力。另一方面却便利了外国侵略者对中国农产品(主要是丝茶)的收购,便利了这一市场的打开。

三、由于上述第二点的原因,整个19世纪40年代,也就是在著者所考察的全部时期中,西方国家偿付中国出口丝茶的货物,主要不是机制的棉纺织品,而是鸦片战争前即已开始走私进口的鸦片。也就是说,西方侵略者在贸易上入侵中国的手段,亦即平衡贸易的主要工具,不是以棉织品为代表的机制洋货,而是通过走私漏税大量进口、流毒中国的鸦片。这表明:作为资本主义对华经济侵略的特点来说,19世纪40年代还不是所谓商品侵略为主的时期,而是以鸦片走私为内容和特征的暴力掠夺时期。

下面对这三点依次稍加论证。

一、鸦片战后10年间世界金银的比价及其对中国国际贸易所产生的作用问题

所谓金银比价,对我们现在所要考察的问题而言,实质上是以金来表示银的价格问题。

用金来表示银的价格,有两种涵义:一是世界市场上用金表示的银块的价格(或简称银价);一是中国外汇市场上银元对外国金币的汇价(或简称汇价)。从中国对外贸易的角度上看,我们要考察的,乃是银元的汇价。因为它直接影响中国的进出口贸易。但国际金融市场上的银价,又是中国银元汇价的根据,所以要考察中国银元的汇价,不能不同时考察世界的银价。更准确地说,是先要考察世界的银价。

和其他商品的价值一样,国际市场上金银的价值,是由生产金银所花费的劳动量决定的。而黄金、白银供需两方面的变动,则使二者价格的比例环绕二者价值的比例而变动。我们考察国际市场历年金银比价的变动,实际上是考察二者由于供需的变化而发生的价格的变动。

19世纪50年代以前,国际金融市场上黄金和白银的供需状况如何呢?

从供给方面看,在19世纪的头20年中,黄金和白银的产值,基本上维持1与3的比例。③20年代以后,这个比例略有下降。但是在40年代至50年代之问,世界市场上金、银的

___________________________

① 彭泽益:《十九世纪后半期的中国财政与经济》,人民出版社1983年版,第36—37页。

② 《历史研究》1961年第6期。

③ 根据国际金银委员会(Gold and Silver Commission)承认的统计数字。转见《字林西报》(North China Daily News)1893年4月5日,第296页。

供给量,始终处于相对稳定的状态。当时每年金块的产量,约为50万盎司,银块的生产则为2000万盎司。①也就是说,从供给方面看,金与银二者的比例,基本上是稳定的。

再从需要方面看,在19世纪70年代以前,世界资本主义国家基本上采用金银复本位的货币制度。金、银在铸币或纸币准备上的需要,在比例上也是相对稳定的。而且从理论上讲,只要铸币自由,需要的变化就不会引起金、银价格比例的巨大变动。至于铸币以外,上需用的金银,数量很小,对金银的价格而言,不会产生多大的影响。

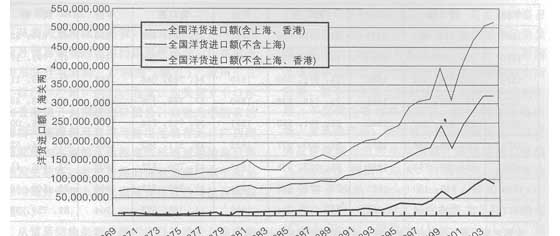

因此,在19世纪70年代以前,国际市场上金银之间的相对价格,基本上维持一个稳定的局面。人们甚至可以明确地说:“在1873年以前,用黄金表示的白银价格的一致稳定或接近于稳定,已经超过了一百年之久。”②具体到我们现在所观察的时期,也就是19世纪40年代初到50年代初这一段时期内,伦敦金融市场的银块价格,始终维持在58便士到61便士之间,上升下降的幅度没有超过2%(参阅表1第一、二两栏)。中国银钱比价的变动和白银的外流,并没有影响世界市场的银价,这是事实。中国不是一个以产银著称的国家,鸦片战争前最高的年产量不过50余万两,鸦片战争以后,生产13趋式微。③而全世界存银量在1850年共达1.49亿公斤,50年代至70年代之间,年产都约在100万公斤以上。④中国白银的出口,对世界白银的存量而言,不过沧海之一粟。

_______________________________

① 品尼克(A·W·Pinnick):《白银与中国》(Silver and China),1930年版,第2—3页。

② 《字林西报》1893年4月513,第296页。参阅《北华捷报》(North Chin Heraid)1892年4月8日,第465页。

③ 彭泽益,上引书,第26—27页。

④ 《字林西报》1893年4月5日,第296页。

由此可见,中国白银出口,对国内银钱比价有密切的联系,产生巨大的影响,对国际金银比价,即使有影响,也是极其微小的。

现在我们再来看中国银元的汇价。

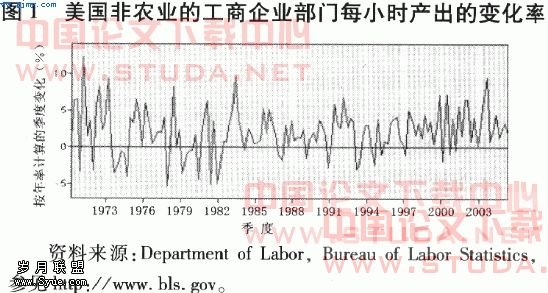

这10年间银元的汇价和国际银价的变动,在长期趋势上,基本上是一致的。两者都是略呈下降,后期稍有回升,但汇价保持较大的波动幅度,而下降的趋势比较明显(参阅表1三、四两栏)。

这是中国国际收支的状态对中国银元汇价产生作用的结果。

鸦片战后10年间,中国的国际收支基本上延续着战前的格局。中国的对外贸易,不但继续处于逆差的地位,而且差额还有扩大的趋势。关于这方面的情况下面还要专门谈到。这里只须指出,一个贸易处于逆差的国家,在通常的情况下,汇价总是趋于下跌的。正是由于汇价下跌,所以白银才大量外流。而外流的白银,超过逆差的数额,则正反映白银汇价变动的幅度,大于国际市场金银比价变动的幅度。战后10年间,中国的情况正是如此。当时中国的贸易逆差很少超过1000万元,而白银外流多在1000万元以上,最高的一年达到1700万元。①白银外流超过了弥补贸易逆差所必须的数额,正是中国白银汇价低于国际市场银价的结果。

由此可知,和中国银元的汇价亦即银元对金镑的比价发生密切联系的,不是中国银钱的国内比价,而是中国的对外贸易和国际金融市场上的金银比价。中国对外贸易的收支状况,这是中国汇价短期波动的直接因素;国际金银市场的供需状况,这是中国汇价长期变动的最后根据。当然汇价的变动,也影响中国的对外贸易。这就是我们的结论。

现在再让我们来对照一下《银贵钱贱》一文著者的论点和他的论证所根据的材料和方法。

首先,著者认为鸦片战后10年间中国的银贵,在国内和国际上都有所表现。不但表现在国内的银贵钱贱上,而且表现在国外的银贵金贱上。也就是说,国内银贵钱贱,国外必然银贵金贱。这个结论之缺乏根据,从我们在上面的分析中,可以看得非常清楚。这里我们只是指出,著者的论证缺乏应有的周密,因为著者得出鸦片战后10年银贵金贱的全面结论,所根据的,只是1844和1851两年的银元对英镑的汇价。且不说著者所根据的材料,是否确实可靠(因为他没有告诉我们他所引用的资料来源),单看他所选取的年份,就可以说明著者为什么得出和实际相反的印象。因为他选取的年份,一个是汇价处于下跌的时期(1844),一个是汇价回升的日子(1851),不考察整个时间系列,而无意或有意选择两个没有代表的时点,这就把一个明明不是上升的趋势说成上升的趋势,明明不是银贵金贱说成是银贵金贱。显然这种研究是不能从中得出正确结论的。

附带指出:著者征引的统计本身,也存在很多矛盾。他先是说:“1844年到1851年银元每元可兑换的英镑,从2先令6.5便士上升到2先令10.5便士,”即由30.5便士上升到34.5便士。然而,实际上整个10年中,银元汇价没有低于50便士。一般在50—60便士之间。这从上面表1中,可以清楚地看出。事实上著者征引的统计数字,是自相矛盾的。因为他随后又说:“英镑每镑可兑换的银元,从4.550元下降到4.048元。”按照这个比率计算,银元每元兑换的英镑数,就不是30.5至34.5便士,而是53至59便士,而这后一个数字恰恰是在这10年白银汇价变动范围之内。这就证明,他前面所说的那一个银元汇率是不可靠的。不是材料的失实,就是征引的失误。二者必居其一。

总起来说,著者对这一段时期银元汇价变动的真实情况,是没有弄清楚的。他把银元对英镑的汇率变动趋势,正好颠倒了过来。这10年中银元汇价下降了5%以上(参阅表1第四栏),而在著者的眼中,却上升了11—13%。由于这个基本事实的失误,著者以下的分析和论证,就完全失去了根据。

著者说:“很显然,银元和英镑比价这样的变动,便加强了资本主义国家的商品在中国市场上的竞争能力,有利于外国商人经营的对华输出贸易。”②如果说,外汇贬值有利于出口,不利于进口;外汇升值,有利于进口,不利于出口,那么,鸦片战后10年间,中国对外贸易在汇兑方面的条件,恰恰有利于中国的出口,而不利于外国向中国的出口,这倒的确是“很显然”的。

当然,鸦片战后10年间中国进出口贸易的变动,还有其他的影响因素,不能执一而遽下结论。我们在这里的分析,只是顺着著者的逻辑,这是不言自明的。为此我们应该继续作出分析。

____________________________

① 《英国国会对华商务关系特别委员会报告书》,第24~25页,原数字为英镑,按《中国商务指南》第275页之汇率换算为银元。

② 以上俱见彭泽益,上引书,第36页。

二、鸦片战后10年间银贵钱贱对进出口贸易的影响问题

鸦片战后10年间的银贵钱贱,对中国的进出口贸易有没有影响呢?应该承认,有一定的影响。但是,不能像著者那样的推定。

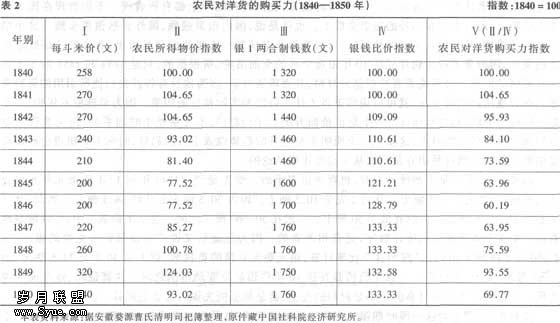

先从进口方面看。外国洋货能不能或者说在多大的程度上打开中国市场,占人口9%的农民的购买力,是一个重要的因素。而广大中的农民对洋货的购买力,在很大的程度上取决于他从出售农产品所得到的价格与他购买洋货所付出的价格。在银钱并行的情况下,由于农民所得的农产品价格,一般以钱,而所付的洋货的价格,一般以银计算,这就使银钱比价的变动在农民对洋货的购买力方面,起着相当关键的作用。银贵钱贱,农民的购买力降低;钱贵银贱,农民的购买力提高,这是显而易见的道理。计算农民对洋货的购买力,必须考虑银钱比价这一重要因素。

对鸦片战后10年间农民的购买力,我们缺乏全国性的统计材料。这里我们从微观入手,选取一个地区个别农家的统计,以推测全国农民购买力的变动。

下面根据安徽婺源一个农民家族所记载的农村米价和银钱比价的实际情况,以前者代表农民的所得物价,试行计算农民对洋货的购买力。

从上表可以看出:在鸦片战后10年间,农民的所得价格,历年间有升降,长期趋势基本上维持稳定,但是由于银贵钱贱,农民付洋货的购买力,在这10年中,下降了将近三分之一。因此,尽管进口英国棉纺织品的价格有所下降,但它在中国的销售量,并没有显著的增加。正如当时一位熟悉情况的英国记者所说:“价格的降低并没有引起销售的相应增长。”英国“市布的银元价格几年来都没有超过前些年价格的一半以上,”而“市布的销售并未因价格减低而增长。”①原因就是用银元计算的进口洋布价格虽然有所降低,但消费洋布的农民,仍然要以更多的铜钱来支付洋布的价格。因此,银元对英镑的汇价,即使对英国的出口有利,但是,加上银钱比价这个因素,它的后果就不能遽下结论。而这一点,在著者的中,显然是没有考虑在内的。事实上,银贵钱贱下农民的购买力固然下降;银贱钱贵农民的购买力,也未必上升。例如,19世纪90年代后期就曾经出现过银贱钱贵和钱贱物贵同时并存的局面,②在这里,计算农民的购买力,更不能简单从事,这是不言而喻的。

著者也曾引用了一些经典著作和来支持他的论点,证明在19世纪40年代初至50年代初外国机制品(例如洋布)已经加强了在中国市场上的竞争能力,已经破坏了中国手工业(例如手工棉织业)的生产。例如,他引用了五口通商时期厦门、宁波、上海、广州等口附近城乡手工织布业衰落的材料,证明马克思所说的鸦片战后“外国竞争对本地手工制造业的破坏性的影响”。③

不错,马克思在1853年的确讲了这样一句话。但是,马克思的确又讲过:“在以小农和家庭手工业为核心的当前中国社会经济制度下,谈不上什么大宗进口外国货。”④而他讲这句话的时候,是在著者所引的那句话之后5年(1858年)。也就是说,在著者所观察的时期之后8年,马克思对中国的观察仍然维持这样的结论。

马克思这个论断是完全根据事实作出的,因为从1845到1855的10年中,英国输华棉布,不但没有增加,反而由310万匹下降到200万匹,减少了30%以上。⑤

至于著者引用的几则个例,我们也同样可以找到相反的例证。例如著者引用的一则关于宁波的报导说:宁波开港后,“本地的生产已经受到了显著的影响”,“使许多织布机停了下来。”⑥但是,我们看到的一则报导,则表明至少在19世纪60年代末期,那里的农民仍是“自己种棉花,或以自己田地里的生产物交换棉花,自己做成简单的织布机,梳棉、纺纱,全都自己动手,除了家庭成员帮助之外,不要其他帮助,就把棉花织成布匹。”⑦这些都是“许多织机停了下来”以后20年的情况。因此对于著者引用的那条材料,必须掌握适当的分寸,有些织机停了下来,可能是事实,但不能夸大其辞。

极度贫困的中国农民,即使在廉价的外国机制品面前,也缺乏起码的购买力。且不说洋布价格高于土布,就是洋布价格低于土布,它也未必能立刻在中国得到畅销的机会。中国农民在开始的时候,总是从“农业和手工制造业的直接结合而造成的巨大的节约和时间的节省”⑧中去找出路。19世纪60年代初期,中国的市场,已经进一步对外开放。外国商品在中国市场上已经在“进行削价竞争”。1861年的天津洋布的价格,甚至“仅及土布价格的一半”。但是,即令如此,它的销场,也只能到城市和集镇而止。广大的“农村人民仍然爱好他自织的土布”。⑨其所以如此,固然是由于“土布比较耐穿”,适宜于“做粗重的劳动”,但农民手中缺少最起码的购买力,只好穿着自织的土布,至少是重要原因之一。这就是说,洋布价格高于土布价格时,“土布必然要统治着市场”;洋布的价格即使低于土布价格,土布的统治地位,也不会立刻发生变化。在这一点上,银贵钱贱对农民实际购买力所产生的影响,显然是加强中国工农结合体对洋布内销的抵抗力的一个重要因素。它阻碍了而不是便利了洋布在中国内地的推销。

__________________________

① 顾克(G·W·Cooke):《中国:1857—58年<泰晤士报>中国专讯》(China:being the“Times”Special Correspondenee from China in the years 1857—58),转见姚贤镐编《中国近代对外贸易史资料》,1962年版,第632页。

② 《英国外交、领事贸易报告》(Diplonuaic and Consular Reports on Trade and Finance)中国,1896年,第3、8—9页;芝罘,1898年,第14页;费正清(J·K·Fairbank)等编:《总税务司在北京》(The I·G·in Peking),1975年版,第1128、1130—1131页。均有此记载。

③ 彭泽益:上引书,第37页。

④ 《马克思恩格斯全集》第12卷,第605页。

⑤ 此数系白布和印染布二者之和。参见姚贤镐,上引书,第631页。

⑥ 彭泽益:上引书,第37页。

⑦ 《海关贸易报告》(Reports on Trade at the Treaty Ports in China),1869年宁波,第54页。

⑧ 《马克思恩格斯全集》第25卷,第373页。

⑨ 《英国驻华领事商务报告》(Commercial Reports from Her Majesty’s Consuls in China)1863年天津,第133页。

当然,我们这样说,丝毫没有否定资本主义商品的入侵对中国农村自给自足的经济的破坏作用。这个过程是客观的存在。经济史研究工作者的任务,是要对这个过程作出具体的、符合实际的分析和估计。正是在这里,我们和著者发生了分歧。我们认为,著者的分析和估计,即鸦片战后10年间,通商口岸附近地区城乡棉纺织工业已经由于“受到英国机制棉纺织品的冲击”而出现“生产的衰落”,甚至说“中国用手工劳动制造的棉纺织品”已经普遍地受到这种“冲击”,并不符合或者不完全符合这一段时期的历史实际。至于怎样如实地反映这个过程,当然还应该继续研究,也是完全可以继续讨论下去的。

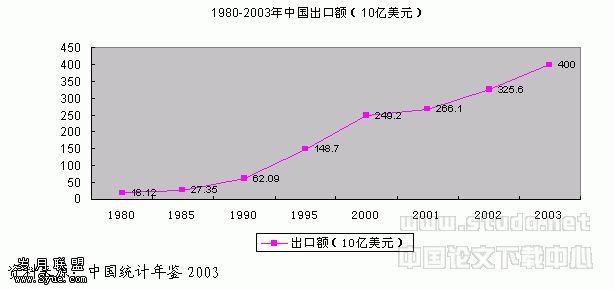

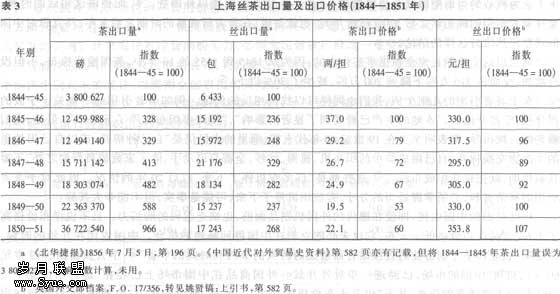

由于同样的原因,这10年间的银贵钱贱,对西方资本主义国家收购中国的出口大宗——丝茶却提供了更加有利的条件。正如马克思所指出,英国工业品对中国的进口额停滞不前的时候,中国出产的丝茶向英国的输出额,却在不断增长。①这里我们以上海丝茶出口为例,编制统计如表3:

值得注意的是:中国茶丝出口的增长,是与出口价格的下降同时出现的②(参阅表3第三、四两栏)。价格下降而出口上升,这是一种反常的现象,因为中国对西方国家不存在削价倾销的问题。但是,在银贵钱贱的条件下,这又可以得到合理的解释。因为用银表示的出口丝茶价格,虽然下降,但是,由于银贵钱贱,当丝茶的银价之款换成制钱以后,却仍然有可能维持价格平稳乃至上升的趋势。也就是说,生产丝茶的农民的所得价格,仍然有可能维持一个有利的水平。这就是丝茶出口价格下降而出口仍然上升的原因,或者说是原因之一。

外国棉布价格下降,但进口仍呈现下降的趋势;中国丝茶价格下降,但出口却维持上升的势头。这个现象,出现在19世纪40年代的中国对外贸易中,带有那个时代的烙印。不言而喻,银贵钱贱,显然在其间发生了一定的作用。

以上的结论,也许不能成立,至少是不能绝对化。但是有一点是可以肯定的,我个人的看法和作者是截然相反的,不但在进出口贸易本身是如此,而且在贸易平衡的手段上,也是如此,这从下面最后一节的内容可以得到分晓。

____________________________

① 《马克思恩格斯全集》第12卷,第602页。参阅《马克思恩格斯论中国》,1957年版,第91页。

② 丝出口价格在1850、1851两年有回升趋势,但1852年后仍继续下落。参阅姚贤镐上引书,第582页。

三、鸦片战后10年间对外贸易的平衡问题

不谈到贸易的平衡问题,银贵钱贱对中国国际贸易影响的分析,便不能称为完备。

我们在上面提过:鸦片战后10年间中国对外贸易方面的收支平衡,基本上延续战前的格局。这个格局的特点是:一方面西方国家的机制洋货对中国的进口,并不能平衡中国丝茶对西方的出口;另一方面,中国又出现大量的贸易逆差和白银外流。为了说明这一点,我们不妨选取战前的1831年和战后的1846年中国对美国和包括印度在内的英国这两个主要的资本主义国家的贸易收支约数,作一个比较,具体看一看这个格局的内容和它在这15年中的变化。

从表4中,人们一眼就可以看出:这两年中国在对外贸易上的收支,保持着同样的格局,但发生了程度上的变化。1831年中国对包括殖民地在内的英国和美国的出口,超过英、美对中国的进口800万元,而1846年中国的出超,则进一步扩大为1300万元。然而,就在这同一时期中,中国的对外收支,却出现了大量的逆差。1831年的对外收支,出现了300万元的赤字,1846年则进一步上升到1000万元的纪录。①造成这一奇特现象的原因,则是英国殖民地印度生产的鸦片对中国的走私,亦即可耻的鸦片“贸易”的结果。“花钱买鸦片——这消耗了所有的白银而使中国人一般的贸易遭受巨大的损失”。②这是出自英国人之口而为经典作家所肯定的事实。铁的事实是:1831年印度鸦片进口是1100万两,而1846年则猛增为2300万两。③

应该指出:上表中的数字,只是一个约数,并不十分准确。例如,在鸦片战争以前的19世纪30年代,中国的白银外流,根据现在的研究,平均每年大致在七八百万元之间。④如果把白银的外流代表贸易的逆差,那么上表的估计,显然偏低过甚。至于战后的白银外流,也多超过1000万元,虽然还有汇价下跌的因素在内,⑤但贸易逆差估计的保守,也不是没有可能的。

然而,即使按照这个保守的估计,鸦片之作为西方国家平衡中国贸易的手段,既适用于鸦片战争以前的30年代,也完全适用于鸦片战争以后的10年。

_____________________________

① 据柯立斯(M·Collis)《外滩》(Foreign Mud),1946年版,第70—71页;据《1847、1848年中国各口贸易报告》,第72—73页;奥米拉(J·J·Omeara)编:《地区研究,国会文件,中国》(Area Studies,British Parliamentary Papers,China)第40卷,1971年版,第652—653页。

② 《马克思恩格斯全集》第12卷,第585页。

③ 据柯立斯(M·Collis)《外滩》(Foreign Mud),1946年版,第70—71页;据《1847、1848年中国各口贸易报告》,第72—73页;奥米拉(J·J·Omeara)编:《地区研究,国会文件,中国》(Area Studies,British Parliamentary Papers,China)第40卷,1971年版,第652—653页。

④ 参阅李伯祥等《关于十九世纪三十年代鸦片进口和白银外流的数量》,载《研究》1980年第5期。

⑤ 参阅上文。

1847年英国国会对华商务关系特别委员会的《报告书》,生动地证明了这一点。当委员会主席问到英国在华商人所从事的鸦片贸易是否成为英国对华贸易的一个重要因素时,怡和洋行的老板马地臣(J·W·Matheson)回答道:“我想正是这样。当我们在中国沿海一带进行英国品贸易时,我们只能出售很少货物。如果载运布匹的商人不夹带鸦片,我们就要大亏其本。”而仁记洋行的老板吉布(T·A·Gibb)更以自己的亲身经历证明:在前一年“运回英国1.5万包生丝,其中便有1.2万包是用鸦片售款来支付的。”①

就在这个时候,通商口岸的“一定数量的鸦片提货单,就像代表若干货币的票据一样辗转流通”。“鸦片提货单已成为一种临时的纸币,可代表一定数量的货币,最后交付的不是现金而是鸦片”。②

由此可见,在19世纪的40年代,作为中国对外贸易的特征,是鸦片的泛滥,而不是西方机制品的冲击。

这10年中,以棉纺织品为代表的西方机制品在中国进口贸易中的地位,已有的统计,尽管不尽准确,但大体上可以看出一个轮廓来。不妨拿它和鸦片比较一下。

从上表中,我们可以看到:除1844—1846这两三年以外,鸦片的进口,一般都在棉纺织品的6倍至9倍之间。而棉纺织品在1844—1845这两年的昙花一现般的上升,正是西方商人以自己的幻想代替中国的现实,盲目输入的结果。一直到50年代之初,中国消费英国的棉纱、棉布总值按人头,不到1个便士。在全世界范围内,居倒数第二位。③英国人的幻想是“倾兰开厦全部工厂的出产,也不够供给中国一省的衣料”,而50年代的现实却是“经过和这么一个大国家开放贸易十年之久”,“其消费我们的制造品竟不及荷兰的一半”,④甚至落在巴西和土耳其这样一些国家之后。⑤

由此可见,研究鸦片战后10年间的中国对外贸易,只是注意到以棉纺织品为代表的西方机制品的冲击,不看到流毒中国的鸦片的泛滥,这就不可能作出符合事实的分析。即使从银贵钱贱的角度看,也是如此。因为鸦片和西方的机制品不同,它是来自一个同样用银的英国殖民地印度,⑥而在它进入中国市场以后,也主要由白银的所有者这个阶层所消费。在这里银贵所产生的影响,无论是就金银比价或银钱比价而言,都不同于以棉纺织品为代表的西方机制洋货,这是不言而喻的。

__________________________

① 上引《报告书》,1847年4月22日,5日4日,5月6日证辞。

② 《1847、1848年中国各口贸易报告》,第74页。

③ 《曼沏斯特工商联合会理事会第三十四次年报》1854年,转见严中平上引文。

④ 《密切尔报告书》(Mitchell Report)1852年3月。转见严中平上引文。

⑤ 《北华捷报》1851年6月28日,第190页。

⑥ 1893年后,“印度放弃银本位,很地对她的商人出口鸦片到像中国这样仍然用银的国家产生不利的影响。”麦肯齐(C· Makengie):《白银王国》(Realms of Silver),1954年版,第31页。

总起来说,通过战争打开中国大门的西方资本主义国家,他们的第二步是通过他们的机制商品以占领中国的市场。这是他们的第二手武器。然而,经历了10年工夫,他们的手中,除了大炮以外,有效的武器,仍然是鸦片战争前通过走私泛滥中国的鸦片。鸦片走私、苦力掠夺、武装护航以及凭借军事权势进行一系列侵夺各种非法权利的暴力掠夺乃至赤裸裸的战争,仍然是他们打入中国的主要手段。我们不否认商品输出和资本输出是资本主义和帝国主义对外扩张的主要武器。但是具体到鸦片战争以后10年间中西的关系上,这种畅通无阻的局面还没有真正形成。这是这10年间中西关系的全局。考察这10年影响中西贸易的各种因素包括银贵钱贱在内,都不能脱离这个全局。

后 记

亡友彭泽益先生在1961年发表的《鸦片战后10年间银贵钱贱波动下的中国经济和阶级关系》,是中国近代经济史领域中的一篇带有首创性的力作。它从经济的角度对中国近代社会最初阶段的历史特征,首次进行深入的探讨,受到当时学术界的普遍重视。我在为老友取得重大学术成果而欣喜的同时,对其中由于中国银、钱并用而引发的社会经济方面的问题,也产生了一些自己认为值得商榷的意见。当时随手作了一些笔记,也零零星星地和作者当面交谈过。由于这个问题专业性较强,双方意见不易沟通;同时自己的意见也不一定准确,更不一定表达得准确。因此谈过也就完了,只留下一些零星的笔记,没有形成文章。

20多年后的1983年,作者将上述连同其他一批性质相近的论文,加以审定,汇集起来,定名为《十九世纪后半期的中国财政与经济》,由人民出版社正式出版。拜读以后,又引发了我对这个问题的讨论兴趣。于是根据我以前的笔记和居常与作者交换的意见,写出了现在这篇文章的第一稿。这个经过,我在本文的开头都作了交代。

但是这篇文章,最后还是迟迟没有发表。此中原因,除了对自己的意见拿不准以外,还有一个不应该有的考虑,那就是:我的本意是在肯定作者这篇大作的贡献和价值的基础上希望通过讨论进一步有助于完善它的内容、扩大它的影响。但是,客观上会不会产生另外一种效果呢,会不会因此产生削弱它的价值的消极作用呢?这的确也是当时在我的头脑中存在过的一种顾虑,尽管这种顾虑是没有根据而不应该出现的。

因此一直到1994年作者辞世之前,我始终没有再拿出来,先请他指正,并予以发表。而在他逝世以后,更加坚定了不再发表的信念。这次之所以改变初衷,直接的原因,是恭逢吴老承明九十华诞,拟出版论文集,藉以表示祝贺之忱,仓促之间,无以为应,因此又想起这篇旧稿。经过略作修改,拿来充数。而最主要的原因,则是当我临近离开这个世界、走向老友之时,我认识到:以前的那些顾虑,是不利于推动学术研究的一种心态。因此,这篇文章如果能得到吴老的采纳,那么,在发表这篇迟到的文章的同时,除了热切希望读者的批评以外,还写上这样几句简短的“后记”,在亡友面前表一表我内心的真实。我想,当我和亡友在另一个世界握手相见之时,他对我现在的思想,是会含笑予以首肯的。当然,争辩也许还会继续下去,在人间。