政府阶段性政策偏好对税收公平的影响

关键词:政策偏好,税收公平,新旧企业所得税法

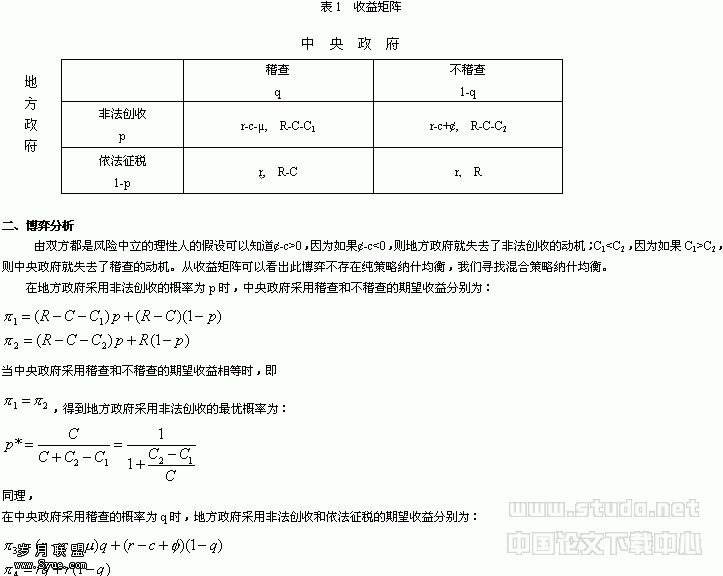

政府在发展经济过程中,早已不满足仅仅充当“守夜人”角色。自20世纪30年代以来,越来越多的国家积极通过国家政策干预经济。由于各个国家或同一国家不同阶段,政府的目标不同进而表现出不同的阶段性政策偏好,作为政策偏好实现工具的税收杠杆,倾斜成为必然,阶段性政策偏好对税收公平的侵蚀也就成为必然,这在我国企业所得税立法中表现得尤为突出。

美国最著名的凯恩斯主义者,新古典综合派的先驱汉森(1996)认为,“政府政策在私人企业制度中,一定要能创造出使私人企业可以得到发展的一些条件。这就必须考虑到租税制度,考虑到取消或修改一些阻碍私人投资的租税制度(许建国等,1996)。”并且认为所得税是刺激私人投资的最佳选择,“可以运用所得税作为刺激私人投资的工具”。我国在改革开放初期,正是利用汉森这一理论创设内资企业、外资企业两种不同的所得税制度,因为当时我国政府的阶段性政策偏好是:尽可能多地吸引外资以弥补经济发展所需资金的严重不足。但是,这是以牺牲税收公平为代价的,尤其牺牲了内资企业的税负公平。有所得,必有所失,这似乎是放之世界而皆准的真理。但在得失之间,如何保证政府阶段性政策偏好不致过度,为利益相关者寻得一个利益平衡点,便成为理论界、实务界长期争鸣的问题。当政府阶段性政策偏好已完成其阶段性使命,不再成为推动经济发展的有力工具或者妨碍经济进一步发展时,新一轮阶段性政策偏好设计便开始了,新的立法必将到来。我国内、外两部旧企业所得税法向新的、统一企业所得税法的转变,正说明了此问题。

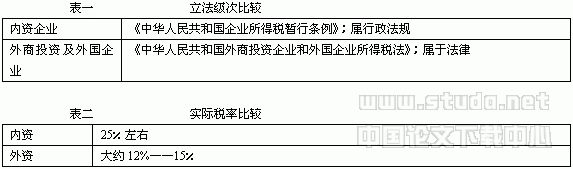

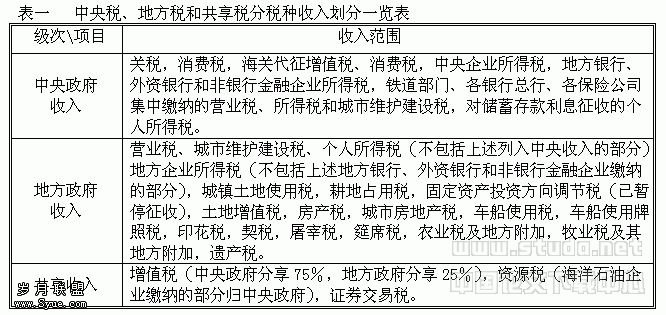

从20世纪80年代以来,我国到目前仍在施行《中华人民共和国企业所得税暂行条例》、《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》及其配套法规。对外资企业,无论是中央政府还是地方政府都有极其明显的政策偏好,对外资实现差别待遇或者说超国民待遇。虽然现在遭到诸多诟病,但在当时必有其存在的合理性,不能全盘否定,应从当时的历史条件及历史变迁的角度看待一项政策偏好存在的合理性。判断一项政策偏好是否具有合理性,应从三个方面着眼。一是政府偏好所要达到的政策目标是否合理,二是为达此目标,该偏好下设计的措施是否有效,三是这种偏好(或差别)对税负公平产生何种危害(金子宏著,郑林根等泽,2004)。改革开放初期,我国的政策目标是在我国经济发展资金严重不足的情况下,尽可能多地吸引外资,其政策目标在当时的历史条件下是合理的。在该政策目标指引下,制订并施行内、外资两种不同的企业所得税法,实行差别优惠措施,效果比较明显。截止2006年8月底,全国累计批准外资企业57.9万户,实际使用外资6596亿美元。2005年外资企业销售收入达77024亿元,占全国销售收入总量的37.5%,缴纳各类税款6391亿元,占全国税收总量的20.7%(郭晓宗,2007)。但这种政策偏好(或差别)对税负的公平产生的危害,也与日俱增。

一、内、外资企业身份差别的政策偏好对税收公平的侵蚀

我国二十多年来对内资企业、外资企业分设两套所得税法,从源头上对内、外资企业进行身份识别,区别对待。企业一出生就被烙上不同身份,致使外资企业靠身份特权就能享受超国民待遇,极其严重地违背税收公平原则。这不仅仅造成企业间的税负不均,而且企业所得税法将企业创造的财富一分为二后,又通过税收转让支付,在企业之间、事业之间、人之间及其相互之间进行再分割,惠及或者祸及不同社会集团或成员,消费者个人利益也因此受到影响。有些企业人士已不仅仅是微词,而已经采取对抗行动,如频繁的、大额的逃税、欠税行为。为在不平等的、酷烈的竞争环境中生存下来,内资企业逃税、欠税,也是逼出来的、不得已的办法。新企业所得税法解决的第一个问题的就是纳税主体问题,以缓解政府与企业、内资与外资的紧张程度。可以说,是民众力量催生了新企业所得税法的公平性,相对于原来的内、外资企业所得税法进步了。

新企业所得税法规定在中华人民共和国境内,企业和其他取得收入的组织为企业所得税的纳税人,依照本法的规定缴纳企业所得税。这就从纳税主体上将内资、外资企业一同纳入征纳渠道。新企业所得法的进步性还表现在沿用国际通行做法,将企业分为居民企业和非居民企业,按收入与企业或机构实际联系原则课征企业所得税。这种制度安排,较好地与国际进行了接轨。但在统一的同时,仍开有缺口,将个人独资企业、合伙企业排除在新企业所得法统辖范围之外,势必造成同为企业,但税负仍然不公。

个人独资企业实际上是个体工商户的变种,是成长壮大后的个体工商户。而个体工商户是社会主义初级阶段的产物,是我国计划经济与市场经济杂交下的混血儿。但它们的本质仍然是企业,而不同于一般的劳动者。个人独资企业通过劳动获得报酬比其利用资金、财产获取收益要小得多,它们对后者的愿望和努力程度也强烈得多,这更接近于一般企业的性质——以营利为目的,而远离个人仅通过劳动获得薪酬的特征。因此,将个体工商户也即现在所说的个人独资企业排除在新企业所得税法外,纳入个人所得税法调整,实则没有抓住其本质。之所以出现这种立法偏好,是因为立法部门、税务部门担心个人独资企业的个人财产、家庭财产与企业财产难以分开,缺乏财产独立的机制,如果对其课征企业所得税,个人的消费支出很容易转化为企业的成本、费用(陈松青,2007),不利于税收征管。我们认为:这是曲就落后不思企业规范化的一种陈腐观念,不足为取,应设计出一种妥当的征纳税制,加强征管,方可避其害。合伙企业不纳入新企业所得法调整,也有类似的原因。因此,就纳税主体而言,新企业所得税法公平性是有限的,相对于旧法有进步,但并未将我国境内的所有企业纳入新企业所得法调整。

有一种观点认为:个人独资企业和合伙企业不适用企业所得税法是为了避免重复征税(李明,2007)。此言差已!在所得税层面上,避免重复征税的唯一途径是合并企业所得税法与个人所得税法。如果企业所得税法与个人所得税法相分离,必然造成重复征税,因为企业的投资者在交纳股息、红利等个人所得税以前,已经企业之手交纳了所得税,而不仅仅是个人独资企业和合伙企业有重复征税之嫌。所以,企业所得税法将个人独资企业和合伙企业排除适用,并无充足的理由。

二、不同企业适用不同税率的政策偏好对税收公平的侵蚀

税率是税制要素的核心,直接关联着国家的财政收入和纳税人的税负水平,国家机关和纳税人对此都有高度的敏感性,容易引起各种税收效应(正效应和负效应),因此企业所得税法如何进行税率选择便成为一个关键点。《中华人民共和国企业所得税暂行条例》规定对内资企业适用33%的企业所得税率,《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》规定对外资企业适用30%的所得税率外加3%的地方税,两类企业的名义所得税率是相等的。但由于税率优惠待遇不同,内资企业的实际税率为25%,外资企业的实际税率仅为15%(应春等,2001),使内资企业背负十多个百分点的利益损失去与资金、人才、管理都十分强健的外资企业拼杀,实在不公平。那里有不公平,那里就有变革!内外资企业税负不公的二十余年中,民众力量、理论工作者一直在推动立法部门、税务部门重新考虑税率选择。

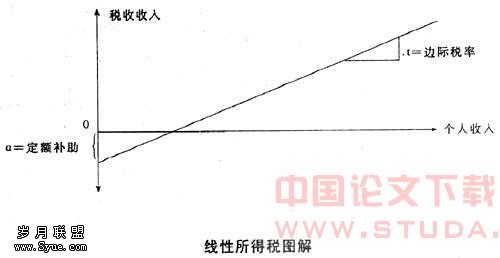

企业所得税税率选择主要应考虑两个方面的兼顾或者均衡,选择一个最佳点。受财政收入承受力的限制,要求较高新税率或者不低于现有水平,新税率不会引起财政收入大幅度降低,受刺激经济增长的政策要求,新税率又要尽可能低。如何在这两个反向作用力影响下求得一个最佳税率点,是多少仁人志士梦寐以求的事。但由于太多的不可控因素,国家经济增减量和财政收支本身的不确定性,实难求得一个理想的税率点。世界各国的企业所得税率也千差万别,大部分国家参照本国历史税率和同时期相似国情国家的税率水平来确定新税率。我国新企业所得税法实行25%的税率,官方的评论是适中偏低。这充分考虑国际税制环境,大多数发达国家公司所得税税率水平集中在30%~35%,大多数发展家公司所得税税率水平集中在25%~30%(漆多俊,李刚等,2002),我国是发展中国家,理应在25%~30%范围内求取税率点。鉴于我国目前已有的巨额税收累积和国家财政负担能力,在25%~30%内选取25%的税率点,是基于“减税可以增加政府收入,为实施调控提供财力保障”的政策偏好(漆多俊、李刚等,2002)。

不过,新所得税法又选取了两个优惠税率,高新技术企业适用15%的税率,小型微利企业适用20%税率,如果没有配套法规对高新技术企业、小型微利企业进行严格界定,没有税务部门对不同时期的高新技术企业、小型微利企业进行动态评估,并严格执法,又为企业“合理避税”开了方便之门。这是因为何为“国家需要重点扶持的高新技术企业”,何为“符合条件的小型微利企业”,在将来的配套法规中也难泾?胃分明,在实务中也难以认定,在企业与税务部门的博弈中,企业极可能占上风,新的不公平已在新企业所得税法中孕育怀胎。

另外,新企业所得税法规定:非居民企业在境内未设立机构、场所的,或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的,应当就其来源于中国境内的所得缴纳20%企业所得税,而不是25%。人们不禁要问,这种制度安排有何道理?同为在中国境内取得收入,如果收入额相等的话,在中国境内消耗的资源从理论上讲也应是一样的,为什么适用不同的税率呢?这不是新的不公平吗?在中国境内是否设立机构、场所,所取得的收入是否与所没机构、场所有联系并不重要,重要的是取得的收入是否消耗掉了同样的中国资源,如果是,就应缴纳相同的税额。这是新政策偏好对税收公平侵蚀的又一表现。

三、税收优惠政策偏好对税收公平的侵蚀

按照税收法定原则,在法定征税范围之内人和物,依法都是可税的,即都具有可税性,但由于存在着诸多的政策性考虑,特别是效率、社会公平、稳定等方面的考虑,国家在具体征税时,又往往牺牲一部分税收利益(张守文,2005),让利于其他主体,以税收为杠杆实现政策偏好。我国在改革开放初期,基于经济效率的考虑,主要的政策偏好是“尽可能多地吸引外资”以缓解经济资金严重不足的矛盾,从而设计出门类繁多的税收优惠措施。这些优惠措施,随着时间的推移,对税收公平的侵蚀越来越明显,越来越严重。

从现行、法规及规章来看,优惠地区包括三类:经济特区、沿海和上海经济技术开发区及其所在城市的老市区。在这三类地区设立的外商投资企业或外国企业,符合一定的条件,减按15%税率征收企业所得税或者可以减按24%的税率征收企业所得税。这一政策偏好实施的恶果是:这三类地区的外资企业和外国投资企业大量密集,造成地区畸形发展,东西部贫富差距过大,能源和资源紧张,环境污染严重,劳工及其配偶、子女超地区负荷聚集还带来、社会治安、婚姻家庭、子女上学等一系列社会问题。与此同时,中西部省份由于不满国家对沿海地区政策的过渡倾斜,也牢骚满腹,怨声载道。但,令人匪夷所思的是:地方政府和部门为了显示“政绩”,为引进外资而自定土政策,变着法儿给予外资企业大量优惠、不断优惠,使一些地方市场失序,地下经济大量存在,社会资源被极度浪费。

从以上分析可知,外资企业“超国民待遇”对税收公平的侵蚀是显而易见的。对内资企业的侵害直接表现在对内资企业竞争力的扼杀。内资企业就算是“国民待遇”,在市场经济跑道上的起跑点也是不同的,在市场竞赛过程中又继续不断地对外资企业注入多多益善的优惠政策,内资企业无论如何赛不过外资企业,该竞赛规则大有问题。如果这是一时或者一事,国民尚可忍受,如果长此以往,国民就“是可忍孰不可忍”,必将爆发泄愤情绪。为缓和这种紧张状态,新企业所得税法对税收优惠措施做了统一规定。外资企业将不再享有比内资企业低10个百分点的优惠税率,与内资企业一样要缴纳统一的25%所得税。此外,外资企业单独享受的税前扣除优惠、生产性企业再投资退税优惠、纳税义务发生时间上的优惠等,从2008年1月1日起也将与内资企业统一。因此,在国家层面上,外资在华享受的超国民待遇已经所剩无几(万学伟,2007)。但在地区层面上,外资企业的超国民待遇并非所剩无几。地方官员“好大喜功、向上爬”的心态不会一朝一夕改变,外资企业超国民待遇仍将在一个相当长的时期内存在。

过渡措施制度安排为了谁?有人认为新企业所得税法做出过渡措施制度安排是为了缓解新税法实施对部分老企业增加税负的影响(郭晓宁,2007)。实则不然,分析一下新企业所得税法第五十七条很容易弄清楚,过渡措施制度安排实则为缓解二十多年来已习惯于超国民待遇的外资企业的不满或恼怒!享受惯了15%和24%低税率、“两免三减半”等超优惠待遇的外资企业,怎能轻易放弃既得利益呢?它们对新企业所得税法的通过很不满、很恼怒,“跨国公司很生气,后果很严重!”(徐登敏,2007)这也是跨国公司对我国政府公关以及跨国公司在我国政府部门内代言人努力的“成果”,使人觉得统一企业所得税法不统一,或者说虽“统”,仍不公平。

现在人们担心新企业得税法第二十八条规定对两类特别企业(符合条件的小型微利企业、国家需要重点扶持的高新技术企业)的优惠措施,会不会成为外资企业“合理避免”的保护伞?这种担心有一定道理,因为我国外资企业有太多的长期亏损不纳税记录,有太多名为高新技术实为一般技术的假高新技术企业。就连美国国际经济研究所(the Institute forInternational Economics)的经济学家尼尔·罗森(Daniel Ros-en)也说:2002年中国出口的这些产品并不真正属于“高新技术”之列,大多是零部件或低利润的家电产品,如DVD播放机(徐登敏,2007)。如果国家没有相应措施动态跟踪、限制或消灭外资企业的假高新技术,外资企业把玩第二十八条就会得心应手。

税收优惠措施的设计,其立法目的是以牺牲税收公平为代价换取产业结构调整、升级或者照顾弱势行业或企业。在立法者立法当时就孕育着不公平,如果在法律实施过程中执法不严,这种不公平必将加剧。我们不反对适当的税收优惠措施,但应尽量少,国务院在将来制订企业所得税实施条例或办法时要严格限制税收优惠条件,并设计出与日俱增的高新技术标准,将小型微利企业设计成近乎零利润的企业。

四、结论

综上所述,政府阶段性政策偏好对税收公平的侵蚀显而易见,特别是我国在改革开放之初选择的“尽可能多地吸引外资”的政策偏好,对税收公平的侵蚀尤其明显。但由于我国政府在新经济形势下选择了“一体保护内外资企业”和“公平竞争”等新的政策偏好,一定程度上减轻了政策偏好对税收公平的侵蚀。同时,由于新企业所得税法基于“促进产业结构升级”、“防止外资大量外逃”的政策偏好,规定了仍嫌过多的新优惠措施以及原外资企业优惠措施的过渡期保留,对税收公平的侵蚀依然存在。政府阶段性政策偏好的实现,是以牺牲税收公平为代价的,但代价不能太大,应控制国民承受能力范围内,否则政府阶段性政策偏好对税收公平侵蚀达到一定程度,或者会发生政局动荡及至社会变革,或者会导致政府在立法上的废旧立新,调和政府阶段性政策偏好与税收公平之间的矛盾,为二者寻找一个平衡点。