你给我合理的税制,我给你廉价又廉政的政府——从税负看经济制度创新

来源:岁月联盟

时间:2010-06-25

一、云山雾罩下的问题

新世纪头一年,宏观回暖,经济学界围绕着积极的财政政策发生激烈的争论。不少学者认为积极的财政政策随着经济的好转,应该“功成身退”,逐步淡出。如中国社科院财贸经济研究所所长刘溶沧就主张:适当缩小国家财政对公共基础设施的直接投资规模,抽出部分财政投资资金,通过财政贴息、财政参股、财政担保等多种途径,吸纳带动社会资金参与公共设施建设。他认为,积极财政只能是阶段性的,必须提早为其转型做准备。中国人民大学教授顾海兵则认为,我们不能患上“恐胀症”,积极的财政政策可以长期维持。经济学家张曙光、戴园晨、赵志军纷纷表示赞同,他们认为目前经济要防止复苏的夭折重于防止通货膨胀。

这场莫衷一是的激烈争论也引出了重量级经济学家的不同看法。厉以宁教授就认为:连续实行了三年的积极财政政策,当前并不需要调整,推动经济持续好转是当前的首要任务。而吴敬琏教授却提出了不同的看法:财政投资对整个需求的拉动只是一种短期的调节作用,它只能刹住经济下滑的势头,但很难支持长期的稳定。从长期看,财政投资对民间投资有抑制作用,它的消极影响会逐渐表现出来。经济学家刘国光则更明确:要注意防范财政风险和警惕通货膨胀抬头,适时向中性的财政货币政策过渡。

如果我们采取存异求同的“排除法”,不管各家的观点如何对立,大家都承认,积极的扩张性的财政政策已经发挥了正面效应,但这种政策不可能长期的永远存在下去。如同任何长期服用的药物有成瘾性一样,一旦成瘾就很难戒掉。这方面的支招开方,无非是透支,透支岂能长久。长期坚持这种政策,无疑是计划经济的复归,政府包办一切投资的计划经济,统收、统支、统购、统销,没有比这更积极的了。

连续多年的扩张性财政政策,阻止了经济增长大滑波,但失业规模仍在扩大,通货紧缩没有根本性转变,扩张性财政政策没有引起民间投资的积极响应和原来预期的四两拨千斤。连续七次降息和两次降低银行准备金率以及债转股,收利息税,但资本市场的反应平平,消费也无明显增加。[1]

是经济的继续,政治是经济的集中表现,我们再来看看政治家的态度。政治家认为,实行积极的财政政策发行了那么多的国债,是必须要到期连本带利地偿还的。而政府拿什么还债呢?只有靠税收。现在民间投资乏力,市场消费疲软,政治家是带电作业者,他们认为增加税收本身就是积极财政政策的组成部分。目前我国税收占GDP比例只有14%,低于发达国家,也低于一般发展中国家,大规模减税的可能性极小,积极的财政政策恐怕在整个十五期间都需要维持,已经启动的大规模基建投资不能停下来,成为半拉子工程。

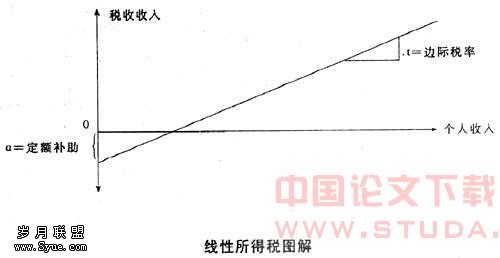

但这只是道理的一个方面。对于投资者、生产者、经营者来说,税收越少,他们的生产积极性才越高,如果政府一味地增加税收,就会影响他们的积极性,连续增加的税收到了一个临界点,他们就会洗手不干,甚至抽逃资金。

政府在某种意义上也是经济人,有时其独立利益并非一总与社会利益一致。常常会出现财政目标与社会经济目标偏离。如将税率提高到最佳税率以上,超过拉弗曲线的最大峰值,损害了社会的集体利益,就会陷入“诺斯悖论”。[2]理想形态:财政的边际支出等于边际收入,按这一点确定最佳税率。

面对经济学家、政治家的思考,普通老百姓只能依靠自己的感觉,如果把他们的直觉概括成一句话,他们认为当前的经济形势是宏观好,微观不好;财政好,不好;中央好,地方不好;城市好,不好。

“不争论”只是为深思熟虑留下充足的时间和空间。面对冷战结束后大小环境的变化:内有台独、藏独、疆独、民运、法轮功,外有美国只许自己“一超”,不许他人“多强”,借人权说事,售台军备,逐步升级,军舰战机遮天避日。一方面真正国家级的支柱产业捉襟见肘,转产下岗,近三亿人无业可就;另一方面骗钱、洗钱、走私、骗税、贪污、腐败、黄赌毒、黑白道不仅遍地开花,而且愈演愈烈。云山雾罩下的问题,直白地说,就是要重新定位政府与市场的分工,政府该收多少钱?政府该用多少钱?钱从哪里来?钱往哪里用?如何建立具有中国特色的公共财政?都需要思考与创新。

二、基本数据一头雾水

社会主义市场需要建立公共财政,公共财政与国家分配论是一组对立的概念。国家分配论是与计划经济相适应的,而公共财政是在市场经济条件下,政府依靠税收收入进行公共支出,做众人之事。现在的问题是,政府究竟一年有多少收入不清楚,政府的支出比收入更不清楚,收入与支出的总规模不清楚,收入与支出的结构也不清楚,中国各级政府现在的债务总数、债务规模还是不清楚。

先说政府的财政收入。政府的财政收入实际上是一个大口径,它包括预算内收入、预算外收入、制度外收入。我们所能掌握的都是一些分年度的数据。以1995年为例,当年我国预算外收入、制度外收入、社会基金和不在财政收入反映的财政收入退库四项合计金额为8532.1亿元,再加上预算内收入6242.2亿元,根据这一组数字测算我国政府收入占GDP的比重,大约为25.4%,这是中国人民大学安体富等教授的分析。而国家税务总局科研所的张培森、刘佐研究员却有不同的分析。他们以1996年为例,认为当年我国各项税收收入占GDP比重为10.2%,各项基金、各种规费、社会保障收入约占GDP的10%,各级政府的乱收费、乱集资、乱罚款、乱摊派也占到GDP的10%,即政府收入已占GDP的30%。经济学家米建国也支持上述的看法。甚至还有些经济学家认为我国的政府收入已占GDP的38%,甚至超过40%。但是这种分析多产生于运用某些地方个别样本外推性,基本数据不清,基本判断就不明。我国政府的预算内收入是清楚的,我国政府的预算外收入包括社会保障基金、财政退库资金、政府规费是比较清楚的,这几块收入大概占到GDP的26%,而26%以上的部分主要是各级政府的制度外收入,最主要的是各级政府的乱集资、乱罚款、乱收费、乱摊派,这是谁也搞不清楚的,搞清楚就不乱了。2000年《南风窗》第九期的打头文章指出:据不完全统计,全国大大小小的收费项目有6800多项(其中有900项是中央出台的,所收入的规费是比较清楚的)。该文章以1996年为例,我国的税收收入7407亿元,而税外收费据不完全统计竟达9798亿元,占GDP的13.2%,这仅仅是能够统计出的数字。1996年比1995年,可计算部分,政府增加收入近3000亿元。

中国的政府收入究竟占GDP的多少?是一个至关重要的数据,在当前谁也说不清的情况下,我们是否有必要得出一个类似模糊决策学的共识。因为没有这样的共识,我们就失去了做出正确判断和正确决策的基础。共识不是最高纲领,共识只是找到一种多数人可以接受的认同,有了这种共识,我们才可能找到我国收入分配和再分配取得双赢的基础。双赢也不是各方只赢不失,而是各方在决策时两害相权取其轻,两利相权取其重,搞清楚自己是什么,自己要什么,为了要自己主要要的东西自己舍什么。

根据这种指导思想,我认为,我国的政府收入已经占到了GDP的30%以上,这应该取得共识,其理由如下:

第一,80年代以前,我国预算内的财政收入占GDP的比重都在30%以上,最高年份曾占到41%。改革开放的初期即1979年这一比例还高达28.4%;1997年之后逐年下降,最低是1996年,下降至10.6%;1997年之后开始回升,2000年达到14.6%。从我国政府所承担的职能与市场经济国家所做的比较,政府的越位行为之广、范围之大是市场经济国家望其项背的。由此判断我国政府收入占GDP的比重不可能低于30%。

第二,1988~1998年,政府税外收费年均递增23.21%,从1993年起预算外收入开始超过预算内财政收入。近几年,预算外收入占GDP比重高于预算内收入占GDP比重3~4个百分点。预算内收入加预算外收入占GDP的25~27%,这一部分是有账可算的,不好计算的是政府的制度外收入。但近几年米建国、石小敏、温铁军、刘佐等经济学家的诸多个案例分析,制度外收入不会低于GDP总量的10%,我国政府收入已占到GDP的30%以上,这种估计是有依据的。

第三,即使按最保守的估计,我国的宏观税负约占GDP的25%,根据社科院邓英淘研究员对1978~1998年的计算,我国每年的库存积压占GDP总量的2.6个百分点。而2000年权威刊物《经济研究》第10期,孟连、王晓鲁教授通过数学模型回归出我国改革开放之后每年GDP计算的虚增部分大概为两个百分点,由此推论,我国政府收入已占到GDP的30%以上,可见此论不谬。

以上是我对我国政府收入的基本判断。如果再研究一下我国政府的支出,就更找不到数字依据了。而想了解政府的支出结构,那就更是天方夜谭。我国政府支出的公开性和透明度太低。如果说过去是预算约束软化,银行预算约束软化,现在的主要矛盾则是政府的预算约束软化。我的基本判断是:

第一,中国现行财政存在着严重的“缺位”和“越位”,而且积重难返,预算制度基本仍然是一层层的领导拍板;

第二,1999年第三期《经济研究》安体富教授撰文指出,我国行政管理支出占财政支出的比重由改革开放初期的4.7%增长到目前的15%;

第三,1997年11月,中国市场经济决策信息咨询网《特供信息》根据权威部门介绍,1995年,我国吃财政管理饭的城市人口有3600万人,占职工总数的32%,仅一年支付的工资和奖金为4700亿元,乡、镇、村还有吃三提五统的脱产人员1400万人。该材料还反映,1978~1995年国家财政收入增加了5.1倍,而财政支出中的行政费用增加了17.8倍,几乎是每四年翻一番。我推算,大约三万亿的政府财政收入,其中2/3用于政府自身的开支是毫不过分的;

第四,政府有超过三万亿的财政收入,而如此庞大的财政收入却不够政府开支,这也是不争的事实。1996年之后,我国财政支出所依靠的软赤字与硬赤字都在迅速扩张。1996年发行国债1967.28亿元,1997年2476.8亿元,1998年5900亿元,2000年3700亿元,国债余额1.6万亿元,国债的依存度已大大超过国际公认的安全线。1981~1997年,我国财政收入年均增长速度为12.56%,而财政支出年均增长速度为29%,而县、乡、村的财政赤字,举债度日更是神鬼不知的天文数字;

第五,高价非廉价的政府。这里只举一个公款用车的例子。以1993年为例,当年我国有小轿车230万辆,其中95%以上是公车。这一年,我国生产国产小轿车22.5万辆,进口小轿车18.1万辆,这40万辆小轿车中98%被公款买走,光新增轿车一项,国家全年就要支出买车和养车费用700亿元,这一年国家财政为公车的供养支出费用为1890亿元,而2000年,新增加的小轿车却是60万辆,其被公款买走的比例仍占96%。仍以汽车行业为例,1998年,我国汽车行业的利润仅40亿元,而各类政府部门的收费高达1200多亿元,这1200亿元收费中的60%,即720亿元被收费单位吃光用尽。而政府盖楼宾馆化,其势猛于购车。

通过以上分析,我们可以得出这样一个结论,我国的税赋负担即财政总体负担十分沉重。国际上通常认为,人均GDP在260美元以下低收入国家,最佳税负为13%左右;人均GDP在750美元左右的国家,最佳税负为20%左右;人均GDP在2000美元以上的中等收入国家,最佳税负为23%左右;人均GDP在一万美元以上的高收入国家,最佳税负为30%左右。按照国际标准,财政赤字占当年GNP的3%是一条警戒线;财政赤字占当年财政支出的15%又是一条警戒线,这样的警戒线我国在1994年就已经超过。

这是西方的标准,我们不可照搬,中国是独立自主的大国,政府理应集中财力办些大事,问题是搞清什么是我们的大事。和欧、美比,我们是穷奢,人家是富俭,这方面我主张全盘西化。

通过十年的实证分析,我国剩余产品占GDP的比重大约在31~33%之间,除2000年之外,我国国有企业的经济效益一直不佳。而税收占GDP比重每增加一个百分点,它直接影响着经济增长率就下降0.36个百分点。

三、既患寡又患不均

我国税赋不仅沉重,而且十分不公平。以主体税种增值税为例,厦门大学杨斌教授指出:1995年我国GDP为58478.1亿元,其中第二产业为28538亿元,如果对一、三产业忽略不计,仅对第二产业按法定税率征税,应征得的税款4851亿元,而实际征到的税款只有2602亿元(包括三大产业)。因此,实征税率不到60%。从各种所有制征税的负担比较,国有重于民营,民营重于外资。社科院邓英淘研究员认为:如果将税负一词作为比税收口径更宽的国家财政收入,以1995年为例,如果各种所有制税负是公平的,那么该年国有单位就多负担税负2004亿元,集体单位少负担税负674亿元,其他所有制单位少负担税负1330亿元,如果后两类单位的实际税负比例都达到国有单位的税负占GDP的比例,即19.5%,那么,1995年我国财政收入占GDP的比例将为19%,而不是现实的10.6%(不包括预算外等其他三项财政收入)。如果以19.5%为标准则流失的财政收入为5202亿元。其中集体所有制单位流失为2000多亿元,其他所有制单位流失3000多亿元。当然这只是如果,这里不可比的因素太多,比如国家对国有企业的投资和国有银行对国有企业的倾斜。还有600家国有大企业债转股,贷款银行说了不算,鸳鸯谱要由经贸委点,入选好比上光荣榜。

国有企业在税收中的权重如此之大,虽不合理却很合情。之所以说它合情,是在上述前提下为了保证政府财政的稳定增长,舍此无它。只有配合有效的税制改革,该征的征上来,该减的减下去,有增有减,国有企业税赋过重的问题才能找到疏缓的渠道。否则,就必然出现容易征收的但不一定都是应该征收的征得很重,应该征收的但很可能是不好征收的征得很轻。

如个人所得税。2000年我国的个人所得税达到500亿元,但几乎80%以上来自于工薪阶层。改革开放之后收入开始向个人倾斜,最终分配中居民收入超过70%。而考虑到我国已有两亿富裕人口,个人所得税税源超过1000亿元,500亿元的成绩并不令人满意。而在人口中只占8.7%,个人储蓄占储蓄总额的60%以上的富裕阶层,个人所得税还不到纳税总额的10%,此非咄咄怪事。吴敬琏牵头,杨之刚执笔,福特基金会资助的《财税体制进一步改革》课题组认为,中国个人所得税的征收比例仅占GNP的0.5%,还比不上一些非洲国家。印度和印度尼西亚的这一比例超过1%,泰国和墨西哥在2%以上,匈牙利等东欧国家高于3%。我国个人所得税管住了工薪阶层,却管不住新崛起的款、腕、星。不是税率太低,也不是征收力度不够,而是个人收入的透明度太低,完全是黑箱状态。名义税负最高达45%,该扣除的又不让扣除。政策的不规范和个人的偷逃形成互为补充。

又如我国的酒税流失。我国每年生产各类酒3000万吨,按现行的酒类征税政策(主要是消费税、增值税)一年应征500多亿元,而实际征税只有100亿元左右,静态的数字算账,流失400亿元。酒税之所以征不上来,一是名义税率太重,照章纳税企业几乎不能存活;二是小企业太多,多到很难建章建制,地方政府的地方保护加袒护,包税成为必然的选择;三是生产领域和流通领域税制缺少衔接,漏洞多多;四是重复建设、低水平竞争,湖南、广东、四川三个省酒厂分别达到5000家、6000家和7000家,人云:“当好县长先办酒厂,一只大锅几只桶,勾兑勾兑就是酒”。这种局面再多的征税人员也对付不了这般造酒大军。

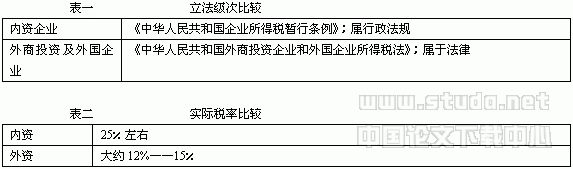

再如,与公开、公平相悖,对不同企业歧视性的税收政策,造成税负结构畸轻畸重。诸种优惠政策表现出爱老外没商量。国家税务总局许善达估计,1994年外商投资企业所得税的负担率为10%,比平均负担率低25%,流转税负担率为4%,比内资企业低三个百分点。[3]税制改革后外资企业的税负负担比内资企业约低五个百分点,外资企业在工资成本、城市建设维护费、投资方向调节税、进口设备关税等方面享有诸多优惠。这种政策使假合资、假外资大量增加。据联合国贸发会议估计,在我国的外商直接投资中,有20%是内资出境后再流入的资本,按此估计,1997年流出再流入的资本约为128.8亿美元,折合人民币1065亿元,占当年M1增量的16.8%。

在通货紧缩经济比较萧条的时期,由于普遍的价格水平较低,进行公共工程投资的成本也较低,扩张性的财政政策是有效的,但其作用又是有限的。在经济出现复苏之后,就应该寻找既能解决财政危机,又能避免损害社会效率的解决方案。扩张性的财政政策引起国家投资的增加,国家投资的增加如能引起有效需求和消费的增加,循环往复形成新的投资需求将倍数于初始的投资数量,在经济学上被称为投资乘数。1998年财政用于国内基本建设的支出1338亿元,比上年增长36%,国家预算内固定资产投资1197亿元,比上年增加27%,1999年又有进一步的增加。但是,大规模的财政投资扩张,并没带来预期的效果,其直接原因就在于投资乘数较小。1998年的投资乘数就从上年的2.38下降到1.54,下降了65%。以张曙光牵头,盛洪执笔《寻求更有效的财政政策》指出:90年代以来,城乡居民的平均消费倾向和边际消费倾向不断下降,近两年已经降到最低点,特别是居民的边际消费倾向已经出现负值。人们的支出愿望低下,总收入增长,而消费支出却在减少,人们的收入预期不稳和支出预期增大。近几年来我国产品和服务的周转速度呈下降之势,这也是造成投资乘数下降的重要原因。GDP周转速度(或货币周转速度)已从1991年的2.5下降到1999年的1.81。[4]

2000年我国的经济开始复苏,但最终消费不足的问题仍未解决。改革开放以来,我国年均GDP增长9.7%,而城镇家庭人均可支配收入年均增长5.7%,农村居民家庭人均收入增长近几年几乎在2%徘徊。1998年基尼系数已扩大到0.457,2000年实际超过5。我国最终消费在GDP的支出中的比重比世界水平低11个百分点,比美国,印度低20个百分点,农村消费市场份额由改革初期的66%降到目前的40%左右。回想改革的第一阶段,1979~1985年,GDP的平均增长速度为9.9%,在GDP增长率的9.9个百分点中,消费增长的贡献率为6.8个百分点,消费增长对GDP增长起主导作用。这期间,农村人均消费水平提高了近一倍,年均增长10%,城市年均提高了5.7%。农村居民对GDP增长的贡献在9.9个百分点中有4.5个是来自农村居民的消费增长。农村的粮食、农副产品大幅增长,城市以轻品为支柱的农村需求趋旺的工业品大幅增长,二者形成一幅良性循环的流程图。中国经济的外向度越来越高,中国国内的消费率越来越低,平均每年下降0.6个百分点,中国还不可能在国内低消费率高外向度的路上一往无前跑步前进。二个市场为我所用,现在尤其需要眼光向内、向下。

现在,农村居民的收入增长缓慢,九亿农民的存款在整个居民存款的比例只有19.8%。农村有将近2.5亿劳动力失业和潜在失业,出外打工的门槛越来越高。打工仔的子女们也开始外出打工,但打工仔与打工妹的工薪收入几乎15年没什么变化。据经济学家温铁军的研究,农业已经完全成为一个没有剩余的产业。

积极的财政政策是一把双刃剑,它制止了经济增长的下滑,但很快就暴露出它的负面影响。在市场经济条件下,全社会投资的主要动力来自于微观经济的主体投资。近几年,政府竭力扩大公共投资,其在全社会固定资产投资中的比重明显提高,从1997年的2.8%提高到1998年的4.2%,但终究是一个较小的部分。引导微观主体投资的动力是利润预期,一旦利润边际变小或消失,人们就会减少甚至丧失投资的动力。1997年,我国的利润边际大约是6.8%,分行业看,工业企业的利润边际大约2.7%,资本利润率为6.5%,乡村企业为5.6%,商业为5.1%。1998年宏观税负提高了0.8个百分点,相当于利润边际下降了0.3个百分点,根据当年数据,国有及规模以上的非国有工业企业的利润边际已降至2.3%,利润同比下降了14.8%,资本利润率降至3.7%,仅相当于当年商业银行一年期贷款利率的53.4%。利润预期的降低使民间无力回应扩张性的财政政策。[5]我国的税制以工商企业税为主,在通货紧缩的情况下,税负主要由企业负担,相对于个人所得税为主体的国家,我国的税制主要是一种对投资征高税的制度。生产型增值税,不抵扣资本品价值或折旧的价值,税率为17%的生产型增值税相当于消费型增值税的税率,约为26%。[6]

当前应该特别强调,税收政策也是财政政策的重要组成部分,灵活地运用税收政策在经济复苏的条件下,具有优于公共支出的特点,长期采用积极的财政政策会加大财政风险,导致通货膨胀,并冲击资源的市场有效配置,导致低效率。激活社会投资已成为当前税制改革的重点和难点。

四、税收的宏观调控与精兵简政

这几年,确实是最舒坦的几年,税收连续七年超GDP增长。尤其是1997年之后,税收弹性系数大幅度提高,1997~2000年,税收的弹性系数分别为:1.98、1.89、1.88、2.5,而1990~1996年税收弹性系数都小于1,平均为0.61。然而,从善如登,从恶如崩。粗放外延式的财政政策势能将被耗光。抱着定时炸弹击鼓传花,出手再快也解决不了矛盾的积累,更遑论什么奇迹。伴随着扩张性财政政策,是政府出台的一系列干预市场制度的政策,如政府的粮食政策“敞开收购,封闭运行,顺价销售”,国有粮食部门一家垄断,排斥其他人或组织进入,结果是国有粮食部门亏损2145亿元。存在粮库里的号称5500亿斤粮食,真正能作为人吃马喂的还能有多少?完全需要报废的究竟有多少?潜在的亏损又有多少?结果是粮食20年少见的大减产,再大腕的权威也代替不了经济自身的运行。广东政府办的广东国际信托投资公司与粤海集团,光外债就各欠下100多亿美元,这样糟蹋的钱,全国甚多,于今更烈。我的结论是“两弹一星”与衣食住行较好可以兼得,“两弹一星”与“油炸花生米”从过年大菜变成小菜一碟,并行不悖。吃饱、较好,但不能太好。关键是人民政府真对人民负责,只要抑制住腐败与浪费,钱足够花,觉足够睡。

行政垄断与市场发育,七拼八凑,职能不清,交织融合的时间越长,就越容易成为滋生腐败的温床,腐败的温床越大,藏污纳垢的人和事就越多,以至积重难返,古有明训,漫难图也。

财政支出几乎每三年半就翻一番,支出远远大于收入。其原因在于我们没有给人民群众提供一个廉价政府,而是一个最昂贵的政府。我们的政府之所以昂贵,不仅是因为需要养活4000多万吃财政饭的人,而且还因为它不是一般的政府,它还是一个财政职能大大越位、世界上最大的企业。我们的政府是30万个国有企业的最终结算单位,至今政府仍控制着主要资源和生产要素,一方面产生着寻租和腐败,另一方面生产力要素的流动和组合仍十分困难,市场准入的门槛越来越高,能挣钱的东西经常抓在自己的手里不放,不让老百姓干,而又将许多包袱甩给老百姓。老百姓的预期不好,内需就很难启动,通货紧缩光靠增加赤字、发债和政府的投入解决不了紧缩综合症。民间发现的市场商机,利润一露头,马上就有政府部门“规范管理”,设租、寻租,如此环境下,合法的不挣钱,挣钱的不合法。农民进城打工,15年工资不变,已苦不堪言,现在又出现民工接受省和民工输出省双项收费。统一杀猪,一头猪十几个部门竞相收费80多元,现在一斤猪肉才几个钱?现在启动消费,又是假日经济,又是利息征税刀鞭赶。老百姓有钱不会花,还要政府来教?我国行政审批上马的基础设施项目,建设项目建成之日就开始亏损的占25%,真正经过一个周期的运转,能够还本付息的不到5%。

渐进式的经济改革,在开始的时候并没有一个明确的参照模式,更没有充足的理论准备,而是“摸着石头过河”,初始的减政放权,的联产承包责任制,农民说“大包干大包干,直来直去不拐弯,交够国家的,留够集体的,剩下都是自己的”。后来农民就发现,国家也好,集体也好,它永远没个够,农民的愿望并不是一种理性的制度设计,更不是一种明确的有法可依的税收。中国人接受包干到户,不是理论的胜利,而是产量说服了方向,中国人非常实际,能够多打粮食的主意就是好主意,而且这种改革还不用国家花钱,对方方面面的利益都无损害。农村的经验搬进城市,包字进城,找新的突破,找来找去再也找不到不花钱的改革。企业包干和财政包干形成了企业、银行、财政三种软约束,不仅不是新的突破口,而且造成余患至今无法消化。

减轻农民负担的口号我们已经喊十年,而农民的负担却越来越重,屡禁不止,一再反弹,乱集资、乱收费、乱罚款、乱摊派已成为农村社会的公害。用农民的话说“一税轻,二费重,三费四费无底洞”,“七八个大沿帽围着一个破草帽”。中央下决心在农村进行税费制度改革,并率先在家庭联产承包责任制的故乡安徽试行。试行的决定,农民皆大欢喜,试行的结果,农民说人均减轻负担30块钱,很不过瘾。政府说减轻负担20%,成绩突出。但新的矛盾很快就产生了,农村乡镇基层政权由于历年收费都以两位数增加,现在不增反减,陷入不能维持运转的窘迫状态,中央趁热打铁,提出乡镇(建制镇)合并,减员20%的目标。像历次精兵简政一样,中央有义无反顾的决心,地方有畏葸不前的异志,基层干部认为是中央作好人,自己作恶人,风箱里的耗子,两头受气。离心强化猜忌,猜忌构陷瘫痪。而农村的事既怕有人管,又怕没人管,农村的干部不管有多大毛病,也是农村政权稳定的唯一组织力量。

农村的费改税不是什么新而又新的化问题,而是古而古老的古代化问题。公元780年,唐德宗采纳宰相杨炎的建议,实行两税法代替租庸调制;明万历年间,宰相张居正提出的一条鞭法改革;清雍正皇帝实行的摊丁入亩。其名不同,其味相似,都是是用来解决“生之者寡,食之者众”的矛盾。农村的税费改革之所以困难,是因为在中国,城市和农村在经济上实际上是一种二元结构,城市正在向市场经济转变,而农村除了少数发达地区,仍然是经济为主。农产品的商品率仍然很低,农民的负担仍然主要以实物形态出现。而我国的主体税种流转税、所得税是一种市场经济的税种。如果以这样的税种、税率对一家一户进行生产的农民征税,那就几乎征不上什么。大多数的农村仍然需要极古老的什一税,也就是说要交地租。而土地在名义上又是集体的,向国家上缴很不顺,不如提税、明租、减费。这种税收具有累退性,越是依靠种地生存的农民负担越重,越是经济不发达的地区农民负担越重,只要农村的城市化问题不解决,这种不得以而为之的事情就得干下去。农民人均一亩多地,只够生存保障根本就不可能用来发财致富,所以就有经济学家大声质问:“有谁见过向社会保障费收税的?”别国没有,中国却一定要有,农村大而散,农村的基层干部,大闹天宫和西天取经都是同一拨人,缺了不得了,多了了不得。

与国际接轨,实行低税率、宽税基、少减免、严征管的税制,目前只是一种善良的愿望。中国政府已经进行了四次机构改革和人员精简,结果都是以越精简越臃肿,再快的经济基础也支撑不起叠床架屋的上层建筑而告终。只要看一看政府机构越盖越多越盖越豪华的宾馆式办公大楼就明白了。四次机构改革人员精简,其指导思想都与当年毛泽东所提出的精兵简政,先解决救民私粮,再解决救国公粮的指导思想一致。而当年毛泽东能动真格的,能把问题摆平,是因为大敌当前,前狼后虎,不如此就不足以号召民众,顺应民众,建立“和平民主新中国”。而现在的机构改革外部缺少大敌当前的制衡,内部缺少目标明确的动力。四次机构改革公务员的队伍确实已经很精干,问题是在公务员之外与公务员的权力相联系,不断地滋生出派生机构。包括各种名目的事业单位,各种与政府千丝万缕的中介组织,各种国有的垄断公司,它们都需要直接间接地吃财政,或者直接间接地吃老百姓。

以霹雳手段显菩萨心肠,采取一刀下去血肉横飞的办法,清理公务员队伍之外的某些组织某些队伍是必要的,也是有效的,在这方面仍显力度不够。然而,生之者寡,食之者众的矛盾,冰冻三尺,非一日之寒,积重求返,对于自我膨胀,自我繁殖,以政府权力为基础,无制衡的机制,不进行釜底抽薪的改革,幻想快刀斩乱麻,扬汤止沸,一蹴而就既是不可能的,也是无动力的。每当从电视上看到手握上方宝剑《焦点访谈》的新闻记者,面对基层部门三乱人员义正言辞的质问,那些基层乌烟瘴气的乱收费者,一改对老百姓的专横拔扈,婉转羞涩地倾诉苦衷,道出的最后一句话:“我们也得吃饭”。可见,面对形形色色4000万人吃财政的庞然大物进行革命,是多么不容易。我们只能“保持总体税收增长的同时,对税制结构做有增有减的调整。”渐进式,文火慢煲,不得已而为之。

在政府机构改革中,坚持税收改革宏观调控的正确方向,只能是渐进式的。1994年税制改革最成功的经验就是分税制,精兵简政的初衷要想锲而不舍地进行到底,不需要什么特别聪明的方法,只需要把完善分税制进行到底。企业的约束软化和银行的约束软化正在改变,多报产值要缴增值税,多报利润要多缴所得税,企业不得不改弦更张,做实成本。分税制使企业的亏损透明化,分税制的改革,还有利于政企分开。在分税制条件下,政府侵吞企业的利润是非法的,企业可以据理力争,靠税收吃饭必将成为各级政府生存所应具备的基本功。在国有企业亏损的情况下,政府不仅得不到所得税,还要承担亏损补贴。大环境正在改变,过去各级政府不管企业盈利或者不盈利,都去争当企业的“婆婆”。作为最后记账单位的政府,实质上掌握着企业的人财物。现在,对亏损企业政府开始望而却步,政府开始愿意将亏损企业交出,政企分开具备了初始条件。所谓诸城经验,就是地方政府出售亏损企业,放弃徒有其名的国家所有,换取财政税收的实质增长。进一步完善的分税制,还有利于克服地方政府盲目扩张的经济冲动,有利于经济结构调整和资源优化配置,从而有效地消除市场分割的利益驱动。

有增有减的调整,即便是适度的减税,也不会减少税收收入。以广东省为例,1996年广东省各类企业的平均税负为7.61%,流转税税负为7%,低于全国平均流转税税负0.26个百分点;企业所得税税负为23.2%,低于全国平均税负近10个百分点;外资企业所得税税负为8.86%,低于全国平均税负11个百分点。但广东省的税收收入在全国是增长最快的,目前几乎占到全国收入的1/7。1996年4月1日,关税从35.9%下调到23%,当年关税收入增长了16.45%,这是在大规模打击走私之前。这几年又有几次大幅下调关税,而关税收入已成为2000年新的税收增长点。该收的收上去,该减的减下来,逐步增加GDP中的含税比例,挖掘GDP中应征未征的税源,逐步使税收占GDP达到25~30%之间,最大限度地减少收费,使整个结构的调整趋于平衡合理。

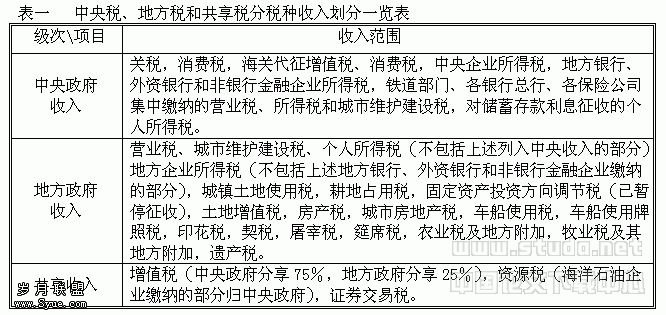

现在的分税制不够完善,其表现在分税制的地方性过强,转移支付制度是与增量返还相联系的,越富裕的地方返还的越多;与此相联系,分配决定权由中央政府掌握,其结果是,东西部收入的差距越来越大。2000年1~10月,东部12省市税收收入占增量的82%,而西部19省自治区税收收入只占增量的18%,越富返还越多,越穷返还越少,通过分税制平衡东西部差距的设想未能实现。税源结构高度集中,中央、省、市比重逐步提高,县、乡所占比重越来越低;城乡差别进一步拉大,由于不完善的分税制,使现有的GDP结构与税源关系扭曲,农民、农业所承担的税收比重反而重,这种扭曲的现象还需要进一步改革。

五、建立民主理财的公共财政

公共财政是为了公共的目的,提供公共产品,满足社会公共需要。在社会这个任务是由政府来完成的,政府受社会公众的委托筹集财力,形成公共收入,并按照社会公众的意愿来安排使用这些收入,形成公共支出。对纳税人来说,财政资金是公共的,因而必须公开透明,收入和支出必须受纳税人的监督和约束,这是财政民主化的必然趋势。从公众手中集中的财力,其中有多少用于提供公共安全、公共秩序、公共、公共设施,公共社保、公共救济;又有多少变成不断膨胀的政府开支。现在不仅老百姓不清楚,就是代表人民行使监督权力的各级人大对各级政府的收入与支出也不甚了解。社会主义税收取之于民,用之于民的提法与纳税人的感觉相去甚远,税务机关也成了这种不透明的财政体制的替罪羊。以法纳税是一种传统的提法,它是以来治理纳税人,以法治民。依法纳税是依靠法律对征纳双方进行规范要求,但它首先是依法治权。

现行的财政存在着严重的“缺位”和“越位”,公开性和透明度太低。一年预算,预算一年,预算制度成了一种形式主义的过场,人民群众不知道,各级人大不明白,最后还是个别领导说了算。计划集权体制下的隐形分配机制,政府对于财政的收支无需公开透明,社会公众也没有公开透明的诉求。市场化的改革,分配主体多元化,政府、和居民都是参与分配的主体,通过预算硬约束来规范政府的行为,这已经成为民主理财的内在动力。按照公开透明的原则,重建我国的预算制度已成为广大群众的呼声。

在市场经济的条件下,公众首先要求政府的管理更有效率,凡是政府管理更有效率的事物,应该由政府来管,凡是市场管理更有效率的,政府应该退出,让给企业和私人来管。政府的预算也就是公共产品的价格,衡量公共劳务的功能与价格比,通过实行绩效预算来降低其成本,提高公共服务的质量,逐步降低政府管理费用,目标是成本最低,效率最高,效率已成为公共财政建设的核心。公平是从收益分配出发的,效率是从资源配置出发的,而效率低下是当前财政十分突出的问题。政府的机构臃肿重叠,办事程序复杂,运行效率低下,反映在财政上就是财政资金的大量浪费,我们的财政仍然还是政府的钱口袋。权力失去了监督就必然导致效率低下。政府的财权和事权不清,就必然出现“缺位”和“越位”。市场经济下政府应当管那些私人和企业,不能管、不愿管、管不了却又是经济和社会生活中必不可少的事物,那些该管的事无人无力去管,这等于让老百姓花钱去买那些不需要的东西。假冒伪劣的财政支出,比假冒伪劣的商品更可恶。

中国的财政制度要想提高财政效率,就必须实行绩效预算。绩效预算亦称为效率预算,它是发达的商品经济国家普遍采取的一种财政预算制度。其基本原理是,把单位业绩与拨款联系起来的政府支出制度。新的绩效预算更重视长期计划的制定和政府的整体效益。绩效预算要求政府每笔支出,必须符合绩、预算、效三要素的要求。绩是指申请拨款所要达到的业绩指标,它是量化的,可以考核的;预算是指业绩预算,它表明公共劳务的成本,具有明确量化的标准,不能量化的支出通过政府公开招标、政府采购或社会实践中所产生的标准财务支出来衡量;效是指业绩的考核包括量和质的两个标准。这套绩效预算在诸多的公共部门,如公安、教育、、工程等等公共产品和公共服务的实践中广泛应用,并按照公开透明的原则接受立法、司法、民意机构的严格监督,考成考绩,丝毫不得马虎。如此形格势禁,背后有眼,倚角钩连,头尾相救的制度将权力性腐败和制度性浪费控制住,为人民的利益坚持好的,为人民的利益改正错的,政府的公信力就会提高。为了国家的统一,民族的团结,经济的持续就是税负重一些人民也愿承受。

在此前提下,完善流转税,改革所得税,调整地方税,逐步建立“低税率、宽税基、少减免、严征管”可持续发展,具有中国特色的合理税制,才有了夯实的基础。在此前提下,人大监督、严格执法,大市场、小财政、硬约束的政府公共财政,才能从理想境界变成现实制度。正是在这种意义上,我们说:你给我合理的税制,我给你廉价又廉政的政府。

注释:

[1]张曙光等:“寻找更有效的财政政策”,《研究》,2000年第3期。

[2]《民主进程的财政》,上海三联1992,中译本。

[3]许善达主编:《税收负担研究》,中国财经出版社1999。

[4]盛洪执笔:“寻求更有效的财政政策”,《经济研究》,2000年第3期,第5~6页。

[5]中国统计年鉴1999年,中国统计出版社,第426~427页;第434~435页。

[6]同脚注4。