论农业税费改革的定律约束与取向选择

我国正在试行减轻农民负担的税费改革,有人提出要防止“黄宗羲定律的陷阱”。我对这一提法的严谨性表示质疑。其一,黄宗羲对上赋税的不是首创,南宋的李心传提出类似的结论早几百年,其表述更为准确。假如这一结论能称得上定律,就不应只以黄宗羲的名字命名,应称为“李心传定律”或“李黄定律”。其二,既然称它为定律,那么对改革应起约束或指导作用,而不应是一个陷阱。只有改革取向不对,才受定律的处罚。其三,农村税费改革客观上存在着多个定律约束,应研究比所谓黄宗羲定律更值得关注的定律约束,只有全面探索相关定律的约束条件,特别是最主要、最基本的约束条件,才能恰当地确立税费改革的思路和取向,不应舍本而求末。

“李黄定律”对税费改革不能起约束作用,决不是说税费改革不受定律的约束。定律是客观存在的,人们只有认识和遵循相关的行为定律,才能取得成效。我们只有把注意力放在那些对税费改革起制约作用的定律上,弄清这些定律的约束条件,才有益于确立改革的思路和取向。那么制约税费改革的相关定律有哪些呢?应该说相关定律很多,至少有以下几个定律比“李黄定律”更值得研究和遵循。

第一,纳税人负担能力受生产力水平制约。这是一个简单的道理,但许多人在定税负时却忘记了它。比如有人讲我国税收占GDP比重比西方国家低,增税的空间很大。这种说法就是忘记了生产力发展水平的差距。按世界银行1997年统计的人均GDP只相当于日本人均的1.56%,美国人均的2.3%,高收入国家平均水平的2.79%。中国农民的人均收入水平低于全国平均水平。收入低,其负税能力必然低。一个人均月收入只有200元的家庭,哪怕只按5%的税率纳税,也会影响生活;而一个人均月收入8000元的家庭,哪怕按30%的税率纳税,也很宽裕。生产力水平的高低对负税能力的制约是显而易见的。可我们经常忽视这一点。除税收比重攀比西方外,还有公务人员待遇、办公条件等攀比西方。他们忽视中国的农民比西方农民的收入差距更大。

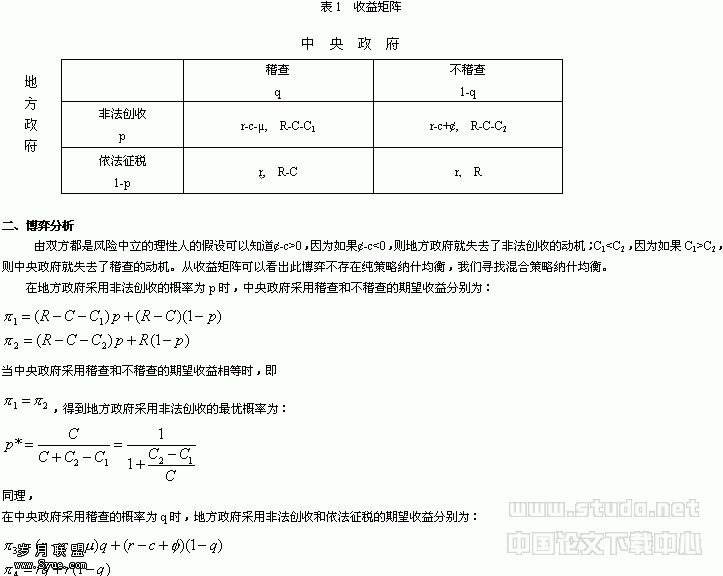

第二,征税双方的权益配置受上价值的制约。众所周知,商品交换中存在着价值规律,商品的价格受价值决定,价格围绕价值上下波动,自发调节,达到两者均衡。从历史上看,官员与人民之间、征税方与纳税方之间的权益配置也是一种从失衡到相对均衡的周期性调节。毛泽东把这种盛衰交替称为历史的周期率,有的学者则称为政治上的价值规律。

各朝中期,统治者自认为地位安稳而习于骄奢,他们看到的是官管民的作用,重视官员的权益而忽视人民的权益。各级官员都利用自己的权力安插亲信,于是形成冗官冗政冗费,百姓税负重而财政入不敷出的局面。官僚内部的有识之士提出改革。然而,遭到既得利益的权贵的反对,不久改革归于失败。官场腐败变本加厉,政以贿成,财政危机加重,官员敛财自肥,横征暴敛,民不聊生,被迫起义。于是改朝换代,出现新的历史周期。

鉴于历史的教训,我们的财税改革应从精减冗员、压缩开支入手去解决收支矛盾问题,切实减轻农民的负担。也就是说,要把治税与治官贪、官冗、官庸结合起来,特别是要治官冗。我国吃财政饭的人占总人口的比重无论同古代比、解放初期比、还是同外国比,都严重超出。过去不发达,通讯工具落后。现在电话、电脑普及,完全不需要过去的那么多行政管理级次和人员。假如不减少,那么办公条件的进化只起增加行政成本的作用。应将目前的中央、省、地、县、乡、村六级行政管理至少砍去二级。国家财政除保障中央机关的支出外,应加大对最基层的公共服务经费的投入,精减、压缩只起上传下达作用的中间级次的公共支出,这样至少可以节省三分之一以上的财政负担。假如改革只治税费,不治官贪官冗,就难以跳出历史的周期率的惩罚。

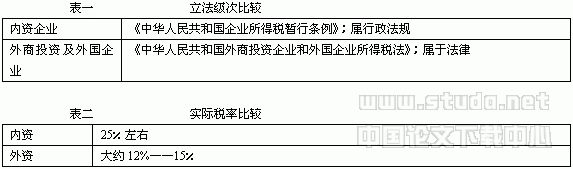

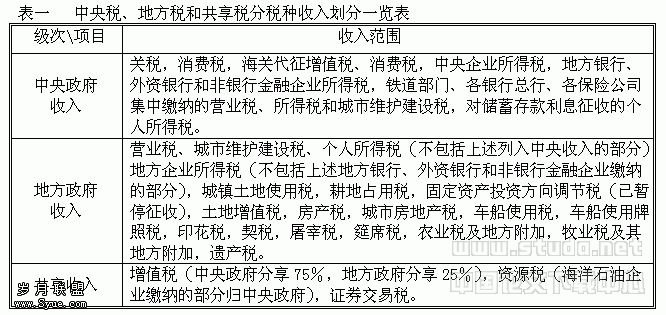

第三、税收制度的设置受市场规律的制约。市场经济规律对税收的制约是多方面的。最明显的是要求税收制度为市场主体的公平竞争创造条件,促进资源在全国乃至全世界优化配置,从而为税收的增长创造可能,否则,就要受到惩罚。

我国的农业税制同市场经济规律的要求不相适应。农业落后,农民收入低,税源萎缩同其直接相关。

1950年的农业税占财政收入概算的41.04%,全国农民平均税负占农业总收入的19.0%强,而老解放区则占21%。此后,国家想减轻农民的负担,但因抗美援朝和建立化体系不得不多征农业税。此外,还通过粮棉油等统购统销提取农业剩余。1985年统一农业税制,规定全国的平均税率为常年产量的15.5%,此后无实质性的改革。

根据国际经验,当产值超过农业产值时,应结束提取农业剩余支援工业,转为工业支援农业。我国早在1957年农业产值就降到只占工农业总产值的43.%,但一直未改变对农业多取少余的政策。

据统计,1950年至1978年,国家通过工农业产品剪刀差大约取得了5100亿元收入,同期农业税收978亿元,财政向农业支出1577亿元,国家提取农业剩余净额4500亿元。改革开放以后,征收制度并无实质性变化,1979年至1994年,国家通过工农业产品剪刀差从农民那里取得大约15000亿元收入,同期农业税收总额1755亿元,各项农业支出3769亿元,国家提取农业剩余净值约12986亿元(《农业投入》总课题组1996)。1994年至2000年国家向农业投入5986亿元,农民交纳税金和地方费用共9733亿元。

有人讲农业税负轻,理由是农业增产未增税,税率降低了。他们只看到了农业产量的增加,却无视生产成本的增加和耕地面积的减少,使单位面积的税负增加。即使按常年产量的5%农业税,同国内其他纳税人比,税负也是很重的。工薪阶层纳个人所得税,每月有800元的扣除额,农村没有这种扣除。从事工商业者纳增值税,销售货物的起征点为月销售600—2000元,一年为7200—24000元,一般农民年销售额都达不到这一起征点。个体工商户纳个人所得税,每月应纳所得额(收入减去成本费用再减去损失等)不足5000元的部分,税率5%,而农业税按常年产量计征,没有成本费用的扣除。农业税这么重,农民还要负担各种名目的收费,这不仅造成农业生产力的脆弱,农业收入低,农业税收也逐步萎缩。税收越少,基层干部越巧立名目多收。有的地方名为按纯收入来计税,实际上是按常年产量或支出需要计征。《时报》2002年2月21日《政策何以被贪污》一文载:“据知情者透露,每年的‘纯收入’是按当地政府按照需要进行统计的,他们把粮食和生猪都算成单独的收入,甚至作为农耕之用每年都会统计成一笔不小的收入算到‘纯收入’里面,算账时并不把农民自己吃饭和喂猪所需的粮食刨开,好像农民都有仙风道骨可以不吃不喝就能干活,而猪只靠呼吸空气也能长膘”。事实上按需要计税在农村普遍存在。

现行的农业税制不仅造成农民负担重,还造成城乡分割,不利于我国产业结构的调整与优化。众所周知,随着技术的进步、生产力的,从事第一产业(农、林、牧、渔)的人逐步减少,从事二、三产业,特别是第三产业的人逐步增加,发达国家从事第一产业的人很少,1996年,美国占2.9%、日本占5.7%、德国占3.2%、英国占2.2%。我国则将人口分为农业人口和非农业人口两种身份,农业人口多,产值少,却限制农民向二、三产业转移。农民即使不务农,在城里经商,交了商业税之后,还要在户口所在地交农业税。在城里打工要受种种歧视。现行税收等制度对农民歧视不仅损害农民的利益,也不利于资源在全国的优化配置和统一市场的形成,最终妨害综合国力的提高和税收的增长。

我国加入WTO后,中国市场成为世界市场的一部分,农业税等制度对农民的歧视已不是一个内部问题了,它已涉及到中国农产品同外国农产品在中外市场上能否公平竞争了。世界各国,对农业一般没有实行单独的税制体系,而是与其他纳税对象一样征收同样的税。法国对自耕农或佃农从事农林经营所得的收入金额,扣除必要的费用和折旧后的实际收益征所得税,德国、瑞典、英国、澳大利亚等国的做法与之类似。伊朗在个人所得税分类下设农业所得税,对农业所得税按超额累进税率征税。马来西亚、巴基斯坦、新加坡等国也是如此。同外国农民纳所得税比,我国农民的税费负担重,农产品的成本高,与外国农产品竞争就处于不利地位。我国对外商实行国民待遇原则,各城市对他们开放,给他们选择落户的自由,中国农民则没有这种待遇。本来社会保障的对象应是收入低的社会成员,我国农民收入低,却得不到社会保障。假如这些歧视农民的政策不改革,国民待遇原则不贯彻,就可能导致农民大量破产而不能自救,其后果不难想象,那就会掉进“陷阱”。

通过对相关定律制约条件的分析,实际上为我们确立农村税费改革的思路和取向提供了依据。简言之,税制改革要适应生产力发展水平;要促进公务人员与纳税人之间权益均衡;要为市场主体的公平竞争和经济结构的优化创造条件,要贯彻国民待遇原则,让我国农民享受其他纳税人和外商同等的财政税收待遇。

建议农村税费作以下改革:

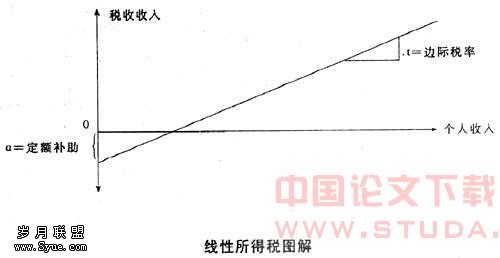

1、废除现有的农业税、特产税,仿照国外对从事农、林、牧、渔者征收所得税,参照我国个体工商户征收所得税的计税方法。取消农业税以外的各种收费,征收城乡社会保障税,让农民进入统一的社会安全网。这样做的好处是:一是消除了城乡税政分割,有利于加强城乡经济联系和统一市场的形成。二是符合WTO的要求,贯彻了税制无歧视的原则。改革后农民税负会轻得多,农产品对外竞争力将得到提高。三是统一了税制,简化了征收手续,有利于税收的征管。2、农业税改革后,由地方税务局统一征管,以取代目前由财政部门征管的形式。这一改革既符合社会分工的需要,也可以提高工作效率。3、农村的公共支出,包括办学、计划生育、优抚、民兵训练等项目,由财政列入预算,将前述减少的行政级次和裁减冗员而节省的经费用于增加基层公共支出。将WTO要求削减的粮食价格补贴等的“黄箱支持”逐步取消,用于WTO允许的“绿箱支持”,如农业科技,生态保护,基础设施服务等。