我国税收立法权转授有悖于税收法定主义

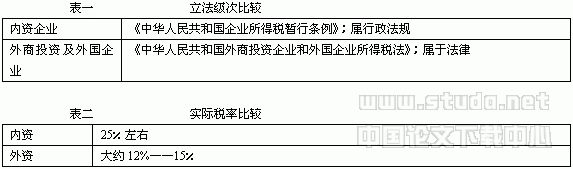

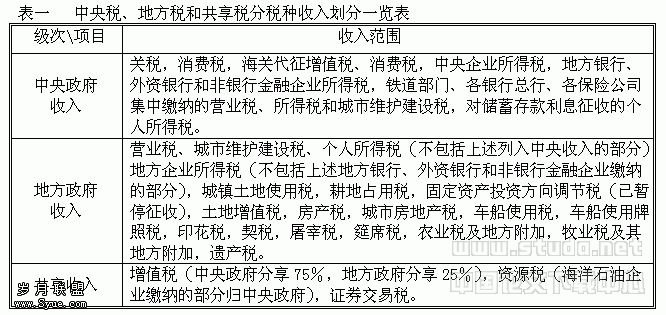

一、2000年我国颁行了《立法法》,对税收立法权及授权立法做了制度上的规定,但笔者认为《立法法》第9条的规定是与宪法精神相违背的,是不符合税收法定主义的。第9条规定,对有关税收的基本制度,如果“尚未制定法律的,全国人大及其常委会有权做出决定,授权国务院可以根据实际需要,对其中的部分事项制定行政法规”。但这条规定显然又是与宪法及《立法法》有关规定相抵触和相矛盾的。《立法法》确认了全国人大及其常委会的税收立法权,并且明确规定立法的表现形式是“法律”。《立法法》第7条规定,全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会行使国家立法权。全国人民代表大会制定和修改刑事、民事、国家机构和其他的基本法律。《立法法》第8条规定,下列事项只能制定法律 (六)对非国有财产的征收……(八)基本制度以及财政、税收、海关、及外贸的基本制度。《立法法》的规定表明,税收立法权是我国国家立法机关的专属权力。但是根据该法第9条的规定,对有关税收的基本制度,如果尚未制定法律的,全国人大及其常委会有权做出决定,授权国务院可以根据实际需要,对其中的部分事项制定行政法规。不难看出前面规定了专有的税收立法权,后面又来个可以转授。并且并未规定转授的范围。实际上是将税收立法权又拱手让给了行政机关。应当说这是一个不合格的授权。

二、税收立法权转授有悖于我国宪法的直接规定。《中华人民共和国宪法》第56条:“中华人民共和国公民有依照法律纳税的义务”。尽管宪法中的涉税条款仅此一条,但本条的规定对于税收立法权的理解却有很重要的意义。因为我们是依照“法律”纳税的义务,而不是依照别的东西纳税的义务。“公民有依照法律纳税义务”的“法律”的规定正是很好的表达了我国税收法定主义原则。这里的法律我们只能理解为由全国人大及其常委会制定的法律。虽然只强调了公民应依照法律纳税而未明确国家应依照法律征税,但因为它限定了承担纳税义务的条件——依照法律,纳税义务仅仅由法律的规定产生,其范围也仅仅限于法律的规定之内。而根据宪法规定,法律是由全国人大或全国人大常委会制定的因此可以认为我国宪法隐含了税收法定主义原则。这是我国税收立法权不能转授的宪法根据。根据《立法法》的规定,“法律”是由全国人大或全国人大常委会制定的,主要规定“非国有财产的征收”和“税收的基本制度”,并且此两项内容只能由法律规定。

三、从宪政的渊源看,我国的税收立法转授不符合“无代表,则无税”的税收法定原则。

税收法定主义肇始于英国,且与宪政的渊源极深。“有税必须有法,未经立法不得征税,”无代表,则无税“被认为是税收法定主义的经典表达。对英国宪政了解的人也会知道,正是因为有了关于征税权之争,1215年才产生了近代开限制王权先河的《大宪章》。英国1689年制定的《权利法案》对以国王为首的封建特权的利益加以宪法上的限制。美国宪法规定,国家在缺乏应有的程序和适当的补偿条的条件下不允许征用个人的财产,这条原则同样适用于国家的征税。1787年美国宪法将征税权集中在联邦国会手上。法国1789年的第一个宪法性文件《人和公民的权利宣言》第17条规定:”财产是神圣不可侵犯的权利,除非当合法认定的公共需要所显然必须时,且在公平而预先赔偿的条件下,任何人的财产不得受剥夺。“日本明治宪法规定:”课征新税及变更税率须依法律之规定“;又如意大利,其宪法第23条规定:”不根据法律,不得规定任何个人税或财产税。“ 从宪政渊源及各国的宪政经历看出,税收立法权的不可转授已逐渐作为一条重要的宪政原理而为各国宪法所认同。其理论依据为:第一,税收对人民而言,表面上或形式上表现为将其享有的财产权利的一部分”无偿“地转让给国家和政府(实质上表现为人民因这一转让而获得要求国家和政府提供公共服务的权利),因此,以人民同意——人民的代议机关制定法律——为前提,实属天经地义、无可厚非,否则便是对人民的财产权利的非法侵犯。第二,政府是实际上的税收利益最终获得者,并且作为权力机关的执行机关,又是满足人民对公共服务的需要的实际执行者,倘若仅依其自立之行政法规来规范其自身行为,无疑可能会导致其征税权的不合理扩大和其提供公共服务义务的不合理缩小的结果,以其权利大于义务的不对等造成人民的义务大于权利的不对等,故必须以法律定之,排除政府侵犯人民利益的可能性 ——哪怕仅仅是可能性。所以对于我国的税收立法转授不符合”无代表,则无税“的宪政原则,不论具有何种国情。其实在20世纪初期我国就有了”无代表,则无税“这种观念。1909年底,在江苏咨议局会长张謇的推动下,各省咨议局聚会成立了庞大的国会请愿团。该团向资政院多次上书要求早开国会,并向各省咨议局建议采取不纳税主义:国会不开,则各省咨议局不得采纳新的租税,且各局应限制本身选举的资政院议员,使其在资政院拒绝承认新的租税。可见实行税收法定主义不仅有的回应,更是在当今法治政府下人民当家作主的体现。