我国农村居民的创新传播科技采纳研究:人口及行为因素的影响

[摘要]尽管电话、有线电视、移动电话等已在我国社会实现了相当普及,但迄今为止有关创新传播科技在我国农村的扩散研究却付之阙如。本研究以“创新扩散”理论为架构,通过对湖北省三地农村的问卷调查,考察了我国农村居民创新传播科技采纳的现状及其内在机制。调查于2005年8月进行,回收有效问卷648份。研究发现,创新传播科技在我国农村社会的扩散情形不容乐观,城乡之间“数字鸿沟”现象的确存在且亟待克服。多元阶层回归分析发现,在人口因素、媒介使用因素和人际交往因素三者之中,人口因素对农村居民的创新传播科技采纳的影响力最大,而农村居民的大众媒介内容偏好、受访者的家庭收入和程度是影响其创新传播科技采纳的最主要变量。消除城乡之间及农村社会内部数字鸿沟的根本举措,在于增加农村居民家庭收入及提高其文化教育程度。

[关键词]农村 创新传播科技 扩散 采纳 媒介使用 人际交往

Abstract: Despite the rapid diffusion of telephone, cable, mobile phone and some other innovative communication technologies, empirical research on the diffusion of these new media in rural China is largely neglected. Based on the framework that developed from Diffusion of Innovation Theory, the current study empirically examined the current situation and mechanism of the adoption of innovative communication technologies in rural China. Investigation was conducted in August 2005 and 648 respondents inhabit countryside of Hubei Province finished valid questionnaire. Findings suggested that a relatively austere Digital Divide existing between countryside and city. Multiple hierarchical regression analysis discovered that demographic factors had more impact on the adoption of innovative communication technologies by respondents than that of media use and interpersonal communication factors. Data analysis found that among all the variables, content preference of mass media, family income and education had strongest influence on the adoption of new media. The authors suggested that the underlying methods of eliminating Digital Divide are to increase rural resident’s family income and exaltation of individual’s education.

Keywords: Rural China, Innovative Communication Technologies, Diffusion, Adoption, Media Use, Interpersonal Communication

一、研究背景

近些年来,电话、移动电话、有线电视、甚至包括电脑、互联网等各种创新传播科技逐渐在我国城市实现了普及,同时也日渐进入农村家庭。事实上,历来有关创新传播科技在社会系统中的扩散与使用现象备受传播学与社会学学者的关注,创新扩散理论之父Everett Rogers在其经典的Diffusion of Innovations(4th Edition)一书中了三千多项有关研究,其中不乏对各年代的新兴传播技术的扩散研究(如1950-60年代的电视机、1970-80年代的录像机和有线电视、1990年代的电脑和移动电话等)。在我国,亦有不少学者采用此理论研究各年代的新媒体如收音机、电话、呼叫器、有线电视、互联网、手机短信等的扩散(祝建华,1997;Zhu,1999;杨伯溆,2000;金兼斌,2001a;金兼斌,2001b;祝建华、何舟,2002a;Zhu & He,2002b;Zhu & He,2002c;Cheong,2002;周裕琼,2003;李秀珠,2004)。多年来,尽管创新扩散研究者对于创新事物在农村 [1]地区的扩散素来有着浓厚的兴趣;然而,迄今为止,就创新事物和创新观念在我国农村的扩散而言,极少有学者关注到,至于创新传播科技在我国农村扩散情形的实证研究,更是踪迹难觅。本研究通过对湖北省三地农村的问卷调查,考察我国农村居民的创新传播科技 [2]采纳状况及其内在机制,为今后创新传播科技在我国农村地区的扩散提供相关对策和建议。

二、理论框架

“创新扩散理论”(Diffusion of Innovations Theory)所探讨的是创新事物通过特定的渠道、在一定的社会系统中随着时间的推移而传播扩散开来的过程。对于新科技、新产品的采纳和扩散研究,源于社会学的经典创新扩散模式、即Rogers模式自20世纪60年代以来在此领域一直占据着统治地位,该模式被普遍认为是新科技扩散研究之最重要的理论基础(Zhu & He,2002b;李秀珠,2004)。Rogers模式的重要贡献,在于它注意到呈S型曲线扩散的创新事物,其扩散过程受到该事物之创新特征、采纳者个人特征、传播渠道和社会制度等因素的显著影响(Rogers,1995),世界各地的实证研究已反复证明了该模式的普遍适用性。

Rogers(1995)认为人们的大众媒体使用对于其认知新事物或者新科技之存在异常重要,尤其是在创新事物的扩散早期;一般来说,早采纳者较之于晚采纳者,其使用的大众媒体种类较为多元,且使用频度亦更高。创新扩散理论对此的解释是,大众媒体在帮助受众知晓创新技术和形成及改变受众对这一创新技术(如创新特征)的主观认识过程了扮演了核心角色;因为就信息扩散言,大众媒体往往是最有效快捷的传播渠道(金兼斌,2000,p.44)。许多实证研究皆表明,人们的创新事物采纳往往与其大众媒体使用水平显著相关(Jeffres & Atkin,1996;Leung,1998;Leung & Wei,1998;Li,2003; Lin,1998;Rhee & Kim,2004;李秀珠,2004)。如Leung(1998)在研究我国城市居民的新科技采纳时发现,报纸阅读量与新科技采纳的数目显著正相关;Li(2003)在研究人采用报纸时也发现,采用的可能性与杂志及电影之使用显著正相关,但与电视的收看显著负相关。这里我们注意到,大众媒体的效果往往取决于受众对其特定内容或信息的使用,若将媒体上的信息简单划分为娱乐情感和新闻资讯两类,显然,使用新闻资讯内容较多的受众,应更容易形成对创新传播科技的主观认知。有鉴于此,本研究假设如下:

假设一:人们对大众媒体的使用(时间和内容),可预测其创新传播科技的采纳。

根据Rogers(1995)的观点,任何一个创新事物在特定社会系统中的流传,是一个包括认知、说服、决策、使用和确认的动态过程;在这些阶段中,大众媒体和人际传播所发挥的功能不同。Rogers(1995)认为,在认知阶段,大众媒体扮演着核心角色,而在说服和决策阶段,人际交往则是最重要的传播渠道。对此的解释是,创新采纳过程是一个不断消除或降低不确定性的过程,个体对创新采纳不确定性的消除有赖于其所处的传播提供信息,包括有关创新的信息和对创新的评价信息,而后者尤其依赖于系统中他人通过人际传播渠道加以传达和提供,特别是对采纳者而言比较重要的人的看法(Rogers,1995,pp.17-19;金兼斌,2000,p.124;p.66)。由于农村居民从大众媒体上所获得的信息相对较少,而其相互交往又颇为便捷,他们的许多关于创新事物的信息和评价应来自于人际交往。我们无意于检验意见领袖或曰变革中介在扩散过程中的作用,本研究的目的在于考察人际交往水平(绝对量的大小)对于农村居民创新传播科技采纳的影响。由此我们提出了如下假设:

假设二: 人们的人际交往程度,可预测其创新传播科技的采纳。

根据Rogers(1995)的创新扩散模式,人口变量在创新科技的扩散初期是强有力的预测变项。这一论断得到许多实证研究的支持(Atkin,1993; Atkin,1995;Lin,1994; Leung & Wei,1998;Neuendorf et al.,1998;Li & Yang,2000;李秀珠,2004)。不过,一旦创新的扩散越过了临界大众或社会上50%以上的人口都已采用此一新科技,人口变项便不再具有预测能力(Atkin,1993;Wei & Leung,1998),因为人口变项对创新采纳行为的影响,其本身是时间的函数,取决于创新扩散的阶段(金兼斌,2001a,p.99)。一般来说,新科技的采用者比非采用者,年纪较轻、教育程度较高、且收入也较高(Atkin,1995)。

这里我们还将检验有与人口特征密切相关的“创新精神”(Innovativeness)这一变量。Rogers(1995)认为,采用者的个人特质方面仍未得到充分的检视,目前研究最多的个人特质为创新精神;然而,Rogers所谓的创新精神是针对具体创新和具体的扩散环境而言的。本研究采用学者Ettlie & O'Keefe的定义,将创新精神理解为人们的一种相对稳定的品质,不随具体的创新而变化(金兼斌,2001a,p.102),近来的众多创新采纳研究皆已取这种定义(Wei & Leung,1998;Lin,1998;Johnson & Kaye,1998;Li & Yang,2000;金兼斌,2001a)。一般来说,较强的创新精神使得个人喜欢追求新奇特殊的东西,且使个人较容易接受新的事物或新科技,因而积极接触新事物或新科技,并早于他人采用。

假设三:人口变量(包括性别、年龄、教育程度、家庭收入、婚姻状况、职业和个人创新精神)可预测人们创新传播科技的采纳。

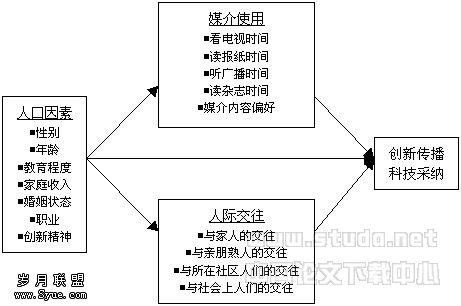

图1 本研究之理论框架

以上述三个研究假设为基础,我们构建了如图1所示之理论框架。显然,在这一框架之中,我们还假设人口因素通过对媒介使用和人际交往因素的直接影响(假设四与假设五)从而间接影响了其创新传播科技采纳,至于这些影响是否的确存在,我们将在下文根据经验数据予以检验。需要指出的是,由于本研究涵盖了多种创新传播科技在我国农村社会的扩散情形,因而我们不能如同经典的扩散模式所强调的,将创新事物的特征作为重要的预测变量予以检验;事实上,这恰恰是本研究的一个独特之处,我们拟在不考虑创新特征的前提下检验独立于具体创新传播科技的人口、交往行为和媒介使用行为因素的“净”的影响力,如此所得出的结论就总体而言对理解今后日新月异的创新传播科技的扩散更有启发性和实用性。

三、研究方法

(一) 抽样方法与结果

本研究力图考察的是创新传播科技在我国农村地区的采纳情形及其影响因素,在调查地点的选择上,我们选取典型的中部省份——湖北省的农村地区,并在该省选取了东部的武汉市江夏区、中部的潜江市和西部的枝江市三地的农村地区作为具体的调查区域。本研究的结果不能代表全国,但调查结果将为后续研究提供具体思路和相关资料。

本研究的抽样总体为湖北省农村地区16-60岁的常住居民。样本资料通过多阶段整群抽样而获得。方法是首先将三地市各乡镇按人口多少排队,按照等距原则抽出3个乡镇,从每一抽中的乡镇中随机抽中2个行政村和1个居委会,再从每个行政村中随机抽出1个村。这样最终抽取的18个自然村和9个居委会的所有居民构成了初始样本。按照自然村每隔5户、居委会每隔10户的等距原则,访问员进入每一被抽中的家庭,访问该家庭中16-60岁成员的最近生日者(last birthday)。倘若被调查者当时不在家,访问员被要求分别在不同的时间回访,直到调查完成为止。调查于2005年8月1日至20日之间进行。在三地各发放250份共750份问卷,回收721份,其中有效问卷为648份,回收率为96.1%,有效回收率为89.9%。

描述统计发现,受访者的平均年龄为35.25岁,标准差为9.26岁,男性为42.3%,女性为56.8%(其余0.9%不祥),64.7%的受访者接受正规教育为9年及以下,70.7%的受访者家庭年收入在1万元及以下,34.0%的受访者从事农林牧渔业,12.7%从事、手工业和建筑业,18.8%从事个体商业,33.3%为医生、教师、公务员、学生等其他职业(其余1.2%不祥)。与2003年湖北省人口统计年鉴相对照(湖北省统计局,2003),这一抽样结果相当不错;故而在下文的分析中,没有对数据进行加权处理。

(二) 变量的测量

创新传播科技采纳。本研究就曾经和正在农村地区使用的较为常见的8种创新传播科技,包括电话、呼叫器、录音机、VCD/DVD、卫星电视或有线电视、移动电话、电脑、互联网络,要求受访者回答自己或者家庭是否曾经或正在使用。若受访者回答为“是”,则编码为“1”,否则为“0”,累积起来的复合值即为受访者创新传播科技采纳之分值(鉴于电脑和互联网比其他科技更能体现受访者的创新传播科技采纳倾向,故在编码过程中将采用这两种科技的得分值予以加权,权数为2)。

媒介使用。对于变量“媒介使用”,本研究具体考察农村居民大众媒体的“使用程度”(即使用的绝对时间)和“内容偏好”。访问员在调查过程中询问受访者平均每周在不同大众媒体(电视、报纸、广播和杂志)的娱乐情感内容和新闻资讯内容上分别花费的小时数,将两者相加即为受访者的媒介使用程度(绝对时间);将两者做比较则为受访者对于大众媒介的“内容偏好”,若某一受访者在大众媒介情感娱乐内容上所花费的时间超过新闻资讯内容,我们将其编码为0,反之为1。

人际交往。用以衡量农村居民人际传播的程度。要求受访者分别就自己和:(1)家人,(2)亲戚、朋友和熟人,(3)所在社区里的人们,(4)社会上其他人相互走动和交往的程度予以评估,亦采用5级李克特量表测量,由1至5分别代表“从不”、“较少”、“有一些”、“较多”、“非常多”。

人口变量。调查中询问受访者的性别、年龄、教育程度(接受正规教育年数)、家庭年收入、婚姻状况、职业。此外,本研究采用Lin(1998)所出来的量表来测量受访者的创新精神,并将其4个题项缩减为2个:(1)愿意学习新事物,(2) 对科技的新近发展很感兴趣。调查之后的分析表明该量表的克隆巴赫a(Cronbach's alpha)信度值为.79。

(三) 数据分析方法

本调查的全部数据采用SPSS for Windows 13.0整理和分析。采用频数分析描述受访者创新传播科技采纳、媒介使用和人际交往的整体情形。对于研究假设,主要采用多元阶层回归分析(multiple hierarchical regression)予以回答。具体分析方法是,以创新传播科技采纳为因变量,以大众媒介使用、人际交往和人口因素为自变量,依次分组进入回归方程,以检验各个变量对农村居民创新传播科技采纳的影响力。

四、研究发现

(一)描述统计

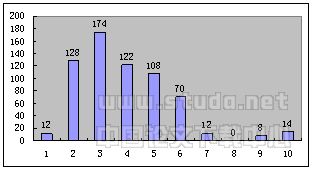

农村居民创新传播科技采纳。如图2所示,农村居民的创新传播科技采纳分值的分布接近正偏(向左)的正态分布。农村居民的传播科技采纳得分的最小值为1,最大值为10,均值为3.91,标准差为1.75,可见农村居民的创新传播科技采纳分值并不算高。值得注意的是农村居民对于电脑和互联网的采纳情形,648名受访者中有18人家中有电脑,有15人家里接入了网线(图2中未显示),这个比例是很低的。

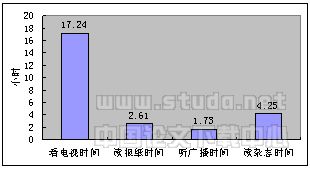

农村居民的媒介使用行为。如图3所示,农村居民平均每周看电视、读报纸、听广播和看杂志的时间分别为17.24,2.61,1.75,4.25小时,看电视的时间远远超过在其余三种媒介上所花费的时间之总和,可见电视在大众媒体中处于绝对主导的位置。分析还显示在280名男性受访者中,80人倾向于娱乐和情感内容,200人倾向于新闻与资讯内容,而在368名女性受访者中,这两个数字分别为278和90,卡方分析表明这一差异是显著的(χ2=141.90, d.f.=1, p=.000),即农村的男性受众更倾向于接触大众媒体新闻与资讯内容。

图2 农村居民的创新传播科技采纳状况

(其中纵坐标代表频数,横坐标代表创新传播科技采纳分值)

图3 农村居民的大众媒体使用状况(每周)

农村居民的人际交往行为。调查发现,在5级李克特量表上,农村居民与家人、亲朋熟人、社区里的人们和社会上其他人的交往程度的均值分别为4.06、3.42、2.08、2.13,标准差依次为.92、.84、1.01、1.11。此外,农村居民人际交往的四个维度的相关性并不强,即使是在显著相关的维度之间,相关系数也不大,如表1所示。因此在下文的分析中我们将其视为四个独立的变量。

表1 农村居民人际交往四个维度的相关矩阵

| Com1 | Com2 | Com3 | Com4 | |

| Com1-与家人的交往 | 1 | .260** | .075 | -.165* |

| Com2-与亲朋熟人的交往 | 1 | .286** | .092* | |

| Com3-与社区里人们的交往 | 1 | .276* | ||

| Com4-与社会上其他人们的交往 | 1 |

*p<.05; **p<.01

农村居民的个人创新精神。调查结果显示,受访者的创新精神之均值为4.07,标准差为.57,卡方分析显示男性比女性的创新精神更高一些(χ2=75.92, d.f.=4, p=.000),具体结果如表2所示。

表2 农村居民个人创新精神分值的分布

| 创新精神分值 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 总计 |

| 女 | 54 | 82 | 146 | 48 | 38 | 268 |

| 男 | 2 | 26 | 128 | 60 | 64 | 280 |

| 总计 | 56 | 108 | 274 | 108 | 102 | 648 |

χ2=75.92, d.f.=4, p=.000

(二)农村居民创新传播科技采纳之预测变量

为了检验前述三个研究假设,我们以创新传播科技采纳为因变量,以媒介使用、人际交往和人口因素为自变量,依次分组进入回归方程,以检验各个变量对农村居民创新传播科技采纳的影响力,分析的结果整理于表3中。

表3 预测农村居民创新传播科技采纳的多元阶层回归分析(N=648)

| 预测变量 | B值 | 标准化Beta值 | t值 |

| 第一阶层(人口因素) | |||

| 年龄 | .001 | .058 | 1.709 |

| 性别(女=0) | .006 | .022 | .749 |

| 家庭收入 | .004 | .253*** | 9.278 |

| 教育程度 | .147 | .201*** | 6.406 |

| 婚姻状况(已婚=0) | .511 | .102*** | 3.353 |

| 职业(农林牧渔业=0) | |||

| 商业 | .668 | .143*** | 4.706 |

| 工业 | .478 | .087** | 3.075 |

| 医生教师公务员等其他职业 | .008 | .020 | .620 |

| 个人创新精神 | .412 | .134*** | 4.325 |

| R2 | .576 | ||

| 调整后的R2 | .570 | ||

| 调整后R2的增量 | .570 | ||

| 第二阶层(人际交往因素) | |||

| 与家人的交往 | .006 | .032 | 1.197 |

| 与亲朋熟人的交往 | -.006 | -.029 | -.937 |

| 与社区里人们的交往 | .265 | .152*** | 5.576 |

| 与社会上其他人们的交往 | .245 | .153*** | 5.001 |

| R2 | .637 | ||

| 调整后的R2 | .628 | ||

| 调整后R2的增量 | .058 | ||

| 第三阶层(媒介使用因素) | |||

| 看电视时间 | -.001 | -.085** | -2.964 |

| 看报纸时间 | .003 | .058 | 1.632 |

| 听广播时间 | -.007 | -.150*** | -5.641 |

| 看杂志时间 | .001 | .018 | .551 |

| 媒介内容偏好(娱乐情感内容=0) | .944 | .262*** | 7.875 |

| R2 | .689 | ||

| 调整后的R2 | .679 | ||

| 调整后R2的增量 | .051 | ||

*p£.05; **p£.01; ***p£.001. 下同。

由表3中的第3列可知,在所有的自变量中,10个变量(职业这一变量有两种情形)对居民的创新传播科技采纳状况有显著影响。媒介内容偏好、受访者的家庭收入和程度是影响力最大的三个变量,愈倾向于接触大众媒介新闻与资讯内容、家庭收入愈高、教育程度愈高的农村居民,其采纳创新传播科技的可能性愈大;在余下的变量之中,婚姻状况、职业、个人创新精神、与社区里人们的交往、与社会上其他人们的交往对农村居民的创新传播科技采纳有显著的正面影响,即未婚、从事商业和、创新精神高、与社区里和社会上其他的人们交往多的农村居民,其采纳创新传播科技的可能性更大;而电视和广播媒介的使用则对农村居民的创新传播科技的采纳有负面影响,即看电视愈多、听广播愈多的农村居民,其采纳创新传播科技的可能性愈小。

值得注意的是,三组变量对农村居民创新传播科技采纳的影响力是不同的,由表3中“调整后R2的增量”三行可知,人口因素的解释力占据了绝对主导地位,人际交往因素和媒介使用因素的解释力相当有限。

(三)农村居民媒介使用与人际交往之预测变量

为了检验假设四和假设五,分别以媒介使用和人际交往因素中的各个子因素为应变量,以人口因素中的各变量为自变量进行回归分析,结果如表4所示。

表4 预测农村居民媒介使用与人际交往行为的回归分析结果(N=648)

| 因变量 | 预测变量 | R2(调整后的R2) | 模型的显著度 |

| 看电视时间 | 性别***、家庭收入**、教育程度**、婚姻状况*、商业***、创新精神* | .139 (.125) | .000 |

| 看报纸时间 | 年龄*、性别*、家庭收入*、教育程度***、商业***、其他职业** | .188 (.175) | .000 |

| 听广播时间 | 工业*、其他职业** | .043 (.028) | .003 |

| 读杂志时间 | 年龄***、性别*、婚姻状况*、商业***、其他职业***、创新精神** | .175 (.162) | .000 |

| 媒介内容偏好 | 性别***、家庭收入***、教育程度***、其他职业**、创新精神*** | .392 (.382) | .000 |

| 与家人的交往 | 性别***、教育程度*、其他职业*、创新精神* | .126(.113) | .000 |

| 与亲朋熟人的交往 | 性别***、家庭收入***、教育程度*、婚姻状况*** | .099(.085) | .000 |

| 与社区里人们的交往 | 年龄***、性别*、婚姻状况*、商业***、工业***、其他职业*、创新精神*** | .120(.106) | .000 |

| 与社会上其他人们的交往 | 年龄**、家庭收入***、商业***、工业***、创新精神*** | .313 (.303) | .000 |

由表4可知,不论是媒介使用还是人际交往,由人口因素中的变量皆可在一定程度上予以预测,其中预测力最强的是“媒介内容偏好”和“与社会上其他人的交往”,最弱的是“听广播时间”和“与亲戚朋友熟人的交往”,其余所有的预测力则介于两者之间。由此,假设4和假设5在一定程度上得到了支持。我们有理由认为,除了表3中所显示的直接影响之外,人口因素通过媒介使用和人际交往这两种行为因素对农村居民的创新传播科技采纳有间接影响。值得注意的是,对于不同的行为因素,起着预测作用的人口因素往往不同,但主要的影响因素是性别、家庭收入、教育程度、职业和创新精神。

五、结果与讨论

本研究通过对湖北省三地农村的问卷调查,考察了我国农村居民的创新传播科技采纳状况及其内在机制。研究发现,就整体上言,创新传播科技在我国农村社会的扩散情形不容乐观,如图2所揭示的,在总分为10的情形下,农村居民的创新传播科技采纳得分均值为3.91。显然,倘若这一调查在我国城市地区进行的话,城市居民的得分应在7.00之上 [3],而这还只是在不计城市居民对部分创新传播科技的重复采纳,或者在家庭采纳之后又实现了个人采纳的情形下的结果。仅此已足以表明,我国城乡之间“数字鸿沟”的现实是的确存在且亟待克服的。

分析表明,在人口因素、媒介使用因素和人际交往因素三者之中,人口因素对农村居民的创新传播科技采纳的影响力最大。其中,农村居民的大众媒介内容偏好、受访者的家庭收入和教育程度是影响其创新传播科技采纳最主要的变量;同时,尽管农村居民的行为因素对创新传播科技的采纳有一定影响,但这些影响又能在相当程度上由人口因素(尤其是家庭收入和教育程度)而得以预测。Rogers(1995)的经典扩散理论认为,创新扩散的结果往往会加大同一系统内早期采纳者与晚期采纳者的社会差距,同时亦会扩大没有采用创新之前具有较高和较低社会经济地位者之间的差距。本研究发现,社会经济地位(其核心指标即为家庭收入和教育程度)的差距在相当程度上导致了农村居民之间的创新传播科技采纳的差异;不言而喻,创新传播科技采纳的差异将会导致更大的社会经济地位差距,从而对今后的创新传播科技采纳产生更大影响。

本文的结论表明,消除城乡之间及农村社会内部数字鸿沟的根本举措,在于增加农村居民的家庭收入以及提高其文化教育程度 [4]。家庭收入的提高有助于降低农村居民采纳创新传播科技的经济门槛。同时,政府有必要在信息基础设施建设上实行政策上的公共投入,降低运营成本,这相当于增加人们的实际收入(王刊良、刘庆,2004)。此外,正如有的学者(黄曼慧、黄小彪,2004)已经注意到的,相关部门必须把教育放在战略高度加以重视,教育应首先注重对人们信息意识的培养,通过大力发展教育,从而缩小由于信息意识、文化程度和智力等方面原因造成的数字鸿沟。

本研究通过对湖北省三地农村的问卷调查,考察了我国农村居民的创新传播科技采纳状况及其内在机制。本文的结论基本支持了我们所提出的理论模型,这一模型对今后的农村居民创新传播科技采纳研究具有一定借鉴作用。今后的同类研究,应克服本研究中来自调查区域过窄、样本量较小的缺陷;同时还可就城乡之间、东部和中西部农村之间进行比较研究,从而得出更具启发性和解释力的结论。

注释:

[1] 在我国,农村与城市的划分标准一般有3个:其一是人口的聚居数量,以2000人为界;其二是职业,即农业人口与非农业人口之比例,以50%为界;其三是行政管理标准,县(市)人民政府所在地,不论人口多少皆是当然的城镇(韩明谟,2001,p.77)。鉴于湖北农村大多乡镇人口数量在2000以下,此外,即使不少乡镇人口在2000以上,但其农业人口比例亦远远超过50%,因此本研究以县(市)人民政府所在地为城镇之判断标准,故而“农村”这一概念系指县(市)人民政府所在地之下的乡镇与乡村地区。

[2] 所谓“创新传播科技”具有一定的相对性,曾经是“创新”的传播科技必然会成为陈旧的和传统的传播技术。本研究所主要考察的电话、呼叫器、录音机、VCD/DVD、卫星电视或有线电视、移动电话、电脑、互联8种传播科技中的大多数现在仍然可被认为是属于“创新”的传播科技,而其余的也才刚刚过时。需要注意的是,在这8中创新传播科技中,仅有呼叫器和移动电话的采纳属于个人层次的采纳,其余的6种科技属于家庭层次的采纳。

[3] 我们的理由是,在我国城市社会,电话、呼叫器、录音机、VCD/DVD、卫星电视或有线电视这5种传播科技已基本上实现了完全普及(已过时的呼叫器曾在城市社会得到相当程度的普及,这里我们将其视为曾经完全普及),移动电话则至少已在成人群体完全普及,至于电脑和互联网络,虽然没有明确的调查结果,但根据CNNIC(2005)发布的“互联网络发展状况统计报告(2005年7月)”,我国现今上网机数已达4560台,且主要为家用电脑,而另有不少家用电脑并没有上网。由此我们可大致推断,互联网络在我国城市的扩散率(以家庭为单位)应已超过30%。综上所述,我国城市居民的创新传播科技采纳得分的均值应为6+0.30*2*2=7.12,其中还不计尚未上网的那部分家用电脑。

[4] 家庭收入的增加与文化教育程度的提高亦有助于改善农村居民的媒介内容接触状况。我们在分析中发现,家庭收入高即教育程度高的受访者,其接触媒介新闻资讯内容的可能性更大。

[]

[1]韩明谟.(2001).农村社会学.北京大学出版社.

[2]湖北省统计局.(2003).湖北统计年鉴.中国统计出版社.

[3]黄曼慧、黄小彪.(2004). 特区经济.第12期:42-43页.

[4]李秀珠.(2004).有线电视采用者及采用过程之研究:检视有线电视早期传布及晚期传布之差异.新闻学研究.78:71-106页.

[5]金兼斌.(2001a).我国城市家庭的上网意向研究.浙江大学出版社.

[6]金兼斌.(2001b).互联网在中国大陆的扩散.中华传播学会年会,2001年7月,香港浸会大学. 2004/9/9下载于:http://www.tsinghua.edu.cn/docsn/cbx/newmedia/academic/theory/zw/ccs.doc.

[7]金兼斌.(2000).技术传播:创新扩散的观点.黑龙江人民出版社.

[8]王刊良、刘庆.(2004). 管报.第12期:207-213页.

[9]杨伯溆.(2000).媒体的扩散与应用.华中理工大学出版社.

[10]中国互联网络信息中心(CNNIC).(2005). 中国互联网络发展状况统计报告(2005年7月).2005年8月下载于:.

[11]祝建华,何舟.(2002a).互联网在中国的扩散现状与前景:2000年京、穗、港比较研究.新闻大学.夏季号:23-32页.

[12]祝建华.(1997).从“S型曲线” 理论看华语电视的发展、竞争与生存. 栽于谢望新、蔡贤盛、黄慰汕、石振新 (编),《华语电视国际展望学术研讨会集 》(pp.41-50). 广州:花城出版社.

[13]Atkin, D. J. (1995). Audio information services and the electronic media environment. The Information Society, 11:75-83.

[14]Atkin, D. J. (1993). Adoption of cable amidst a multimedia environment. Telematics and Informatics, 10:51-58.

[15]Cheong, W. H. (2002). Internet Adoption in Macao. Journal of Computer-Mediated Communication, 7 (2), Retrieved on April 23, 2004, from: .

[16]Jeffres, L., & Atkin, D. (1996). Predicting use of technologies for communication and consumer needs. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 40 (3):318-330.

[17]Johnson, T. J., & Kaye, B. K. (1998). Cruising is Believing?: Comparison Internet and Traditional Sources on Media Credibility Measures. Journalism & Mass Communication Quarterly, 75 (2): 325-40.

[18]Leung, L. (1998). Lifestyles and the use of new media technology in urban China. Telecommunications Policy, 22 (9):781-790.

[19]Leung, L., & Wei, R.(1998). Factors influencing the adoption of interactive TV in Hong Kong: Implications for advertising. Asian Journal of Communication, 8 (2):124-147.

[20]Li, S. S. (2003). Electronic newspaper and its adopters: Examining the factors influencing the adoption of electronic newspaper in Taiwan. Telematics and Informatics, 20 (1):35-49.

[21]Li, S. S.,& Yang, S.C. (2000). Internet shopping and its adopters: Examining the factors affecting the adoption of Internet shopping. Paper presented at the 35thAnniversary Conference by the School of Journalism and Communication at the Chinese University of Hong Kong, Hong Kong.

[22]Lin, C. A. (1998). Exploring personal computer adoption dynamics. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 42 (1):95-112.

[23]Lin, C.A. (1994). Exploring potential factors for home videotext adoption. In J. Hanson (Eds.),Advances in Telematics (pp.111-124). New York: Ablex.

[24]Neuendorf, K. A., Atkin, D.,& Jeffres, L. W. (1998). Understanding adopters of audio information innovations. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 42 :80-93.

[25]O'Keefe, G. J., & Sulanowski, B.K.(1995).More Than Just Talk: Uses, Gratifications, and the Telephone. Journalism & Mass Communication Quarterly, 72 (4): 922-33.

[26]Rhee, K.Y., & Kim,W.(2004).The adoption and use of the Internet in South Korea. Journal of Computer-Mediated Communication, 9 (4), Retrieved on April 13, 2004, from: .

[27]Rogers, E. M. (1995). Diffusion of innovations (5th edition). New York: Free Press.

[28]Zhu, J. J. H., & He, Z.(2002b). Perceived characteristics, perceived needs, and perceived popularity: Adoption and use of the Internet in China. Communication Research, 29 (4):466-495.

[29]Zhu, J. J. H., & He, Z.(2002c). Diffusion, use and impact of the Internet in Hong Kong: A chain process model. Journal of Computer-Mediated Communication,7 (2), Retrieved on September 10, 2004, from : .

[30]Zhu, J. H. (1999). The viability of telephone survey in China: Telephone convergence rate, survey response rate and item response rate. The annual conference of the World Association for Public Opinion Research, Paris, France.