土地资源与权力网络 ——民国时期的华北村庄

【 正 文】

社会的现代化,实际上是农业社会的文化传统向现代的转型,农村社会的现代化是中国社会现代化的主体。华北农村社会的研究对于理解中国农村社会现代化具有相当典型的理论和现实意义。笔者试图择取民国时期华北农村土地资源配置这一层面,分析国家权力与村庄社区的互动关系,以求能从一个侧面反映该时期中国农村社会现代化的轨迹。

一

本文重在研究民国时期华北农村在土地资源配置层面上的社会变迁过程,并探讨国家权力与乡村社会的权力互动关系。为此,特确定如下几项分析前提:

第一,地域社会的界限。区域社会史研究首先要确定地域的界限。其一特定区域,总有其特定的自然、社会生态条件。气候、地形、水利等因素的相近性,可以构成某一区域的自然生态特征,并成为社会历史变动的载体。本文虽不着意于分析华北农村所面临的自然生态环境,但将其作为确立这一区域界限的首要标准,却是研究的先决条件。据此,将黄河下游地区(包括山东、河北全部,河南、山西东部,安徽、江苏北部)作为一个特定的华北地区,似应成立。这一地区的气候、地形、河流等自然生态条件,决定了该地区的农作习惯、组织设施等地理特征。土壤由河淤地和风移黄土组成,年降雨量在500毫米左右,夏季炎热,旱涝交加,冬季严寒多风。这一地区的自然灾害较严重,历史上有可考的黄河决堤共达1593次。夏季七、八月间,时有涝灾,并滋生蝗虫。1935年,山东省30个县市遭水灾,面积达3.25万平方公里,灾民数达350万人,估计财产损失达2.5亿元(注:据《申报年鉴》(1935年),第72页。)。因降雨量极不平衡,随洪涝而来的即是旱灾。所以该地区农业生产条件相当恶劣。

贫瘠的黄土地载负着高密度的人口。据国民政府土地委员会的调查,当时河北省农业人口人均耕地4.21亩,山东3.70亩(注:土地委员会:《全国土地调查报告纲要》(1937年),第28页。)。黄宗智教授认为,这一地区低产多灾的旱作农业体制的恶劣自然环境,与助长高密度人口的国家体制相交接,造成该地区农民生活的极度贫困化,是本地区社会结构形成中的主要生态因素。(注:黄宗智:《华北的小农经济与社会变迁》,中华书局1986年版,第60页。)

在自然、社会生态分析中,华北村民的聚居方式也不容忽视。乡民多选择在高地建屋,以避洪涝,且村民常是毗邻而居,住得比较集中。这种聚落的形式与华北地区防洪和自卫的需要密切相关。在自然村落的组织结构中,华北村落的街坊地缘关系与宗族血缘关系并重,迥异于江南农村。因此,封闭内向型的村落组织结构反映了华北农村的又一重要社会生态特征。

第二,时间跨度。华北村落虽有其对自然生态的强烈依赖性和社区生态的严重内向性,但国家权力对村庄的影响和渗透也不容忽视。不同的政权,有着不同的治国理念、运作体制和政策设计,对于农村基层社会的影响也各不相同。1949年前后,两种政权对乡村改造的思想相去甚远。选择民国时期华北农村的社会变迁,着力于历史分析的共时性层面,是本文历史时间跨度上长时段和短时段研究相结合的叙述与分析方法。

第三,分析视角的选择。本文不从总体上揭示民国时期华北农村的社会变迁,而是围绕土地资源的分配这一中心,就国家权力与华北农村社会的互动关系进行历史社会学的分析。村落内部的社会变迁,也要受到外部因素的影响,其中国家权力对村庄共同体的渗透是一个重要的因素(注:[美]埃弗里特·M·罗吉斯、拉伯尔·J·伯德格:《乡村社会变迁》,浙江人民出版社1988年版,第13页。)。而国家权力只有通过政府行政体制的运作方可对社会产生作用。对于农村社会而言,县级行政权力的影响是较为直接的。清以前,国家行政系统的设置仅到县级为止。县以下完全依靠士绅阶层来维持。科举制度既废,则不仅是制度的改变,而且也涉及到政府行政主体及相应的社会控制的变动。南京国民政府统治时期,中央政府的治国理念是以县政建设为基础,推进地方自治,实现训政期向宪政期的过渡。县以下的区、乡建制均被视为自治团体。因此,研究县级行政权力所达效力范围内行政权力与乡村社会变迁的互动关系是本文历史社会学分析视角的支点。

权力不像一般人所误解的,是一种单向性的强制行为。相反,权力的分配是建立在各种资源(包括物质资源和人文资源)占有过程中所产生的依赖关系基础上的。因此,本文所涉及的县级区域内权力的运作不是政府行政权力单向的静态图式,而是县级区域内广泛而多向的权力网络。美国学者杜赞奇提出“权力的文化网络”这一概念来构建他关于华北农村社会结构变迁的分析框架。他认为“文化网络是由乡村社会中多种组织体系以及塑造权力运作的各种规范构成,它包括在宗族、市场等方面形成的等级组织或巢状组织类型”,是“地方社会中获取权威和其他利益的源泉。也正是在文化网络之中,各种政治因素相互竞争,领导体系得以形成”(注:[美]杜赞奇:《文化、权力与国家:1900-1942年的华北农村》,江苏人民出版社1995年版,第13页。)。在权力的依赖性、权威的合法性上,杜氏“权力的文化网络”概念无疑是有效的,但他的分析视野却是放在地方社会各类组织结构中生发的权力关系上,并没有触及权力关系的本质,即资源的占有。我以为,民国时期华北农村依然处于典型的农耕社会,各种权力关系都是围绕着土地分配这一中心而展开的。因此,以土地资源(包括地权及由此而衍生的土地收益)占有及分配为中心所展开的各种权力关系就不仅仅是文化学意义上的权力关系,更是社会学意义上的权力网络。所以,本文选择的分析视角,是历史社会学的分析框架,意即在于此。

二

如前所述,华北村落在特定的自然、社会生态环境中形成一定的内向封闭性。村落之间的地理界限、人际关系分明,每个村落形成相对独立的封闭性社区。在村落社区内,村民的各种经济、社会关系均以土地资源的分配为中心,渐次展开。

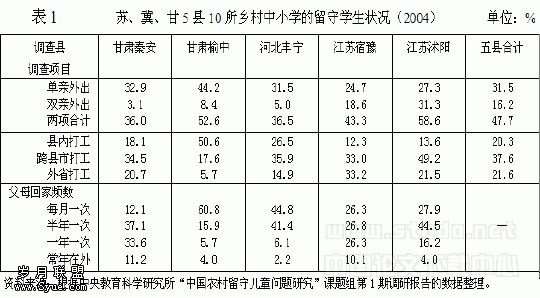

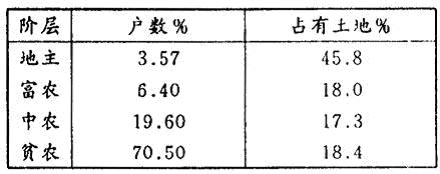

1.土地资源的阶层分布。较恶劣的自然环境与高密度的人口,在土地利用上已形成一对不易调和的矛盾。在这一矛盾格局中,各种因素交互作用,使人们对土地的占有极不平衡。据南京国民政府全国土地委员会的一项调查,在河北省(被调查)的18个县中,大地主达242户,每户占有土地面积300到10000亩不等;山东4县中地主49户,每户占有土地面积500到2000亩不等(注:《中华民国史档案资料汇编》第五辑第一编“财政经济”(七),江苏古籍出版社1994年版,第5页。)。可见当时土地在一定程度上的集中。当然这尚不足以说明土地在不同阶层民众间的不平衡分配。国民政府行政院农村复兴委员会1933年曾对陕西、河南、江苏、浙江、广东、广西等6省作过土地调查,对土地在各阶层间的分配比例作过统计(注:彭明主编:《中国现代史资料选辑》第四册,第114页。),表列如右:

这一组数据说明各阶层间土地占有的极不平衡。据黄宗智先生的研究,民国时期,“中国农村社会可以从两种生产关系的角度来分析:租佃关系和雇佣关系。前者重点着眼于土地关系,因此区别为地主、自耕农和佃农及半自耕农。后者着眼于劳动关系,区别为雇佣他人劳动的地主、富农和与人佣工的雇农”(注:黄宗智:《华北的小农经济与社会变迁》,中华书局1986年版,第65页。)。那么,上表中贫农就并非都是完全无地的赤贫农户,其中相当一部分少地,另外租种地主土地或为地主佣工。

从各阶层的人口比例看,华北农村自耕农占有相当数量。根据南京国民政府在1934~1935年所做的全国土地调查,在河北、河南和山东三省,自耕农的百分比分别为71.35%、64.75%和74.73%,这些数字比当时全国的平均数47.6%高出许多(注:土地委员会:《全国土地调查报告纲要》(1937年),第34页。)。这对于华北村落共同体的组织结构有相当大的影响,是华北村庄内向封闭性的一个重要原因。自耕农的生产和消费基本上都集中在自己的村庄社区内,相比村内其他的社会阶层,他们与外界的交往最少。受到这种经济活动特点的限制,自耕农是村庄社区中最为内向的阶层。黄宗智描述了河北顺义县沙井村的中农李广志,他上集市从不与人交谈,甚至从来没有和相距30公尺的石门村的任何人交谈过(注:黄宗智:《华北的小农经济与社会变迁》,中华书局1986年版,第231页。)。

土地资源分配的重要方面是土地收益在不同阶层的分配。据1933年中央农业实验所“农情报告”,在调查的浙江、江苏、安徽、河北等9个省的3306家农户中,无土地的占调查数14.8%的雇农,年平均总收入为55元;有土地5亩以下占全农户27.7%的贫农,平均总收入全年为62元;有土地6~10亩者,占全农户19.7%的中农,平均年收入为105元;有土地在11~25亩者,占全农户18%,平均年收入160元;至于每年收入在300元以上,有土地超过26亩的富农,占全农户的19.3%。与当时农民最低生活水平比较,当时农家负债数占农户总数的50%以上。另据《东方杂志》第32卷第22号所载,1933年属于北方区的晋、冀、鲁、豫305个有报告之县,负债农户占57%(注:转引自张静如、卞杏英主编:《国民政府统治时期中国社会之变迁》,中国人民大学出版社1993年版,第170页。)。可见当时农户负担相当沉重,从一个侧面反映了土地收益在各阶层的分布极不平衡。

2.婚姻圈与人口流向。民国时期,华北村落的内向封闭性,并不意味着村落间的绝对分离。一个最基本的事实是,为了维系土地的占有,便需要劳动力尤其男劳动力,婚姻即成为资源占有、人口延续的基本手段。由于乡民的社会经济活动范围是有限的,婚姻关系的范围也相当有限。据中国人民大学清史研究所程歗教授等人对山东省平原县杠子李庄杨、李两姓三户婚姻关系的抽样调查,这三户三至四代有婚姻关系的32人之中,有5人因外出谋生分别在关外和天津结婚,1人嫁到离本村40里的高唐县农村,其他26人的姻亲关系,都是在距本村20里方圆的范围之内,其中大部分则不出十里八乡。从晚清到民国初年,该村居民们的人际交往范围,一般不出县界(注:程歗:《晚清乡土意识》,中国人民大学出版社1990年版,第53页。)。象在这样一个世代熟悉的小社区内生活的人群,既有某种彼此协作扶持的必要,也存在着互相信任、忍让和宽容的条件。街坊邻里的关系,来源于对血缘和地缘关系的感受,要比八方杂处、竞争激烈的城市居民亲密得多。

3.以宗族为中心的村庄组织结构。与南方村落家族相比,华北村落的宗族族田较少,大部分宗族甚至仅有占地很小的祖坟地。然而在村落共同体内以土地占有、利用、分配为中心的公共事务中,华北家族组织仍起着基础性的主导作用。

一般的农户要分成一个个的小家庭,经过分家析产,一个家道殷实的经营地主也会沦为勉强维持生计的自耕农或半自耕农。聚族而居的大家庭,主要是占地数百亩以上的大地主。在兄弟分家之后,为了避免诉讼和其他纠纷,往往将所有土地记于同一祖先名下,这样兄弟们可以免交契税和过割登记费。这种名义上以共同占有土地为基础的“大家庭”——“户”就成为一个纳税单位。保甲户口编查册中有这样的记载:同宗的4家人登记为1户(注:[美]杜赞奇:《文化、权力与国家:1900-1942年的华北农村》,江苏人民出版社1995年版,第85页。)。

在与全体村民相关的公共事务中,最重要的参与单位是由同一宗族组成的支或门,宗族的血缘关系重于街坊的地缘关系。在土地买卖中,宗族的影响最为明显。满铁调查表明,按照惯例,若有人出卖土地,同族之人有优先购买权。在河北栾城县的寺北柴村,同族先买权得到严格的执行,如果有人在未通知同族之人或以同样的价格将土地售于族外之人,该宗族有权宣布此买卖无效(注:[美]杜赞奇:《文化、权力与国家:1900-1942年的华北农村》,江苏人民出版社1995年版,第88页。)。

以宗族组织为中心,华北村落社区内尚有各种载负经济、宗教、公共管理、地方自卫等等职能的组织进行活动。所有这些职能活动分为两大类:一类是自愿性的,村民可根据自己的偏好来选择,如村民间帮工、搭套、钱会之类的经济互助活动,宗族偏好是选择的心理导向;另一类则属于强制性的,通常关系到村落共同体的整体利益,村民只有参加的义务,没有选择的余地,如保卫团、看青会即属此类,此外还包括全村性的宗教活动,如集体求雨,修建村庙、家祠,举办庙会等。乔启明通过对1924年~1925年华北村庄的调查发现:“华北每一农村的居民多在一二百以上,其最基本的组织为家庭,有血缘关系的家庭结合为族,每族设一祠堂。祠堂除供祭祖之用外,尚有其他功用。”(注:乔启明:《中国农村经济学》,第427页。)村庄内的公共事务大都是在家祠中进行的。宗族有时甚至直接承担村落共同体的行政事务,甚或家族组织与村级政权合而为一。如北平宛平县的成府村,任何人做保长以前,必须先管一年程姓家族内的添丁会,为程姓住户登记生儿育女,领程姓祠堂津贴,受其管辖(注:张静如、刘志强:《北洋军阀统治时期中国社会之变迁》,中国人民大学出版社1992年版,第271页。)。

三

土地收益在村落内的分配是地租,而在村落与国家权力间的分配则是征税。

晚清时期,清政府除地方行政官员外,用以深入的统治结构的下层是一个虚弱的、有缺陷的系统。当中央政权自身变得无能为力时,的县级政府极度腐败并高度依赖地方士绅去完成征税任务(注:参阅[美]吉尔伯特·罗兹曼主编:《中国的化》,上海人民出版社1989年版,第113页。)。在地方政府—士绅—村民的权力关系网络中,士绅在完成国家权力对村落共同体的社会控制职能方面,起着不可小视的作用。清末民初,因科举废、军阀兴,士绅阶层面临断层的危险,地方豪杰、不法商人、土匪等各色人物就纷纷登场,参与地方性公共事务,以填补权力链条断裂所产生的权力真空(注:参见贺耀夫:《民国时期的绅权与乡村社会控制》,(香港)《二十一世纪》(双月刊)1994年12月号。)。

清末新政时,地方自治的浪潮兴起,就反映了政府系统修补、完善权力控制体系的尝试,而建立新式学校和警察制度是政府推行现代化的两个主要项目。但政府因困于资源和制度手段的匮乏,不得不将这些现代化项目所需的经费转移到村庄的层级上。民国时期,战争频仍,地方政权的军事化程度日益提高,上述趋势就得以延续并有所加剧。村落共同体成为民国地方政府动员乡村社会资源的基本制度手段。

政府极力进行县级政府与地方社会权力关系的调整,除对县级行政机构进行调整外,还加强了县级以下政权的组织建构。民国初年,县以下只设一级组织,其名称沿用清末《地方自治章程》的规定,凡府、厅、州、县治所在的城厢地区,称城;人口聚居满5万以上的村庄、屯集称集;人口不满5万的村庄、屯集称乡。有些省则自行规定了基层制度,如山西的区、村两级制,县以下设区,置区公所,为县政府的辅助机关;区以下设村,村为自治单位,设村民会议、村公所、息讼会和监察委员会,分掌议会、行政、司法、监察事宜(注:闻钧天:《中国保甲制度》,商务印书馆1936年版,第369页。)。这一制度实为后来全国在县以下设区的开始。南京国民政府建立后,关于县以下各级机构设置的规定朝令夕改,、法规繁多,此不赘述,但有一点可以肯定,在县级区域内,县—区—村三级权力体制已成稳固化的趋势。区一级行政组织成为国家权力向乡村社会渗透的关键环节。根据国民政府的设想,区级政府不仅要统计人口、丈量土地、征收赋税,而且要承担起地方社会现代化建设的领导职能,如兴办、推进地方自治、。但在实际的权力运作过程中,征收赋税成了区级行政组织的主要职能。这一职能又是通过区政府对地方豪绅的权力委托而得以完成的。以征税为核心内容的县—区—村体制比较集中地反映了国家权力与华北乡村社会的互动关系。

民国时期,经区政府和村落权力精英征收的财税来源主要有田赋及田赋附加税、摊派、杂捐三种。1928年以后,田赋和田赋附加归省政府支配,作为补偿,省政府允许各县在原来附加之上再为附加,收入归县政府开支。附加税无不超过正税。1933年河北省田赋附加种数达48种,平均超过正税的一倍;河南省达42种之多,有的县超过正税的比率甚至近10倍(注:彭明主编:《中国现代史资料选辑》第四册,第115页。)。在上缴田赋的过程中,农村中的权势精英还利用各种手段将负担转嫁到一般农民身上。冯华德调查了河北省某县某村100名有地农民的田亩数,发现该村上报的地亩数与自存地亩册所记相差较大。村长、村副分别实有地为116亩、89.68亩,但却上报为50亩,而有些农民上报地亩数却大于实有数。显然,村长及少数豪绅是将田赋负担转移到其他农民头上(注:章有义编:《中国近代农业史资料》第3辑第58页。)。

摊款是县、区政府收入的另一主要来源。摊款在清代一般是为了应付地方性的财政需要,如兴办公共工程,才向百姓摊款并派工。民国以来,摊款成了地方军阀及各级地方权力机构搜刮乡村财富的重要手段。这一现象在华北农村极为盛行。据对河南省农村的调查,区公所“最繁重的工作,莫如派款。当县府奉令派款时,便召集各区区长,按地域的大小,田亩的多寡,议定各区应派的额数,区长下乡便召集保长,再按各保的地亩派定额数,于是保长逐户向农民摊派”(注:国民政府行政院农村复兴委员会:《河南省农村调查》,第73页。)。尤其是军阀混战时期应付兵差的摊派数额巨大,1930年河南战区各县的兵差合计达1074万元,每亩平均摊到5元,几近全省平均每亩田赋及附加税的30倍(注:郑起东:《近代华北的摊派(1840~1937)》,《近代史研究》1994年第2期。)。因摊款不属于国家财政体制内征税,大多是临时性的,所以也成了各级地方官吏及乡村权力精英中饱私囊的绝好机会。据报告,河北省邢台县山川区40个村镇,到1933年年中已交纳的治安费用已是预算额的数倍,超过部分为区政府和民团所挥霍(注:章有义编:《中国近代农业史资料》第3辑第73页。)。兵差成为摊款的主要项目,最终还是由贫苦农民负担。王寅生描述了河北清苑县薛庄村的情况,“清苑薛庄全村租地耕种的人家共有20家,这20家所租种的地,其中最多只有3亩地是属于薛庄村人所有,其余的地主统不在本村。这20家租地耕种的人家中间,明确地知道他不代替他底地主负担兵差的只有一家。”“大多数不住在农村的地主,他们所应摊的兵差都由他们底佃农代出。……一般住在村里的中小地主们,他们的兵差大半由自己负担。但是实际上他们底这部分负担也常常用提高租额的方法转移到佃农身上去的。”(注:章有义编:《中国近代农业史资料》第3辑第73页。)

除田赋与摊派外,民国时期的苛捐杂税繁多,各地杂捐的名目不一,从屠宰捐、花捐、烟捐到大粪捐,无所不有,是地方政府财税的重要来源。由于每一种捐的数额不大,县政府通常不设专门征收机构,而是采取包征制,由本地绅商承包征收。“(山东)菏泽县所行招商包税制度,全国各地均如此,弊端极大!类如某项捐税,应征比额每年300元,初由县府代征足此额;翌年省方派员督令招商承包,结果标额投至3000元,较原额增加10倍,包商之过分勒索可知。”(注:(邹平)《乡村建设》4卷9期,1934年10月,第13页。)能够承包征收杂捐者,必定是地方上有权势的豪强,必然和支配乡村社会的权力精英、基层官吏紧密结合在一起。

强征硬派,村民怨声载道,而区级政府的行政任务必须完成,保甲长两面受气,进退维谷。有些品行端正的乡长、保甲长不愿承担这项苦差,如河北省昌黎县犁湾河乡乡长王筱候曾为避苦差而逃往关外。而大部分基层官吏则利用各种非合法的手段在征税过程中为自己攫取额外的利益。朱德新的研究表明,河南、河北一些地方的乡、保甲长借摊派之机贪污受贿,挪用公款,侵蚀团款(地方自卫武装费用),私卖乡保公所的枪支弹药后侵吞公款,利用兼任田房买卖监证人的职务进行贪污,实收虚支与拖延上报预算,虚报工程造价,将非法开支混在合法开支中摊派,层层加码,窃取余额,伪造账簿,巧立名目,各种手法无所不用其极(注:朱德新:《二十世纪三四十年代河南冀东保甲制度研究》,中国社会出版社1994年版,第139~141页。)。

从征税的资源分配模式可以看出,民国时期地方政府动员乡村资源的过程中,国家权力与村落共同体连结的权力主体——区、乡、保长业已土豪劣绅化,这与清季已有很大不同。清季以前,乡村权力精英主要由科举产生的士绅组成,他们在官方文化上认同皇权,并受到科举的由上而下的制度性制约,虽无自下而上的社会制约,也不致恶性膨胀。但民国时期的军阀政权依赖乡村士绅动员乡村资源的同时,就已扩大了乡村精英的权力资源,却又缺乏吸纳其向上的制度性渠道。南京国民政府在所谓训政时期试图以地方自治、保甲制来限制土豪劣绅的权力膨胀,以使地方行政权力步入实现现代化的官僚制轨道,反而在制度框架内为土豪劣绅滥用权力、鱼肉乡里提供了权力委托的依据。

在以征税为核心的权力网络中,地处封闭村落共同体的华北农民,日常所面临的就是土豪劣绅式的村庄精英的权力压迫,包括大量自耕农在内的贫民阶层与村庄权力精英的矛盾达到了十分尖锐的程度,而对于国家上层权力的运作则表现出惊人的麻木。一位远道而来的客人回到河南南阳农村后,农民们围上来打听的事大致有:北边的收成、粮食、土匪情况怎么样?宣统帝住过的宫殿后来何样?谁人现在此居住,现有无大总统等(注:朱德新:《二十世纪三四十年代河南冀东保甲制度研究》,中国社会科学出版社1994年版,第205页。)。乡民们只知道杀人偿命、纳粮交税,“谁做皇帝总要老百姓活命”,实际上被排斥在国家权力体制之外。他们对乡村权力运作的认同是在体制外政治文化层面上发挥作用的。这是一种低层次的、缺乏整合的权力合法性。当乡村精英滥用权力,再加各种天灾人祸使乡民们不能维护最低的生活水准时,矛盾便趋于表面化,甚至演变为武装冲突。

国家权力向华北村落的渗透及乡民在政治文化上的回应,反映了国家行政权力与乡村社区的双向权力关系达到了相当紧张的程度。抗日战争开始后,共产党在华北的根据地政权对村庄社会资源进行的重新制度安排中,将乡村精英作为斗争的主要目标。在山东根据地内的莒南和莱芜县,共产党将土豪、腐败列为第一位斗争目标,而减租减息则被列为第四位(注:[美]杜赞奇:《文化、权力与国家:1900-1942年的华北农村》,江苏人民出版社1995年版,第240页。)。

国民党政权在华北农村的最后失败,便说明在国家政权为推动现代化而进行的政治动员过程中,制度性安排应与乡村社会变迁的内发性结构相协调,并将民众纳入资源分配与权力运作网络的制度性框架内。事实上,1949年以前,上层各级政府除征税外,其职能一直没有渗透到村落社区中去(注:费正清:《剑侨中华民国史》(一),上海人民出版社1991年版,第35页。)。梁漱溟在本世纪30年代就已指出南京国民政府地方制度创新的这一根本弊端,并呼吁在乡村社区内“重新一新组织构造,开出一新治道”(注:《梁漱溟学术论著自选集》,北京师范学院出版社1992年版,第369页。)。抛开他付诸实践的乡村建设运动的各种社会经济、文化条件的制约不谈,单就这一认识本身,不能不说已触及到中国农村社会现代化的深层结构。而本文的基本结论正是,土地制度变迁和分配方式的转型是中国农村社会现代化最关键的制度安排。