古代循吏重农行为考察——以明清为例

重农尚焉。以往学术界对重农史的研究都仅仅着眼于中央政府的重农政策和某些著名历史人物的思想和言论上面。这样的研究固然重要,但可能出现的不足之处就是:重视决策层面的研究,而较少注意执行的层面;以决策的情况作为实际发生的情况,对决策执行的具体过程却不知所以。本文将截取明清时段,以地方上的循吏的重农行为作研究对象,以正史和方志中的材料勾勒出他们重农的内容、特点,并对其重农的功用作出恰当的评价。通过对循吏重农行为的考察,我们基本上可窥见古代国家重农政策执行的具体过程。从宏观上看循吏重农行为价值表现在以下两方面:一方面循吏是国家重农政策实施的中介过程;另一方面,循吏从其自身建功立业的愿望出发,采取了以道德为特点的治理措施,客观上缓和了社会矛盾。而这两方面,在一定意义上说,又都体现了儒家文化“和”的精神。

“循吏”之名最早见于《史记》的《循吏列传》,后为《汉书》、《后汉书》直至《清史稿》所承袭,成为正史中记述那些重农宣教、清正廉洁、所居民富、所去见思的州县级地方官的固定体例。除正史中有“循吏”、“良吏”的概念外,到元杂剧中又有了“清官”乃至民间的“青天大老爷”的称谓。论者一般认为循吏的政绩主要表现在三个方面:一、改善人民的生活;二、;三、理讼。[①a]按照儒家传统的“先富后教”的政治模式,那么,这三者中当以改善人民经济生活最为重要,教育、理讼,细究之,是为前者服务的。在传统的农耕社会,改善人民经济生活的主要途径就是农业。因此,我们有理由把重农作为判断地方官是否称得上是“循吏”的首要标准。照这样的标准,那么,许多未见于《循吏传》却同样为发展治内农业而湛思竭力,去官后百姓又思之念之的地方官,我们也可把他们纳入循吏之列,作为本文的研究对象。不可否认,正史中关于循吏的记载不免存在着溢美的问题,但我们不是作计量研究,仅取其一般的活动方式,其记载大体可信。本文拟以正史为主,再结合方志材料,以提要钩玄的方式从整体上对古代循吏的重农行为作一全面考察。不当之处,尚请方家教正!

一、重农行为述要

劝农 劝农是循吏重农最常见的形式之一,包括口头劝督和书面劝课。关于口头劝课的内容现已无法知晓,见于史料的都是他们书面的劝农文字,有劝农歌、劝农诗、劝农文、乡约告示等等,劝课的内容也异彩纷呈、丰富多样。

劝农歌一般由循吏以浅朴的文字写成,抑韵对仗,缠绵悠扬,流传到民间,农民在劳动中不自觉地哼成曲调,成为田歌,口耳相传,流行很广,这样县官足不出户便可收劝课之效,“劝课不须劳长吏,农歌三两韵悠扬。”[①b]劝农诗较劝农歌正式,以称赞生活的平和富足来诱发农民热爱本业,立足于田畴。略举一首劝农歌为例,歌云:“劝尔农,莫惮忙,男力菑畬女课桑,陇上黄云机上雪,暂时辛苦乐时长;劝尔农,努力耕,东郊气暖土膏生,一犁春雨田园熟,坐听丰年击壤声……。”[②b]

劝农文是以训导的方式规劝乡农,并引用古圣先贤的语录再结合本县的实际情况,摆事实,讲道理,俾使农民男勤于畎亩,女勤于纺织。如绵阳县令阚昌言作的劝农文道:“礼云,三农生九谷,谷之类不一,而农之力耕专在,终岁勤动而已……本县职任民牧,刻刻以惠养利济为念,故不惮谆谆劝勉之百尔小民,叨生盛世,黍隶沃壤,可云三生有幸,当知四季因时,毋浪饮,毋游惰,务各胼胝,以治田畴……。”[③b]

乡约告示则是循吏根据地区农业发展的需要而拟出的具有强制执行的重农规约。如鹤峰州令为劝民蓄肥,立下乡约云:“为晓谕开池蓄粪事,今与居民约:限两月内,远近居民无论宅之傍后,家家开一蓄粪之池,摭以棘木。闲时捡拾人畜各粪及烂草火灰堆积池中……本县不时单骑验查,有两月后,并未开池蓄粪者,显系顽惰,大加责惩,决不姑宽,凛遵毋违,特示!”[④b]关于这类乡约文告,其内容已涉及到农业各领域,诸如开塘蓄水、植树、禁赌、戒讼等方面。这类乡约告示的共同特征就是具有一定的强制性,它是循吏在充分权衡利弊之后而制定出的规定,耳提面命,对扭转积习已久的不利于农业的习惯势力有一定的积极作用。

除了上述所列的书面劝农形式之外,循吏还根据地区实际情况别出心裁地想出一些劝农办法,以增强农民的生产积极性。如赵宝德知新宁县“崇俭黜奢,尤重农桑,亲劝课,不事虚文。春夏之交,巡视陇亩,勤给酒食,惰必受笞。有惰农者,田塍不筑,笞之八,今名‘田曰八板丘,邑人每乐颂焉。”[⑤b]循吏这样壶酒勉勤,体罚戒惰的劝农方式能使农民产生近乎感恩的报偿欲。本来农民就有一种畏官心理,现在却得县官亲奉卮酒,安不感激涕零而尽力于田亩?“马前妇孺休惊避,要识官民本一家”。在这样亲切的犒劝声中,必然增强农民的生产积极性,在农事关键时刻起到了督促鼓劲作用。

推广农业技艺 明清时期的官员回避制度,使得地方官不自觉地充当了农业文化传播的媒介。尤其当他们由中原农业发达地区到边远农业不发达地区任官,而其本人又热心农事,这样,他们不仅带去儒家的伦理文化,也带去了先进的农业技术。举例言:陈德荣,直隶安州人,雍正间,知贵州威宁州,上任伊始,即考察当地的地理、物产、民俗,认为“黔地山荒尤多,流民思垦,辄见阻挠,桑条肥沃,亦不知蚕缫之法,自非牧民者经营而劝率之,利不可得而兴也。”于是他“就邻省雇募种棉、织布、饲蚕、纺绩之人,择地试种,设局教习,转相仿效。”陈德荣在贵州推广农业技艺收获很大,“贵筑、贵阳、开州、威宁、余庆、施秉诸州、县报垦田至万六千亩,开野蚕山场百余所,比户机杼相闻。”[①c]张廷煌知陕西凤翔“赴乡村及邻属采买桑椹、募浙人依法下种,匝月得五十万株,建茧馆,编蚕政,治丝车。其妻复亲教民妇浴茧缫丝,上官效其法于他郡……。”[②c]

循吏们在推广农业技术过程中并非一呼而百应,而是颇费心机的。他们往往要亲自操作示范或者设立某种机构进行集体培训;又考虑到农民的经济基础薄弱,又为他们置办工具。循吏推广先进技术成就最显著的表现在动员妇女学习纺织方面,不仅推广了先进的技术,发展了生产,也对当地的风俗有一定的纯化作用。

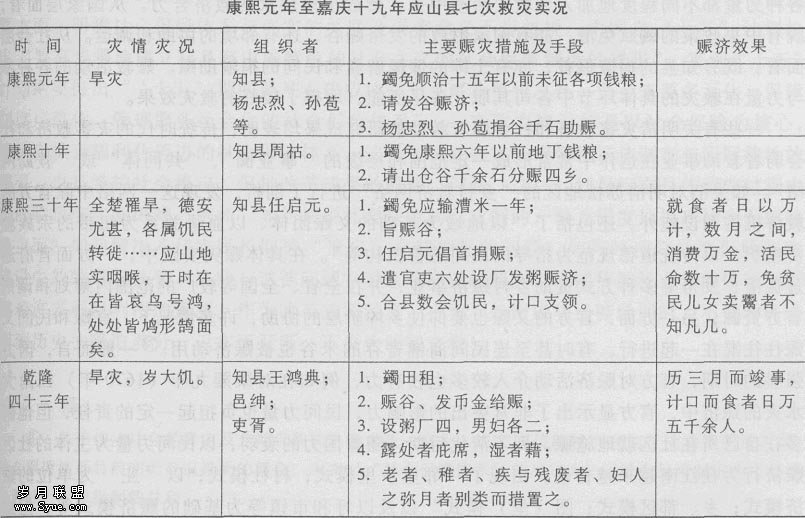

赈灾与兴利 灾荒是每个地方官都会遇到的难题,如何解决灾荒便成为地方官无法回避的课题。尽管明清各州县都设有常平仓和义仓,但其储集数量有限,而且朝廷对官仓管理相当严格,县官开仓放粮必须事先请示上级,乃至朝廷,但地方州县距京师遥远,常常朝廷批文送下,百姓已饿殍遍野。这时,那些体恤灾民的循吏,往往在自己职权内采取灵活措施,或开仓放粮,或截留漕粮,救灾应急。但救灾只能解决一时之急,兴修水利抗灾防灾才是循吏重农的旨归。关于循吏赈灾兴利的例子不胜枚举,现从方志中略择二例。侯国正官湘阴知县“雍正间连被水灾,饥民嗷嗷,国正力请于上官,开仓截漕,劝捐赈济,全活甚众,复督民筑堤以御水患,合邑赖之。”[③c]徐鸿逵,“授任县知县,甫至悉免各项税银,大兴学校,奖掖士类。后岁饥,捐俸煮粥,全活甚众。地有湖数百顷,建坝蓄泄成良稻田百余顷,民甚赖之。大中丞于成龙题曰:‘清官第一’”。[④c]

无疑,循吏组织的赈灾和兴修水利,其于农业生产的发展,厥功甚伟。全力救灾避免了饥民流离失所、转死沟壑的惨剧的发生;兴修水利对于灾后恢复生产和绸缪未来起了积极作用,过去受极“左”思想影响,认为兴修水利是人民劳动的结果,功劳不应算在官员的头上。但是,我们必须看到,如果没有地方官的组织和申请经费,单靠分散的农民主动来修缮水利设施是不可能的。因此,在兴修水利方面抹煞循吏的功绩是不符合历史的。

二、重农行为之轨迹

中国作为农业大国,各地的条件、风俗习惯迥然不同,循吏也因本人的个性、阅历的差异而导致的施政风格不尽相似,但不管循吏的治理措施如何千差万别,但他们的重农行为都有一些共同的轨迹可寻,也就是说都具备一定的共同特征。

(一)整压吏胥,合绅耆之力

所谓吏,就是各级官僚机构中各类具体办事人员。吏的来源一般都是由各级衙门附近的闲散人员组成,一旦为吏便长期在该衙门供职,甚至还父子相继,兄弟相传。这便造就了他们善于钻营制度和上的种种漏洞谋求私利的特殊本领。时人以“衙蠹”来称谓那些为非作歹的胥吏,就形象地揭示了他们为弊的方式和特点。吏胥害农,大致地说表现在二个方面,一是国家经济事务中,即赋税征收、钱粮出纳方面的舞弊勾当,其贪污来源无非是额外取之于民,或是侵蚀国家之财政;二是行政法律事务方面的舞弊牟利,遇到民事词讼,正是他们敲榨勒索的好时机,往往造成农民坏家破产。此外,在公文传达、上报中,他们也可矫曲数字,从中牟利。至王朝末期,典吏为害,无孔不入,但不管哪方面为非作歹,农民都是其受害者。在这种吏的权力不断膨胀,对百姓侵渔日甚一日情况下,比较廉能的地方官要想有所作为,就必须驾驭好吏,只有整顿、压制奸吏猾胥之后,才能更好地推行自己的重农政策,减轻农民负担。举例言,况钟知苏州府,一开始“阳为木讷状,吏持文书,随吏所欲行止辄判可,弊窦悉阴识之,吏胥皆喜,谓太守暗可欺。”[①d]况钟在了解该府胥吏的行止良莠后,随即惩治了那些不法之吏,然后再进行各项改革。冷鼎亨,“同治四年,发江西署端昌,地瘠而健讼,乡愚辄因之破产,捕讼师及猾吏数人,绳以法。”然后,他便亲自调查农民的生产状况而推行相应的兴农政策,“因事诣乡,使胥役尽随舆后,返则令居前而已殿后,未尝以杯勺累民。”[②d]史书关于循吏上任伊始即整压吏胥的记载不胜枚举,吏胥得到整压,人民便可少受骚扰予夺之苦。但吏仍是不可缺少的,于是循吏便选择一些可靠的人来充当吏员,并注意引导,赵豫知松江,“择良家子谨厚者为吏,训以礼法,均徭节费,减吏员十之五。”[③d]

循吏治理一县数十万人口的农业事务,仅靠自己及身边的吏员是不够的,还必须得到地方上首领人物的支持和拥戴,这样既减少政务之繁,又增强了劝课的效果。这些首领人物便是地方上的绅士和耆老。具体到重农事务上,由于绅士本身也是地主,农业的良窳与他们自身利益有关,因此,他们和循吏在重农事务上是保持默契的。有时绅士受命于或协助地方官办事,有时绅士倡议做某事,得到地方官的批准,并予以经费上的支持。循吏联合绅士重农首先要求绅士要勖农、助农,少盘剥,多支持。如熊守克为县官在与绅士的诗书往来中就要求绅士体恤农民,支持生产,他有诗曰:“凡农主客两相依,以富资贫政所宜。要彼力耕吾有望,借粮借种莫迟迟。”[④d]在地方公益事务中,尤其在赈灾和兴修水利方面,绅士更是发挥了不可替代的作用,这方面县官与绅士合作得很成功。如王仁堪知镇江,“丹阳大祲,恩赈之外,劝绅商捐赀,全活甚众。”[⑤d]显然,单靠官府力量,很难遍赈,必得绅士的襄助才能救灾发展生产。同治年间,娄县知县张泽仁浚枫江镇河,南汇知县浚同埔塘及咸塘等,这些工程的建议及决定均系“绅董”开会议决,禀报知县,河工由绅士董其事,官宪协调各邑绅士的分工。[⑥d]

耆老也是循吏重农所倚持的一个重要助手。在乡村受人尊重的长老大部分是绅士,但也有没有功名,目不识丁,仅靠辛勤劳动而达到家道殷实、人丁兴旺的老者,本文所说的耆老就指这部分人。中国自来就有敬老的传统,年高德劭的老者在乡村是值得人们信赖的精神支柱。费孝通先生认为长老统治是乡士中国的权力之一。[⑦d]耆老没有绅士的儒雅,但能说会道,办事公允,在地方上是很有权威的。循吏联合耆老重农就是看好他们对家族子弟有一定的威慑力。

举例论之,叶岘知青田县,每年“春二月,既望,山东郊,召父老饮之酒,而告之曰:‘劝农,吾职也,力农,尔事也。当职以实意为尔农劝,尔农当以实意受劝,却不是应故事为一场说话而去’”[①e]循吏这样延耆老为座上宾,目的就是要求他们“归语子弟,毋怠毋忽。”年初召见父老,酒酣耳热之余,要求他们回去督课子弟,这正是循吏的妙着。各地都有类似情况,每岁二月,县官必载酒出郊,延见父老,谕以督课子弟竭力耕田之意,恳切地要求“春气已动,土膏脉起,正是耕农时节,不可迟缓,仰诸父老教训子弟,递乡劝率。”[②e]耆老一般都是有经验的老农,对自己曾洒过汗水的土地是怀有感情的,绝不愿意让它荒芜,受地方官委托,他们会不遗余力地督劝子弟务农。绅士可以策划、组织兴农之举,耆老则偏重于督课、经验传授方面,二者相得益彰,共同协助地方官重农、兴农。

(二)富教并重,以教促富

循吏施政与酷吏的主要区别就在于循吏把兴礼义、重教化放在施政的重要位置。为政重教是循吏政治的主要特点,也与儒家的“为政以德”、“为政以礼”的治国箴言相一致。循吏无论在观念上或在从政实践中都深刻地体会到“导之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格”[③e]这句话的份量。于是,重农之余,他们在兴礼宣教方面是不遗余力的。重农是旨在改善人民的经济生活,但民富之后,就面临教的问题,而教化问题搞得好又会更好地促成农民乐于田畴和社会的稳定,这是每个明智的地方官都会预计得到的效果,循吏重教一定程度上也是其重农的必然趋势。

循吏教育主要表现在正式的学校教育和一般的民众教化两方面。学校教育是他们设立用来教育少年子弟的,有时自己亲自执教,讲授的内容以儒家的经典为主。如骆钟麟迁陕西周至知县,“为政先教化,春秋大会明伦堂,进诸生迪以仁义忠信之道。立学社,择民子弟授以《小学》、《孝经》。”[④e]刘体重调江西抚州,“创建河朔书院,仿朱子白鹿洞规条,以课三郡之士。”[⑤e]对于一般农民的教育,循吏则从日用民伦之中用通俗的语言阐释立身为人之道,浅朴易懂,实际可行。惜乎正史于此未加留意,我们只得通过方志材料来看看他们所宣扬的教化的具体内容。概括地说,循吏对农民的说教可分为“谨身”和“节用”两方面。谨身,就是要求农民处事要克制忍让,顺义守法。“念我此身父母所生,宜自爱惜,莫作罪过,莫犯刑责,得忍且忍;莫要斗殴,得休且休;莫要词讼,入孝出悌,上和下睦。”[⑥e]有一父母官则把害农的几件事为:耽酒、赌钱、喜争、好闲,并作歌劝诫曰:“第一勿好饮,好饮多招累;二则勿好博,好博为身崇。但观盗窃徒,多半樗蒱戏。三则勿好斗,忘身及其亲,每每因忿恚。四则勿好讼,小则靡货财,大则遭累系,何如退跬步,终身免颠踬。”[⑦e]

从“节用”方面看,循吏也不惮其烦地为农民计划着生活方式,要求他们精打细算,勤俭持家。如阚昌言劝农民“毋浪饮,毋游惰,务各胼胝,以治田畴,高田艺青青之麦,初夏可以糊田,稻禾为主,杂粮次之,蔬茹佐之,日用当知物力之艰……。”[⑧e]有的循吏还劝农民要保护好耕牛,勿为度一时饥荒而杀耕牛,“耘犁之功,全系牛力,切须照管,及时饲喂,不得辄行宰杀,致妨农务。”遇到民间词讼,循吏也是“以德息讼”,他们针对双方矛盾起因,引用伦理纲常进行说教、启发,直到双方重归于好,或“感泣而去”方止。在这样的说教中,既消除了民间的争端,又教导了普通民众的为人之理。

总的说来,循吏对农民的教育,不尚“空言”,但求“见之行事”,通过日用民伦的说教把农民引上了守法、勤俭的轨道,其说教的内容,至纤至悉,其说教的态度也是诲之谆谆。我们认为,在以农耕为本的社会,县衙与乡村没有截然的距离,地方官尤其循吏对农民的生活状况及思维方式是比较了解的,做到这一点也是完全可能的。这样的说教对农业生产也有一定的促进作用,首先以说教不厌其烦地督促农民悉心农事;其次,谆化民风,力图使人民生活于良风美俗中。民风的改变,又会更好地促进农业的发展。以前认为循吏的说教是为统治阶级培养“驯民”。循吏的教育固然有要求农民安于现状的因素,但他们的说教是在重农的前提下进行的,也是为重农的宗旨服务的,唯其如此,其说教才会被农民所接受,因此,循吏的教育对发展生产、稳定社会秩序还是起到积极作用。

三、行为价值之评判

关于循吏具体重农行为在前面行文中已有评价,现不再重复,下面我们着重从宏观方面即从循吏重农在整个国家行政系统中的角色、功用以及循吏施政的动机、特点和客观作用两方面入手对他们重农行为的价值进行分析、评价。

(一)国家重农政策实施之中介

在古代金字塔式官僚机构中,从金字塔顶发出重农诏令并非难事,而关键在于重农政策实施的具体过程。现在累积起来足以汗牛充栋的各类重农诏书就说明古代中央政府是乐于重农的,即使皇帝不理朝政,朝廷大臣仍可例行公事地照旧颁发重农诏书,但各代的重农收获并不一致,其原因乃在于政策到农民执行的中间过程是否顺达。从农民方面来看,古代农民分散处于无数的同质结构的社区中,他们最关心的是赋税的轻重、年成的好坏,至于中央政府的重农诏令他们是漠不关心的。他们没有文化,来自中央的各类诏书、圣谕都得需要有知识的人向他们宣读、讲解。有一首上古农歌唱道:“日出而作,日入而息;凿井而饮,耕田而食,帝力于我何加哉。”[①f]这首农歌就反映了农耕社会农民的分散性和自足性的生活状况。古代农民的这种特点就决定了他们在信仰服从方面有舍远取近的特点,即他们服从的是一切现实的力量:父母官、读书人、衙役;所关心的也是现实的利益,有时中央政府出于全国利益考虑要求部分地区改变其农业结构甚至还遭到农民的抵制。因此,在中央政府与分散小农之间的沟通,尤其在政府向小农政策落实方面就得需要中间系统的转达,这样的中间系统就是上禀中央政府的重农钦命,下临千百万分散小农的州县地方官。在转达重农政策时,地方官必须做到两点:首先要把来自中央政府的粗线条的重农措施化解为对农民有许多益处的种种解说;其次,各地的条件千差万别,的风俗习惯也不尽相同,地方官必须根据各地的不同条件、风俗采取不同措施组织、动员分散的农民致力于农业。前文所举的循吏的种种重农行为正好说明了循吏充当了这种自上而下转达的角色。

一般而言,重农的地方官并非总是深居简出,劳于案牍,他们会时常出入阡陌,止舍农家,部分循吏还微服私访,这些由循吏亲访得来的情况以及绅、耆等反映的意见在他们权力所及的范围内都会得到尽力解决,如劝耕织、浚沟塘、励风俗等。而一些重大问题,国家已有硬性政策规定,他们无法更改,比如赋税、徭役等农民负担问题,他们从农民重压的呻吟声中已感受到农民负担过重,于是他们就上疏中央政府,奏请减轻负担。一些禀性狷介的地方官不免有犯颜直上的言词,如海瑞骂嘉靖皇帝。至此,从中央政府的重农政策转化为农民的实际行动到民间的农业情况再反馈到中央政府,这样便完成了一个决策实施和信息反馈的循环。在这样的决策、信息循环过程中,地方官充当了一种中介的作用:由上而下他们把中央政府的重农诏令运用通俗的语言和其他手段转化为农民的行动;自下而上他们把民众的隐瘼以奏折条陈的形式反馈到皇帝的御座。在这样的决策、信息循环过程中,中间环节是不可聿缺的,来自金字塔顶的决策通过中间环节的处理迅速转化为物质力量;同时,中间环节又汲取下层各种信息资源反聩到金字塔顶,帮助各级行政首脑做出正确的、接近实际的决策,并了解各项政令实施的效果。理论上讲,这样的信息资源的循环保证了国家机器的快速运转和决策的愈来愈精确,国家与民众始终保持和谐与稳定。然而,我们必须看到充当中间环节的地方官并非人人都践履了自己的角色,有的发生了角色位移(如治学不治事),有的行为失常(如贪官),这都会导致这一系统内循环链的中断。但也有部分角色践实的地方官履行了自己的职责,这部分地方官就是循吏。就政策落实方面他们采取了各种重农措施治内农业;就信息反馈而言,他们向上级乃至中央都有过奏请,这些行为都表明循吏客观上充当了国家重农政策实施的中介角色。

余英时先生认为:循吏在文化传播方面充当了文化大传统和文化小传统之间的中介人物。[①g]所谓大传统就是精化,是属于上层知识阶层,是决策的层面;小传统则是通俗文化是属于没有受过正式的一般民众阶层,是接受的层面。但大传统和小传统之间并不是绝对封闭的,大传统也会吸取小传统的成分。就重农方面而言,余先生的结论是我们认为循吏扮演了国家重农政策的大传统和农民执行方面小传统之间中介角色的有力佐证。

(二)道德的社会调和功能

以前获得普遍认可的观点即认为清官良吏的重农只不过从地主阶级长远利益着想而采取比较缓和的手段来巩固封建统治,本质上和贪官一样都是为封建统治阶级服务的。鉴于此,我们有必要对循吏重农动机作一剖析。明清时期,州县级地方官基本上是来自科举出生的士人。建功立业是历代知识分子实现自身价值的本能追求,其具体表现是要立功、立德、立言。但怎样才能做出一定的事功,在治世的条件下,他们只有通过科举,然后踏上仕途。在一定职位上又如何“立功”?这就涉及到施政方法问题。儒家政治思想认为:人性固有其内在之善,为政者的主要任务就是要弘扬人性中善的一面来达到整个社会的和谐睦调。要实现这一目标,执政者必须率先修饰自己,以自身的道德来感化普通民众,达到治国、平天下的终极目标。这就是儒家所提倡的由“内圣”达于“外王”,也就是说由完美道德的外溢达到事功的成就斐然。参与政治活动是由“内圣”通向“外王”的凭是。在道德与事功的关系中,道德是实现事功的基础,事功是道德的集成,从政是实现事功的手段。在传统的非理性社会,这却是一种可行的政治模式,这种模式就决定了意欲有所作为的地方官必须采取一种由内至外的道德政治,舍此,要么成为贪官,要么就是庸官。

回观循吏的重农行为恰与儒家的道德政治相契合,他们的共同点都是以道德作为施政的基础,以廉率下,以德化民。举例说,唐侃知永丰县,“之官不携妻子,独与一、二童仆,饭蔬豆羹以居,久之吏民信服。”[①h]陆在新知庐陵县“严重有威,境内贴然,誓不以一钱自污,钱谷耗羡,革除都尽。傍水设五仓,便民输纳。建问苦亭于街西,防求民隐。时裹粮历山谷间,劳苦百姓,轸其灾患而导之于善。”[②h]循吏通过这样一廉一恤,必然收到良好治绩。德、功有成后,便是立言,许多循吏都把自己的道德说教、治理方法写成著作保存下来,其中也包括劝农文。如方大湜知武昌县“公暇辄读书,所著《平平言》及蚕桑、捕蝗、修堤、区田诸书,皆自有所得。”[③h]刘衡治四川各州县,“著有《庸吏》、《庸言》、《蜀僚问答》,尤为洞悉闾阎休戚,于兴利除弊之道,筹画详备。”[④h]他的书与汪辉祖《学治臆说》、《佐治药言》同被县官奉为圭臬。这些出于循吏手笔的书还很多,不一一罗列。道德政治施之于民就是要“先富之,后教之。”前文所列的循吏的各种重农举措,其宗旨都是“富之”,即改善人民生活。他们的劝农措施无非要使农民心无旁鹜、致力田亩;推广农业技术也是要使落后地区人民富裕起来;其他诸如修水利、薄赋敛、宽力役、救荒馑,也都是为了减轻人民负担,发展生产。循吏不仅自己采取具体措施发展治内农业,而且还要求国家减轻人民负担,制民之产,使民以时。在人民生活改善以后,就面临教的问题。先重农后教化是循吏施政的通常程序。《循吏传》中关于循吏在发展农业之后再捐俸办学的例子俯拾即是。他们对农民课以谨身、节用的道德说教,要求农民“毋斗争、毋做强贼”,即要求农民不要犯上作乱,邻里之间不要逞强斗狠,强农不必欺侮弱农。循吏的这种道德说教固然有以前被批判的“牧师”的作用,但他们的道德说教是建立在“富之”的基础上,其调和社会矛盾,稳定社会秩序的作用是显而易见的,也只有如此,农民才会信服。再看看农民对循吏的态度,如周人龙补安陆,招集邻县农民帮助筑堤御洪,“踊跃荷畚锸至者数万人”,有人对周说:“已迁官,何自苦。”答曰:“助夫由我招至,我去即散矣。”[⑤h]这说明农民对有惠于他们的循吏是服从和景仰的,也说明了农民对循吏的道德政治持向往和欢迎的态度。

道德政治不仅调和了国家与民众的矛盾,而且在官僚群体中也有一定的示范调和作用。清官循吏的主要特点就是清正廉洁、体恤民众,而贪官则勾结巨室,中饱私囊。然而,贪官往往却被清官的浩然正气所震慑,以至在清官面前不得不有所收敛。如海瑞以刚正廉洁而闻名,“近在留都,禁绝馈送,裁革奢侈,躬先节俭,以至百僚,振风肃纪,远近望之,隐然有虎豹在山之势,英风劲气,振江南庸庸之士风,而濯之以清冷之水者。”[⑥h]海瑞这样挽衰风、振纲纪,并以身作则,周边的大小官员不觉感到有虎豹在山之势,英风劲气,而不得不对自己的行为有所收敛。清官之所以有这样威猛冷峻的震慑力,无他,乃是其道德和人格力量的幅射而至。庸官在清官的感召下也不得不改变其尸体素餐的作风。李塨“尝治剧邑,逾年,政教大行,用此名动公卿间”。[⑦h]由此可见,清官循吏虽然人数不是很多,但在整个官僚群体中有一种震慑、示范作用,使贪官有所敛迹,庸官有所作为,不失为一种调和。

通过以上分析,我们可以看出,循吏重农并不存在有意识地为统治阶级长远利益着想而采取比较缓和的手段,循吏是从其自身的建功立业的愿望出发,采取了以儒家的道德政治为特点的治理措施,而这些措施客观上在国家与民众之间以及官僚群体中起一种调和作用。所谓循吏重农实质上是以儒家为代表的传统文化所造就出的一批对社会、民生倾注了终极关怀的士人在一定职位上对其修、齐、治、平抱负的实践。他们的言行已深深地烙上文化的印记。

四、余论

自太史公首创《循吏列传》以来,历代正史所收的“循吏”、“良吏”也只有百余人,当然,这不包括全部循吏人数。尽管如此,循吏的数量在近二千年来的衮衮地方官中仍然是很小的一部分。然而,我们却不能忽视这部分地方官的存在价值。以儒家为代表的传统文化的核心观念就是“和”。“和”可以体现在多方面,其中一个重要层面就体现在人与人之间,人与人之间要和美谐调、相互理解、平等对待。从儒家思想的传统来看,“和”并不是一团和气的调和,“和”的后面还有一个道德基础,那就是“仁”。[①i]再回头看看循吏,他们的重农行为在国家行政系统中具有中介的作用,使得国家的决策实施与信息反馈和达通顺;在具体施政过程中,又采取了以“仁”为特点的道德,在一定程度缓和了社会的矛盾。无论中介的作用或道德政治的调和功能都具备“和”的特点。如果没有循吏的调和,一个国家都由酷吏和庸吏当道,那么,整个社会结构中的刚性将会增强。因此,从一定意义说,循吏的重农行为体现了儒家文化“和”的精神。

①a 余英时:《士与文化》第183页,上海人民出版社。

①b 嘉庆《四川彭山县志》卷4《艺文》。

②b 乾隆《四川营山县志》卷4《艺文》。

③b 同治《四川绵阳县志》卷54《政绩》。

④b 乾隆《湖北鹤峰州志·文告》。

⑤b 同治《四川新宁县志·政绩》。

①c 《清史稿·循吏二》。

②c 《福建通志·循吏》。

③c 嘉庆《四川通志》卷153。

④c 乾隆《邓州志》卷15。

①d 《明史·况钟传》。

②d 《清史稿·循吏四》。

③d 《清史稿·循吏三》。

④d 嘉庆《赤城志》(浙江)熊守克劝农十首。

⑤d 《清史稿·循吏四》。

⑥d 张仲礼:《中国绅士》第58页,上海人民出版社1993年。

⑦d 费孝通:《乡土中国》,《国民丛书》本。

①e 光绪《浙江青田县志》卷4。

②e 道光《福建通志》卷58。

③e 《论语·为政》。

④e 《清史稿·循吏一》。

⑤e 《清史稿·循吏三》。

⑥e 康熙《四川总志·艺文》,《杨名劝农文》。

⑦e 道光《福建通志》卷56《泉州劝农文》。

⑧e 同治《绵阳县志》卷54《政绩》。

①f 《帝王世纪·击壤之歌》。

①g 余英时:《士与中国文化》第200页。

①h 《清史稿·循吏二》。

②h 《清史稿·循吏一》。

③h 《清史稿·循吏四》。

④h 《清史稿·循吏三》。

⑤h 《清史稿·循吏二》。

⑥h 吴晗:《论海瑞》,载《灯下集》,三联书店,1983年。

⑦h 《清史稿·儒林一》。

①i 陈来:《中国传统文化的价值与地位》,《群言》,1994年第2期。*