从灾害经济学角度对“三年自然灾害”时期的考察

[摘 要] 1959—1961年我国经历了 “三年困难”时期。关于其主要成因,1978年前一直错误地完全归咎于三年灾害。但近年来国内外又发表了一系列文章,认为这三年“风调兩顺”,根本没有自然灾害,“人祸”即决策错误是唯一的原因。本文根据对灾情、受灾面积等资料图表的分析,证实这三年发生了持续的严重自然灾害; 同时分析了各种决策错误带来的不同影响,重点把粮食作为决定国家经济兴衰的生命线和因果关系链的比较指数,用计量方法分析当时因灾减产、因决策错误减产、因高征购而减少粮食存量之间的比例状况。本文的结论是:从农业粮食减产因素看,自然灾害略大于决策错误;从农村一个时期的集中缺粮情况因素看,决策错误影响远大于自然灾害,可以说是“三分天灾,七分人祸”。

[关键词]灾害经济学 三年困难时期 自然灾害 决策错误

1998年发生特大洪水以后,一门新兴的经济研究学科一一灾害经济学得到了关注。中国人民大学、南京大学、中南财经大学等校开设了专门课程,并有相关专著问世。2003年出现SARS疫情以后,这门学科成为热点。关于灾害经济学的定义,有人认为:“灾害经济学首先研究的课题是灾害对经济的直接负面效应与间接正面效应,并探讨如何充分挖掘其间接正面效应,降低直接负面效应。”[1]有人认为:“灾害经济学的研究不能再局限于自然灾害,而应对人为灾害以及人与自然交互作用下的各种灾害予以高度重视”,“人灾互制、害利互变是灾害经济学的基本原理或”。[2]总的来说,灾害经济学是研究人与灾害的关系的学科。用这门新兴学科研究中华人民共和国上发生过的灾害,不仅对于国史、经济史研究有着跨学科的创新意义,而且对粗具规模的灾害经济学本身也有奠基作用。建国以来对经济影响最大的灾害,人所共知的是1959—1961年的“三年自然灾害”。本文拟从三个方面进行探讨。

一,有没有“三年自然灾害”

有没有“三年自然灾害”?这本来不成其为问题,只是在人与灾害的关系(即“人祸”与“天灾”)上,不同时期的说法有别。1961年5月31日,刘少奇在中央工作会议上说:“这几年发生的问题,到底主要是由于天灾呢,还是由于我们工作中间的缺点错误呢?湖南农民有一句话,他们说是‘三分天灾,七分人祸’。”“总起来,是不是可以这样讲:从全国范围来讲,有些地方,天灾是主要原因,但这恐怕不是大多数;在大多数地方,我们工作中间的缺点错误是主要原因。”[3]但是,1962年8月,中央北戴河会议和中共八届十中全会严厉批评了所谓“黑暗风”之后,“人祸”的原因被绝口不提。直到1978年以前,“三年自然灾害时期”一直成为这三年历史的代名词。1981年6月,《关于建国以来党的若干历史问题的决议》指出:“主要由于‘大跃进’和‘反右倾’的错误,加上当时的自然灾害和苏联政府背信弃义地撕毁合同,我国国民经济在一九五九年到一九六一年发生严重困难,国家和人民遭到重大损失。”这与刘少奇1961年的判断是基本相同的。

但引人注目的是,近几年来,根本否定存在“三年自然灾害”的文章又不断出现,开始成为辗转引证的热点。

例如,金辉的《风调雨顺的三年一一1959—1961年气象水文考》一文,利用气象专家编制的1895—1979年全国各地历年旱涝等级资料表中的120个水文站资料得出全国平均指数,认为:“不论与其他任何灾年或是常年比较,1959—1961年三年灾难时期全国的气候都可以说是天公作美,甚或‘历史上的最好时期’。”“‘左’倾狂热及其指挥下的9000万人去大炼钢铁、大办食堂和‘共产风’使人们无心收割庄稼、‘大兵团作战’和瞎指挥的穷折腾,以及农业劳动力大量死亡和患病等等。正是这些人为因素直接和决定性地造成了三年灾难。它显然不是什么‘自然灾害’。所谓‘三年自然灾害’的神话该结束了。”[4]

王维洛的《天问一一“三年自然灾害”》一文认为:“随着官方文件、领导人讲话和新闻媒介众口一词地宣传‘自然灾害’,再加上强制性的思想‘’,‘三年自然灾害’这个被反复重复的谎言,终于变成了民众心目中习惯成自然的关于那个困苦年代的代名词。”“根据《中国水旱灾害》一书中1959年至1961年全国各省市干燥度距离平均值图,可以发现:1959年全国各省市干燥度距离平均值在正常变化范围之内;1960年全国干燥度略大于平均值,干旱范围比1959年略大,但干旱的程度减轻;1961年从全国来看属正常年份。因此,从干燥度距离平均值的分析中无法得出这样的结论:在1959年到1961年期间中国经历了一场非常严重的全国性、持续性旱灾。”[5]

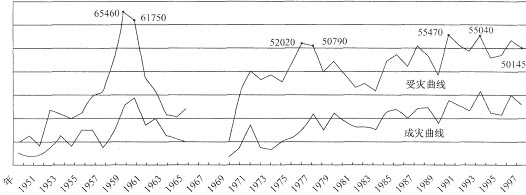

本文无意于论证需要气象学家研究的问题,只想引用国家统计局、民政部编的《1949—1995中国灾情报告》(以下简称《灾情报告》)中的史实进行说明。

中国经常发生的自然灾害主要是气象(包括旱灾、雨涝等灾害)灾害、洪水、地震等,1958年以前,自然灾害的程度基本为中等或以下。其中1954年的洪水灾害较大,但从受灾面积看仍“属中等水平”[6]。

1959年全国出现了“受灾范围之大,在五十年代是前所未有的”严重自然灾害,受灾面积达4463万公顷,成灾(收成减产30%以上为成灾)面积1373万公顷[6](p.378)。其中成灾占受灾面积的30.8%,与历年比并不高,但集中在主要产粮区河南、山东、四川、安徽、湖北、湖南、黑龙江等省区的旱灾占全国成灾面积的82.9%,而且各种灾害交替出现,对粮食生长的影响十分严重。

1959年1—4月,河北、黑龙江出现严重春卑,影响300万公顷农作物的生长,黑龙江受旱达4寸—5寸深,为历史罕见。4—5月的霜冻造成华北、黑龙江等地50多万公顷农田受灾。与此相反,从2—6月,南方三次出现洪涝灾害,珠江、长江、淮河流域洪水泛滥,造成200多万公顷农田被淹。3—6月,东部沿海和华北地区又发生风雹灾害。进入夏季,旱灾、洪涝情况开始对移。6—8月,出现以江淮流域为主的大旱灾,到7月下旬受灾面积已达821.2万公顷,持续到8月上旬扩大到黄河以北和西南内陆,受灾面积达2276万公顷。7月下旬,河北、北京、黑龙江地区突降暴雨,山洪骤发,200多万公顷农田被淹。7—9月,东南沿海遭到5次台风侵袭,最高达12级,使120万公顷农田受灾。

1959年灾害种类繁多,在部分地区轮番发生。除旱灾、霜冻、洪涝、风雹外,还出现了建国以来并不多见的蝗灾、粘虫灾、鼠灾。

1960年,继1959年大灾害后,全国大陆除西藏外又发生了建国后最严重的灾害,受灾面积达6546万公顷,成灾面积2498万公顷,受灾面积居建国50年来首位[7]。主要灾害是北方为主的持续特大旱灾和东部沿海省区的严重台风洪水灾害。

1960年1—9月,从1959秋季开始就缺少雨水的山东、河南、河北、山西、内蒙古、甘肃、陕西等华北、西北地区持续大旱,有些地区甚至300天一400天未下雨,受灾面积达2319.1万公顷,成灾1420万公顷。其中,山东、河南、河北三个主要粮区合计受灾1598.6万公顷,成灾808.5万公顷,分别达整个旱灾地区的68.9%和56.9%。流经山东、河南的黄河等河流都长期断流,济南地区的800万人生活用水告急。进入夏秋,旱灾扩展到江苏、湖北、湖南、广东、四川、云南等南方地区。整个大陆地区除西藏外旱灾面积达3812.46万公顷,是建国50年来最高记录。

1960年6—10月,东部地区发生严重的台风和洪水灾害。5个月里台风登陆达11次,高于以往平均数近两倍。台风过境时间长达10小时—20小时,高于往年平均数三倍以上[6](p.379)。台风造成暴雨频繁、洪水泛滥,广东、福建、浙江、安徽、河南、江苏、山东、河北、辽宁、吉林、黑龙江11省受灾面积达993.3万公顷,直接死亡5000余人。山东部分地区30多天内降暴雨19次,平地积水3米—4米。东北辽河、太子河泛滥,流量为有史以来最大,淹没辽宁、吉林等地143.7万公顷,“鞍山、本溪等地区农田、村庄受到毁灭性打击”[6](pp.378,379)。

1960年3—5月、9月,东部和西北部发生严重霜冻灾害,波及11个省区,受灾面积138.1万公顷。3—9月,还发生了由南向北推进、波及21个省区的风雹灾害,受灾面积达392.26万公顷。

1960年大灾害不仅成灾面积超过以往,而且是在1959年受灾的基础上连续发生,危害更大。另一个特点是早、洪灾同时发生,反差极大,一个省内,部分地区暴雨洪水泛滥,部分地区则持续干旱,给救灾工作带来极大的困难。

1961年,全国连续第三年发生特大灾害,受灾面积6175万公顷,仅次于1960年,为建国50年来的第2位。成灾面积达2883万公顷,为1994年以前最高[7](p.35),其中1/4面积绝收(减产80%以上为绝收)。成灾人口16300万,也超过了1960年。

从1960年冬季持续到1961年3月下旬,黄河、淮河流域1300万公顷的农田遭受大旱,4—6月,旱情扩大到长江流域的广大地区,年内全国旱区受灾面积达3784.6万公顷,成灾面积1865.4万公顷。其中,河北、山东、河南三个主要产粮区的小麦比1960年最低水平又减产50%,湖北省有67万公顷土地未能播种,河南省有73万公顷农田基本失收。4—5月,淮河流域遭受霜冻、大风灾害,淮北地区有375万公顷农田受灾,倒塌损毁房屋504万间。

1961年4—6月,江南珠江、湘江、赣江、闽江流域两次普降暴雨,洪水决口,泛滥成灾,水淹10个县市城。7—8月,海河、黄河平原连降暴雨,发生严重水涝灾害,其中河北、山东部分地区灾情是百年未遇的,受灾面积达160万公顷,占播种面积的54%,近100万公顷农田没有收成。到9月,灾区有60万公顷土地积水未退,聊城、沧州有3500个村庄被水包围,280万人断粮,沧州专区死亡人数占总人口的4.9%。7月下旬至8月,东北局部地区遭受暴风雨侵袭,山洪暴发冲人伊春市,、电讯中断,工厂停产。松花江流域7万公顷农田绝收。

1961年8—10月,东南地区的广东、福建、浙江、江西、江苏、安徽遭受台风袭击11次,其中12级以上的占9次,是建国50年里最多的[6](p.82)。淹没180万公顷农田,造成的如渔船损坏、房屋倒塌、海堤被冲毁、人口死亡等损失都超过了1960年。

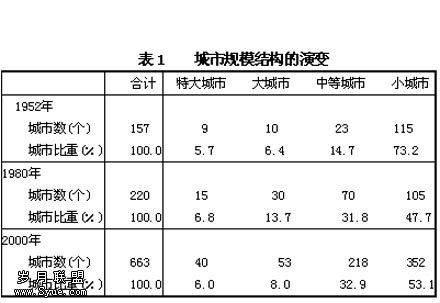

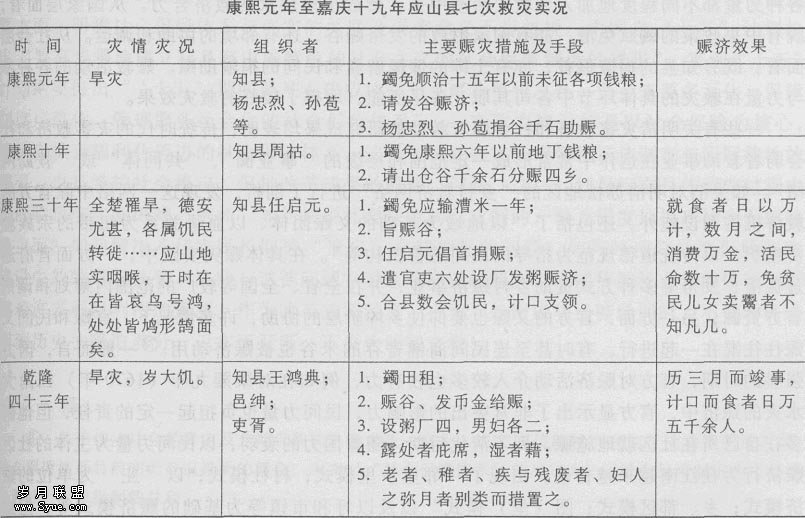

1949 1998年受灾成灾面积曲线表 单位:千公顷

资料来源:据国家统计局综合司编《新中国五十年统计资料汇编》,中国统计出版社1999年版,1966—1969年统计数字原缺。

图1

由图1可见,1959—1961年确实发生了严重的自然灾害,成为出现三年经济困难的一个直接原因。当时的中央领导人已经多次提到这个判断,并不像金、王二文所断言的是后来才编造的。1960年10月29日,周恩来在中央局扩大会议上说:“这样大的灾荒那是我们开国十一年所未有的,拿我们这个年龄的人来说,二十世纪记事起,也没有听说过。”[8]1961年9月,英国元帅蒙哥马利访问中国,一个“特别的理由”就是了解是否发生了大的自然灾害。他在分别会见毛泽东、刘少奇时,几次问到这个问题。刘少奇认为:当前的“一连三年大灾”是80年来没有的。毛泽东也同意说:“过去局部性旱灾有过,但全国性的没有。”他还指出,中国水利灌溉抵御旱灾的作用“还差得很远。中国几千年来,加上我们十二年的工作,只有三分之一不到的耕地有灌溉。其他地方还是靠天吃饭。要逐步来。”[9]

20世纪50年代的中国生产力十分低下,综合国力很弱,人类抵御自然灾害的能力非常有限,遇到持续三年特大严重自然灾害,出现经济困难是不可避免的。更严重的问题还在于,当时出现了严重的“左”倾错误。

二、决策错误对当时的影响

“三年经济困难”的最大损失,莫过于粮食大幅度减产,造成粮食存量大减,致使非正常死亡人口大大增加。这三年因旱灾粮食年均损失率(因旱灾粮食减产量占当年粮食总产量的比重)为13.26%,大大高于全国1949—1969年因旱灾粮食损失年平均率1.6%—3.3%的范围。按照另一种全国不完全统计的损失量,这三年年均因旱灾粮食损失平均117.7亿公斤,相当1949—1959年均33.97亿公斤的3.46倍[10]。但是,农村粮食存量的减少,也不能简单地归结为灾害使粮食减产。为了说明这一点,可以采用比较自然灾害程度相似时期的办法,分析有哪些因素影响着粮食存量的变化。从图1中,我们可以看到,1978年在自然和社会环境上与1959—1961年时期有比较相似的地方:

第一,两个时期的主要灾害、灾情程度相似。1978年由春至秋的特大旱灾,不仅范围大、程度重,仅就旱灾而言,超过了“三年自然灾害”时期,是建国以来最大的,而且是上罕见的。1978年全国受灾面积达5079万公顷,成灾面积2180万公顷,低于1960、1961年,高于1959年。

第二,两个时期的经济决策相似,都出现了盲目的“跃进”运动。1978年提出一个“新的跃进”规划,要求分三个阶段打几个大战役,到20世纪末实现四个化,使我国的主要产品产量和各项经济技术指标分别接近、赶上和超过最发达的资本主义国家和世界先进水平。在当时情况下,这个规划是冒进的。

第三,两个时期都处于灾害的群发性时间段。据专家研究划分,我国1479—1691年和1891年至今为干旱期,在后一个时间段中,1920—1931年、1959—1963年、1972—1978年为三个灾害严重的群发时期[6](p.5)。

第四,两个时期的农村经济、体制相似,都属于农村人民公社体制的生产方式。就全国来说,1978年执行的仍然是改革开放以前的路线。

然而,两个时期的经济状况却出现了较大的不同:全国粮食产量:1959、1960、1961年分别比1958年下降11%、28.3%、26.25%,1978年则比1977年增长7.8%(1977年产量较低也是一个原因),达建国以来最高的3047.7亿公斤;全国农业总产值:1959、1960、1961年分别比1958年下降14.5%、25%、25.9%,1978年则比1977年增长9.8%。此外,三年困难时期非正常死亡人口如前所述急剧增加,而1978年则没有出现值得注意的现象。分析造成两种不同后果的不同因素,可以更好地说明“大跃进”决策错误的严重影响。

1.“大跃进”时期严重高估了粮食产量,采取了一系列错误决策

1958年8月,中央政治局北戴河扩大会议估计并正式公布1958年粮食产量将达到3000亿公斤—3500亿公斤,比1957年增产60%—90%。1958年底,有关部门把预计产量又夸大为4250亿公斤。按照这个产量计算,全国平均每人粮食占有量为650公斤,早已超过需要。1959年8月16日,中共八届八中全会公报虽然指出“过去发表的1958年的农业产品产量的统计偏高”,认为经过核实后的粮食的实际收获量为2500亿公斤,但仍然严重高估。实际上,经过后来核实的1958年全国粮食产量远低于公布数字,只有2000亿公斤。根据严重失实估计,当时得出了粮食已经多得吃不完的假象。于是,出现了五项错误决策:

第一,大办吃饭不要钱的食堂。取消了粮食定量,实行敞口吃饭,宣传所谓“粮食供给食堂化,肚子再大也不怕”。有的公共食堂半个月就吃掉了3个月的口粮。据国家统计局1960年1月的统计,全国农村已经办有公共食堂391.9万个,参加吃饭的有4亿人,占人民公社总人数的72.6%,其中主要产粮区的河南、湖南、四川等7省市区达90%以上。

第二,大量增加城镇和职工人数。1958年6月,中央决定劳动力的招收、调配由省市区确定后即可执行,各地又将招工审批权层层下放。职工1960年达到5969万人,比1957年增加2868万人,城镇人口1960年达到13000万人,比1957年增加3124万人[11]。全国农业劳动者人数由1957年的19310万人急剧下降到1958年的15492万人,占工农业劳动者的比例由93.2%下降到77.8%。

第三,投资和人力物力继续向工业方面倾注,排挤农业。1958年秋收未完,就将大批农村劳动力调出,参加没有计划的水利工程,抽调农村劳动力3000多万人搞钢铁等其他事业。1960年9月,谭震林向中央报告说,主要产粮区的河北、山东、河南、山西四省的拖拉机和排灌机械有40%缺乏零件和燃料,不能开动,农民的小农具也缺乏很多,因为废钢铁原料都被收集炼钢,农具厂也改炼钢。10月,山西省委也报告说,农忙的4、5月份,全省参加田间劳动的劳动力只占农业劳动力总数的48%,而且女多男少,老多壮少。这些都造成粮食有一部分不能收获到仓。彭德怀回家乡调查时收到一位老红军的字条:“谷撒地,黍叶枯,青壮炼钢去,收禾童与姑,来年日子怎么过,请为人民鼓咙胡”,也深刻地反映了这种现象。

第四,减少粮食播种面积。根据粮食问题已经解决的不实估计,1958年做出了次年减少粮食播种面积的决策,1959年全国粮食播种面积为174034万亩,比1958年的191420万亩下降了9.1%,其中水稻播种面积下降9.1%,小麦播种面积下降8.5%[12]。按照1957年粮食亩产计算,等于1959年全国减少了169.5亿公斤粮食,相当于总产量的lO%。

第五,实行粮食高征购政策。为了支持工业“大跃进”,要求各地区加大征购指标,在发现农村缺粮难以完成的情况下,又进行了“反瞒产”斗争,强行征购。如1959年1月27日,广东省委书记在向中央的报告中说,目前农村有大量粮食,粮食紧张完全是假象,是生产队和分队进行瞒产造成的。再如2月19日,《经济消息》刊登中共安徽省委工作组对桐城的调查报告说,发现目前农村的所谓粮食问题,不是缺粮问题,也不是国家征购任务过重的问题,而是思想问题,特别是基层干部的思想问题。在这种错误认识的支配下,1959年全国粮食征购量、出口量达到建国以来最高的674亿公斤和41.6亿公斤,即使到了严重遭灾的1960年,征购量和出口量仍高达510.5亿公斤和26.5亿公斤,出口量与丰收的1958年相等[13]。当然,继续实行高征购政策还有一个国际方面的原因,1960年7月,中苏关系破裂后,苏联向逼债很紧,为了还债,8月10日,中共中央发出《关于全党大搞对外贸易收购和出口运动的紧急指示》。这样,当自然灾害造成粮食大幅度减产甚至绝收的情况来临,国家、集体、家庭都严重亏空。河北省1959年1月全省农村已经普遍出现了饥饿导致的浮肿病。到5月,已有55个村255个食堂断粮停炊。全国的情况也大致如此。

1978年的情况则不同,从1977年起,国家采取了大量进口粮食的政策。1977—1983年年平均进口104.5亿公斤,是建国以来的一个高峰期。1978年12月,中共十一届三中全会通过了《关于加快农业若干问题的决定(草案)》,规定粮食统购价从1979年夏粮上市起提高20%,超购部分再加价50%,粮食征购指标在今后一个较长时期内稳定在1975年的基础上并减少25亿公斤,净征购率只有15.6%。这些政策均使农民得到了休养生息。

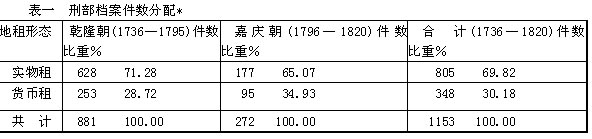

从表1可以清楚地看出:1959、1960年,全国粮食产量逐年下降,而仍然大量征购和出口,直到1961年才开始调入和进口。1979—1982年,粮食产量逐年增加,却采取了低征购率和大量进口的政策。一缩一盈,一消一长,自然就使两个时期人民粮食占有水平相差甚大,1978年比1960年增加48%。

应该说,两个时期的历史情况也不相同。在以农业产品为主要原始积累的20世纪50年代,为了实现国家的工业化,不得不大量征购和出口粮食。而在国家已经初步奠定工业化基础的70年代末期,采取进口粮食提高人民生活水平,是客观条件变化的支持,得益于多年的积累增加和综合国力的提高,含有“前人栽树,后人乘凉”的意义。因此,这个问题不能简单地从领导人的决策看。

表1 1958—1961、1977—1982两个时期粮食变动表

全国粮食变动量 全国人均 年 份 总产量 (万吨) 净收购比例 % 出口量 (万吨) 进口量 (万吨) 占有量 (公斤) 1958 1959 1960 1961 1977 1978 1979 1980 1981 1982 20000 17000 14350 14750 28273 30477 33212 32056 32502 35450 20.9 28.0 21.5 17.5 13.3 14.0 15.6 15.0 15.0 15.6 266 416 265 445 569 695 1071 1181 1348 1534 306.0 255.0 215.0 240.5 299.5 318.5 342.5 326.5 327.0 350.5

资料来源:据《中国统计年鉴》1983年、1992年版编制。出口为正值,进口为负值。净收购比例指收购量减去返销农村数量后占总收购量的比例。

2.“大跃进”时期过高地估计了主观意识的作用和农业生产条件的变化,把“人定胜天”的决心当作了现实,加上“反右倾”,因此对抗灾关注不够,反而继续要求“大跃进”,对农业及抗灾投资也相对较少

应该说,在发动“大跃进”的1958年就掀起了兴修水利的高潮,为防治自然灾害做了重要的准备。但是,这种程度低下的农村抗御灾害能力却被“浮夸风”拔高到不适当的高度。1958年4月7日,中共中央和国务院发出通知,其中规定:在一年内基本消灭水灾和旱灾的县(市),都可以派代表参加年底在北京召开的全国农业社会主义建设先进单位代表会议。这样一来,许多地区都纷纷宣称根治了自然灾害。

1959年出现严重春旱之时,毛泽东和中共中央对防灾抗灾是注意的。4月17日,毛泽东在看了国务院关于山东等省春荒缺粮的材料后,亲自拟定题目《十五省二千五百一十七万人无饭吃大问题》,要求在3天内用飞机送到15个省的第一书记手里,迅即处理紧急危机[14]。4月24日,他又对东部沿海发生风暴的报告批示:“再接再厉,视死如归,在同地球开战中要有此种气概。”[14](p.217)但是,到了8月庐山会议“反右倾”以后,由于政治压力,一些地区隐匿灾情不报或者报告已经战胜了灾害,使从中央到地方都产生了盲目乐观的情绪,对自然灾害的严重程度缺乏思想准备和应对措施。如8月1日,新华社内部报道说广东增城县遭受重灾,“总的印象是情况很好,比想像的好。受灾之后并不是什么都‘荡然无存’,农民生活安排得不错,生产蓬蓬勃勃”。毛泽东看后更加深了人民公社和食堂“一定垮不了,人为地解散也是办不到的”的认识,要求继续进行“大跃进”。到1960年3月习仲勋送来安徽“饿死人事件”的群众来信,周恩来等才对真实情况有所了解。在此之前,尽管全国人民在党的领导下也进行了各种抗灾斗争,但并没有及时地作为全国的中心工作。综合国力的低下,也使当时投入的资金十分有限,20世纪60年代中央财政补助各省的特大抗旱经费实际支出年均只有0.61亿元,50年代更少。

接受“三年自然灾害”的教训,经济好转以后,国家对防灾抗灾给予了极大的重视。毛泽东先后提出了“备战备荒为人民”和“广积粮”政策,提醒“不要把老百姓搞翻了”。在具体部署上,1966年决定由李富春、李先念、谭震林、余秋里等国务院领导分别担任各省区的抗旱工作组组长,周恩来还亲自担任河北组组长,表现出前所未有的重视。从1971年起,成立了中央防汛抗旱指挥部,由总参、计委及水电、农林、财政、商业、各部组成,各地区、各部也建立了相应的机构,防治自然灾害成为全国的长期性工作。20世纪70年代,中央财政补助各省的特大抗旱经费实际支出年均为2.05亿元,相当于20世纪60年代年均的3倍以上。

1978年出现大旱灾之初,国务院即召开全国会议,王震、康世恩讲话动员,要求各部门各地区把救灾工作作为中心工作全力以赴。李先念、陈永贵还亲临灾区视察和指挥。11月,国家决定拿出10亿元支持各地抗旱。对防治灾害的重视和投入,成为1978年战胜灾害的重要因素。

3.两个时期的自然灾害和决策错误持续的时间、影响程度不同

1959—1961年连续三年发生严重自然灾害,在中国历史上是少有的,其损害力及致使人类承受灾难能力的衰减,绝非算数级数,而是成几何级数。而1978年的灾害虽然严重,只集中在一年,1977年和1979年自然灾害属于轻度和中上度。

1958年开始的“大跃进”,一直持续了三年,有些“左”的政策到1962年才全面纠正。而1978年开始的“跃进”只实行了不到一年就得到抑止。而且,由于国际环境和思路的变化,1978年“跃进”的资金来源主要靠大量引进外资,以后分期偿还。虽然超过了国家的综合国力,但对农业影响不是很大。

4.两个时期的农业生产力条件有了很大的变化

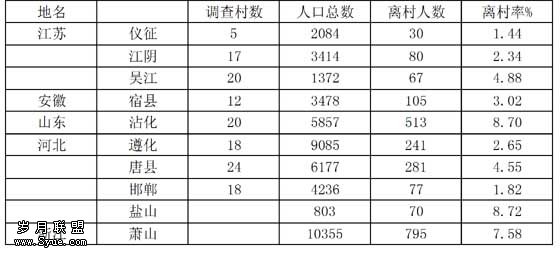

这是一个必须考虑的重要因素,参见表2:

表2 1957—1962、1978两个时期农业生产条件比较

由表2可见,1978年与1957、1962年相比,农业机械总动力增加了96倍和14.5倍,化肥施用量增加了22.7倍和12.4倍,农村用电量增加了179.7倍和14.7倍,农业生产条件的改善是巨大的。从20世纪70年代初期起,在“农业学大寨”的背景下,全国掀起了一个农田水利基本建设和农业机械化高潮,取得了重要成就。据统计,1978年与1957年相比,全国农田机耕面积增加14.4倍;机电排灌面积增加19.7倍,占总面积比例由4.4%上升到55.5%。虽然这一时期在“左”的思想影响下,也出现了违背经济和自然规律的现象,但总的说来,成绩是主要的,使农业生产条件的改善上了一个大台阶,“因此可以说,从70年代开始,我国灾害防御能力已经有了质的飞跃”[15]。直到进入21世纪,中国现有水利设施的80%以上仍然是70年代以前修建的[16]。

农业生产技术也得到很大改善。袁隆平等人于1973年育成的籼型杂交水稻优良品种开始在南方推广,取得了显著成效。从1976—1987年,全国累计种植面积10.66亿亩,平均每亩增产108.3公斤,共增产115.45万吨。改革耕作栽培制度也取得很大成效,20世纪70年代起北方扩大夏播作物复种面积,将两年三熟改为一年两熟;南方发展双季稻,到1977年比1965年面积增长72.5%。1965—1977年累计增产稻谷4085万吨,其中靠提高复种增产的占30%[17]。全国粮食单位面积产量有了大幅度提高,1978年与1957年相比,由每亩98公斤提高到169公斤,增产72.4%。

综上所述,我们对造成“三年经济困难”的成因,可以做出一个基本的评价立场一一应当将自然灾害和决策错误的作用结合进行分析,否认任何一个方面都是不全面的。

三、以粮食为指数分析灾害和决策错误的影响比重

我们仍然把粮食存量作为一个比较指数,这也是许多灾害学家考察的方法。因为:粮食在当时作为农业国的,是决定国家经济兴衰的基础,是一条生命线。1959—1961年这三年农村粮食存量减少大致可以分解为三个部分:因灾减产;因决策错误减产;因高征购而减少。前两项使农村粮食产量减少,第三项使农村粮食存量减少。

先考察一下因灾减产的情况。1959—1961年全国粮食因旱灾共减产粮食611.5亿公斤[6](p.67),1959年减产粮食378亿公斤中旱灾损失约为260亿公斤[6](p.6)。按照1959年旱灾占全部灾害损失比例的68.8%(1960年旱情超过1959年),可以估算出三年中因自然灾害减产的粮食数量至少为888.8亿公斤。

以“大跃进”之前的1957年全国粮食产量为正常标准(1958年数字不实),1959—1961年共减产粮食1241.5亿公斤(未考虑年增长率,只能作为一个比较参数,不等于实际减产量)。其中,除去因自然灾害减产的粮食数量888.8亿公斤,其余的352.7亿公斤可以视为决策错误减产。

我们再来考察使农村粮食存量减少的主要因素一一高征购(大量增加城镇和职工人数所多消费的粮食,一般来讲,已包括在高征购所得之内)。高征购的决策源于高估产。1958年,根据有关部门正式公布的粮食预计产量3250亿公斤计算,核定各省市自治区征购粮食计划为579.5亿公斤。从表面上看,征购率为17.8%,比上一年要少得多。但是按后来核实1958年产量只有2000亿公斤计算,净征购率(减去返销农村的数量)就高达20.9%。1959—1961年三年遭受严重灾害,粮食大幅度减产,而年均净征购率反而高达22.3%,大大超过1957年。考虑到遭受灾害应当减少征购的原则,按照1957年每111.4亿公斤粮食占一个净征购率百分点的比例,1959—1961年的净征购率应该为15.3%、12.88%、13.2%,三年共计多征购402.7亿公斤,则三年农村共减少粮食1644.2亿公斤。其中,因灾减产888.8亿公斤占54%,决策减产352。7亿公斤占21.5%,多征购402.7亿公斤占24.5%。后两项都属于决策错误。

至此,我们得出最后的数据:从粮食看,因灾造成的减少略大于决策错误的减少,两者之比约为54:46。

三年中农村减少粮食1644.2亿公斤,几乎相当于1959年全年粮食总产量,数额是惊人的。但这仍然不能完全说明“三年经济困难时期”农村出现的非正常死亡人口大量增加的原因。因为,1959—1961年国家通过调入、进口等办法向农村返销了大量粮食,三年共546.6亿公斤,占总征购量的34.4%[18],那么,这三年实际并没有多征购,高征购政策似乎不应成为农村发生严重缺粮危机的因素。

还有两个重要的特殊情况值得考虑:

一是高减产、高征购集中在1959、1960年,和大量进口返销粮食的1961年之间有一个时间差。1959年全国因灾减产数量高达378亿公斤,占三年因灾减产总数的42.5%;而这一年“浮夸风”仍在盛行,“反右倾”后继续“大跃进”,10月,中央批准了农业部1959年全国粮食产量争取达到6500亿公斤的报告,使得遭受灾害严重损失的1959年反而成为建国以来净征购率最高的一年,高达28%,比1957年多征购180亿公斤,占三年多征购总量的44.7%。1960年,净征购率仍高达21.5%[13](p.393)。这样,产量剧减,征购激增,仅滞后半年(征购年度为每乍4月至次年3月底),1959年底至1960年底就到了农村缺粮危机的高峰,后果极为严重的河南信阳事件便是发生在这一时期。全国农村平均每人粮食消费量由1957年的204.5公斤急剧下降到1960年的156公斤、1961年的153.5公斤[19],人均口粮每天不足一斤,重灾区只有几两,春荒时期甚至持续断粮。农村的严重缺粮引起了中央的注意。1960年 u月3日,中央起草了《关于农村人民公社当前政策问题的紧急指示信》,要求坚决纠正一平二调的错误,节约劳动力加强农业第一线。12月,国务院财贸办公室指出了粮食多征购的问题,但其估计仍偏低,认为“1958、1959两年大约多征购贸易粮200亿斤左右。”[18](p.108)从1961年开始,国家大量进口、调拨粮食(1959、1960、1961年调入粮食量分别为-589.8、-169.5、409.4万吨,进口粮食量分别为0.2、6.6、581万吨)向农村返销,净征购率降为17.5%。但是,当时已经错过了救灾时机,这不能不主要归咎于1959年8月本应纠“左”却更加向“左”的庐山会议“反右倾”和继续发动“大跃进”的决策。

二是还应考虑一个重要的因素,即1958年起持续至1961年的大办公共食堂,使得农村寅吃卯粮,缺粮危机高度集中在夏粮未下的次年春季。从理论上讲,提前消费并没有减少农村的粮食存量,但严重打乱了农民为维持全年温饱最低水平的平衡分配,使次年春荒人口大大增加,出现长期的缺粮、断粮期,不仅不能保证种子和其他再生产的需要,还导致次年继续人为减产因素加大,甚至影响到生存。以1960年农村每人年均消费156公斤[19](p.336)计算,平均每天消费0.425公斤,但如果办公共食堂按每天每人消费0.5公斤计算,则要出现53天的无粮期。因为无法统计各地农村人民公社的积蓄粮食数字和因办公共食堂提前吃光粮食的频率,这个因素虽然难以列出数据,但恶性后果是很明显的。

由此可见,决策错误对1959—1961年农村粮食减少的实际影响,并不仅限于上述的比例。从粮食减产看,自然灾害略大于决策错误;从一个时期的集中缺粮情况看,决策错误影响远大于自然灾害。可以说,由于“大跃进”和“反右倾”的错误决策,使农村因自然灾害遭受的损失增加了一倍。这与刘少奇在报告中引述的“三分天灾,七分人祸”是基本一致的。况且,本文只考察了自然灾害和农业决策错误对农村粮食的影响,如果加上大炼钢铁等的损失,“三年经济困难时期”的成因,更毫无疑问是“三分天灾,七分人祸”。

本文的数字统计和考证,并不是为了重复以前已被提出的判断,而是想说明两者之间的关系是相互作用的。出现两者中任何之一,都足以导致经济困难。如果决策正确,遇到大的自然灾害,也远不应发生如此之大的经济损失和非正常死亡;但没有“三年自然灾害”,决策失误虽然会导致经济严重递减,也不应是集中爆炸性的。用一个简单的比喻:一个人不顾自身体质疲弱奔跑过快,在平地上会摔跟头,头破血流,但如果前面突然出现一个深坑,恐怕就要摔得肢断骨裂。试想一下,如果“文化大革命”导致1967年、1968年出现“全面内战”的极为混乱时期,出现了像1959—1961年那样的持续大自然灾害,经济损失将比“大跃进”时期更不堪设想。所幸的是,“文化大革命”十年中除1972年是灾年外,其余各年灾情都在中等以下,这也是一种偶然性。再加上毛泽东接受“大跃进”时期的教训注意“备战备荒为人民”并采取了“广积粮”政策等其他原因,因而使经济建设仍能有一定自然保障。

既然人类现在还远不能制止自然灾害的爆发,那么,我们只能把主要注意力集中在教训、认识上,尽量减少自然灾害的影响。首先,必须始终代表先进生产力的发展要求,增强人类改造、控制自然的能力。“大跃进”时期只强调了人的因素,片面地夸大精神的作用,而没有强调提高人掌握技术的素质。对于提高生产工具水平、认识自然界灾害作用,也没有予以相应的重视。这个教训是深刻的。正是经过了20世纪70年代的大规模农田水利基本建设和80年代以后改革开放迅速提高综合国力,使得国家抗御自然灾害的能力大大加强。因此,虽然70—80年代我国的自然灾害发生密度大于50年代,呈不断加剧趋势,却再也没有发生灾难性的后果。其次,必须正确认识生产力状况,采取适应其发展的生产关系,否则将受到自然规律和经济规律的惩罚。如果不能正确认识初级阶段的生产力状况,推行大大超前的“跑步进入共产主义”生产关系,必然要使损失大大超过自然灾害本身造成的损失。三年严重经济困难时期的灾难,就是客观规律借自然之手对我们的惩罚。这个沉痛的教训值得永远记取。

[参 引 文 献]

[1]魏杰:《应当建立灾害经济学》,《国有资产管理》1998年第11期。

[2]郑功成:《重视人灾互制规律与害利互变原理》,2003年6月11日《人民日报》。

[3]《刘少奇选集》下卷,人民出版社1985年版,第337页。

[4]金辉:《风调雨顺的三年一一1959—1961年气象水文考》,《方法》1998年第3期。

[5]王维洛:《天问一一“三年自然灾害”》,美国《当代中国研究》2001年1期(总第72期)。

[6]国家统计局、民政部编《1949—1995中国灾情报告》,中国统计出版社1995年版,第374页。

[7]国家统计局综合司编《新中国五十年统计资料汇编》,中国统计出版社1999年版,第35页。

[8]金冲及主编《周恩来传》,中央出版社1998年版,第1558页。

[9]《毛泽东、刘少奇、周恩来会见蒙哥马利谈话记录》,《党的文献》2003年第1期。

[10]中国国际减灾十年委员会办公室编《灾害管理文库》第1卷,《当代中国的自然灾害》,当代中国出版社1999年版,第705、576页。

[11]《当代中国的劳动力管理》,中国社会科学出版社1990年版,第10页。

[12]国家统计局编《建国三十年全国农业统计资料》(内部发行),1980年,第45—49页。

[13]《中国统计年鉴(1983)》,中国统计出版社1983年版,第393、422页。

[14]《建国以来毛泽东文稿》第8册,中央文献出版社1993年版,第209页。

[15]《中华人民共和国减轻自然灾害报告》,1994年5月日本横滨联合国减灾大会中国政府文件。

[16]新华社2000年6月10日讯。

[17]《当代中国的农作物业》,中国社会科学出版社1988年版,第40页。

[18]《当代中国的粮食工作》,中国社会科学出版社1988年版,第108页。

[19]国家统计局编《建国三十年国民经济统计提要》(内部发行),1980年,第336页。