明清时期中国的城乡关系

内容提要: 传统研究中,对于城市与乡村的概念区分常常含混不清。在社会的过程中,城乡关系是其中值得探讨的一个重要问题,但由于两者概念意义上的不清晰,在今天看来,长期存在着研究上的许多误区。在城乡关系中,最易引起争议的是明清两代勃兴的市镇,其繁荣之势一度使研究者将它们归入了城市加以考察。它们应该归属于城市还是乡村,对明清城乡关系的变化起着十分重要的影响,而且市镇本身在发展状况上的多样性,使城乡关系问题显得更加复杂。本文分析指出,研究历史时期的城市、乡村及其两者之间各种关系,应该立足于当时的情景和民众的认识与判定,不应该以的理念与标准来简单地评判历史时期中国城乡关系间难以形容的复杂性。

关 键 词: 城市 乡村 城乡关系 社会精英

一 引 言

在中国历史的研究中,城市与乡村问题是每个专门领域的热门。尤其是从上个世纪以来,有关明清两代社会与的研究中,问题的细化与论述的深广度,引起了又一个城乡研究的热潮。

实际上,对城市的研究,是从传统的都市(都城)开始的,到上个世纪,已将底层乡村市镇的研究推展到极致。这不但体现了学界对乡村社会的关注日益增强的趋势,也将城市史研究推到了一个较高的水平。其中最为典型的现象,是市镇史研究的勃兴。很多学者,已将市镇史研究作为中国历史乡村研究的替代;但另一方面,也有学者的部分市镇研究被认定为城市问题,这主要表现在有关长江三角洲地区的研究之中。

然而,一般对于乡村社会的研究,其“乡村”的概念经常是含糊不清的,只要是府级以下的,就可视为乡村。由于传统对于城、乡问题的研究,大多并不是直接针对城市或乡村而引发,而是在探讨相关问题时,如乡绅地主、地方赋役、商品流通与市场、基层管理、地方治安、地域社会和文化、“共同体”研究等,才关涉较多。在城市与乡村问题的研究中,大概所有的学者都会注意到市镇的问题,即市镇应当归入城市还是乡村?这是一个十分棘手的问题。

但对市镇本身的研究论述,成果已十分丰富。最先对中国市镇史加以研究的,是日本学者加藤繁。上个世纪三十年代,加藤繁就已经注意到了社会经济发展过程中的都市形态问题。他的研究成果结集于《中国经济史考证》(吴杰译,商务印书馆1973年版,共三卷)。此后还有曾我部静雄的《唐宋以前的草市》(载《东亚经济研究》第16卷第四期)、周藤吉之的《宋代乡村中小都市的发展》(载《史学杂志》第59卷第九期)等。五六十年代以来,欧美学者开始注意中国历史上的城镇化问题。美国的施坚雅(William G. Skinner)在这方面的研究相当突出,他的《中国的市场与社会结构》,最初连载于《亚洲研究》(vol24.1-3, 1964~1965),以区域体系和中心地理论,着力于探讨中国历史上的城镇化过程,在中外学术界产生了极大的影响。不久,由他主编的《中华帝国晚期的城市》(斯坦福大学出版社1997年版)一书出版了。该书集合了施坚雅本人以及芮沃寿、章生道、牟复礼、斯波义信、伊懋可等人的研究成果,系统地从中国城市的历史发展、空间体系视野下的城市、清代中国城市的社会结构三大方面进行了论述,仍然贯穿了施氏提倡的区域体系的研究方法。[1]

中国本土的学者,从五十年代以来就展开了关于江南市镇等方面的研究,最具代表的是傅衣凌的《明代江南市民经济试探》(上海人民出版社1957年版)。八十年代以后,傅宗文、王家范、陈学文、樊树志等,都从不同的角度,对中国市镇史问题作了广泛而深入的探讨。有关明清市镇的代表著作有王家范的《明清江南市镇结构及其历史价值初探》(载《华东师范大学学报》1984年第一期)、樊树志的《明清江南市镇探微》(复旦大学出版社1990年版)、陈学文的《明清时期杭嘉湖市镇史研究》(群言出版社(北京)1993年版)、包伟民主编的《江南市镇及其近代命运(1840-1949)》(知识出版社(北京)1998年版)、蒋兆武的《明清杭嘉湖社会经济史研究》(杭州大学出版社1998年版)等。刘石吉的代表作《明清时代江南市镇研究》,也很早由中国社会出版社(1987年)出版,影响较大。在日本,川勝守从社会史的角度进一步加深了市镇研究的领域,其著《明清江南市镇社会史研究——空间与社会形成的历史学》已由汲古书院于1999年出版。

所以,关于明清市镇的研究,尤其是关涉江南地区市镇的研究,基本上在二十世纪最后十年内达到了巅峰,研究堪称已尽极致,事实上此后的研究也少有热潮。

我们看到,在这些宏富的研究成果中,一个令人注目的趋向,是乡村“都市化”问题,这主要是指农村人口转变为城市人口和农村土地转变为城市土地的过程;都市化的水平以城市人口占全国总人口的比重为标志。有学者曾认为中国历史上的城市少,数量不多,还谈不到都市化的过程。[2](PP15-16)但更多的学者,主要以江南地区的市镇为案例,在这方面进行了许多有益的探索。樊树志就曾在上个世纪后半期,作出了史学界对市镇在中国历史发展中的地位缺乏足够的评价。他认为,市镇的兴起与发展,反映了乡村逐步都市化的进程,因而“市镇作为城乡间的中介和过渡地带”具有了显著的历史意义;并进一步强调,从某种程度上讲,传统农业社会的历史也就是“乡村不断都市化”的过程。这里,他明确了市镇只是城乡间的“中介和过渡地带”,揭示了城乡关系在“都市化”这个媒质上的动态发展现象。[3](P5、12)

因此,本文在清术史的基础上,集中考察城市与乡村的关系问题,主要是指府县级城市及其以下的市镇和村落。由于明清两代市镇勃兴的关键地域,以江南地区(太湖平原为中心)为最重要,这里的市镇又往往被学者们纠缠于城市或乡村的交叉表述之中,具有较多的复杂性,因此本文在多数情况下,就以明清江南市镇的定义、属性等为讨论的例子。这也是现代城乡历史研究中,最易出现分歧和概念冲突的部分。国外有学者将这部分中的城市定义为“地方城市”(Local City),或称“普通城市”,包括“地方中核城市”(Central Regional City)、“地域中心城市”(Regional City;县中心、准县中心)、“农村中心”(Local Town;地区中心,地方镇)。[4](P158)这仍然是现代意义上的城市阶层分类法。不过,我们在分析中国历史上的城市,可以适当地关注这种分类体系。至于城市、乡村本身的定义及其明清时代的人们对这两个概念和属性的认识问题,已作另文详细讨论,这里不再赘述。

二 城市与乡村

城市与乡村是两个很重要的概念,但两者之间界线的不明确性,早被中国人文地理学界的学者们所指出。古代的“城”与“市”最初是两个不同的概念,“城”者,“以盛民也”;“市”者,“买卖所之也”,而且“有垣”。[5](卷13下、卷5下)“市”不但存在于当时的王城,而且也广泛地存在于其他城市与乡村之中,大多设于街道两旁;农家用来“以有易无”的市,则多分布于城门外的大道两旁。[3](PP17-18)随着社会经济的发展,城市中的人口逐渐增多,手生产与商品贸易活动多向城里集中,市就在城内或城边出现,“城市”一词便被普及于这种集权力与贸易活动为一体的人口集中居住地。而当代所云的城市,已与古代的城市大为不同。[6](P155)日本学者也曾指出,“城市”一词的语源,出自中国。而中国城市的概念,则出现于战国。到宋元时代,时人的意象中,已认定只有“大邑”才具备城市的资格。[2](P155)

在古代,城市还有明显的等级次序。按照施坚雅对清代中国城市的界定,大致可以分出上位治所(首都、省会、府州治、直隶州治)、中位治所(府州的非附郭县治)、下位治所(直隶州属县、非直隶厅治)三类。[1](PP327-410)斯波义信曾参照这种分类法,研究了宋代江南的城市化形态,所选择的城市样例,都是府州县城。[7](PP291-374)毫无疑问,这些考察对象归入城市一类,是十分正确的。施坚雅还指出,在中国,都市的概念一直与衙门和城墙紧密联系。在传统的中国人的观念中,一座真正的城市是建有城墙的县治、府治或省治。[8](P8)更详细的研究,也可以在瞿同祖的《清代中国地方政府》中看到[9](PP1-7)。所以牟复礼以为,通常讲的中国城市,是定位于中央政府下属政权机关所在地大约1500到2000个城市集中点,亦即都城、省会、府、州、县城。因为这些城市在行政上所具有的重要性,于是也就有了筑城的资格和需要,其间行政职能对城市的形式起着很大的作用。[1](P119)至于许多县城所在的镇与普通市镇,费孝通作了更为细化的分析。他指出这种类型的城市中心基本可分为两类,即“驻防镇”和“集镇”,它们之间肯定存在着多种差异。前者是有城墙的市镇,从一开始就是人为建造的,适用于行政职能;集镇没有城墙,或至多有一座不那么坚固的非公共建筑的碉堡来保卫,在一个区域内性地增多,位置与运输紧密一致,适合于商业职能。他还特别指出,由于很多集镇的人口和数都超过了邻近的驻防镇,这两种中心地的规模顺序有相当大的重合。在吴江县,县城所在的松陵镇与附近的震泽镇就是这方面的一个显例。[10](PP91-107)施坚雅的观点与此相近,并进一步指出,传统时代的中心集镇和城市通常还有一座正式的城隍庙,甚至那些没有正式行政地位的中心地也是如此。从而认为,中心地等级类型中的地位通常与都市化相关。[8](P9)

清代后期政治的变化和国际环境的影响,县级以下的基层系统出现了许多变革。对此,萧公权作了有效的分析,并指出了县级以下行政机构令人眼花缭乱的变化无常。[11](PP43-258)到民国时期,行政体系逐渐规范化,县下面一级行政单位最后统一命名为“区”,区在各地进一步划分为乡镇,或称“乡”(“农村”),或称镇(“城市”),不管是称乡还是称镇,它们的面积和重要性在空间和时间上的变化都是惊人的。在施坚雅等人的考察中,能够看到这样一种变化。例如,河南农村1935年划分的20850个乡镇,到1948年被合并成了1240个同名单位。没有一个乡镇与任何自然社会或经济体系相一致。1935年的乡镇比自然村大,而1948年的乡镇又比基层市场区域大。[8](P106)

至于历史上的超大规模集镇与蕞尔县城的大小悬绝,也是不鲜见的。浙赣铁路沿线上的小县横峰县(旧名兴安),当地民谚云:“小小横峰县,两家豆腐店,堂上打屁股,四门都听见。”由于是县治所在地,这个县城当然属于城市一级,而附近的全国四大镇之一景德镇、江西四大镇之一的河口镇,却非行政中心驻地,只能归于市镇一类。再如清人佟世恩在《鲊话》中描述的广东恩平县:县城甚小,周围仅六百四十步,有两个城门;城内除县衙和学宫两座砖木建筑外,其余悉为草舍。[12] 以这样的地方作为城市,显然也是不合理的。

在全国经济最为发达的太湖周边地区,明清两代千户规模以上的市镇,至少有54个。[13](PP130-134)由于商品经济的繁荣而导致市镇大量地勃兴,无疑会在县级以下、乡村以上形成独立的系统,虽然这些市镇在行政区划上的意义并不十分明显,但其影响力往往不亚于县城,特别是那些超级大镇。例如,湖州府的双林、菱湖、琏市、乌镇、南浔等,在明代中期“所环人烟”都已是“小者数千家,大者万家”。所以南浔镇到明末发展成“烟火万家”的江浙雄镇,并不是很稀奇的事。那时还有所谓“湖州整个城,不及南浔半个镇”的谚语,反映了一个江南大镇的鼎盛之态。湖州府邻界嘉兴府桐乡县的乌青镇,则是江南第一大镇。其疆域范围已超过了湖州、嘉兴二府的府城,自然要比桐乡县城来得庞大,颇具“府城气象”。其行政管理上曾设有高于县官的通判和同知。苏州府吴江县的盛泽镇,也是首屈一指的大镇。由于经济上的繁荣,政治地位也显得日渐重要。到乾隆五年,吴江县丞就移驻于此,“遂称巨镇”。实际上,县级地方政府将县丞等佐贰官移驻县区内的大镇,在江南地区是很多的。如嘉兴府嘉善县的县丞与主簿都不驻县治,分别驻于西塘镇(亦称斜塘镇)和风泾镇(即枫泾镇),以加强对县境边区的控制与管理。[14](P68-69)

江南市镇在明清时期的重要地位,引起了学者们的广泛关注。傅衣凌先生曾对明清城市从经济史意义的层面,作了两种类型的划分:一是开封型城市,属于典型的亚洲消费城市,又是封建地租的集中地,工商业是为这类城市的地主服务的;二是苏杭型城市,虽然也是封建地租的集中地,但工商业的比重较大。具体比较中,是以开封与苏州这两个大城市为例的。[15](P152-158)此外大量存在的与工商业生产有密切关系的市镇(如王江泾、枫泾、濮院、盛泽等),已不是单纯、恬静的“乡村”,因而被概称为小工商业“城市”,但在多数情况下,仍使用了较为含糊的“城镇”一词。[16](P104)后来,有学者在专门研究明清江南苏州城市史时,对此也提了一个“新型经济城市”的概念。

在对华北的市集研究中,山根幸夫的工作相当杰出。他将这种市集划为“城集”与“乡集”两大类:城集,就是县城的市集,始设于明代洪武、永乐年间,大概到成化至正德年间,在数量和规模上有迅速的增长;与此相比,乡集(“乡村的市集”)的普及要稍晚一些。这两种市集的设立与相关领导,主要是由州县的知州与知县操控的;地方的绅士和实力人物也起了相当的作用,主要体现就在乡集中,包括他们倡设的“义集”,积极参与的原因基本在于他们自身也能从中获得巨大的利益,但这些活动毕竟有助于“促进农村的商品流通”。[17]

再看乡村。众所周知,早在秦汉时代,就是以县统乡。那时的乡,也叫“乡部”,或径简称“部”。而都、乡、邑之名及相关组织,在商鞅变法之前就已存在。由国家的行政乡治和乡断,来代替地方豪强的武断乡曲以及原村社同闾里豪强主持地方闾里的社会事务,显然是历史的进步。[18] 这里的乡与明清时代的乡是有差别的。鹤见尚弘在讨论明末乡村控制问题时,对“乡村”作了专门的定义,指出他所使用的“乡村”概念,并非完全指“行政村落”,而是由历史、社会所形成的“现实的村落”,当然主要就是“自然村落”。与这种乡村相对应的基层组织就是里甲制。[19] 其领袖一般认为是“地方精英”,以乡村绅士耆老为代表。直到清代,州县之下的乡村社会,清人认为应该“以乡人治其乡之事”,但这些乡人在统治者看来,只是处于“役”的位置。[20](P10)从现今存在的大量明清地方志来看,“乡”是一个地理或方位概念,而非行政或社会区划。“乡”这个词与乡村社会联系颇多,特别是清末提倡“地方自治”以来,“乡政”成为流行之词,似乎“乡”作为一级行政单位已存在,有学者并以此为背景专门探讨清末乡村社会中的经纪统治和相关政权建设问题。[21](PP37-49)但事实并非如此。丛翰香等人表示,乡村中的这种社会结构,是指州县政权之下、村庄之上的半官方机构或组织,它在国家政权与乡村社会之间起着中介作用。[20](P3、11)所以,一些学者对于晚清县以下基层行政官署的研究,明确将县以下的地方视为“乡村”,对这些地方的控制是通过相当一部分的州县佐贰、巡检司署等基层行政官署来实现的。[22]

在大多数县份中,县衙下最高一级为乡或保。有学者认为一个乡可能包括40到100个村庄。一个县中乡的划分数量全国大体一致,即4-6个乡。 萧公权指出,大多数县划作4个乡,“县城四门之外各为一乡”。乡是一个包括许多村庄、市集,一个或多个市镇的单位。它源于宋,最初是一个下辖数里的行政单位,但到清代,已不再是是一个行政区划。不过,其划分和相关组织一般都得到了官方的认可,而且在乡村生活中占据重要的地位。[11](PP12-15、546)萧氏关于多数县划作4个乡的说法,尽管得到了杜赞奇等学者在乡村社会研究中的认可,但他仅就个别的笼统描述所作的推定,却非全国的普遍现象。

从总体上看,西方汉学对传统中国乡村社会结构的研究,明显受到了施坚雅“市集体系说”的影响较深。这一学说强调了乡村集市在乡民社会生活中的功能。施坚雅根据他早年在川西平原的考察,认为界定传统乡村社会的基本单位,非市集莫属。他从空间观念为出发点,将传统中国的社会结构以六角形的层级秩序模式勾画出来,并以此发展他对中国社会结构的理论。[24](P285)

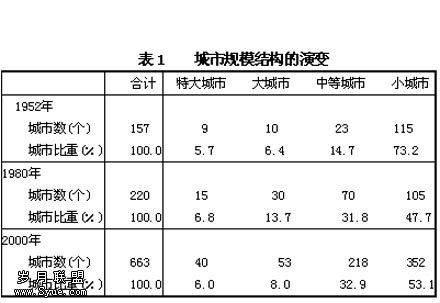

就今天而言,区分城市与乡村的标准仍然是相对而言的。一般的区分原则,是集聚的人口规模。这个原则在世界各国又有不同。在人口稠密的国家,城市设定的指标要高得多。当代我国城镇和乡村之间的划分,主要依照两个指标:一是聚居人口规模,二是城镇的政治经济地位。1984年7月规定,凡是县政府所在地,一般均可设镇;总人口在20000人以下的乡,乡政府所在地的务工、经商、经营服务业的人口合计超过2000人的,一般也可以建镇;总人口在2000人以上的乡、乡政府驻地上述两项人口合占全乡人口10%以上,也可设镇。[6](P159)但既然要研究历史上中国的城市与乡村,这样的原则或区分标准并不是十分适合的。而且从总体上看,城市与乡村的历史概念是动态的,发展的。要对两者作绝对区分,存在一定的困难,很大一部分原因是历史文献表述中经常置于乡村范畴内的市镇该作如何的定位。但如果城市的概念范围大致廓清,乡村的定义自然很易明白。所以,讨论城市,必然要涉及乡村的问题,从某种程度上说,这是一个问题的两个方面。因此,在探讨这两个方面的任何一个时,都不可能撇开另外一个而单独讨论。

实际上,古人在他所处的时代,对城市、乡村有较明确的观念。我们今天分析和讨论传统时代的“城市”、“乡村”概念,必须以古人的观念和感受为依据,从而判定什么是城市,什么是乡村,而不能简单地以标准作出划分。在此基础上,与此有密切关联的一些概念,诸如地主的“乡居”、“城居”或“在乡”、“在城”,就必须得到修正性的认识,由此对以往在这方面的和相关认识进行再检讨。

至于明清时代的人们对于城、乡的认识和区分,我们可以从历史地方中检择若干条资料作简单地说明。

在道光年间编撰的《苏州府志》中,曾有这样的记载:“江南烟户业田多,而聚居城郭者什之四五,聚居市镇者什之三四,散处乡村者什之一二。”[25] 这条史料可以反映清代中期甚至包括后期,知识阶层为代表的民众对于城市和乡村的区分认识。市镇已被作为介于两者之间的过渡,而乡村不再包括市镇。再如,在太仓州北、近常熟县的璜泾地方,在清代前期还只是一个小村,但居民已达二千户,“远城郭,边海而室”。清代《璜泾志略》的编写者描述当地的民风时,用了“自镇而南至于城”的写法。璜泾旧属常熟县,清代改隶太仓州。这里的“城”显然是指后者。[26] 镇与城的区分,仍然是很清楚的。

直到民国时,人们对于城市和乡村的描述,事实上仍是保持了以前的传统说法。如对于乡村都图方位座落的说明,即使是本属一个小镇的地域,但仍要与所属县城的远近写明距离。如清代属于苏州府长洲县十一都四图、民国划入吴县十一都三图的黄埭镇,就标明了“离城三十四里”;其他十一都的一图“离城二十八里”、二图“离城二十九里”。这个“城”,显然就不是黄埭镇了。到民国时,撰写镇志的“乡贤”,仍视黄埭镇为“乡区”。[27](卷1都图、卷2物产)

在大量的地方历史文献中,编撰者们常将镇之四周村落地方,称为“四乡”。在他们看来,这是一个市镇赖以成长和繁荣的根本,有时也叫“乡脚”。比如,苏州府郊的木渎镇上的麻业市场“麻市”,就曾依靠“四乡”的支持而达到极盛。[28](卷5物产)又如张泽镇,民廛稠密,“四乡农民聚族而居者,所在皆是”。[29](卷2村庄)仍然采用了“四乡”的表达方式。再如信义乡,北临至和塘,为苏州、昆山两地往来孔道。清人分析当地风俗十分之七类昆、十分之三似苏后说,“居乡日用,向较居城少俭”。[30](卷20物产)这个信义是一个有名的乡镇,但仍不被当时人认为是“城”。太平天国战争在咸丰年间漫延到江南地区后对城乡地区带来的震动,许多文人和士绅在个人笔记文集和地方志中都留下了大量记录,他们都讲到当时府城士绅多避乱“居乡”。[28](卷6杂志)这个乡,我们可以断定绝不包括府县城市,属于镇以下的范围。民国时期的人们对于“乡村”的考述,多将市镇列入一并说明。比如嘉兴的新塍镇、陡门镇等,俱在此例。[31](卷2乡村考)

市镇在太湖流域的充分,让现代的许多研究者对它们应归入城市还是乡村,都不无困惑,因为它们的界定涉及到一系列相关问题的探讨。因此在他们的表述中,多有含混的现象,有的甚至为某一问题的研究需要(如城居地主与乡居地主),断然将市镇归入城市一类,完全没有仔细考察明清时代人心目中的城、乡概念,以及市镇在这两者之间的位置。因此已有不少学者对此作了一些讨论,进而适当考察了城乡关系。

较早对江南市镇作系统研究的刘石吉,在最近的回顾与展望中,深刻地指出,“小城镇”基本上是一个经济的范畴,也是历史与社会的范畴,它依赖于城市,尤其依赖于乡村,在性质上介于城市与乡村之间:把城乡两个不同的区域连结成一个完整而相对独立的区域;既是城市之尾,又是乡村之首;是城市在乡村的延伸,又是乡村中的刍形城市。亦城亦乡,可以说是小城镇的本质特征。它反映在社会结构上,是的、经济、文化、、技术、信息的中心,具有多方面的功能综合体,又有大量的亦工亦农的劳动者。简单而言,小城镇具有双重性:一旦小城镇与城市结合,即具有城市的属性;若与乡村结合,则具有乡村的属性。 费孝通则强调指出小城镇是城乡的纽带,是城乡发展的必要环节,又是一个调节城乡人口的蓄水库。[32](P237)这些论述,体现了对市镇定性较为审慎的态度。还有的学者认为,可以用最普遍意义上的“城市”概念来界定市镇是否属于城市,其中有两条标准,一是与单个农村相比,城市的居民人数较多;二是城市中居民的“非农业化”程度较高;进而指出,这个较为笼统的定义十分适用于城乡、工农之间无明确界线的明清江南地区,也就是说,根据这个标准或定义,明清江南大多数市镇当然应为城市地区。比如,对于江南地区最重要的苏州地区,那里的市镇就有“充分的理由”“定位为城市地区”,从而也就可以进行“城市”类型的分划。[33] 然而,施坚雅以区位体系的理论,曾分析过类似这种城市化程度较高的地域,认为农业生产的强度在城市化程度高的核心区最高,在最边缘区最低;随着一经济区域的空间由核心向边缘推移,农业的商品化和家庭对市场的依附呈现由强而弱的变化;在特定的经济区域中,镇和市形成层级制度,其最高点是此区域的一个(有时是两个)大都市,城市化程度则由核至核心边缘而递减。作为大区域经济的顶级城市的大都市,这个层级向下延伸到农村的集镇。[1](PP1-7)因此,在城市化和“非农业化”程度都较高的地区中的市镇,能否归入“城市”,显然是一个亟待深入探讨的问题。

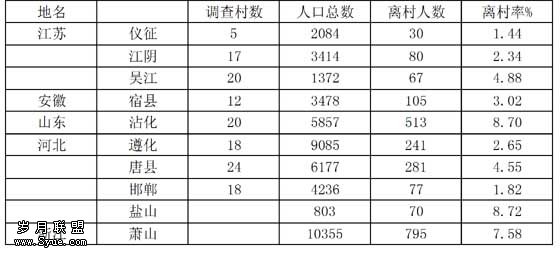

至于城乡之间的各种关系,更多地是通过两者之间的人员变动和交往表现出来。这种人口流动,到明清时期已相对静止下来,各地区的土地生产力与人口密度逐渐取得平衡,人口移动的诱因减弱,而且在全国大范围内出现了人口过剩的现象。这是赵冈的结论。他还指出,除了苏州等一二城郡以外,中国庞大的棉布市场与交易量,对于大城郡几乎很少发生影响;进而推断,每年销售的31500万匹棉布,大概只有15%卖给了城市居民,而85%是由江南地区直接卖到北方农村居民手中。这是乡村对乡村的交易。另一方面,大布商愈来愈向农村靠拢,城郡并非货源地,农村才是真正的货源地。于是在明清时期的江南地区出现了众多的市镇,作为布商向农户收购产品的集散点。[34](PP18-19、21-22)在这些论述中,市镇应该属于农村,而非城市,因为市镇在形成以后的很长时期内,只是商品货源的集散点。

由上述种种讨论,我们看到,历史上城市与乡村的关系不免显得过于复杂,但两者之间关系的密切性,在人员流动与关系上,表现得最明显。正如费孝通强调的那样,由城市迁往乡村,仍然还要“留着一个根在乡村里”,并没有因这些人被吸引到城市里,而与乡村脱离了关系。传统中国城市所存在的特性,也就是与西方现代都市不同的地方,十分值得我们深思。费先生特别指出了这一点:“那些把老家留在乡村里,单身寄生在城市里当工匠或伙计甚至老板的人物在现代都市里,即使有,也是暂时的和少数的。但是在我们传统城市这却是一种相当普遍的情形。”[35] 所以在士绅的流动变化中,有一类应当是城居与乡居生活的变迁,至于背后的原因是多方面的。但如果我们熟知现代国家建立之前中国城乡的关系,就能感受到费先生这段论述的深刻性。到新一代的汉学家,如法国的白吉尔等人,在研究晚近世中国的城市与市民社会时,已将城市的定位上升至上海、汉口等大城市。尽管他们指出了中国城市社会的异常多样性,但在研究中,已将他们的研究对象引向了具有现代性意义的城市。

四 城乡的联系与地方精英

当代学者已经将乡村研究变成了一种学术时尚,使中国学术面对真正的底层社会。我们关心的现代社会在近时期内,对于乡村自组织能力和相关调控功能施展的重新构建,不能不回顾历史,回顾民国及其以前的中国乡村社会究竟是怎样一种状态。它并不是传统舆论宣扬的具有广泛的革命性,也不是完全的蒙昧和发展上的停滞。它有它的特点,有其独特的类似自我管理和调控的能力,但也并非如一些学者所云的国家与社会二元论。要对这些问题作出检讨,必然需要考察乡村中的“精英”及其建构的“民间组织”。大量的研究论著已经表明,地方以士绅为主导的乡村社会是维系传统中国发展的重要基础。在过去一千年里,士绅越来越多地主宰着中国人的生活,日本学者还将明清时期称作“士绅社会”。这是学界从早期的皇权研究向后来的精英研究的一个过渡,从而代表了一种日益重视底层社会整合和具体运作的研究趋势。[36] 所以,以森正夫等为代表的日本学者,都已充分认识到,“乡绅”的研究是把握明末以来中国社会的关键所在。[37] 具体的例证,已有许多学者以区域为对象,从各个方面对城市与乡村之间存在的这种特殊“中介”,作了大量精细的研究。

就华北地区而言,学者们对现存绘制于李鸿章时代的几份“村图”的研究,表明当地的在籍官吏和贡举生员属于“乡绅”阶层,构成了农村中的“社会上层”,而居于其间的耆老和节孝,也具有一定的道德威望。豪无疑问,乡绅是“乡村政治的中心”,拥有相当的“道德解释权和评价权”。[38](P8)

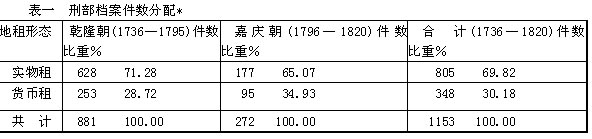

乡绅耆老是政府控制乡村的有效媒介,而基层组织除里甲制或保甲制之外,明清两代更有特殊的黄册及鱼鳞图来加强对人口和土地控制的记忆。实际上,在传统社会后期,鱼鳞册已经成了乡村地主及富绅这些具有特殊势力的阶层保护其自身利益的重要凭借,间有抄藏,而下层民众鲜有知其实情者。在这种情况下,基层吏胥(“区书”与“粮书”)往往指东划西,增加了对民众在税收利益上侵害的可能性。[39]

在江南,城镇乡村中广泛散布着“中层社会”的各个成员 ,以及他们的预备队伍,维持着乡村的稳定发展。一个典型的事例,是十五世纪时上海浦东洋泾的陆氏,居于农村,从事农业经营,且身负粮长之役,但仍精心培养子弟,希望他们中间能出现向士大夫阶层梯进的机会。[40] 潘光旦和费孝通曾经分析了915个清朝贡生、举人和进士的出身。从他们的地域分布上看,52.50%出自城市,41.16%出身乡村,另有6.34%出自介于城乡之间的市镇。[41] 这是一个有趣的比较,也体现了研究者对于城市、乡村、市镇三者所处不同地位的认识。而伊懋可(Mark Elvin)通过对1840到1910年上海地区市镇与水道关系的系统研究,强调了长江下游地区,从十六世纪以来到二十世纪有田业的乡绅如何从乡村逐渐转向市镇与县城、府城的频繁行为。[42](PP140-165) 但另一方面,许多乡居地主士绅的存在,使一度将近代中国社会中存在的耆老绅士层区分得很清楚的乡绅、县绅、府绅、省绅四种类型的界限,变得模糊了。典型的例子不胜枚举。比如,吴江县分湖的柳氏家族,虽然长期生活于乡村,但其权势和影响力与县级绅士相当。[43] 施坚雅也强调了地方城市化过程中城、乡关系颇为特殊的性质,以及长江下游三角洲地区所具有的特别快的城市化现象。[1](P304)但总体上仍如滨岛敦俊所认为的那样,16世纪以后以市镇为核心所形成的区域社会即“乡脚”的世界,是由商人及生员层掌握控制权的社会。[44]

表面上,精英阶层的频繁流动似乎使城、乡差别显得含混起来,但在城乡下层民众的心理上,两者的区别仍然是十分清楚的。在费孝通关于小城镇建设的讨论中,对此有明确的例证。在他的家乡吴江方言的表达形式中,长期保留着“城里人”、“街上人”(即镇上人)、“乡下人”三种特定的语汇[45],毫无疑问也是对传统社会分层的一个表达模式,而且以士绅精英与乡民的区别形态,揭示出了城、乡之间的固有差距。

但无论如何,地方精英的存在,减轻了地方政府需要处理的民间琐事杂务,更使上层皇权集团不需要直接面对普通民众而能进行有效的乡村控制,特别是在江南地区。这也得到了学术界的共同体认,代表性的研究仍以日本学者为主。酒井忠夫、重田德等人所云的“乡绅论”,是把乡绅统治理解为国家通过某种组织功能来控制农民的一种形式,并以此来诠解国家与社会之间的关系。[46] 因之,寺田隆信指出,“乡绅”作为明末时期的用语,是具有生员、监生、举人、进士等身份乃至资格、居住在乡里的人的总称,并表示,这样广义的概念规定,关系到了对明清时代的中国社会的基本理解。[47] 至于他们在城乡之间的具体职能与实际作用如何,有的学者还持不同的看法。比如,张鸣通过对晚清乡村社会的研究,认为传统乡绅在乡村的地位和作用,一般是通过“软性和间接的渠道”来实现的,他们的权力属于“文化威权”,来源于农村共同认可的文化氛围和资源,既非村民的代理人,更非经纪,甚至不能说是村民的管理者。尽管这个说法仍有商榷的余地,但他指出乡绅们拥有“正统的、道德性的文化知识”,并保持一定的道德威望,是他们实现对乡村权力控制的必要前提,则颇有见地。[38](P2)

在连接国家与乡村社会的职能问题上,萧公权分析了“地方”(a rural office known as ti-fang or ti-pao)的特性,认为他们是乡村社会的代表,且多出自村中贫民或中农阶层。[11](PP63-66)但约翰•瓦特(John Watt)等认为“地方”并不是乡村利益的保护者,尽管他们在很大程度上减少了地方官员们对于保甲人员(pao-chia personnel)从事征税、捕盗、缉查杀人犯等职任的依赖性。[48](PP190-191)日本学者佐伯富中合了这两方面的观点,指出“地方”具有双重职责,既是乡村社会的代表(但不是乡村社会的领袖),又是政府的联络员,负责乡村中的修筑堤坝、赈济灾荒等公共事务,同时充当着政府最下层的吏役。杜赞奇则从另一个角度的分析,支持了佐伯富的观点。他指出,国家政权利用“地方”为其“服役”,但并不为其提供报酬,也无意将其纳入官僚机构;作为国家经纪,“地方”通过垄断国家与村庄之间的联系而获得了某种权力。[21](PP44-45)然而中国的乡村权力结构要比西方复杂得多,杜赞奇的分析无疑会让人感受到那种过于“西化”的味道。

自宋代以后,城镇的发展到明清时期,尤其是清代,呈现了特别繁荣的景象,而且市镇的状大发展是其中一个重要的推动力,它曾带动了相关地域乡村的经济勃兴,在人口与土地利用条件关系紧张的形势下,给大量的乡村剩余劳动力提供了较为宽泛的谋生途径。城乡关系的意识,也逐渐成为引人关注的理论和实践问题。从某种程度上讲,城乡关系不但可以将分散的自成一个社区的许多农村联系起来,形成一种有别于农村的市镇社区,其社会与文化内容应当说是从农村的基础上发展出来的,因此也就保留着许多基本相同的一面,但又由于其作为一个社区的功能已经不再等同于农村,因而也存在有别于农村的一面,属于与农村不同层次的社区。[49] 明清时期繁荣昌盛的大量市镇是归入乡村,归入城市,还是作为一个独立的个体来考察,应当还原到历史的情景中来具体分析。今天普遍使用的“城市”概念,在多数学者笔下,有着鲜明的现代意味。现代有些学者指出,乡村与城市的区别,其实也就是传统与现代的区别。这种区别是全方位的,既体现在物质层面上,也表现在人的价值观、社会生活方式等社会心理层面上。[50] 而且在当代文明中,城市与乡村几乎代表着相互对立的两极,存在着明显的性质差别,各自有特定的社会组织和特有的人性,从而形成一个既相互对立、又相互补充的世界。[51] 至于依存于两者之间的市镇,我们仍然可以理解为介于县城与村落之间具有相对独立性的商业实体。[52](P42)至于施坚雅提倡的自县以下“集镇社区”的概念,是对市镇在区域社会中所定的社会结构层次。[1](PP623-656)总之,在对传统中国城市与乡村研究的回顾中,我们发现,对城市与乡村的概念作一个初步的区分是很必要的,惟有如此,才有可能讨论真正的历史城市或乡村问题,结论才有一定的普适性意义。