19世纪中期以前皖北小农家庭的生计——以凤台县为中心

摘 要:本文通过考察以凤台县为中心的小农家庭生计,揭示了19世纪中期皖北衰落、至贫的深层原因。

关键词:19世纪 皖北 小农 生计

19世纪中期,太平天国、捻军相继起事,兵灾匪患夹杂其中,承平200余年不见兵革的清朝陷于战乱之中。究其原因,人们一般以为是人口爆长及土地兼并造成了激烈的生存竞争,脆弱的小农家庭于其中无法立足,绝大多数沦于破产,成为起义的土壤和中坚。

这里显而易见涉及到了小农家庭的生计问题。但以往的分析有以下二误:

其一是以册籍人口数除册籍土地数,得出极少的人均耕地数,如嘉庆十七年人均耕地1.95亩等。如今,清中期以前册籍人口数并非实际人口数的观点已为共识,然有清一代鲜少变化的册籍土地数同样不是实在的地亩数,而是经过“折亩”的“粮田”、“税亩”。因此,其方法和结论均不正确。

其二是依据清人所说,得出不高的土地产出数,如“南方种田,一亩所获以石计,北方种地一亩所获以斗计”;南方“每亩所收止一二石”,北方“一亩不过一石”等[1] 。然清人多根据赋税、地租额推算亩产量,而赋税、地租通常不计间种套种、两岁三收一岁再收的菽荞菜豆。因此,其结论与事实也有差距。

此二误,使人们对19世纪中期小农家庭生计流于传统的观点和印象而较少具体研究,遂难于了解其时已悄然变化了的社会背景以及传统小农家庭陷于生存困境的多方面原因。

皖北依淮河平原优势为北方传统农业区,19世纪中期成为捻军的发源地。本文拟以凤阳府凤台县为中心,考察19世纪中期以前当地小农家庭生计,揭示皖北衰落、至贫的深层原因,企图弥补以往研究之不足。

一、口粮、地亩、产出、人口

研究小农家庭生计,首先要明确基本口粮数,亦即一个人一天、一年吃多少粮食。从清代的情况看,一般一人一天的口粮为一升,一年最低消费粮食三石六斗;灾荒赈济施粥的标准是大口五合[2] 。明确了这一数字,便可结合考察地亩、产出、人口,分析小农生理能否给敷家人所食了。

那么,19世纪中期以前,凤台地亩、产出、人口状况如何呢?

嘉庆十三年(1808)就任凤台县知县的著名学者李兆洛,曾主持纂修《凤台县志》,后人又以之为基础续修重修,其中载有不可多得的资料。[3]

关于耕地面积,《凤台县志·食货志》记载:

县境侈于西北而缩于东南,断长补短方百里而有余,准今亩度之,方一里者为田五百四十亩,方百里者为方一里者万,则为田五百四十万亩也。山水之占地者少,民居既稀,里落寥旷。计城郭途巷山陵林麓川泽四而去一,共余当得田四百万亩有奇。今岁赋田之计在额者,不过四之一。

李兆洛等对凤台耕地面积的估计没有依据官方土地册籍——其明确指出:官方土地册籍中登记的土地是“税亩”,其数额不过实际地亩的1/4。李兆洛等依据的是当时通行的地计田法(大小略有出入)。同时代人包世臣对此法解释道:

今法,以天测里,里长三百六十步,当官尺百八十丈,亩积二百四十步,开方得七丈七尺四寸,则方里为田五百三十亩,方十里为田五万三千亩,方百里为田五百三十万亩,方千里为田五万三千万亩。[4]

李兆洛等用地理学计田法,从实际地况出发,纵横测量,截长补短,减去城郭途巷山陵林麓川泽等非耕之地,得出凤台实有耕地400万亩左右。

关于人口,《凤台县志·食货志》记载:

民户近十万,丁口不及三十万。

丁口计三十万,别其士工商不在农者约五万,计实丁在南亩者不过二十五万。

“民户近十万”包括民户97107户、屯户1564户、流户604户。光绪志注明:此为嘉庆十五年报部之数,旧志不载户口,无从比核。可知此户数口数不是通过编审作为赋役单位的册籍数字,当为李兆洛于嘉庆十五年推行落实保甲制后,通过保甲系统统计上来的数字,应较符合实际。

关于农业产出,《凤台县志·食货志》记载:

黍麦菽荞菜稻为大种,率两岁而三收。二月种黍,七月而收;九月种麦,至四月而收,五月种菽,九月而毕收。乃稍息之,及明年二月复种黍。其一岁再收者麦,若稻若菽若瓜若荞,荞春秋皆可种,其熟又速,间种荞者,或一岁三收矣。

地之值其下者止数百钱,贵者不过四五缗。亩所收者,当其稔时,黍麦可二石,稻可四五石。

至此,人地比、产出比可轻易算出:

凡县中田地当得四百万亩有奇,计亩岁收二石,当得米谷八百万石。

以二十五万丁口治四百万亩之地,人可得十六亩,家有三丁,通力合作,治其屋下之田,不为兼并所取,计岁米谷常在九十石以上。家不过八口,人食日一升,岁所食三十石。以其余具粪溉、供租赋,与工商交易其有无,为婚嫁丧葬之具。又以余力治塘堰、穿窦窖,为水旱之备。塘可以鱼,堰可以树,亦足以悠游乡里,长子养孙,为安足之氓矣。

凤台田地四百万亩,按普遍种植的黍麦,亩岁收二石,当得米谷八百万石。

以25万农民除400万亩耕地,平均每人16亩。家有三丁,共种48亩。按亩产二石,48亩所收为96石,还不算间种套种、两岁三收、一岁再收的菽荞菜稻。如家有八口,每人每天食粮一升,那么每年消耗仅为28.8石,剩余60多石,可交纳地丁田赋;作为土肥灌溉工本;用于购买生产生活资料以及住居、娱乐、祭祀、婚嫁丧葬等方面的支出。而“家有八口”亦为“假设”,如果按同书“民户近十万,丁口不及三十万”的记载,多数家庭应该是二~三口的小家庭,那么,情况还要好得更多。

包世臣以为,“各县以田计口,人得二亩者,中岁可足食(包在此处以小字注:地隘者农必精,中岁亩三石,以大小口计之,六石可支人一岁食,杂粮济之,可以无饥),为下县;得四亩者为中县,得七亩者为上县,以上为饶县,得二亩以下者为瘠县”。[5] 按这一标准,就人地比、产出消费比而言,凤台竟可算作“饶县”。在李兆洛等县志纂修者以及后续纂修者的眼中,小农家庭只要全家通力合作,辛勤耕耘,“不为兼并所取”,“又以余力治塘堰、穿窦窖,为水旱之备”,“塘可以鱼,堰可以树”,则足可以“悠游乡里”,养子育孙,成为安乐富足的小康之家了。

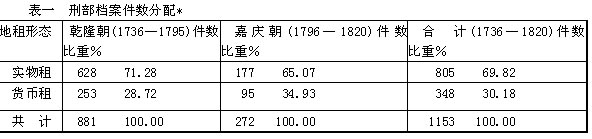

小农家庭中有兼为佃农者。而即使是完全的佃农,《凤台县志·食货志》亦有云:“佃人田者,牛种皆田主给之,收而均分之。岁稔则余数年之畜矣,得比岁稔,无立锥者或致千金”。凤台土地租佃多实行分成租,“牛种皆田主给之”,收获物五五对半分成。比小农条件差得多的佃农,如果年成好,一年佃耕即能获得数年的积蓄,若是连年丰收,“无立锥者”竟能“或致千金”。

上述记载与人们印象中至贫的皖北截然不同。这是当时的事实?还是李兆洛等根据凤台县人、地情况进行的推测或理想化的描述?由于极少具体反映小农家庭生计生活的历史记载,很难说得清楚。但从皖北在19世纪中期战乱时成为捻军发源地的情况看,至少可以肯定,皖北小农绝大多数没有成为李兆洛等描述的那种“悠游乡里”、安乐富足的小康之家,相反,他们普遍生存无着,成为了捻军的土壤和中坚。

二、社会经济环境的深刻变迁

是什么原因使得本来可以“悠游乡里”、安乐富足的皖北小农,陷入了生存困境呢?首先应考察对小农家庭生计有重大影响的社会经济环境。

清代皖北的社会经济环境发生了深刻变迁。

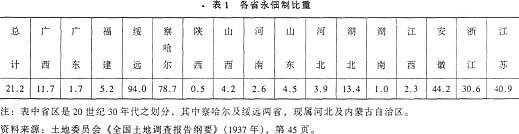

以纺织为例。历史上皖北纺织业曾非常发达,亳州宿县的贡绢、寿州的贡丝布、颍州的贡丝绵等在唐朝被列于全国七等级中的一二三等;据云亳州轻纱似轻雾,入手似无重量。[6] 清中期以后,从皖北方志记载可见,这些地区曾经辉煌过的纺织业归于暗淡或销声匿迹。凤阳地土本“宜麻宜棉”,而“愚农囿于所习,艺者终鲜”,“事杼柚廖廖,畴昔桑田阡陌,杳不复辨”[7] ;凤台“杂稼宜棉”,“地亦宜桑柘”,而“无饲蚕之家,间种棉,亦不知纺织。丝布皆资之他邑”[8] ;霍丘“地亦产桑,饲蚕者少”[9] ;泗州、盱眙、五河“女子不解纺织”、“不知纺织”、“不务纺织。”[10] 但这并不能证明皖北的衰落。因为与之同时,皖中、皖南的纺织业也经历了相似的过程。这种情况甚或可以说明,经过清初社会经济恢复、进入康乾盛世以后,皖北同其他地区一样,被纳入了两类(生产资料、生活资料)三层(集市、城镇、区域)市场。商品经济发展、原贡品进入市场、赋税货币化、全国市场网络形成推动了整体上的经济全国化,不单单是沿江沿海经济发展先进地区形成了原料、生产、销售环环相扣的手专业区,即其他诸多地区也打破了原来男耕女织、自给自足的经济形态,完成了粗略的分工。其中,皖北依平原优势成为单一的传统农业区——嘉道时,皖北税亩13.63万顷,占安徽全省税亩32.7万顷的40.8%,皖北小农“不知纺织,丝布皆资之他邑”,“妇女常牵犊荷锄,与男子杂作”[11] ,这毋宁说是经济发展、进步的表现。

事实上,在清前期,人们印象中一向贫穷落后的皖北,其商业发展状况与皖南相差并不多。皖北沿淮河及其支流的水陆商道上分布着大大小小繁荣的市镇。捻军发源地雉河集即是襟带二州一县[12] 、水运发达的商业中心。集上有晋商的字号和会馆,也有本地大姓开的买卖,所谓“南王北马势力大,大桥头上数郑家”。[13] 清朝于安徽设有两处榷关(税关)——皖北的凤阳关及皖南的芜湖关,分别征收淮河、长江商运航道上的货物通行税。凤阳设户部榷关一,位于寿州西南60里的正阳镇,额征税银9.02万两,嘉庆九年(1804)定赢余银1.7万两。芜湖设户部榷关与工部榷关各一,位于芜湖西南将军港。户关额征税银15.7万两,赢余银7.3万两;工关额征税银7.01万两,赢余银4.7万两。两地三关均较明代开关之初增加了几倍。乾隆中期,凤阳一关实际征收关税,通常在30万两左右。而芜湖两关合计,实际征收关税通常在38、9万两。两地相差不过8、9万两,若只计户关所入,凤阳更在芜湖以上。于凤阳通关的繁荣商运,有载“向来河南货物由颍河、涡河舟运至此岸,陆路至浦口,发往苏杭。亦有苏杭绸缎杂货,从浦口起岸,至长淮雇船,运至颍亳河南等处”。[14] 乾隆中期以后,皖北凤阳榷关收入防后方骤然衰减,通常只有十一二万两,道光以后更不及11万两。咸丰同治年间太平天国捻军并起,榷关收入遂不可问。光绪三年(1877)复征,仅止四五万两,光绪三十年(1904)方达9.2万两左右。与之同时,芜湖关税收入也略有减少,大致维持在31~35万两左右。两地相差则达21~25万两,拉开了距离。可知,皖北陷于真正意义上的贫穷,是在乾隆中期以后。

而在全国经济一体化的粗略自然分工中,皖北既为单一的农业区,便不能不考察当地小农的农业经营。

《凤台县志·食货志》载有其经营土地的方法和过程:

田皆再犁,犁后耙以去草,下种后惟黍及豆或一锄再锄,之余皆听其自生,不复治也。粪杂六畜矢和以土而窖之,俟犁而下之。一熟一粪,每亩之粪多不过二十石,值钱三百。雨以入土深浅为量,不及寸谓之“一锄雨”,寸以上谓之“一犁雨”,雨过此谓之“双犁雨”。刈麦谓之“扑麦”,扑麦之器谓之“绰”,形如大箕,而缀以网刃铁片为口,谓之“钐”,绰之柄长与人等。立而横施之。一人执器承其旁,其器谓之“网”,揉木如半月,施桄于两端,网其中度可受四五石曳而行。执绰者前曳,网者随左右,若挹若注,顷刻数亩麦穗狼籍,麦茎之留于地者尺许不惜也。农不知担荷,凡作田皆役牛驴,获时不分秉束,颠倒纳入车中,至场即纵横播之,以牛牵碌碡而碾之。

一犁必驾二牛谓之“一犋”。贫者代以驴。佃百亩者谓之“一犋牛”。一夫所治常数犋牛。惟耕获时须雇僦,余皆暇日。

如上,凤台小农的土地经营基本属于北方粗放式的经营。田只犁两遍,去草下种,下种后除黍豆还锄一锄外,其他庄稼就不管了,“听其自生,不复治也”。粪肥只犁田时上一次,每亩多不过二十石,仅值三百钱。没有浇水灌溉之说,只是望天吃饭,所谓“一锄雨”、“一犁雨”、“双犁雨”,无异是说“天锄”、“天犁”、“天双犁”。有地大、离村远的,无非“数家合雇一人,结草舍于田中”巡逻了望,谓之“看青”。收获时,用“柄长与人等,立而横施之”的“绰”、“钐”(可能就是捻军歌谣“咸丰二年半,兴了大刀齐头鐥”的“齐头鐥”)“网”粗粗拉拉地连“扑”带“曳”,不一会儿麦穗麦杆便一片狼籍,麦秸留于地中一尺多高,亦“不惜也”。然后横七竖八装上车,运到场上,胡乱“纵横播之,以牛牵碌碡而碾之”。穷人跟着拾麦穗,有的拉家带口远道而来,妻儿老小就在田边搭草棚居住,“一人所拾,或至石许”。凤台二牛一犁叫作“一犋”,佃田百亩叫作“一犋牛”,“一夫所治常数犋牛”。也就是说,一人治田数百亩(按:前所谓“八口之家”,只有三个劳力,只计平均地亩数:16亩×3 人为共治48亩,其他五口也有平均亩数而未计,这就为地主占有较多土地、佃农一人治数百亩土地留下了余地)。如此大量的土地,耕种收获时必须雇佣短工,但其他时间则闲无事做。

可知,19世纪中期以前,皖北小农落后的生产技术及生产方式,与其所处已发生深刻变迁的社会经济环境存在着尖锐的矛盾。在市场网络带动和区划的全国经济一体化的粗略自然分工中,皖北仅仅是保持落后生产技术的传统农业区,既没有生产工具的变革,又没有生产方式的革命,其发展仍然遵循所谓“计时器沙漏倒转”的周期性的老路——人口增长造成人口与资源的绝对失衡,土地兼并扩大人口与资源的相对失衡。18世纪末19世纪初,安徽人口激增。嘉庆十七年(1812)安徽人口密度在全国位列第三,为每平方公里210.49人(前两名分别是江苏382.95人;浙江270.13人)[15] 。嘉庆二十四年(1819),距李兆洛修成《凤台县志》的嘉庆十六年(1811)仅过了八年,凤台人口已从30万人增长到了38.7万余人 ,再没有人均16亩之事。与之同时,皖北小农破产、地主兼并土地成为必然,“无千金之家亦无半菽不饱之民”被代之以“贫万于富”。皖北本来即在经济全国化的商业性结构中处于被动的劣势,一旦人口与资源失衡,一旦自然条件由利变害,从事单一传统农业,不再男耕女织、以织补耕的众多小农家庭丧失了购买力,以天灾人祸为标志的灾难便临近了。

小农的特点之一是极其脆弱,经不起天灾与人祸的打击。由于上述落后生产技术生产方式与社会经济环境的尖锐矛盾,皖北小农于此犹甚。

(一)天灾是环境恶化的结果

皖北作为传统农业区的特点是“看天吃饭”。在遥远的古代,皖北之所以成为古老文明的发祥地之一,之所以成为当时社会经济的中心,是因为地处淮河流域 的平原地带,土质松软、气候适宜,得到了自然环境得天独厚的眷顾。然而经过漫长的变迁,自北宋黄河改道、在淮阴附近与淮运交汇,泥沙淤积、下壅上溃,淮河受到灌漫,成了一条害河。加之无数战争的反复蹂躏,无数代人对土地丰度的反复掠取,皖北土地最终变得贫瘠硗薄。特别是蒙城、宿州、亳州、阜阳之地多有坚硬如石、大如瓜小如卵的砂礓,称砂礓地。还有不少不能耕种的盐碱地。砂礓地盐碱地土层瘠薄,产量极低;不能承受淮河的肆虐,非旱即涝。

皖北纵然有“岁稔则余数年之畜”,“比岁稔,无立锥者或致千金”的说法,清中期以后却几乎没有过“比岁稔”、甚至“岁稔”的年成。

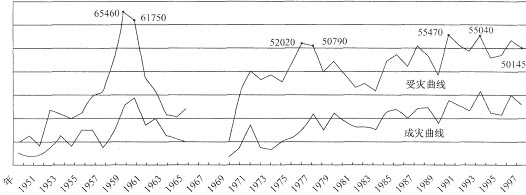

清乾隆元年至宣统三年(1736—1911)175年间,皖北地区共发生洪涝灾害936次,各州县平均每年受灾5.3次,其中凤阳县受灾121次,平均一年半一次;有6州县受灾90次以上,几乎占皖北州县总数的一半。 旱涝交替,十年九灾。每次灾荒“村村饿殍相枕籍,十家九空无炊烟”,“遍野饥民实可伤,少壮相率逃遐方,衰翁老妪行不得,鹄面鸠形倒路旁” 。灾民流离失所,卖儿鬻女,乃至“人相食”。即便城镇也凋残之至。如灵璧县“频年被水,日就凋残。邑无城垣,野无道路,田无沟洫,钱粮无仓库,士无学舍,养无济院,育婴无堂,地亩无鳞册,赋役无全书……”

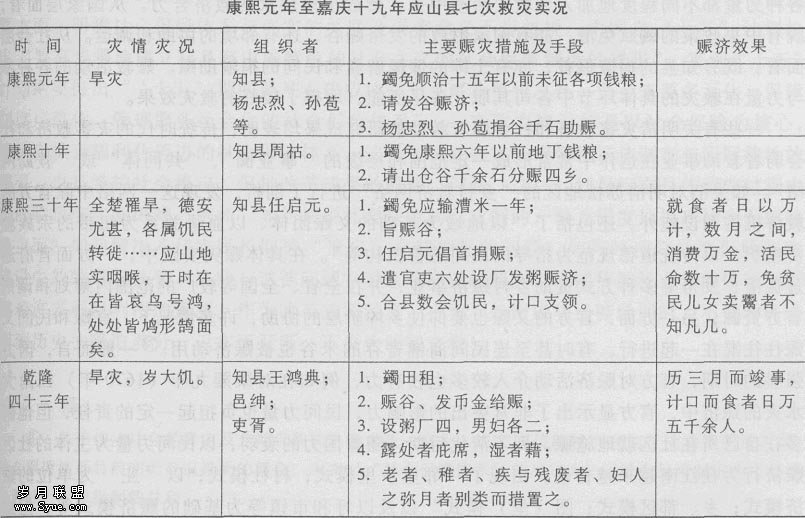

大灾之后必有大兵,大兵之后必有大灾。从捻党初期起事的嘉庆九年到捻军雉河集会盟的咸丰六年(1804~1856)短短52年间,皖北共发生洪涝灾害339次,平均每年发生6.5次。咸丰六年(1856)当年,皖北发生了严重的旱灾与蝗灾,“井涸地干,半多断汲”,“田禾全行枯槁”,“兼因蝗蝻四起,低洼圩田复被蝗食殆尽”,“月来斗米日增千钱,不但各处米铺闭歇,即畸零升勺,亦无从购粜。无业游民,或吞糠咽糍以延命,或草根树皮以充饥,鹄面鸠形,奄奄垂绝,流离颠沛情形,虽使绘流民之图有不能曲尽其状者”,“小民困苦流离,几于朝不保暮。” 自然环境的恶化在凤台有充分表现,19世纪以后皖北各州县洪涝灾害比往年均有大幅度增加,其中最多的是定远县,增加21%;凤台紧跟其后,占第二位,增加20%。李兆洛任凤台知县后,曾下大力量解决灾荒问题。嘉庆十四年(1809)始,他调集民工多次治理焦岗湖及境内低洼沟渠:筑环湖大堤,使十多个村庄数万亩土地脱离湖水上涨即受淹的困境;疏通催粮沟,降低湖水水位,扩大种植面积;修建二里闸,闭闸防止淮水倒灌,启闸宣泄焦岗湖涨水;疏浚湿泥、黑壕、界沟等河,修建小口沟、鲁村湾、二里坝等阐。他的后任道光知县林兰、同治知县陈际春等也曾致力治水减灾。但几个人的力量抵挡不住皖北自然环境恶化的态势。皖北小农“看天吃饭”、粗放式单一型的传统农业经营,在反复、绵延的严重天灾面前,势必败下阵来。

(二)人祸是社会环境恶化的表现

对于小农家庭的生计来说,人祸首先源于统治管理的薄弱粗疏。

皖北“东西方一千二百里,南北袤一千里”,康熙以前仅设一凤阳府,“知府鞭长莫及,巡历难周” 。后陆续增置,到咸丰初年为凤阳、颖州二府,泗州一直隶州。凤台县像李兆洛这样任期七年、深入基层的知县极为少见,自雍正设县到同治年间,凤台县共有52位知县任职,平均任期只有2.71年。上下隔绝,赋税不清,加重了小农家庭的负担。《凤台县志·食货志》记载:

田赋不清,“至凤台而极矣。无鱼鳞黄册,无户区细册,坐落无准,四至无稽。土有田地之分,而地或变田,田或变地,不能分也。田有三则之别,而孰为中,孰为上,无别从也。官征其赋,不能问其所征者何田之粮;民完其粮不知所完者何粮之额。原每亩科一分八厘,民间口号止云‘每亩顶分’”。“每亩顶分”即每亩一分。下则地二亩折一亩,将近一分,上中则地少,民间止以下则地取成数,“一切推收大约以分为率”。“地既宽广,地价又贱,口号之地甚者加实丈之半。有卖地而不过粮,私向业主收银谓之‘代完’。又私置大弓,大于官弓或六寸或一尺,方沿谓弓为梗,于是卖田论价,有官梗大梗之别”。“有粮无业,有业无粮,业多粮少,业少粮多,纷纷讦控矣。”

县以下准行政机构里社保甲等亦极其混乱。《灵璧县志略》记载:

里甲自乾隆以来“章程大坏,钱粮同一里,而花户散处三乡,烟户同一册,而村庄参附各保,奸民借此抗粮避差”,“公事无一不误,而百姓亦不得宁居”;保甲“华离参错,烟灶本属同村,门牌忽入他保。甚至有一村数十家分属三四保者”。“本村甲长不能约束,左右壁邻又不能稽查。平时则窝匪藏奸,有事则巧为委卸”,“一遇报灾,点查饥口”,则“蒙混冒支”。“保甲原以防奸,今则缘保甲以作奸。”

清中后期上层统治的颓势中,皖北小农基本只有搞不清楚的沉重的赋役负担,而得不到来自国家政权的任何保护。

在这样的前提下,高利贷者肆意盘剥;流氓匪盗横行骚扰。

小农经济本即脆弱,皖北广种薄收——“广种则粪力不给,薄收则无以偿本” , “一有小水旱,菜色满野,流亡载途”,更何况是连年灾荒,赋税沉重,小农家庭除了耘田收获之时,荷锄入市为人“打短”,补贴家用外,青黄不接之时,多数要靠借债接济生活。凤台无豪商大贾,富民多居积逐利,“谷之值不以丰凶为准,大抵雨旸调则骤贱,稍不调则骤贵”,放贷者遂看准时机,向小农家庭出借高利贷。“其息恒一岁而子如其母,故多并兼之家”。凤台高利贷盘剥一直延续到后代。据民国时调查,凤台高利贷形式有“半铳子”、“驴打滚”、“印子钱”等。冬春借,夏秋还,借一还二或还三称“半铳子”;月息五分到十分,还不上者本加利、利滚利“称印子钱”;本利翻番成倍加息称“驴打滚”。丁集乡高皇村一户农民借蜀秫三石,两年滚利18石,无力偿还,以18亩耕地抵债;金沟区张集乡一地主放贷,三月一收,八年靠高利贷兼并农民耕地达千亩之多。

小农经济是传统社会盛衰的晴雨表。小农经济破产,则必挤压佃农,使地主“铲佃增租”成为可能。小农佃农均破产,则流民增多,社会不安定因素增多,反过来又影响和威胁尚存的小农家庭及整个社会的安定。

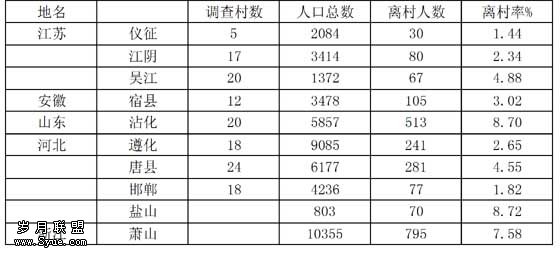

19世纪,皖北凤台已有大量小农沦为流民或以外出流移为习,所谓“民性不恋土,无业者辄流散四出,谓之‘趁荒’,或弥年累月不归,十室而三四” 。与此同时,又有大量流民从外地流移至凤台,“随宜逐便,营土屋,附田塍为居,弥年累月不去”。地方“无赖子弟相聚饮博,行则带刀剑,结死党为侠游,轻死而易斗”;穷者“鹄衣蔬食”却“惟博及讼往往倾产不顾,能控于大府者,里中人指引以为雄。讼必敛钱于亲族戚党,人亦不以为怪,黠者因缘利而弄之矣”,慓悍斗狠成风,流氓匪盗横行。以凤台而言,其地“地广人稀,其湖洼之地往往弥望四五里无聚落。村落大者不过十余家,小者或一二户,彼此相距或四五里,奇零星散,无从合并,一家为匪则数家从风,一村为匪则数村染习。盖从恶如崩波流之势。”且其浦口之北多山险;下蔡镇滨临淮河,居正阳临淮两关之间,是舟楫之会的繁华商埠,“关疃北贸,睢亳南贾,潜霍多牛马驴骡,硝盐私贩,辄取道于此。其民杂处,又界萌城、阜阳,俗益剽急而事末已矣”。

为对付流氓匪盗的骚扰,“耕农之家”不得不自行“畜刀畜枪,甚者畜火器”。皖北故杀伤人之狱,“岁以百数,虽设厉禁不能止”。其故老说,珠隆阿为庐凤道时,正值皖北流民在宿州以白莲教兹事,珠隆阿将尚未成为流民的皖北小农武装起来,点丁壮为乡勇,令各家必备一刀一枪,“植之门”,并派铁匠传造刀枪,“是遂以为习也”。从那时起,皖北基层社会的“高度军事化”成为了危险的“习俗”和“传统”。

在单一、落后的传统农业经营与深刻变迁的社会经济环境尖锐对立中,在日趋恶化的自然环境与社会环境中,有利于小农家庭生计的因素日益减少,不利于小农家庭生计的因素急剧增加。到道光、咸丰年间,传统经济旧的周期走到了尽头,接下来,便是整个皖北呼应太平天国的捻军起事。